- +1

訪談︱謝貴安:我的實錄研究之路

武漢大學歷史系教授謝貴安曾跟隨著名的歷史文獻學家張舜徽先生攻讀博士,是明史研究方面的專家。謝教授曾對宋、明、清以及已佚實錄進行過系統而長期的研究,是當之無愧的實錄研究集大成者,其中《明實錄研究》更成為謝教授的“成名”之作。近期,澎湃特約記者采訪了謝教授,請他談談他的學術之路與實錄研究。

澎湃新聞:您是中國實錄研究的集大成者。請問是怎樣的因緣促使您持之以恒、系統性的對實錄進行研究?

謝貴安:怎樣跟實錄研究發生交集,這實際上源于我留校時所參與的集體項目。1986年7月,我碩士畢業之后留在華中師范大學中國歷史文獻學研究所任教。當時所里正在做一個集體項目,即《明實錄類纂》的編撰。就是把《明實錄》按地方系列(即各省)和內容系列(即政治、經濟、文化等)分類編纂,我正好趕上這個集體項目。當時正是中國經濟大潮高漲之際,出現了“孔雀東南飛”,甚至“麻雀東南飛”的現象,很多高校教師都往東南沿海調動,留在內地的大學老師很少愿意做這種枯燥費力又缺乏經濟效益的史料編撰。這個項目當時在所里推動也很不容易。我天性比較隨和,隨遇而安,所以就一個人承擔了這個項目中的一整本書,就是《明實錄類纂·湖北史料卷》。《明實錄》用的版本是上海書店翻印的臺灣史語所的那個本子,有一百冊,擺滿了一整個書架。當時沒有電腦,是用手工從原書上摘抄出湖北史料。抄實錄的過程中,發現了很多相關問題;同時不經意間下了一番功夫,把整個實錄瀏覽了一遍。摘抄實錄的過程十分緊張,一旦進入工作狀態,人腦就像電腦一樣進行史料檢索,只要一看到湖北史料,馬上就把它們摘抄出來。即使睡覺的時候,滿腦子都會出現“湖廣”、“武昌”、“江夏”、“襄陽”這些符號。由于是目力檢索,還是遺漏了一些湖北史料。30年之后,武漢出版社又把《明實錄類纂·湖北史料卷》申報列入湖北省重大工程——《荊楚文庫》中,讓我重新編纂成《〈明實錄〉中湖北史料輯錄》,給了我一個彌補遺漏、全面編纂《明實錄》湖北史料的機會。這樣看來,我從工作伊始到步入職業生涯后期,都在編纂同一本書,《明實錄類纂·湖北史料卷》就這樣一頭一尾閉合了我的學術生涯,鋪就了我學術史的路基。

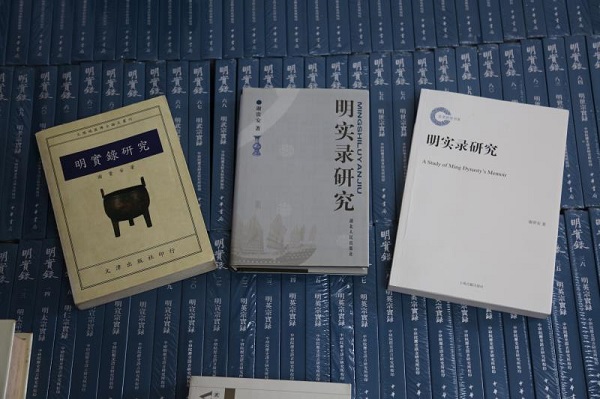

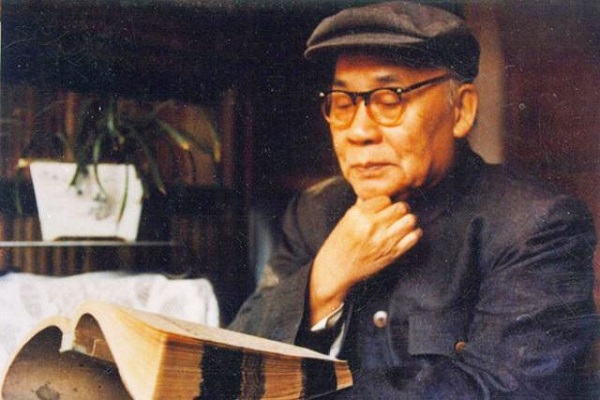

編完這本書之后,對《明實錄》可以算有了比較深入的了解。張舜徽先生在講課時一再強調要通過抄書打下史料基礎,這次編纂湖北史料不經意間實踐了張先生的抄書主張。張先生停招了四年博士生,我就等了四年。這緣于性格上的保守木訥和隨遇而安,沒有想過到外面開疆拓土。這種性格其實貫穿了我整個的學術生涯。我不是出身于書香門第,而是很普通的基層干部子弟,根本沒接觸過這種學術文化,因此我做學問并非一開始就有宏偉規劃。走上學術道路,純屬個人興趣所致。20世紀70年代“批林批孔”運動時,我對當時的政治意義沒有什么印象,但對選錄的配套古文材料興致濃厚,這是走上文科之路的原因。1990年張舜徽先生重新招收歷史文獻學博士生時,我如愿考中。讀博后必須考慮選擇博士論文選題。以前博士生培養有這么一種模式,就是碩士論文做什么博士論文繼續在此基礎上加深拓展。我以前做的碩士論文題目是《大戴禮記校正》,屬于經學。雖然對《大戴禮記》我從頭到尾都翻遍了,上面也密密麻麻做了很多批注,但始終不能融會貫通。我不想再選經學的題目作為博士論文。后來我看到司馬光在一篇文章中表示,他自幼讀經書,比別人勤苦,卻不能“鉤探微蘊”,后來發現自己偏好史學,最終確定這是自己“所長”。我沒有司馬光那種史學悟性。選博士論文題目時,已經對經學失去信心,于是決定選擇史學論題。既然前面做了《明實錄類纂》的編撰,就決定選《明實錄研究》作為博士學位論文題目。博士論文寫作期間,導師張舜徽先生已經去世,答辯時就請武漢大學的朱雷教授當答辯委員會主席,投票結果是全優。1995年該論文在臺灣文津出版社出版,此前(1993年)我已分配到武漢大學歷史學院任教,書的出版引起一些關注。稿費不多,給了460美元,在當時自費出書都很困難的背景下,還算不錯的結果。

澎湃新聞:實錄的史料來源是怎樣的?

謝貴安:像《明實錄》和“二十四史”這樣的史書,其內容曾被“新史學”判定為是帝王將相的家譜。其實,它們的史料來源還真是有一套行之有效的制度保障。中央政府的詔令、奏疏、公文,皇帝批閱的朱批,都有專門地方保藏,被稱為“金匱石室”。到了修《實錄》的時候,就把這些檔案發往史館。當時有一個詞語叫“宣付史館”,“宣”就是公開的意思。一般而言主,《明實錄》的史料就是由一層層累積下來的檔案為其來源,史實相當可靠。當然,有一些事涉宮闈秘事、有損領導人形象的史料,可能被銷毀和隱匿了。帝王隱私的記錄往往不可靠,但是,不管《實錄》還是“二十四史”,其內容基本上都是寫國家大事,寫皇帝個人私事很少。

《實錄》寫皇帝個人私事,多是依據《起居注》。但是對于起居注官,皇帝常常因為他們礙手礙腳,而時置時廢,后來基本上就不設了,即使設立也形同虛設。《康熙起居注》還行,由起居注官直接記錄皇帝的言動;到了雍正以后,起居注官就不再跟隨皇帝隨時記載,只把公文檔案拿來加以整理,追記成所謂的《起居注》。那些公文檔案上都有皇帝的批注,對這些檔案的處理,就表明皇帝在場辦公,實際上《起居注》成了間接記錄。所以說,皇帝個人私生活在中國古代的國史和正史里面其實記載很少。國史都是寫國家事情,像襄陽府遭了災、江夏縣遭了旱等。地方官上報后,皇帝怎么批閱,怎么賑災,過程都是客觀的。當然也有一些地方官員為了多得國家救濟,報災時把情況說得嚴重一點;有些地方官為了推卸責任,有時候則把災害報得輕一點,這種問題是存在的,但是這些事件的處理過程是完整的。所以說,實錄的史料有一套制度保障,我稱之為“史料儲備制度”。平時將檔案藏之“金匱石室”,修史時發往史館編撰成不同形式的史書。一般而言,一個朝代會修成一系列不同體裁的史書,先編修成“編年附傳”的《實錄》,再在《實錄》基礎上編成紀傳體的國史。當本朝被推翻之后,新王朝會在易代之后再修一個紀傳體正史。不管修成什么體裁的史書,史料都是從檔案里來的。舉例而言,清朝在《清實錄》修完之后,都要修清朝《國史》,于是把修好的《實錄》發往國史館,國史館再根據《實錄》的史料,加上其他原始史料,修成紀傳體的《國史》。清朝被推翻之后,中華民國政府在清代國史館舊址上成立清史館,把上述《清實錄》、清《國史》以及各種史料全部發往清史館中,由清史館館長趙爾巽、柯紹忞等人領導史官再修撰成《清史稿》。不管朝代怎么變,記載該朝代史書的史料來源清晰、源流有序。這就是陳垣先生為什么提出要探討史源學的原因。探討中國史源之后,可以發現中國的史書對史事的記載史料來源于檔案,大致是可靠的,這跟19世紀蘭克史學興起之前的西方史書系統并不一樣。

澎湃新聞:除了實錄研究之外,我們發現您對思想史、經學、旅游史、讖緯謠諺也很有研究,您能簡單介紹一下您在這些方面的研究情況嗎?

謝貴安:我到武漢大學歷史系,經歷過三個學術階段。第一階段是介入旅游文化研究,第二階段是從事中國文化史研究,第三個階段是開展中國史學史研究。

1993年7月,博士畢業后我分配到武漢大學歷史系。當時新上任的系主任是世界史專業的胡德坤教授。胡教授有開拓性,他不滿于當時歷史系糟糕的經濟狀況,決心要增加專業,跟社會和市場接軌,改善歷史系的經濟條件。有鑒于當時南開大學歷史系開辦旅游專業后經濟效益明顯,胡主任就在武漢大學歷史系也創辦了旅游專業。我分來之后,他找我談話,讓我參與旅游專業的建設。隨遇而安的性格,讓我對旅游專業的教學科研傾盡全力,在高等教育出版社出版了全國教材《旅游文化學》,在旅游專業權威刊物《旅游學刊》上發表了兩篇論文。多年后,我又與后生合作,在武漢大學出版社出版了多年積累的成果《中國旅游史》。這就是我在旅游學上產生成果的背景。這是第一個階段。

1994年,胡德坤主任把馮天瑜教授從湖北大學引進武大歷史系,把覃啟勛、我和楊華三人配備給馮老師做學術梯隊,我從此轉入中國文化史的研究領域。馮老師做文化史有家學淵源,其父親是清華國學研究院一期學生,相當于“黃埔”一期。馮天瑜先生特點是視野廣闊,思路清晰,善于把微觀研究成果經過梳理整合后升華為理論體系。我跟馮老師合寫了《解構專制——明末清初“新民本”思想研究》一書。核心觀點認為當時的黃宗羲、王夫之、顧炎武、唐甄等思想家的政治思想并非類似西方啟蒙思想那樣的民主思想,而是一種“新民本”思想,依然是傳統的民本思想,只是跨進了一大步。之所以說它是“民本”,是因為這些思想家使用的術語都屬于傳統民本思想體系,先前的民本思想是“尊君—重民”結構,既尊君又重民;說它“新”,是因為新民本思想向前邁進了一大步,是“限君—重民”結構,但是對君權的限制采用了“擴大相權”或“學校議政”等措施,并未達到西方啟蒙思想家設計的高度,如三權分立等。后來這部著作申報湖北省優秀社會科學成果獎的時候獲得了一等獎。這是在武大的第二個階段。

在武大的第三個階段,是做中國史學史研究。如果說前兩個階段我都是聽從“組織安排”、“隨遇而安”的話,那么從2002年開始,我決定自己確定研究方向。因為我的學術基礎是歷史文獻學,而歷史文獻學與中國史學史有一大塊領域交叉和重合,當時武漢大學歷史學科尚無人專門從事史學史的研究,于是我決定獨自耕耘這片荒蕪的土地。武大歷史系特別重視實證學問,我所從事的歷史文獻學正屬于實證之學。此前進行的《明實錄》研究,屬于歷史文獻學與中國史學史的交叉領域,同時又符合武大歷史學的實證風格,于是決定以《明實錄》研究為基礎,開展中國史學史的研究。當時有人質疑我與中國史學史是否有關聯,于是我把從華中師范大學讀書開始,一直到來武大任教期間發表的史學史論文收集起來,在湖北人民出版社出了一本《中國史學史散論》,那是我第一本史學史研究論文集。這部論文集展示了我雖然研究方向呈階段性變化,但基礎始終不離歷史文獻與中國史學史交叉領域的特征。

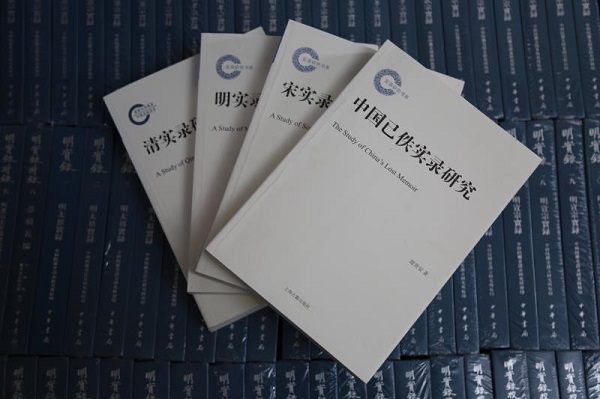

開展中國史學史研究從現有的基礎做起比較好,所以我就從《明實錄研究》重新出發。此前讀博士都是三年時間,所完成的博士學位論文自然有許多需要深入和完善的地方,有些具體問題還可以深入進行。于是我就針對《明實錄》中先前涉及但沒有充分展開的問題寫了不少論文,這是對《明實錄》研究的擴充和深化。后來在此基礎上申報上了“中國實錄體史學研究”的國家社會科學基金課題,研究范圍不再局限于《明實錄》。于是開始擴展實錄研究,往上往下兩頭拓展。往上拓展就一直上溯到蕭梁,中國的皇帝實錄從蕭梁時期開始出現;往下開掘就到了最后一部實錄《清實錄》。如此上溯下延,最后就形成了一套四部的分段研究成果——“實錄研究書系”。第一部就是《中國已佚實錄研究》,對已經散佚的從蕭梁一直到元代的實錄進行研究,但是中間把《宋實錄》摳出來另成一書,所以第一部書中不包括《宋實錄》。《中國已佚實錄研究》對從梁迄元已佚實錄的修撰過程、史館制度、人員配備、史館運作狀態,實錄散佚過程,收藏情況以及史料價值等做了系統的梳理和研究。第二部是《宋實錄研究》。說起來,也是因為《宋實錄》中的《太宗實錄》并沒有全部散佚,現存20卷;同時也因為宋代關于該《宋實錄》修撰過程的記載太過豐富,所以就把《宋實錄》從已佚實錄中獨立出來探討。第三部就是我的博士學位論文《明實錄研究》。這部書已出版過三個版本,即臺灣文津出版社1995年版、湖北人民出版社2003年版和上海古籍出版社2013年版,是相對成熟的一部實錄研究著作,也是我的“成名”之作。第四部就是《清實錄研究》,76萬字,對《清實錄》的修纂過程、漢化傾向、史料價值、致用狀況等作了較為全面的探究。這部書寫成后,由上海古籍出版社推薦,申報上了國家社科基金后期資助項目。“實錄研究書系”一套四部,于2013年由上海古籍出版社同時推出。

如此一來,我在實錄領域就完成了四個時段的研究:已佚、宋、明和清。加上2007年在武漢大學出版社出版的概論性的《中國實錄體史學研究》,我在實錄研究上共出版過5部專著。總結一下,可以看出我實錄研究的路徑,是先具體(1986年從《明實錄》研究入手),然后是抽象(即2007年對整個中國實錄體史學進行鳥瞰),最后再回到具體(即2013年分別出版《中國已佚實錄研究》、《宋實錄研究》、《明實錄研究》和《清實錄研究》)。經過這么一番努力,回頭一看,自己也嚇了一跳,沒想到本人在實錄研究上竟已漸成規模。我并不是一個很有規劃的人,在變動不居后居然形成實錄研究的規模和體系,我自己都覺得都有點不可思議。我深感自己的命運還算不錯,雖然缺乏長遠規劃,但看準了事情就身體力行地去做,在這過程中,會有一只看不見的手和一種學術大潮推動著我前進,最后就形成了這樣一種由自發向自覺提升的學術態勢。

在實錄研究中,不斷會有新的體會和收獲。我在《宋實錄研究》寫成之后,對其中遺留的一些問題繼續探討,比如《宋實錄》作者群的考訂和分析。社會史重視群體研究,所以我就對《宋實錄》的修撰群體做了一些分析,把他們的籍貫、出生地等做了個表格,從中看出一些挺有意思的現象。通過考察人的地緣、學術傾向來分析《宋實錄》作者群的分布和構成,結論出乎意外。對此我寫了兩篇論文,一篇是《〈宋實錄〉河南作者群初探》,指出北宋實錄的作者群主要在河南的開封府。這個結論修正了我對葛兆光先生某個觀點的認識。他認為在王安石變法時期,北宋實際上形成兩個首都,即政治首都開封和文化首都洛陽。洛陽是二程理學的發源地,司馬光修《資治通鑒》之初是在開封設局,但與王安石政治斗爭失敗后,便離開政治首都開封,將史局遷到文化首都洛陽。但是我在統計北宋實錄的作者群之后,發現不能簡單將政治和文化中心分開。傳統社會中,首都必定集政治、經濟和文化中心為一體,出現兩個中心的可能性很小。開封府除了是北京的政治中心外,也同時是文化中心。北宋實錄的作者群集中在開封府,藝術家集中的翰林圖畫院也在首都開封。首都政治、經濟、文化中心合一的現象直到近代海洋和商業文化侵入,才發生變化。民國時南京是政治首都,而與經濟首都上海分離。

另一篇是《〈宋實錄〉川蜀作者群初探》,發現南宋實錄的作者群主要分布在巴蜀地區,而不是今天的浙江或江蘇。南宋實錄的作者群主要出現在幾個世家大族中。因為巴蜀地方封閉,一旦形成史學家族,便會代代相傳;因為環境封閉,不易受到外來的沖擊,這些家族的后生難以產生其他選擇,容易承傳家族的史學傳統,這是南宋實錄作者群集中在巴蜀幾大史學家族的原因。這個結論是前人未曾料到的。

除實錄研究之外,我在史學史上還有一些其他的研究領域,比如說寫過武漢地區第一部史學通史《中國史學史》,由武大出版社2012年出版,57萬字。為什么說是第一部史學史的通史呢?因為1989年華中師范大學歷史文化學院鄒賢俊老師主編的一部30多萬字的《中國古代史學史綱》,是以專題形式編寫的教材,限定在古代部分;另外馮天瑜老師的父親馮永軒先生寫過一個《中國史學史綱》的講義,約幾萬字,一直沒有出版,是后來馮老師把它拿出來出版的;還有就是武大歷史系近代史著名學者姚薇元先生,他也有一個《中國史綱要》,只有6萬字,迄唐而止。原來也是壓在箱底的講稿,后來出版武漢大學百年名典叢書的時候,附在他的《鴉片戰爭史實考》后面問世。武漢地區大概就只有這四種史學史著作,從先秦一起寫到民國的史學通史著作,就是本人的《中國史學史》。在探討中國史學史體系時,我發現了“中國史學史體系的層累與延展”的現象,論文發表后,為《中國社會科學文摘》等所轉載,受到較為廣泛的關注。此外,本人還對司馬遷《史記》的學術思想、鄭樵的會通思想、校讎學特點、錢大昕和章學誠史學思想等作過探討,發表過系列論文,其中一些為《人大復印資料》所轉載。

澎湃新聞:您的實錄研究貫穿了整個中國歷史,但從學術興趣看主要是明清史,有什么緣由嗎?

謝貴安:因為明代學術被清代學者所低估,后者斥責明人“空談心性,學術空疏”,影響了后人對明代史學的重視。相對來講,明代史學的研究成果比較貧乏,可以研究的的領域較多。以前史學史大家金毓黻在寫《中國史學史》明代部分時一筆帶過。我的《中國史學史》明代部分則濃墨重彩地鋪陳了很多內容,甚至連我都覺得寫得過多,但有些學者居然稱其為特色。此外,因為我是做《明實錄》起家,研究《明實錄》的時候會向明代史學史領域發散,自然會牽扯很多明代史學事件、著作、人物、問題、方法和理論等,所以我對明代史學史的研究就比較充分和集中。在明代史學史領域,除了《中國史學史》中有較充分的論述之外,我還發表了不少的論文,對明代國史與野史的關系,明代起居注的興廢,朱元璋的歷史觀念,明初君臣對《漢書》情有獨鐘的現象,明代史館地點與內部運行機制,張居正官史修纂的革新措施,《大明志書》的修纂特點,《明實錄》對朱元璋、建文帝、劉基、王竑等人物形象的塑造和書寫等問題均作了研究。清代史學史研究相對少一點,但是因為《清實錄研究》寫成之后,有七八十萬字,后來就把其中遇到的一些問題提出來深入探討,寫成了一些文章。如對《清實錄》修纂中的漢化現象,《清實錄》的文本形成與文獻價值,民國學者對《清實錄》的應用、整理和研究等問題作了討論。其中對《清實錄》稿底正副本及滿漢蒙文本的形成,《清實錄》宮藏版本、世傳版本、皇史宬珍藏版本等版本問題作了系列考辨,特別是利用清人日記對《清實錄》的修纂與版本作了考證,發表《從〈翁心存日記〉看清代實錄館的修纂與運作》和《〈翁心存日記〉所見〈清宣宗實錄〉版本考》等論文。用日記考證正史記載,絲絲入扣,合若符節,頗有成就感。

澎湃新聞:您近來很關注明清史學的近代轉型問題,并申請到了相關教育部社科基金,而且最近還在學術刊物上圍繞該主題發表了論文和筆談,引起學界關注。您在這里具體想處理什么問題?明清史學近代轉型有何表現或特色?可否詳細介紹下您最新的研究體會。

謝貴安:關于明清史學轉型問題的研究,緣于武大中國傳統文化研究中心申報的教育部重點研究基地重大項目的“十三五”規劃。該規劃設定的主題就是“明清文化轉型”。我負責研究其中的“明清史學與近代學術轉型研究”課題。什么叫文化轉型?從時間上看,就是一個民族的文化范型從傳統向近代轉變;從空間上看,近代轉型則是西方文化范型向其他地區的傳播和影響過程。學者們一般認為這種由西徂東的近代轉型模式屬于外生型現代化,就是指一個國家或民族受到西方文明刺激之后開始向西方范型轉變,因此這種范式也被稱為“沖擊—反應”模式。但仔細再作研究,發現里面還有很多理論問題可以深入探討。如果是一個沒有悠久文明歷史的國家或民族,它很容易受到西方文化的強烈沖擊而全盤西化。但是,對于像中國這樣有著幾千年文明史和深厚傳統的國度來講,“沖擊—反應”不可能產生簡單和直接的效果;中國的近現代化過程,也不可能是一種單純的“外生型”模式。所以說中國的文化轉型也好,史學轉型也好,都不能無視中國悠久的文明基礎和文化傳統。

對明清史學轉型我是這么思索的:第一,既要考慮到西方史學因素的影響,也要考慮到中國傳統史學因素的作用。梁啟超所提出的“新史學”實際上并非其原創,而是德國卡爾·蘭普勒希特和法國年鑒學派學者的觀點傳到美國后,形成了羅賓遜的“新史學”觀念;日本學者浮田和民等人到美國留學后把這一套搬回日本;梁啟超到日本之后又吸收了這些思想概念。所以梁啟超的“新史學”是以西方史學為標準形成的史學體系。什么是“新史學”,“新史學”就是近代史學。以“新史學”為標榜的近代史學,有以下四個標準:一是從政治史向社會、民族和文化史轉變,二是從英雄史觀向群眾史觀轉變,即所謂從“君史”向“群史”轉變;三是是從循環史觀向進化史觀轉變,將關注朝代循環向重視社會進化轉變;四是從“海岸堆石”般重復無意的歷史敘事向“公理公例”即規律的尋找和揭示轉變。按照梁啟超的這四個標準來看,二十四史、實錄等史書都屬于封建主義的東西,都屬于舊史學。他指責二十四史是為二十四姓帝王陳述家譜。這些學說,都是受到西方“新史學”的影響。所以說,中國的史學轉型毫不例外地受到西方史學的影響,但是,在史學的近代轉型實踐中,明清史學的傳統因素會加入到近代轉化之中,形成中西史學的互動局面。

明清史學的傳統因素在西方史學刺激下,會被激化、轉化和闡釋、改造成為近代因素,從而成為近代史學的組成部分。如比說,中國傳統史學不太重視史學理論,而西方史學則特別重視史學理論。從歐美留學回來的胡適等人,看到章學誠的《文史通義》后,特別激動,認為中國也有與西方史學理論相類似的著作,于是大力宣傳和推廣,使這部在傳統社會不受待見的理論著作變成了史學新寵。《文史通義》在近代的接受和推廣過程,實際上就是一個文化轉型的過程,在西方史學標準的影響下,明清史學中所擁有的與西方類似的史學著作,會受到極大的重視,從而成為近代史學的重要組成部分。再如比像《明實錄》,似乎屬于梁啟超“新史學”所斥責的為帝王將相陳述家譜的東西,但經過留歐回國的傅斯年的轉化和闡釋,竟然也成為近代史學的重要構成。一般認為傅斯年是近代史學的實踐者,他從歐洲引進的近代史學是德國蘭克史學,倡導“史學就是史料學”,重視檔案等一手史料。他在中研院史語所開展了兩個近代史學建設工程,一個是對殷墟甲骨文進行科學發掘,以尋找原始的殷商史史料,一個是對明清內閣大庫檔案進行整理,并從對內閣大庫中所藏《明熹宗實錄》的散頁整理擴展到對整個《明實錄》的校勘和整理。《明實錄》的史料直接取自檔案等一手史料的做法,令傅斯年感到它與蘭克史學精神相接而具有近代價值。可見,《明實錄》經過傅斯年的闡釋和轉換后,也成為近代史學的組成部分。

第二,明清史學近代轉型研究,還必須兼顧“兩段三方”。“兩段”是指上段明清(鴉戰前)史學和下段近代(晚清民國)史學各自的轉型,上段探討史學的近代因子,下段探討近代轉型的復雜過程;“三方”是指中、西、日,研究明清史學及學術的近代轉型,必須兼顧中國、西方和日本的各自因素。中國的史學因素,不少都具有近代因子,但在西方近代史學影響之前,被濃厚的傳統史學所包圍,難以自動脫穎而出,實現近代轉型,但經過西方和日本影響后,便迅速加入近代史學的建設之中。西方史學因素,自明中葉傳入中國后,對明清史學產生了一定程度的影響。比如西方的人民史觀念,國別史觀念,世界史、全球史觀念,都是經過傳教士傳入的。傳教士在譯介西方史著時,往往會找一個中國書生作翻譯。日本史學因素,對明清史學轉型起到了重要的媒介作用。西方近代史學思想往往經過日本傳入中國,同時中國的明清史學傳到日本后,被日本史學界用近代標準(即西方標準)闡釋或改造后,再回傳中國。如崔述的《考信錄》,傳到日本后,被白鳥庫吉用西方實證史學和科學主義加以闡釋,形成了對中國上古史的疑古思潮,再傳回中國,影響到以顧頡剛為代表的“古史辨”學派的形成。經過這樣一個循環和輪回之后,發現中國傳統史學不少因子居然也有近代性,不經過西學傳入的刺激和日本引入后的加工改造,難以實現近代轉換。一旦給它一定的條件和刺激,明清史學的不少因子也能夠轉化為近代史學。

澎湃新聞:您的導師是國學大師張舜徽,請問張先生對您的最大的影響是什么?

謝貴安:張舜徽先生對我的影響很大,但基本上屬于身體力行的示范。張先生帶我們博士時,年事已高,給我們上課就比較少。但只要他一講課,我們就能直觀地感受到他的博聞強識。他直接在黑板上寫出古書中的句子和段落,分毫不差。張先生屬于自學成才,培養博士的方針是無為而治。他曾經懷疑自己的這種方式,于是趁到南京會晤程千帆等老朋友時,向他們請教如何帶博士生,程先生回答說博士生要以自學為主。老先生一聽很高興,回來后告訴我們:“看來我沒錯。你們要以自學為主。”所以張先生從來不要求我們應該研究什么,只是要求我們要立志遠大,要有大氣魄。我們這些新招來的研究生實際上受師兄們影響比較大。前面的師兄們都是選一部古籍作為碩士或博士論文題目,有研究《國語》的,有研究《左傳》的,有研究《戰國策》的,有研究《讀史方輿紀要》的。早在讀碩士時,我便受到這些師兄們的影響,也準備找一本書進行研究,當時《大戴禮記》研究的人相對少一些,我就以《大戴禮記校正》作為我的碩士論文選題。但是正如前面所說,雖然天天逐字閱讀,密集批注,《大戴禮記》底本的每一個空白地方幾乎都填滿了批注的文字,但因為對經學的悟性太差,最終在博士論文選題上,選擇了一部史學典籍進行研究,它就是《明實錄》。我的博士學位論文選題《明實錄研究》也不是張先生確定的,而是按照師兄們選題的模式確定的。因此,在張先生這里學習,受到以他為中心形成的學術團體的集體影響更為直接。

張先生對我最大的影響就是他的以身作則。老人家終身以學術為使命,將生命與學術合一,排除各種誘惑和干擾,一門心思做學問。張先生學術影響大,所以做官的機會比較多。華師曾經想讓他出任歷史系主任,被他婉言謝絕。雖然他做了湖北省政協委員,但并不熱衷參加會議。他給我們上課的時候說過,盡量不要做官,會把自己耽誤掉的。有一次杭州大學倉修良先生來看望張舜徽先生。倉先生當時出版了《中國史學史簡編》,聲譽日隆。杭州大學想讓他擔任領導職務,于是他就來征詢張先生意見。張先生說:“我的意見是不要做官,會把自己的學術耽誤的。”我深受張先生的這種觀念的影響,這一輩子都沒有動過任何做官的念頭,埋頭做自己的學問,甚至對扯面大旗、成立個什么機構的事情也并不熱心。比如說我做史學史之后,華師的一位師兄說,聽說你成立了中國史學史研究中心。我說沒有呀!他說外邊都傳說你成立研究中心了。事實上,我并沒有成立這種機構。當然,對這種傳說我也很自豪:一個人并未虛張聲勢,卻搞得好像有一個龐大團隊似的。不做官,不務虛名,這種觀念應該受張先生影響特別大,就是以學術為生命,其他雜務能排除就盡量排除。我特別怕開會,尤其怕晚上開會,一說晚上要參加會議心情就特別沉重。

澎湃新聞:您本、碩、博都是在華中師大學習的,在您看來,華中師大的歷史學科和武漢大學的歷史學科各有怎樣的特色?

謝貴安:簡單來說,一是武大重視非傳統文獻,華師重視傳統文獻。武大考古專業辦得比較早,對考古材料發掘與應用相對重視,歷史文獻專業以楚地出土的簡帛為研究對象,古代史專業重視吐魯番文書的整理與應用,明清社會經濟史重視湖北鄉村發現的契約文書。華師則比較重視傳統文獻,文獻所以前重視整理二十四史、《資治通鑒》和《明實錄》等史學傳世文獻,后來又轉向十三經、《皇清經解》等經學傳世文獻。二是武大重視古代史,華師重視近現代史。當然武大原來也同時重視世界史,近現代史也算有較重的份量,但經過老陳凋零后,世界史和近代史都有一定程度的萎縮,而中國古代史則成為學科重點。華師的歷史文獻與古代史沒有發展上去,出現了近現代史一枝獨秀的局面。這是兩個學校歷史學科最大的差別。三是從學風上看,武大學風篤實一些,華師學風靈活一些。武大特別強調學風嚴謹,學者從事某一專業后,終身不變,一輩子就研究一個東西。華師則相對靈活一些,學者研究的對象可以跨越好幾個相關領域。不少學者既研究歷史,又研究文化。當然,武大歷史學科與華師的風格也有相通之處。像華師的近現代史專業學風就比較嚴謹,重視學科范圍的限定和注重本學科的發展,學者終身都在中國近現代史領域從事研究。華師的近現代史雖然有與武大嚴謹學風相通之處,但仍然有自己靈活的特點。它在近現代史的研究領域不斷開拓,總能走在時代前列。“文革”以后,近代史的研究有一個逐步解凍的過程,那么在沒有解凍的時候敢不敢跨越?章開沅先生就看得遠一點,走得快一點。華師近現代以前是以辛亥革命為研究對象,逐步擴大到商會史、教會史、社會轉型等領域,不斷地開風氣之先。其實我本人的學術風格就打上了二校的烙印。我身上有華師學風的影子,研究對象跨越了好幾個領域,有學術靈活的一面;但同時也受到武大嚴謹學風的影響。武大歷史系老師終身從事一個專業的研究,我也因此在一個相對居有優勢的實錄領域鉆研下去。我個人覺得,武大與華師的歷史學科可以相互學習,取長補短,武大的非傳統文獻與華師的傳統文獻,武大的古代史專業與華師的近現代史專業,武大的嚴謹學風與華師的靈活學風均可以優勢互補。

澎湃新聞:想問一下,您對史學社會功用的看法,您對青年學生專業選擇、職業發展和學術研究的話,有什么樣的個人建議?您是否支持年輕人走出書齋?

謝貴安:做公共史學確實很有意義。錢茂偉教授的公共史學國家后期資助項目,我曾參與評審,覺得他抓住這個課題做,是有意義、有價值的。因為確實需要這樣一種著作來推動公共史學的理論建設和史學實踐。中國學者的確應該走出書齋去從事公共史學的建設,多搶救和發掘一些瀕危的重大史實,特別是我們當代稍縱即逝的一些歷史事件。古代歷史已經一去不復返了,再怎么采訪和搶救已經來不及了,只能依靠考古發現或民間文書的搜尋來補充史實。而當代確實有許多重大歷史事件,真的需要年輕學子們走出書齋去搶救和發掘。比如說一些建國初年土地改革、合作化、大躍進的歷史,現在有些當事人還在,還可以采訪。另外就是文化大革命時期的一些歷史,親歷者也都還在,可以去采訪、錄音,保存史實。采訪時要進行抽樣,注重樣本選擇的恰當性。

當然,是否走出書齋因人而異,有些不擅交際的,你讓他到社會上采訪,他一見采訪對象臉就紅,問不了幾句話就匆匆結束,效果不會很好。所以是否外出進行口述史學是因人而異。只要不是特別內向的學子應該可以從事采訪活動,也應該參加這種公眾史學的建設。至于比較內向的學者,他在書齋里面通過傳統文獻的爬梳,也可以發現自己學術的小宇宙。

但是“公眾史學”和“大眾史學”這兩個概念還得認真探討,二者之間的關系到現在都沒有完全弄清楚。做公眾史學研究確實很有意義,但是一定要把概念界定清楚,讓大家能夠心悅誠服。“公共史學”跟“公眾史學”和“大眾史學”概念之間還是有區別的。“公共史學”應該是在一個公共平臺發生的史學,才算是公共史學。不是說你向大眾去采訪,就是公共史學。如果采訪大眾之后沒有在公共平臺發布和交流,或許不能算是公共史學。這樣來看的話,我覺得在《歷史研究》、《中國史研究》、《史學史研究》上公開發表論文,好像也是公共史學。近代期刊雜志出現之后,史學成果的交流就從好友的小圈子,沙龍里的座談,變成一個公共的史學事件了。“公共史學”等一系列概念還得再予廓清,不是說你從大眾那里采集了史料就是公共史學。古代有很多叫做“新聞”的筆記,像什么《客座新聞》,朋友來做客時,談論一些新聞,內容好多都是從民間聽來的新奇消息。這些消息來自于民間大眾,就可以算是公共史學嗎?興盡客散后,有心的學者會拿出本子追記下來,形成《客座新聞》之類的筆記,但是這些“新聞”并沒有立即發布,寫成的筆記一放就是幾十年或上百年,之后才被人拿出來作為史料進行歷史研究,能說《客座新聞》之類的東西就是公眾史學嗎?它算不得公共史學,因為它始終沒有進入公共領域。因此,“公共史學”、“大眾史學”、和“公眾史學”這些概念還需要進一步探討和厘定。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司