- +1

眼看他起朱樓,眼看他宴賓客

1542年10月的一個(gè)晚上,正是殺人放火的好時(shí)候。

紫禁城內(nèi),十多位宮女悄悄溜進(jìn)了皇帝的寢宮。

一位叫楊金英的宮女把用絲花繩搓成的一條粗繩,套住了熟睡中的嘉靖的頭。眾宮女一擁而上,掐脖子,按前胸,擒手腳,將嘉靖帝給控制住,然后慢慢將繩索向左右拉開,意圖勒死皇帝。

但是,慌亂之中楊秀英將繩子打成了死結(jié),眾人拉了好久也沒見嘉靖咽氣。

眼見事情不濟(jì),有位宮女跑出去報(bào)告了方皇后,皇后急急帶人前來,而嘉靖已是昏迷許久。皇后立即召集御醫(yī)進(jìn)行搶救。事關(guān)天下最有權(quán)勢(shì)之人的性命,御醫(yī)們就冒著死亡的風(fēng)險(xiǎn),為嘉靖帝把脈,開藥,最終將皇帝從鬼門關(guān)拉了回來。

那些剛烈的宮女也被擒住。

關(guān)于她們?yōu)楹我O死皇帝,史書諱莫如深。只知道宮女楊金英在審訊時(shí),半是憤怒,半是悲壯地說道:“咱們下了手罷,強(qiáng)如死在(他)手里!”唯有被皇帝的殘忍刻薄逼上了絕境,才能如此鋌而走險(xiǎn)。

事后,諸宮女皆被凌遲處死,此即明史上著名的“壬寅宮變”。

正當(dāng)壯年的嘉靖,一夜之間竟然體驗(yàn)到了死亡的滋味,雖說化險(xiǎn)為夷了,終究還是會(huì)恐懼與不安。

嘉靖帝以外藩入繼大統(tǒng),不知費(fèi)了多大的勁才在皇宮立足,因此他對(duì)于乾清宮并無多少歸屬感。明朝的列祖列宗都在這個(gè)皇宮死去,這些金碧輝煌的宮殿在他眼里,無疑都染上了不詳?shù)纳省?/p>

皇宮,既是權(quán)力的象征,也是一座牢籠。這里充滿著陰謀和政治斗爭。嘉靖十七年末,世宗的生母章圣太后去世,世宗便懷疑與孝宗張后有關(guān)。可是他不能撕破臉皮,只能暗自提防。如今又發(fā)生了宮女刺殺之事,讓他愈發(fā)疑神疑鬼起來。

嘉靖明白,在高高的宮墻里,人很難感受到自由。因此,他時(shí)常會(huì)跑到皇宮之外的西苑居住,尋求一個(gè)休閑的生活。

西苑位于北京紫禁城之西,在宮城西墻和皇城西墻之間,相當(dāng)大一部分為太液池水面,即后世的北海、中海與南海,亭臺(tái)樓榭點(diǎn)綴于湖光山色之間,宛如仙境。相比死氣沉沉的皇宮,這里才是適合“人”居住的地方。

▲今北京北海公園,是明朝太液池的一部分。圖源:圖蟲創(chuàng)意

壬寅宮變之后,嘉靖決定搬到太液池西岸的永壽宮去住,再也不回大內(nèi)。

在這片園林之中,他不用正襟危坐,不用聽著無聊的朝講,不用費(fèi)心煩瑣的事務(wù)。有山,有水,有善寫青詞的臣子。有事便征召閣臣商議一二,無事便虔誠修道,好不愜意。

山水如畫的西苑反而取代森嚴(yán)的紫禁城,成了帝國的政治中樞。

天下的中心是中國,中國的中心是北京,北京的中心是紫禁城。

這就是明朝大部分人對(duì)世界的認(rèn)識(shí)。

朱棣打贏了“靖難之役”之后,登基稱帝,決定將都城遷回北京,便在元大都的基礎(chǔ)上修建宮城和園林,打造大明王朝皇冠之上那顆最璀璨的明珠。

宮城是絕對(duì)的中心,它位于北京城南北軸線之上,從下往上,分別是六重宏偉的宮殿建筑。在每一重宮殿屋檐的正中都高掛著匾額,藍(lán)底金字,寫著建筑的名稱,分別是“正陽門”、“大明門”、“承天之門”、“午門”、“奉天門”、“奉天殿”。

▲《北京宮城圖》,南京博物館藏。

在皇城的宏偉面前,人們往往只會(huì)注意巍峨的城門與宮殿,卻忽略掉皇宮西邊的一處水域——西苑。

朱棣在這里新開挖了南海,讓太液池的水面自此向南拓展到長安街一線,形成了后世所稱的北、中、南三海格局,面積相當(dāng)于兩個(gè)紫禁城。然后又堆砌人工小島一座,名曰“南臺(tái)”,即后世的瀛臺(tái),另外將挖出的泥土堆在宮城的北邊建成鎮(zhèn)山一座,名曰“萬歲山”,即現(xiàn)在的景山。

明代大臣楊榮曾用一首詩描繪西苑美景太液晴波:

太液晴涵一鏡開,溶溶漾漾自天來。

光浮雪練明金闕,影帶晴虹繞玉臺(tái)。

萍藻搖風(fēng)仍蕩漾,龜魚向日共徘徊。

蓬萊咫尺滄溟下,瑞氣絪缊接上臺(tái)。

這是皇宮之內(nèi)無法想象的美景。而西苑這片園林,就像世外洞天,包容著皇宮里的失敗者、陰謀、和沒有被權(quán)力扭曲的人性。

▲《北京八景圖》之《太液晴波》,中國國家博物館藏。

在政治斗爭中失敗或犯法的藩王、妃嬪乃至帝王往往會(huì)被囚禁到此處。

如宣德元年八月,太宗次子漢王朱高煦反,宣宗御駕親征,逼降高煦,將其押送至北京,“錮高煦于西內(nèi)”。再如英宗發(fā)動(dòng)奪門之變,從弟弟手中奪回自己的皇權(quán),便“廢帝為郕王,遷西內(nèi)”。

成化五年,老而無子的憲宗偶然臨幸了一個(gè)典守內(nèi)藏的女史紀(jì)氏。紀(jì)氏乃廣西土官之女,被俘獲充入掖庭,未曾想偶遇憲宗,珠胎暗結(jié),開始了其悲慘的一生。

彼時(shí)萬貴妃專寵,后宮女子有孕者全被逼墮胎,萬貴妃聽聞紀(jì)氏有孕,令婢女去逼紀(jì)氏墮胎,婢女可憐紀(jì)氏,便謊報(bào)紀(jì)氏得病,遷居于西苑的安樂堂。

后來紀(jì)氏生下一子,幸得宮人掩護(hù)才得存活,時(shí)廢后吳氏亦居西內(nèi),“近安樂堂,密知其事,往來哺養(yǎng)”。在眾人的幫扶之下,皇子潛養(yǎng)西內(nèi)長至六歲,然后被太監(jiān)張敏奏知憲宗。

憲宗大喜,父子相認(rèn)后昭告天下,將紀(jì)氏移居西內(nèi)永壽宮。孩子結(jié)束了躲躲藏藏的人生,本該是熬出了頭,可是母親卻在不久后暴薨。后人認(rèn)為極有可能是萬貴妃下的毒手。

紀(jì)氏母子在西苑歷盡艱辛,紀(jì)氏還付出了生命的代價(jià),其子最終被立為皇太子,即后來的孝宗皇帝,紀(jì)氏亦被追尊為皇太后。

權(quán)力與人性,在這片是非之地交錯(cuò)至此。

嘉靖之后,西苑又迎來了一對(duì)戀人——萬歷皇帝與鄭貴妃。

那時(shí),正是他們的熱戀期,兩人想要仿效唐明皇楊貴妃長生殿故事,便在西苑的大高玄殿起誓,約定立福王為太子。

然而,大部分朝臣卻擁護(hù)皇長子朱常洛,致使東宮儲(chǔ)位久久不決。在長時(shí)間的拉鋸戰(zhàn)中,萬歷還是敗了,最終立了皇長子。

堂堂天子在神靈前面的誓約都作不得數(shù),真是可笑。心灰意冷的萬歷皇帝從此不再來大高玄殿,也對(duì)國家大事也意興闌珊,不再留意朝政,荒怠之局漸成,國家也走向衰亡。

萬歷皇帝去世之后,西苑漸漸遠(yuǎn)離了帝國的政治和權(quán)力中心,回歸到了一座寧靜自然的園林。

二十四年后,甲申年的料峭寒風(fēng)送來了帝國的喪鐘,崇禎帝踉踉蹌蹌地爬上萬歲山的時(shí)候,抬眼回顧這片江山,他一定看到了這片幽靜雅致的園林。

▲紅墻外的景山,圖源:圖蟲創(chuàng)意

三百年榮耀與繁華,歸于何處?

京城之中,皇家園林與世俗百姓的生活似乎只有一墻之隔,卻有如天塹。

墻里的人想出來,墻外的人卻想進(jìn)去。

大才子文徵明在北京的生活并不如意。當(dāng)時(shí),他的詩書畫雖是名滿天下,在北京卻總是被同僚排擠,甚至還被譏諷為“畫匠”。

唯一讓文徵明略微感到愉快的是西苑之行。他曾經(jīng)在夏日和秋日兩次經(jīng)過西苑,大飽眼福,領(lǐng)略了皇家園林的風(fēng)光,分別寫了《游西苑》《秋日再經(jīng)西苑》兩首詩。

▲《西苑圖》,臺(tái)北故宮博物館藏。

都說園林分南北,景色各千秋。北方的園林華麗,南方的園林婉約。

北方園林的青山綠水,常常和紅色的宮殿與高墻相得益彰,樹高林深,景觀宏大,多了些許富貴之氣。而江南的園林,就顯得小了許多。沒有高大的松柏,卻有纖細(xì)的竹林,沒有壯麗的宮墻,卻有小巧的曲廊。沒有那么多繁文縟節(jié),園林的游客往往在方寸之間,或談天說地,或喝酒品茗,突出一個(gè)閑適。

文徵明曾為吳中名園拙政園作過畫,見識(shí)過江南園林的雅致細(xì)膩,卻在領(lǐng)略過北京的皇家園林之后,念念不忘,感慨一聲“非人間所得窺視”!恐怕,在他心中,即便無比厭惡北京的“虎豹場”,也渴望能夠官場得意吧。

如果進(jìn)取不成之后,他還是愿意回到溫婉的江南,事實(shí)上文徵明也是這么做的。他義無反顧地回到那個(gè)狹小又充滿詩情畫意的世界,在“寒酸簡陋”的南方園林,安放自我。在閑暇的時(shí)光醉心于園林的構(gòu)建、奇石的把玩、茶茗的品味、詩酒的唱和。

江南園林雖小,卻為每一個(gè)官場失意的文人提供了另外一個(gè)頗富吸引力的選擇。

王世貞出生在江南一個(gè)富裕而頗具聲望的仕宦之家,父親和祖父都供職于朝廷。他未滿21歲便中了進(jìn)士,入京后仕途得意。后來得罪了當(dāng)時(shí)權(quán)勢(shì)熏天的宰相嚴(yán)嵩,他們之間的仇恨導(dǎo)致王世貞的父親被彈劾并最終被處死。

遭遇父難的王世貞回家服喪,三年期滿之后仍然呆在家鄉(xiāng)太倉。

嘉靖四十二年(1563),王世貞在太倉州治旁開辟一塊空地,鬧中取靜,始建“離薋園”。“薋”意為惡草,有它在,嘉木名卉不能從土壤里生出。這既是一種怨恨,也是一種“天下無賊”的期待。

唯一美中不足的是,“離薋園”靠近縣衙,一天到晚都會(huì)聽到衙門里傳來的喧鬧聲,充滿了聒噪,滿是俗世的氣息。

嚴(yán)嵩倒臺(tái)之后,王世貞得以恢復(fù)官職。可是沒多久,王世貞就和張居正產(chǎn)生了矛盾,又一次倒在了帝國中心的強(qiáng)權(quán)人物前,此后他不得已再次退隱回家。

這一回,王世貞住進(jìn)了弇山園中。“弇山”取自《山海經(jīng)》神話典故,為神仙之居所,而他也自稱“弇州山人”。

弇山園本來應(yīng)該只是王世貞的療傷之所,沒成想?yún)s成為了明代江南最偉大的一座園林。工整的軸線布局,層層疊疊的假山結(jié)構(gòu),如仙島般浮在水上的三座弇山,交錯(cuò)的樓閣,和幾片種植同種樹木的區(qū)域,例如橘子樹和櫻桃樹。

▲【明】錢榖:《小祇園圖》。小祇園為弇山園的一部分。

古人喜歡羅列排比,如竹林七賢、唐宋八大家,只要榜上有名,名聲就會(huì)得到認(rèn)可。而在明朝的園林排行榜之中,弇山園一次也沒有落下。有人將它和松江(今上海)的豫園并舉,為“東南名園冠”。

但是,中國人素來有壓抑“奇技淫巧”的傳統(tǒng)。弇山園名聲大噪之后,很快便遭來了道德家們的批評(píng):營造過度,過于奢華。

身為文人表率的王世貞壓力很大,只能將園門敞開,歡迎任何人來觀賞。

他常在園中與游客擦肩而過,有時(shí)候遇到紅粉佳人只能躲在一旁避讓,游客不知道這個(gè)老頭是誰,王世貞有時(shí)候也會(huì)忘了熙攘的人群只是過客。

正如孟子所說的:如果歸獨(dú)夫所有,一個(gè)四十里的園囿也嫌大;如果與民同樂,一個(gè)七十里的園林也很小。

弇山園開放之后,人們的指責(zé)就變少了。

后來游客實(shí)在太多,王世貞便搬出了弇山園。貼心的他為弇山園編了一套旅游手冊(cè),為過往的游客解說風(fēng)景。

就這樣,一個(gè)失意文人的療傷之所,成為了惠及世人的城市公園。

指責(zé)王世貞的聲音背后,是一場有關(guān)風(fēng)月的戰(zhàn)爭。

江南一帶,為明代經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)。雄厚的財(cái)富和無止的欲望如同干柴碰上烈火,燃起了奢靡的大火,造就了獨(dú)一無二的“物”的奇觀。

據(jù)王锜《寓圃雜記》載,晚明蘇州“閭檐輻輳,萬瓦甃鱗,城隅濠股,亭館布列,略無隙地。輿馬從蓋,壺觴罍盒,交馳于通衢。水巷中,光彩耀目,游山之舫,載妓之舟,魚貫于綠波朱閤之間,絲竹返舞與市聲相雜。凡上供錦綺、文具、花果、珍羞奇異之物,歲有所增,若刻絲累漆之屬,自浙宋以來,其藝久廢,今皆精妙,人性益巧而物產(chǎn)益多”。

亭臺(tái)樓閣,畫舫游船,絲綢文具,漆器古玩,應(yīng)有僅有,盡皆精巧。人們?cè)谌粘I钪斜硹壛恕耙灾掠脼楸荆郧娠棡槟钡脑瓌t,而是將更多的心思放在如何打造一個(gè)賞心悅目的、奢靡的生活情景上。

再結(jié)合幾十年之后明朝滅亡的歷史,真像一場末日前的狂歡。

奢靡之風(fēng)起,江南也掀起一陣造園的狂熱,一切向奢侈看齊。因此,王世貞作為文壇領(lǐng)袖受到那樣的指責(zé),也就不足為奇了。

此后不久,江南出現(xiàn)了一位力挽狂瀾的人物——文震亨。

文震亨出生于明朝萬歷年間,生活在江南一帶,以造園聞名。面對(duì)江南造園的狂熱,他只堅(jiān)持一個(gè)宗旨:化繁為簡。

在文震亨所著的《長物志》一書中,他往往列舉一個(gè)清單,比如”筆管“一節(jié):“古有金銀管、象管、玳瑁管、玻璃管……”然后緊跟一句“俱俗不可用”。市面上那些機(jī)巧之物,往往被他冠以“惡俗”、“最忌”、“不入品”的罵名。

敢如此大罵,文震亨自有底氣。他出身書畫世家,曾祖便是“明四家”之一、參與拙政園營建的文徵明。家學(xué)如此,讓他眼里容不得一點(diǎn)沙子。

長物意為多余之物。文震亨以“長物”為名,便是告訴讀者,書中所論,“寒不可衣,饑不可食”,文人清賞而已。但往往就是這類無用之物,才能看出一個(gè)人的階級(jí)、品味和格調(diào)。

《金瓶梅詞話》第三十四回曾寫過西門慶的園子:“進(jìn)入儀門,轉(zhuǎn)過大廳,由鹿頂鉆山進(jìn)去,就是花園角門。抹過木香棚,兩邊松墻,松墻里面三間小卷棚,名喚翡翠軒,乃西門慶夏月納涼之所……二人掀開簾子進(jìn)入明間內(nèi)……上下放著六把云南瑪瑙、漆減金釘藤絲甸矮矮東坡椅兒,兩邊掛四軸天青衢花綾裱白綾邊名人的山水,一邊一張?bào)腧哐涯_、一封書大理石心璧畫的幫桌兒,桌兒上安放古銅爐、流金仙鶴,正面懸著‘翡翠軒’三字。”

對(duì)照《長物志》,“木香”、“卷棚”都是俗式,“云南瑪瑙”、“蜻蜒腳”諸種工藝都是“惡俗”,凡此種種,不勝枚舉。

▲《金瓶梅詞話》序

我們知道,《金瓶梅》的故事雖然以北宋末年為背景,但它所描繪的社會(huì)面貌皆有現(xiàn)實(shí)的隱喻。西門慶是“一個(gè)風(fēng)流子弟,生得狀貌魁偉,性情瀟灑,饒有幾貫家資,年紀(jì)二十六七”,正是一個(gè)市儈的商人形象。

晚明以來,讀書人的文化霸權(quán)遭到了挑戰(zhàn)。富商們有錢,但缺了文化的沉淀,便急切地想用手中的經(jīng)濟(jì)資本,換取相應(yīng)的文化資本。西門慶的園子處處透著“俗氣”,實(shí)際上就是“暴發(fā)戶”明明不懂風(fēng)雅,偏要附庸風(fēng)雅的結(jié)果。

“風(fēng)雅”的解釋權(quán)便在讀書人手里。以文震亨為代表的晚明士人,便是通過界定雅俗的方式,劃下一條道,將家財(cái)萬貫的西門慶拒之門外。

雖說文震亨走的是上層路線,但他的確為奢靡混亂的社會(huì)帶來了出一種雅致的美學(xué),也讓園林成為一種表達(dá)的方式。

因此,晚明的文人園最是發(fā)達(dá)。他們的人格、詩文往往和園林是一體的,每每進(jìn)入園林,便有詩情畫意之感,而讀《牡丹亭》、《金瓶梅》等文學(xué)小品,如同置身那些園林之中。

末日之前,奢靡是商人的狂歡,清高是文人的狂歡。

1645年,清軍攻占蘇州后,文震亨避居陽澄湖。清軍推行剃發(fā)令,他自投于河,被家人救起,絕食六日而亡。

江南的園林,是否還能守住它的風(fēng)雅?

明清易代,天崩地裂,世事變遷。正如孔云亭所寫 :“眼看他起朱樓,眼看他宴賓客,眼看他樓塌了。”

名園多是窮極思慮,千萬金銀堆積而成,但結(jié)果往往是不岀數(shù)年,或廢、或毀、或易主而面目全非。園林易毀,名園難守,引起的不僅是人們對(duì)美好事物逝去的傷感。其實(shí),園林消逝背后的東西,才是士人傷感的根本。

正德年間,王獻(xiàn)臣受到東廠迫害,屢次貶官,因此自嘲“拙于為政”,以大弘寺址拓建為園,命名為“拙政園”。

當(dāng)時(shí)文徵明與王氏意氣相投,多次為其繪制園圖。嘉靖十二年(1533),文徵明依園中景物繪圖三十一幅,各系以詩,并作《王氏拙政園記》。名噪一時(shí)的畫家兼詩人,再加上冠絕吳中的名園,可謂是園林史上前所未有的盛事。

▲【明】文徵明:《拙政園圖》冊(cè)之《若墅堂》。

這是拙政園的巔峰,也是它坎坷命運(yùn)的開始。

王獻(xiàn)臣死后,其子嗜賭,一夜之間將園輸給徐氏。后徐氏子孫亦衰落,園漸荒廢。

清兵入蘇,兵火蔓延,到處都是瓦敗垣頹,樓臺(tái)零落,花木凋殘,更有甚者,已經(jīng)化作飛灰。拙政園為清兵所占,而后兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到了浙江海寧望族陳之遴手中。

陳之遴是明崇禎十年的進(jìn)士,在明末清初為知名詩人,他還有一個(gè)同為詩人的妻子——徐燦。崇禎十年至十二年,兩人度過了人生最美好的時(shí)候,丈夫求功名,妻子癡相守。

只是,變故很快來了。陳的父親在清軍入侵時(shí)失職,被革職逮捕,后因內(nèi)心冤抑喝毒酒自殺。崇禎遷怒于他的兒子,罷了陳之遴的官職,永不敘用。

沒過多少年,清兵入關(guān)。徐燦很幸運(yùn),沒有受到兵火的波及,仿佛大浪中的一葉孤舟,看著波濤傾覆掉身邊的小船,而無力挽回。

她是一個(gè)女詞人,平時(shí)寫寫傷春之作,然后丈夫另有新歡,再感慨婚姻的隱痛。在世人的眼里,愛情是她最大的精神支柱,一旦愛情之柱倒塌,生命之火就熄滅了。

然而徐燦還有另外一面,請(qǐng)看《踏莎行·初春》:

“芳草才芽,梨花未雨。春魂已作天涯絮。晶簾婉轉(zhuǎn)為誰垂,金衣飛上櫻桃樹。故國茫茫,扁舟何許。夕陽一片江流去。碧云猶疊舊河山,月痕休到深深處。”

詞人謂碧云重疊猶作故國河山之象,而江山易主,月痕還照這江山做什么呢?

易代之后,陳之遴變節(jié)仕清,他于順治二年投降清廷,之后官運(yùn)亨通。

徐燦曾勸之遴隱退山林,保全名節(jié)。但陳之遴由于父親一事,對(duì)明朝并沒有多少感情。而且,他的功名之念從來沒有泯滅。因此,徐燦的詞中充滿了對(duì)新朝的微詞和懼憚,和對(duì)夫君出仕清廷的微諷。

陳之遴買下了拙政園,安撫妻子,大加修繕,極盡奢華,似乎也在向世人宣告繁榮的回歸。只是,這個(gè)煥然一新的拙政園,還能有當(dāng)初的風(fēng)雅嗎?在這里,徐燦寫下了蘊(yùn)涵著深沉的黍離之痛的《拙政園詩馀》。

丈夫降清,徐燦不能效法不食周粟的伯夷,與之決絕,還得接受清廷一品夫人之恩賞,內(nèi)心時(shí)常遭受自我的拷問。

她說:“悔殺雙飛新翼,誤到瀛洲。”她眼睜睜看著一個(gè)人下水,既不能救他,又不能離他而去,只能和他一同下水,如拴在一條繩上的螞蚱,內(nèi)心是多么的悲哀啊!

順治九年,陳之遴做到了弘文院大學(xué)士,但他始終有一種戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢、如履薄冰的感覺。滿清入主中原,滿漢矛盾尖銳,士大夫又分北黨、南黨,彼此傾軋。果不其然,陳之遴兩次被貶去沈陽,而徐燦不得不離開拙政園,北上與其相會(huì)。

或許她在經(jīng)過北京的時(shí)候,會(huì)想到最初的時(shí)光,想到文人諱莫如深的明朝,想到自己的那句詩:“世事流云,人生飛絮,都付斷猿悲咽。”這樣的詞,不要說陳之遴,就是當(dāng)時(shí)詞壇上也無愧為杰出之作。

拙政園有幸保存至今,歷代主人添磚加瓦,園貌雖變,但總是還留下一些東西。

錢泳在《文待詔拙政園題跋》中說:“余嘗論園亭之興廢有時(shí),而亦系乎其人。其人傳,雖廢猶興也;其人不傳,雖興猶廢也。”

如此看來,或許不是園林難傳、風(fēng)雅難續(xù),而是園林中有一個(gè)具有人格魅力的人太難。

所幸拙政園不只有文徵明,還有一個(gè)忠貞的女詞人——徐燦。

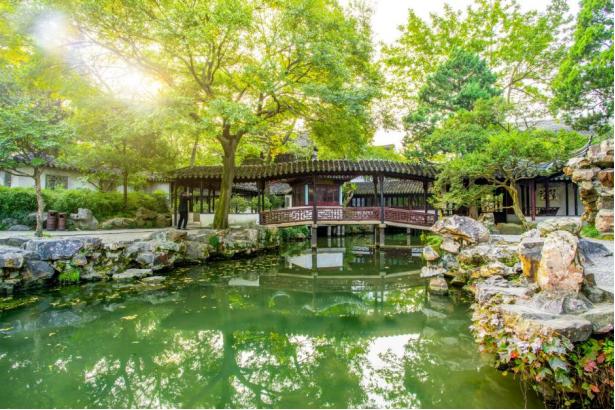

▲蘇州拙政園。圖源:圖蟲創(chuàng)意

清朝以來,帝國迎來了它的巔峰,也漸漸走到了發(fā)展的盡頭。

在這個(gè)時(shí)代,人們雖然時(shí)不時(shí)還要自擬鯤鵬,但更多時(shí)候還是要接受自己的平庸,自降在紅塵之中,而不是做一個(gè)清高的士人。

四十一歲以后,李漁離開家鄉(xiāng)去杭州,從此便開始了他一生“賣賦以糊其口”的生涯。享樂追逐的開銷和朋友們陸續(xù)贈(zèng)送的姬妾使他家口日繁,沒有殷厚的家底是難以為繼的。為了維持生活,他必須拼命地寫作,拼命地掙錢。

五十歲時(shí),他從杭州遷居金陵,住了近二十年。在金陵期間,他雖然仍繼續(xù)刻書賣文,但主要的是靠到各地去攀附達(dá)官貴人,作他們的門客,以博得饋贈(zèng)為生計(jì)。

一方面,浪子重逐少年場的感受令他興奮激動(dòng),另一方面,他依然還有著文人的傲骨。這是李漁痛苦的根源:他自己尚不肯因家貧國難失去其風(fēng)流姿態(tài),又怎好當(dāng)個(gè)道德先生板起面孔教訓(xùn)別人呢?

他時(shí)以一個(gè)四處賣笑的醒顏之徒自認(rèn),希圖如明季狂人那樣以自輕自賤的方式警世罵俗,他把“賣漿”、“賣舞”、“賣癡”之類招牌懸于門首,還以“賤者居”題額其寓。

只是這般自嘲并沒有得到士人的認(rèn)可,當(dāng)時(shí)就有文人指斥李漁:“李生漁者,自號(hào)笠翁,居西子湖。性齷齪,善逢迎,遨游縉紳間。喜作詞曲小說,備極淫褻。常挾小妓三四人,遇貴游子弟,便令隔簾度曲,或使之捧觴行酒,并縱談房中術(shù),誘賺重價(jià)。其行甚穢,真士林不齒者。”

因此,李漁的芥子園不同于晚明的文人園,不再刻意追求高雅和簡樸,但顯出一份世俗的風(fēng)味。

芥子園“地止一丘”,所以取名“芥子”。但經(jīng)過李漁獨(dú)具匠心的設(shè)計(jì)后,園中軒臺(tái)點(diǎn)綴、廊榭縈回、疊石峰峋、碧波環(huán)繞、苔青凈竹、鳥語瀑響,顯得曲中見幽,古中見雅,有“月榭”“歌臺(tái)”“浮白軒”諸景。

李漁還在各處配上了相得益彰的對(duì)聯(lián),譬如月榭聯(lián):

有月即登臺(tái),無論春秋冬夏;

是風(fēng)皆入座,不分南北東西。

▲南京芥子園。圖源:圖蟲創(chuàng)意

在這片園林中,李漁最為得意的一處景觀創(chuàng)造是“尺幅窗”、“無心畫”。

假山位于“浮白軒”的后面,于是李漁在浮白軒后墻正中開一景窗,即他所說的“尺幅窗”,把裁紙數(shù)幅,貼裱在窗框四周,作為一幅立軸畫的頭尾及左右鑲邊,形成了一幅山水中堂畫,而畫中的山水卻是真山真水。人在屋內(nèi),坐而觀之,則窗非窗也,畫也,山非屋后之山,即畫上之山也。

李漁將造園自詡為生平兩絕技之二,一個(gè)是辨審音樂,“一則置造園亭,因地制宜……入其室者,如讀湖上笠翁之書,雖乏高才,頗饒別致”。

這份別致,是高雅的消退,世俗的興起。晚明文化的肖子們,雖然還能在新的時(shí)代依然故我地生活著,但對(duì)社會(huì)卻沒有了挑戰(zhàn)的勇氣。

相較于文震亨那個(gè)年代的高才雅致,世風(fēng)已然大變了。如果說李漁的芥子園還有些許的傲氣,那么沈復(fù)的滄浪亭已經(jīng)完完全全走的下層路線,最接近常人的生活。

在沈復(fù)的《浮生六記》中,沈復(fù)和蕓娘在滄浪亭里納涼玩月,品論云霞,焚香品茗,隨意吟唱,接花疊石,蒔草插瓶。這片園林并無什么高雅品味或是絕妙的設(shè)計(jì),盡是瑣屑平常之物,卻有著常人難以體會(huì)的樂趣。

▲滄浪亭。圖源:圖蟲創(chuàng)意

在蕓娘生命的最后,兩人過著“質(zhì)釵典服”、鬻書賣畫的日子。焦勞困苦之際,蕓娘聽說福郡王要倩人繡《心經(jīng)》一部,蕓娘仿佛抓住了救命稻草,只是十余日的連續(xù)勞頓之后,“蕓病轉(zhuǎn)增,喚水索湯,上下厭之”。

臨終之際,蕓娘對(duì)今生的貧寒并不介懷,相反她是帶著一絲凄惋而哀淡的愜意離開人世的。她今生體會(huì)到了滄浪亭的煙火神仙,便已足夠。

蕓娘握著沈復(fù)的手,斷斷續(xù)續(xù)說著“來世”二字,然后便離開了眷戀的人間。

這般美學(xué),即便平淡至此,也足以動(dòng)人。

江南的園林愈發(fā)內(nèi)斂,進(jìn)取開拓的春的時(shí)代早已過去,成熟卻沉重的秋的時(shí)代已然到來。

皇家園林在清朝再度繁盛起來。康熙建香山行宮,又建圓明園,至乾隆年間,北京西郊有萬壽山、香山、圓明園、清漪園,北邊有承德避暑山莊,皇城內(nèi)有西苑,富貴華麗,比明朝更盛。

只是,乾隆總是覺得少了點(diǎn)色彩。而他心心念念的那抹色彩,就在江南。

當(dāng)時(shí),乾隆特別喜歡一幅畫——元末畫家倪瓚所作《獅子林圖》。

▲【元】倪瓚:《獅子林圖》。

畫中是江南的一處私家園林,松竹掩映之間,是一個(gè)以籬笆合圍的小園,籬笆若隱若現(xiàn),似有似無,中有房屋五處,皆為草堂泥墻。畫左側(cè)為山石,高處環(huán)抱一小屋,園中有虬松兩架,園外有老梅一棵。整個(gè)畫面并無細(xì)枝末節(jié),盡顯疏朗。

乾隆對(duì)這幅畫簡直是愛到了極點(diǎn),多次摹仿倪圖,還在上面題詩作跋。在其《倪瓚?yīng){子林圖》一詩中,起首即為 “借問獅子林,應(yīng)在無何有”。

但是每每看到這幅畫作,乾隆都會(huì)惋惜。此畫作于明初,現(xiàn)實(shí)中的獅子林,恐怕已經(jīng)在幾百年中淹沒于歷史長河了。

然而命運(yùn)就是這般奇妙。第二次南巡,乾隆抵達(dá)蘇州后,當(dāng)?shù)毓賳T將其迎至獅子林,畫中園林竟成了眼前的景色,這使乾隆皇帝十分興奮。為此,他特意差人從京城將倪瓚畫作送到蘇州。

迎駕的官員們告訴乾隆皇帝,此處現(xiàn)在名為“涉園”,且未被修飾,是其本來面目。看著此處景致,泉石半毀,房屋未飾,清寥疏朗之中,竟頗有倪圖之意韻,乾隆身在其中,猶在行走在畫里。

自此之后,乾隆皇帝每次南巡都會(huì)來到獅子林,而且總是帶著倪圖隨行,即便在北京時(shí),也常常翻出畫作,對(duì)圖憶景,宛如一個(gè)癡戀的女子。

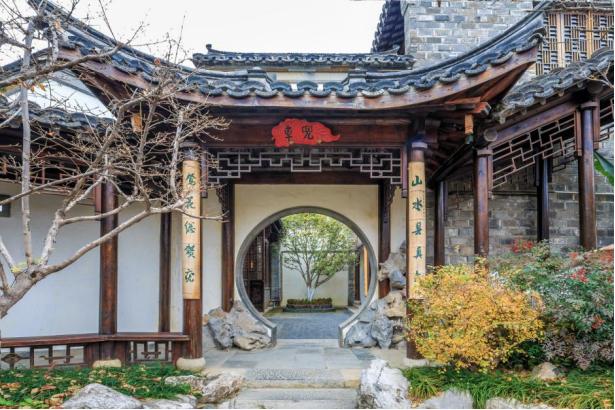

▲蘇州獅子林。圖源:圖蟲創(chuàng)意

他決定將此處的景色搬去北方,在圓明園里的長春園仿建獅子林。就連所掛匾額,都是發(fā)往蘇州制造的。這樣尤嫌不夠,兩年之后,乾隆又于避暑山莊重仿此景。

無論長春園還是避暑山莊,皇帝都覺得仿建的園景,不如蘇州舊園,他在詩中寫道:“略看似矣彼新構(gòu),只覺輸于此古林。”

乾隆對(duì)獅子林的追求和仿建,其實(shí)只是冰山一角。

南巡期間,乾隆命畫師相隨,將江南名園、景致摹繪成圖,大量仿建于北方御苑行宮。例如清漪園仿建有“惠山園”、西苑仿建有“千尺雪”,圓明園仿建就更多了,大有獅子林,小有天園、安瀾園、瞻園,可謂江南名園景觀,盡歸一處。

這種的移植行為,為北方的皇家園林體系注入了新的生機(jī),成就了清中期皇家園林的空前鼎盛。

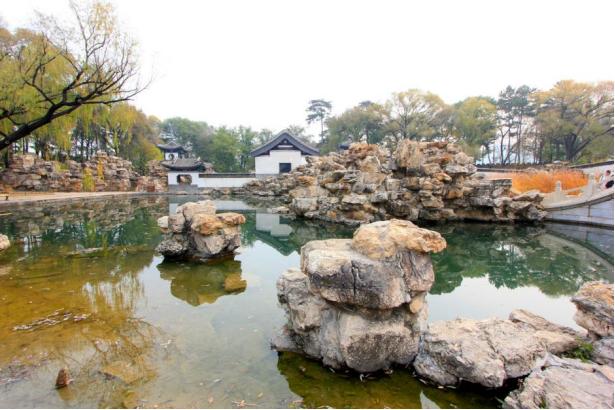

▲承德避暑山莊文園獅子林。圖源:圖蟲創(chuàng)意

從某個(gè)角度來看,乾隆更像是一個(gè)中國傳統(tǒng)意義上的文人。古往今來,有文人志趣的皇帝并不少見,詞壇開宗后主李煜,書畫名家欽、徽二宗。這些皇帝確實(shí)對(duì)文化有著濃烈的興趣,有些人的書畫詞賦水平也遠(yuǎn)高于乾隆皇帝,但是他們對(duì)整個(gè)國家的控制力,都不可與乾隆同日而語。

前面那些皇帝的風(fēng)雅,就只是風(fēng)雅而已。而乾隆仿建江南園林的背后,其實(shí)表達(dá)了一種對(duì)江南的文化、心理上的占有。

有趣的是,在乾隆第四次南巡回京后——也就是乾隆三十年,皇家園林迎來仿建的第二個(gè)高峰。

與此同時(shí),文字獄開始回潮:乾隆三十七年,皇帝開始下詔令各州府搜集圖書,并整理《永樂大典》,起意編纂 《四庫全書》;乾隆四十年,皇帝令編寫 《貳臣傳》;次年,下詔編寫 《殉節(jié)忠臣錄》……

風(fēng)景如畫的江南園林,還不是依然在北京——皇帝的懷中。

而作為文人圣地,經(jīng)濟(jì)重心的江南,也不過是帝國的一部分。

清朝的統(tǒng)治者有一個(gè)傳統(tǒng):不愛居住在紫禁城里處理政事。

康熙喜歡暢春園,一年至少有七八個(gè)月在這里舉行朝會(huì)。自雍正始,圓明園成了皇帝的偏愛,雍正、乾隆、嘉慶、道光、咸豐五代共160年間,均在圓明園臨朝處理國家大事。咸豐十年,英法聯(lián)軍侵占北京,西郊的皇家園林遭到破壞,沒有一座御園可以再做親政避暑之地。

▲圓明園遺址。圖源:圖蟲創(chuàng)意

咸豐去世后,慈禧攝政,開始了她四十八年的政治生涯。她不愿居住在被她詛咒為“紅墻綠瓦黑陰溝”的紫禁城里,可是園林盡毀,哪里還有令人稱心的寶地呢?

1886年,一份名為《奏請(qǐng)復(fù)昆明湖水操舊制折》的文件擺到了慈禧太后的桌面上,此文中明確表示應(yīng)該恢復(fù)昆明湖水師操練的舊制。文中寫道沿湖的亭臺(tái)樓閣已經(jīng)頹廢,應(yīng)該花點(diǎn)銀子去好好修繕一下,要不然操練水師的效果不好。

次年,在籌備昆明湖水師學(xué)堂的幌子之下,重修頤和園的計(jì)劃悄然開始了,此項(xiàng)工作屬于海軍部門,所以說經(jīng)費(fèi)自然需要海軍部門來出。這就是慈禧挪用海軍軍費(fèi)的開端。

頤和園逐漸恢復(fù)了往日的面貌,亭臺(tái)樓閣、草木花卉、奇石翠柳都回來了。頤和園恢復(fù)之后,慈禧每年要在這里駐蹕十個(gè)月之久,這處園林也成為第二個(gè)政治中心。

光緒二十年(1894)十月初十,是慈禧太后的六十歲生日。年近花甲,慈禧非常重視這次生日。為了在頤和園接受祝賀,慈禧要求主管修建的官員,每五天要向她作一次工程進(jìn)度的書面報(bào)告,甚至在春節(jié)期間照常施工。

甲午戰(zhàn)爭爆發(fā)后,慈禧雖然主戰(zhàn),但是,當(dāng)有人建議停止頤和園工程,移作軍費(fèi)的時(shí)候,慈禧直接撂下了臉, 說:“今日令吾不歡者,吾亦將令彼終身不歡!”

于是便出現(xiàn)這樣的奇景:前線的將士們和敵人進(jìn)行殊死的搏斗,紫禁城里卻忙于為慈禧祝壽,歌舞升平,“聽?wèi)蛉铡⒅T事延擱”。

慈禧的頤和園,就像北京城一道美麗的紋身,光鮮之下,盡是瘡血。有人想拔之,有人想守之,頤和園漸漸被鮮血和陰謀籠罩。

▲慈禧。圖源:網(wǎng)絡(luò)

光緒帝起用了康有為、譚嗣同、楊銳一批改革維新的新人,企圖掀翻后黨。而慈禧也和心腹榮祿商定,在秋天要光緒陪她去天津閱兵,到時(shí)便以兵力逼迫光緒帝退位,另立新君。

光緒帝覺察到慈禧的調(diào)兵遣將,派楊銳傳出一道密旨:“今朕位不保,康有為、楊銳、林旭、譚嗣同、劉光第可妥速密籌,設(shè)法相救。”

爾后,譚嗣同訪袁世凱于法源寺,就直接攤牌了:要袁世凱舉兵殺榮祿,圍頤和園擒西太后,以救皇上。譚嗣同用手摸自己的脖子說:“如果你不欲救皇上,向頤和園告密殺了我的頭,也可以得大官。”

袁世凱深知帝黨與后黨對(duì)抗,無異于以卵擊石,便果斷投向了西太后。慈禧也不是吃素的,早在袁世凱告密一天前就發(fā)動(dòng)了政變。

最終,戊戌變法失敗,慈禧掌握大權(quán),把光緒皇帝囚禁在中南海的浪臺(tái)和西郊頤和園的玉瀾堂,而“戊戌六君子”在菜市口刑場被殺。

諷刺的是,慈禧為了頤和園的安全,特意降旨把頤和園的園四周的圍墻加高三丈。這個(gè)頑固的堡壘,就更難從內(nèi)部攻破了。

光緒二十六年(1900年),侵略者又至,如同巨輪將頤和園碾過。珍寶被搶,樹林被砍,樓閣被燒。這一次,沒有誰能夠守住它的盛世風(fēng)采。

▲頤和園。圖源:圖蟲創(chuàng)意

1921年,日本作家芥川龍之介曾游歷中國。一方面,他古老文明的雄渾與博大精深深深打動(dòng),另一方面,他反感當(dāng)時(shí)的中國:“現(xiàn)代中國有什么?政治、學(xué)問、經(jīng)濟(jì)、藝術(shù),難道不是悉數(shù)墮落著嗎?”

他感嘆:“這是我第一次來到中國,來了之后便覺得要是更早點(diǎn)來就好了。中國若是不盡快來,隨著時(shí)間的流逝,那些古老的東西就都被毀掉了。”

在他眼里,當(dāng)時(shí)的中國,滿目瘡痍,無足掛齒。

這種傲慢的情緒在日本惡性蔓延,最終促使日本對(duì)中國悍然發(fā)動(dòng)了侵略戰(zhàn)爭。

國家不幸,江南蒙難。

1937年8月15日開始,日本戰(zhàn)機(jī)開始對(duì)南京進(jìn)行野蠻的空襲,一直持續(xù)了近四個(gè)月,將古城南京的許多地方和著名建筑,炸成一片火海與廢墟。只有中山陵陵園留下日軍一大一小兩個(gè)彈孔,成為當(dāng)時(shí)南京園林中唯一沒有遭受日軍嚴(yán)重破壞、保存較好的園林。

日本人占領(lǐng)蘇州時(shí)期,許多園林遭受了巨創(chuàng),園林里養(yǎng)軍馬,糞便遍地,精美的雕刻被拆了燒火。

縱觀民國歷史,雖然不到半個(gè)世紀(jì),戰(zhàn)爭不斷。不知多少江南美景,最終成了一片廢墟,成為中國古典園林最后的挽歌。

參考文獻(xiàn):

王毅:《中國園林文化史》,上海人民出版社,2004年。

儲(chǔ)兆文:《中國園林史》,東方出版中心,2008年。

周維權(quán):《中國古典園林史》,清華大學(xué)出版社,2008年。

陳從周:《園林清話》,中華書局,2017年。

黃興濤、闞紅柳等:《清代皇家園林研究(第一輯)》,北京聯(lián)合出版公司,2019年。

- END -

原標(biāo)題:《帝國的暗線》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司