- +1

這些“數學新生代”讓人刮目相看

近期,一些腦洞大開的數學題在網絡上流傳。

比如,買10套盲盒湊齊全套的概率是多少?(數學期望值)

比如,如何請假能擁有一年中最長的假期?(四則運算)

比如,再摸一張牌就胡牌的概率?(排列組合)

比如,原味奶茶里的珍珠怎么堆放才能喝到最多的珍珠?(高維密堆積)

這些題目來自于全球數學競賽征題參考。它從生活出發,致力于點燃大眾對數學的熱情,喚起社會對基礎科研的關注。

過去幾十年,中國數學屆的人才幾經斷層。全球數學競賽自2018年第一屆到2022年第四屆,挖掘出了不少數學天才,也激發了民間愛好者的能量。

#01

數學泰斗

-

華羅庚小時候喜歡鉆研問題,別的小孩在一旁玩鬧,見他過于專注的樣子,喊他“羅呆子”。中學時,老師發掘出他的數學才能,但他上職高時,因拿不出學費只好中途退學。

退學后,他一邊幫助父親料理雜貨鋪,一邊用5年時間自學完了高中和大學低年級的全部數學課程。那時日子苦,他不幸染上傷寒病,落下了左腿的終身殘疾,走路要借助手杖。

● 華羅庚

1930年,他發表了《蘇家駒之代數的五次方程式解法不能成立之理由》,轟動數學界。清華大學破格讓他進入圖書館擔任館員,又破格提升他為講師。

后來,華羅庚前往英國劍橋大學討論學習,學成后在國立西南聯合大學任教。新中國成立后,他放棄了美國的優厚待遇,留在祖國,并開創和帶領中國數學學派達到世界水平。

在國際上以華氏命名的數學科研成果,就有“華氏定理”、“懷依-華不等式”、“華氏不等式”、“普勞威爾-加當華定理”等。他一生只有一張初中畢業文憑,卻成為了中國現代數學之父。

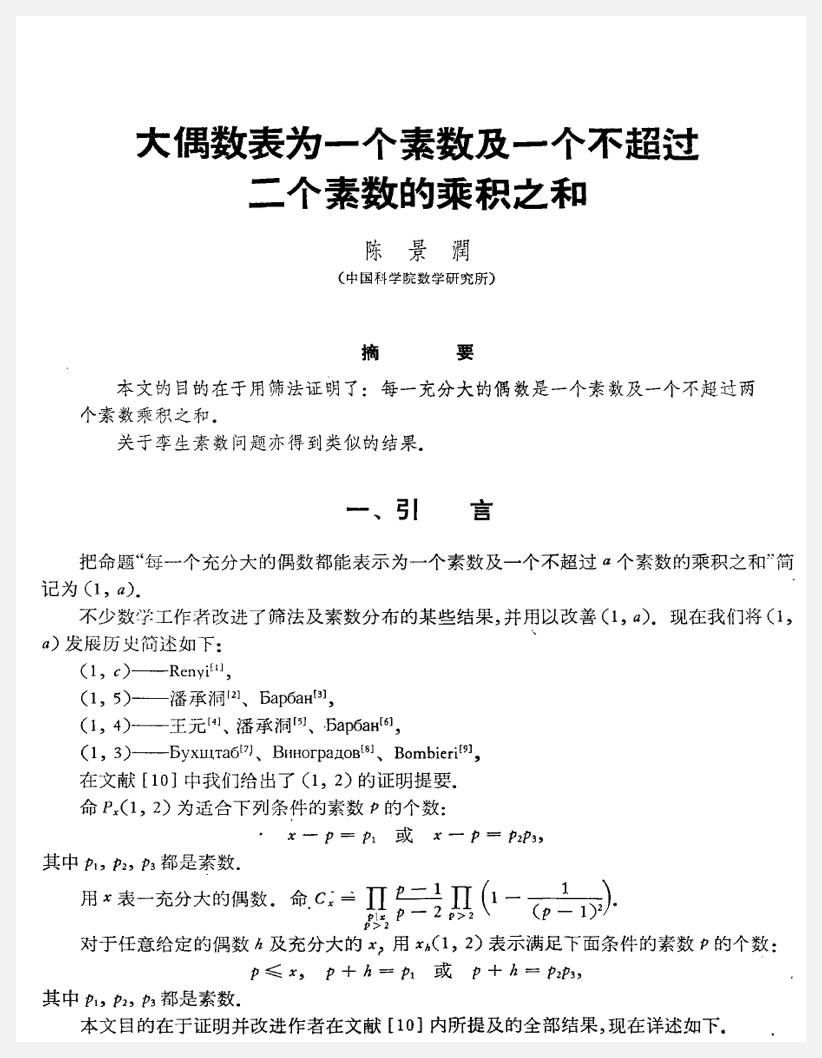

1956年,陳景潤改進了華羅庚在《堆壘素數論》中的結果。

華羅庚發現這個學術新人,將其調入中國科學院數學研究所任研究實習員。經過十年的鉆研,陳景潤發表了《表大偶數為一個素數及一個不超過兩個素數的乘積之和》(簡稱“1+2”),成為哥德巴赫猜想研究上的里程碑。

他的成果被國際數學界稱為“陳氏定理”,寫進美、英、法、蘇、日等六國的許多數論書中。應美方邀請訪問時,陳景潤在國外拼命工作,連中午飯也不回住處吃。

有時候外出參加會議,旅館里比較嘈雜,他便躲進衛生間里,繼續進行研究工作。研究所每個月給他2000美元,他明明可以在餐廳吃飯,卻自己帶著干糧和水果。在美國生活五個月,除去房租、水電花去1800美元外,伙食費等僅花了700美元。等他回國時, 節余了7500美元。

他本可以用這筆錢從國外買回些高檔家電,卻把錢全部上交給了國家。有人問他為何這么做,他說:“我們的國家還不富裕,我不能只顧著自己享樂。”

#02

黃金一代

-

老一輩的數學家都是餓著肚子搞研究的,后來市場經濟興起,研究原子彈不如賣茶葉蛋,整個社會文化氛圍發生了轉向,我們對基礎學科研究的投入比下降了。與此同時,西方的投入比遠超我們。這造成了中國數學界的人才一直青黃不接的現象。

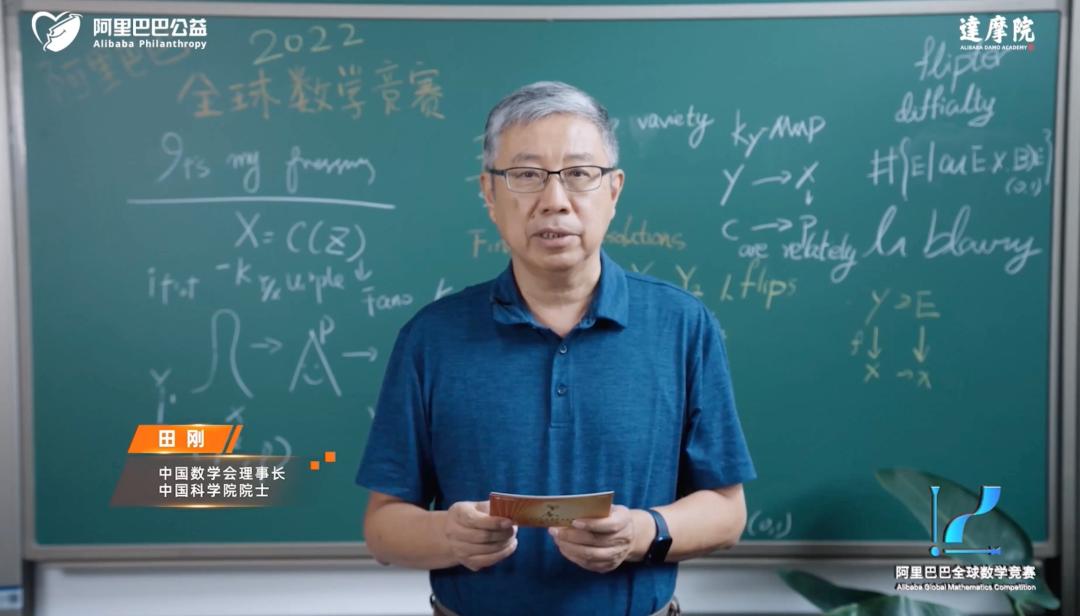

出生于上世紀50年代末的田剛,是70年代恢復高考之后的第一批大學生之一。1984年,田剛在北大數學系碩士畢業后留校,帶著學校借的50美元,遠赴美國加州大學圣地亞哥分校深造。

后來回到北大,田剛借鑒國外名校的學習和工作經驗,積極參與了中國的數學教育和數學學科發展。他每年都會在北大組織本科生讀書班和研究生討論班。

就在這世紀之交的時期,一群出生于80年代初、擁有數學天賦的年輕人進入北大數院學習。他們扛起了傳承的大旗,支撐起中國數學復興的半邊天,包括劉若川、許晨陽、李馳、肖梁、袁新意、惲之瑋、張偉、朱歆文、馬宗明、劉一峰等等。

他們總是三五結伴成行,交換靈感。有時參加微分幾何討論班,討論完已是深夜,大家悄悄進入二體打會兒籃球。肖梁說:“打得不好嘛,只好晚上偷偷打嘍。”有時他們組織代數幾何的討論小組,每次至少要持續兩個小時。每個人都懷著一種“死磕”的態度,勢必要把一本書讀懂。

因為大家興趣相近,背景相似,討論的效率很高。大家伙兒像打游擊一樣,在學院三教、四教兩棟樓找空教室。有一回討論到深夜,突然停電了,他們就盲講,誰也沒有離開。“好像做數學需要的東西確實很少,只需要思考,沒電也沒關系。”

之后,他們在數學領域取得了不俗成績,被稱為北大數學“黃金一代”。惲之瑋、張偉得了科學突破獎—數學新視野獎,許晨陽、劉一峰拿了拉馬努金獎,劉一峰、李馳獲得斯隆研究獎,朱歆文得到美國數學學會百年紀念獎等等。

● 北大數學“黃金一代”

他們如同古希臘哲學家式的“少數人的圈子”,與外部世界之間有一道圍墻。但在他們內部,數學不再是一個人的事情,合力攻克了很多學術難題。

惲之瑋和張偉合作,發現證明了函數域中的高階Gan-Gross-Prasad猜想。劉若川與朱歆文合作,完成了國際同行高度評價的工作,將其稱為“Liu-Zhu’s theory”。

著名華人數學家張壽武說:“我知道的就有十人左右,他們非常聰明,而且是同一代人……他們每個人的水平都與我們相差無幾!他們是中國數學的未來,到他們的時代,應該是中國數學最輝煌的時候。”

改革開放后很多人選擇走出國門發展,但許多“黃金一代”的學子在海外學成歸來,致力于培養新一代的中國數學人才。劉若川成為一名北大數院的教授,而肖梁加入北京國際數學研究中心,是IMO國家隊的集訓教練。

后來,在激烈的全球數學競賽中,瞿霄宇師從肖梁,陳澤坤師從劉若川,盧維瀟師從于張偉,他們都取得了優越的成績。

#03

數學競賽

-

2022年,一條關于北大學神韋東奕的視頻走紅網絡。視頻中,韋神凌亂的頭發,樸素的衣著,拿著礦泉水和一袋饅頭,卻對數學研究非常癡迷。

周圍的人都說,他是一個極其純粹的人。在這個世界上,像他這樣的人是非常稀少的。所有我們世俗在乎的東西,他都可以不在乎,不在乎社交,不打扮外表,只要保證在最低的條件下存活就可以了。拿獎之前他很樸素,拿獎之后,他依舊是穿著普普通通的襯衫。

韋神超凡脫俗的形象與他背后的學術成績形成鮮明的反差,感覺他就是武俠小說里“掃地僧”一般的存在。2008年、2009年,韋東奕連續在49、50屆奧林匹克競賽中獲得冠軍。2018年,他又在全球數學競賽上獲得金獎。

2022年,第四屆全球數學競賽,考生來自70多個國家和地區,包括美國、法國、德國,甚至還新增了東南亞和非洲國家的新面孔。

比賽獎金高達400多萬人民幣。決賽選手中,包括了400多名博士、30多名小學生,40%的選手是00后。這些選手,很可能是未來中國數學界的佼佼者。

其中,年僅16歲的瞿霄宇成為賽事最年輕的得獎人。瞿霄宇2006年生于重慶,從小喜歡玩益智類的游戲,六年級開始看《數學分析》。后來,他從重慶巴蜀中學高一,直升為北京大學大一學生,鉆研數學難題。

在校期間,他一邊參與國際數學奧林匹克中國國家隊的訓練,一邊參加全球數學競賽。瞿霄宇說:“我愛數學,沒什么原因,就是覺得數學很美。”為了緩解學習壓力,他用業余時間練習巴赫的鋼琴曲。

肖梁曾帶領瞿霄宇獲得2022IMO金牌,他認為瞿霄宇除了有數學技巧,還自學了高等數學等知識,擁有超出同齡人的數學視野,對他非常贊賞。

● 瞿霄宇

肖梁對新一代的數學人才滿懷期望:“他們真的是純粹地熱愛這門學科,以后也想堅持在數學科研的道路上走下去,而不是把數學當成一個跳板、或者轉行或者去其他行業,這是讓我們非常驚喜的。”

“新生代有更好的環境,我相信一定會有非常好的數學家出現,中國數學將來也會更好。”

#04

新生力量

-

除了瞿霄宇,這一屆還涌現出很多新生代的數學人才。

陳澤坤生于1996年,是湖北武漢人。他很小的時候就發現了平方差公式:3的平方是9,9減1之后可以寫成2×4;4的平方是16,減1之后可以寫成3×5。但不久后他發現,這個東西早就寫在了課本里。

2015年,他考入北大本科,一次偶然的機會參加了《最強大腦》。節目組把他標記為“數學怪才”。2019年,他在北大直博,研究領域為數論,工位就在未名湖畔,身邊就是韋東奕老師。

“我經常看到他拿著自己的水杯,從我門口路過去打水。我的工位環境特別好,有時候碰到難題想不出,就出去散步。北大的校園里有很多貓,一出門就可以去擼貓,一邊擼貓一邊想問題。”

● 陳澤坤

另一位選手盧維瀟出生于1998年,是四川成都人。大概兩三歲就對數學產生了興趣,把家里寫滿了數字,喜歡念九九乘法表。他最崇拜法國數學家塞爾,塞爾28歲拿下菲爾茲獎。

盧維瀟本科就讀于北大,和學弟們兩個人或者三個人,一起找教室討論學習,互相激勵進步,像北大黃金一代的前輩那樣團結奮進。

● 盧維瀟

2022年,他們在全球數學競賽相遇。陳澤坤參賽時,有一道題目是在馬桶上想出來的。“我當時還發了一條朋友圈,為什么人在馬桶上思考問題思想得最清醒?我猜這是某種精神上的反作用力,隨著你的便便叮當一響,你的靈魂就上了天堂。”

劉若川說:“黃金一代某種程度上更意味著一個開始,證明我們也可以在學術上做到頂尖,并且還是成群涌現的。之后國內的數學一直穩步發展,最近十年進步挺大的,年輕學者非常多,也希望在國內培養出更多好學生,形成一個比較好的循環。”

#05

數學精神

-

弘揚數學精神的接力棒,從建國前后的“數學泰斗”傳到新世紀初的“黃金一代”,如今又傳到了全球數學競賽的“00后新生代”,新生代還會把精神傳承下去。

陳澤坤快要博士畢業了,他還是想接著做研究。“倒不是因為做數學非常偉大而去做,而是因為在這個過程中會收獲很多能讓你哇一下的快樂。什么時候我感覺自己做不動研究了,再考慮別的事情。”

盧維瀟在麻省理工讀博,研究方向是數論,拿到獎金,請周圍同學們搓一頓,然后把錢打給媽媽。“未來,我就是希望能一直做數學或者教數學,如果能一輩子與數學為伴,我就已經心滿意足了。”

數學是人類的通用語言,是一切自然科學的基礎。數學本身非常優雅,純粹數學接近于哲學,應用數學則是科學發展的幕后英雄。數學的進步推動了相對論、電磁學、信息論、控制論、現代經濟學等諸多學科發展。

通過全球數學競賽,不僅讓青年學子有更多發展的空間,也能讓全民參與進來,點燃大眾對數學的熱情,喚起社會更多對基礎科研的關注。

達摩院院長張建鋒在采訪中說:“我們會一如既往地把大賽辦下去,希望更多人關注數學、熱愛數學。”

原標題:《20萬人沖刺這全球頂尖賽事,這些「數學新生代」讓人刮目相看》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司