- +1

人類能否拒絕恐龍滅絕宿命?

原創(chuàng) 水兄 果殼

北京時間9月27日清晨7:14,人類首次行星防御演習準時上演。在距離地球大約1100萬千米的太陽系某處,一枚探測器將“先發(fā)制人”,主動撞擊一顆小行星。

撞擊效果模擬圖 | NASA/JPL

這樣做的目的,是為了評估這種行星防御方式是否可行——對未來有可能威脅地球的小行星采取預(yù)防性的撞擊措施, 是否真的能夠避免小行星撞地球的災(zāi)難性后果。

先下手為強

說到小行星的威脅,免不了讓人想到曾統(tǒng)治地球至少1.6億年的恐龍。大約6500萬年前一次巨大的小行星撞擊事件后,不可一世的恐龍徹底退出了歷史舞臺。

雖然現(xiàn)在沒有證據(jù)表明“史前文明”遭遇過類似的滅頂之災(zāi),但小規(guī)模的小行星撞擊地球或地球大氣層的事件時有發(fā)生。

最近一次讓人印象深刻的,就是2013年2月15日俄羅斯的車里雅賓斯克隕落事件。研究認為,這是一顆直徑為20米的小行星闖入地球大氣,在距離地面約30000米高空爆炸,釋放出的能量為40~50萬噸TNT當量(相當于大約30顆廣島原子彈),間接造成1400多人受傷。由于發(fā)生在白天,亮如太陽的壯觀火流星被大量的行車記錄儀拍下。

車里雅賓斯克隕落事件實拍 | 圖源網(wǎng)絡(luò)

這些事情告訴我們,對小行星撞擊地球的擔憂并非杞人憂天。如何防御小行星撞擊現(xiàn)在已經(jīng)成為全球性的共同議題。

面對小行星威脅,無外乎以下幾種方法:

炸——使用大量的炸藥、導(dǎo)彈將小行星炸碎。

撞——通過主動撞擊,就像打桌球一樣使其偏離軌道,消除對地球的威脅。

藏——惹不起咱還躲不起么?如果對付不了飛馳而來的小行星,那么只能在撞擊到來前盡快進入掩體躲藏起來,當然前提是要有足夠的預(yù)警時間。

主動出擊總比等著挨撞強。如果我們發(fā)現(xiàn)某個小行星對地球構(gòu)成較大威脅,不妨嘗試提前干預(yù)——不等它撞我,我先將其撞出威脅范圍。

那么撞擊效果究竟如何呢?需要達到什么水平才足以引起這種變化呢?美國航空航天局(NASA)的飛鏢項目(DART)就是這方面的開路先鋒。

DART任務(wù)徽章 | NASA/Johns Hopkins APL

DART,全稱為Double Asteroid Redirection Test,可直譯為“’雙小行星撞擊轉(zhuǎn)向試驗”。

英文單詞 dart 有“飛鏢”的意思,這項任務(wù)的標識也使用了飛鏢形態(tài),象征意義不言而喻,希望探測器能像一支飛鏢那樣正中目標。

有趣的是,因為DART的發(fā)音,國內(nèi)愛好者也親切地稱之為“打他”,諧音梗玩得也是很溜啊!

“飛鏢”的目標

先來看看明天就要撞小行星的這枚“飛鏢”。

DART探測器,與封裝它的火箭整流罩相比,小到不成比例 | NASA/Johns Hopkins APL/Ed Whitman

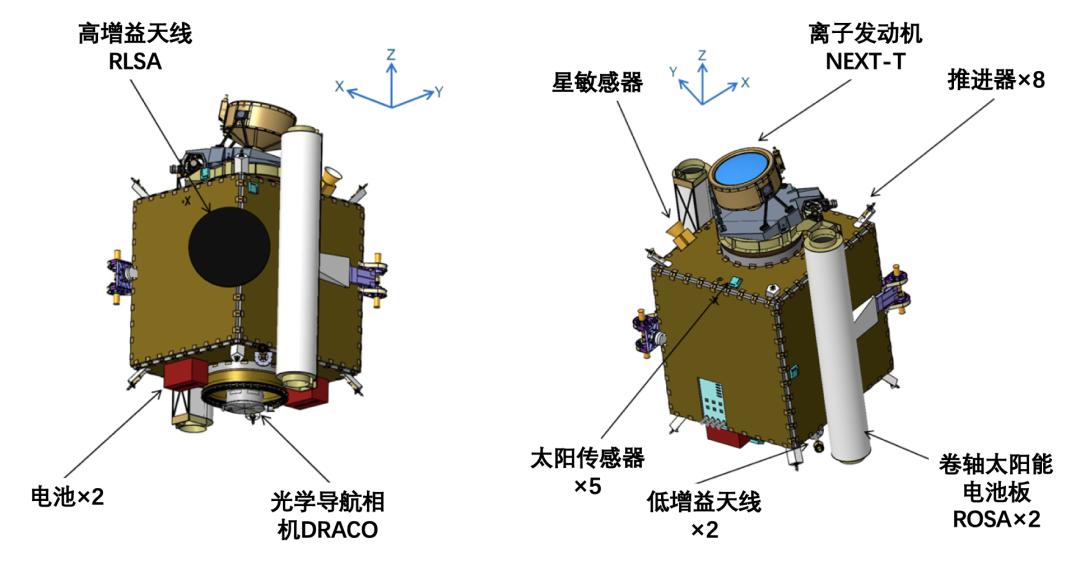

DART探測器,長寬高:1.8 × 1.9 × 2.6 米,質(zhì)量:610 千克。除了若干個用來確定方向和姿態(tài)的太陽傳感器、一個導(dǎo)航用的星敏感器和一個20厘米口徑攝像機以外,沒有攜帶任何科學載荷,是個不折不扣的低成本衛(wèi)星。

因為,它的使命確定了它就是“炮灰”。

當然它也不僅僅是“炮灰”,新型的離子發(fā)動機、卷軸太陽能電池板、小型高轉(zhuǎn)換率電池在它身上都進行了實際應(yīng)用試驗。關(guān)于這些新技術(shù),在《》一文中有過具體介紹。

DART探測器的各種儀器位置 | NASA/Johns Hopkins APL

再來看看這枚“飛鏢”要撞擊的標靶。

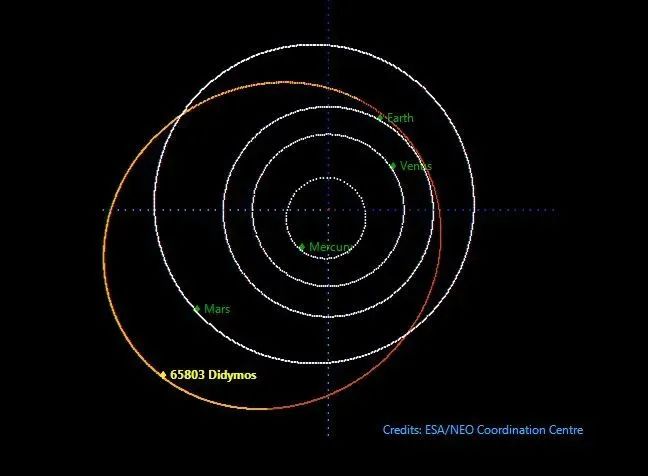

雙小行星系統(tǒng)“狄迪莫斯”Didymos,小行星永久編號為65803號。距離太陽1.0~2.3天文單位,公轉(zhuǎn)周期約770天,偏心率0.38,與黃道的夾角僅3°,比月球還小。

這樣一個典型的“阿波羅型”近地小行星,符合潛在威脅小行星(PHA)的定義,但未來幾百年內(nèi)都不太可能撞擊地球。

它下一次接近地球是2123年11月,最近距離約為590萬千米。

7月27日,DART上的導(dǎo)航相機拍到了小行星狄迪莫斯的身影 | JPL DART Navigation Team

2003年,人們發(fā)現(xiàn)原來它還有一顆屬于自己的衛(wèi)星。在那之后,這顆小行星才得到了正式的命名,即“狄迪莫斯”Didymos,希臘語中“雙胞胎”的意思。而它的衛(wèi)星,也同時被命名為“狄默爾弗斯”Dimorphos,希臘語中“兩種形態(tài)”的意思。

它的中文名字也很有意思。既然是孿生星,那么大的就叫“孿大星”,小的就叫“孿小星”好了。

65803號小行星環(huán)繞太陽的公轉(zhuǎn)軌道 | ESA/NEO Coordination Centre

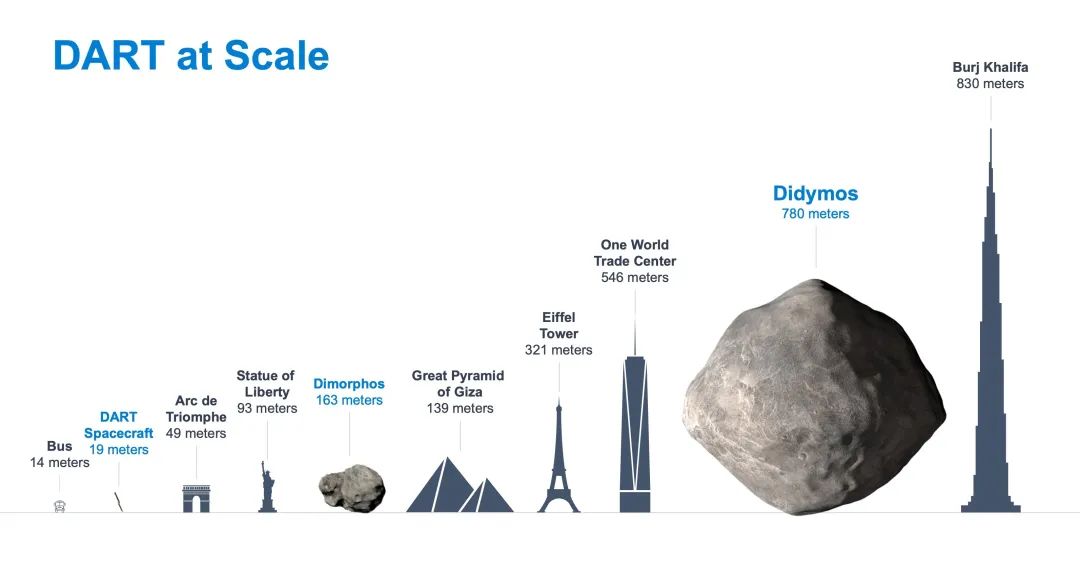

孿大星直徑780米,孿小星直徑170米。DART 的目標很明確,就是對孿小星進行撞擊,并觀察撞擊效果。

對比一下目標小行星的大小,從左往右依次是:巴士,DART探測器,凱旋門,自由女神像,孿小星,吉薩大金字塔,艾菲爾鐵塔,世貿(mào)一號樓,孿大星,哈利法塔 | NASA/Johns Hopkins APL

倒不是因為“柿子撿軟的捏”,而是孿小星太合適作為這項任務(wù)的標靶了。原因有四:

孿小星質(zhì)量非常小,按我們現(xiàn)有的技術(shù),如果對它進行撞擊,有可能產(chǎn)生“可觀測”的公轉(zhuǎn)周期的變化;

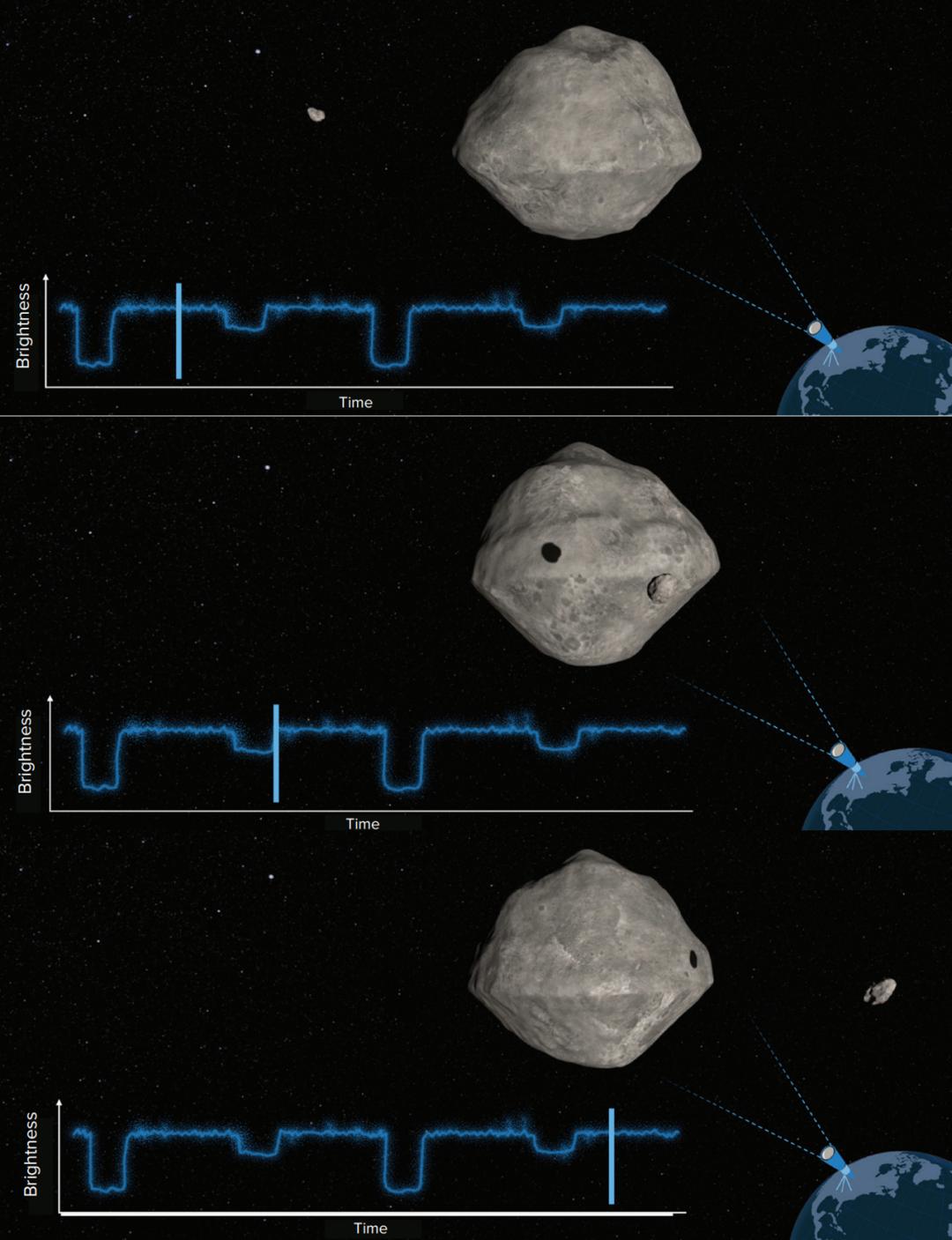

孿小星繞孿大星公轉(zhuǎn)的軌道面與黃道面接近,從地球上看,它們構(gòu)成了“食雙星”。換句話說,孿小星繞孿大星旋轉(zhuǎn)的過程中,該雙小行星系統(tǒng)的亮度會出現(xiàn)規(guī)律性的變化,有利于測定其軌道周期;

實施撞擊時,它們距離地球約1100萬千米,足以讓地面望遠鏡和哈勃太空望遠鏡進行觀測,對撞擊后的效果作出評估;

它們不會對地球造成威脅,不必擔心撞擊之后我們會反受其害。

通過雙小行星互掩/凌產(chǎn)生的光變曲線,地面望遠鏡可以精確測定雙小行星的公轉(zhuǎn)周期 | NASA/Johns Hopkins APL

根據(jù)計劃,明天凌晨3時左右,DART將進入全自動模式,通過導(dǎo)航相機尋找目標并進行定位。撞擊前20分鐘“精準鎖定”。功率為3.5千瓦的離子發(fā)動機開足馬力后最終把DART加速到 6.6 千米/秒左右。撞擊前2分半引擎熄火。

7時14分,DART將迎面撞擊孿小星。根據(jù)模擬,這樣的撞擊不僅會在孿小星表面留下一個坑,更會令其公轉(zhuǎn)速度減小約0.4 毫米/秒。

可別嫌它小,放大到整條公轉(zhuǎn)軌道上,撞擊將使得孿小星繞孿大星公轉(zhuǎn)的周期發(fā)生6~10分鐘的變化。這個變化,使用地面大型望遠鏡是能測出來的。

撞擊效果模擬 | ESA

據(jù)悉,在接近孿小星的最后階段,直到撞擊發(fā)生,DART都會源源不斷地傳回照片和無線電信號,畫面將每秒刷新一幀。

最后一張圖片采集自撞擊前約2秒鐘,但由于圖像的解析需要一定的時間,因此我們將先看到無線電信號消失,過幾秒鐘才會失去圖像。

DART導(dǎo)航相機撞擊前拍攝畫面模擬 | NASA

除此之外,DART還帶了一位御用攝像師,一顆六單元的立方星LICIACube,專門負責在撞擊前后有限時間內(nèi)采集圖像,并直接將數(shù)據(jù)傳回地球。尤其是在撞擊后約2分45秒,它將飛越孿小星,嘗試捕獲新的撞擊坑圖像,確認撞擊并觀察撞擊所形成的羽流。不過研究團隊可能需要幾天的時間來處理觀測數(shù)據(jù)。

DART分離立方星LICIACube的模擬圖 | NASA/Johns Hopkins APL

9月21日,LICIACube測試相機時拍攝的地球影像 | ASI/NASA

作為人類首次行星防御演習,這一撞效果究竟會如何呢?別急,全球各地天文研究機構(gòu)都會把望遠鏡對準夜空中那個小亮點。

NASA會投入哈勃空間望遠鏡(HST)、詹姆斯·韋布空間望遠鏡(JWST),和正在執(zhí)行木星特洛伊天體探測任務(wù)的露西號(Lucy)等“空中力量”,在第一時間進行觀測,真可謂陣容豪華。

與此同時,地面上,分布在美國、智利、阿根廷、澳大利亞、新西蘭、以色列、肯尼亞、南非、納米比亞等地,甚至南極大陸上的各型光學望遠鏡和射電望遠鏡,從現(xiàn)在起到2023年都將持續(xù)對狄迪莫斯雙小行星系統(tǒng)進行觀測。

將對狄迪莫斯雙小行星系統(tǒng)進行后續(xù)觀測的望遠鏡分布 | NASA/JPL

在我們國內(nèi),還有一批業(yè)余天文學家和天文愛好者眾籌申請了一臺位于南美洲的大口徑望遠鏡的觀測時間,進行拍攝和研究。

毫無疑問,這又是一場天文學界的全球盛宴!

撞擊小天體并非首次

“飛鏢”DART并不是第一個撞擊太陽系小天體的人造航天器。此前已有過兩位“先驅(qū)”,分別是深度撞擊號(Deep Impact)和隼鳥2號(Hayabusa 2)。

深空撞擊號任務(wù)徽章 | NASA/JPL-Caltech/UMD

深度撞擊號是NASA于2005年1月發(fā)射的探測器,考察對象是坦普爾1號彗星(9P/Tempel 1)。同年7月4日,它釋放出一個重約372千克的撞擊器,成功與彗核相撞。

撞擊釋放的能量相當于5噸黃色炸藥,在彗星表面形成一個直徑約150米、深達30米的撞擊坑。撞擊時,彗星亮度高出正常5倍。

主探測器在距離坦普爾1號彗星約500千米處飛越,通過高分辨相機(HRI)、中分辨相機(MRI)和撞擊定位傳感器(ITS)等載荷收集了一系列數(shù)據(jù),并在之后的幾天里傳回了地球。

深度撞擊號撞擊彗星的高分辨動態(tài)實拍影像 | NASA/JPL

“深度撞擊”的結(jié)果多少有些出人預(yù)料。觀測數(shù)據(jù)表明,撞擊產(chǎn)生的水冰和灰塵高出預(yù)期,支持松散多孔的彗星結(jié)構(gòu)模型。彗星物質(zhì)也比預(yù)想的細,更像滑石粉,而不是沙子。

天文學家根據(jù)彗星內(nèi)部的化學性質(zhì)推測,坦普爾1號彗星可能誕生于天王星或海王星附近。這些信息對了解彗星形成和演化機制,對優(yōu)化太陽系的演化模型有著重要意義。

隼鳥2號任務(wù)徽章 | JAXA

隼鳥2號則是日本航天局(JAXA)的小行星采樣返回探測器,于2014年12月3日從日本鹿兒島縣種子島宇宙中心起飛,2018年6月27日抵達162173號小行星“龍宮”(Ryugu)。

2019年,隼鳥2號在“龍宮”表面進行了2次采樣工作。2月22日的第一次采樣,順利采集到了小行星表面的樣本(詳見:)。而接下來的第二次采樣,希望能夠采集到表面以下更為原始的小行星物質(zhì)。

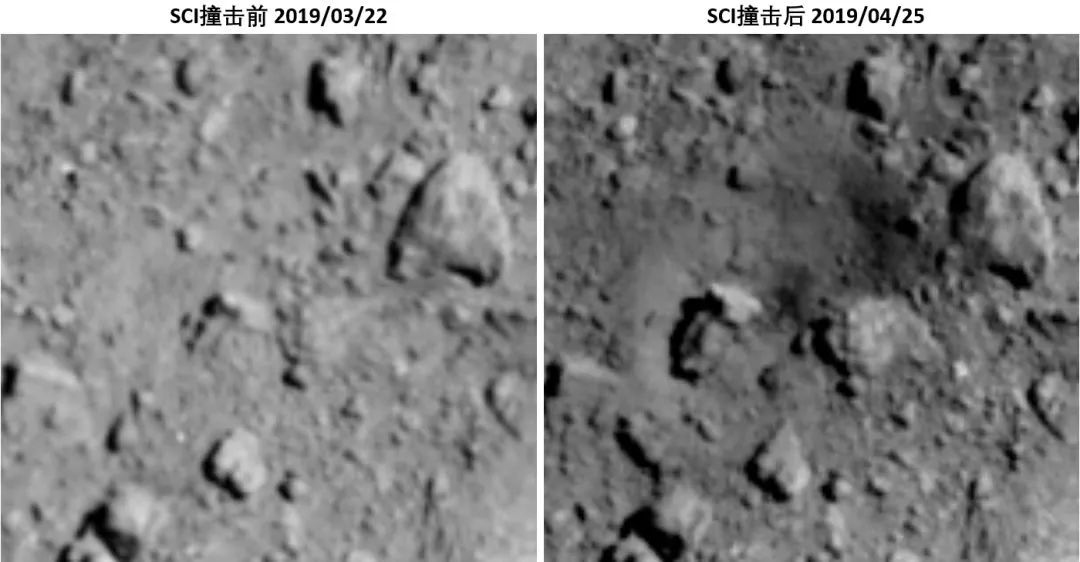

于是,2019年4月5日,隼鳥2號以300米/秒的速度,向小行星“龍宮”的表面投射出一枚重達14千克的撞擊器(SCI)。一時間,大量碎屑飛濺而出,在表面留下直徑10米左右的彈坑。

隼鳥2號釋放撞擊器撞擊小行星龍宮的實拍畫面 | JAXA

隱藏在表面之下的小行星原始物質(zhì),也因此暴露了出來。

此次撞擊形成了一個10米左右的彈坑,顏色更深的小行星原始物質(zhì)暴露了出來 | JAXA

2019年7月11日,在這個新撞出來的彈坑內(nèi),隼鳥2號完成了第二次采樣(詳見:)。

最終,隼鳥2號從小行星“龍宮”上共計帶回5.4克樣品。

今年5月,日本研究人員宣布,在龍宮小行星的樣品中發(fā)現(xiàn)了超過20種氨基酸,這是首次在太陽系小行星上,也就是太空自然環(huán)境中發(fā)現(xiàn)氨基酸,對破解生命起源提供了一條重要線索(詳見:《小行星采樣帶回地外“生命之源”?離外星人入侵還有多遠?》)。

明天清晨,不“撞”不散 | NASA/Johns Hopkins APL

而DART明天對孿小星的“主動出擊”,算是人類對太陽系小天體的第3次撞擊了。但相比前兩次的“小打小鬧”,明天DART的這一撞目標直指小行星防御,也是真正意義上人類首次有意嘗試改變一個自然天體的運行狀態(tài)。

你說這事兒夠不夠大?總結(jié)起來就是:極富挑戰(zhàn)、極具意義。小行星防御任重道遠,但我們?nèi)祟愐呀?jīng)開始實際行動了!

至于明天這一撞效果到底如何…… 別急,果殼會持續(xù)跟蹤后續(xù)進展,敬請關(guān)注。

作者:水兄

編輯:Steed

題圖:NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben

一個AI

切,還不是專門挑了個小不點來撞……

本文來自果殼,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載.

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司