- +1

愛耳日|新生兒聽力篩查“未通過”,該怎么辦?

2018年3月3日是第19次全國“愛耳日”,今年的活動主題是“聽見未來,從預防開始”。2006年全國殘疾人抽樣調查結果顯示,我國聽力殘疾者有2780萬人,占殘疾人總數的33.51%,其中7歲以下的聾兒達80多萬,每年新增聾兒3萬余名。

十多年過去了,“耳聾”“聽力篩查”等越來越受到社會和家庭的關注,大多數新生兒能夠進行聽力普遍篩查(universal newborn hearing screening,簡稱UNHS),但是很多家長在拿到一份聽力篩查“未通過”的報告之后卻無所適從,到底下一步應該怎么辦?

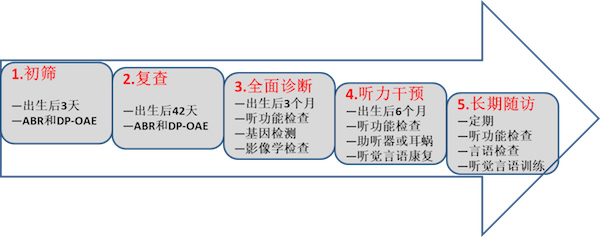

首先,充分了解聽力篩查的“五步走”原則。聽力篩查分為五個階段,即初篩(出生后3天)、復查(出生后42天)、全面診斷評估(出生后3個月)、聽力干預(出生后6個月)和長期隨訪。詳見下圖:

第三,全面診斷評估階段耳鼻喉科醫生的個體化“專業指導”原則。對于沒有通過初篩和復查的嬰幼兒,需要進行一系列聽力評估,包括耳鏡檢查、耳聲發射、聲導抗、腦干聽覺誘發電位(ABR)、多頻穩態檢查(ASSR)、行為測聽及早期語前聽能評估等相關檢查,另外,部分嬰幼兒還需要進行基因診斷和影像學檢查,比如常見的大前庭導水管綜合癥、先天性內耳畸形等。通過上述檢查,能夠明確聽力受損的類型、嚴重程度和病因等,從而確定下一步治療方案。

第四,聲音刺激和康復訓練的“早期”原則。“十聾九啞”,聾啞癥多是因聾而啞,他們的語言系統沒有問題,但因為他們從小生活在一個無聲的世界,進而喪失辨別聲音和學習說話的能力。因此,在發現嬰幼兒聽力受損后,根據病情盡早開始干預治療是重中之重。

目前,歐洲和美國已普遍將6個月內佩戴助聽器、12個月植入人工耳蝸作為聽障兒童早期干預的標準。有研究表明,即使是聽力損失的兒童,早期聽力干預輔以語言訓練,其語言、智力有望達到正常兒童水平。

最后,強調隨訪的重要性,尤其是有致聾危險因素但篩查通過或診斷聽力正常的嬰幼兒。聽力障礙高危因素包括早產(小于26周),或出生體重低于1500克;高膽紅素血癥;耳聾家族史;顱面部畸形;孕母宮內感染病史;孕期母親耳毒性藥物史;缺氧窒息史;機械通氣史(5天以上);細菌性腦膜炎等。一般建議隨訪到3歲,隨訪的內容包括聽力學檢查、言語、認知、運動和社會情感評估等。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司