- +1

當(dāng)高校老師成為網(wǎng)紅“UP主”

原創(chuàng) 人大新聞系 RUC新聞坊

2001年,麻省理工學(xué)院創(chuàng)立“MIT OpenCourseWare”(開放課件項(xiàng)目),向全世界免費(fèi)開放數(shù)千門麻省理工課程,并允許下載和分享[1],是國(guó)內(nèi)外最早的網(wǎng)絡(luò)公開課實(shí)踐之一。二十年來(lái),edX、Coursera、中國(guó)大學(xué)MOOC等更多公開課平臺(tái)走入互聯(lián)網(wǎng),慷慨、平等地為人們輸送優(yōu)質(zhì)知識(shí)。

如果說(shuō)這類專門的公開課平臺(tái)像是由專人搭建的知識(shí)陳列館,那么互聯(lián)網(wǎng)社交媒體,便像包羅了一個(gè)個(gè)知識(shí)鋪?zhàn)拥臒狒[集市。在其中,由于每個(gè)人都有獨(dú)立的賬號(hào)和主頁(yè),“授業(yè)者”的身份變得與知識(shí)一樣醒目;同時(shí),社交屬性又使得知識(shí)與活躍的反饋互動(dòng)相遇在公共空間中,高校的圍墻被推倒后,人們不僅看見(jiàn)了知識(shí),還看見(jiàn)了講述知識(shí)的老師。

當(dāng)下,已有超5000名老師入駐bilibili視頻彈幕網(wǎng)站(以下簡(jiǎn)稱“B站”)[2],而羅翔、戴建業(yè)在大眾范圍的高知名度,讓我們關(guān)注到高校教師這一群體在其中的重要力量。

在B站官方于9月9日發(fā)布的“寶藏老師”清單中,有160位正在或曾經(jīng)于高校任教的老師UP主。我們梳理了他們的信息和他們?cè)谏缃幻襟w上的活動(dòng),并采訪了其中8位老師,想要了解他們?yōu)楹巫呷肷缃黄脚_(tái),他們的教學(xué)與日常生活如何與“UP主”身份互動(dòng),以及他們從這一流行社會(huì)文化中感受到了什么、獲得了什么。

當(dāng)彈幕、一鍵三連、網(wǎng)絡(luò)用語(yǔ)等流行文化涌入嚴(yán)肅知識(shí)的領(lǐng)域,當(dāng)人生經(jīng)驗(yàn)豐富的師長(zhǎng)面對(duì)復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)言論,當(dāng)“以項(xiàng)目科研為職業(yè)生命”的高校學(xué)者在互聯(lián)網(wǎng)上體驗(yàn)到最原始的教書育人的快樂(lè),他們的經(jīng)驗(yàn)和反思使“網(wǎng)紅老師”的標(biāo)簽變得立體豐滿起來(lái)。

“同學(xué)們好,我來(lái)B站了”:

高校教師的跨次元之旅

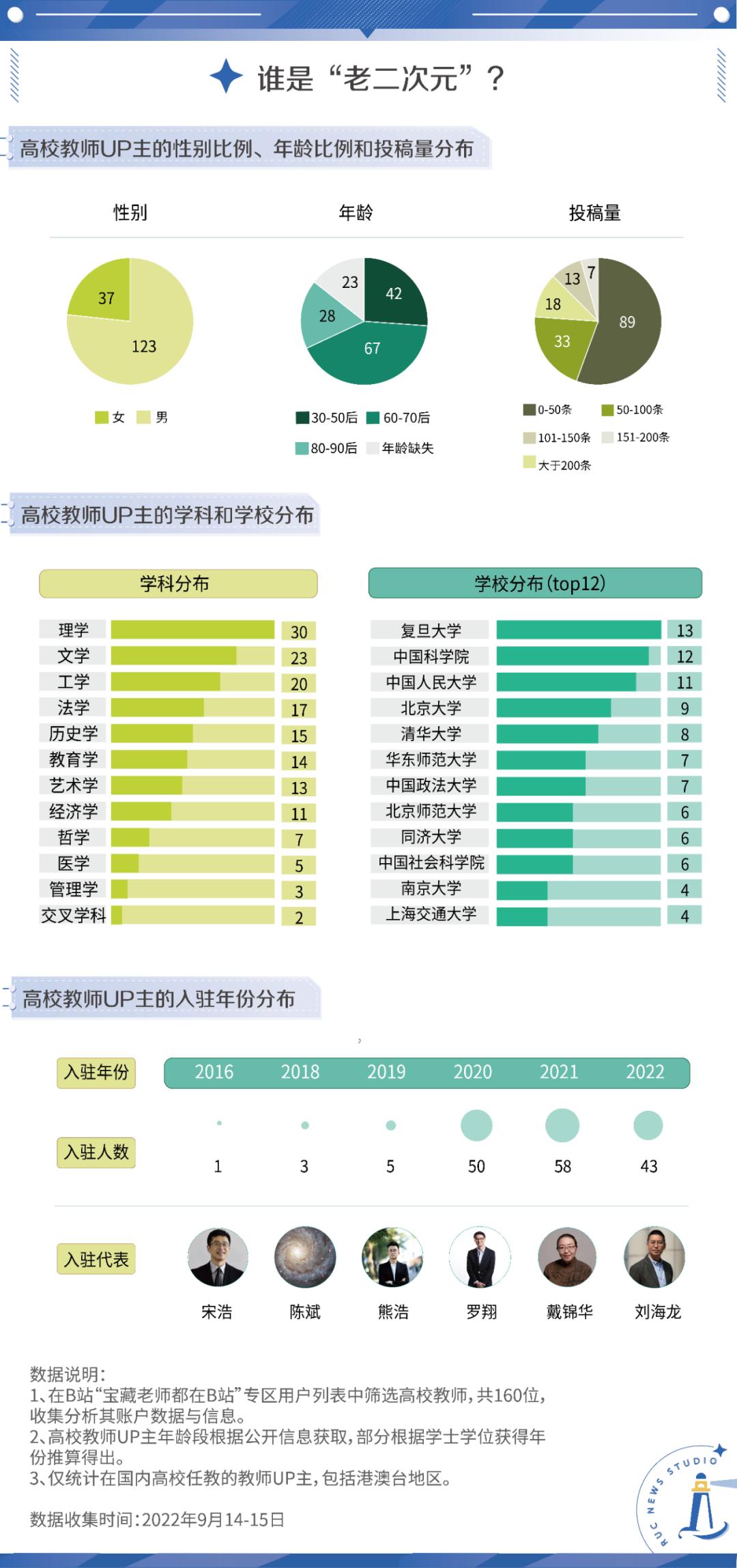

根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì),160位高校教師UP主的年齡大多集中在40-60歲。面對(duì)B站這樣一個(gè)用戶平均年齡為22.8歲的平臺(tái)[3],他們往往得到了身邊年輕一代的支持——清華大學(xué)的靳衛(wèi)萍老師在決定開設(shè)賬號(hào)前征詢了“班上00后學(xué)生”的意見(jiàn),西安電子科技大學(xué)的楊威老師也表示,是兒子告訴他“B站是大學(xué)生比較喜歡的學(xué)習(xí)和娛樂(lè)的平臺(tái)”。

有趣的是,在B站,出生于80、90年代相對(duì)年輕的老師并不是高校教師UP主中的主力軍,僅占總數(shù)的17%,其中,90后只有來(lái)自陜西師范大學(xué)的陳森。相比之下,60歲以上的老師以更活躍的姿態(tài)降落在B站同學(xué)們面前,數(shù)量占1/4以上。他們用足夠的知識(shí)積淀、親和的交流方式填平了年齡的溝壑,如戴建業(yè)在UP主簡(jiǎn)介中寫的那樣:“大家不要叫我老爺爺,我在B站也想變年輕。”

從投稿量上看,清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授韓秀云的賬號(hào)“韓秀云講經(jīng)濟(jì)”自2020年10月入駐起便保持著日更,近兩年間已發(fā)布705篇視頻投稿(截至發(fā)稿日已發(fā)布705篇視頻投稿),成為老師UP主中名副其實(shí)的“肝帝”。

然而事實(shí)上,大多老師主頁(yè)的視頻數(shù)不到50條,甚至可以發(fā)現(xiàn)僅有兩條投稿的“長(zhǎng)草”博主:來(lái)自天津工業(yè)大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)科學(xué)院的教授樊順厚,在發(fā)布入駐視頻的第二天瀟灑上傳了320講《高等數(shù)學(xué)》全集,并在標(biāo)題中贈(zèng)送同學(xué)們一句“建議收藏”,此后便不再更新視頻——當(dāng)然,這已經(jīng)足夠了。

我們按照教育部劃分的14個(gè)學(xué)科門類[4]對(duì)老師們的專業(yè)進(jìn)行整理,發(fā)現(xiàn)理、文、工三個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的老師數(shù)量占據(jù)了前三甲。理學(xué)中的物理、地質(zhì)學(xué)、生物學(xué)等專業(yè)包含大量適宜科普的硬核知識(shí),影視文學(xué)、詩(shī)詞歌賦的疆域?yàn)槿藗儙?lái)軟性審美體驗(yàn),而屬于工學(xué)的計(jì)算機(jī)技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)專業(yè)擁有大量實(shí)用的技能知識(shí),同樣受到同學(xué)們的歡迎。

2020年1月1日凌晨,B站用一場(chǎng)跨年晚會(huì)開啟了轟轟烈烈的出圈之路,而老師們的入駐時(shí)間與此背景形成了呼應(yīng)。那一年,入駐B站的老師多達(dá)50位,一掃2017-2019年間總共9位老師的冷清氛圍。這其中包含大眾熟知的羅翔、梁永安、沈奕斐,帶給B站學(xué)子們?nèi)盒氰驳?020年。一年后,該數(shù)字仍有增長(zhǎng),B站在萬(wàn)眾期待下迎來(lái)了汪品先院士、戴錦華;今年,中國(guó)人民大學(xué)新聞學(xué)院教師劉海龍、董晨宇加入U(xiǎn)P主隊(duì)伍,對(duì)于新傳學(xué)子來(lái)說(shuō)尤為驚喜。

以高校知名度、學(xué)術(shù)聲譽(yù)為基石,高密度的知識(shí)輸出為磚瓦,相比沒(méi)有特定身份的UP主,高校教師很容易吸引到更多關(guān)注者。中國(guó)科技大學(xué)自動(dòng)化系的鄭烇老師表示:“高校教師經(jīng)過(guò)多年的課堂演練,專業(yè)知識(shí)體系相對(duì)完整,表達(dá)方式嚴(yán)謹(jǐn)流暢,課堂掌控能力比較強(qiáng),這確實(shí)是有點(diǎn)優(yōu)勢(shì)。”

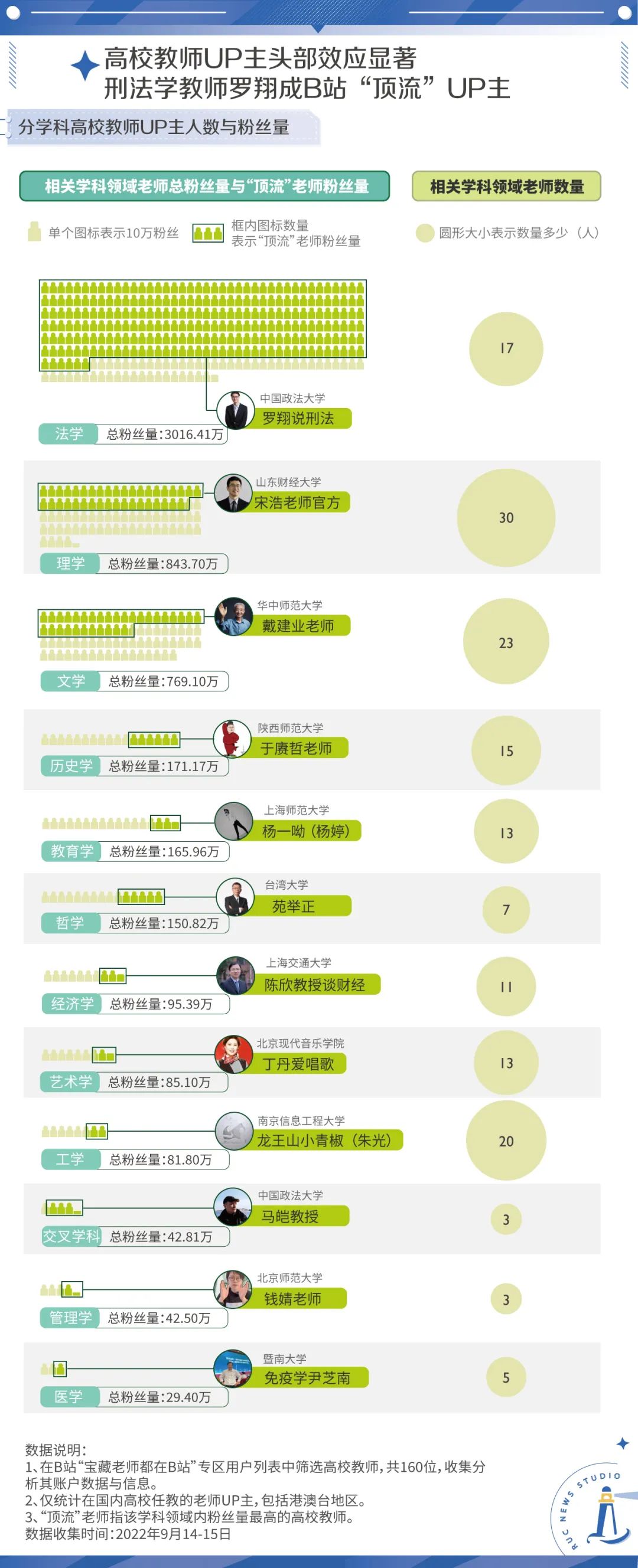

通過(guò)梳理老師們的粉絲數(shù)可以看出,各學(xué)科領(lǐng)域均有著明顯的頭部效應(yīng),每類學(xué)科中粉絲最多的老師往往是該學(xué)科總粉絲數(shù)的最主要組成。法學(xué)以3016.41萬(wàn)的總粉絲數(shù)高居14個(gè)學(xué)科門類榜首,其中羅翔一人組成80%的部分;宋浩與戴建業(yè)作為理學(xué)與文學(xué)的頂流,也為各自的學(xué)科領(lǐng)域貢獻(xiàn)了接近一半粉絲數(shù)量。

值得一提的是,除了理學(xué),總粉絲排名靠前的學(xué)科多是傳統(tǒng)認(rèn)知領(lǐng)域中的“文科”。文學(xué)的感性熏陶、歷史的現(xiàn)實(shí)關(guān)照、教育學(xué)(其中全部為心理學(xué)專業(yè)的老師)的剖析洞察、哲學(xué)的啟發(fā)指導(dǎo),都吸引著B站同學(xué)們按下關(guān)注鍵,進(jìn)入那些由老師們?cè)诩姺钡幕ヂ?lián)網(wǎng)中,用知識(shí)開辟的透明、包容而安寧的空間。

在這個(gè)空間里,不僅觀者體會(huì)到了汲取知識(shí)的樂(lè)趣,授者同樣會(huì)從過(guò)程中獲得積極感受。河海大學(xué)計(jì)算機(jī)系童晶老師告訴我們:“校內(nèi)教學(xué)一年可能就100個(gè)學(xué)生,但在網(wǎng)上,我的回答有將近1000萬(wàn)次的瀏覽量,各種評(píng)價(jià)和點(diǎn)贊會(huì)及時(shí)給創(chuàng)作者反饋,我覺(jué)得還是挺有成就感的。”

“頂流”老師,憑何出圈?

在被戲稱為“嗶哩嗶哩大學(xué)”的B站,老師們的受歡迎度遵循著二八法則——20%的人占據(jù)80%的流量。這些“頂流”老師作為B站知識(shí)區(qū)的門面,常常活躍在B站首頁(yè)和全站排行榜中。

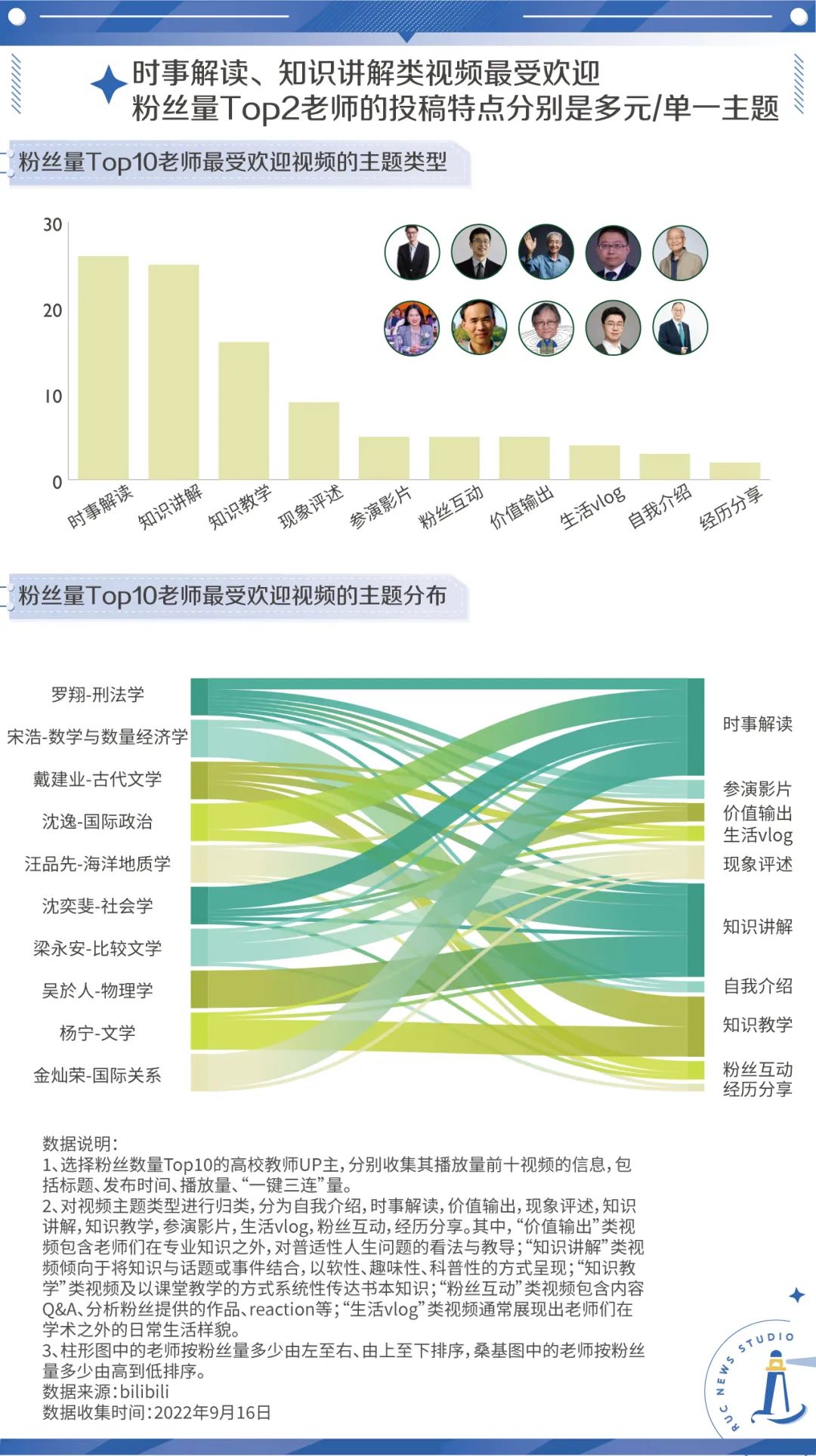

我們選取了粉絲數(shù)量Top10的老師,分別收集其播放量前十視頻的信息,對(duì)視頻主題進(jìn)行歸類。其中,緊跟熱點(diǎn)的時(shí)事解讀、趣味科普的知識(shí)講解和傳統(tǒng)課堂的知識(shí)教學(xué)類視頻是這十位老師最為出圈的視頻類型。

具體來(lái)看,不同老師的熱門視頻類型有所差異。羅翔的高播放量視頻除了時(shí)事解讀外,還包含他的參演影片、生活vlog、自我介紹等多元主題。人們對(duì)羅翔視頻的期待和關(guān)注,已經(jīng)超越了單純的知識(shí)分享,一條初嘗螺螄粉的視頻也因羅翔的粉絲自稱“羅師粉”而播放量超千萬(wàn)。

相比之下,粉絲數(shù)量位居第二、來(lái)自山東財(cái)經(jīng)大學(xué)的數(shù)學(xué)老師宋浩,則是將知識(shí)教學(xué)類視頻的能量發(fā)揮到了極致,播放量前10的投稿中,有8條熱門視頻都和數(shù)學(xué)專業(yè)知識(shí)相關(guān)。

在B站,能和羅翔一較高下的UP主除了老番茄,或許只有這個(gè)“能在段子里穿插高數(shù)、會(huì)在講臺(tái)前跳抖肩舞”的男人了。

由高校教師上傳的破千萬(wàn)播放量視頻中,宋浩的《高等數(shù)學(xué)》《線性代數(shù)》和《概率論》霸榜Top3。

和典型的知識(shí)區(qū)UP主不同,宋浩的高數(shù)視頻并非為B站專門制作,僅僅是大學(xué)課堂里的授課實(shí)錄,以手寫板書的原始形式講解硬核的數(shù)學(xué)專業(yè)知識(shí)。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),知識(shí)區(qū)視頻成為爆款的路徑可以分為兩類,一是趕上當(dāng)下的新聞熱點(diǎn),二是年年都能成為熱點(diǎn)。高等數(shù)學(xué)無(wú)疑是后者。

宋浩曾對(duì)媒體表示,“像9、10月份這段時(shí)間,(《高等數(shù)學(xué)》系列視頻)每天視頻播放量能達(dá)到30萬(wàn)次。如果到了期末考試階段,三門課的全站視頻播放排行都能進(jìn)前20。”[5]

近兩年來(lái),頂流UP主的出圈帶動(dòng)了越來(lái)越多的高校教師參與線上知識(shí)分享。不同于線下授課的主題限制,短視頻平臺(tái)的開放性和受眾的多元性為老師們提供了更廣闊的展示空間。

除了播放量最高、也最容易被“扔進(jìn)收藏夾吃灰”的知識(shí)教學(xué)類視頻,觀眾們也愛(ài)看和自己的生活相關(guān)、具有趣味科普性、觀點(diǎn)輸出更密集的內(nèi)容。

上海大學(xué)理學(xué)院數(shù)學(xué)系教師王玉超向RUC新聞坊表示,自己最開始在B站投稿的視頻內(nèi)容是游戲錄屏,現(xiàn)在主要上傳數(shù)學(xué)知識(shí)的視頻,但偶爾也會(huì)更新一些生活日常以及游戲相關(guān)的內(nèi)容。

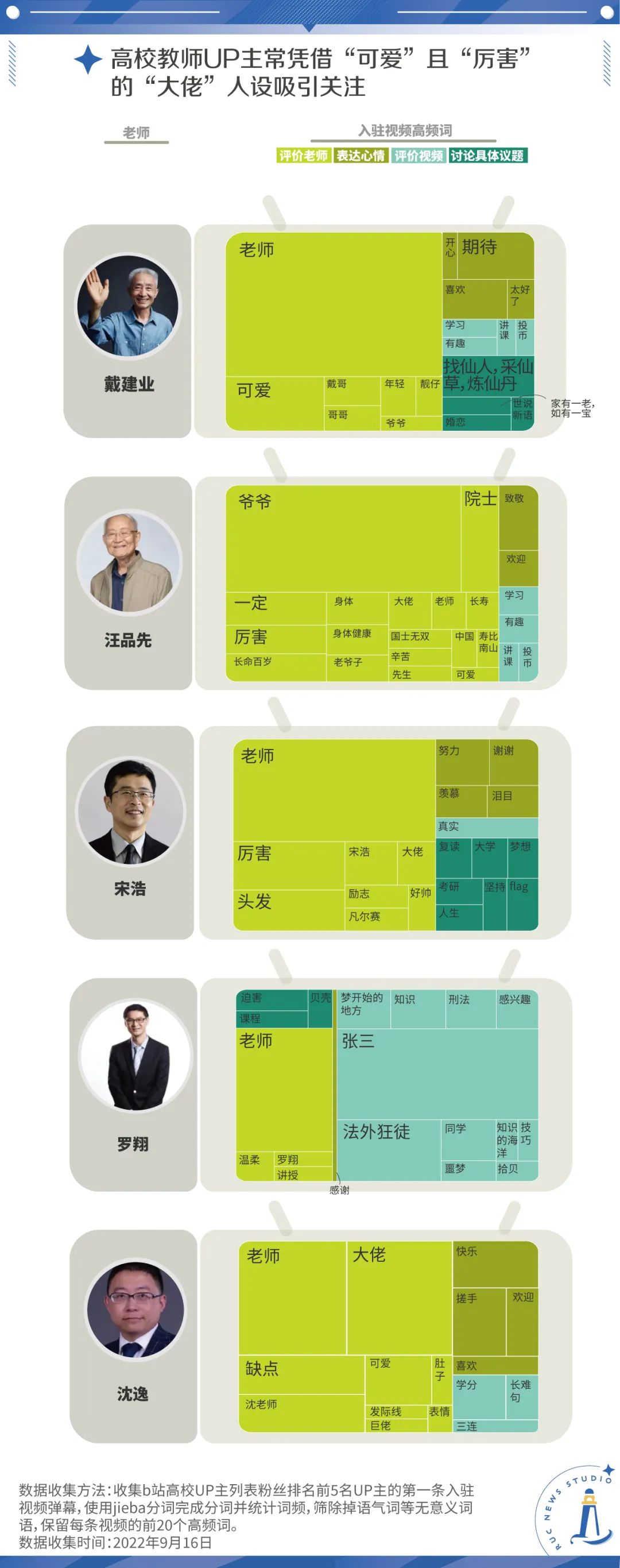

從三尺講臺(tái)走向方寸屏幕,高校教師們既維持了權(quán)威、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶I(yè)形象,又在多元的視頻內(nèi)容中呈現(xiàn)出了接地氣的可愛(ài)一面。正是這樣的“反差萌”,讓一群院士、教授和學(xué)者們吸粉無(wú)數(shù),成為可以被觀眾們調(diào)侃口音、身材和發(fā)際線的“頂流”UP主。

我們爬取了粉絲量排名前五的高校教師UP主入駐B站的第一條視頻彈幕,發(fā)現(xiàn)觀眾們討論最多的內(nèi)容是對(duì)老師本人的評(píng)價(jià)。

年至耄耋的汪品先院士一出場(chǎng),滿屏都是“國(guó)士無(wú)雙”“壽比南山”的敬意和祝福。

而當(dāng)戴建業(yè)在視頻里用一口“麻普”(麻城普通話)說(shuō)出“不要再叫我老爺爺了”,彈幕齊刷刷地飄過(guò)“好的,老爺爺”“好的,大哥”“好的,靚仔”。

從某種程度上說(shuō),老師們制作、發(fā)布視頻,其實(shí)只完成了作品的一半,是觀眾們實(shí)時(shí)的互動(dòng)、真誠(chéng)的提問(wèn)和不乏戲謔、玩梗的討論將一條條硬核的知識(shí)分享視頻打磨成可以“流傳三代,代代學(xué)習(xí)”的經(jīng)典。

高校教師成為網(wǎng)紅,

意味著什么?

自媒體時(shí)代,網(wǎng)紅是對(duì)視頻博主影響力的正面評(píng)價(jià),但對(duì)于高校教師來(lái)說(shuō),當(dāng)象牙塔里的知識(shí)分子走向民間田野,網(wǎng)紅的身份卻可能招致非議。

2020年2月,南京大學(xué)計(jì)算機(jī)系教師蔣炎巖入駐B站,投稿的內(nèi)容是嚴(yán)肅的操作系統(tǒng)和算法競(jìng)賽教學(xué),但從頭像到昵稱都消解了高校教師傳統(tǒng)的權(quán)威。

兩年半的時(shí)間里,蔣炎巖積累了5.1萬(wàn)名粉絲,開始有自己的“云學(xué)生”報(bào)考南京大學(xué)的研究生,但在他看來(lái),一線高校教師的責(zé)任在于科技前沿和國(guó)計(jì)民生,“在做這兩件事的時(shí)候,還是隱居幕后比較好,‘網(wǎng)紅’對(duì)高校教師來(lái)說(shuō)多多少少帶點(diǎn)不務(wù)正業(yè)的貶義。”

“在今天的評(píng)價(jià)體系下,項(xiàng)目和科研才是高校教師的職業(yè)生命,也是我日常工作最主要的部分——對(duì)同行來(lái)說(shuō),大家更關(guān)注的是你做出了什么樣的研究成果。”蔣炎巖說(shuō)。

南京大學(xué)計(jì)算機(jī)系教師蔣炎巖的B站賬號(hào)

在粉絲數(shù)兩極分化的B站知識(shí)區(qū),“成為一名網(wǎng)紅”對(duì)于不同粉絲基數(shù)的高校教師而言有著截然不同的含義。

和蔣炎巖一樣,大多數(shù)高校教師UP主的粉絲數(shù)量都在10萬(wàn)以內(nèi),如果沒(méi)有合作的運(yùn)營(yíng)與制作團(tuán)隊(duì),成為網(wǎng)紅老師意味著高成本的付出、知識(shí)產(chǎn)權(quán)無(wú)法得到完整的保護(hù)。

在華中科技大學(xué)數(shù)學(xué)系副教授李開丁看來(lái),做UP主不是搞副業(yè),而是做公益,“目前已經(jīng)投入了兩三萬(wàn)元的經(jīng)費(fèi),沒(méi)有廣告或知識(shí)付費(fèi)的收益,B站的視頻激勵(lì)一年大約只有一千四百元。”

成為UP主以后,李開丁的生活“更忙、更累”了。“B站上考研的同學(xué)比較多,問(wèn)問(wèn)題的學(xué)生太多,全部回答沒(méi)有時(shí)間,但是不回答心里又會(huì)不安。我以前一般是11點(diǎn)半睡覺(jué),現(xiàn)在經(jīng)常需要晚上12點(diǎn)或者12點(diǎn)以后給學(xué)生們回復(fù),我當(dāng)老師有點(diǎn)付出精神,總是想把它做好。”

認(rèn)可自媒體帶來(lái)知識(shí)開放共享的同時(shí),李開丁也對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)缺乏保護(hù)表達(dá)了擔(dān)憂:“特別數(shù)學(xué)這一塊,比如說(shuō)你找到了好方法、好思路,在網(wǎng)上一公開,別人拿去講了,就變成別人的了。我現(xiàn)在心態(tài)比較開放,既然在平臺(tái)上公開了我自己的思路、方法,就表明我愿意跟大家分享,但這背后知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的問(wèn)題仍然是值得討論的。”

而對(duì)于粉絲數(shù)超百萬(wàn)的頭部UP主來(lái)說(shuō),成名也許來(lái)得更猝不及防,成名的煩惱也被互聯(lián)網(wǎng)放大了無(wú)數(shù)倍。

從羅翔、戴建業(yè)和沈奕斐三位“頂流”UP主的成名時(shí)間線來(lái)看,他們的成名路徑都是先由網(wǎng)友自發(fā)上傳課程視頻在平臺(tái)走紅,隨后受B站邀請(qǐng)入駐平臺(tái),繼而發(fā)售在線課程或頻繁參加各大綜藝典禮。

享受聚光燈的同時(shí),他們也無(wú)不陷入輿論的漩渦中。2020年9月,羅翔因遭遇網(wǎng)絡(luò)暴力,宣布暫時(shí)停更微博。

2021年,一篇《華師大教授戴建業(yè):我老婆一盒藥五萬(wàn)一,你跟我談文人風(fēng)骨?》的文章刷屏,文中稱戴建業(yè)在一次講座中被讀者質(zhì)疑到處走穴演講有失文人風(fēng)骨,他回應(yīng)掙錢是為妻子治病,引發(fā)網(wǎng)友對(duì)知識(shí)分子“撈金”與文人風(fēng)骨的爭(zhēng)議。然而,戴建業(yè)向新京報(bào)記者澄清,在講座上被質(zhì)疑一事純屬子虛烏有,至于文章中提到的“如果妻子沒(méi)了,我要這文人風(fēng)骨有什么用?”更是杜撰,他從未說(shuō)過(guò)[6]。

如何在網(wǎng)紅身份帶來(lái)的喧囂中保持教書育人的本心、警惕迎合大眾的知識(shí)生產(chǎn),既是對(duì)頂流老師的考驗(yàn),也是每一位高校教師UP主必須面對(duì)的問(wèn)題。

劉海龍?jiān)诮邮苤袊?guó)青年報(bào)采訪時(shí)表示,“一個(gè)學(xué)者走紅之后,可能免不了迎合大眾的喜好。在我看來(lái),‘網(wǎng)紅學(xué)者’只要能守住底線,不去嘩眾取寵、故意講一些錯(cuò)誤的內(nèi)容,不論水平高低,對(duì)一個(gè)學(xué)科都是有幫助的。”[7]

北京大學(xué)中文系教授戴錦華則認(rèn)為,“絕對(duì)不能夠因?yàn)槊浇樾问降母淖兌?jiǎn)化思想,絕對(duì)不能做迎合與取悅大眾的任何預(yù)設(shè)。知識(shí)并不崇高,但是知識(shí)是嚴(yán)肅的,思想更是嚴(yán)肅的,我們得認(rèn)真地去對(duì)待。”[8]

高校教師成為網(wǎng)紅,需要更多面向的自我披露、更深層次的自我審視和對(duì)未來(lái)知識(shí)傳播形式更前沿的探索,過(guò)程絕不輕松。但幾乎所有老師也都承認(rèn),成為“網(wǎng)紅老師”能夠幫助他們更好地傳播專業(yè)知識(shí)、收獲更多正面的評(píng)價(jià)和反饋,獲得精神上的滿足,而這或許是最大的意義。

“彈幕滿屏的‘謝謝老師’以及‘桃李滿天下’,會(huì)給我很強(qiáng)烈的職業(yè)成就感,畢竟作為一個(gè)老師,教書育人是最基本的職責(zé)。”南京信息工程大學(xué)副教授朱光說(shuō)。

參考資料

[1]MIT OpenCourseWare,https://ocw.mit.edu/about/

[2]嗶哩嗶哩彈幕網(wǎng),2022-09-09,B站教師節(jié)、中秋節(jié)特別企劃《送月亮的人》 | 一寸月光萬(wàn)里路,莫卷人生卷詩(shī)書,https://www.bilibili.com/video/BV1Bd4y1X7Ej/

[3]藍(lán)獅問(wèn)道,2022-06-15,B站廣告投放展示位形式,B站用戶年齡分布介紹,https://zhuanlan.zhihu.com/p/529129833

[4]學(xué)科門類有哪些(14類名單),2022-08-29,https://www.dxsbb.com/news/95126.html(數(shù)據(jù)來(lái)源:中華人民共和國(guó)教育部)

[5]燃次元,2021-11-10,抖音B站“爭(zhēng)搶”大學(xué)教授,[6]剝洋蔥people,2021-08-03,網(wǎng)紅教授戴建業(yè):被爭(zhēng)議的“文人風(fēng)骨”背后,[7]中國(guó)青年報(bào),2022-09-14,劉海龍:一味迎合受眾“賣課” 不能真正讓人學(xué)到東西,http://zqb.cyol.com/html/2022-09/14/nw.D110000zgqnb_20220914_1-08.htm

[8]GQ報(bào)道,2021-09-10,GQ Talk|對(duì)話戴錦華:時(shí)代的變化太劇烈,不存在人生導(dǎo)師的位置,數(shù)據(jù):惠一蘅 蔡靜遠(yuǎn) 黃思琪

采訪:劉奕婷 何京蔚

可視化:肖瀟 何京蔚 劉奕婷

文案:黃思琪 惠一蘅

美編:蔡靜遠(yuǎn)

頭圖素材來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

原標(biāo)題:《做完這篇稿子,我仿佛站到了知識(shí)高地》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問(wèn)http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司