- +1

中國學者最新論文提出恐龍滅絕新機制:多樣性持續性衰退導致

在地球上消失之前的200萬年里,恐龍的生物多樣性就持續衰退,最終導致滅絕?中國學者在對陜西山陽盆地、1000多件恐龍蛋和蛋殼化石及相關化石研究后,9月20日,在國際學術期刊《美國科學院院刊》(PNAS)上在線發表論文,提出恐龍滅絕新機制。

這是小行星撞擊地球假說、印度德干火山爆發等假說以外,解釋恐龍6600萬年前滅絕之謎的又一新理論。

恐龍自2.35億年前的晚三疊世出現以來,在地球上存活長達1.7億年之久,直到6600萬年前從地球上消失。科學家一直沒有停止找尋恐龍在地球上滅絕的原因。相關觀點包括地外因素,如小行星撞擊假說,也有地內因素,如印度德干火山爆發等,但都與重大地質事件相關聯。研究人員認為,目前發表的最新研究結果為人們認識恐龍的滅絕過程和機制提供了新的依據和視角。

該論文由來自中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、中國科學院地質與地球物理研究所和中國地質大學(武漢)等單位人員組成的科研團隊合作完成,論文的標題是《白堊紀末恐龍大滅絕200萬年前中國中部恐龍生物多樣性低》(Low dinosaur biodiversity in central China 2 million years prior to the end-Cretaceous mass extinction)。

白堊紀末期山陽盆地生活的三種主要恐龍類型:竊蛋龍類、鴨嘴龍類和暴龍類(趙闖 繪)

陜西山陽盆地是我國為數不多的適合研究晚白堊世-古新世恐龍滅絕之謎的陸相盆地。自上世紀七八十年代以來,西北大學薛祥煦教授領銜的地學前輩們在秦嶺東部地區陸續發現了晚白堊世恐龍骨骼、恐龍蛋和古新世哺乳動物,并初步建立了該地區白堊系-古近系的陸相地層框架,為開展相關的科學研究奠定了基礎。

研究團隊在山陽盆地晚白堊世山陽組系統采集了1000多件原位埋藏的恐龍蛋和蛋殼標本,但是,恐龍蛋類型主要為瑤屯巨形蛋、坪嶺疊層蛋等,多樣性處于一個相對較低的水平。

圖中表示的是山陽盆地的巖性柱(A和B)、磁極性序列(C),天文調諧結果(D)、恐龍化石分布(E)以及海洋氧同位素記錄在白堊紀末期的變化(F和G),指示盆地內的恐龍在其滅絕前的200萬年間多樣性很低,且古氣候、尤其是溫度的變化對恐龍的多樣性有著重要的影響 (論文作者 供圖)

其母體恐龍分別為竊蛋龍類和鴨嘴龍類,還有少量的暴龍類骨骼,多樣性也較低。而年代學結果顯示,山陽盆地恐龍化石分布的時限是6824萬年到6638萬年前。也就是說,山陽盆地內的恐龍多樣性在其滅絕前的約200萬年間一直處于比較低的水平。

綜合秦嶺東部其他晚白堊世盆地,以及山東萊陽、廣東南雄等地發現的恐龍化石,研究人員發現,在7200萬年前后,中國的恐龍多樣性有一個明顯的降低趨勢,這與北美西部的恐龍化石分布特征有相似之處。因此,研究人員認為,恐龍多樣性在晚白堊世的降低很可能是一個全球性現象。

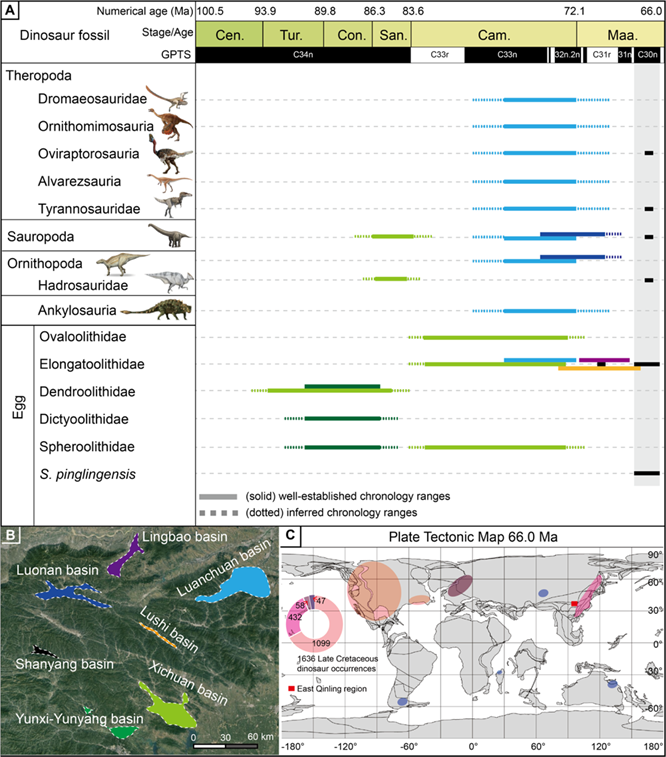

圖A、B展示的是秦嶺東部盆地內的恐龍多樣性在晚白堊世的變化,顯示恐龍多樣性在7200萬年前后降低。圖c顯示的目前發現的恐龍化石點在6600萬年前的全球分布情況,顯示恐龍化石主要分布在北美西部和東亞地區,秦嶺地區發現的恐龍化石將是對全球恐龍化石庫非常重要的補充(論文作者 供圖)

科研人員對陜西山陽盆地及相關化石研究認為,在晚白堊世時期,隨著自然生態系統和恐龍自身的協同演化,恐龍多樣性發生了持續性衰退,降低了恐龍這個類群的環境適應能力,并導致其無法從由德干火山爆發或小行星撞擊等重大災害事件所引起的環境劇變中生存和復蘇,從而最終走向滅絕。

論文doi鏈接:https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2211234119

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司