- +1

墓志、銅鏡、身份建構:一位基層文博工作者的年度書單

2017年,在溫飽線上努力掙扎力求擺脫逐漸油膩的軀體和被保溫杯支配的恐懼感的我,所能采取也只能采取的辦法莫過于讀書了,而我是不憚勞煩寫書單這種名頭甚大的推介的,只恐學力不逮,無以盡宣諸論之宏旨。

先談談筆者所處的城市——洛陽,“十三朝古都”、“若問古今興廢事,請君只看洛陽城”等種種頭銜聽著就覺得不可以等閑而視之,可如今她的地位卻很尷尬,夾在西安和鄭州之間,頗有點“中部陷落”之頹勢。據不完全統計,截止到2007年底,洛陽地區發掘的兩漢時期墓葬至少在五千座左右,但自1959年以降,不僅再無《洛陽燒溝漢墓》之輝煌,甚至很多材料未見公布。一方面,考古人主要精力用于發掘;另一方面,編寫報告之辛苦非真正熱愛考古并甘愿為此付出者所能完成,故形勢使然。此為本文之背景。

仍以《洛陽燒溝漢墓》為例,該報告說當時發掘了225座洛陽燒溝地區的墓葬,但公布完整材料的僅占8%左右。20世紀90年代初,日本考古學者訪問洛陽市文物工作隊時,曾提出愿與文物隊合作,再次整理燒溝漢墓材料之意向,此即強調考古材料全部公開發表對于研究工作的重要性。這件事對時任文物工作隊副隊長的程永建先生有很大觸動,在《洛陽王城廣場東周墓》的考古報告撰寫中,他堅持將已發掘的考古材料悉數發表,從而為學界提供了翔實信息。

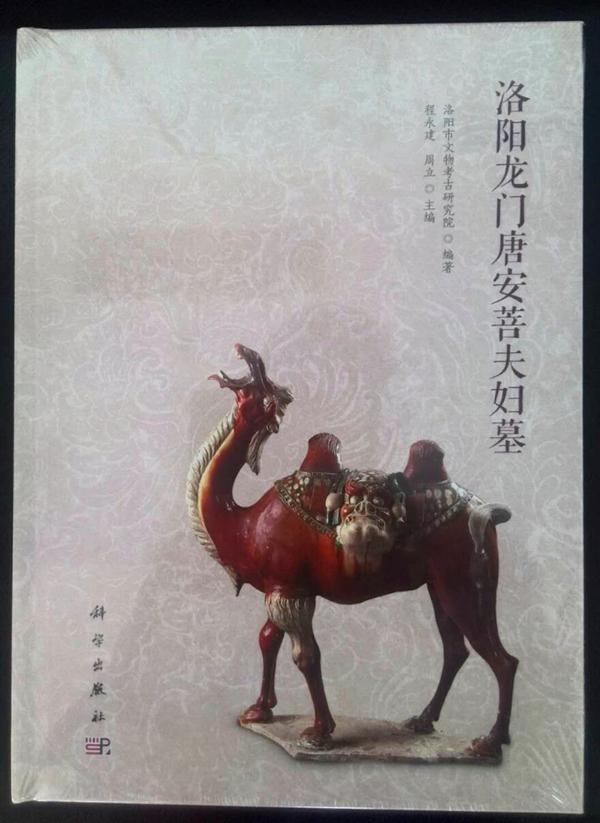

筆者首先要介紹的就是程先生和周立先生帶來的新書——《洛陽龍門唐安菩夫婦墓》。據不完全統計,新中國成立以來的幾十年間,洛陽地區已發掘了不少于6000座唐代墓葬,但出土唐三彩的墓葬相對較少,特別是唐代紀年墓中出土三彩隨葬品更是鮮見,在已經發現的數座出土有三彩器的唐代紀年墓中,安菩夫婦墓中110余件珍貴三彩文物是最重要的考古發現,加之有著粟特身份的安菩夫婦,更是異常難得的珍貴材料。不過考古簡報自1982年發表以來就長期擱置,當時的主要發掘者趙振華先生根據墓中出土的安菩墓志寫了《安菩墓志初探》,之后洛陽當地的學者側重于介紹安菩夫婦墓中出土的精美唐三彩,總體上的研究性論著偏少。近年來隨著“粟特熱”和“絲路熱”,學者們重新“發掘”了安菩墓,如沈睿文先生的《重讀安菩墓》、李鴻賓先生的《安菩墓志銘再考——一個胡人家族入居內地的案例分析》等重新審視了入華粟特人的祆教信仰、家庭種種,但往往是“墻內開花墻外香”。此次重新整理出版的《洛陽龍門唐安菩夫婦墓》勢必會對粟特研究再添一份力。

另外,程先生進入文物隊工作后修復的第一批文物就是安菩夫婦墓出土的唐三彩。該墓雖未被盜掘,但墓室頂部因洛陽龍門啤酒廠在此爆破施工而遭炸毀,墓中的唐三彩未有一件幸免于難,如今洛陽博物館展出的安菩夫婦墓唐三彩都是經修復過的。此次的報告重新繪制了墓葬平面圖與唐三彩線圖,對還原安菩夫婦墓的完整性不言而喻。讀者們不單單可以從安菩墓志提供的文本來解讀安菩入華的一生,更能從墓葬所提供的信息,如墓葬朝向、頭向、棺床的位置等來分析粟特人的葬式與習俗等。此外,安菩夫婦墓位于龍門東山北麓,此地為唐代高等級墓葬的集中區域,上世紀70年代初修建焦枝線時曾挖出一些唐三彩,因工人不知其文物價值,都被視為穢物而敲碎了,從安菩夫婦墓出土的唐三彩可以想見其珍貴程度。

作為古都洛陽,在墓志匯編方面一直居于領先地位,但從墓志資料公布到內容研究還有很長的一段路要走。劉連香先生的新書《民族史視野下的北魏墓志研究》,可謂是充分利用基礎資料對歷史問題進行系統研究的第一部。她在洛陽古代藝術館十余年的工作經歷,讓她有機會與古代石刻近距離接觸,曾經參與《隋唐五代墓志匯編》的編寫也為她打下了釋讀墓志之功底。離開洛陽到北京后,她更深刻地認識到洛陽北魏時期的獨特性與重要性,于是她把北魏墓志放在民族歷史的大背景下進行綜合研究。

首先是用功尤勤,《民族史視野下的北魏墓志研究》一書收集了2015年之前公諸于世的魏志材料共計532方,對魏志的刊刻時間、出土區域、墓主姓氏和身份都做了整體歸納和總結。在此基礎上,利用墓志材料對孝文帝遷洛之后的洛陽北魏墓葬進行了區域劃分,指出除了北邙長陵及其陪葬墓區之外,在洛陽周邊還有幾處北魏墓區,漢魏洛陽城的東北、東面的首陽山和乾脯山墓區比較大,沿用時間較長。此外,漢魏洛陽城東南的偃師緱氏一帶、洛河兩岸與伊闕,甚至黃河以北的河陽城也都發現了北魏墓葬。

該書基于墓志對北魏后期上層社會群體的身份構成與演變進行較為深入的探討,是北魏歷史研究的一個突破。其中涉及諸如鮮卑族姓與攀附華夏的身份構建等一系列問題,從墓主視角入手還原歷史,不僅補充了北魏史料之不足,而且對北魏族姓的分析具有更高的說服力。其對于洛陽鄉里結構的研究,選取最具代表性的都鄉,從時間上梳理演變規律,再根據墓志所記洛陽里坊方位,還原都城中都鄉的空間范圍,從而研究北魏后期鄉里功能所體現的政治制度。

以往墓志研究往往偏重于金石學的單篇考釋,該書跳出此窠臼而做整體審視,運用考古學相關方法,把墓志與墓葬相聯系,再上升到墓主人所在的社會層面,并由墓葬這一陰間世界回歸到生前的陽間文化,最終闡釋拓跋鮮卑入主中原之后的歷史,可謂考古學“透物見人”理念的具體實踐。

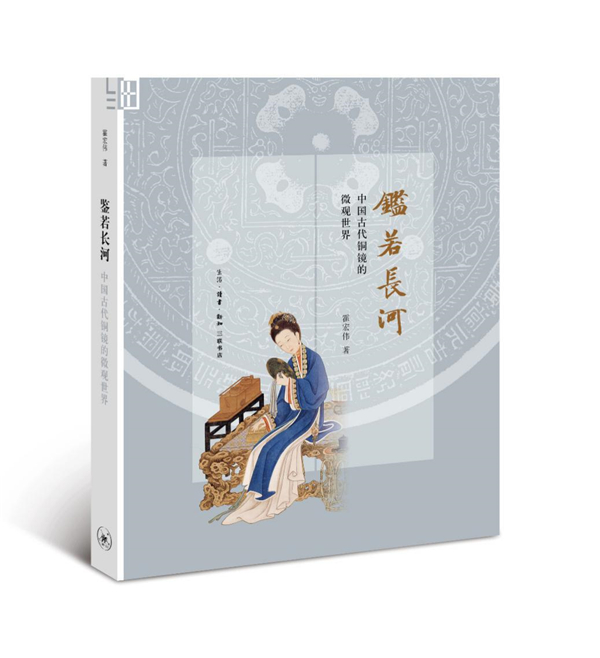

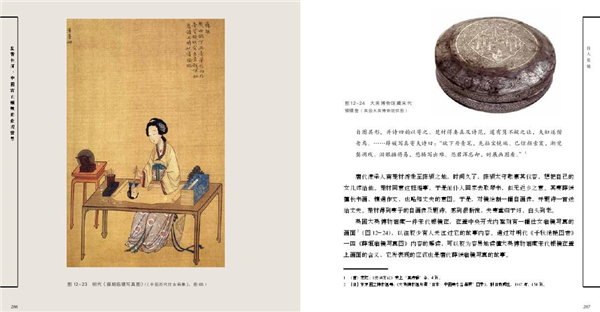

《鑒若長河:中國古代銅鏡的微觀世界》(以下簡稱《鑒若長河》),是中國國家博物館研究館員霍宏偉博士所出的第二部個人著作。去年,中華書局出版的《古錢極品》已獲得良好的口碑,《鑒若長河》較之則更顯文藝范兒,小開本與異彩紛呈的插圖,猶如國畫冊頁般的精致,讓人無不鐘情于三聯頗具藝術美感的設計品位。

另外,該書對江蘇揚州地區出土漢代特種工藝鏡的分析,以及出土于北魏景陵盜洞金代殘鏡的考據,無不體現了霍先生的真知灼見。而對于銅鏡與都城遺址、建筑、古墓葬關系的探討,顯示出作者較為深厚的田野考古功底與更為寬廣的考古學研究視野。此書的誕生,無疑開啟了銅鏡類圖書寫作的全新模式。

記得讀書時和歷史系的師兄們一起散步,同行的一位學兄突然說道:“你看他們學考古的都研究是什么呀,族群能通過考古來對號入座么?就像王明珂批評的一樣,balabala”,猛地抬頭見我立在一旁,場面一度十分尷尬。

王明珂先生說了什么呢?主要是他在《華夏邊緣:歷史記憶與族群認同》中的一些批評,如他引用美國斯坦福大學人類學系教授伊安·霍德(Ian Hodder)的觀點指出 “考古文化主要是物質或技術的文化,而且沒有一定的標準界定它的范圍。民族志數據顯示,用同樣陶器的人可能屬于不同的族群”,故研究者不能簡單地以考古文化遺存來探索古代民族的分布與遷徙,“不是所有的文化特征都被用來表現族群認同,從考古材料來看,我們很難知道哪一種是古人用來表明自己族群身份的文化特征。而且同一族群的活動,在考古上可能留下不同的文化特征”。“一個以器物或其他特征所界定的考古文化,其文化核心地區可能反映的是當時群組分類上邊緣地區的文化現象。因此,以某一考古文化對應一古代民族,是危險而缺乏根據的。”而以考古文化特征來追溯一個社會人群的范圍,所面臨的另一個困境是,特定文化特征空間人群中的分布常呈現連續性變化,沒有明確的邊界。或者,不同文化特征所界定的人群,常成一個個重疊而又不完全相合的圈子,它們與民族邊界往往不相符合。如王先生認為:“考古學上所謂先周文化的構成,是學者從文獻中得知商末周人活動的范圍或核心地帶,然后將這一地區相當商末的考古遺存綜合分析,強調某些器物的‘相似性’作為文化特征(忽略了在其他方面的相異性),然后再以‘相似性’追溯這些考古文化特征更早的形態及其地理分布。事實上,這樣的考古學工作只能告訴我們部分周人物質文化的來源,而與周人的‘族源’沒有絕對的關聯。”

羅新先生也對民族、族群等概念有著自己的認識,其曾說:“一切出現在歷史視野里的所謂民族,都是政治體(polity),都是以政治關系和政治權力為紐帶構建起來的社會團體。”(《中古北族名號研究》前言)

就連考古出身的李零先生對一些考古學家的某些做法也頗有微詞:“我所熟知的考古學家,他們遠比文獻學家更偏愛古史傳說。他們總是把‘中華五千年’揣在心中,拿古史傳說當考古發現的參照物。”(李零:《帝系、族姓的歷史還原——讀徐旭生<中國古史的傳說時代>》,《文史》2017年第3輯)即過渡依賴“二重史證”,而忽略了其“適用范圍”。

那么,考古學者該怎么辦呢?

希安·瓊斯的《族屬的考古》(1997年)無疑具有一定借鑒作用,不過此書譯介到國內已是二十年后,可以說是一份遲來的禮物。伴隨著民族國家的構建,考古學家能否基于特定物質文化的不同風格分辨族群及其歷史的連續性,在政治上變得極其重要,故考古學家常常將考古學文化與族屬進行連線。可要知道,考古學在對文化認同的處理上有一塊空白:一方面,分辨過去的族群或文化一直以來都是考古學經驗主義框架內的主要關注;另一方面,近來的批判性研究集中在考古學知識被用來構建當今的認同上(17頁)。瓊斯認為,族群認同是基于自我以及與他者之間變化不定的、因勢而異的(situational)和主觀的認定。它植根于持續的日常實踐與歷史經驗之中,但也易被改造(transformation)和截斷(discontinuity)。

而中國又恰恰是“擁有悠久文獻或口述歷史傳統,并在族群名稱有案可稽的地方”,在民族國家的建構下,瓊斯認為中國的考古學家常傾心于從物質文化,如利用隨葬品和葬式等來分辨古代族群,另外,中國考古學還有一種民族主義的傾向,如布魯斯·特里格(布魯斯·特里格,加拿大考古學家,著有《考古學思想史》等)所言,它長期偏好一種北方中心論的編年史學,以維持一種中庸政治(centrist politics),并培養民族尊嚴。

那么,根據物質文化的差異能否區分族屬的異同?在瓊斯看來是困難的,因為族屬很可能植根于生活和經濟差異的方方面面(159頁),不過也并非全部如此,“雖然物質文化特定形制在跨文化上有意義地參與族屬的結合是隨意的,但它在特定的社會——歷史背景中卻并非隨機”,所以,“了解過去文化背景各種材料對于考古學的族屬分析必不可少”(160頁)。她還指出,物質文化并不是一成不變的,它一直積極地被社會生活所構建,并建構著社會生活,于是其意義并非固定不變,而會被持續復制和改造(161頁)。因此,促使研究者要調整以往對物質文化的觀察視角。

最后,如瓊斯自己說的那樣,《族屬的考古》這本書雖有爭議,卻是一本恰逢其時的著作,劉慶柱先生也稱這本書可謂是中國考古學界的“及時雨”,恰逢其時與“及時雨”,雖然提出的具體背景有異,但卻相得益彰。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司