- +1

張愛玲,中國現代史上第一代離婚子女

“娜拉”,是“五四”期間“新女性”典范,她代表的是一種反抗包辦婚姻,主動脫離夫權、父權家庭的現代女性榜樣。在小說《小團圓》中,張愛玲塑造了一系列“不安于室”的女性角色,尤其是尋覓第二春的離婚婦人,被評論家形象地稱呼為“出走的娜拉”。

在下文作者張小虹看來,張愛玲借“娜拉”這一隱晦的文本,詮釋其母親黃逸梵那樣的人。作為一名出生于舊社會的女性,黃逸梵“在張愛玲四歲時,踩著小腳,毅然走出千瘡百孔的舊式婚姻,成為第一代出走到法國追求自由生活的現代女性”。有人盛贊,“黃逸梵特立獨行,是一位不折不扣的中國娜拉”。

本文經授權摘選自《本名張愛玲》,內有刪減。

張愛玲的母親“黃逸梵”,

中國現代史上第一波離婚潮的實踐者

張愛玲的母親本名黃素瓊,后來自我改名為黃逸梵,不是為了諧音任何可能的女德楷模之為“懿范”,而是恰恰相反、背道而馳,她是將自己的英文名字Yvonne音譯成為中文名字“逸梵”,就如同后來她將女兒的英文名字Eileen音譯為中文名字“愛玲”一般,以置換原本傳統的父系命名(即便是在自己的祖姓、父姓“黃”與女兒的祖姓、父姓“張”無法更動的前提之下進行)。

如本書第一章所述,這個改名的舉動既勇敢也時髦,勇敢地偏離宗法父權的既有命名系統,也是時髦地以英文名字行于世,一如1920年代許許多多的都會男女。雖現有的傳記資料多以黃素瓊稱之,但為了尊重她的自我選擇以及凸顯改名的性別時代意義,本章將以“黃逸梵”稱之。

黃逸梵,1920年初在北京

話說“黃逸梵”乃中國現代史上第一波離婚潮的實踐者,和她改名的行動一樣既勇敢也時髦。她在1930年與張愛玲的父親張志沂正式辦理離婚,也讓她的一對兒女張愛玲與張子靜,成為中國現代史上的第一代離婚子女。此處所謂“第一波”與“第一代”并非否定千年來層出不窮的夫妻離異,只是在傳統封建宗法制度中,不論是禮教上的“七出”(不順父母、無子、淫佚、嫉妒、惡疾、多言、竊盜)還是法律上的“義絕”,皆是以捍衛“夫方”的父系利益與繼嗣為主的“出妻”“休妻”,即便是“和離”,也多是在父系宗族的關系網絡里進行協商與議決(甚至私下強迫)。

而現代“離婚”之徹底不同于古代的“和離”或“出妻”“休妻”,不僅在于“離婚”所可能預設的現代性別平等觀不同于后者所奠基的父系宗法傳統,更在于兩者所展現的不同“婚姻”預設。宗法婚是建立在“兩姓”之間的關系聯結,乃是通過“交換女人”(exchangeofwomen)以建立兩個祖姓之間的祭祀-繼嗣責任與親屬倫常關系。正如《禮記·昏義》所言,“昏禮者,將合二姓之好,上以事宗廟,而下以繼后世也”,故“無子”可堂而皇之成為“出妻”的事由。而現代婚則是建立在“兩性”之間的關系聯結,性別相異(異性戀婚姻的預設)的兩個個體經由法律程序的認可所建立的夫妻關系。

故相對于古代的“和離”“出妻”“休妻”,現代的“離婚”之所以現代,乃是“離異”于夫妻兩性關系,終結其法律效力之同時,亦“離異”于傳統宗法婚的預設與實踐,讓結婚與離婚成為個人與個人“兩性”之間、而非家族與家族“兩姓”之間的聯結與終結。張愛玲的父親與母親在1915年結的是“兩姓”的宗法婚(包辦婚、盲婚),但在1930年離的卻是“兩性”的現代婚,在新舊兩種制度與文化習俗的夾縫與夾擊間更顯復雜。故所謂第一波離婚潮,正是在文化觀念與法律修訂過程中所牽引出的大規模變動。

張愛玲曾在《張看》的自序中提到,“我母親也是被迫結婚的,也是一有了可能就離了婚”。而文中所謂“一有了可能”大抵指向北伐成功后,國民政府定都南京并修訂頒行《民法·親屬編》(1930年12月26日公布,1931年5月5日施行),確保了女性的離婚權,此亦為何張愛玲在《國語本〈海上花〉譯后記》中言道,“北伐后,婚姻自主、廢妾、離婚才有法律上的保障”。

黃逸梵(右二)與親人在天津家中,左二為張愛玲父親

國民政府北伐(1926-1928)期間與之后,尤其是1930年頒布的《民法·親屬編》,明文保障了結婚離婚自由(家長不得干涉)與男女平等原則,而夫妻離婚時,一切嫁妝(包括田土與房產)均能攜出夫家。

據上海市社會局公布的數據顯示,民國二十年至二十一年(1931-1932)上海市離婚案共一千零五十四件,而其中的“協議離婚”案占八百七十四件,遠遠多于“訴訟離婚”案。張愛玲父母的“協議離婚”,顯然屬于彼時由女方主動提出而占多數的“協議離婚”案件。同樣的數據亦顯示了上海離婚案(含協定和判決)的統計件數與離婚率:民國十八年(1929)為六百四十五件,離婚率(與當時總人口比)為0.48%;民國十九年(1930)為八百五十三件,離婚率為0.55%;民國二十年(1931)為六百三十九件,離婚率為0.4%。張愛玲母親“黃逸梵”當是為人所不敢為,勇敢成為中國現代史上第一波擺脫封建婚姻的覺醒女性。

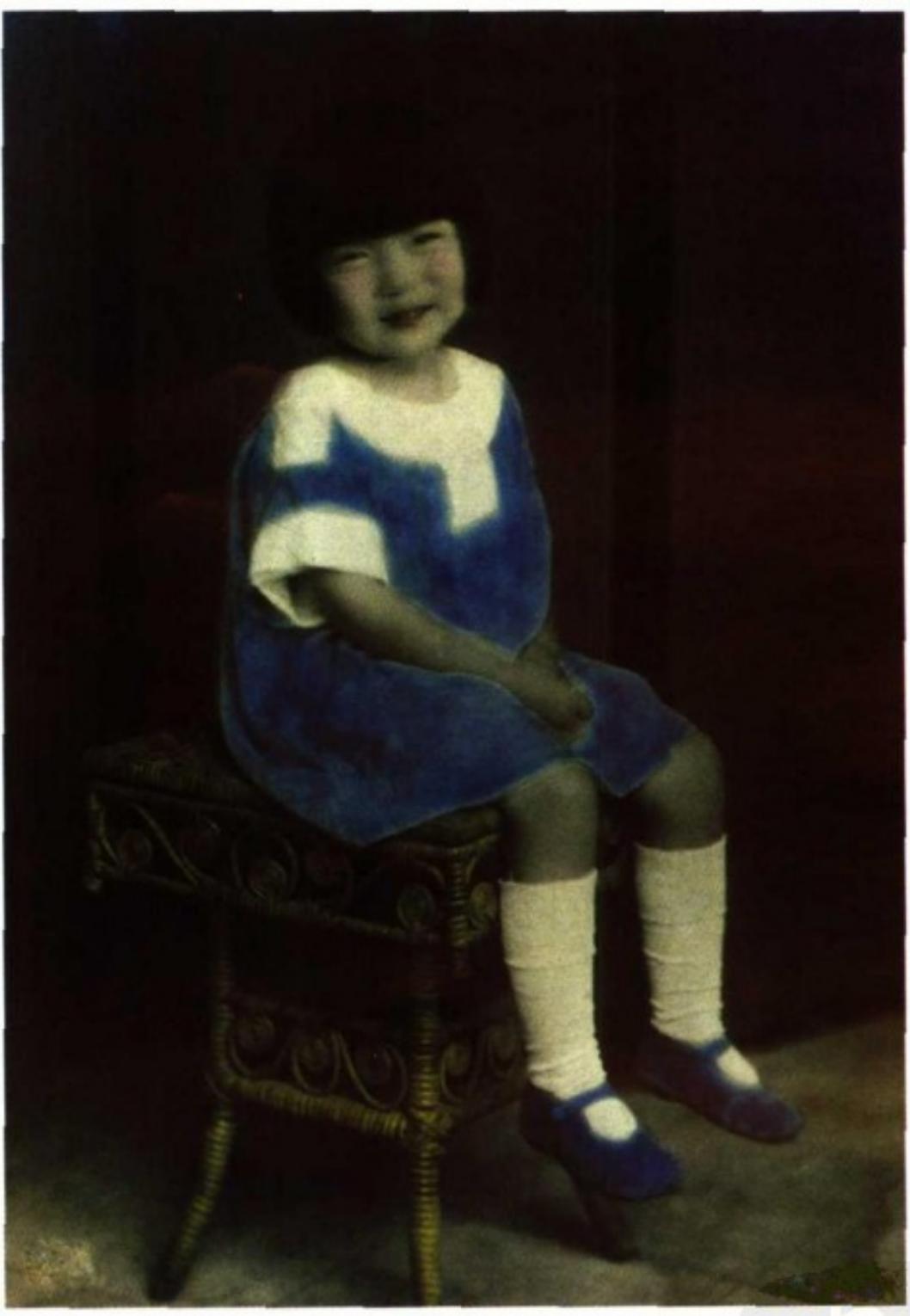

幼年張愛玲,圖片顏色為黃逸梵所上

正如張愛玲在《小團圓》小說中的描述,女兒九莉在得知母親蕊秋、父親乃德離婚后,乃對著母親含笑道“我真高興”,并“同時也得意,家里有人離婚,跟家里出了個科學家一樣現代化”。若按傳統宗法父權的守舊思想觀之,離婚乃女子丑行與家族恥辱,但20、30年代的“離婚”卻成為“現代性”的重要展現,對離婚的贊同與支持乃成為社會進步與文明的象征,而反對離婚則被視為因襲舊道德禮俗,前者“新派”,后者“封建”。

誠如楊聯芬在《自由離婚:觀念的奇跡》中所言,“離婚”一詞雖古已有之,但“離婚”與“自由”的組合,卻主要來自“五四”新文化運動所倡導的新道德。“離婚自由”作為“五四”新道德的重要命題,乃是由家族主義轉向個人主義的重要生命實踐,不僅凸顯性別的平等自由,甚至還往往上綱到民族國家、救亡圖存的話語(“人的解放”“婦女解放”“個性解放”等新文化身份與符號價值),更是繼“戀愛”之后成為“二〇年代報刊媒介聚焦的公共話題及新文學熱衷表現的題材”。

《小團圓》,母親的小說文本化

若《流言》乃母親的散文文本化,那《小團圓》或可說是母親的小說文本化。張愛玲曾在信中反復提及書寫《小團圓》的多重動機。或是因為“朱西寧來信說他根據胡蘭成的話動手寫我的傳記”,雖張愛玲已回信說“我近年來盡量de-personalize讀者對我的印象,希望他不要寫”,但顯然擔心勸阻無效,還不如親自出馬為上。

亦有一說乃是以《中國現代小說史》奠定張愛玲文壇地位的夏志清曾捎來長信“建議我寫我祖父母與母親的事”,張愛玲揣度“好在現在小說與傳記不明分”,遂決定采用小說的形式而非傳記的形式。而《小團圓》完稿后,張愛玲也欣然給夏志清回信說“你定做的小說就是《小團圓》”,但不忘提醒他要“soft-pedal根據事實這一點”。此外,或尚有另一個重要的動機,張愛玲在通信中并未提及,那便是英文小說《雷峰塔》(TheFallofthePagoda)與《易經》(TheBookofChange)的出版無門,張愛玲再次本著“出清存稿”的邏輯,將這兩本英文小說加上另一本寫到一半放棄的英文小說《少帥》(TheYoungMarshal)改寫為中文小說《小團圓》。

然這并非說張愛玲乃根據真人實事,寫下了《私語》(更早的英文版本乃“WhataLife!WhataGirl‘sLife!”)、《童言無忌》、《燼余錄》等散文,爾后又根據這些帶著自傳色彩的散文寫成了長篇自傳式英文小說《雷峰塔》與《易經》,爾后又再將這些英文小說改寫成中文小說《小團圓》;或者再包括后來小說《小團圓》決定無限期延后出版,又讓張愛玲在80年代末、90年代初將其改寫為散文《小團圓》(亦即后來出版的《對照記:看老照相簿》)與附錄《小團圓》(亦即張愛玲生前未完稿的《愛憎表》)。此乃“同一邏輯”的思考理路,發表于后者,必定以發表于前者為“本”,而所有散文與小說的最終“有所本”,便是回歸到張愛玲的傳記、張愛玲“祖父母與母親的事”,即便張愛玲一心所盼的乃是de-personalize(去個人化)與soft-pedal(淡化)所謂的真人實事,不是怕門第之張揚或家丑之外揚,而是希冀凸顯文學創作之苦心孤詣。而本章所欲凸顯的“差異邏輯”,便是企圖重新打散所有歸于“一”、復于“本”的“重復沖動”,在不否認傳記資料的同時,且將目光轉到散落在不同文本之間的差異痕跡,如何隨著時代、情境、地域、語種、文類等各種變動,而展開不同的再脈絡文本化過程、不同的織法紋路,甚或不同“間文本”的柳暗花明。

張愛玲在港大

那就讓我們先來看看《小團圓》在書寫母親的故事時,如何以后設方式交織跨語際的文學文本。《小團圓》中的女主角盛九莉,一直不放棄嘗試在英美文學文本中找尋自己母親卞蕊秋的類比形象。換言之,因為母親作為“文本”的難以閱讀(懸案而非定案),九莉必須借助其他文本的閱讀來揣摩、來臆想、來建立文本之“內”(而非文本之“外”)互為指涉的“文本間性”。在小說的第一章至少有三個互為指涉的英美文學文本。

首先,“后來看了勞倫斯的短篇小說《上流美婦人》,也想起蕊秋來,雖然那女主角已經六七十歲了,并不是駐顏有術,盡管她也非常保養,是臉上骨架子生得好,就經老”。此文學文本出現的文本脈絡,乃是九莉與好友比比談起母親可能的更年期,便順著女人的保養話題來到了勞倫斯(D.H.Lawrence)1927年的短篇小說《上流美婦人》(“TheLovelyLady”)。勞倫斯小說中七十二歲的寡母駐顏有術,外表看上去有如三十出頭,但她對兒子的強力掌控卻造成了巨大的傷害(大兒子甚至因母親對其戀情的橫阻而身亡),更經由小說里中年未婚的二兒子與母親關系的僵硬別扭——“他在美婦人的子宮里的時候一定很窘”——帶出九莉對自身容貌(不“肖”母親蕊秋)與自身身高的嫌棄,“她這丑小鴨已經不小了,而且丑小鴨沒這么高的,丑小鷺鷥就光是丑了”。此處讓我們看到的,不僅是作者-敘述者-角色人物之間可能交織出的“文本中的身體”(身材過高,自覺容貌不妍),也是《小團圓》與《上流美婦人》文學文本之間可能交織的“身體中的文本”。

而接著登場的,則是另外兩個英美文學文本,一劇本一小說。“九莉發現英文小說里像她母親的倒很多。她告訴比比諾峨·考沃德的劇本《漩渦》里的母親茀洛潤絲與小赫胥黎有篇小說里的母親瑪麗·安柏蕾都像。”先說考沃德(NoelCoward)1924年的劇本《漩渦》(Vortex),劇中也有一個年華老去的母親,以社交名媛的身份不斷結交年輕男友以養顏,婚外情不斷,劇中母子關系的糾結不在僵硬別扭,而在過于親昵。阿道司·赫胥黎(AldousLeonardHuxley)小說《加沙盲人》(EyelessinGaza)中的母親瑪麗·安柏蕾(MaryAmberley)則是一個憤世嫉俗、操控性特強的婦人,結交小男友,爾后小男友竟與自己的女兒相戀。

學生時代的張愛玲

《小團圓》里的九莉尋尋覓覓,一直想在英美文學文本中找到“適當”的角色來描繪、來認知自己的母親蕊秋,卻一再回到英美文學文本中“不當”的母親形象,以尷尬曖昧的方式,安置自己母親的“不當”。正如也斯(梁秉鈞)在《張愛玲的刻苦寫作與高危寫作》一文中敏銳指出的,張愛玲所引用的這些文學文本,其中所刻畫描寫的母親“都是自我較強操控兒女的角色”,“張愛玲寫九莉的母親,有意把她列在西方現代小說惡母親的肖像行列中,作為借喻與互涉,這是文學多于紀實的手法”。也斯閱讀張愛玲的精彩,一如張愛玲閱讀《紅樓夢》的精彩,在于強調“文學多于紀實”,在于凸顯“間文本”之間的借喻與互涉,而非直接真人實事的對號入座。

但我們依舊可以繼續往下追問,這些西方現代小說與劇本中的“惡母親”,究竟何“惡”之有?三個文學文本的母親都有過于強烈的自我,都有對于子女過于強烈的掌控(當然其中也交織著小說家、劇作家個人與母親關系的傳記資料),但除此之外,這些母親之“不當”甚至“不倫”,乃主要來自“不安于室”,不僅是年齡、容貌的不安于室,更是欲望的不安于室:婚外情、婚外情生子(《上流美婦人》中的二兒子,乃母親與意大利牧師的私生子)、濫交、姊弟戀(甚或移轉后的母子戀)等。但我們還是可以眼尖地發現,這些英美文學文本中的母親,若不是丈夫過世,便是瞞著丈夫在外偷情,卻沒有離了婚的母親形象。反倒是張愛玲的文學文本中不乏尋覓第二春的離婚婦人,如《傾城之戀》中的白流蘇,《紅玫瑰與白玫瑰》里離婚后又再婚的王嬌蕊,而《小團圓》除了女主角九莉母親蕊秋外,尚有蕊秋的女友項八小姐(昔日的龔家四少奶奶)也是“離婚婦”。

故若回到《小團圓》文本,九莉在嘗試閱讀母親蕊秋所牽引出的“間文本”中,除了以上所述的三個英美文學文本外,尚有一個更重要、更幽微、更隱而未顯的“跨文化”“跨語際”文學文本,沒有提及作者,也沒有提及書名,而是以毫不經意的方式驚鴻一瞥于對話之中,卻比上述三個署上作者、書名或母親角色名的文學文本更為舉足輕重:

比比從來絕口不說人美丑,但是九莉每次說“我喜歡卡婷卡這名字”,她總是說:

“我認識一個女孩子叫卡婷卡。”顯然這女孩子很難看,把她對這名字的印象也帶壞了。

“我喜歡娜拉這名字。”九莉又有一次說。

“我認識一個女孩子叫娜拉。”作為解釋,她為什么對這名字倒了胃口。

張愛玲

這個不經意出現、好似無心插柳的“娜拉”,只是摻雜在上述的三個英美文學文本中一閃而過,在全書也僅此一次論及,未有后續。而小說中“娜拉”閃現后的對話,便直接帶到九莉母親蕊秋作為“離婚婦”的可能“性愛”生活:

比比便道:“她真跟人發生關系?”

“不,她不過是要人喜歡她。”

比比立刻失去興趣。

顯然“娜拉”作為草蛇灰線的文本痕跡乃欲蓋彌彰,表面上點名道姓的三個英美文學文本,其震撼力恐怕都遠遠不及這一閃而過的名字所可能帶出的時代文化動量。

誠如沈雁冰(茅盾)在《離婚與道德問題》中所言,“離婚問題不是新問題……;’易卜生號‘里的劇本《娜拉》是中國近年來常常聽得的離婚問題的第一聲”。其所指當是1918年《新青年》的“易卜生號”,其中包括胡適的《易卜生主義》、袁振英的《易卜生傳》、《娜拉》的中文翻譯劇本等。而在此之前,魯迅在1907年所撰的《摩羅詩力說》與《文化偏至論》中,就已評介過易卜生(伊孛生),1914年春柳社亦在中國首演《玩偶之家》(亦翻譯為《娜拉》《傀儡家庭》)。

而繼《新青年》的“易卜生號”后,胡適又在1919年3月《新青年》發表了中國版娜拉的《終身大事》劇本,《新潮》《戲劇》《小說月報》等雜志,也都紛紛刊載易卜生的中譯劇作。“娜拉”不僅成為“五四”時期男性知識精英所形塑、所投射的“新人性”“新女性”典范,更在廣大的社會實踐層面,形成了反抗包辦婚姻,出走夫權、父權家庭的“娜拉熱”。而其中與本章主旨最為貼近的,當數中國“娜拉熱”所凸顯的“離婚”問題。

1922年4月5日《婦女雜志》八卷四號以“娜拉”而引發的“離婚問題號”,除了本段開頭引用的沈雁冰(茅盾)《離婚與道德問題》外,尚包括瑟盧的《從七出上來看中國婦女的地位》、周建人的《離婚問題釋疑》等。同年侯曜的《棄婦》、歐陽予倩的《潑婦》與1923年郭沫若故事新編的《卓文君》,皆是以“娜拉”為原型來闡釋“自由離婚”的現代劇作。1925年魯迅的《傷逝》、1928年潘漢年的《離婚》等,則是借小說探討“離婚”作為婦女解放之道的可能與不可能。此前赴后繼的創作與論述動量,當可見“娜拉在中國”所造成的“出走”旋風,不論是出走父家(逃婚)還是出走夫家(離婚),皆是對封建宗法社會的搏命反擊。

張愛玲離開上海前夕

那就讓我們回到張愛玲的文本,先看看她對“娜拉在中國”曾有的回應。早在1944年4月張愛玲就在上海《雜志》發表過《走!走到樓上去》,文中提及她自己所編的一出戲,戲中寫到有人拖兒帶女去投親卻和親戚鬧翻了,只能忿忿走到樓上去,“開飯的時候,一聲呼喚,他們就會下來的”。張愛玲乃是以嘲人亦自嘲的口吻,帶出這一家人的走投無路,除了上樓、下樓或從后樓走到前樓外,別無選擇,仿佛是另一種對1923年魯迅在北京女高師的演講稿《娜拉走后怎樣》之婉轉回應。魯迅在演講稿中指出離家的個人若不能擁有經濟權,娜拉出走后只有兩條路,“不是墮落,就是回來”。張愛玲依樣畫葫蘆,寄人籬下與離家出走后的困境一般,也只有兩條路,不是上樓就是下樓。而張愛玲也順勢在文中言道:“中國人從’娜拉‘一劇中學會了’出走‘。無疑地,這瀟灑蒼涼的手勢給予一般中國青年極深的印象。”然此處的“出走”顯然已“去性別化”為“一般中國青年”或拖兒帶女的一家子人。除此之外,不論是《傾城之戀》中的白流蘇還是《紅玫瑰與白玫瑰》里的王嬌蕊,抑或本章第一節所探討的《流言》中的離婚母親,張愛玲對離婚婦人的角色刻畫或形象塑造,皆未曾有“娜拉”原型的引用或影射,反倒是在完稿于1976年的《小團圓》中,“娜拉”以毫不經意的方式,一閃而過。

然此欲蓋彌彰的一閃而過,卻讓我們看到小說女主角盛九莉在詮釋母親卞蕊秋時,一如“張愛玲”在詮釋母親“黃逸梵”時一樣,乃是以“娜拉”作為隱而未顯的“間文本”,不僅是將“娜拉”從作為“人的解放”“女性解放”的詮釋角度,重新拉回“離婚問題的第一聲”,更是將離婚女人、離婚母親的“性”與“愛”放置到了前沿。

《小團圓》開辟了一個新的文字想象與書寫空間,“娜拉”不僅指向出走、離家、離婚,更指向女性出走、離家、離婚后的“性愛”問題。若“五四”啟蒙話語將焦點永恒放置在“個性解放”與反封建宗法上,以凸顯個人主義與經濟主權之重要,那張愛玲《小團圓》給出的卻是“五四”啟蒙話語所不曾觸及的面向,亦即“娜拉”作為離婚婦女在“不是墮落,就是回來”之外的可能“性愛”,并且是一個從女兒的觀看與敘事視角所帶出的離婚母親的“性愛”話題,這一點徹底有別于過往任何“娜拉型”的劇作與小說。《小團圓》里離婚母親蕊秋的情史豐富但也情路坎坷,從英國留學生(后來的南京外交官)簡煒、畢大使、香港的英國軍官、英國商人勞以德、病理學助教雷克,到昔日教唱歌的意大利人、菲力、英國教員馬壽、范斯坦醫生、誠大侄侄、法國軍官布丹大佐、英國醫生等等,族繁不及備載。而離婚母親蕊秋在面對女兒九莉時,也曾因情史過于豐富而愧然無法自持:

蕊秋哭道:“我那些事,都是他們逼我的——”忽然咽住了沒說下去。

因為人數多了,這話有點滑稽?

“她完全誤會了,”九莉想,心里在叫喊:“我從來不裁判任何人,怎么會裁判起二嬸來?”

雖然九莉不裁判、不妄議母親的復雜情史,甚至質疑“別的都是她愛的人。是他們不作長久之計,叫她忠于誰去?”,但終究還是既不舍又難堪地將離婚母親蕊秋視為“身世凄涼的風流罪人”:

她逐漸明白過來了,就這樣不也好?就讓她以為是因為她浪漫。作為一個身世凄涼的風流罪人,這種悲哀也還不壞。但是這可恥的一念在意識的邊緣上蠕蠕爬行很久才溜了進來。

“五四”話語的“娜拉”只是被當成勇敢離家出走的妻子或女兒,甚或擴大到一切中國新青年,“娜拉型”的話劇或小說雖成功凸顯了婚姻制度的壓迫與現實的殘酷困境,但也鮮少觸及“娜拉”之為母、“娜拉”之為女性在愛情、在性欲上的流離顛沛、漂泊離散,以及如何終究成為女兒(盛九莉閱讀卞蕊秋,“張愛玲”閱讀“黃逸梵”)眼中“身世凄涼的風流罪人”。但與此同時,我們也不要忘記“娜拉”作為《小團圓》的一個不顯眼卻關鍵的“間文本”,所展開的不是卞蕊秋向“黃逸梵”的收攏合一,而是文本與文本之間持續的挪移與交織——“娜拉”作為文本、“卞蕊秋”作為文本與“黃逸梵”作為文本之間持續的挪移與交織。

娜拉出走的第三種結局:

“流浪”

本章節的最后將暫時脫離張愛玲的文學文本,以晚近三篇追憶張愛玲母親“黃逸梵”的“紀實”散文或“報道”文學為例——張錯2016年所寫的《張愛玲母親的四張照片:敬呈邢廣生女士》、林方偉2019年的《黃逸梵私語:五封信里的生命晚景》和石曙萍2019年的《娜拉的第三種結局:黃逸梵在倫敦最后的日子》——來探討“黃逸梵”作為“真人實事”的建構方式(亦即“再現”作為一種虛擬創造的可能),為何與張愛玲以“真人實事”為材料所進行的文學創作相互交織、如出一轍,以及“黃逸梵”之為“真人實事”為何終究無法拍板定案,只能一而再、再而三地存為懸案。

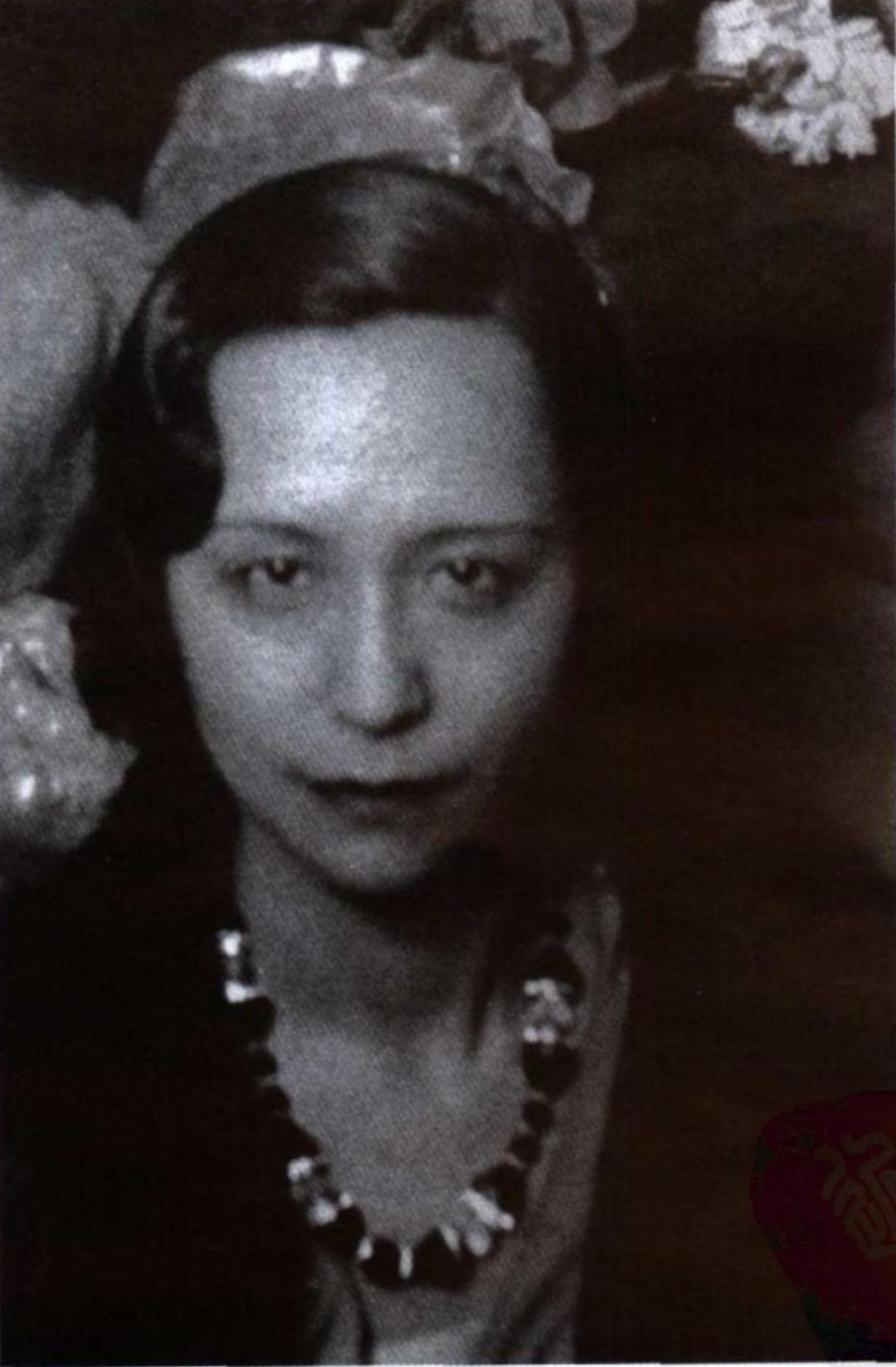

1926年黃逸梵在倫敦

首先讓我們從張錯的“紀實”散文著手。張錯之文追憶2005年在馬來西亞吉隆坡《星洲日報》舉辦的“花蹤文學獎”活動中,遇見“黃逸梵”的生前摯友邢廣生女士。1948-1949年間她們同在坤成女中任教而結為好友,并由她處獲得張愛玲母親的四張照片,但事隔十一年才以此為題撰文,以志此段因緣。《張愛玲母親的四張照片:敬呈邢廣生女士》一文包括當下此刻的散文敘事、十一年前的記事本簡錄、邢女士2006年的來信與回信內容引述、張愛玲《對照記》與《〈傳奇〉再版的話》之引述,以及四張置于書前“黃逸梵”拍攝于20、30年代的照片。在這篇“有圖為證”“有文為證”的文章中,邢廣生自是張愛玲之母“黃逸梵”海外生活(馬來西亞到英國)的“人證”。該文充滿“紀實”與“抒情”的動人筆觸,提供了許多張學研究的新傳記資料(如“黃逸梵”曾有法國律師情人,曾盤算將皇上賜的一百零八件瓷器賣給邵氏老板等)。

然與此同時,邢廣生信中還是可見不少與目前已知“事實”的出入,像來信中稱“黃逸梵”為“黃一梵”(聽覺記憶造成的書寫錯誤?),回信才改回“黃逸梵”,或像來信中稱“張愛玲出生于一九二一”而非眾人所熟知的“一九二〇”等。但邢廣生的來信顯然滿溢著對故交亡友的欽佩之情,對其離婚的勇敢與異地求生的努力最是佩服,“一梵的美和魅力叫人難以抗拒,同時極有智慧和堅強的意志力,否則她不可能在她那個時代、那種家庭背景成功爭取到離婚”。

然對學者出身的張錯而言,邢廣生對“黃逸梵”作為真人實事的陳述,必須重新回到張愛玲文本中對“黃逸梵”作為真人實事的陳述,以小心謹慎的方式加以一一比對與驗證。例如比對《對照記》中提到母親曾纏小腳與邢廣生信中所言“一梵唯一的遺憾是纏過腳”,然其前提必須是邢廣生從未閱讀過1994年出版的《對照記》或相關報道。故張錯也一再強調邢廣生手邊的《對照記》,乃是其在2006年接到邢來信后在回信中所寄贈的。又或是回到《對照記》去再度確認書中所記“一九四八年她在馬來亞僑校教過半年書”。

此處我們并非要猜疑邢廣生所言是否屬實,而是想由此揭露“真實”的建構過程,若“真實”并不等于“事實”,那《張愛玲母親的四張照片》一文最有趣的地方,乃是張錯依據邢廣生所言與張愛玲所寫而進一步形構出的兩個“詮釋角度”。一個是在文末引用張愛玲《〈傳奇〉再版的話》中“蹦蹦戲花旦”之段落,而推論出“她好像在說她的母親黃逸梵”。而另一個鑲嵌在“紀實”散文內文的“間文本”,則和張愛玲“虛構”小說內文的“間文本”如出一轍:“她替易卜生和魯迅的娜拉擬出一個答案,盡管不是理想的答案,中國的娜拉走出家庭,沒有回家,但也沒有墮落。她活得很有志氣,或許有貧窮、有疾病、有寂寞、有思念,到了晚年求見女兒最后一面亦不得”;“但娜拉是勇敢的,像她常對女兒說湖南人最勇敢”。

1930年初,黃逸梵在西湖賞梅

而這樣的“間文本”也不約而同地出現在2019年最新“出土”的“黃逸梵”晚年報道中。新加坡《聯合早報》記者林方偉、專欄作家余云與旅英學人石曙萍先后撰文,追述“黃逸梵”1948年在馬來西亞僑校教書與之后赴英直至1957年在倫敦病逝的情景。“黃逸梵”生前摯友邢廣生仍是最佳“人證”(2019年初林方偉訪問到居住在檳城已九十四歲高齡的邢廣生,但似乎林方偉等并未參考張錯2016年散文集《傷心菩薩》中的相關文章與照片);“物證”部分則主要以邢廣生提供的五封來往信件為主,一封為“黃逸梵”親筆寫給邢廣生,三封為“黃逸梵”病重時口述由他人代筆寄給邢廣生,最后一封則為邢廣生寫給“黃逸梵”但未能順利寄出的信,五封信件的日期皆落在“黃逸梵”1957年10月病逝倫敦的前大半年。而信件上的地址也促成后續對“黃逸梵”生前倫敦“生活場景”的探索,尋址訪查的過程更進一步挖掘出“黃逸梵”的入籍英國證書、死亡證書、遺囑與墓地所在,實為當前對張愛玲母親“黃逸梵”晚年生活最為用心深入的報道。

以林方偉的《黃逸梵私語》一文為例,其交叉比對的考證之心與張錯如出一轍,只是除了《對照記》與《〈傳奇〉再版的話》外,更擴大到了《我的天才夢》(《天才夢》)、《道路以目》、《私語》、《小團圓》,甚至也包括張愛玲與鄺文美的通信,張子靜《我的姊姊張愛玲》與司馬新《張愛玲與賴雅》等書。然林方偉與張錯一樣,不僅都以《〈傳奇〉再版的話》中的“蹦蹦戲花旦”來詮釋“黃逸梵”,更是同樣用“中國娜拉”來總結“黃逸梵”的一生:“黃逸梵特立獨行,是一位不折不扣的中國娜拉。她在張愛玲四歲時,踩著小腳,毅然走出千瘡百孔的舊式婚姻,成為第一代出走到法國追求自由生活的現代女性。”甚至連“黃逸梵”在給邢廣生的信中提到手邊印于1800年、自小喜讀、尤愛其插畫的彈詞小說《夢影緣》(原信中誤植為《夢姻緣》),也被林方偉解讀為其乃“民國第一代出走留洋的娜拉”可能的女性意識啟蒙讀本。故以《黃逸梵私語》為題,與其說是“黃逸梵”的私語,不如說是從張愛玲的《私語》等文學文本重新再塑“黃逸梵”,一個擺蕩在“蹦蹦戲花旦”與“中國娜拉”之間的“黃逸梵”。此時的“指涉”,總已是“文本間性”遠遠大于所謂“文本外指涉”(extra-textualreference)。

1930年中,黃逸梵在法國

而石曙萍《娜拉的第三種結局:黃逸梵在倫敦最后的日子》一文,更直接在文章標題中就點明“娜拉”作為詮釋“黃逸梵”的原型與變化。對石曙萍而言,如果魯迅認為娜拉出走后僅有兩個結局,一個是墮落,一個是回家,那“黃逸梵”則給出了魯迅不曾料到的第三種結局:“流浪”。然該文即便成功挖掘出從未“出土”的“黃逸梵”文獻檔案資料(從入籍證明書到死亡證明書),走訪了所有“黃逸梵”居住過的地址,卻依舊聲稱“黃逸梵”之晚年與死亡仍舊留下甚多“懸案”。

例如文中指出“黃逸梵”在英國國家檔案館中的入籍證書(1956年8月27日加入英國國籍),姓名欄寫著YvonneChang,但過世前的遺囑卻署名YvonneWhang,遂讓石曙萍進一步質疑:“這樣一位現代娜拉,為何拖拖拉拉二十六年,仍對張太太的名分戀戀不舍?”“保留夫姓,是因為內心對前夫一直余情未了?”甚至在文章結尾處推論出:“在生命最后的日子里,她可能終于大徹大悟……于是她又決然地’離‘了一次’婚‘:在遺囑上拋棄了前夫的姓,真正地離婚了,把用了多年的張太太的身份徹底拋下,簽下了YvonneWhang(黃逸梵)。”

然此可能的“懸案”或許一點也不懸而未決,按照1915年的結婚習俗與法律規定,黃逸梵婚后自當冠了夫姓,而1924年首度入境英國的護照名字,自當是YvonneChang而非后來遷往英國定居慣用的YvonneWhang。真正懸而未決的,或許反倒是“真人實事”本身的復雜性與詮釋開放性。“真人實事”的不確定(不只是事實的可考不可考),乃來自詮釋架構的不可或缺(必須以符號去思考、以文本來互涉),不論此詮釋架構是指向“蹦蹦戲花旦”還是“娜拉”,總已是“黃逸梵”的文本化與互文化。

本文節選自

《本名張愛玲》

作者:張小虹

出版社:廣西師范大學出版社

出版時間:2022.8

編輯 | 陳逍遙 仿生斯派克

主編 | 魏冰心

圖源 | 《對照記》

原標題:《張愛玲,中國現代史上第一代離婚子女》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司