- +1

“唯一可以確定的是,明天會使我們所有人大吃一驚”

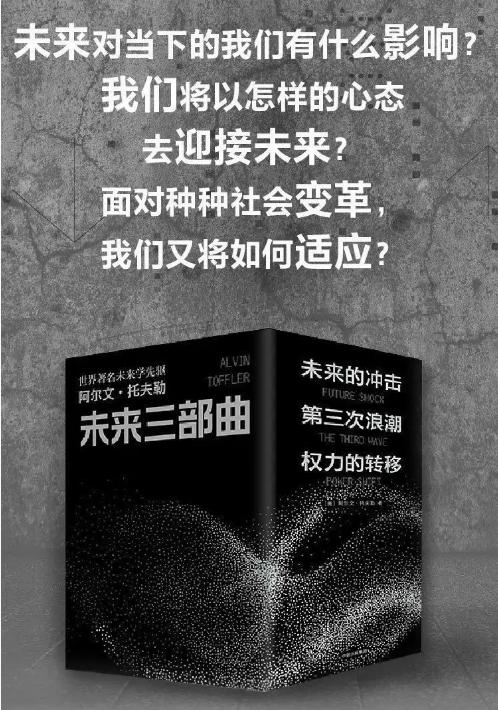

題圖:未來學家托夫勒(Alvin Toffler,1928-2016)

1980年,阿爾文 · 托夫勒出版了他最有名的著作《第三次浪潮》,提前數十年預言了克隆、大數據、消費主義和在家辦公。

那一年,喬布斯和比爾 · 蓋茨25歲,亞馬遜的貝佐斯只有16歲,他們翻開這本書,聽到了雷聲。

1983年年底,《第三次浪潮》中文版加印十萬冊,此后數年發行數百萬冊,成為除《鄧小平文選》之外最暢銷的書籍。

2006年,托夫勒出版了人生最后一本書《財富的革命》。他在書中擔憂病毒的蔓延,擔憂經濟的蕭條,更擔憂看似繁華穩定的全球化,面臨解體的風險,“這世界正搖搖欲墜”。

從某種意義上說,世界失去托夫勒,是一個無可挽回的損失。因為他是獨特的,唯一的,不可復制的。世界需要托夫勒,比需要十個、百個政客,科幻作家,好萊塢大導演還要迫切得多。世間已無托夫勒,而這個冬春,世界又回到他預言之初的模樣。在《第三次浪潮》的前言中,托夫勒說:

所有亂象都指向一個新時代,悲觀無用,不如思考藍圖,闖過布滿暗礁的海。

“唯一可以確定的是,

明天會使我們所有人大吃一驚。”

文 | 阿爾文·托夫勒

來源 | 內容整理自《權力的轉移》

關于未來,我們都無法準確無誤的進行預測,因此就不需要對未來抱有想象嗎?

其實不然,未來或許讓人欣喜亦或是沮喪,但總不應當失去對未來的預判。未來學巨擘阿爾文·托夫勒對于我們是否應該探討未來這樣認為:“在探討未來的問題時,運用適當的想象力及洞察力遠比預測百分之百“確定”的事更為重要。”因此他寫下了預測未來的經典著作“未來三部曲”。

他基于科學的論據,從思想、教育、政治等方面對未來進行預測,讓這套在上個世紀就已出版的圖書在今天看來仍是如此的新奇。我們站在上個世紀的未來,驚訝地發現托夫勒的一些預測已成為現實。在上個世紀,涌入工廠辦公的人們可能從未想過離開工廠工作的方式,而托夫勒就曾預言人們在家辦公在今天看來是如此的稀松平常。那些在書中記錄著的尚未變成現實的預言,也影響著了未來的發展方向。

我們所面對的是一個不斷變化的時代,托夫勒談到:“在這個變化萬端的時代,個人的生活被撕裂了,社會秩序蕩然無存,嶄新的生活方式正從地平線浮起,探問人類前途這個宏大的問題,不僅僅是處于求知的好奇心,更是生死存亡的抉擇。”

關于未來之于我們的意義與影響,托夫勒進行了總結。

我花了25 年的時間想要弄明白,那些推動人類進入21 世紀的驚人變革到底是什么,于是《權力的轉移》誕生了。這是我的“未來三部曲”中的最后一本,前兩本分別是《未來的沖擊》和《第三次浪潮》。

“未來三部曲”的三本書既相互獨立,又互為一體,從而形成一個完整的知識體系。它們的中心主題都是“變革”,也就是當人類社會突然轉變為始料未及的新社會時,人們會受到怎樣的影響?

《權力的轉移》以前兩本書的分析成果為基礎,著重研究新型權力體制如何崛起,如何取代過去工業時期的權力格局。對于一切變革,媒體的報道凌亂且不系統,專家、學者發表了無數的專著和論文,預言家只列出一連串彼此毫無關聯的趨勢卻無法說明它們之間的關系,也無法說明什么樣的力量可以扭轉這些趨勢。結果,人們看到的只是雜亂無章、波詭云譎的快速變革。

事實上,今天的變革并不像我們認為的那樣混亂無序。本書不僅分析了快速變革背后的發展模式,而且明確指出驅動這些變革的力量。一旦明白變革的模式和驅動力量,我們就可以找出應對策略,而不是措手不及地“頭痛醫頭,腳痛醫腳”。

然而,要了解現在的變革并尋找適當的應對策略,我們必須放棄零亂的細節信息,直接分析不同的變革之間是如何相互關聯的。

因此,“未來三部曲”描繪的是一幅清晰且全面的大圖景—一種新文明正在席卷全球,概莫能外。接著,我們把焦點轉向未來。舊文明與新文明之間的沖突已經如火如荼,企業并購與重組只是未來更激烈的新型商業戰爭的先期征兆,而且美國、日本、歐洲三股勢力之間的角逐還未達到沸點。

簡單地說,《權力的轉移》描述了我們一直面對的新舊勢力之間不斷加強的斗爭:工業社會文明已經失去了對世界的控制,新興力量正在崛起。

對我個人而言,《權力的轉移》是一段迷人旅程的完美終點,但還是有些特別的感觸,因為我并不是獨自一人完成這趟旅行。三本書都由我執筆,也由我一個人接受了出版后的喝彩或批評。但是,“未來三部曲”從構想到完成都有一位無名的合著者,它們是兩個人的結晶,而不是一個人的成果。這位合著者并不難猜,她就是我最好的朋友、妻子和40 年來的最愛:海蒂·托夫勒。

這三本書或多或少地有不足之處,但如果沒有海蒂聰明的質疑、理性的見解、敏銳的編輯意識以及對思想和人物良好的判斷力,“未來三部曲”無法達到這樣的高度。海蒂不僅幫我潤飾初稿,還參與社會變革的基本模型分析,而這些模型正是“未來三部曲”的寫作基礎。

海蒂對三本書的涉入時深時淺,但完成它們需要旅行、研究、采訪全世界數百名人士,仔細梳理和組織資料,起草初稿,還要不斷更新和改寫,所有這些工作中,都有海蒂的貢獻。

然而,出于種種考慮,這三本書只署了實際撰稿人的名字。直到現在,因為海蒂的正直、謙遜和愛,她也不愿意把自己的名字添加到作者之列。我只能借本書的這個角落表達我的謝意,因為我覺得“未來三部曲”是我的,也是她的。

“未來三部曲”涵蓋了20 世紀50 年代中期到2025 年這段時期,這個時間跨度正好契合一代人的生命周期。這是一個歷史轉折期,統治地球幾百年的工業社會文明在驚天動地的權力斗爭之后,最終讓位于另一個完全不同的社會文明。

“未來三部曲”通過不同視角探索同一時期內現實的底蘊。《未來的沖擊》關注變革的過程,即變革如何影響人與組織;《第三次浪潮》關注變革的方向,即如今的變革會把我們帶到何方;《權力的轉移》則思考如何控制即將到來的變革,引發變革的動因是什么以及如何推動變革。

在《未來的沖擊》中,我提出人們在努力應對短時間內過多的變革時,常常面對困惑和壓力,加速的歷史變革會產生嚴重的后果,這與變革的實際方向無關。不論變革是好是壞,事件發生就會產生影響。

我在書中還提出,從個人、組織到國家都會因變革太快、太多而導致人們困惑不已,不能做出明智的應變決定。總之,個人、組織及國家都將受到未來的沖擊。與當時的主流觀念相悖,我在《未來的沖擊》中提出“核心家庭”模式將很快破裂,并預言基因革命、一次性消費社會的出現以及后來逐漸變成現實的教育改革。

1970 年,《未來的沖擊》在美國首次出版,后來在全球各國相繼出版。它觸及人們的心靈,意外地躍升為暢銷書,并引發無數的討論與批評。根據美國科學信息研究所的統計,這本書是社會學作品中被引用最多的著作之一。“未來的沖擊”這個術語變成人們的日常用語,被收錄到許多詞典里,至今也時常出現在新聞標題里。

1980 年,《第三次浪潮》出版,它著重描述了科技領域和社會領域的最新變革,并將其放入歷史坐標中,勾勒出未來的發展趨勢。

在該書中,我將農業革命稱為轉變人類歷史的“第一次浪潮”,工業革命稱為“第二次浪潮”,并將從20 世紀50 年代中期開始的科技變革和社會變革稱為人類歷史的“第三次浪潮”,即一種后工業化文明的開始。

我在《第三次浪潮》中指出,新產業是以電腦、電子、信息、生物技術等為基礎,這些統稱為經濟發展的“制高點”。我還談到彈性化生產、利基市場、兼職工作方式、媒體小眾化等新趨勢。另外,生產者與消費者將融合出一個新形態—產消者(prosumer),一些工作將從工廠轉移回家庭,政治體系、國家體系也將發生種種改變。

在《未來的沖擊》《第三次浪潮》分別出版20 年和10 年之后,《權力的轉移》終于問世。本書秉承前面兩本書的主題,重點關注知識發生的關鍵性變化,以及這種變化對權力所產生的影響。在本書中我提出“社會權力”這一概念,并探索未來企業、經濟、政治和世界格局中權力的轉移。

然而,要準確無誤地預測未來幾乎不可能,因為生命本來就充滿種種超現實的意外,即使那些看來最可靠的“硬性”數據和模型也往往建立在“軟性”的假設基礎上,當事情涉及人時,尤其如此。“未來三部曲”的主題—快速變革,本來就意味著任何變革都會很快過時:統計數字會更新,新科技會取代舊科技,政治人物起落更替。

然而,在我們邁入不可知的未來之前,手中最好先握有一張雖不完整卻有粗略輪廓的地圖,然后一路摸索、一路更正,這比完全沒有概念更好。

“未來三部曲”有不同的分析模式,又相互兼容。每本書取材于不同領域和不同國家、在諸多研究成果與新聞報道的基礎上撰寫而成。

我們有幸采訪到米哈伊爾·戈爾巴喬夫、羅納德·里根、喬治·布什及前幾任日本首相等位于世界權力之巔的政治家。我們也走訪了南非被稱為“悲慘之城”的貧民窟和被處以終身監禁的女犯人——他們被認為是世界上最沒有權力的人。此外,我們還采訪了許多銀行家、工會領袖、企業領導、電腦專家、將軍、獲得諾貝爾獎的科學家、石油巨頭、新聞工作者和世界頂尖企業的CEO(首席執行官),與他們一起討論有關權力的話題。

我們還見到了在白宮、巴黎總統府、東京首相府里制定政策的工作人員,甚至還與盧基揚諾夫進行訪談。

這些親身經歷,加上從各地搜集的不計其數的書籍、資料,使撰寫《權力的轉移》的過程成為一段我們終生難忘的體驗。希望讀者們會覺得《權力的轉移》和《未來的沖擊》、《第三次浪潮》一樣,具有實用價值、趣味和啟發性。而我這場歷經1/4 個世紀的探尋,終于可以就此畫上圓滿的句號。

THE END

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司