- +1

漂泊世界的華人學者,在時代洪流中求索中國文化

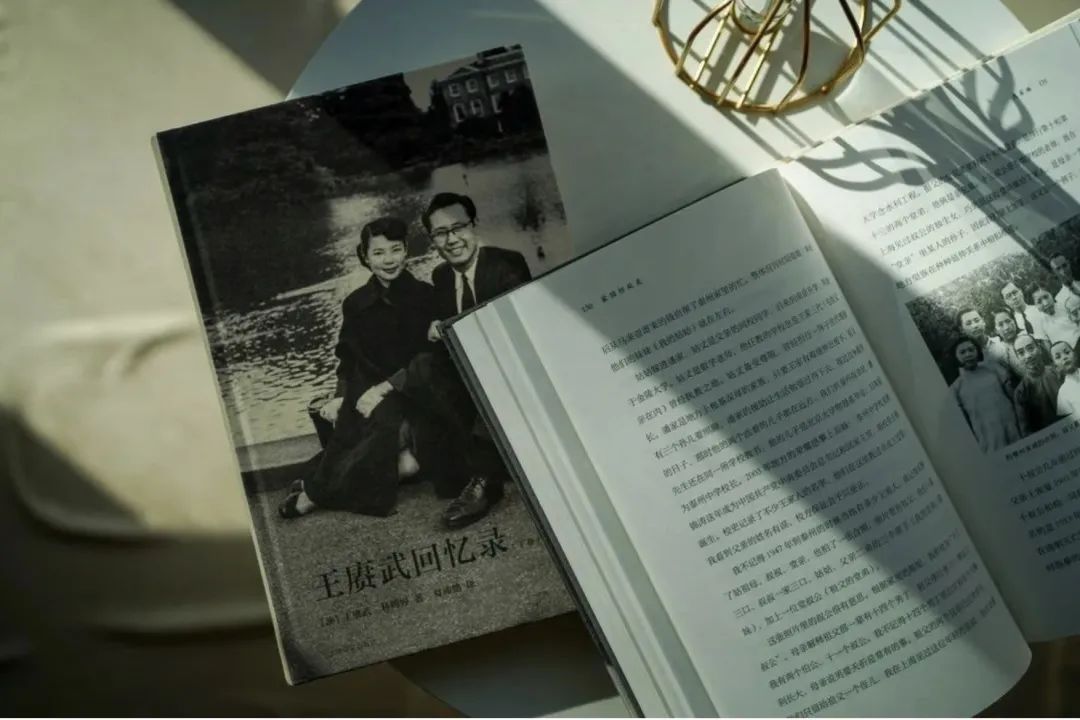

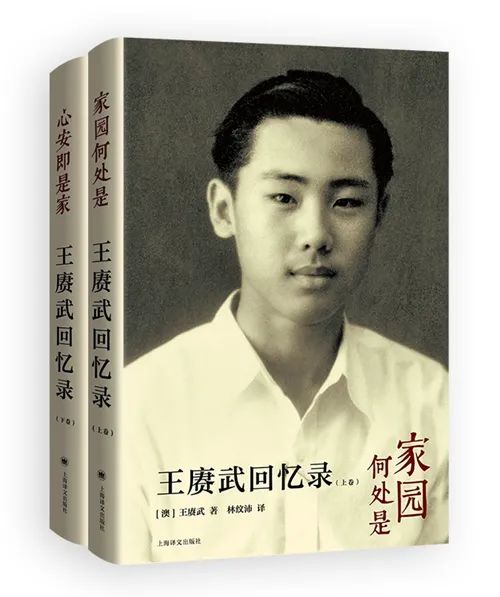

近期,享有盛譽的海外華人歷史學家和教育家王賡武,在年近九旬之際親筆撰述的唯一的回憶錄,由上海譯文出版社出版。

王賡武生長于1930年代的南洋,時逢戰亂和動蕩,不得不在中國、南洋和英國等地輾轉求學,加之出身中國江南耕讀世家的知識分子父母強烈的鄉愁情懷,使他對華人在海外安身立命、“尋找家園”的歸屬感這一復雜的命題有真切的經驗;成年后,在橫跨三大洲幾十年的學術與教育生涯中,他與同時代的史學、漢學界重要學者,幾乎都有交往;一生摯愛的太太林娉婷更是他領悟“愛”與“家園”的人生伴侶——由此構成的個人與時代的畫卷,可謂波瀾壯闊,又發人深思。

回憶錄共兩卷。上卷《家園何處是》、下卷《心安即是家》,其中《心安即是家》在今年8月25日獲得了2022年新加坡文學獎中的英文非虛構寫作組大獎。在這部回憶錄里,王賡武其回溯上下求索、“長年半游牧”的一生,回憶錄兼具豐富的文學與史料價值,筆調平實深厚,謙遜動人,堪稱二十世紀歷史洪流之中一部豐富而獨特的生命畫卷。

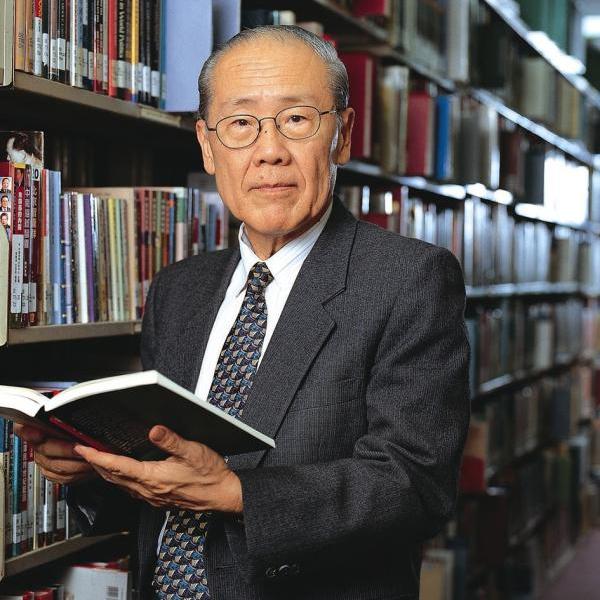

王賡武

主要著作有《五代時期北方中國的權力結構》(1963)、《東南亞與華人:王賡武教授論文選集》(1987)、《中國與海外華人》(1994)、《海外華人:從落葉歸根到尋覓自我》(2000)等。2020年,獲頒第四屆“唐獎漢學獎”。

作品選讀

我覺得應該把故事說出來,讓我的孩子能讀到這一切的來龍去脈。我一邊寫,一邊后悔沒有趁父母在世時多和他們聊聊。母親最后確實寫下了她的人生故事,我也為孩子們翻譯了一部分,作為本書的內容。真希望那時能要母親多和我說說這些事。但我最覺得可惜的還是沒能多聽父親講一講個人的事情,說說他的夢想,還有他的成長過程是什么樣子。有時真希望父親在我面前展現的是他真實的自我,而不要活得那么謹守他心中儒家父親的典范。如果他愿意談身處動蕩時代,自己如何從孩子變成大人,我一定聽得津津有味。或許是這份失落感驅使我說出這個故事。

母親在1993年9月撒手人寰。臨終之際,她把1980年完成的手稿《略述我五十年之回憶》留給我,那是她用非常工整的小楷為我寫下的回憶錄。她說她有好多人生故事想讓我知道,但我們從未久坐長談,因此無法好好把故事告訴我。我滿懷悲傷捧讀回憶錄,因為從未聽母親當面講述而錯過了她人生里的好多環節。運用回憶錄的段落,我將母親人生的關鍵時刻轉述給內人和孩子知悉。為孩子寫下我的故事時,我進而翻譯其中的相關篇章,讓他們能讀到祖母記憶中的故事。這樣對孩子來說更為真實,因為他們有機會親身閱讀祖母的文字,能夠更清楚知道對我而言她是怎么樣的母親。決定將成長故事付梓時,我認為也應該將母親的故事放進來,附在我寫的故事之后。

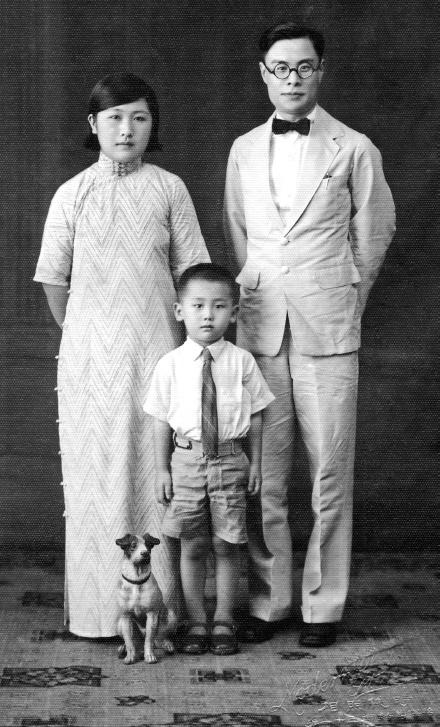

兒時的王賡武和母親丁儼、父親王宓文在一起。

照片攝于1930年代中期

我記不清母親是從什么時候開始告訴我她的故事,但我想應該早在我五歲上學以前就開始了。母親說故事是為了讓我對中國的家人有所了解,讓我為返回中國做好準備。她想確保我看見她認識的全貌,好知道該抱有什么期待。假如我有妹妹,也許母親就不會跟我說這么多了。但因為我是獨生子,她又離家迢迢,沒有其他人聽她說故事,所以她必須確保我不會忘記她告訴我的種種。我們是第一代核心家庭,父母兩人則成長于大家庭,和許多近親同住一個屋檐下,同堂的至少有三代。其他親戚都住在附近,所以通常也不需要多說親戚的事。有好多故事母親都再三重復,確保我領會。對她而言,這是一種文化傳承實踐,因為我從來不覺得她說故事是為了讓我覺得有趣。母親的一言一行在在散發濃厚的責任感,我不久便了解到她在教育我認識自己的身份,知道自己是父親的兒子,來自深深扎根于傳統中國的家族。她希望讓我知道自己在王氏家族的定位,也希望為生在遙遠異鄉的兒子盡好自己身為中國母親的本分。

母親從自身的故事開始說起。母親名叫丁儼,家人叫她丁佩蘭。她出生在江蘇省東臺縣城,東臺是濱海城鎮,地處長江以北約五十英里,離父親的故鄉泰州不遠。東臺地勢低平,接近沿海分布的鹽田,那是丁家十九世紀享有的財富泉源。丁家來自鎮江,鎮江是長江三角洲的大城市,位于長江和大運河交匯處。丁家祖先里不乏曾任鹽運使司衙署官員者,其中一些人去職之后仍然和鹽業保持密切關系。十九世紀中葉,太平軍逼近鎮江時,母親的這支丁家人離開鎮江,前往東臺。

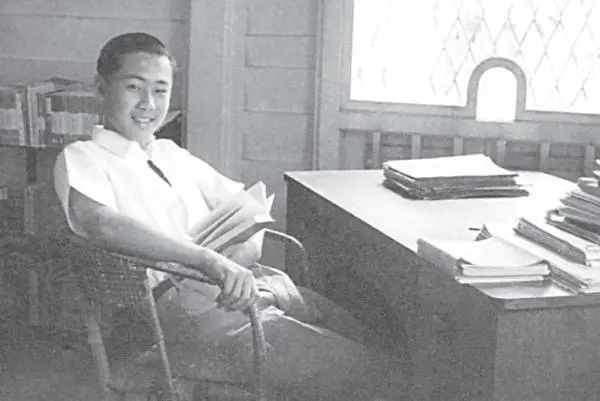

年少時身穿學校制服的王賡武

丁家由成功的文人領導,他們期待家里的年輕子弟專心研讀典籍,以圖仕進,不過也有和鹽業關系密切的丁家人。清廷在1904年之后廢除科舉考試,丁家子弟仍因循舊規,繼續讀書;一部分是家族傳統使然,一部分也是因為他們不知道除此之外還能做什么。不過還是有比較務實的丁家人,他們轉向商業投資,而這幾支直到民國初年都還十分富裕。

母親的大哥恪守傳統。她告訴我她大哥要在瞬息萬變的中國謀生時,有多么手足無措。這喚起了她個性中務實的一面,讓她對中國青年男子應該讀什么書感到非常矛盾。考慮到大哥的狀況,她的觀點是如果孩子對讀書缺乏天分和興趣,那么應該建議他學些實用的技能,而不該一味逼他讀書。母親還有個跟她一樣務實的妹妹。她很喜歡妹妹,也認同妹妹的職涯選擇:在地方政府當小職員。

丁家三個孩子出生時,家產仍然富裕完好,每到吃飯時間,全家超過百口集合在有數重庭院的大宅里。說到宅里用鑼聲召喚家人集合用餐,母親甚至語帶敬畏。男人在正廳的餐桌上吃飯,母親則和她的母親、妹妹在內廳同其他女眷一起吃。然而好景不長,母親這代是沾得這種家族庇蔭的最后一代。吸食鴉片漸漸荼毒家里的男丁,甚至也禍及一些女眷。清朝覆滅后動亂不已,加上軍閥各據山頭,讓地方駐扎的軍人得以在地盤內任意向商人和鄉紳地主“征稅”。

軍閥苛捐加上鴉片煙害將東臺丁家推上末路,不過母親記得鎮江的本家多挨了一段日子。母親述說的丁家故事摻雜憾恨,我印象最深刻的是她如何嚴詞批評某些宗族長輩。她一再重申鴉片的危害、種種鋪張浪費、財務管理不當、大家族規模過分膨脹,而最重要的,是丁家男人無力適應這一隅中國瞬息萬變的局勢。

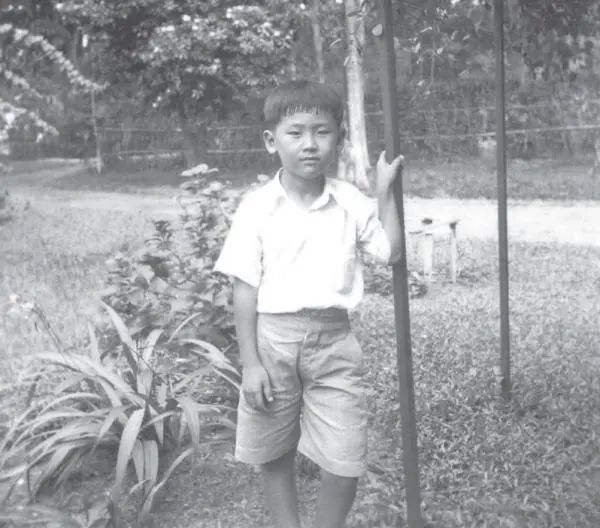

二戰后,王賡武在綠城的家里讀書

丁家傳統上依循儒家教導,也囿于此一窠臼,大家期待兒孫用功讀書,求取功名。她的父親在研讀經典方面的表現稱不上優秀,因此被鼓勵去幫忙家族經營鹽業。1905年母親出生時,家境依然富裕,但不久之后,丁家從前和官僚的關系隨著清朝垮臺而斷裂。其后,她的父親和叔伯、堂兄弟竭力維持生意運轉,以維系大家庭。這是場沒有勝算的戰斗。他們需要新的商業能力,但家里出不了真正具有企業才干的人才;面對袁世凱總統治下不穩定的民國政權和后繼掌權的軍閥,他們也欠缺與之周旋的必要關系。丁家上下只知道固守儒家價值觀,讓他們的子孫準備好展開某種書中自有的事業。他們或許預期帝國傳統有所改良,但仍在能夠適應的范圍,似乎從不懷疑儒家的中心思想依舊會是政府的指導原則。

滿清統治結束以后,確實有件好事發生在母親身上。縱然王朝已傾覆,又盡管民國政權支持一概終止婦女纏足的激進呼吁,但家里仍舊安排讓母親裹小腳。聽到自己必須遵循習俗時,母親向外祖母哭泣哀求。母女兩人皆泫然落淚,但外祖母不改心意,纏足照舊進行。疼愛母親的仆人不忍見到母親哭泣,也向外祖母求情,她指出附近一些人家已經終止這項陋習。外祖母最終讓步了。我覺得母親的腳很小,但她說不準如果腳從來沒被纏過,是不是可以長得更大。

母親在成長過程中,看見家族隨生意沒落而四分五裂。她看見大哥整日埋首于儒家經典之中,唯一的樂趣消遣是書法和下棋。她和妹妹在家里學會讀書寫字,母親對古今文章深有涵養,閱讀涉獵廣泛,甚至讀了一些她不該讀的傳統小說,像《紅樓夢》。家里期待她長大后幫她的母親在持家上分憂解勞,因此她研讀女德的典籍,也學習一應家務和各種實用技藝,皆是打理大家庭所必需。她最引以為傲的成就是勤練而來的好書法,她寫得一手漂亮的標準小楷,這是丁家每個女子都應該會的技藝。母親常常告訴我她練字有多努力,她和書法受到盛贊的堂姐一起練習,后來終于把字練到可與堂姐媲美。不過,母親承認她永遠沒辦法像堂姐一樣精通繪畫,堂姐不只是地方上的佳人,也被視為鎮上最有才氣的女畫家。1980年,我在上海再次見到這位堂姨,堂姨已經年近八十,依然美麗動人,她給我一柄親筆作畫落款的畫扇,要我帶給母親,堪稱珍寶。

王賡武部分著作書影

我終于在2010年4月造訪東臺,卻遍尋不著母親口中的大宅和庭園。當地人告訴我大宅過去坐落何處,之后又怎么出售改建。他們為我指出那塊土地上后來蓋起的房屋,現在住著幾十戶人家。我遇見住在附近的某家人,他們還記得丁公館(丁家大宅)的故事。其中一個人帶我去看幾百碼外的小溪上的一座橋,仍然叫丁公橋,標示丁家土地的邊界。盡管不知道他們說的有幾分正確,但我所見的印證了母親的故事,還是讓我很高興。

這些故事大部分是在我成長過程中,在戰爭于1941年延燒到怡保之前聽說的。最初的故事聽來趣味盎然,我們在怡保沒有近親,這些故事把我們小小的三口之家放進大網絡中,連結為數眾多的姨姑嬸嬸、叔伯舅舅,還有或親或疏的堂表兄弟姐妹。深一層的背景里還有祖父母、外祖父母,以及其他祖輩親人。母親一絲不茍地教導我,要我認識所有分得清的親戚,每個親戚都有一兩則趣聞賦予他們鮮活形象,親戚個個都被精準定位,安置在以母親父親為中心以及最終以我為中心的網絡中。因此我的心靈世界住滿血親,母親那邊除了她的大哥和妹妹之外都暗淡不清,但多虧母親,父親那邊則鮮明清晰,溯及王家四代。

母親說起夫家的故事,總是比說起娘家的故事要更溫柔。這是因為她真的尊敬王家,還是因為她覺得自己身負儒家職責,必須教導我尊敬王家,對此我始終無法確定。或許兩種理由都有一點,因為王家從來不是富貴人家,但他們堅守儒家文人傳統,不碰生意也不沾鴉片——至少這是母親透過精心挑選的故事所留給我的正面形象。

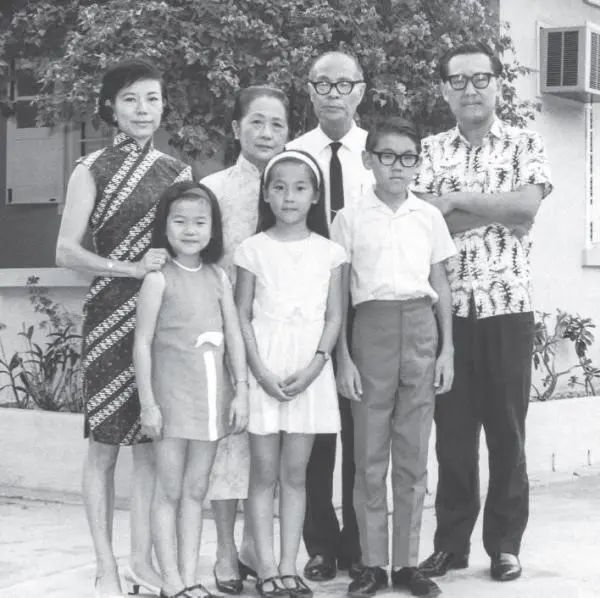

1968年,王賡武(右一)與家人在新加坡

父親名叫王宓文,字藝初,他對自己的事緘口不提,也不談王家的事,而我也從來沒有想過問父親他青年時代的事情。我對父親成長過程的了解均來自母親之口,母親對王家的好奇心驅使她把故事一點一滴拼湊出來。父親1903年生于泰州,1911年10月10日他和父母都在武昌,那天爆發的革命最終推翻了滿清王朝。當時在武昌做生意的一位廣東朋友幫助王家九死一生地逃離武昌,回到泰州。我的祖父王海山(字允成)無望在政府謀得職位,轉而投身商場,經朋友介紹到銀行工作,不過在商界似乎不太順遂,之后又找了其他工作,但也沒有做出什么成績。

父親之前在泰州時已開始讀書。他的叔祖父王宗炎(字雷夏)是當時的一方大儒,父親十分景仰叔祖父,因此就教于其子王冶山在武昌的學塾。父親在武昌學習經典,接受叔叔的指導,叔叔督促他熟習重要的儒家典籍,鼓勵他寫作古文,并教他賞鑒最出色的詩作,上自《詩經》,下至唐宋名家。父親師法叔祖父,學習顏真卿的顏體書法,之后又學古老的篆書。父親勤練篆書,從不間斷,我記得小時候每晚飯后都會看到他練字。除此之外,父親也推崇家人鐘愛的六朝文學,終其一生都以六朝風格作詩。

到父親十二歲時,家里認為父親的古典造詣已經足夠。回泰州之后,他進了當地一所新式學校,鉆研英文和數學,兩者對他都是全新的科目。2010年9月,我和家人一起參觀父親的母校,學校向我介紹官方校史,我發現過往教師里有好幾個王家人的名字,父親也名列其中,1925年父親剛從大學畢業時曾在此短暫執教。

從泰州的學校畢業之后,父親獲得一筆獎學金,可以進入南京高等師范學校,同年該校改組為國立東南大學,即國立中央大學的前身,也就是父親之后決定要我就讀的大學。父親在大學攻讀英國文學和教育,當時的校長郭秉文曾經赴美深造教育哲學,就教于哥倫比亞大學的約翰·杜威(John Dewey)和保羅·孟祿(Paul Monroe)等學者。郭秉文校長邀請這兩位學者來此講學數月,讓國立東南大學以全國最進步的教育中心之姿聲名遠播。

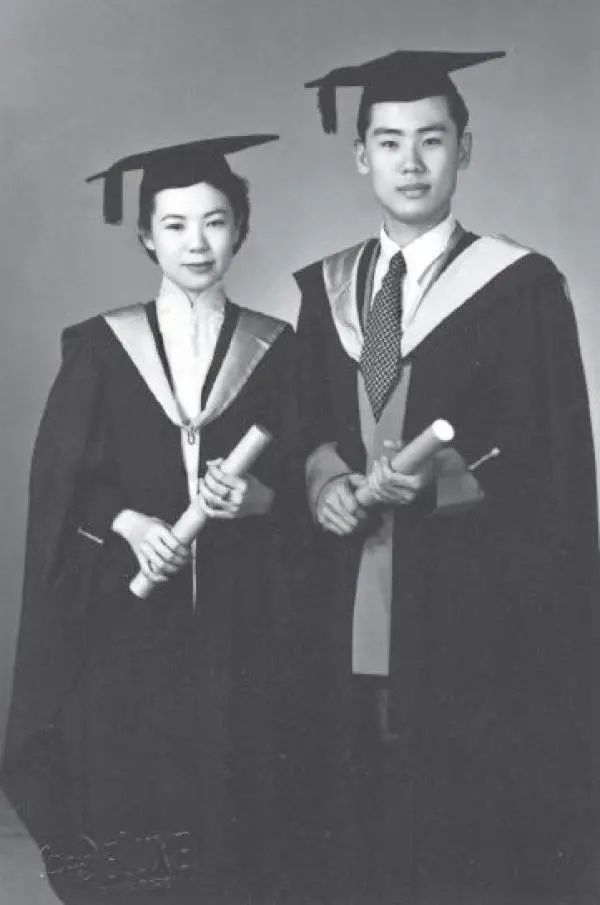

王賡武與夫人林娉婷

攝于1953年王賡武大學畢業時、2015年結婚六十周年之際

父親說起郭秉文時語帶崇敬,他說郭校長延聘同為哥倫比亞大學校友的陶行知來領導教育學院。據父親說,陶行知引介了當時急需的對教育方法的革新。父親常常告訴我他受杜威之啟發有多深,杜威是陶行知的老師,將教育哲學最新潮的觀念傳授給中國整整一代的老師。我不知道父親在中國和馬來亞的時候是什么樣的年輕教師,但我知道1959年他擔任柔佛州新山(Johor Bahru)寬柔中學的校長時,實踐了他自由主義的主張。他在引進教與學的方法上饒有貢獻,為學校贏得美譽,至今不墜。就我而言,可以說父親對我的教育確實十分開明,賦予我極大的自由,可以開心上學,讀想讀的東西。這點常引起母親擔憂,母親覺得我的生活需要多點規矩,但父親極力避免讓我接受他自己不得不經歷的那種傳統教育。中國遠在他方,即使父親真的想讓我接受傳統教育,恐怕也困難重重,不過,父親實踐了自己的信念,選擇送我去上英文學校,現代教學方法正在英文學校里漸漸站穩腳步。

父親當年之所以選擇念英國文學,是因為他覺得自己對中國文學的認識已經足夠,需要轉而多了解外面的世界。他做這個決定時深知國立東南大學以漢代之后的文學見長,擁有許多優秀學者,尤其專精于他鐘愛的六朝,而他對六朝詩的愛好始終不減。父親轉向英國文學后,特別關注詩歌的發展。他受教于曾留學哈佛的教授,像白璧德(Irving Babbit)的學生吳宓,后者將比較文學這個領域引介至中國。回憶起英文系的學生時光,父親滿懷情意,遙想一位年輕的美國教授羅伯特·溫德(Robert Winter),溫德教導他莎士比亞、彌爾頓、蒲柏和浪漫主義者(主要是華茲華斯和柯勒律治)的詩作,還告訴他中國對埃茲拉·龐德詩作的影響。這些都讓他心中的浪漫面向更加堅定,我認為他也深受溫德自由主義理想的影響。一邊是養育他的傳統,另一邊則是英國文學為他開啟的想象世界,終其一生,這兩者的沖突始終存于父親心中。

選自

《王賡武回憶錄》(上、下卷)

王賡武、林娉婷 /著

林文沛、夏沛然/譯

上海譯文出版社 2022年8月版

原標題:《這位漂泊世界的華人學者,在時代洪流中如何一站一站求索中國文化|此刻夜讀》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司