- +1

在震中,瀘定一所峽谷小學的“逃震計劃”

教室里所有的警報器都沒響,只有老師們的口口相傳,“快跑!”

9月5日12時52分,四川甘孜州瀘定縣發生6.8級地震,位于震中的磨西小學瞬間斷電、應急電路全損。在地底沉悶的撞擊聲中,校長羅太有一種錯覺,像踩在急流里的船上,撞了礁石。被晃得神志不清的他,還想去看看學生,剛爬起身,又給摔在了地上,“(震感)維持了大概五秒”。

所幸,這所位于貢嘎山東坡海螺溝、呈三級階梯狀分布的寄宿制山區小學,全員挺過了這次生死考驗,無一傷亡。震后羅太和教師們在一起復盤,937個學生,約三分之一的學生從食堂撤離到空地,花了40秒左右,外加其他散布的學生二次轉移——全員至操場集合,花了十分鐘不到。

磨西小學坐落在貢嘎山下,地震時,校外出現山體滑坡,所幸未傷及校內師生。 本文照片均為受訪者提供

“應急演練,關鍵是要練。”羅太表示,學校每周都會進行一次隨機應急避險演練,針對學校的特殊地形,在不同點位設置多條路線,并不斷優化方案,規范師生避險動作,練到逃生意識“入腦入心”了,原先存在的擁擠、磕碰,乃至矛盾也就迎刃而解了。

震后,師生驚魂未定,安置難題又起:帳篷不足、存糧僅夠2天……但在各方力量緊急援助下,這所小學正一點點“重建”。

據羅太統計,到9月8日,學校還有72名滯留的學生未同家人取得聯絡。“那天集會的時候,我試著講了一下地震的事,一講孩子就在哭。”他清楚,除了之后校舍翻修、學校復課之外,他和學生們可能還要面對更艱難的路途。

當地政府為學校送來物資

以下是羅太的口述:

“所有警報器被損毀,老師們口口相傳‘快跑’”

那天中午我在一樓的教師宿舍,坐在小板凳上和幾個同事一塊吃午飯,突然就地震了。

因為在震中,震感特別明顯。整個房屋都在亂搖亂擺,就像船在急流里碰見礁石顛一下,眼睛看出去也是花的。樓房吱吱咔咔響,冰箱、碗柜里的東西噼里啪啦地往下掉。最駭人的是從地下傳來的聲音,感覺有一些巖石斷裂,互相撞擊,聲音非常沉悶。

這個聲音一來,我整個人都是慌的。第一時間想逃出去,但抬起左腿,右腿就已經軟了,地在顛簸。其他同事離門比較近,順利跑出去了,我和另一個同事因為站不穩,相互拉扯,一起摔倒了。我被摔得有點神志不清,站起來后又摔倒了,再爬起來繼續往外跑。

地震非常快,我感覺只有幾秒鐘。預警是完全沒有的。我們每個教室都安裝了地震警報器,但地震來的一瞬間,所有的電線、應急電線都損壞了。平時演練,有時發警報、搖鈴,有時吹口哨,那個時候什么設備都沒有,只有老師們口口相傳:“快跑!”——這是唯一的信號。

如果震感從50公里外傳到我這邊,可能需要10秒,這樣一個時間差,還有機會。但我們就在震中,震感和警報幾乎是同時到的。

好在平時演練多,大部分學生都有避險意識,都知道該往什么地方跑。

地震發生時,正是學校吃午飯的時候,因為疫情要求分批就餐,一半同學先吃,一半同學后吃。全校25個班級、937個學生,部分已經用完餐,在學校自由活動;教室里也有一部分;還有大概三分之一分別在食堂的二樓、三樓繼續用餐。

其次,老師也分布在校園各個區域,用餐、散步、辦公。每個老師都遵循之前強調過的“首遇負責制”,首先遇到哪一部分學生,都就近把看到的學生護送到比較開闊的地方。最多十分鐘,就把學生全部護送到了操場。

我們學校比較大,總共有73畝,呈梯級,原來是一個坡地,整改為臺地。臺地共有三截,最下面一截就是操場,中間是教學區,上面是寢室和食堂。

操場地面出現裂痕

當時我們有一個班正在食堂二樓吃飯,我們的德育主任反應特別快,地震來了,馬上找掩體,等地震波平息后,又馬上撤離,撤離時也沒有完全按照我們演練時指定的位置,因為從第三截臺地到第二截的臺階特別長,如果繼續走臺階,同樣也是隱患。(他帶領學生)出了建筑物,找到一個相對開闊的地方進行躲避,直到學生們恢復秩序、情緒稍微穩定,再進行第二次轉運。

9月5號是我們本學期開學第一天,高年級學生以前就訓練過,但100多個一年級新生沒有經歷學校的應急演練,學生和老師之間也完全陌生。

我們把學生安置好后清點人數,一年級有個班差兩人,當時我們都非常緊張。我就想,比較熟悉的就語文和數學老師,但他們也只有一個學生名單,這兩個學生什么相貌,肯定記不住,怎么辦?馬上找了一個學校中層干部,把這個班現有同學守好,其他老師分頭去找,到處找找不到,特別擔心。最終發現,那兩個學生跑到其他班里去了。真的是虛驚一場。

我們偶爾在訓練時有摔傷、擦傷,那天真的一例傷員都沒有,可能我(摔了兩下)就是最大的傷吧。

每周一次“無準備”演練

我今年40歲,當老師已經足足19年了,2003年開始在中學教數學,2016年至今在小學當校長。

海螺溝經常有一些小地震。這次地震算是我經歷過最強的一次了。那天我爬起來摔倒后,我就想,完了,肯定沒救了。

記憶最深刻的還是2008年5月12日汶川地震。當時我正在給學生上課,也在一樓,震中離我們比較遠,震感很小。我在黑板和同學之間來回轉身,自己一直在動,就沒有感覺,但同學們感覺到了,我背過去寫字的時候,他們就有點騷動,我以為他們在調皮,轉過身制止,繼續書寫時,聽見二樓的同學在撤離,我才知道地震來了。

汶川地震以前,安全意識都比較淡薄,印象中好像從那以后就開始了應急演練。自上而下非常重視這個事,要求越來越嚴,一開始只是針對地震應急演練,后來范圍延續到防汛、防地質災害、防火,覆蓋到面。

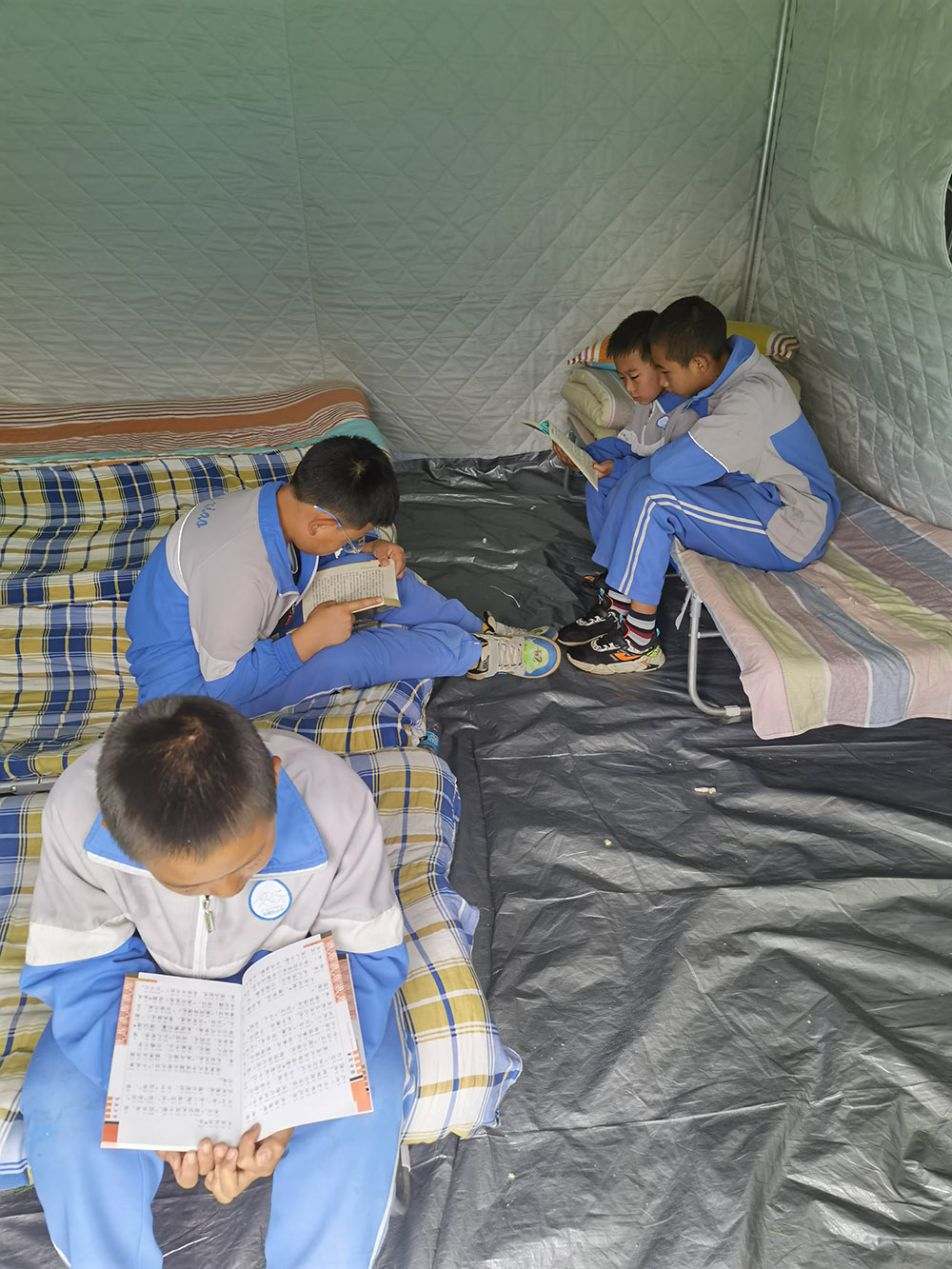

學生們在帳篷內復習功課

應急方案是逐步改進的。以前每月一跑,到后面每周一跑;以前只要跑就完了,后來逐漸規范一些行為和動作,比如說頂一本書、找一個掩體做自我保護,再迅速撤離,撤離路線也是反反復復根據實踐總結完善的。

我們學校處于地震帶,每周必須有一次無準備的應急撤離。針對學校的地理特性,在不同的點位,不同的時段,分別組織過多次演練。

比如正在上課的時候,突然地震來了,每個班級往哪個方向、從哪個樓道下去,下去以后從哪個通道往外邊走,最終到達什么位置,都是有明確線路的。

如果在晚上,我們五六十個住校生已經熄燈睡覺了,突然來了地震,每個寢室怎么跑、往哪個樓道跑,也是有要求的。

在食堂吃飯時也演練過。第一時間肯定先躲在餐桌下,地震稍微平息后,馬上起身尋找最近的通道,往室外空地撤離。

除了相對固定的線路,撤離的效率和秩序也非常重要,既要快,又不能亂、互相擁擠。假如說一排教學樓有5間,左邊有通道,右邊也有通道,可能右邊會遠一點,但恰恰要安排其中一兩個班從遠的通道走,緩解另一個通道的壓力,讓整體速度更快。

我們演練的時候也遇到了很多困難。比如說我們學校出口有三個通道,第一個通道比較寬,但有很長的臺階,這是一個隱患;第二個通道稍微好點,又離場所比較遠;第三個通道路有點繞,兩邊都是高墻。一開始是非常雜亂的,同學們經常你磕著我、我磕著你,甚至發生過矛盾。我們給家長、老師反復強調解釋,讓大家都真正理解到應急減災的重要性,這些問題就迎刃而解了。

其實應急演練,關鍵是要練,學生參與不光是熟悉路線,而且心里會有這么一個意識,但凡有什么動靜,他就會往那個地方去想。當然,對老師也有這樣的影響,反反復復練、反反復復強調,哪怕不是班主任,他都會覺得這個是他的事兒,熟悉自己該做什么,職責是什么,也是入腦入心。

所以9月5日那天,雖然當時比較亂,學生比較分散,但都有意識往指定的安全區域奔去,整個撤離特別順利、迅速,這和平時的訓練是分不開的。

我都在想等通電恢復,如果監控沒有損壞的話,從硬盤里找點當時的情景,作為以后班會課的必學素材,可能會達到一個更好的宣教效果。

震后“余波”

地震發生后,師生情緒狀態特別不好,尤其是學生,雖然我們有無數次練習,對路線特別熟悉,但演練和實踐是真的差距太大了。我們全校師生都在瞬間感到了地動山搖。

我們這邊是山區,有特別高的峽谷,峽谷兩邊都是河。當我們跑到操場的時候,看到周邊的山,有的已經開始滑坡了,我們眼睜睜看見一大片森林倒塌,整個土塊往下滑,巖石往下垮塌。恰好我們對面有一個電站的引水渠,水渠管道一下就被更高處掉落的石頭打破,水開始亂流,把滑坡沖得更兇。

學校數百米院墻倒塌

轟隆隆的垮塌聲,水渠管被落石打爛等一系列的聲音,真的特別恐怖,(孩子們的)哭聲、尖叫聲一大片。

地震發生不久,陸陸續續就有很多家長跑到學校看孩子,接走的時候簽字,有的家長不會寫字,班主任就給他們拍個照片留存,發到班群里。如果全校900多學生和100多老師都在學校,安置壓力會非常大,所以我們也同意有條件的可以接走。有的家長接回去后,積極參與那邊的志愿服務救援,又把孩子托付給我們。

我們的學生主要住在震中的海螺溝景區磨西鎮以及旁邊的燕子溝鎮。磨西鎮的共和村、蔡陽村、磨崗嶺村,道路交通全部中斷,其中共和村、蔡陽村的村民受損特別嚴重。有的家長因為交通無法來學校,還有的因為自己也受震了,顧及不了這么多。

到9月8號,我們小學還滯留了72個學生,沒有直接和家人取得聯系,家里什么情況也不太清楚。那天集會的時候,我試著講了一下地震的事,一講孩子就在哭。

越到后邊,我越擔心,這些孩子家里到底什么情況,他們回去以后如何面對,我還不敢去想象。很多孩子家里是開民宿的,我們也了解到很多家庭真的是一瞬間損失殆盡了,我不知道這個變故會給孩子帶來什么新的創傷。

我們要做的第一件事,就是給孩子做一些心理疏導。班主任和他們談心;語文老師給他們找一些課外書,講講小故事打發時間。8號下午我們也在搞一些少先隊的活動,給他們解壓。有孩子情緒波動比較大,也只有老師個別去安慰了。

我們安置的地方是在中小學共用的操場,所有教職工、有的教師家屬都留下來參與后勤保障工作。很多教師家也在磨西,震后也是房倒家破,但一頭扎到學校的應急工作中,很多家長和周邊群眾在第一時間主動送來物資,水、肉、米等等,還幫忙搭爐灶做飯、搭建帳篷。

教職工在震后為學生搭帳篷

最感動的是我們一個家長,回去殺了幾只雞,給我們提過來,說家里面什么也沒有了,就幾只雞,孩子們吃吧,大人可以克服。

一開始學校只有兩頂帳篷,大米只夠所有滯留學生吃兩頓,我們第一時間聯系了政府應急管理局,甘孜州州府康定市有駐軍,離我們只有70公里,下午5點趕到我們鎮上,給我們配了22頂帳篷。

一頂帳篷最多容納6個學生,當時沒那么多床,我們把體育室的墊子、寢室的被褥拿過來鋪上,第一晚上只能應急,甚至有一個帳篷睡了15個孩子。

剛開始物資緊張,人也比較恐慌,停電、停水,加上我們學校挨著一個深溝,一些河坎已經垮塌了,陸陸續續有滑坡。這兩天海螺溝的外部交通已經搶通了,外面的物資,蔬菜、肉類、米陸續供給,每頓一葷一素是可以保證的。

教職工及自愿留在學校的家長在為學生做飯

現在有35頂帳篷了,所有孩子都能睡到里邊的床上,每個帳篷都安排了一個老師維持秩序、指導學習。老師會把學生集中安置的情況及時拍成照片視頻,發到家長群里,讓家長們第一時間看到,但是有的地方還沒有通網通電,估計還有很多人看不見。

查勘的專家已經來了學校兩次,教學樓和寢室主體應該沒問題。但地面沉降,還有墻體表面脫落,這些情況特別嚴重。廣播、監控系統,初步檢測已經癱瘓了。

教學樓部分墻壁表層出現裂痕

設備設施這一塊,要恢復到震前水平的話,可能得花幾百萬。我們是一個公辦學校,經費都由政府撥款,撥款以后可能學校也得自籌自建一部分。目前我們一半精力應對抗震救災,一半還要應對開學復課,這是我們需要解決的新問題。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司