- +1

情種還是叛徒?張宏杰講述“真實的”吳三桂

人

性

之間吳三桂

歷史上的吳三桂是“明季罪人,清朝反賊”,飽受詬病。從“沖冠一怒為紅顏”,到勒死舊主,為清朝鞍前馬后,得享高位,最終又叛清陳兵長江南,這一系列抉擇是出于何種心理?精致的利己主義者?張宏杰結(jié)合社會倫理綱常,以及現(xiàn)實對人性的艱難考驗,從人性解讀了“這個在歷史夾縫中被擠壓被扭曲的痛苦靈魂”,為我們詮釋了一個 “真實”的吳三桂。

公元1642年,明崇禎十五年,吳三桂三十一歲,正是人生中最挺拔亮麗的年華。就在這一年,他第一次直面對了從未經(jīng)歷過的精神重壓。

一、松錦之戰(zhàn)

這年四月,明朝和滿洲之間的最后一次關(guān)鍵性戰(zhàn)役——松錦之戰(zhàn)塵埃落定。明朝遼東經(jīng)略洪承疇的十三萬大軍土崩瓦解,錦州陷落,洪承疇被俘。大明王朝苦心經(jīng)營十余年的關(guān)寧錦防線終于被撕破。寧遠,成了大明朝在山海關(guān)外的最后一座堡壘。

三十一歲的吳三桂繼洪承疇之后統(tǒng)率遼東兵馬,成了寧遠城的最高軍事長官,成了明帝國風(fēng)頭最勁的將領(lǐng),也第一次成了明清兩朝大角斗中的焦點人物。崇禎皇帝和皇太極的目光分別從北京和盛京投過來,聚焦在他身上。

吳三桂畫像

越來越多的人投向滿洲,其中包括吳三桂的三位舅舅,赫赫有名的祖氏三大將。他們寫來親筆信,替滿洲人勸降。這些信件娓娓說明,在饑荒和寇賊的侵蝕下,大明朝千瘡百孔,氣數(shù)已盡,識時務(wù)者為俊杰。隨信而來的,還有皇太極的敕書,那上面寫明,滿洲人許諾給吳三桂的官職遠比崇禎皇帝給的高。

可是,官職再高,畢竟是滿洲人的。“投降”這個詞,即使是在吳三桂腦海里轉(zhuǎn)一下,也火辣辣的,燙得他的神經(jīng)不舒服。

他吳三桂,怎么能和叛變投降聯(lián)系在一起呢?

風(fēng)華正茂的青年將領(lǐng)吳三桂是朝野聞名的孝子良臣。他甚至可稱得上是這個世界的道德楷模。

這緣于一次意外事件。在城外幾十里處,吳襄和皇太極率領(lǐng)的四萬滿洲兵遭遇。少年吳三桂憑著一股血氣,帶領(lǐng)著二十多名家丁,把吳襄從目瞪口呆的滿洲兵中帶了出來。這個傳奇性的遭遇給吳三桂帶來了一生受用不盡的聲譽資本。

歷史上沒有哪個朝代像明代那樣重視綱常名教。可是也從來沒有哪個朝代像明朝后期那樣,整個社會的道德水準(zhǔn)空前低落,人們的精神生命空前萎縮,社會陷入嚴(yán)重的道德危機之中。

綱常名教的道德約束作用因為朱氏家族的透支而逐漸失效。

事實上,儒教的倫理規(guī)范有著天生的缺陷。它基于人性本善的虛妄假設(shè),要求每個人都應(yīng)該壓抑心中活潑的自然欲望,通過極大的自我克制服從于僵硬的道德教條。它沒有為人的自然本性中軟弱丑惡的一面留下彈性空間,不承認(rèn)人的平庸和趨利避害的本能,不承認(rèn)人的生存的自主權(quán)利,缺乏對人的基本物質(zhì)需要的尊重與關(guān)懷。

它只有最高標(biāo)準(zhǔn)而沒有最低標(biāo)準(zhǔn)。它也許能激起人們的道德狂熱,卻不適宜作為普遍意義上的人性調(diào)節(jié)器。

由于沒有一個切實可行的人格標(biāo)準(zhǔn),在父父子子君君臣臣的社會關(guān)系表象之下是深刻的不信任。人們因為對自己不抱信心,所以對他人也失去了信心。皇帝信不過大臣,上司信不過下屬,朝中大臣信不過外面征伐的武將。滿朝文武只知自己的身家性命是真,其他都是假的。一遇大事,廷議經(jīng)常是經(jīng)月不決,大家都怕承擔(dān)責(zé)任,都說些模棱兩可的話來敷衍。

崇禎皇帝殺了大宦官魏忠賢,可還是不得不違心地任用宦官去監(jiān)視各地的文武百官,掛在他嘴邊的一句話是:士大夫負(fù)國家。整個明王朝后期最杰出的軍事領(lǐng)袖袁崇煥,因為滿洲人一個并不高明的反間計,被崇禎皇帝活活剮死。繼袁崇煥之后又一個最有才干的將領(lǐng)洪承疇,也是被猜忌懷疑推進了身敗名裂的厄運之中。

武人吳三桂就是在寧錦戰(zhàn)役之后,在接連聽到關(guān)內(nèi)官軍連連戰(zhàn)敗的消息之后,突然發(fā)現(xiàn)了自己原來站在冰山上。此刻他體驗到了存在的荒謬。當(dāng)然,他不會用這個詞去表述。他只是覺得,自己心中那個完整堅固的世界破裂了,名譽、尊嚴(yán)、社會成就和生命欲望、個人價值被割裂成不同的兩半。他必須有所取舍,而任何一種選擇對他都是一種不能負(fù)擔(dān)的殘酷。

一種無可逃避的殘酷。

二、沖冠一怒為紅顏

崇禎十七年(1644年),大明朝終于要咽下最后一口氣了。

這年正月,李自成在西安建國改元,旋即渡河?xùn)|征,一路勢如破竹。這時,明朝的精兵良將已經(jīng)喪失殆盡,吳三桂手下的三萬關(guān)寧鐵騎成了最后一張王牌。

正月十九日,崇禎帝在德政殿召集大臣,正式商討調(diào)吳三桂入關(guān)事宜。這其實是飲鴆止渴的一步棋,吳三桂入關(guān),就意味著撤去了擋在滿洲人面前的最后一道屏障:大明朝用吳三桂擋住了前胸,同時也把后背裸露給了敵人。面對這個難以決斷的問題,大明朝的官僚系統(tǒng)最后一次表現(xiàn)了它典型的低效性。

先是,在皇帝焦急的注視下,滿朝文武面面相覷,因為怕承擔(dān)責(zé)任,誰都不敢發(fā)言;后來,還是內(nèi)閣首輔、大學(xué)士陳寅打破沉默,老丞相畢竟閱歷深厚老謀深算,他首先慷慨激昂地打出“一寸山河一寸金”的旗號,堅決反對棄地,同時又認(rèn)為調(diào)兵勢在必行。老丞相慷慨激昂了半天,卻等于什么也沒說,可是滿朝文武卻大受啟發(fā),紛紛按這個調(diào)子發(fā)言,結(jié)果調(diào)兵之事一議再議,遷延了一月有余仍然沒個結(jié)果。

從寧遠到山海關(guān),約一百二十公里。在現(xiàn)代交通條件下是兩個小時的車程,在當(dāng)時,按正常行軍速度,兩天內(nèi)可以到達。可是不知為什么,這樣短短一段路,吳三桂的大軍竟然走了八天。這成了明清易代史上的一個謎團。

從寧遠到山海關(guān),約一百二十公里。在現(xiàn)代交通條件下是兩個小時的車程,在當(dāng)時,按正常行軍速度,兩天內(nèi)可以到達。可是不知為什么,這樣短短一段路,吳三桂的大軍竟然走了八天。這成了明清易代史上的一個謎團。

俯視一下當(dāng)時的情勢,這個謎其實并不難解。

此時,大明朝的腹地已成魚爛之勢,大半領(lǐng)土已在起義軍的控制之下。李自成的軍隊連戰(zhàn)連捷,士氣正旺。吳三桂的關(guān)寧鐵騎能擋得住李自成的步伐嗎?根本不可能。吳三桂也許能在北京城下阻擋李自成幾天,卻沒有能力挽狂瀾于既倒。作為受恩深重的軍官,他應(yīng)該與大明朝共存亡,相始終。問題是,現(xiàn)在只有終,沒有始;只有亡,沒有存。如果天下勢仍有可為,他有可能做個中興名將,救大明于危難,扶大廈于將傾,不論有多少艱難險阻,他都不會卻步。可如果只是單純地送死,他實在沒有必要那么興沖沖地自投羅網(wǎng)。

吳三桂的算盤打得很準(zhǔn),就在他在勤王的路上緩緩行進之時,三月十九日,農(nóng)民軍攻陷了北京城。崇禎皇帝在煤山上,用一根白綾,給大明王朝三百年的統(tǒng)治打上了一個句號。

四月初,當(dāng)準(zhǔn)備和李自成合作的吳三桂來到永平以西的沙河驛時,突然遇到了從京城里逃出來的家人。家人說吳府現(xiàn)在已被搜刮得干干凈凈,陳圓圓已經(jīng)成了李自成駕下“權(quán)將軍”劉忠敏的人。

血氣方剛的吳三桂簡直不能相信這樣的奇恥大辱會劈頭蓋臉落到自己身上。好一群流賊,他把山海關(guān)拱手而獻,他們卻奪走了他最心愛的女人!什么封侯之賞,什么犒師銀,都是敷衍,他們分明把他吳三桂當(dāng)成了玩物!

甲申年(1644年),四月十五日,吳三桂給多爾袞寫了一封信。但多爾袞提出,吳三桂得先剃發(fā)改服,他才能出兵。他還記著吳三桂在那封慷慨激昂的信中裝出的那副大明忠臣的姿態(tài)。

吳三桂確實沒想到這一招,不過他沒有猶豫幾秒鐘,在一片震天動地的喊殺聲中,吳三桂頭頂上的一縷縷頭發(fā),飄落到地上。

心理學(xué)家說,外表的變化對一個人的心理有著重要的影響。舉個簡單的例子,當(dāng)一個人心情不好的時候,清清爽爽理個發(fā),換個發(fā)型,也許可以使人精神煥發(fā),擺脫憂郁。滿洲人在征服漢地的過程中,所到之處,堅決要求被征服者剃發(fā)改服,即使逼得這些人再度反抗也在所不惜。許多本來已經(jīng)投降的漢人,僅僅為了保住自己的發(fā)式,再一次選擇了死亡。因為雙方都明白,這絕不僅僅是一種簡單的形式上的改變,實際上這是為精神舉行的葬禮。這種改變,意味著徹底放棄了人格獨立,徹底放棄了先前的價值體系,把自己變成了異類。

吳三桂的精神世界終于放棄了最后一點依托。他完全認(rèn)同了人性的平庸和趨利避害,完全認(rèn)同了追求情欲滿足的本能,所以不得不拋棄了人的精神尊嚴(yán)。

不過這樣也好,現(xiàn)在他心里已經(jīng)了無掛礙,反倒獲得了解放,從此他可以任憑自己胸中的貪婪、欲念和仇恨痛痛快快地肆意流淌!

順治十七年(1660年),在為滿洲人賣了十七年命之后,吳三桂終于獲得了他的報酬,吳三桂被封藩云南,位享人臣之極。

雖然滿洲人授予他高官顯爵,他還是時時處處覺察到了他們的防范心理,覺察到了他們目光中隱藏著的一絲輕蔑和不信任。吳三桂認(rèn)為只有擒殺永歷,才能徹底證明自己的忠心不二。吳三桂對永歷皇帝個人并無好惡可言。作為昔日的明臣,他對這位故主的后裔也并非沒有惻隱之心和抱愧之意。大明朝沒有任何對不起吳三桂的地方,有的只是高恩厚德,他前半生的功名地位都是大明所賜,可是他卻無情追殺明朝皇室后裔。不過,既然做了惡人,就做到底吧!現(xiàn)在,他就要借昔日恩人的頭顱一用。

三、削藩再叛

吳三桂不想再叛變了。他在云南的日子過得挺不錯,他真的別無所求了。

他喜歡云南這地方,這里四季如春,天藍得一塵不染,和內(nèi)地簡直是兩個世界。

這里離遼東很遠,離北京也很遠,遠到他似乎可以將它們忘卻。那兩處埋藏了他那么多復(fù)雜記憶的地方,他真希望不再想起。但吳三桂的宿命,正向他一步步走來。

永歷帝那封信里的話,成了吳三桂命運的預(yù)言:

“將軍自以為智,而適成其愚;自以為厚,而反覺其薄。”

順治皇帝可以理解吳三桂在命運壓迫下屈辱的投靠,也可以用混合著欣賞與蔑視的眼光看著他拼盡心力在大江南北為大清賣命。但是,當(dāng)吳三桂為了進一步討好他而再一次撲向故主時,福臨不寒而栗了。

吳三桂做得太過分了,過分得連被效忠的對象都有些難以接受。一條以噬咬舊主來取悅新主的狗能讓人放心嗎?一個沒有任何道德原則的人,可以為功,更可以為禍。

康熙皇帝基本上是在和平環(huán)境中長大的。和從白山黑水中走來的祖先不同,他接受的是正規(guī)而系統(tǒng)的漢文化教育。到了他這一代,愛新覺羅家族才真正弄明白了儒臣所說的天理人欲和世道人心的關(guān)系。出于內(nèi)心的道德信條,他不能對吳三桂當(dāng)初的投奔抱理解態(tài)度,對于吳三桂為大清天下立下的汗馬功勞,他也不存欣賞之意。對于這位王爺?shù)馁u主求榮,他更無法接受。

吳三桂為了久鎮(zhèn)云南,經(jīng)常故意謊報軍情,夸大邊陲的動蕩形勢,以保證朝廷持續(xù)供給他每年高額的軍費,這種用心也早已為某些人勘破。對這位功高權(quán)重的漢人王爺,康熙皇帝的心中只有鄙薄、厭惡,還有深深的猜疑和不安。

康熙十二年(1673年),撤藩的詔書便送到了云南。對吳三桂來講這確實是當(dāng)頭一棒。云南是他苦心經(jīng)營準(zhǔn)備留給子孫后代的。他為滿洲人打下了大半個中國,云南這塊封地并非過厚的報酬。對此,吳三桂和順治之間有著某種心照不宣的默契。

可是現(xiàn)在,剛剛親政的康熙皇帝卻要剝奪他用半生的出生入死換來的這點報酬,這未免太欺負(fù)人了。

兵權(quán)就是吳三桂的命根子。像吳三桂這樣的叛臣,在這個世界上,已經(jīng)失去了道義的保障。他的所作所為已對正統(tǒng)價值系統(tǒng)構(gòu)成了肆意挑戰(zhàn),使正人君子憤懣已久,而且,在軍政上層生存的這些年,他結(jié)交了許多朋友,也不可避免地樹了許多敵手。一旦失去兵權(quán),他的身家性命就會受到嚴(yán)重威脅。朝里多少人對他虎視眈眈!他之所以到處橫行無礙,處處游刃有余,還不是因為兵權(quán)在握!朝廷催促撤藩的詔令一道接一道,面對年輕氣盛的康熙皇帝一步步殺機畢現(xiàn)的舉動,他好像別無選擇了。

起兵之初,形勢對吳三桂頗為有利,勢如破竹的吳軍卻在長江南岸按兵不動。吳三桂通過這個舉動,向朝廷表明他并不是想真的反叛。他只是要保住自己應(yīng)得的那份利益。他認(rèn)為大軍的一路摧枯拉朽足以嚇倒未經(jīng)世事的小皇帝。他派人給朝廷送去奏章,請求停戰(zhàn)。同時,又轉(zhuǎn)托西藏的達賴?yán)餅樗虺ⅰ罢f情”,示以“裂土罷兵”之意。

他覺得自己的要求合情合理,康熙皇帝沒有理由不妥協(xié)。

這個舉動暴露了吳三桂的目光短淺。這正是他這種精明的投機者和真正的歷史偉人之間的差別,也是他注定不能成大器的證明。他這樣的人,在歷史脈絡(luò)的縫隙間可以游刃有余,卻缺乏引導(dǎo)歷史、創(chuàng)造歷史的眼光和識度。武力有時可以決定一切,卻不是無懈可擊的論據(jù)。當(dāng)他的努力和更多人的利益針鋒相對時,他的英勇、精明、識略都成了礁石上蒼白的泡沫。

退路已斷,吳軍只好再次發(fā)動攻勢。可是此時戰(zhàn)機已失,清軍已做好了充分準(zhǔn)備。形勢的力量畢竟大于人,吳三桂的大軍開始步履艱難。戰(zhàn)局急轉(zhuǎn)直下,吳三桂一生中的最后一次豪賭很快就失去了成功的希望。

1678年,起兵五年之后,六十七歲的吳三桂在絕境中痛苦死去。

三年之后,叛軍余部被肅清,吳三桂的子孫后代無一幸免,包括襁褓中的嬰兒。

本文摘自《饑餓的盛世:乾隆時代的得與失》

作者:張宏杰

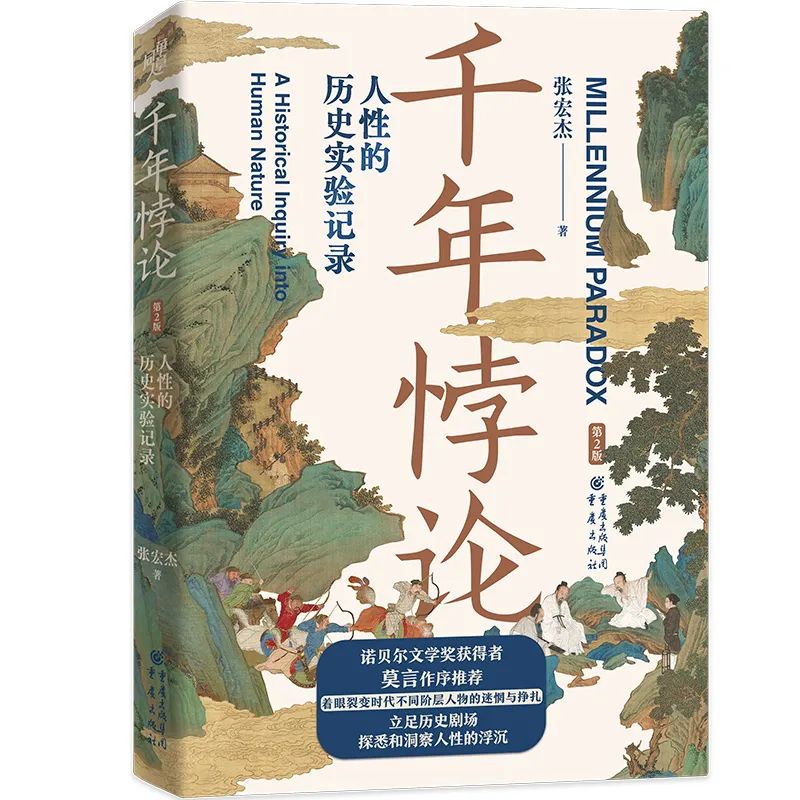

本文摘選自《千年悖論:人性的歷史實驗記錄(第2版)》。此書是知名歷史學(xué)者、暢銷書作家張宏杰珍視的初心之作,薈萃了后續(xù)歷史寫作的精華。他既能用大歷史觀看待歷史事件,又能以平等悲憫之心對待被標(biāo)簽化的歷史人物,細致描述了人性的豐盈與復(fù)雜,書寫了歷史人物的生存困境、精神震蕩與欲望追求。作為歷史啟蒙類讀物,《千年悖論》帶來了一種全新的閱讀體驗,“讓那些本來離我們及其遙遠的歷史人物的氣息甚至體溫?fù)涿娑鴣怼薄?/p>

《千年悖論:人性的歷史實驗記錄(第2版)》

作者:張宏杰

出版社:重慶出版社

出品方:華章同人

原標(biāo)題:《情種還是叛徒?張宏杰講述“真實的”吳三桂》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司