- +1

對于辛丑年,我想留下一些光亮 | 弋舟

小說家弋舟的朋友圈里,每個節氣都配有照片與文字。時間似乎于弋舟有著特殊意義,想象與世界建立聯系,和天地時序一起律動,讓他覺得關在屋子里寫作不是無足輕重的事。

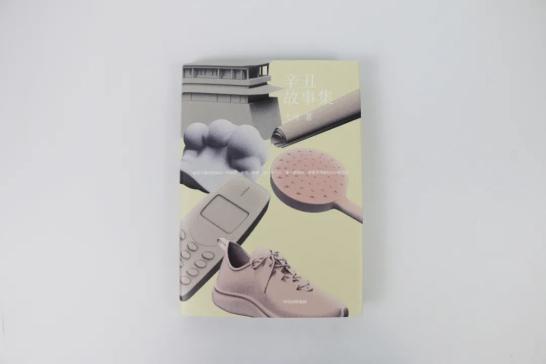

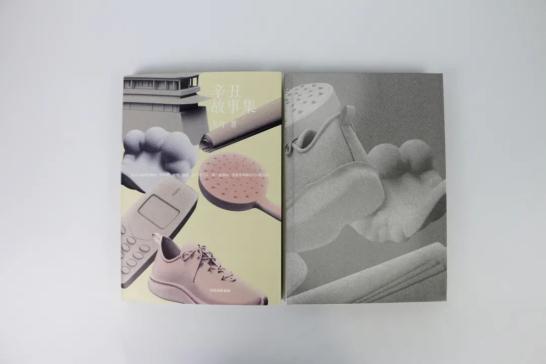

從2017年起,弋舟以中國傳統的干支紀年方式,持續創作出《丙申故事集》(2017)《丁酉故事集》(2018)和《庚子故事集》(2020),2022年8月出版了“人間紀年”系列的第四部《辛丑故事集》。在年復一年的記錄中,“人間紀年”系列也逐漸有了形狀,“我沒有想到,年復一年,罔兩問影,弋舟竟真的能將這種‘人間紀年’的方式堅持下來(李敬澤)。”

“人間紀年”系列

《丙申故事集》收錄了弋舟獲得第七屆魯迅文學獎的作品《出警》,及其代表作品《隨園》等五個短篇。《隨園》講述了一個80年代的故事:身患乳癌的文藝青年楊潔和曾經的戀人前往西部大漠,見到了垂垂老矣的初戀,一系列心理的劇變由此展開。《出警》則講述了“我”進入警察隊伍之后看到的跌宕起伏的人生故事。《發聲笛》《但求杯水》講述婚姻生活中的人對于過往和今日生活的微妙情愫,以及對向往生活無法滅絕的希望之火。

《丁酉故事集》包括《巴別爾沒有離開天通苑》《緩刑》《勢不可擋》《會游泳的溺水者》《如在水底,如在空中》五個故事。書中有故意失蹤的小女孩,有意外成為偷貓賊的男女,還有”無用“的人——2027年,百分之六十的人類變成了“無用者”,而為了重新變得有用,他們開始了自己預謀已久的計劃……《丁酉故事集》中有好幾篇故事都發生在“小區”,小區亦是今天人們生活的最大背景,影響和建構著人們的生活和心理。

庚子年對許多人而言是充滿難度的一年。弋舟在《庚子故事集》中用五個短篇故事創造了一個當下的生活世界,相比起《丙申故事集》和《丁酉故事集》,這部庚子年尚未走到年終就已完成并出版的作品,不僅打破了作家以往的寫作、出版節奏,同時也向我們提出了一個思考:同樣一件事情,在經歷過疫情之后,我們對它的看法可能也改變了。比如人戴上口罩之后,除去傳統意義上的防護,可能在內心,人會更有勇氣去坦誠某種自己的不堪。

2022年8月出版的《辛丑故事集》,則由六篇短篇構成,分別是《敲開千禧年的最后一聲鐘聲》《化學》《鼓樓》《瀑布守門人》《拿一截海浪》《德雷克海峽的800艘沉船》。五年間,我們經歷了罕見的全球性流行病,感受著世界格局的復雜變遷,似乎每個人都冒著觸礁的風險,只有在新年鐘聲敲響之際才終于僥幸生還。弋舟在辛丑年寫下的這些故事,既有時事的余震,又有懷舊的回響,還有理解當下、展望未來的熱切目光。

以下為作者弋舟在《辛丑故事集》出版之際接受《中華讀書報》舒晉瑜采訪的內容,內容有刪減,本文已取得授權轉載。

弋舟:我希望自己的小說是“體面”的

舒晉瑜 | 中華讀書報

中國作協副主席李敬澤評弋舟如鳥:“流暢地穿行于人類生活的幽暗與明亮,絕望與英勇。”弋舟頗為認同:這飛翔的姿態,至少洞察了他寫作的情緒。

作為一個美術專業出身的人,弋舟完全是被當作一個小說家來看待的。小說家的職業感和尚未消減的寫作能力敦促著他,完成一篇又一篇,一部接一部。是的,弋舟的勤奮有目共睹。

“人間紀年”系列

中華讀書報:

從2016年寫下《丙申故事集》,你陸續完成了《丁酉故事集》《庚子故事集》,為什么堅持寫“人間紀年”系列?在我們的印象中,你是特別勤奮的作家。這樣的自我約束對于創作來說,會是怎樣的影響?如果完不成,是不是也會有一點自我懷疑?

弋舟:

你說得太對了,完不成,會有一點自我懷疑。也許這有些可悲?我們證明自己、保守信心的手段,已經如此倉皇了。但是怎么辦呢?一位農民不打糧食,可能也是要自我懷疑的吧?那么,對于這種自我懷疑的有限克服,也可視作我將這個系列堅持下來的緣由之一吧。

中華讀書報:

《丁酉故事集》是在旅途中完成的?這種狀態對于寫作本身有什么影響?

弋舟:

其中有些篇章是在旅途中寫的,倒是真的能夠緩釋旅途的緊張與疲憊,我一下也想不清楚對寫作本身是好是壞,可能節奏會急促或者凌亂一些嗎?但是急促與凌亂,有時候也或可達成某種預料之外的美感。

小說家弋舟 | 圖片來自網絡

中華讀書報:

《丁酉故事集》中的人物在各自的人生泥淖中掙扎,有未來世界中被宣布為“無用者”的作家和藝術家,有為赴十八年前約定的中年男子,有目睹父母情感危機的小女孩……你的很多作品關乎困境,能否談談你對于現實主義題材的理解和認識?

弋舟:

我從來沒有覺得自己脫離過“現實”的路徑,但在有些時候,好像也被認為不那么“現實主義”。我只需要確定,我所書寫的一切困惑,歡樂抑或痛苦,都是有著現實依據的。它們從來就不會是,也不可能是純然的異想天開;同時,文學所強調的那份對于現實的終極關切,也應當始終不渝地貫徹在自己的創作之中。

中華讀書報:

《丙申故事集》《丁酉故事集》,雖然都是故事集,但前者側重人的精神情感,如何穿越困境,后者更多地聚焦普通人,小說結尾有了光亮,人們可以和困境相持。而到了《庚子故事集》中,《核桃樹下金銀花》有了某種溫暖。你覺得自己在寫作中有哪些變化?

弋舟:

是的,“有了光亮”,這可能正應驗了我的認識——寫每一部作品的條件都是很復雜的。現在的我,大約是期望“光亮”的,也更愿意在自己的作品中給出一點“光亮”。為什么呢?因為這關乎寫作者此刻具體的情緒,他感知世界的態度,甚至他自己的生理狀況、他既有的文學準備。更重要的也許是,這一切都受制于我本身的年齡與氣血——一個五十歲的中年男性看待世界時的心情。

中華讀書報:

《辛丑故事集》,是“人間紀年”系列第四本,寫到現在,是不是早就適應并且享受這種敘述節奏了?

弋舟:

不適應,也不享受。真的更像是一份工作了。這就是“專業化”帶來的后果吧,也再次教育了我,讓我明白:所有的價值只能產生于勞作。

中華讀書報:

《辛丑故事集》收入的幾篇小說,其中《瀑布守門人》(首發于《收獲》),是“致敬老田”的一篇作品。田耳也寫了一篇同名小說。這背后一定有什么故事吧?

弋舟:

說起來有些像一個游戲,我們幾個人相約以對方的小說篇名重寫一個小說。游戲感有時候挺重要的,能讓我這樣一個所謂的專業作家,提起筆來時,不那么“端著”。當然,首先是田耳的小說本身打動了我。

在新疆喀納斯,弋舟(左二)與田耳(左三)

| 圖片來自網絡

中華讀書報:

對于部分評論將你的小說概括為“城市文學”,你怎么看?今天如何書寫城市?

弋舟:

他們說得也對。今天書寫城市,作家本身要有“城市感”吧,他是一個現代性的人,又懂得批判現代性并且體諒現代性。

中華讀書報:

你曾在一次訪談中提到自己屬于“欠缺生活的作家”,目前這個問題解決了嗎?還有怎樣的寫作障礙?

弋舟:

如此表達,既是個事實,也是個省去許多口舌的策略。有些欠缺估計永遠也解決不了,譬如,我不是個女性,就沒法絕對解決掉自己男性視角的單一性。那么,障礙也是永恒的,人的缺陷,也是人行動的動力吧。

小說家弋舟 | 圖片來自網絡

中華讀書報:

你的作品形式多樣,甚至會在同一個時期寫出風格截然不同的小說。能否談談你在藝術創新上的探索?

弋舟:

可能也不是有著純然的創新沖動和自覺,而且,我們的“新”,大概率的是“舊”,我只是多少窺見了古往今來文學形式的多樣,不過是愿意都嘗試著去復盤一下。

中華讀書報:

你愿意用什么詞形容自己和作品的氣質?你有沒有覺得,自己的性格對于塑造人物有或多或少的影響?

弋舟:

我找不到那樣的一個詞,所以只好任由大家冠以認定的那些詞。我的性格必定決定著筆下人物的性格,這是毫無疑問的。如果一定要找個詞來概括,那么我希望自己的小說是“體面”的。這個“體面”,一定不僅僅指向某種嬌柔的風雅,更多的,是對藝術本身的敬重,是對文明的服從。

中華讀書報:

你曾表達“甘肅生活實際上就是我文學生活的全貌”,甘肅可視為你的“文學的故鄉”?

弋舟:

我的寫作生涯是在甘肅開始的,很多重要的文學觀念也是在這個時期形成的,基本訓練,也在甘肅完成,稱之為“文學故鄉”,是我對甘肅應有的敬意。

中華讀書報:

在甘肅,你曾連續獲得多屆黃河文學獎,拿遍了長中短篇小說的一等獎。回顧那段時期的文學創作,是怎樣的一種狀態?

弋舟:

那是美好的記憶,對寫作充滿了單純的熱情,而且難能可貴,自己的每一次實踐都得到了同樣熱情的呵護與表彰,這簡直像是一個奇跡。

中華讀書報:

你曾談到自己是沒有家鄉的人。這種“無根”的感覺對于作家會有怎樣的影響?

弋舟:

這種“無根”的感受會讓我更慎重也更倉皇一些吧,傷感也許對一個作家而言是重要的。有些人失去故鄉會肆意妄為,有些人失去故鄉則惘然不安,我應該屬于后者。

中華讀書報:

為什么到西安?從蘭州到西安,地域的變化對你的寫作狀態有影響嗎?

弋舟:

更多的是出于個人生活的原因,我的親人都在西安,父親年事已高,就近一些會更好。我想,身在北京的莫言和身在山東的莫言也會有著不同,人真的很微弱,受制于一切客觀與主觀的總和。

中華讀書報:

在西安的生活怎樣?以你的敏感,周圍的作家群的變化是否也是一種無聲的熏陶?

弋舟:

生活上我不是一個非常講究的人,所以估計待在哪兒都能自得。人是環境的產物,熏陶談不上,但一定有些事物會侵染我,是的,這有些讓人感到艱難,但這種艱難是無以言傳的,就像我們壓根無從聽到一棵被移植后的植物,是如何表達它在調整與適應著什么。

原標題:《對于辛丑年,我想留下一些光亮 | 弋舟》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司