- +1

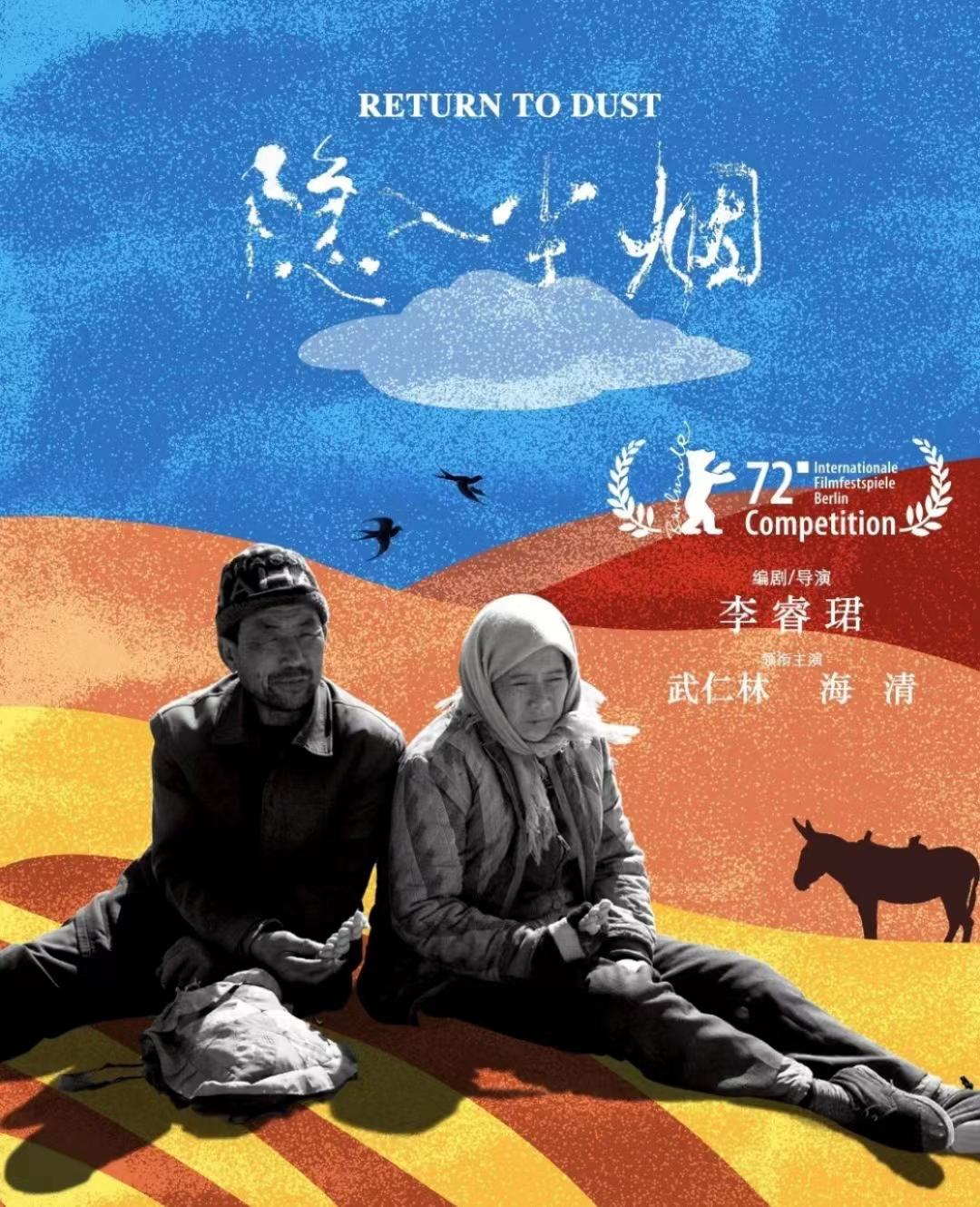

《隱入塵煙》逆襲過億,是今年最大的驚喜

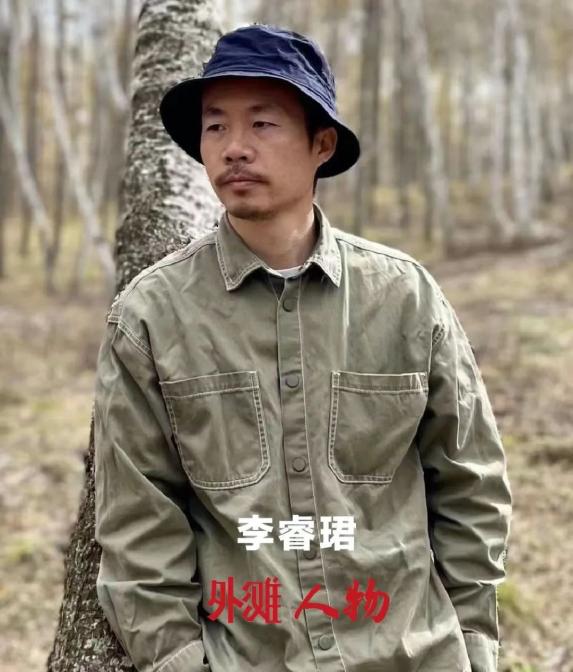

原創 外灘君 外灘TheBund

“走紅是偶然

賠錢、不紅是常態”

有點皺的白T恤、黑短褲、帆布鞋。

坐在我面前的李睿珺,穿著沒有想象中那樣考究,反而有些“樸素”,像剛從地里干完活的農民。他說,電影節經常會發很多T恤,平時穿一穿就好了。

然而《隱入塵煙》剛上映時卻叫好不叫座,首日票房僅34萬元,他不得不在微博“求排片”,女主角海清也發文宣傳,聲稱是“無力但掙扎著吶喊”。

小眾的農村題材、文藝片的標簽、晦澀的方言,都拉高了觀影門檻。

海清是這部電影里唯一的職業演員,拿著不高的片酬,還被網友指責太假,是在故意丑化農村。

看著慘淡的排片量,李睿珺曾擔心收不回宣傳費。

但意外來了,8月底,在影片上了50多天后,電影口碑逆襲上揚,豆瓣評分漲到8.5,票房今天也沖過億,成了一個奇跡!

《隱入塵煙》終究沒有隱入塵煙,在艱難的日子里,我們看到了普通人的悲憫和力量,也看到文藝作品的生命力。

隨著電影出圈,李睿珺的電話被打爆,消息動不動99+,除了吃飯,他幾乎所有時間都在不停地說話。

這條不容易的逆襲之路,以下是導演李睿珺的自述———

01

上了熱搜,

我也沒錢再做宣傳

我完全沒想到這部電影會火,8月20號晚上11點多,我發了一條朋友圈,感謝圈內外朋友的支持,還特意跑完了人生第一個20公里,慶幸電影沒有讓資方賠太多。

當時覺得,可算是奔完了。于是把朋友圈和微博上的宣傳信息,都給刪了。

過后沒幾天,一位朋友給我發了張截圖,說你們的電影上熱搜了。我沒當回事,因為已經沒錢再做宣傳了。

沒想到那天后,票房突然變好,排片也變多了。光是8月26號一天,日票房就到了100多萬元。在很多社交網站上,網友自發安利。

電影討論度上來后,我完全沒有心理準備,有時甚至想逃離這種熱鬧。

我是個內向的人,平時很少出去社交,跟陌生人在一起就渾身不自在,都不好意思主動找話說。有的電影節結束后有酒會,我很少去,因為我不喝酒,去了坐在那很尷尬。

按照原計劃,這段時間我會在北京閉關寫新劇本。

但現在要繼續在全國路演,差不多一天跑一個城市。這是我工作的一部分,必須硬著頭皮上。

有的地方因為疫情去不了,就跟大家線上聊。坐在出租車、高鐵上,有時甚至走在路上,都在接受采訪,腦子從早到晚嗡嗡轉。

微博上,過去經常有人私信我,在哪能看到電影,他們想支持,卻發現當地根本沒有排片。

這兩天則不一樣,更多網友給我分享自己的故事。有人說自己的母親就是像貴英這樣的人,小時候他覺得丟人,隨大流嘲笑母親,看完電影后忍不住哽咽。

有個杭州網友看完片子后很喜歡,剛好她是做發行的,就主動給影院打電話,要了100個黃金場。我知道后輾轉加到她微信,想當面感謝。

還有影院經理告訴我,以往觀眾聽到片尾曲就走,這部電影是個例外,大部分人看完后,還要坐一會兒緩和情緒,等字幕結束后才起身。

對我而言,這些反饋比票房數字更有意義。至少讓我有了自信,知道大家能接受這樣慢節奏的片子。

02

走紅是偶然,不紅是常態

《隱入塵煙》是我的第6部長片,主角一個是身體殘疾的貴英,另一個是憨厚老實卻沒什么地位的老四。他們都曾被原生家庭嫌棄,又在辛勤耕耘中相濡以沫。

幾乎每次路演結束后,都有觀眾問我,為什么把電影結局拍得這么慘,老四和貴英的生活好不容易有了起色,卻隨著貴英的去世畫上句號。

我骨子里是個悲觀主義者,覺得這才是生活的本質,沒那么多大團圓。

就拿我自己來說,走紅是偶然,不紅才是常態。這16年來,我拍電影的錢都是一點點攢下來的。

拍《隱入塵煙》最困難的時候,兜里只剩下2000塊錢,給孩子準備上幼兒園的錢都被花了。

在很長一段時間,我在親朋好友眼里,就是個不務正業的敗家子,別人家孩子工作了給家里錢,我還要家人倒貼積蓄。我一度覺得自己有點自私,因為拍電影讓家人陪著吃了不少苦,好在他們都很支持我。

為了節約成本,電影里除了海清外,其他演員都是普通村民。他們都是“熟練工種”,在我之前電影里出鏡過,稍微培訓下就能上手。

我父親演村長,同時負責道具,電影里的草席、簍子都是他編的。我母親演貴英嫂子,演戲之余幫我協調其他女群演。我哥和妻子,都負責制片,分別在電影里演收糧食的人和服裝店老板。就連我兒子也參與了,影片里跟貴英互動的小孩就是他。

電影一開始,喊老四“穿上你哥的衣服相親”的那個人,是我小姨。

而男主角老四,是我小姨父演的。他們在現實生活中是夫妻。

最近很多人去村里打卡,找我姨父拍照。他每天要下地干活,家里還有幾十只羊要養,忙的時候完全顧不過來。

有人好奇姨父會不會去做專業演員,這個可能性不大。他是農民,不會說普通話,年紀也大了,又沒受過專業訓練,不容易碰到合適劇本。

當時在老家村民的幫助下,演員關算是過了,拍攝時間是另一個難題。

《隱入塵煙》拍了5次,跨了10個月,想要展現出真實的四季場景。我為此做了嚴密的排期,比如麥子是幾月份種的,燕子是幾月份筑巢,這個千萬不能亂。

麥子從抽穗到變黃,時間很短暫,錯過了就得再等一年。貴英不小心鏟掉麥苗時,那顆麥苗帶著谷殼,下面長著細細的須,這是特效很難做出來的。

包括電影里的雞、豬,都是我們自己養的,所以看起來才那么真實。

03

做電影就是種莊稼

這部電影為什么會火,說實話我也不知道,因為它不是我計劃出來的結果,更像是一次偶然和意外,或者說運氣好。

我拍攝前沒有做太多市場考量,它既不是大制作,也沒有明星加持,拍的東西都很樸素。

在我看來,導演跟農民一樣,都是在處理時間、人和生命的問題。農民把種子撒進地里,秋天收獲糧食。我用筆撒下的散落語言,就像農民手里的種子,在鏡頭中結出果。

電影拍得很克制,里面有大量耕種、修建的鏡頭,給人一種平淡如水的感覺。我剪輯時還在想,大家會不會覺得太枯燥了,沒想到這么多人喜歡。

可能大家被老四和貴英的感情打動,他們在一起種麥子、用電燈孵小雞、采土方、蓋房子,從一無所有到重建生活,給人帶來勇氣。人們會在別人的苦難里,治愈自己的精神內耗。

也有可能是因為電影歪打誤撞契合了當下人們的某種情緒,大家在壓力很大時,看到一部淳樸的鄉村電影,就會有一種天然的親近感。就像干癟的種子遇到了水和泥土,逐漸蘇醒、發芽、成長。

電影口碑的發酵需要時間,這部電影的幸運之處在于,哪怕排片只有零點幾,但一直還持續著。觀眾想回到電影院看時,會發現還能找到它,這才有了逆襲的可能。

等電影的熱度過了,我還是希望盡快回歸到正常生活。

我是個很簡單的人,所有的熱情都用在了創作中,平時基本沒什么消費欲望,一年有300天是在家做飯吃的,除非有事點外賣或出去吃。

白天在咖啡廳或圖書館寫劇本,寫完了就去菜市場買菜做飯,有空跑跑步。

未來,我還是會拍農村普通人的日常,不會什么火就去追風口。

有一次出于好奇,我查了下中國男性的平均壽命,大約是72歲,如果有幸活到這個年齡,我還剩30年。如果3年拍一部電影,也就能拍10部左右。

這么一想,一下子感覺時間太緊張了,絕不能浪費在不喜歡的事情上。

我喜歡拍電影,持續做就好了。成功與否不重要,把命運交給時間和土地,自然地等待,自然地收獲。

文、編輯/Silence

圖片來源于網絡及《隱入塵煙》,如有侵權請聯系刪除

以上內容來自“外灘TheBund”(微信號:the-bund)

已授權律師對文章版權行為進行追究與維權。

原標題:《《隱入塵煙》逆襲過億,是今年最大的驚喜》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司