- +1

拜謁韓城“三義墓”,解析“趙氏孤兒”傳奇

西北大學出版社組織“晉陜峽谷沿黃歷史遺存考察”,我受邀參加。2022年2月28日,我們拜謁了極富歷史傳奇的“三義墓”。“三義墓”位于陜西韓城金城西南12公里處的嵬東鄉堡安村東南一處荒廢的村寨遺址中。“三義墓”是為了紀念春秋時期晉國大夫趙武和名士程嬰、公孫杵臼而興建的墓葬群。墓地有明萬歷三十六年(1608年)和清乾隆四十一年(1776年)重修碑文三通。三座墓均為磚砌圓形墓,墓前均有碑樓。位置偏西北的一座墓碑上刻“晉卿趙文子墓”;向東南而行不遠,有兩墓相鄰,分別刻著“晉公孫義士杵臼墓”“晉程義士嬰墓”。

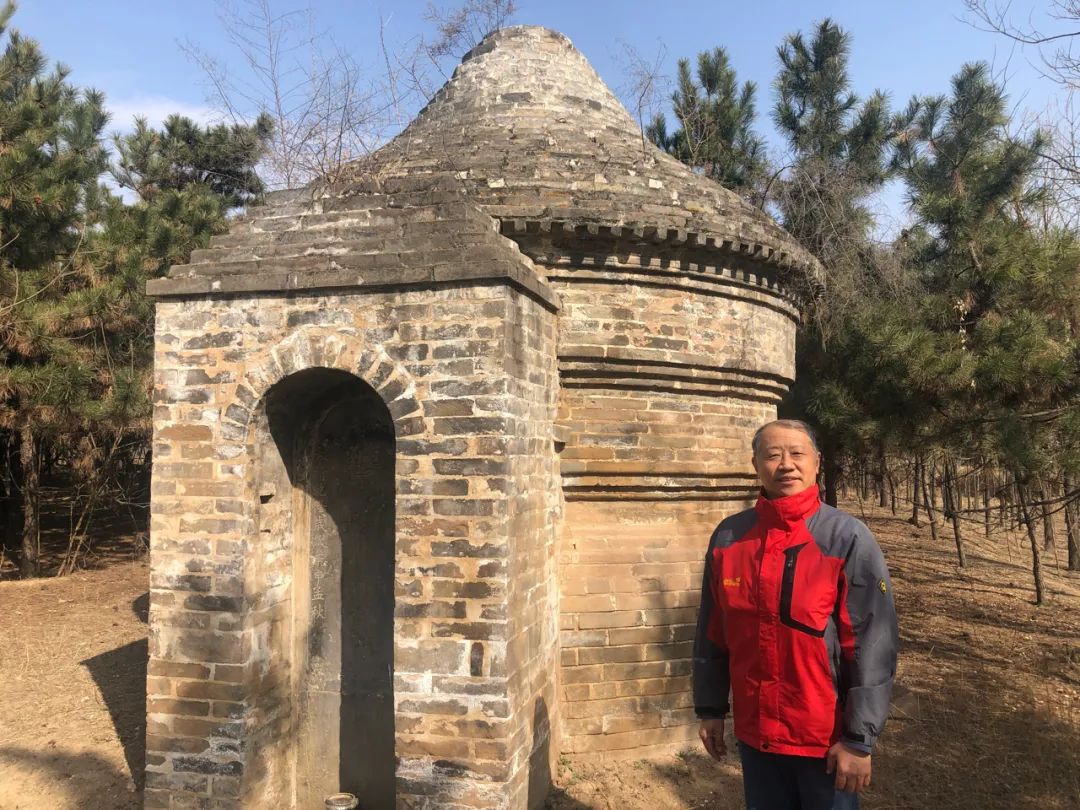

孫家洲教授在程嬰墓前

“三義墓”四周有斷續相連的夯筑圍墻,大體上呈正方形。入口處立有“陜西省第五批文物保護單位”的石碑。一個遺址能夠進入“省級文物保護單位”的行列,必定有某種歷史依據,具備研究的價值。

“三義墓”省保碑

“三義墓”周圍的殘存圍墻

春秋時代,發生在晉國統治集團高層的一場斗爭,圍繞著執政巨卿趙氏一門的劫難和復蘇而展開。其中充滿血腥、陰謀和傳奇。但是,記載這段政治大案的歷史書籍,卻給后人留下了兩個不同的“版本”。一個是《史記·趙世家》的記事;另外一個是《左傳》的記事。我們可以從《左傳》記事的人物關系、與相關歷史大局的關聯性而言,判斷它更經得起推敲;反觀《史記》記事,就會感覺傳奇性太強、可信性不高。但是,這里出現了一個很值得斟酌的文化現象:從后世社會大眾“接受”角度而言,《史記》記事的影響力遠在《左傳》之上。“趙氏孤兒”的故事流傳極為廣泛。

《史記·趙世家》記載的“趙氏孤兒”傳奇

大夫趙氏一族,在晉國歷史上一直有很高的地位。趙衰是輔助晉文公流亡和成就霸業的關鍵人物,在晉國的地位與威望極高。趙衰逝世后,其子趙盾繼任輔政大臣。其后,趙盾在擁立晉靈公的過程中發揮了關鍵作用,“靈公既立,趙盾益專國政”。但是到了晉靈公十四年(前607年),晉靈公與趙盾君臣之間的矛盾公開化,“益驕。趙盾驟諫,靈公弗聽。及食熊蹯,胹不熟,殺宰人,持其尸出,趙盾見之。靈公由此懼,欲殺盾。盾素仁愛人,嘗所食桑下餓人反捍救盾,盾以得亡。”趙盾僥幸逃脫了晉靈公的加害,在他出走但是尚未出境之前,發生了其族弟趙穿弒靈公的事變,晉成公在趙氏擁立下繼位。趙盾中途復反,再掌國政。趙穿“弒君”很容易被理解為與趙盾有某種說不清楚的關系。趙盾身為正卿,在靈公被殺的過程中,“亡不出境,反不討賊”,這后半句的要害,是指責趙盾返回晉都重新執政后并未追究趙穿的弒君之罪(只是免其官職而賦閑),所以晉國太史董狐直接以“趙盾弒其君”來記載此事。成為后世所推尊的不畏權貴、秉筆直書的史官楷模。趙盾可以操控政局,卻無法制止對其不利的輿論流傳。正是這種或明或暗的輿論,成為日后趙氏遇難的“前因”和“伏筆”。

趙盾逝世后,其子趙朔按照規定繼承其封邑和大夫爵位。趙朔為人相對低調,能力和威望明顯不及其父。后來,趙朔娶了晉室之女趙莊姬為夫人(趙莊姬,也被稱為“趙姬”,本是晉景公的姐姐,而《史記》誤作晉成公的姐姐)。時勢轉移,到了晉景公三年(前597年),時任司寇屠岸賈聯絡貴族人物設謀誅滅趙氏。屠岸賈發起誅滅趙氏之謀,打出的旗號就是要為多年前被趙氏殺害的晉靈公“復仇”,把趙盾從秉國重臣重新定位為弒君賊首,從而力主將趙氏滅族。除了韓厥稱病不出之外,屠岸賈“不請而擅與諸將攻趙氏于下宮,殺趙朔、趙同、趙括、趙嬰齊,皆滅其族”。所謂“不請”是指屠岸賈未曾向晉景公請命而擅自發起了事變。這場被稱之為“下宮之難”的慘案,趙朔及其兄弟同宗悉數被殺。昔日聲望顯赫的趙盾家族,在屠岸賈主謀、諸將共同參與的高層內部殘殺中,走向了被滅族的深淵。

天不絕趙:趙朔之妻(趙莊姬)懷有身孕,在大難發生之時,她避入宮中得到庇護。她的特殊身份,使得屠岸賈不敢公然對她加害。不久,趙莊姬在宮中誕育遺腹子,起名為“趙武”。屠岸賈得知趙莊姬生子,曾經強行入宮搜索孤兒。趙莊姬冒險以“置兒绔中”的方式僥幸躲過一劫。趙盾的門客公孫杵臼、程嬰謀劃營救孤兒出宮養護,以存趙氏血脈,借此而求異日復仇。兩位好友之間有了如此一番對話:【公孫杵臼曰:“立孤與死孰難?”程嬰曰:“死易,立孤難耳。”公孫杵臼曰:“趙氏先君遇子厚,子強為其難者,吾為其易者,請先死。”】隨后,二人依計而行,謀取他人嬰兒,由公孫杵臼藏匿山中。程嬰則以超常的勇氣,扮演了“叛主賣友”的角色,以求取千金為謝的名義,出面告發趙氏孤兒的藏身之處。程嬰帶領諸將前往公孫杵臼和嬰兒的藏身之處。杵臼故意當眾怒罵:“小人哉程嬰!昔下宮之難不能死,與我謀匿趙氏孤兒,今又賣我。縱不能立,而忍賣之乎!”結果是公孫杵臼與嬰兒被殺。屠岸賈以為趙氏孤兒確實已死,認定趙氏一族已被斬草除根,總算是放下心來。真正的趙氏孤兒趙武卻依然健在,程嬰攜帶他隱匿于山中而慢慢長大成人。

晉景公十七年(前583年),景公久病不愈,召大臣韓厥入宮商討治病驅邪之策。韓厥面訴趙氏之冤,誘導晉景公把自己久病不愈與趙氏先祖亡靈“作祟”關聯在一起。在韓厥的輔佐之下,晉景公啟動了為趙氏“平反昭雪”的密謀。景公與韓厥把趙武秘密召入宮中,利用諸將入宮問疾之機,景公借助于韓厥所屬兵力為威懾力量,脅迫入宮諸將面見趙武。此時的諸將只能順水推舟,把當年制造冤案的責任完全推到屠岸賈的身上。于是,在晉景公的安排之下,“召趙武、程嬰遍拜諸將”,這些反戈一擊的晉國諸將,轉而與程嬰、趙武聯手,發起突然襲擊,出兵攻打對宮中新變毫不知情的屠岸賈,滅其全族。趙氏家族原來享有的田邑都返回給趙武。當年屠岸賈發起“下宮之難”導致趙氏滿門被殺,十多年后卻慘遭滅族之禍。

按照這個敘事系統,趙武能夠幸存,而有趙氏劫后復興的傳奇發生,最為關鍵的一環是公孫杵臼與程嬰的設局相救。按照常人的思維,忍辱負重的程嬰苦盡甘來,盡可以安享富貴了。但是,程嬰卻選擇了另外的歸宿:等到趙武舉行冠禮,正式“成人”之后,程嬰向各位大夫辭行,他對趙武說:“昔下宮之難,皆能死。我非不能死,我思立趙氏之后。今趙武既立,為成人,復故位,我將下報趙宣孟與公孫杵臼。”其中的“趙宣孟”是故主趙盾。程嬰決意自殺的原因,是要踐行和公孫杵臼當年的生死之約。趙武啼泣頓首,一再請求程嬰不可自殺,愿意竭盡所能回報程嬰的救命和養護之恩。程嬰不為所動,自殺身亡。趙武為程嬰服重孝三年,“為之祭邑,春秋祠之,世世勿絕”。程嬰出人意料的選擇,強化了“守信守義”的感人色彩。程嬰、公孫杵臼兩位義士的忠誠、智慧和義氣,經過司馬遷濃墨重彩的描述,足以感人肺腑,名垂青史。

以上所述,就是司馬遷在《史記·趙世家》中所記載的歷史傳奇梗概。這段傳奇故事,是否符合歷史真實?其實,是大可存疑的。

《左傳》記載的“趙氏內亂”脈絡

《左傳》對趙氏在晉國政治旋渦中的沉降與復蘇的記載,與《史記》有許多不同。最主要體現在以下幾個方面:

1.《左傳》記事,根本沒有屠岸賈其人。不僅《左傳》沒有屠岸賈,解釋《春秋》的“三傳”,以及記載春秋歷史的另外一部史書《國語》,均無其人其事。

2.在趙盾死后,趙氏家族確實一度發生過變亂,所謂的“趙氏孤兒”趙武確實是在權力之爭獲勝后,重新獲得封邑與位號。這是一場趙氏內部發生的“內亂”,主要的推動者不是別人,就是趙武的生身之母趙莊姬。這場“趙氏內爭”表面看來是由“不倫私情”所引發,實際是反映趙氏家族內部的斗爭。而且,趙氏內爭又與晉國君主和強勢大夫的權力之爭糾纏在一起。真是一出歷史大戲。

趙盾生前獨攬國政,不僅晉君心生疑忌,其余各姓大夫也難免有嫉恨之心。在趙盾死后,荀氏、士氏、郤氏等三家大夫的勢力在晉君的默許下先后崛起,而趙盾的四個兒子(趙朔、趙同、趙括、趙嬰)偏偏自行其是,在這種背景之下,趙氏家族面對的形勢本來很是兇險了,他們卻沒有自省和戒懼之念,尤其是趙同、趙括、趙嬰三人,還在依仗是趙盾之子而驕橫跋扈,在高層統治集團內部招人嫉恨。更慘烈的“窩里斗”在趙氏家族內部爆發,真是“禍起蕭墻”。

《左傳》記載:“晉趙嬰通于趙莊姬。”此事發生在魯成公四年、晉景公十三年(前587年)。此時,趙盾的嫡子趙朔已經病故,趙莊姬是孀居的寡婦,他們的兒子趙武尚年幼。趙武的母親趙莊姬,為了給兒子爭取到身為“嫡孫”應該有的地位,她力求在趙氏家族內部找到有能力的同情者和支持者——庶子中最有能力卻被閑置的趙嬰,成為她最該爭取或者是利用的對象。從趙氏的宗族輩分而言,趙嬰是叔叔,趙莊姬是侄媳,兩人之間的私通關系是亂倫。如果上面所作的政局與人事關系的分析可以成立,就可以意識到趙嬰與趙莊姬之間的關系,并非單純的男女私通了。

趙嬰與趙莊姬的“不倫”私情,確實讓趙氏家族蒙羞。趙括和趙同兄弟二人聯手,于晉景公十四年(前586年)將趙嬰這位同胞兄弟驅逐出境,將他流放到齊國。至此,趙盾的三個庶子走向公開決裂。此后幾年,趙括和趙同在晉國參與過相關外交和軍事行動,算是趙氏勢力的代表,而趙盾的嫡孫趙武,因為年幼沒有獲得政治身份。趙嬰被驅逐出境,使得趙莊姬為了兒子所作的苦心安排完全失效,她對趙括、趙同兄弟的嫉恨,就一直在積蓄。到晉景公十七年(前583年),趙氏宗親內部的大變局發作:趙莊姬出面告發趙括和趙同“謀反”。這位趙莊姬的“報復”真是凌厲無情,她以晉君之姐、趙家孀婦的雙重身份出面告發,還拉上了當時晉國最有權勢的欒、郤兩家貴族充當證人。而欒、郤兩姓貴族對于晉景公有意整肅趙家的用心早就洞若觀火!有如此內情,趙括和趙同就無法幸免了。晉國君臣發起了討伐趙括、趙同的行動,將兩家的人全部誅殺。事變之后,韓厥向晉景公奏請,以趙衰、趙盾父子的道德功業為憑借,要求保證他們的后代有人繼承其基業。韓厥的奏請得到了晉景公的同意,隨趙莊姬生活于宮中的趙武成年后被立為大夫,將趙盾的封邑田地悉數歸還給趙武。趙氏宗族得以歷劫而復興。趙莊姬復仇成功,將仇人趙括和趙同全家殺戮,還給趙武掙回了趙家掌門人的身份;欒書等晉景公的心腹大臣完成了整肅趙氏宗族勢力的任務;晉景公也因為抑制了專橫跋扈的趙氏宗族而可以安心了。

這才是“下宮之難”的歷史真相——被殺戮的不是趙盾和趙朔的全家,而只是趙盾的兩個庶子趙括和趙同及其家人;趙莊姬不是此次事變的受害者,而是發難者;趙武是此次事變的受益人。

如何評價趙盾與晉靈公的關系,是認識這段歷史的重要切入點。研究春秋歷史的當代史學大家童書業先生在《春秋左傳研究》(上海人民出版社,1980年10月版)中,就設立“晉趙盾專政”一條,直指趙盾是操控國政的權臣。他認為,晉靈公被殺,“此為春秋史上一大事,自此而晉國政權漸下移,大夫專政,以致內政多門,霸業不競,卒致三家分晉之局”。另外一位研究春秋史的學術名家趙伯雄教授,在《趙衰父子與晉國政治》(收入氏著《經史文存》,中華書局,2022年4月版)有如下一段論斷:“趙衰、趙盾的治國理念與為政風格,并非孤立的現象,在晉國是很有代表性的……我們考察春秋時期趙衰、趙盾這一類人物的政治活動,就會發現他們的言論與實踐往往為春秋末葉以來士人創建種種政治理論所取資。”他們討論問題的關注點,越過了春秋時代的局限而有更深邃的審視角度。

(作者為中國人民大學歷史學院教授)

原標題:《拜謁韓城“三義墓”,解析“趙氏孤兒”傳奇》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司