- +1

可燃冰,新晉網紅?

原創 中年維特 地球知識局

(⊙_⊙)

每天一篇全球人文與地理

微信公眾號:地球知識局

NO.2295-可燃冰是畫大餅?

作者:中年維特

校稿:辜漢膺 / 編輯:板栗

2015年前后,在石油價格節節攀升,環境問題日益凸顯的背景下,看名字就很有噱頭的可燃冰一度成為地球村全村人的希望。不但中、美、日等大國紛紛進行實驗性開發,還被編入考題,寫進新聞,一時間風光無兩。

可燃冰 新晉網紅?▼

甚至還鬧出過“100L可燃冰,可讓汽車跑5萬公里”的大烏龍,經過廣泛傳播,進一步加深了可燃冰的神話色彩。

然而,幾年過去了,曾經被嘲笑騙補貼的新能源發展成了“寧王”“迪王”。可燃冰卻不見蹤跡,只是偶爾會被冠以“中國儲量第一”、“夠用1000年”的標題,出現在犄角旮旯的推文中。

可燃冰為什么搞不出大新聞了?它真的那么有前景嗎?

能源續命的種子選手

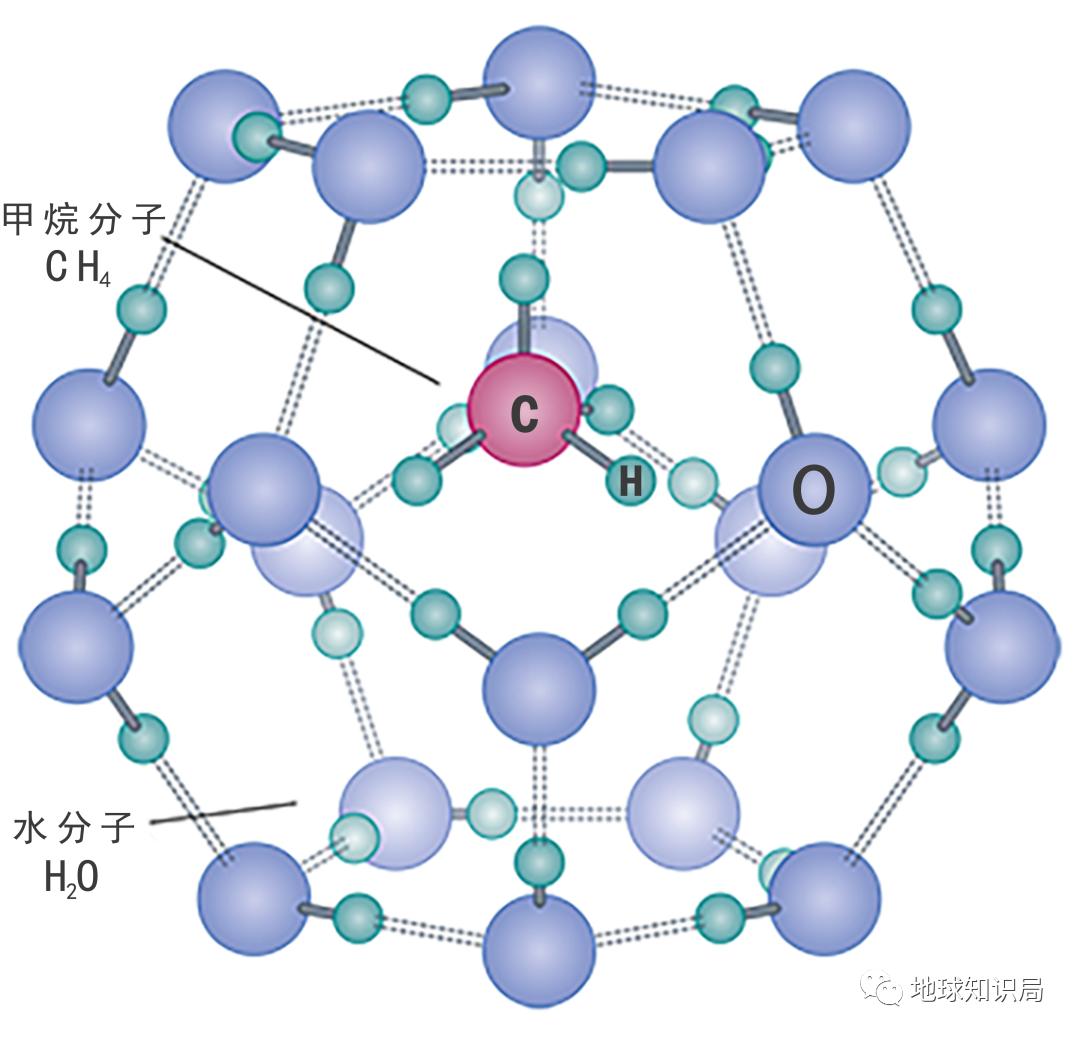

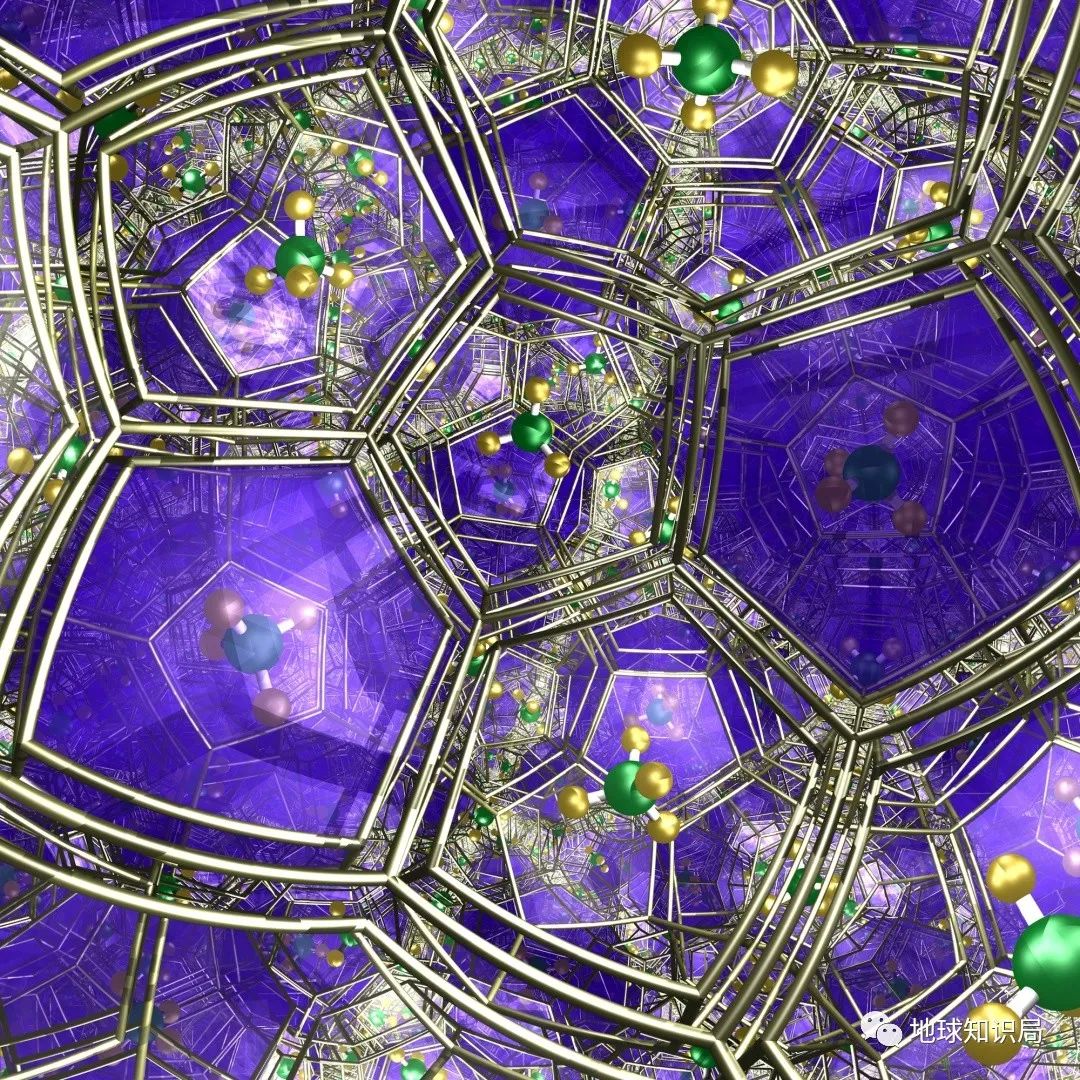

可燃冰指的是天然氣水合物,因看上去像冰卻可以燃燒的特性得名。它通常在0℃-10℃、10MPa以上的壓力、擁有充足水源和氣源的環境下,由氣體分子和水分子形成。氣體可以是甲烷,也可以是乙烷、二氧化碳、硫化氫、氮氣等,都是天然氣田中的常見成分。

甲烷被水分子包圍并被困在分子籠中

這種分子結構被稱為包合物

(圖:可燃冰球棍模型 參考:world ocean review)▼

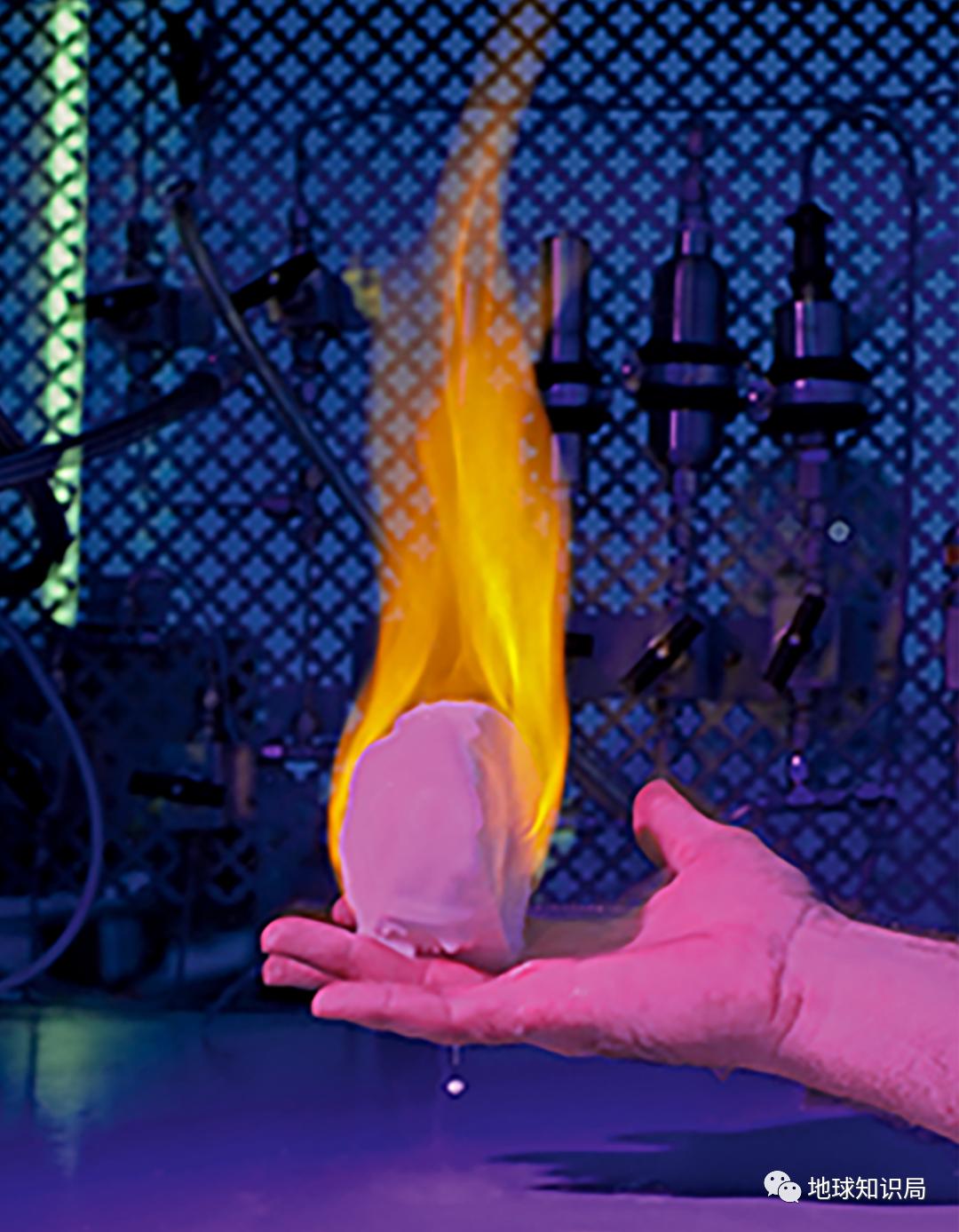

可燃冰分解時吸熱并會釋放大量的水

因此手托著燃燒的可燃冰也沒事

(圖:world ocean review)▼

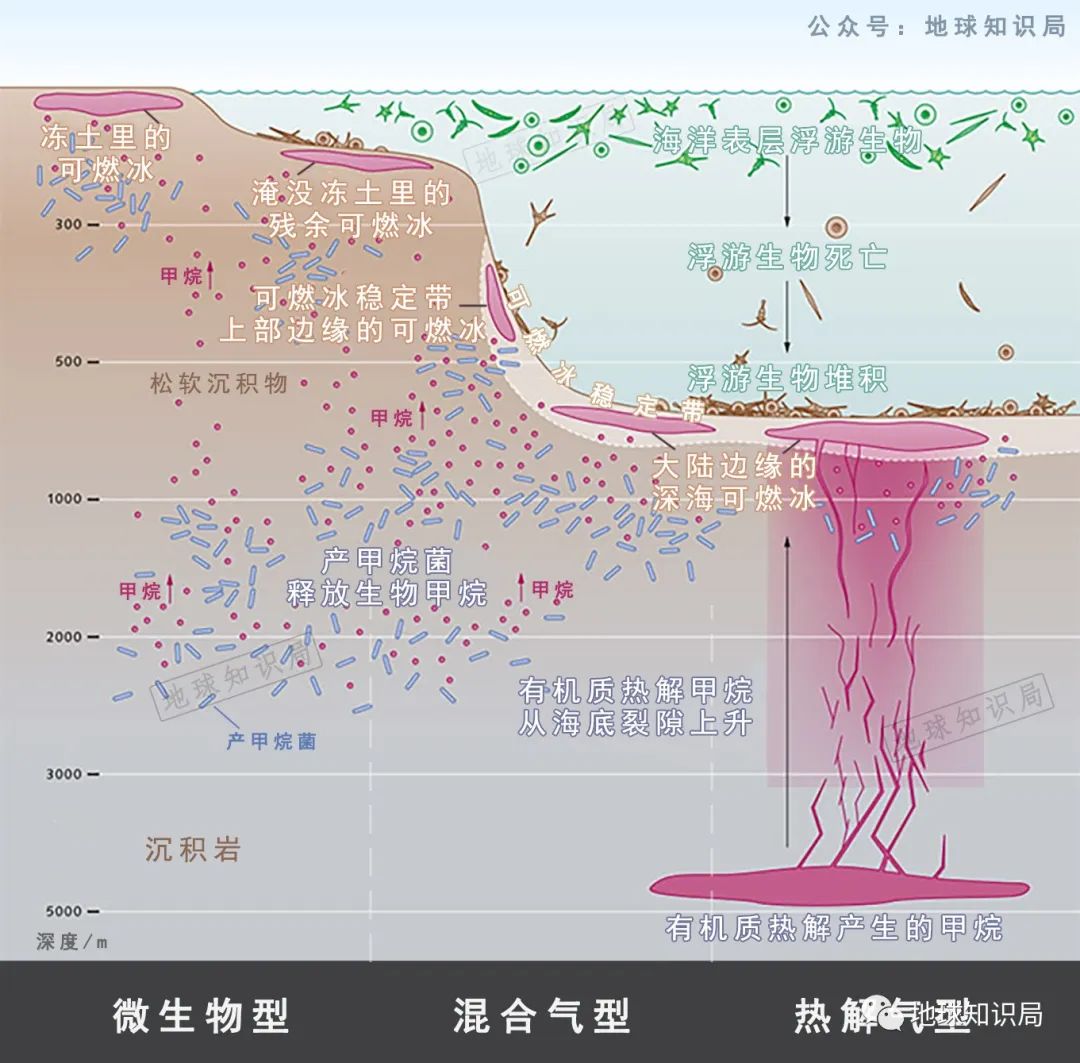

可燃冰中的烴類氣體主要有三種來源,有的來自于微生物的分解,稱為微生物氣型;有的來自于深部油氣田的熱降解,稱為熱解氣型,兩者混合形成的就叫混合氣型。在海域發現的可燃冰絕大多數為微生物氣型,在陸域發現的可燃冰以混合氣型、熱解氣型為主。

(圖:可燃冰生成過程 參考:world ocean review)▼

根據氣體分子的不同,可燃冰可以分為三類:

I型由甲烷、乙烷、二氧化碳、硫化氫等較小直徑的氣體分子和水分子結合而成;

Ⅱ型由甲烷、乙烷等小分子,丙烷及異丁烷等較大分子和水分子結合而成;

H型由氣體組分中有異戊烷等較大氣體分子和水分子結合而成。

(各類可燃冰結構及組成 圖:wiki)▼

(I型甲烷籠型結構 圖:flickr)▼

在標準狀況下,1立方米可燃冰可釋放出164立方米天然氣和0.8立方米的水,能量密度是天然氣的2至5倍、是煤的10倍。驚人的能量密度讓它具備廣泛的應用場景。

更好的消息是,可燃冰的分布非常廣泛,27%的陸域和90%的海域都存在可燃冰。前者主要分布在大陸永久凍土區;后者主要貯藏在深海淺底部的沉積物中,太平洋沿岸海域分布尤其密集。全球可燃冰含碳量超過已探明煤炭、石油、天然氣三者含碳量總和的2倍。

橫屏—全球可燃冰分布情況 (圖:USGS)▼

中國的可燃冰開發潛力尤其巨大,根據《中國礦產資源報告2018》的初步預測,中國可燃冰資源量高達800億噸油當量。

不過,正因為對于可燃冰的勘探與應用還在比較初期的階段,很難給出一個可靠的世界各國可燃冰儲量排名。所以中國的可燃冰儲量雖然大,在現階段渲染“全球儲量第一”未必準確也缺乏實際意義。

中國的凍土區總面積達215萬平方公里,排名世界第三,蘊藏著350億噸油當量左右的可燃冰。凍土下的可燃冰可供我國使用近90年。

青藏高原、西部高原山地和大小興安嶺是中國陸域凍土區可燃冰的集中分布地區。然而,這些地方普遍位于交通不便的高寒地區,地質條件復雜,想要開發并不容易。

而且,這些地區又是中國乃至半個亞洲的水塔,中國、印度、中南半島和俄羅斯遠東地區的母親河普遍發源于此。當地生態非常脆弱,一旦開發不當,就可能造成嚴重的環境后果。

凍土區生態環境一旦遭到破壞很難恢復

(圖:圖蟲創意)▼

中國廣袤的深海中預計蘊藏著450億噸油當量的可燃冰,又以南海的貯藏量最為突出。中國在南海已經發現了兩個超千億立方米的礦藏,圈定11個成礦遠景區、25個有利區塊。其中神狐海域的可燃冰已經分別于2017年和2020年完成了兩次試采。

未來南海可能會成為中國的能源重地。

可燃冰試采的功臣——藍鯨一號

(圖:圖蟲創意)▼

易散的白色石油

可燃冰具備種種優勢,奈何自然狀態的可燃冰并不是純凈、集中、敲下來幾塊就能用的“可燃冰冰川”。而是深埋于高寒的凍土、深海海底沉積物之下,混雜于沙石之中的可燃冰礦產。

可燃冰形成條件十分復雜,在自然界往往呈現出多種形態

(不同形態的可燃冰 圖:USGS)▼

開采可燃冰,要面對井筒溫度壓力控制、安全鉆井液密度窗口狹窄、試采出砂嚴重、環保風險等方方面面的問題。比石油、天然氣麻煩多了,甚至比頁巖油開采難度更大。

當代社會的能源、化工產業很多是與天然氣適配的。能量密度很大的可燃冰,卻不能以“冰”的形式直接利用。所以目前的開采方法,還是把可燃冰當作雜質多的天然氣,想辦法置換出其中的甲烷。

我國采取的地層流體抽取法開采可燃冰示意

(圖:地質云)▼

目前,中國、美國、日本、加拿大等強國都在努力研究、勘探可燃冰,謀求早日實現商業化開采。

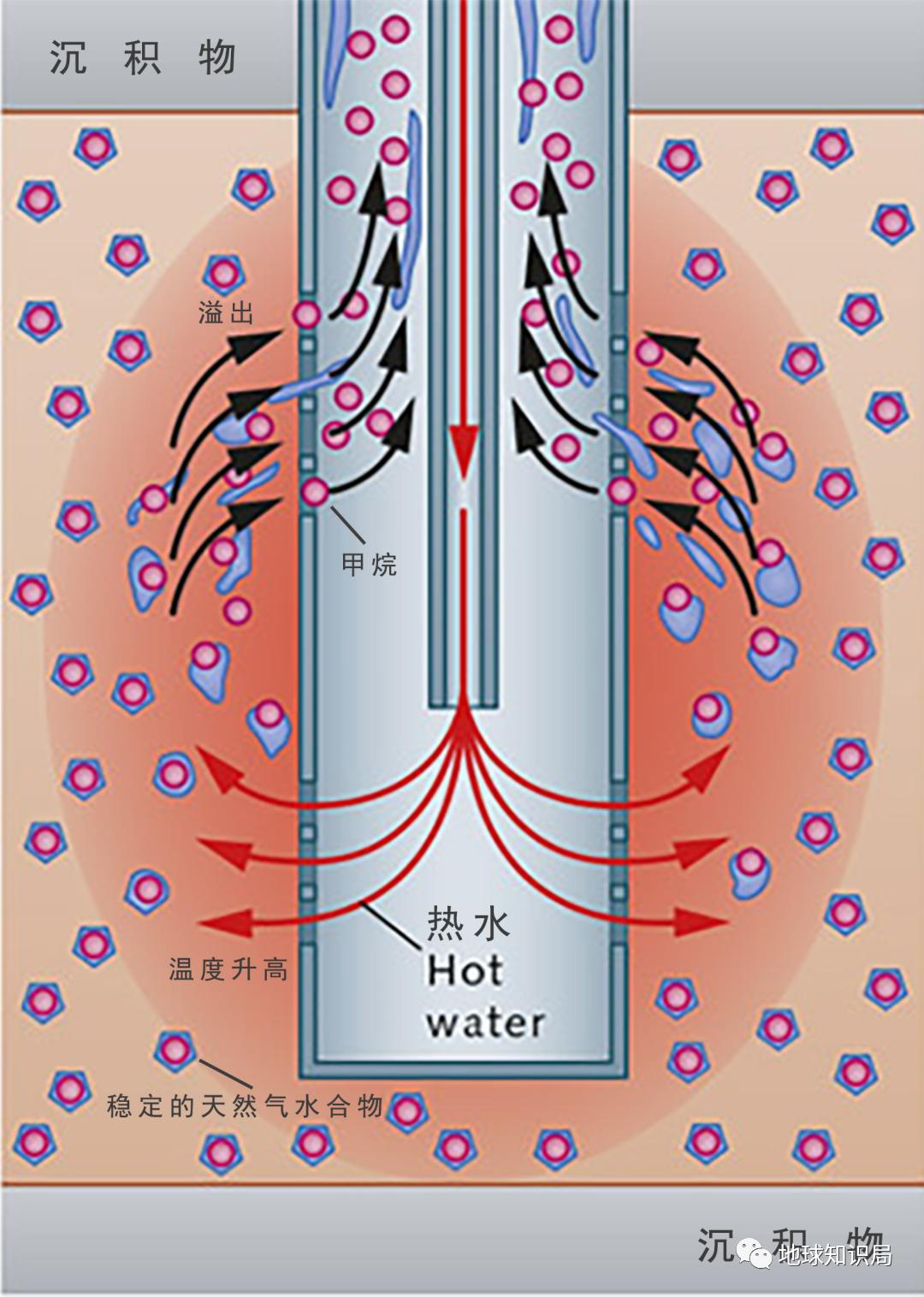

2002年加拿大率先在北極凍土區利用注熱法試采可燃冰。這種方法利用可燃冰20℃時氣體分子就會溢出的特性,直接加熱天然氣水合物層,促使天然氣溢出。這是最初級的方法。

注熱法示意 (參考:world ocean review)▼

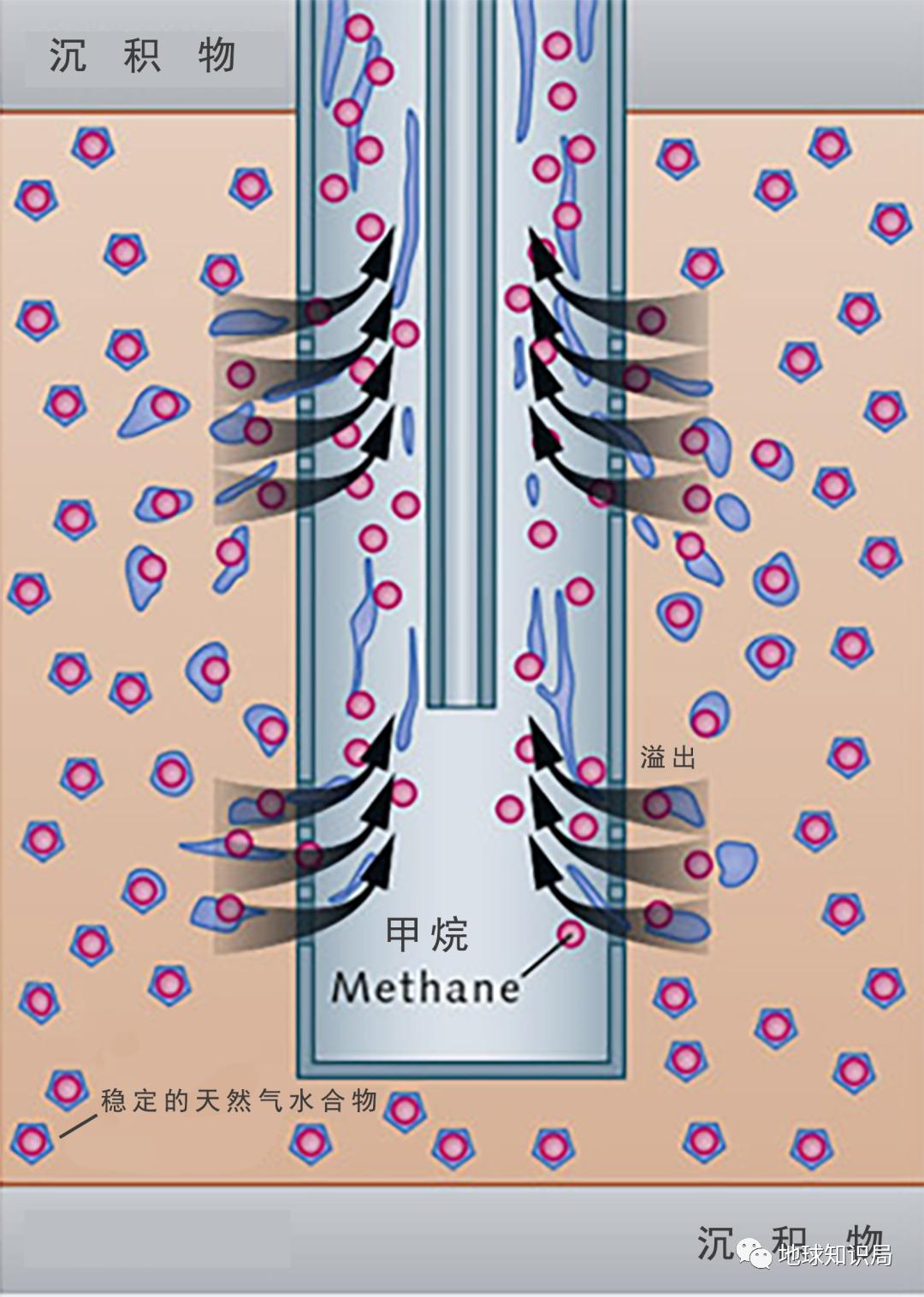

2008年,加拿大試驗減壓法,通過降低壓力促使天然氣水合物分解,取得了比第一次更好的效果。隨后2013、2017年日本試采;2017、2020年中國試采使用的都是這種方式。目前減壓法是相對比較成熟,應用最多的方法。

減壓法示意

(參考:world ocean review)▼

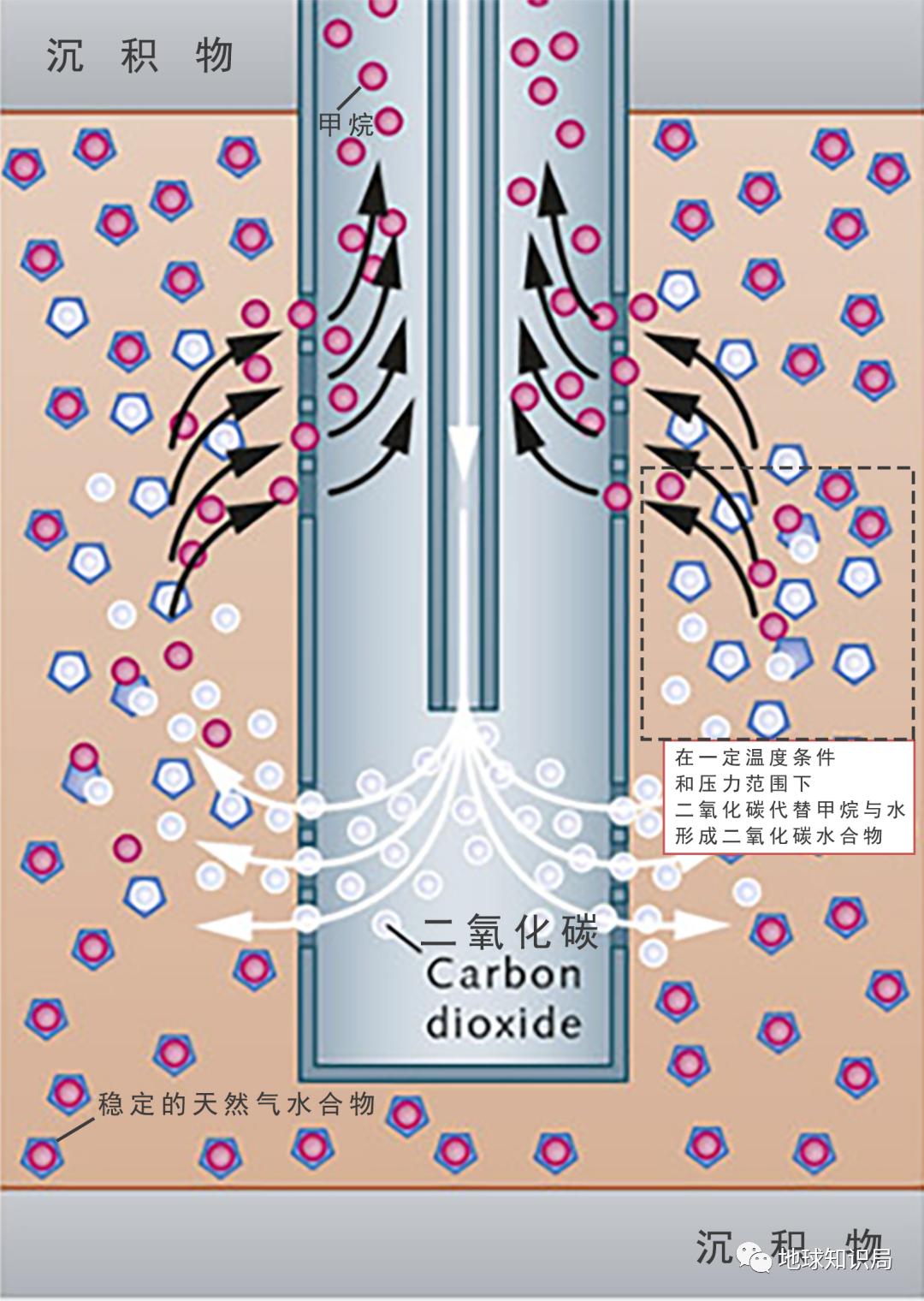

2012年,美國試驗了二氧化碳置換開采法,在一定的溫度和壓強下注入二氧化碳,與水結合置換出甲烷。二氧化碳水合物形成會放熱,進一步促進可燃冰分解。這種騷操作不但采集了甲烷,還封存了二氧化碳,而且更安全,就是難度系數太大,暫時沒有商業化前景。

二氧化碳置換法示意 (參考:world ocean review)▼

除了這些成功試采的方法外,還有化學試劑注入開采法;直接開采可燃冰礦,在淺水分解的固體開采法等等方式。

從目前五花八門的開采方式便不難看出,可燃冰的大規模開采尚在試驗階段。類似20年前處在頁巖革命前夕的頁巖油氣,可燃冰未來可期,但是當前技術卻不夠成熟,商業化成本較高。

為什么沒下文了?

在2010年代,各國紛紛上馬可燃冰試驗,不但技術上突飛猛進,還在宣傳上開足馬力,讓可燃冰似乎成為了接棒石油的新能源。如今關于可燃冰的消息似乎沒了下文,這背后的原因是多方面的。

2007年,我國首次在南海實驗鉆探中成功獲取實物樣品

(激動的心,默默比贊的手 圖:中國地質調查局)▼

最根本的原因是如今常規天然氣不夠枯竭,如果沒有地區沖突的影響,天然氣供應非常穩定,價格也比較低廉。而水合物的分解是吸熱反應,開采過程中需要不斷注熱和降壓,以破壞相平衡條件。這就決定了可燃冰的開采成本低不了。

而可燃冰的競爭者卻已經已經成熟了。頁巖氣革命比尚未達成的“可燃冰革命”早了幾步,頁巖氣開采成本大幅下降。頁巖氣技術的成熟降低了發展可燃冰技術的緊迫性,進一步提高了商業化的難度。

川渝地區的頁巖氣資源十分豐富

其中川南還是我國最大的頁巖氣生產基地

(圖:圖蟲創意)▼

其次在于開采可燃冰的生態風險過高。甲烷是一種強效溫室氣體,它的溫室效應為二氧化碳的20倍,全球海底可燃冰中的甲烷總量約為地球大氣中甲烷總量的3000倍。

偏偏開采可燃冰容易引發甲烷泄露,甚至是海底滑坡,生產事故可能會演變為生態和地質的雙重災難。這進一步提高了可燃冰開采的成本和技術難度。

如何規避或應對開采可燃冰

可能引發的災害還需進一步研究▼

更大的悲劇是,可燃冰尚未等到屬于自己的時代,時代就已經變了。近年來,氣候變化終于發展到了肉眼可見,影響每一個人生活的地步。綠色能源轉型成為了全世界的共識。

天然氣可以作為過渡但是終究不是長久之計。可燃冰這種“不純的天然氣”相較于風口上的風電、光電、鋰電顯然不是優先選擇。

現在綠色、低碳、環保、可持續才是時代的主旋律

(圖:flickr)▼

即使將來可燃冰大規模商業開發成功,也僅僅意味著成功為化石能源續命,而非從根本上改變能源結構。如果沒有技術突破,可燃冰大規模商業化會以常規天然氣資源進一步枯竭,氣價上升為前提。到那時,發展可再生能源會變得更加緊迫。

往年冬天,這日子已經十分難過了

今年冬天,缺油缺氣,寒冬更難熬

(奧地利 圖:壹圖網)▼

即使如此,繼續研究可燃冰依舊意義重大,因為可燃冰絕不僅僅是“有雜質的天然氣”。

可燃冰大量分解可能是二疊紀-三疊紀生物大滅絕的原因,了解背后的機制才能避免悲劇重演;海底和凍土中的天然氣管道維護成本極高,偏偏符合低溫、高壓、有氣源的條件,容易形成可燃冰堵塞管道。

明日的我們會不會成為昔日的它們呢,誰也不知道

(圖:alamy)▼

只有研究可燃冰的生成原理,才能減少管道可燃冰的形成,降低維護成本。而且,人工可燃冰為更安全地運輸天然氣提供了新的可能。而二氧化碳封存技術即使不是為了能源,在雙碳背景下也顯得很有意義。

因此,可燃冰成為人類能源支柱的未來,并不是最好的未來,但是可燃冰的研究前景,卻值得期待。

最后

參考資料:

1.付亞榮,李明磊,王樹義,李云峰,李莉.中國陸域凍土層可燃冰勘探開發現狀與前景[J].工程研究-跨學科視野中的工程,2018:6-16.

2.任輝,周鋒,寧樹正,王松,蘭友根.我國人工可燃冰開發利用狀況與戰略研究[J].中國煤炭地質,2019:5-11.

3.湯曉勇,陳俊文,郭艷林,梁法春,王馳.可燃冰開發及試采技術發展現狀綜述[J].天然氣與石油,2020:7-15.

4.https://www.cgs.gov.cn/ddztt/jqthd/trqshw/kybkp/201705/t20170527_430755.html

5.可燃冰——未來新能源的翹楚 - 地質調查科普網 (china-shj.org.cn)

6.不吹不黑,中國可燃冰開采真比外國強?_中國地質調查局 (cgs.gov.cn)

*本文內容為作者提供,不代表地球知識局立場

封面:shutterstock

END

原標題:《可燃冰,究竟是不是畫大餅?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司