- +1

不容忽視的身體“求救信號”,小心癌癥找上門

原創 啟明中心 啟明健康俱樂部

在通往健康的路上,癌癥成了最大的“攔路虎”,絕大多數的癌癥若是在早期就得到及時的治療,人體的康復情況可以恢復到和正常人一樣。

然而,目前我國大部分的患者在被診斷出癌癥時多為中晚期。

任何疾病的發生發展都有一個時間上、數量上、質量上的演變過程,在人體防御系統坍塌之前,身體上總會發出一些的異常“求救”信號。

可惜很多時候都被患者所忽視,才導致了最后令人惋惜的地步。

案例分析

上了年紀的許婆婆,皮膚經常會瘙癢,排的尿也特別黃,和大多數患者一樣,婆婆一直沒怎么當回事。

后來這種癥狀持續一年之久,而眼珠和全身皮膚都開始出現變黃的現象,胃口也變得越來越差,許婆婆很痛苦也很害怕,去醫院做了檢查。

醫生發現她的胰頭上有異常病變,懷疑是癌癥的可能很大,建議做進一步影像檢查。經過上腹部CT平掃+增強和腹部血管CTA重建檢查,發現了胰頭區有一個將近6CM不規則的大腫塊,增強后呈明顯不均勻強化(部分呈延遲強化),由于腫塊已經相當大了,壓迫到鄰近的十二指腸和膽總管的下端,導致了肝里肝外的膽道都像串珠一樣的擴張,所以才會出現之前說的皮膚瘙癢、小便變黃、食欲下降等癥狀。

醫生的最終病理診斷結果是:胰腺神經內分泌癌,G3型。

神經內分泌腫瘤是區別于胰腺癌的另一類腫瘤,相對罕見,根據是否分泌激素,將胰腺神經內分泌腫瘤分為“功能性”和“非功能性”兩大類。

在病理學上,根據腫瘤的分化程度和生物行為有良惡性之分,可分為G1、G2和G3共3級,其惡性度排序為G3(惡性)>G2(低度惡性)>G1(良性或不確定)。

G1級、G2級可稱為神經內分泌瘤;G3的惡性程度很高,為神經內分泌癌。

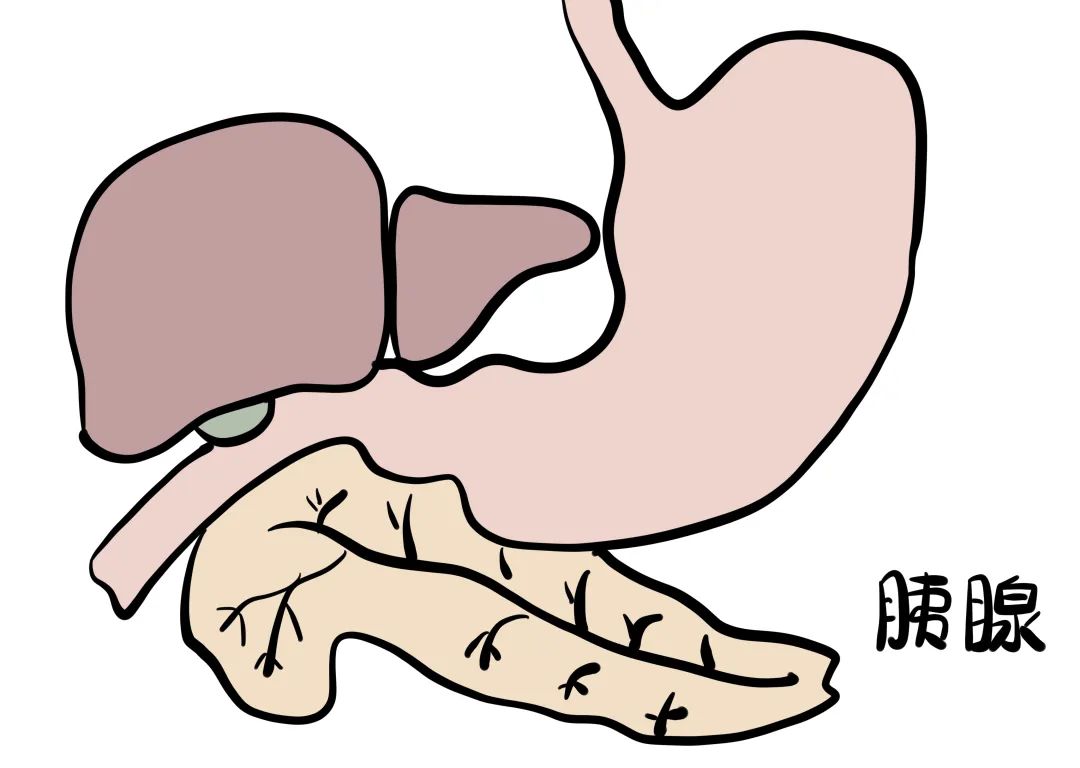

你對胰腺了解嗎?

胰腺,是一個深藏在我們腰背部前方、腹部深層的“隱居型”的器官,與周圍的門靜脈、腸系膜上動脈、靜脈等大血管和十二指腸等臟器是沒有“隔閡的鄰居”。

所以一旦胰腺長了腫瘤,很容易在早期就沖出自己的“地盤”往周圍地盤侵略,醫生能否完整的把腫瘤切除直接關系到患者后續的治療和存活時間。

胰腺在消化系統中擔任了內、外分泌雙重分泌功能的重要“職能部門”。

如果是“內分泌部門”長了腫瘤,我們稱其為“神經內分泌腫瘤”,若是“外分泌部門”長了腫瘤,特別是中老年患者,通常就需要警惕和排除“胰腺癌”的可能了。

按胰腺惡性腫瘤的發病率來看,胰腺癌與胰腺神經內分泌腫瘤排名前兩位。

且胰腺癌的侵襲性相當高,進展迅速,大多患者被發現時基本已是晚期, 5年生存率極低,俗稱“癌中之王”。

警惕胰腺惡性腫瘤

1.左上腹隱痛、鈍痛、脹痛或腰背部疼痛現象。

2.不明原因的食欲減退、消化不良、體重下降。

以上癥狀較不典型,如果持續癥狀持續一段時間,或有加重,建議及時就醫。

3.皮膚瘙癢、眼角膜、或者皮膚有發黃、小便顏色異常的變黃。

4.大便呈陶土色,或者大便內有脂肪油滴。

以上癥狀提示胰腺病變可能有進展,堵塞了膽道、影響到了脂肪代謝功能才出現的癥狀。

5.不明原因的高血糖或者低血糖,或潮紅、水腫、出汗、心律失常等等類似更年期的癥狀時,需小心!有的時候是具有分泌功能的神經內分泌腫瘤在作祟哦。

胰腺惡性腫瘤

推薦哪些影像檢查呢?

超聲檢查

腹部超聲是檢查具有無創傷、費用低廉,,是診斷胰惡性腫瘤的常規方法。但對于小于2cm的胰腺占位性病變僅為33%,且容易受到腸道偽影的干擾。

CT檢查

常規的腹部CT平掃+增強檢查,可發現胰膽道擴張情況以及直徑在1cm以上的胰腺任何部位的腫瘤,并可清楚的觀察到腫瘤的大小、邊界、血供情況,與周圍血管、臟器的關系,有無腹膜后的淋巴結轉移,有無其他腹部器官的轉移。

胰腺CT血管造影

利用三維重建方式,360度的觀察方式,可清晰的顯示腫瘤侵犯的動脈、靜脈,從而提高術前分期的診斷性,并為手術方案提供重要的信息。

MRI檢查

常規的MRI增強檢查軟組織分辨率比CT更高,但總體成像效果不如CT。

MRCP(磁共振胰膽管成像),做檢查時無需使用造影劑,無創、成像快速、簡便、準確率高,可部分替代有創的ERCP(經內鏡逆行膽胰管造影),是目前臨床上最常用和首選的膽道檢查方式。

PET/CT檢查

全身掃描的PET/CT掃描可較早的發現腫瘤的遠處轉移情況,在評估胰腺癌的放療、化療、生物靶向治療的療效有重要的作用,除此以外,PET-CT在幫助多發轉移患者尋找隱匿部位的原發灶有其獨到的優勢。

PET/MR檢查

一體化PET/MR較PET/CT而言,具備了更高的敏感度,均有更高的的軟組織分辨率,極大提高早期、微小病變(1cm以下腫瘤)診斷和監測能力,進而實現疾病在分子水平的診斷。

日常生活中,對于身體出現的微小的異常變化,一定要有足夠的重視,要知道這些“小異常”,很有可能就是身體發出的“求救信號”,切不可忽視。

同時,我們也要注意提高日常飲食習慣及生活方式,更要加強健康防范意識,養成定期體檢的良好習慣,爭取做到遠離疾病風險,即使得了病,也要爭取“早診斷、早治療”,不讓遺憾發生。

本文由啟明青年醫生公益發展中心

沈潔云醫生供稿

醫生簡歷

上海大學附屬全景醫學影像中心徐匯中心

CT室行政副主任

世界卒中組織(WSO)會員;

中國卒中學會青年理事會 理事;

上海市卒中學會青年理事會 理事;

上海市中西醫結合學會慢性神經系統疾病專委會 委員 等。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司