- +1

評展|博伊斯白南準“交集”的不足與斯蒂芬·肖的攝影之路

“澎湃新聞·藝術評論”(www.kxwhcb.com)評展欄目,以親身的觀展體驗和獨立的視角,評點近期熱展。本期評點展覽有上海的“見者的書信:博伊斯與白南準”、北京長征空間的“陳界仁:中空之地”,而紐約現代藝術博物館的“斯蒂芬·肖”展現了這位著名攝影師早期創作的靈光乍現和最具代表性美國和大眾文化的圖像。本欄目歡迎投稿,投稿郵箱:dfzbyspl@126.com,郵件標題請注明“評展”。

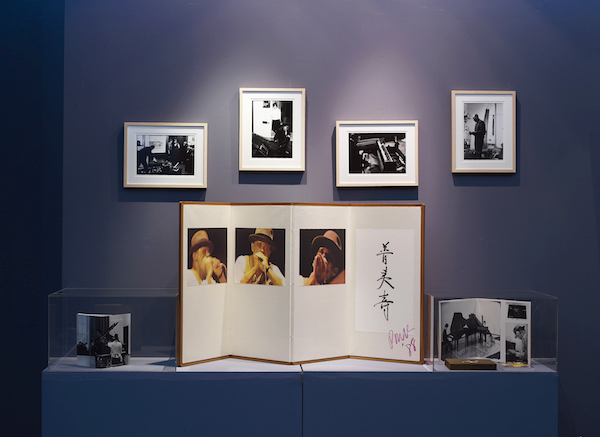

見者的書信:博伊斯與白南準

展期:2018年1月20日-5月13日

地點:上海昊美術館

點評:博伊斯和白南準都是當代藝術中的變革性人物,展覽選擇將兩者并置在一起呈現,思路新穎,布展貼心,同時內容也十分豐富,但從實際呈現效果來看,卻更像是兩個獨立的展覽。此外文獻中還有大量的德文資料缺少翻譯,這無形中為觀眾增加了理解障礙。

評星:三星半

進入美術館的展覽大廳,一件4米多高的電視塔和幾塊玄武巖石頭被并置在一起,電視塔絢麗閃耀,而玄武石則低調樸素,這兩件作品分別是美籍韓裔藝術家白南準與德國藝術家博伊斯的作品。而這樣的布置似乎暗示了這兩位藝術家截然不同的風格。

展廳一層主要呈現的是白南準的作品,包括40多件錄像裝置作品,作為“錄像藝術之父”,電視機是他最具有標志性的符號。展廳中充滿了各種有趣的裝置,包括逍遙騎士、藍佛等在內的白南準的代表性作品,電視機發出五彩斑斕的光,十分吸引觀眾目光。而相比一樓“活潑”的白南準,二樓所呈現的博伊斯則要“嚴肅”許多,博伊斯的部分以他一生中提出的最重要的五個概念、“人人都是藝術家”、“革命就是我們”、“社會雕塑”、“激浪與偶發”和“擴展的藝術概念”為線索,串聯起博伊斯的300多件作品(大部分是文獻資料與署名版數復制品)。

雖然兩位藝術家的作品都不太好懂,但展覽并沒有選擇在每件作品旁都為我們留下大量的解釋性文字,而是采用一些紀錄片等影像資料來擴展觀展者對兩位藝術家的了解深度,給觀眾留下了更多的思考空間。

博伊斯和白南準是兩位關系密切的藝術家,同為“激浪派”藝術浪潮中的代表人物,白南準也曾在采訪中表達過他對博伊斯的敬仰之情,稱其就像他的老師一樣,而策展團隊也顯然想以他們之間的聯系作為這次展覽的策展思路。展覽選擇以“見者的書信”為標題,這個標題取自19世紀法國著名詩人蘭波(Arthur Rimbaud),“見者”又有“預見者”的意思,代表著兩位能預見社會變革的先鋒藝術家,而“書信”則象征著兩位藝術家作品中千絲萬縷的聯系。

一樓展廳中,一件白南準為致敬博伊斯創作的“博伊斯的聲音”中,融入了兔子和博伊斯灰色禮帽的元素。博伊斯對兔子有一種很狂熱的熱愛。此外在一層展廳中還呈現了一件兩位藝術家共同合作的作品:“荒原狼3”,“荒原狼3”是博伊斯和白南準合作的最后一件作品,也是展廳中最能代表兩位藝術家之間聯系的作品。

博伊斯和白南準都是當代藝術的變革性人物,展覽選擇將兩者并置在一起呈現,思路非常新穎,布展貼心,同時展覽內容也十分豐富。但從實際呈現效果來看,這更像是兩個獨立的展覽,除了“荒原狼3”之外,其他作品并沒有明顯呈現出兩位藝術家之間的相互關聯,兩位藝術家之間的關聯在展覽中也更多地像是一種單向的關聯,而無法如標題所說的“書信”那般具有雙向交流的感覺。此外,文獻和署名版數作品中還有大量的德文資料,而邊上沒有任何翻譯資料,這無形中為觀眾增加了理解障礙。(文/孟悅)

陳界仁:中空之地

展期:2017年10月28日-2月4日

地點:長征空間,北京

點評:陳界仁不斷重訪個人、家庭、族群的歷史經驗,結合宗教性的理論思考,不斷將經驗納入新的現實,以極具個人風格的作品表達——以及策展表達——為北京的寒冬帶來彼岸的關懷與思考。

評星:四星

臺灣藝術家陳界仁的作品,從宏觀層面來說,飽含了歷史經驗和不斷重復歷史的過程。通過不斷地重訪歷史,為觀者提供了找尋思想史素材的路徑,最終充實了對當代問題的思考。一般而言,從經驗得出理論總是抽象化的過程,也容易在此過程中將理論抽離甚至架空,而不再有根基,從而失去理論與歷史的交互。如果說思想家、理論加容易出現這樣的問題,那么相對而言,富有思想的藝術家在處理理論和歷史經驗時似乎得心應手得多,畢竟,在將歷史材料藝術化的過程中,藝術家不得不依托具體手法將其落到實處——盡管,這些“實處”有時具有族群化或是個人化的特征。陳界仁就是處在如此歷史經驗和現實反思的交匯處。

當他的小回顧展出現在長征空間,一些舊作得以再次展示時,實際上我們又一次重訪了他的歷史經驗,并在后續反思中完成了歷史與當下的結合。當人們在展廳的一角撞見2008年的作品《無居所者、租屋者、房貸者的肖像》,恐怕很難不將其與北京年輕藝術家以及廣泛的社會底層的艱難生存狀況聯系起來。作品是一個豎立著的冰冷的鐵皮箱,其中上部分開一小口,望進去,里面有一個視頻,其背景是監獄迭影和拆掉的木板,記錄的過程是十二個人走到場景中間拍照。這十二個人有共同的名字,即如作品題目所示;移植到今天,我想他們也可以被喚作“你,我,他”。相似題材的作品還有聲音建筑裝置《推移者》,同樣冰冷的鐵皮方形建筑,同樣無名、無角色的人推著視頻中的鐵皮屋,發出深沉的低吟。他們有同樣的身份,和不同的無奈,在洗禮下傾注迷惘。

所謂同樣的身份,就是指失業的勞工。這實際上和藝術家的人生經歷相關,他的哥哥是1997年亞洲金融風暴后大批失業的人之一,此后罹患抑郁,2008年割腕自殺,幸而及時獲救。陳界仁選擇以哥哥的生命為反思對象,作品也自然直面了被失業潮裹挾的眾多人群。展覽同名新作《中空之地》就是有這種表達的作品,盡管極具個人特色的沉重風格一以貫之,但也夾雜著宗教性的族群經驗和失業困擾的群體認識,而集體性的高峰表達是長達十幾分鐘的華隆女工用客家話不斷念出的唱詞:“名字沒了,怎么辦”。

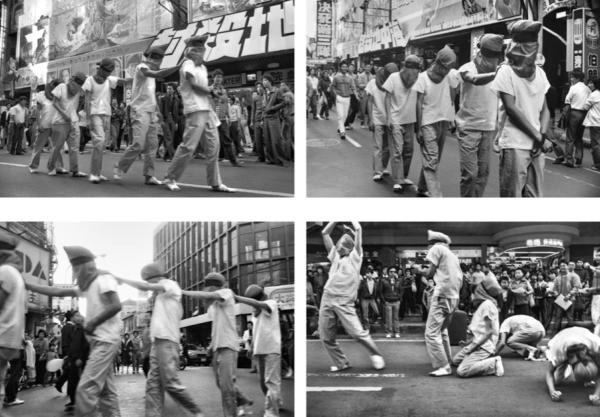

另一個作品的重訪,主題不同,但跨越的年份更久,是1983年的《機能喪失第三號》。同一件作品也出現在北京中間美術館的亞洲展《失調的和諧》中,一東一西,遙相呼應。這是臺灣戒嚴時期,藝術家和朋友們在街頭的游擊式行為藝術。依著圍觀群眾無意識的保護,他們得以在戒嚴氛圍中在街頭完成裝扮式行走,探摸著監控中的裂隙。(文/小羊)

斯蒂芬·肖

展期:2017年11月19日-2018年5月28日

地點:現代藝術博物館(紐約)

點評:斯蒂芬·肖已是攝影領域的重要人物,本次展覽通過豐富維度,展現了他早期創作的靈光乍現,他最具代表性的展現美國和大眾文化的圖像,以及他對于攝影媒介本身不停歇的探索嘗試。

評星:四星

從某種程度上來說,斯蒂芬·肖(Stephen Shore)的攝影作品定義了我們對于美國的經典印象。肖在9歲的時候拍攝了第一張照片,17歲結識安迪·沃霍爾并在“工廠”拍攝了大量影像,24歲時,他成為第二位在紐約現代藝術博物館舉辦個展的在世攝影家,那是1971年。而今,正在舉辦的這場展覽則回顧了他50年的創作全景。

“工廠”歲月顯然對于一個年輕攝影師來說是絕佳機會,安迪·沃霍爾對于鏡頭極度敏感,即便是他最真實的影像也像是一種偽裝。即便如此,肖的鏡頭還是捕捉到美國波普藝術的純真歲月,杜尚、妮可、婁·里德的肖像亦在此呈現。此后,肖的攝影靈活多樣,展現了美國大眾文化的豐富多彩,他一次次踏上美國公路之旅,輕松自在的風格貫穿于這時期的攝影作品之中。展覽現場,他大量拍攝的圖像或被夾在手工制作的照相本里,或被簡單排列后貼在墻壁上,塑造了一種隨意親切的感覺,仿佛觀眾不慎誤闖了攝影師的客廳/工作室。他受雜志委托拍攝/收集的大量美國圖像,例如加油站、汽車旅館、廣告牌,而今已經成為人們對于美國的經典印象。

斯蒂芬·肖已是攝影領域的重要人物,本次展覽通過豐富維度,展現了他早期創作的靈光乍現,他最具代表性的展現美國和大眾文化的圖像,以及他對于攝影媒介本身不停歇的探索嘗試。(文/小樹)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司