- +1

拿起筆時,她們成為了自己

在漫長的文學史中,人類社會從來不缺乏優秀的作家——雨果、巴爾扎克、魯迅、郁達夫……但是我們能夠發現,在文學史上留下姓名的,大多數還是男性作家,女性作家似乎一直處于一個稍微冷門一點的位置。實際上,從簡·奧斯汀到蕭紅,這些女性作家至今依然熠熠生輝。

作為女性和文學愛好者,我自然會更加關注由女性作家書寫的文學作品,但是也總會時不時地思考:一直強調女性這個寫作身份,對于文學來說真的是有意義的嗎?女性文學是否是以寫作者性別來劃分的文學范疇呢?這些問題總會在我閱讀女性文學作品的時候時不時地出現在腦海里。

而最近,我們留意到花城出版社的一本新書,叫做《對鏡:女性的文學閱讀課》,書的封面上寫著“文學為什么要分男女?”。于是,帶著剛才的問題,我們與這本書的作者——北京師范大學文學院教授張莉,還有作家桑格格聊了聊。

嘉賓

張莉

北京師范大學文學院教授

桑格格

青年作家

主持

張文曦

新周刊編輯

鐘毅

新周刊編輯

內容節選

當一個女性開始書寫

鐘毅:張莉老師,《對鏡:女性的文學閱讀課》這本書的寫作的緣起是什么?也請桑格格老師來分享一下閱讀這本書之后的想法。

《對鏡:女性的文學閱讀課》

張莉 著

花城出版社,2022-3

張莉:“我做女性文學的最終目的是什么?”這個問題對我來說特別重要。

其實我做女性文學研究并不僅僅是為了確認一個學科,或者是關注這些女性文學作品,最重要的是要讓女性文學和我們所在的現實生活有一個聯系。也就是說女性文學,要關注女性的生活、命運和生存,在這樣的一個基礎上才有了女性文學研究。

魯迅先生有一句話叫“無窮的遠方,無數的人們都與我有關”,實際上我覺得不僅對作家來說是這樣,對研究者也是如此。

這本書的名字《對鏡》也是這本書的追求——以百年文學經典為鏡,照見中國女性的選擇和命運。我希望從100年來的文學作品里看到中國女性走過來的命運,看到以前的我們和現在的我們,甚至去發現我們可以為未來的我們做些什么,我希望能夠有這些思考。

總之,我希望《對鏡:女性的文學閱讀課》能帶來一種陪伴式的閱讀,我希望把這些對女性命運的思考能夠傳遞給無窮的遠方、無數的人們。

《我的天才女友》第三季劇照

鐘毅:桑格格老師在閱讀之后,你對“女性文學”以及張莉老師這本書有什么樣的想法?

桑格格:我覺得我作為一個作家也好,或者作為一個女性也好,都是不太合格的,我不是典型意義上的這兩種角色。張莉采訪過很多女性作家,發現大家在寫作的時候都有點回避自己的女性角色,我發現我也是這樣。

女性只是人類的一種,無論男性和女性都是有一些共通性,不是說一個女人就必須要寫成這樣,或者一個男人就不能寫得細膩。有時候你會發現這種性別色彩會在寫作當中被消弭。我們身在其中有時候,會選擇接受這種消弭,但是研究者會在人們深陷這個問題時,把問題拎出來重塑,去思考這些我們不自知的問題。

張文曦:這本書的封面上有一個問題:文學為什么要分男女?是不是因為男性的作品和女性的文學作品,天然已經有一種不平衡的趨勢,在這種情況下,我們更加應該著重強調女性作品的重要性呢?

張莉:為什么會有女性文學這樣的分類?其實這個問題要放在歷史的維度思考。在整個中國文學史甚至世界文學史中,大部分文學作品都是男作家寫的,原因也不難理解:以前的女性是沒有受教育權的,更不要提書寫權了。所以書寫自己的故事,其實是現代社會賦予女性的權利。

曾經,一個女性開始拿起筆寫作這件事本身就是很難得的。/《時時刻刻》劇照

在燦若晨星的文學史的天空里邊,屬于女性的星光并不多,這不是因為女性寫得不好,而是她們沒有機會發聲。伍爾夫在《一個人的房間》里面曾經談到,如果莎士比亞有一個妹妹,她和莎士比亞一起寫作,那么莎士比亞的妹妹一定不會成為一個作家。因為在那個時代,一個女性被賦予的最大價值是家庭內部的,書寫被認為是不正當的。

回到中國文學,古代的女性討論自己的時候,會用于“汝”“奴”“妾”這樣的稱呼。在中國原本的漢字系統里沒有特指女性的“她”,現在女字旁的“她”是在新文化運動的時候,先驅劉半農為了體現對女性的尊重而創造的一個和“他”相平等的字。

娜拉曾在《玩偶之家》里說過一句話:“我是同你一樣的人。”但是這句話還是不夠進步,在這句話里面,男性是娜拉的標準。但是到了魯迅的筆下,子君說的是“我是我自己的,誰也沒有干涉我的權利”,這句話就代表了女性個人意志的覺醒,女性擁有對自己的處置權。

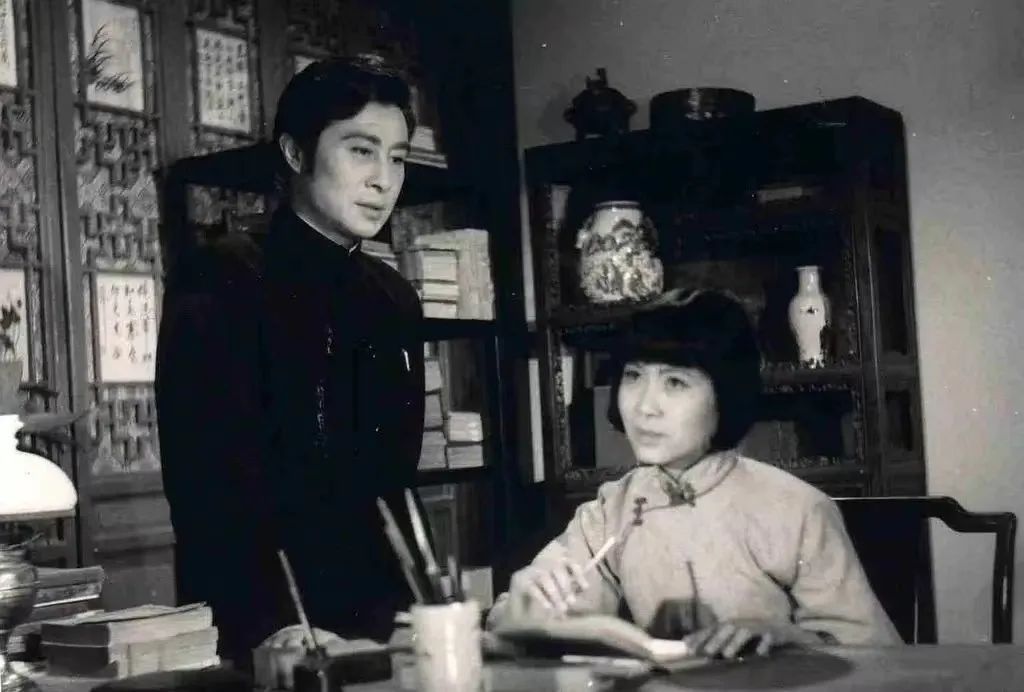

在魯迅筆下,子君說出了“我是我自己的,誰也沒有干涉我的權利”,代表了女性意識的覺醒。/《傷逝》劇照

所以,為什么我會強調中國女性文學的重要性?因為只有一個獨立的現代女性開始書寫,真正的中國女性寫作的傳統才可以建立。1919年,像冰心等女性作家在寫作的時候,你會發現她們寫得沒那么好,有些不連貫、不流暢,她們喜歡寫“我的朋友發生了這樣的事情”,她們不敢寫自己,即使自己身上發生的事情也不愿意寫。

100年前,這些女性寫作的時候,她們要尋找自己的聲音——作為一個女性,如果不像魯迅和周作人那樣寫,那應該怎么寫?她要經過一個漫長的練習期,直到丁玲、蕭紅、張愛玲等人出現,我們逐漸發現女性作家和男性作家對世界的理解和表達其實是不同的。

我之所以要強調女性聲音的重要性,是因為在漫長的文學史的脈絡里,大部分都是男性的聲音和男性對女性的想象,而很少有女性自己獨立的聲音。

經典的文學作品不能用性別來衡量

張文曦:張莉老師認為文學是需要區分男女的,但是有人就會覺得如果一直去強調寫作者的性別身份,會不會一定程度上就把寫作的范圍和視野框定下來呢?

張莉:首先,我認為女性拿起筆寫作是一件深具革命意義的事情。我認為真正的中國女性文學的成就在于無數的普通女性拿起筆來寫作。可能我們這個時代出不了很多重要的女作家,但是如果我們每一個在鄉村、在城市、在任何一個角落的女性都愿意拿起筆寫下她們的心事,這就是一個巨大的進步。

所以,我強調女性文學的性別身份在于我希望更多的女性擁有寫作權,她們的聲音被更多的人聽到。

其次,我們判斷一個文學作品是不是好的,一個作家是不是寫得好,不能說因為她是女作家就寫得好,因為他是一個男作家天生就寫得不好。

在《安娜·卡列尼娜》中,托爾斯泰表現出對于安娜的理解。/《安娜·卡列尼娜》(2012)劇照

文學史上很多經典的女性形象也是由男作家創造的,比如說安娜·卡列尼娜、包法利夫人和祥林嫂等。經典的作家和文學的判斷標準不能用性別來衡量,但是強調性別意識是非常重要的。

寫出《紅樓夢》《包法利夫人》這些作品的作家在寫女性的時候是站在女性的立場,傳達的是女性的聲音,他們深具社會性別意識,這也是偉大的、經典的作家的特點之一。

像魯迅在《祝福》里寫了一個被各種封建思想和習俗束縛的女性命運的悲劇,托爾斯泰在《安娜·卡列尼娜》里對安娜的命運的理解,雖然他們是男性作家,但是他們在書寫女性的時候都深具社會性別意識。

我們作為女性,我們當然要讀女性作家的作品,但我們也要讀男性作家的作品,不能以二元對立的標準去看待文學作品。文學恰恰是讓我們更包容、更有彈性地理解世界。

《成為簡·奧斯汀》劇照

鐘毅:作為女性寫作者,桑格格老師是否會以性別來區分自己的寫作身份呢?

桑格格:我依然不愿以性別區分寫作身份。因為寫作想要實現沉浸的狀態,第一件事情要忘我、要融入。我的初衷不會是“我要寫一個女性作品”,我的初衷可能僅僅是寫一個好的作品。我開始做這件事情的時候,性別對我來說是天然的視角,所以它是我不用去思考的立場。

但在塑造人物和寫作故事的時候,角色的社會意識是很重要的,它會讓這個故事不僅僅表現出一個小小的世界,而是展現出不同的人、不同的世界。怎么讓人物和故事變得豐富、有厚度?那就是要把不同的世界編織在一起,我僅僅是做這樣的一個工作。

張文曦:桑格格老師的書《小時候》里有很多有個性的女性形象,你在寫這些女性故事和女性形象的時候,你會考慮什么樣的因素?有什么會去影響到你筆下那些女性的故事?

桑格格:這些形象是需要有生命力、有能量的,但這種能量不一定是女性的。在寫作時,這種能量帶來的感覺常常撲面而來,我還沒有來得及去辨別,但是我判斷出它能折射出一些東西。這和我的寫作方式有關,我不是那種計劃生產型的作家,而是一口氣寫下去的那種。

看見“閣樓上的瘋女人”

鐘毅:蕭紅算是中國女性作家中非常重要的人物,在她之前,可能很多女性作家很少去發現女性本身,但是蕭紅就會寫一些女性身上灰暗的、不被提及甚至女性自己都不愿意去面對的部分。為什么蕭紅這樣的作家那么重要,她在文學史上又給我們一些什么樣的啟示?

在中國文學史中,蕭紅無疑是一個獨特的存在。/《黃金時代》劇照

張莉:蕭紅的《呼蘭河傳》是我特別喜歡的一部文學作品,它是散文式的小說。蕭紅是女性文學的代表作家,因為她的作品關注了深層的女性生存問題,而非停留在表象。《呼蘭河傳》里面有一段說到小團圓媳婦長得那么高,一點也不像好人家的媳婦,所以大家就要改造她、扼殺她,最后這個小團圓媳婦的命運非常悲慘。這個故事很具有象征性色彩。

另外,蕭紅作品里的語法非常有趣。她經常使用抑揚頓挫的短句,比如“花開了,就像花睡醒了一樣”,這種寫法是自由自在、具有生命力的。整部作品都是一個小女孩和她的祖父一起生活的視角,這在整個文學史上是非常少見的。

所以蕭紅其實建造了一個女性的語法,你一看她的作品,就知道是一個女性作家寫的。在中國文學史上以女童的聲音,寫出既天真又純粹,既悲涼又滄桑的作品,蕭紅是獨一份。

蕭紅的文字是自由自在、充滿生命力的。/《黃金時代》劇照

張文曦:《對鏡》最后一節里提到,李娟看似沒有女性寫作的傳統,但實際上這恰恰賦予了她一種更加獨特的女性氣質。這個很像“去掉‘女’字,找回‘女’字”的論調,不知道兩位老師對這八個字的理解是什么?

桑格格:我的理解就是一個人保持原來的生長狀態,在具備自我反省的精神之后,開始真正地重建自己的世界。

李娟也好,或者蕭紅也好,你說她們是天然嗎?其實不是,她們的寫作其實很有技巧,這樣才能具備自己獨特的聲音。所以,作家沒有辦法以自然、懵懂的狀態去進入文學世界里,作家進入文字的時候已經是一個選擇和重新成長的自己了。

張莉:我們每個人身上都有很多刻板印象,這些刻板印象都會在某一個階段被洗刷掉。其實無論是“去掉”還是“成為”,都是刻板化印象,它潛在地認為某一些事情是你要做的,某一些事情是你不要做的。

文學研究領域有個詞叫“觀念寫作”,觀念寫作會影響你對世界的理解和構建。為什么真正的作家書寫時的狀態是混沌的?就是因為我們對很多事情的理解并不是一板一眼的。

有很多人倒是想寫一部女性意識強烈的作品,但是那種觀念并不是發自內心的,所以ta就寫不出來;但有些人沒有那種觀念,但ta內心的氣質和體驗決定了ta是一個女性的立場,寫出來的就是具有女性意識的作品。

另外,我們總是會覺得女性寫作是什么樣,如果你沒有寫成什么樣,就不是女性寫作。但是女性本身的身份就是具有復雜性的,而不是單一的,這就決定了作家的理解世界的方式也要隨具體問題變化,要把人物還原到他/她所在的處境。比如,《紅樓夢》里的劉姥姥和賈母都是女性,但實際上她們并不是同一個女性,因為一個人是貧窮的,一個人是富有的。

同樣都是女性,不能因為她們有一定的共同點就一概而論。每一個女性的視角都是由她身后的很多東西決定的,比如民族、階層、文化差異等因素。在大城市的白領女性和在工廠里的女性,她們對世界和生存的理解也是不一樣的。

我們談起《簡愛》,往往不會想到閣樓上的那個瘋女人。/《簡愛》(2011)劇照

所以我們討論女性文學或女性視角的時候,要談具體的問題,具體的問題實際上它代表了你理解世界的角度。作為一個女性文學研究者,我經常會跟大家分享女性主義文學,我最喜歡的一種文學批評形象就是“閣樓上的瘋女人”。人們對《簡·愛》這個故事的解讀都是關于簡·愛和羅切斯特的愛情,但是女性文學批評會讓你看到“閣樓上的瘋女人”。

站在那個瘋女人的立場,你會看到她是一個被掠奪的人,羅切斯特從她身上淘得了第一桶金成了富豪,然后才會有家庭女教師的出現。你會發現,你站在簡·愛的立場和站在瘋女人的立場上看世界時,這個世界是不一樣的。

那么真正的女性文學的立場是站在誰的立場?是站在那些失聲的、看不見的、被隱形的那個人的角度看世界。

作為女性文學研究者,我希望能有更具人文情懷的女性角度。我們看小說和電影時,總會把自己代入到角色中。你把自己看成是宮斗劇里的大女主,你會覺得很解恨,一路搏殺,一路往上走,一路掌握權力走到最高點。

但是真正的具有文學精神或者女性精神的人應該站在失敗者、落后者的角度去看世界,像《妻妾成群》里沒有解氣的反轉情節,恰恰是這樣,它才能告訴讀者生存在那個時代的女性的真正命運。

張文曦:現在有很多女性都或多或少會害怕成為一個母親,除了身體上的傷痛以外,還有心理上的焦慮,其中很大部分的焦慮就是來自她們害怕成為母親之后,就會在一定程度上喪失自我。女性面對這種問題的時候,該怎么樣更好地找回自己呢?

桑格格:我有一個朋友說了一句話我非常認同,他說“什么是真正的愛,就是可以被拒絕的愛”。社會天然地認定一個女性一定要去成為母親,這是我抗拒的。我覺得有的人適合做母親,有的人不適合做母親。

如果適合的話,這個問題對她來說克服起來就會容易一些;對于另外一些不適合的,那就是真的是成為問題。那么在這種情況下,她可不可以拒絕?這個社會能不能給她選擇的空間?

我現在發現這個社會在這個問題上有一些松動的跡象,對女性的理解空間會比過去寬容一點,但是這個過程還是比較緩慢的。

《82年生的金智英》劇照

張莉:1918年9月,胡適發表了一篇名為《美國的婦人》的文章,里面提到“何必定須做人家的良妻賢母,才算盡我的天職,才算做我的事業呢?”這樣的一種“超于賢妻良母的人生觀”。假如一個女性不是誰的妻子,不是誰的母親,她的生命依然有意義嗎?答案是當然的。

就像假如一個男人,他不是誰的丈夫,不是誰的父親,他的生命也依然有意義,同理,女性也是一樣的。成為母親不是女性的必須選擇,就像成為父親,也不是所有男人的必須選擇,這個和他的人生的成功與生命的意義沒有直接的關系。

我曾經和我的一個學生認真地討論過這個問題,我和她說其實成為母親是一個自愿的選擇,也許你愛上一個人,你們兩個非常相愛,你可能很想為他生個孩子;或者你不一定是為他生孩子,只是說你很想成為母親,不是為了誰,你就是想帶一個小生命到這個世界上,這個時候成為母親其實是一個自由的選擇。

我覺得成為或者不成為母親都不是一個必須的事情,要看自己的意愿。

《我的天才女友》第三季劇照

鐘毅:我們對于女性的想象,一方面來源于文學作品,另一方面來源于社交媒體。社交媒體是一個雙刃劍,它既讓人注意到像《使女的故事》《那不勒斯四部曲》等女性題材的作品從而關注女性命運,但也制造了一些容貌或身材焦慮和恐懼。你如何看待現在的社交媒體對女性形象的塑造呢?

桑格格:我認為沒有一個最終的自我,只有自我形成的過程,你的焦慮就是你的自我還沒有形成的證據。首先你要清晰,你想成什么樣的人?這個答案沒有人能夠給你,那你就去看和你目標相似的人做了些什么。

如果說你每天在社交媒體上看各種各樣的熱搜,被各種熱搜搶奪你的注意力的話,我覺得就要反省你要想成為什么樣的人,你的精力是否足夠了。

張莉:我很能理解女性在成長過程中的想法,因為我小的時候也會幻想自己以后能有什么樣的愛情和什么樣的家庭。但是慢慢地就會發現,這些東西都不是最重要的,最重要的是你去成為想要成為的自己。

波伏娃在《第二性》里講到為什么女性是第二性時,提到女性打扮得漂亮會被社會獎賞,但實際上漂亮這個東西是虛假的,是被塑造和建構的。這一點給人很大的觸動。

今天,我們很多人會通過媒介理解生活,但媒介里面的判斷不一定都是對的。對此,我們要有辨析力。最重要的是不取悅于人,這是成為自己的前提,我認為這個很重要。

原標題:《拿起筆時,她們成為了自己》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司