- +1

停泊在六朝秦淮河的舟船,運送市井煙火,也曾遠航世界

以時間為經,以空間為緯,作家薛冰在《家住六朝煙水間》一書中細致梳理南京的人脈、文脈、史脈、地脈,娓娓道來一座滄桑古城的前世今生,構建南京的城市靈魂。近期推出的新版不僅增加了南京在新世紀的新篇章“文學之都”,還加入了已故德國攝影家赫達·莫理遜與南京攝影家馮方宇的南京圖共計300余張,全方位多時空呈現南京的歷史文化氣質。

今天夜讀,走入歷史與當下交織的秦淮河,這里不僅充滿文人墨客足跡,更是文明交流的見證地,“秦淮河入江口,越城與石頭城之間的夾江,早在六朝時期,已成為名動天下的良港石頭津,曾停泊舟船萬艘。由此啟航的船隊,不僅航行于大江上下,而且‘直掛云帆濟滄海’。”

薛冰/著|北京聯合出版公司

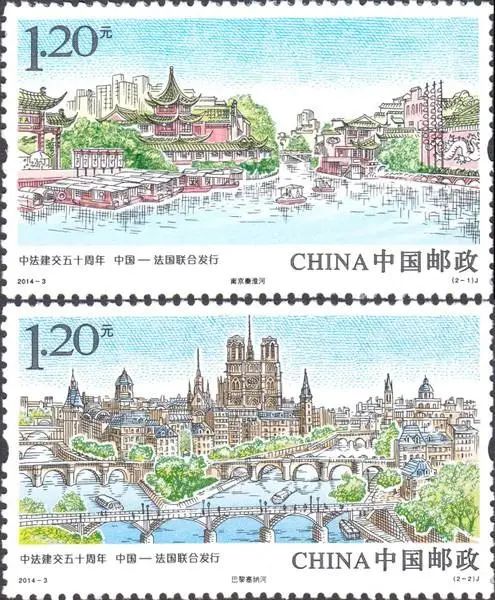

在長江的數百條支流中,秦淮河小到排不上號,它的長度只有一百一十公里,流域面積二千六百三十一平方公里。然而,在長江文明的浪潮中,秦淮河卻是一顆耀眼的明珠,它孕育了中國四大古都中唯一的江南古都南京,被南京人親切地稱為母親河,甚至被譽為“中華第一歷史文化名河”。2015年,為紀念中法建交五十周年,兩國聯合發行一組兩枚郵票,由法國郵票設計師創作,畫面表現的就是巴黎塞納河和南京秦淮河。

▲ 中法建交五十周年郵票,南京秦淮河和巴黎塞納河

秦淮河古名龍藏浦,“浦”是吳地人對河的稱謂,漢代稱淮、小江,唐代始得名秦淮。它有兩個源頭。東源句容河,來自寧鎮山脈的寶華山,匯入赤山湖水后,經江寧湖熟,到方山埭西北村與南源合流。南源溧水河,來自橫山山脈的東廬山,經祿口、秣陵與東源匯合,成為秦淮干流,經方山西側北行,過東山,在七橋甕附近西折,進入南京城區,穿城而過,匯入長江。秦淮河下游的流域變化比較大。1983年通過地質鉆探,發現了埋藏在地表之下的秦淮河古河道,從當年繪制的“古河道位置示意圖”上可以看出,距今兩三萬年前,南京地區水域的分布遠遠大于現代。長江東岸大致在今城西的外秦淮河一線。數百米寬的秦淮河由東南而來,在今城南赤石磯以北入城,一支西行,從鳳臺山與石頭山(今清涼山)之間匯入長江;一支北行,浩浩蕩蕩縱貫南京城區,從雞籠山和覆舟山之間的埡口穿出,折向西北,在獅子山東側進入長江。也就是說,玄武湖(古桑泊)與金川河都曾是秦淮河入江水道的一部分。其間的山丘岡地,猶如水中的小島。

▲ 《南都繁會圖》(局部)明 仇英 中國國家博物館 藏

距今三千多年前,北行的秦淮河干流在雞籠山、覆舟山一線被阻斷,山南河道消失,山北漸形成玄武湖和金川河流域。西行的秦淮河所攜帶的泥沙,一方面在今天的主城區南部,即水西門、新街口、浮橋、逸仙橋、瑞金新村、通濟門一線以南,逐漸形成秦淮河河谷平原,一方面在受到江水頂托的入江口形成洲渚,即后來大名鼎鼎的白鷺洲。直到六朝時期,長江的入海口還近在京口(今鎮江)、廣陵(今揚州)一線。西漢枚乘在《七發》中描寫廣陵潮,“蹈壁沖津,窮曲隨隈,逾岸出追,遇者死,當者壞”“鳥不及飛,魚不及回,獸不及走。紛紛翼翼,波涌云亂。蕩取南山,背擊北岸,覆虧丘陵,平夷西畔。險險戲戲,崩壞陂池”,雖出于文學語言,并不是憑空虛構。六朝時秦淮河下游仍寬達百余米,赤石磯北麓的婁湖可以操練水軍。楊吳徐知誥建金陵城,在東門南側設上水門(今東水關),對秦淮河實行分流與管束,進入城內的一支,西南流至南門(今中華門)內,轉折向西北,從下水門(今西水關)出城,匯入長江,也就是后世的“十里秦淮”;另一支則被引入城墻外新開河道南行,隨城墻轉折向西,過南門(今中華門)直入長江,成為南唐都城東垣南段及南垣的護濠,也就是最初的外秦淮河。北宋時期氣候極寒,長江水位下降,江中諸多洲渚逐漸連片成陸,致長江岸線西移,李白詩中“二水中分白鷺洲”的景致不再。元、明之際,原近岸夾江成為外秦淮河道。內秦淮出西水關后匯入外秦淮,北行至龍江關(今下關)入江。

“大江東去”,萬里長江自西向東是大趨勢。但是在蘇皖交界一帶,江流被江南山勢阻遏,由西南折向東北,直到南京城北下關附近,才轉折再向東行,形成了一個“廠”字形的大曲折。所以江南地區又被稱為“江左”“江東”。“至今思項羽,不肯過江東”,便是這形勢的寫照。誕生于秦淮河與長江交匯處的古都南京,恰好被環抱在這個曲折之中,正符合城市學家劉易斯·芒福德的理論:城市首先出現在大河流域,是一個世界性的規律。

▲ 長江東去,在南京拐了個彎,赫達·莫里遜 攝

秦淮河被譽為南京的母親河,世世代代滋養著這一片土地,哺育南京先民繁衍生息,提供城市所需要的生活資料、手工業生產原料,并成為交通與商業貿易的重要航道。東吳孫權定都建業(今南京),赤烏八年(245年)于句容河開鑿破崗瀆,使秦淮河與江南運河相銜接,以保障六朝都城與太湖流域吳、會地區的經濟往來和文化交流,同時也促進了秦淮河上游和中游地區的安定繁榮。明太祖洪武年間開鑿胭脂河,連接秦淮河與石臼湖,以溝通南京與兩浙地區的漕運,至今還留下了天生橋的奇觀。兩千多年來,秦淮河與南京的生存和發展息息相關。

秦淮河也是中華文明發展的搖籃之一。當代考古發掘與研究告訴我們,江南吳文化的源頭,是南京的北陰陽營文化,而其直接承襲的母體則是湖熟文化。南京地區的土著文化,稱為湖熟文化或更為準確,而南京先民,也可以稱為湖熟人。

20世紀50年代,在城中鼓樓岡西側的一個橢圓形臺地上,發現了新石器時期的北陰陽營文化遺址,長約一百五十米,寬約一百米,考古發掘時還高出平地約七米。在大約一萬平方米的范圍內,有厚約四米的文化層堆積:表土層下面,自上而下分為三個文化層,第一層屬湖熟文化;第二層距今約三千八百至三千五百年,相當于中原商代早期;遺址的主要部分是第三層,屬五六千年前新石器時代的文化堆積。這證明在長達三千年的歲月里,幾度有人類在此地生活。先民們趨利避害,在秦淮河畔的二級臺地上定居,一是生活用水和魚、蚌等食物容易取得,二是在附近較低一級的臺地上種植農作物,排水、澆灌都方便,三是水上交通便利。而高居臺地之上,又可以避免水淹之災,滿足安全需要。由此逐漸形成的村莊秩序產生的穩定性,家園保護作用帶來的安全感,人力與自然力的相對統一,正是人們依戀故園、舊居的原因。今人所謂鄉愁,其深刻的心理淵源也在于此。

北陰陽營文化遺址出土

組玉飾、寬帶紋鼎

北陰陽營文化晚期,距今三四千年的湖熟文化,因首先在江寧湖熟發現而得名。經過六十余年來的考古發掘,已發現湖熟文化遺址三百多處,以秦淮河中游湖熟、秣陵一帶最為集中,多達百余處。其分布范圍,西至皖南東部九華山脈,南至黃山、天目山脈,東越茅山山脈,直抵武進和丹陽九曲河流域,與太湖流域的馬橋文化西緣相接,北達長江北岸的六合、儀征及揚州蜀岡一帶,形成數千平方公里的文化圈。

湖熟文化是一種地域性的土著青銅文化,由于湖熟文化區正當南北交匯、東西融合之地,可以明顯看出其不僅受到中原商、周文化影響,而且受到北方龍山文化、岳石文化,東方良渚文化、馬家浜文化及西方楚文化的影響。也就是說,湖熟文化所處的地理位置,決定了它兼容并蓄的文化形態。不斷出現的外來文化因素,往往只在短時間內起到引領作用,不久即被本土文化所吸收,化為其自身的新面貌和新活力。在周邊強勢文化的影響下,湖熟文化仍能夠綿延千余年,頑強地保持著地域特色。湖熟文化后期孕育滋生了吳文化,換個角度說,吳文化,就是受中原文化影響更為深刻、青銅文化臻于光輝燦爛的湖熟文化。

秦淮河直接影響著南京的城市建設與發展。

秦淮河入江口的白鷺洲,與長江東岸之間形成夾江,南、北兩端都與長江干流相通,成為長江下游的良港。周元王四年(公元前472年),越滅吳,所建越城被視為南京建城史之始,越城的位置正在這夾江的南端。周顯王三十六年(公元前333年),楚大敗越,建金陵邑,是南京主城區最早的行政建置,其地則在夾江北端石頭山。這兩座最初的城池,都與秦淮河入江口密切相關,同樣承載著“扼江控淮”的作用,也都具有入淮出江的交通便利。這既是當時因地理形勢和軍事需要做出的明智選擇,又成為未來都市發展的基點。

東吳定都建業,首開南京建都史,孫權明確說過,他就是看中了“秣陵有小江百余里,可以安大船”,操練水軍。東吳在金陵邑遺址建造的石頭城,延續六朝,始終是衛護都城的軍事重地和副政治中心。六朝臺城四面環水,都城始終未筑城墻,寬逾百米的秦淮河及其支流,不但是有效的城市屏障,也是民生水源、交通干線、商市中心。

▲ 上世紀初秦淮河上的竹筏,赫達·莫里遜 攝

秦淮河南岸的越城周邊,逐漸形成稠密的居民區、手工業作坊區和繁華的商業區,也就是后世蜚聲天下的長干里,孕育出南京最初的市民文化。《殷蕓小說》中那個“腰纏十萬貫,騎鶴上揚州”的故事,其實說的是建康(今南京)。建康的西州城、東府城,都是揚州的州治。有文獻記載,梁武帝時,建康戶籍達二十八萬戶,算來該有一百余萬人,是當之無愧的世界第一大都市。讀李白的《長干行》、崔顥的《長干曲》,讀唐詩中令人心向往之的長干里,可以知道,唐代初年揚州州治遷往江都之后,“揚一益二”的揚州,仍然以南京為中心。

南唐定都金陵,都城范圍南越淮水,將秦淮河下游兩岸的繁華商市區和稠密居民區包容在城墻之內,初步形成了政治、經濟、軍事相結合的城、市統一體。對于包入城內的“十里秦淮”,則巧妙利用其自然曲折,將東門、南門、龍光西門三座城門設置在相應的空間節點上,使其不但成為金陵城中最重要的水源,也成為串連三門的便捷交通干道。這充分證明了秦淮河水系對金陵城格局、方位的決定性影響。到明初建都,都城的再一次大幅度跨越式發展,正是以金陵城為基點的。

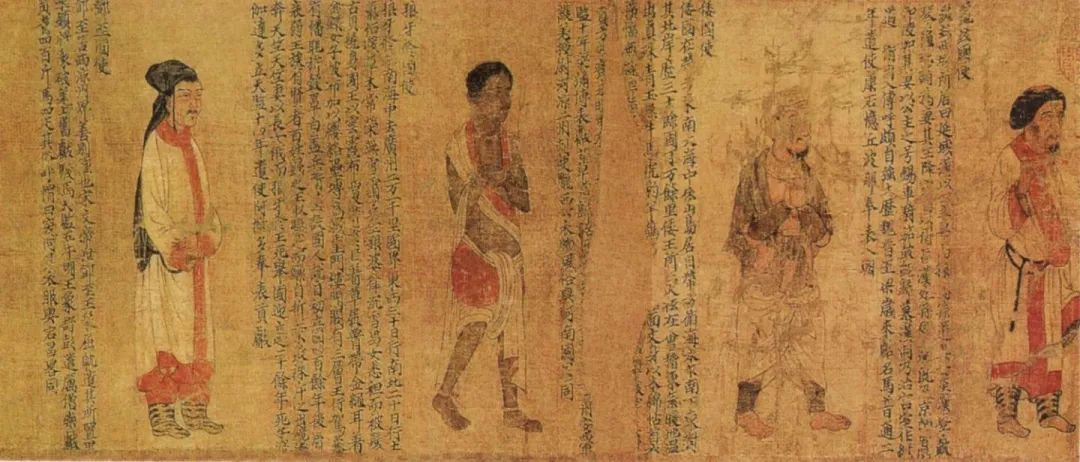

▲ 《職貢圖》局部(宋人摹本)南朝(梁)蕭繹

中國國家博物館 藏

秦淮河入江口,越城與石頭城之間的夾江,早在六朝時期,已成為名動天下的良港石頭津,曾停泊舟船萬艘。由此啟航的船隊,不僅航行于大江上下,而且“直掛云帆濟滄海”。東吳黃武五年(226年)“南宣國化”,經歷和了解到的國家共有一百多個。這是中國第一次派專使通過海上絲綢之路加強對外政治、經濟、文化聯系,其意義不亞于漢代張騫、班超通西域。東吳船隊抵達臺灣,也是首次見諸史籍的大陸與臺灣聯系。東晉南朝常有船隊從石頭津出發,南至海南島和東南亞、南洋諸國,北至遼東半島、朝鮮半島和日本,進行海外貿易。建康輸出的貨物主要是絲織品,輸入的則有琉璃、象牙、犀角、珍珠、珊瑚、玳瑁、木棉、香料以至珍禽異獸。這豐富了建康人的物質和精神生活,開闊了他們的眼界,也促進了商業經濟與手工業技藝的發展。而不把外國人視為“洋鬼子”,就是一種難得的開放胸懷。據正史統計,六朝時有二十多個國家和地區的一百多批使臣來到建康,除購求佛教和儒家經典外,還聘請中國的學者、工匠、畫師去外國。梁朝畫家蕭繹所畫《職貢圖》中有倭國、百濟、波斯等數十國使臣形象。六朝建康與海外的密切交流,證明南京從開始就是一個視野廣闊的城市。

原標題:《停泊在六朝秦淮河的舟船,運送市井煙火,也曾遠航世界|此刻夜讀》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司