- +1

明艷如生之貌,是藝術拂過的新生

原作者:沈淵

注意!!!未經授權不得轉載!!!

唐代詩人杜甫,在南京瓦官寺得閱東晉畫家顧愷之所畫維摩詰像圖樣,作詩感嘆:“看畫曾饑渴,追蹤恨淼茫。虎頭金粟影,神妙獨難忘。”“虎頭”是顧愷之的小字,“金粟影”即“金粟如來”,佛典中他正是維摩詰居士的前身。“維摩詰”意譯為“凈名居士”,是古天竺毗舍離城的一位富翁,雖有萬貫家財卻誠心修行,論說佛法之精湛讓文殊菩薩都不得不佩服,是佛經中現身說法的代表人物。

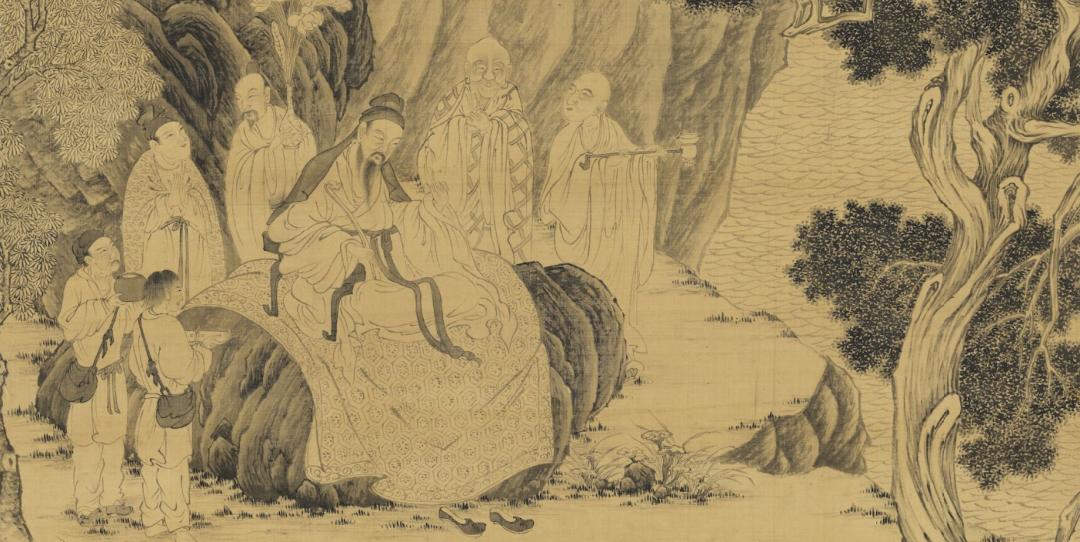

北宋 李公麟(傳)《維摩居士像》

京都國立博物館藏

據傳顧愷之有三絕“才絕、畫絕、癡絕”,他的才學與畫技名冠一時,讓名士謝安都得驚嘆:“自有蒼生以來未之有也!”而瓦官寺的維摩詰像壁畫,是他二十歲左右的作品。東晉興寧年間,晉哀帝恩準在南京建造瓦官寺,寺僧因此向眾士大夫募集布施,但所得不多,沒有人捐出多過十萬的錢款。此時顧愷之卻站出來,說自己要捐百萬,這讓所有人都又驚又疑——顧愷之雖然出身名門,但家貧已久,如何能一口氣捐出巨款?眾人都覺得應該可以看他笑話了,但顧愷之胸有成竹,在瓦官寺建成后他讓眾僧給他一處干凈的墻壁,他閉門謝客百余天,在墻壁上畫了一尊維摩詰居士的肖像,畫成卻未點睛,而是讓眾僧發出公告,第一天來的觀眾可以看他現場點睛,每人需捐獻十萬,第二天則是五萬,第三天后就可以隨意捐獻了。果不其然,顧愷之畫名在外,為了看他親筆的觀眾蜂擁而來,他們的捐款沒多久就有百萬之數。

北宋 李公麟(傳)《維摩演教圖》局部

故宮博物院藏

自漢明帝夜夢金人,遣使往天竺問法尋道開始,佛教正式被中原朝廷認同并引入,佛教的思想、言語、審美等方方面面,對中華文化產生了無法磨滅的深遠影響。比如當我們感到不順或不快,脫口而出的形容便是“煩惱”這個源自佛典的詞匯;我們認為有因必有果,有果必有因的“因果”,同樣是源出佛教教義;而顧愷之能以佛教經典的維摩詰像驚艷世人,即便晉唐年代相隔甚久,杜甫所看到的“圖樣”可能只是壁畫的摹本,其神妙依然讓杜甫擊節贊嘆。佛教文化的風行不僅是一種普遍的接受,更是不斷與中華文化碰撞、交融,進而創造、新生的過程。

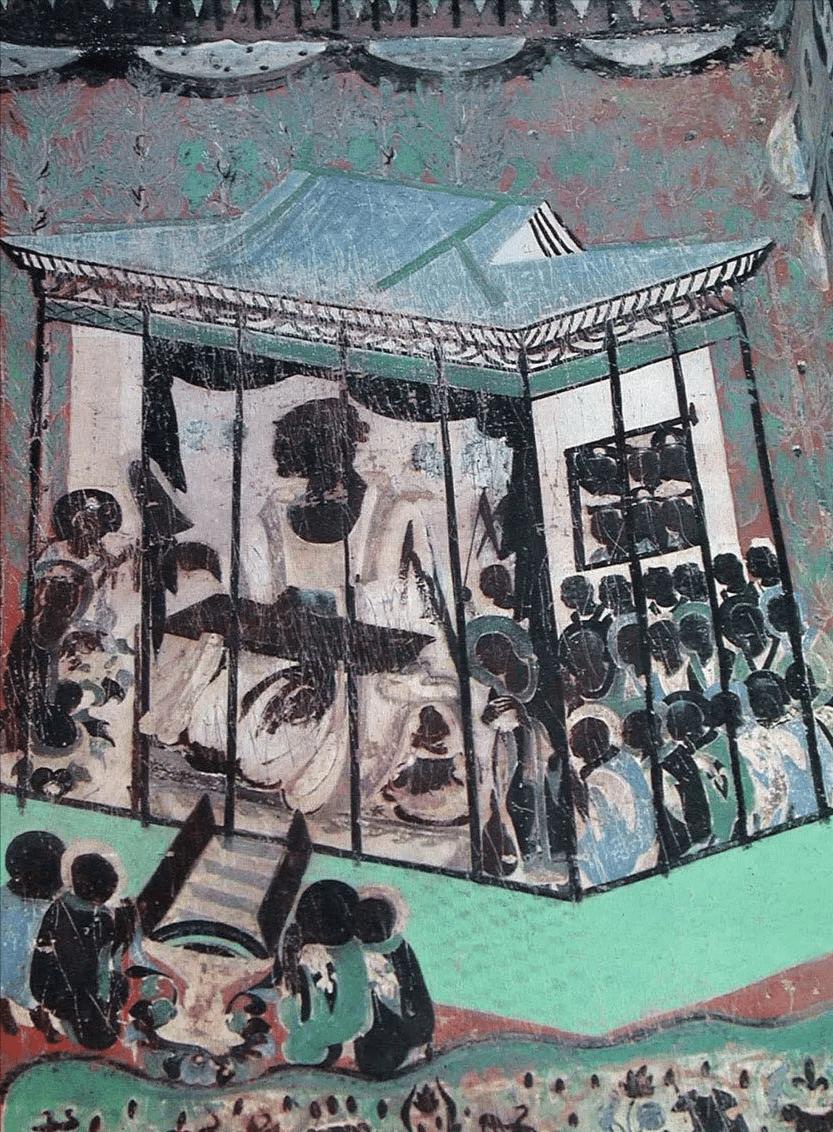

莫高窟第420窟維摩詰經變之維摩詰

基于古印度書寫與繪畫工具發展的限制,古印度人主要以造像的形式塑造佛典中形象,進而向世人普及。據傳,佛陀造像真正起源于貴霜王朝迦膩色伽時期,具體又可區分為兩種樣式——西北印度的犍陀羅樣式與東南印度的秣菟羅樣式,并有立姿與禪定跏趺坐兩種姿態。

西北方的犍陀羅因接近西方,故而受希臘風格影響明顯,造像表現手法也更具現實主義,以佛傳故事性情節為表現內容,佛像外表近似希臘人種,臉長面窄,高額深目。秣菟羅則植根印度本土,佛像外表也更接近印度本土居民,短圓臉,有著大眼寬鼻。東漢曹不興的第一幅佛像畫也是以此類造像為對象的摹寫之作,是將印度造像規范引入中國的畫作。

但顧愷之所畫的維摩詰居士像,其實與其發源地印度的形象相差不小——他看起來既不像印度人也不像希臘人,清瘦羸弱之貌既與佛典中維摩詰居士稱病引起佛陀注意的情節相符,還直接貼合彼時名士名流的審美取向——魏晉文人好服五石散,可令筋骨柔軟,肌膚白晳,副作用則是令皮膚變得敏感,極易被衣服擦傷,因此厚重緊實的衣物和鞋襪穿了都難受,便以輕便寬大的衣袍和不需著襪的木屐為時尚,所以顧愷之的維摩詰居士身材修長,寬衣博帶,“隱幾忘言”,說是一位生活在東晉的高雅名士也不為過。

明 唐寅《維摩說法圖》局部

臺北故宮博物院藏

由大月氏人建立的貴霜王朝在3世紀后走向了衰落,取而代之的是4至5世紀由印度人建立的笈多王朝,印度佛教造像藝術也因此興起笈多風格的新面貌。東晉時期的印度佛像正處在貴霜樣式向笈多風格過渡的時期,貴霜時期的犍陀羅風格被充分吸收融合,在保有對外在美、肉體美的追求表現之上,也呈現出沉思冥想的氣質,在印度變化著的風貌自然會影響作為接受方的東晉,但這并不是一個亦步亦趨的過程。

佛教傳入之后,第一個出家漢僧嚴浮調只剃發,未受戒,衣著也與常人與異。三國時朱士行為第一位受戒漢僧,開始與印度僧人一樣披赤布袈裟,但后來,后趙統治者石虎為表彰國師佛圖澄,下詔賜其綾錦袈裟,這就與印度律典中不可用絲織材料的戒律衣制相違背。比起印度僧人和造像匠人完全以教典中的彼岸為終極的解脫目標,進而在造像藝術中極力抹去“人”的因素,追求絕塵無染的崇高境界,中國人實用理性的思維方式決定了我們輕易無法割舍此生此世,哪怕是隱士隱者也并不是真的與世俗一刀兩斷,而是尋求在當下有限的現實生活和人際關系中尋求超越的達觀。因此,像顧愷之這樣的中國畫家,他們看待佛教及其藝術勢必是取舍與創造兼而有之,最終呈現的是自我的藝術與精神境界。

晉 戴逵《剡山圖卷》局部

臺北故宮博物院藏

早在顧愷之前,已有名士戴逵,花十年精力為瓦官寺制五軀佛像,他的作品與顧愷之的維摩詰居士壁畫、獅子國(今斯里蘭卡)所贈玉佛像并稱瓦官寺的“三絕”。作為晉時名士,戴逵特立獨行之處在于,他既批判對“竹林七賢”式放浪形骸作風的盲目模仿,“深以放達為非道”,也具有不同凡俗的儒、儒、玄造詣,并且不盲從盲信,秉性正直而終身不仕,為求清靜無為而隱于山水,在“名教”與“自然”間實現了和諧的平衡。他不僅不愿給武陵王司馬晞鼓瑟,為表不當“王門伶人”之志當著使者的面把瑟砸了個粉碎,還不認同在當時極為風行的佛教因果報應之論——若真是惡有惡報,善有善報,為何顏回高尚賢能,卻命短嗣絕,而楚太子商臣弒君自立,卻福壽雙全?他多次與當世名僧慧遠辯論,完全不落下風。慧遠只得在對戴逵的書信中感慨:“但恨君作佛弟子,未能留心圣典耳。”

顯然慧遠是認為戴逵沒有完全皈依佛教,不以佛典為圭臬才會與他相爭,這便是名僧與名士在思想境界上的迥異之處。不盲信佛典的戴逵,自然在創作上也不會原模原樣地去復刻西來的樣板。就現實意義而言,如薩爾納特風格的近乎全裸的佛教造像風格也很難被中國傳統的視角所接納,于是戴逵首創了佛教造像的夾纻工藝,又將傳統的藻繪用于佛像的裱彩,不完全背棄印度的儀軌卻實現了佛教造像的中國化。他的兒子戴颙、戴勃均繼承了他的精神并發揚光大,唐李綽《尚書故實》載:“佛像本胡夷樸陋,人不生敬。今之藻繪雕刻,自戴颙始也。”

可見比起最初西迎佛法的追隨跟從之態,經過戴逵、顧愷之等人的探索與創造,其成果已足夠讓人自信。因為這證明了吸收西來的文明成果,再與本土傳統融合創造是完全可行的,同時,這也必然是一個與時俱進,在漫長的歷史長河中不斷演變進化的過程。

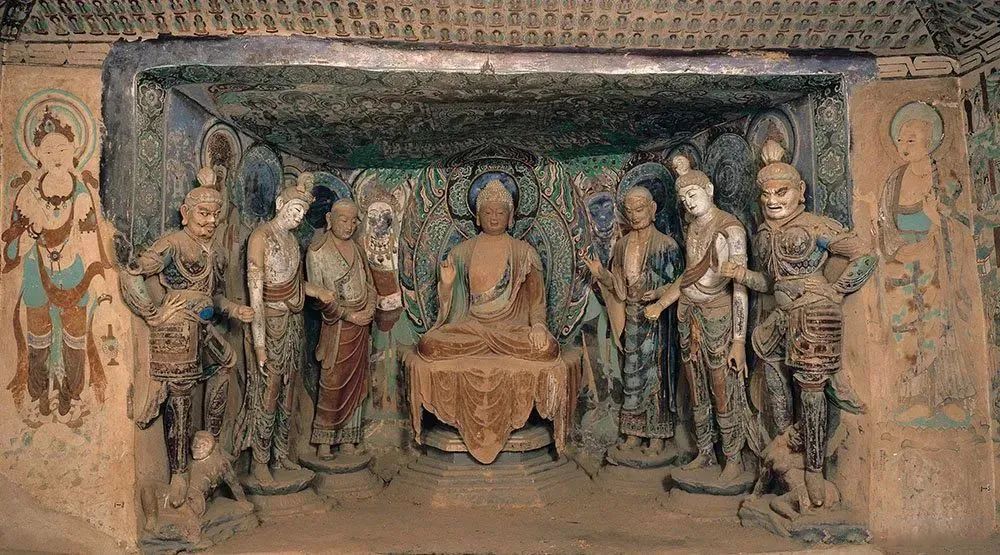

晉代的佛教造像與畫像形如清瘦的文士,無疑是時風影響,于是到了接近隋唐的南北朝時期,張僧繇所創“張家樣”式的佛像,又一改之前的風尚,變得豐腴圓潤。笈多時代薩爾納特的“裸體佛像”雖與魏晉的清瘦之美相左,但隋唐時以胖為美,更不以展示體態的美感為恥,于是張僧繇大膽地畫出了身材豐滿勻稱的佛像,并繼承了魏晉以來文人們積極思辨革新的傳統,他在作畫之余潛心研習書法名家衛夫人的書法著作《筆陣圖》,將書法技巧融入畫藝,開創了中國畫中線描勾勒用筆的新技法。唐代許嵩《建康實錄》有載:“置一乘寺……寺門遍畫凹凸花,代稱張僧繇手跡,其花乃天竺遺法,朱及青綠所成,遠望眼暈如凹凸,近視即平,世咸異之,乃名凹凸寺。”不以墨色而以色彩渲染進行塑造,如有凹凸一般立體感極強,為后世沒骨一派畫法的初祖。

衛夫人《筆陣圖》

開放的時風之下,各國畫師可以直接相互學習借鑒,來自異國的畫師也完全能憑借高超的技藝成為中原王朝的座上賓。藝術無國界,此時這個道理得到了完美實踐。北齊畫家曹仲達出身中亞曹國,師從南齊畫家周曇研、袁昂,特別是袁昂的畫作“尤得綺羅之妙”,于是他青出于藍,擅畫人物、佛像,尤其是異域風格的佛像——“北齊最稱工,能畫梵像”“外國佛像,無競于時”,曾官至朝散大夫。他的風格被后世概括為“曹家樣”。

或許是因為漢化粟特人的出身,曹仲達對彼時印度與中國的審美風尚都能毫無障礙地兼收并蓄,因此他既不避諱表達笈多佛像健美豐腴的體態,也向中國的傳統畫家傾心學習,于是“曹家樣”最廣為人知的特征,就是“曹衣出水”——薄衣如出水濕透般緊貼身體,呈現出身體輪廓的美感,細筆勾勒的衣紋稠密而細致,既不脫離現實,也具備抽象概括的藝術美感。事實上,“曹家樣”的風格整體還是十分異域化,為外來之風影響下的一個典例,并不能與中國傳統的審美實現長期適應,但“曹衣出水”這一刻畫體態與衣紋的實用技巧,卻得以逐漸融入中國傳統的繪畫與雕塑體系——曹仲達的畫法全貌已然不見,但它又在后世作品優雅妥帖的衣紋里,幾乎無處不在。

北齊 彩繪佛立像 青州市博物館藏

1996山東青州龍興寺窖藏出土

圖源:動脈影

與“曹衣出水”相對的,是“吳帶當風”。“吳”指的是畫圣吳道子,北宋郭若虛在《圖畫見聞志》卷一《論曹吳體法》條有云:“曹吳二體學者所宗······吳之筆,其勢圜轉而衣服飄舉;曹之筆,其體稠疊而衣服緊窄。故后輩稱之曰:吳帶當風,曹衣出水······雕塑佛像,亦本曹吳。”與“曹家樣”緊貼肉體堆疊稠密的衣紋相比,吳道子筆下的衣袂如飄逸自然,猶如正迎風翻飛,栩栩如生。

也正是在唐代,胡風達到極盛,異域風情陽剛而精悍,讓此前以溫文爾雅為主流的中國傳統大受沖擊,但盛唐的胸襟和自信非同尋常,在接納、喜愛的同時,唐人還可以完全掌握主導權。西來畫風的技法特點,是線條沒有粗細變化的“鐵線描”和表現出立體感的“凹凸法”,但如果完全沿用照搬這樣的技法來創作,成品雖優秀卻不是神品。蜚聲長安的西域畫家尉遲乙僧所畫佛像,便是熟練運用“凹凸法”的范例,但有評論稱其“皆是外國之物象,非中華之威儀”。所以畫圣吳道子既繼承傳統,集顧愷之、張僧繇等先驅之大成,也為求筆法的精進而博采當世眾家之長。他學書圣張旭奔放豪逸的書風,進一步在繪畫線條中融入書法筆意,甚至他在觀看公孫大娘、劍圣裴旻的絕世劍法時,也從走馬如飛、颯然風起的劍影中如醍醐灌頂,靈感頓發。因此落筆成線,飄舉的衣袂舞動翻飛,張彥遠評之:“過于僧繇矣。”

唐 吳道子(傳)《送子天王圖》

大阪市立美術館藏

從傳為吳道子所作的《送子天王圖》就可見,雖繪就的是佛典中始祖釋迦牟尼降生以后,他的父親凈飯王抱著他進入神廟,諸神向他禮拜的故事,但其中人物幾乎都是彼時大唐的上流階層寫照,凈飯王與摩耶夫人作為釋加牟尼的生父生母,更是形如中國的皇帝與皇后。郭煌壁畫中傳為吳道子所作的第103窟《維摩詰經變》,又與顧愷之的經典截然不同——文殊與維摩詰座下各有一群聽法的人群,其中維摩詰座下諸人為西域形象,文殊座下則是中國人,但維摩詰本人自信睿智之貌,又近似唐代文人。

文化自信的強大是全方位的,此時佛教及其藝術、思想在中土已完成了本土化,對“西風”的揚棄與創造十分普遍且發揮自如。佛典中的原是印度貴人之貌,但傳入中國后,同樣融合了本土信仰與審美。傳說四天王中的北方毗沙門天王,曾助唐軍在安西打了勝仗,皇帝因此“勅諸道城樓置天王像”,如今敦煌莫高窟、重慶大足石刻的這些遺存天王像,頭戴高冠,身穿過膝鎧甲,托寶塔,執兵器,并扎有絲帶,如在云霧間升騰舞動,顯然是“吳帶當風”的影響,如此樣式甚至在日本也可見到。

盛唐 釋迦佛一鋪 莫高窟第45窟

獨具中國特色的佛教宗派——禪宗,傳說始于達摩初祖,實際卻由慧能大師于初唐創立。與起源之地的原教旨偏向否定現世、尋求彼岸解脫不同,在儒、道思想長期影響下誕生的禪宗,弘揚“直指人心,見性成佛”,尋求“涅槃”而“眾生皆有佛性”,更可“頓悟成佛”,始終都在突出現世的價值,啟發世人尤其是文人名士、書法家、畫家們觀照萬事萬物,持之以恒地修行,由外及內地升華人格,最終達到至臻完美的境界,心靈得歸安寧極樂。所以,佛經中強調的“如來尊重,不妄有笑”,印度佛像也少有刻畫的佛陀笑顏,卻在禪宗里成就了一出經典——拈花一笑。

北齊 彩繪貼金佛立像 青州市博物館藏

青州龍興寺遺址出土 圖源:動脈影

“世尊在靈山會上,拈花示眾,是時眾皆默然,唯迦葉尊者破顏微笑。”看著那朵花,迦葉尊者心中了然,于是在那一瞬的會心一笑,就是禪宗對涅槃之極樂的經典詮釋,因此中國的佛像無論是在畫筆還是刻刀之下,往往帶著淺淺笑意。

拈花一笑,是瞬間,也是永恒。正像最初的“西風”,吹入了新的國度,每一個頓悟的瞬間都被捕捉,凝就新生的面影與身姿,于是杜甫感動于顧愷之歷經數百年而不褪色的“神妙”,我們又何嘗不是呢?

參考文獻:

1. 巴根《論顧愷之繪畫思想之由玄入佛》

2. 李靖《佛陀造像中國化研究——以東亞至宋佛教壁畫為中心》

3. 徐濤《唐宋之際“吳家樣”傳承研究》

4. 肖雅萍《魏晉南北朝人物畫研究》

5. 黃麗萍《戴逵研究》

相關展覽

展覽時間:2022年6月30日—2022年9月20日

展覽地點:吳文化博物館 第一特展廳

聲明:本館原創文章轉載,須經館方授權。公益原創文章插圖,圖片版權歸屬于收藏地或創作人。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司