- +1

學(xué)術(shù)丨高平開化寺北宋壁畫兜率天宮建筑圖像解讀

原創(chuàng) 楊怡菲 等 建筑史學(xué)刊

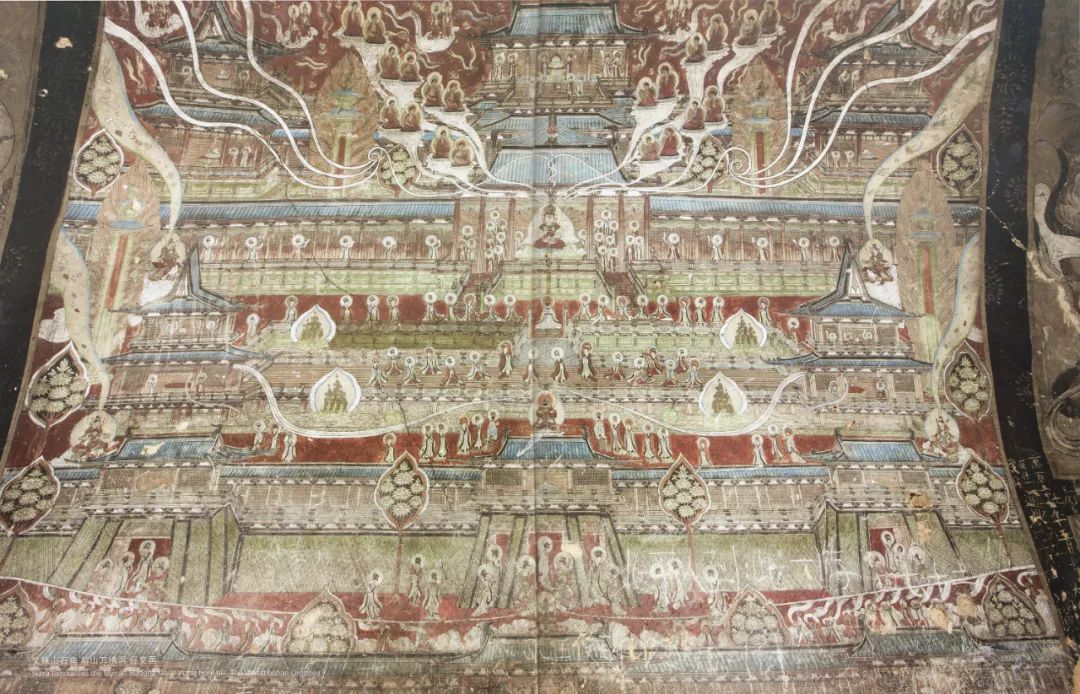

高平開化寺大雄寶殿中的壁畫是我國(guó)現(xiàn)存唯一一處較大規(guī)模的北宋寺觀壁畫,其中北壁東次間中部的“彌勒上生經(jīng)變”,以“界畫”的形式,表現(xiàn)了宏大的兜率天宮建筑場(chǎng)景。本文從建筑學(xué)視角出發(fā),基于壁畫中建筑圖像和色彩的復(fù)原制圖,分析這幅經(jīng)變畫的建筑形制特點(diǎn),解讀其構(gòu)圖規(guī)律,并探討開化寺大殿壁畫的觀看方式和敘事意圖。

高平開化寺北宋壁畫

兜率天宮建筑圖像解讀

Architectural Representation of the Tusita Heavenly Palace at Kaihua Monastery in Gaoping

楊怡菲 李路珂 趙令杰

YANG Yifei, LI Luke, ZHAO Lingjie

0 引言

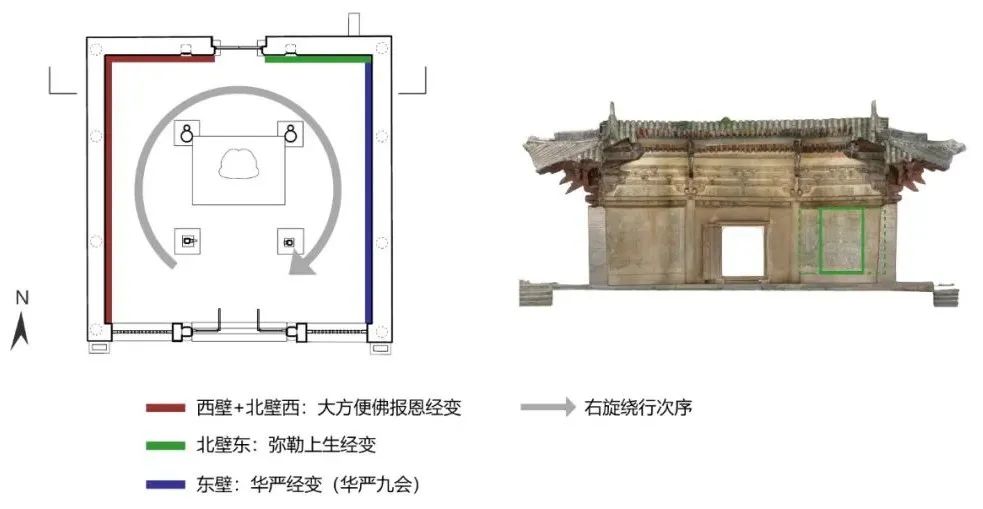

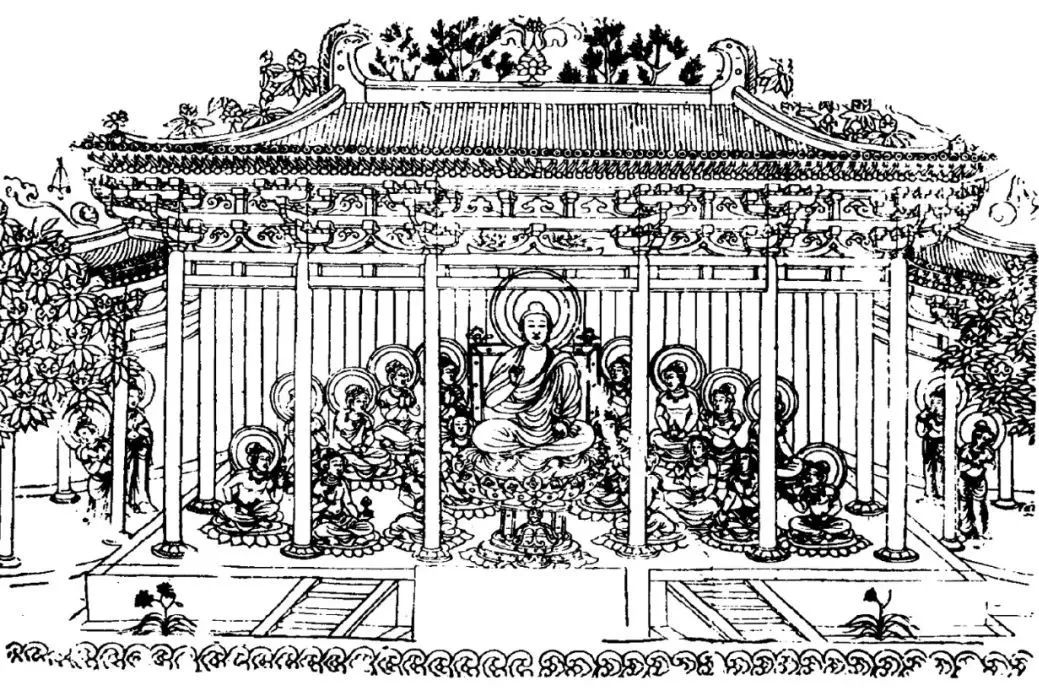

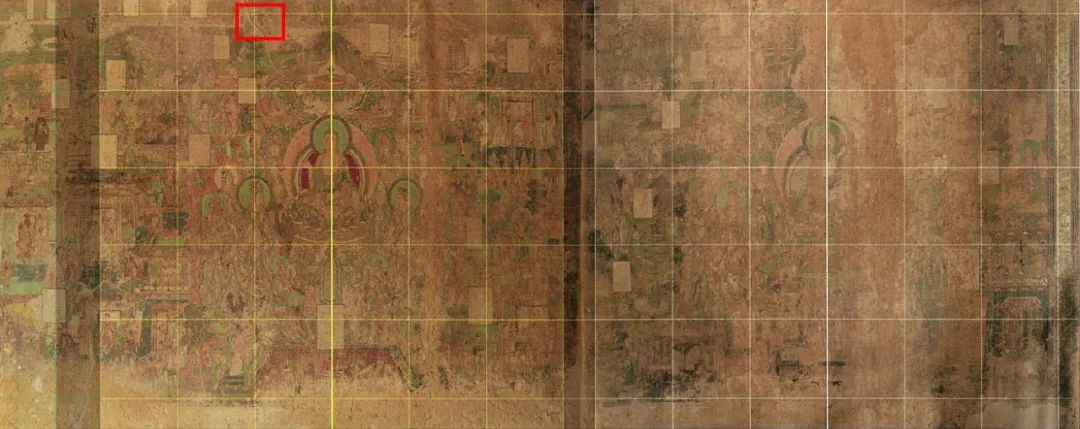

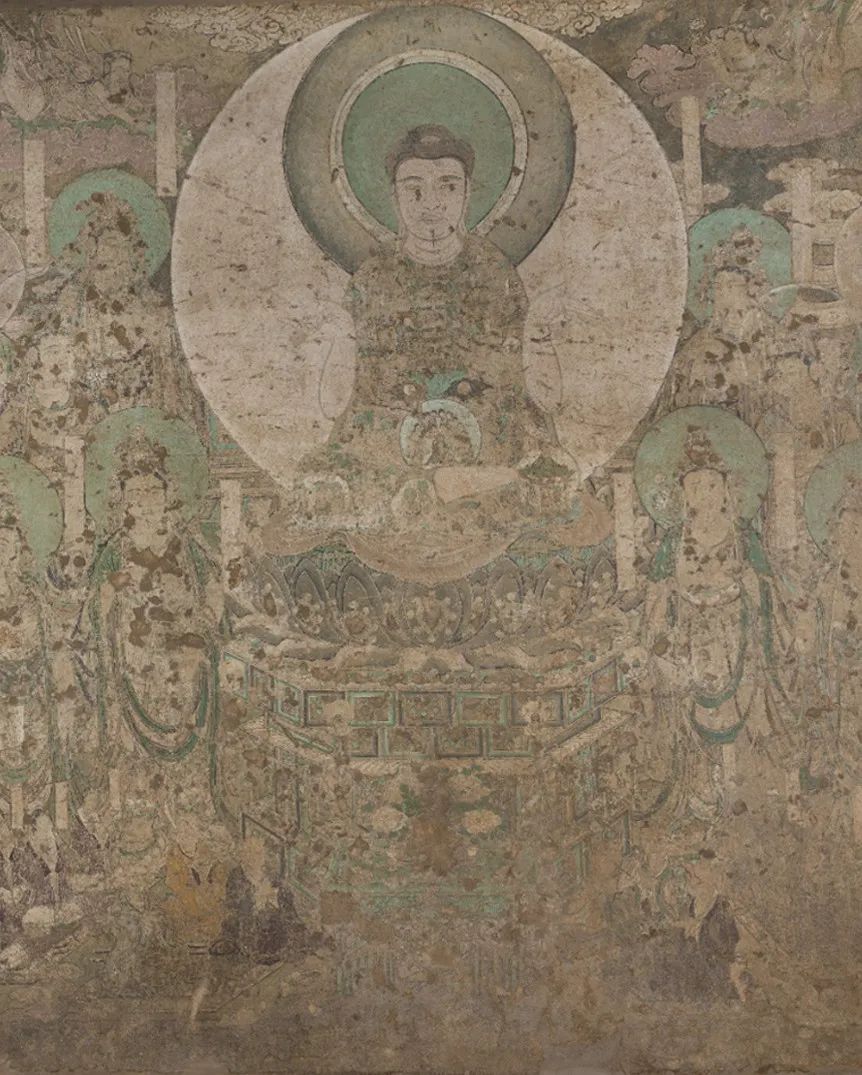

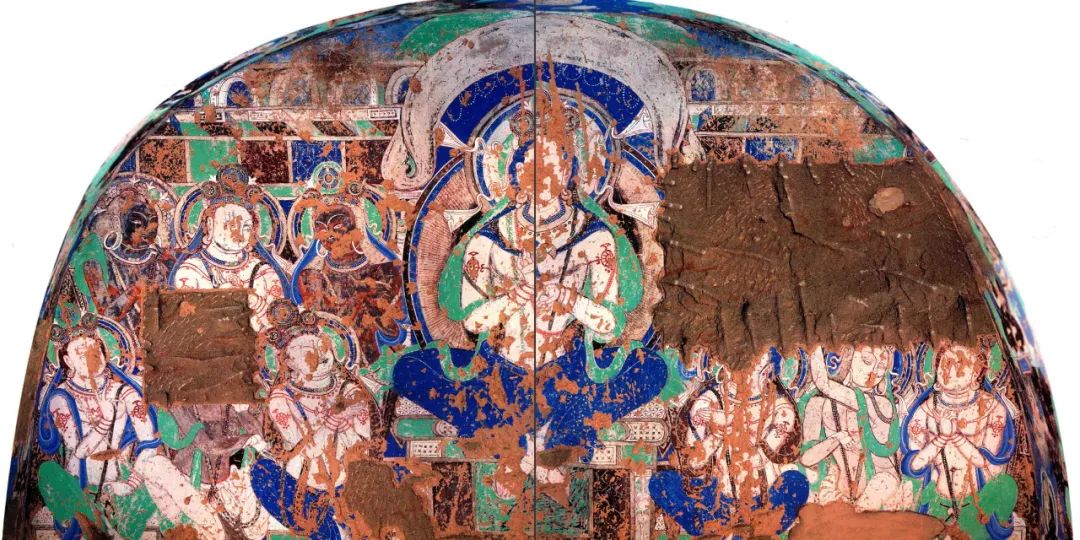

開化寺位于山西省高平市東北舍利山南麓,其中大雄寶殿主體為北宋遺構(gòu),殿內(nèi)東、西、北三面存有精美的佛教壁畫。大殿于北宋熙寧六年(1073)經(jīng)歷了一次重建,殿內(nèi)壁畫繪制于約20 年后的元祐壬申年正月至紹圣丙子年九月間(1092—1096),其中西壁的主要繪制者為畫匠郭發(fā)。寺中大觀四年(1110)《澤州舍利山開化寺修功德記》碑記載了壁畫的主要內(nèi)容:“其東序曰華嚴(yán),扆壁曰尚生;其西序曰報(bào)恩,□壁曰觀音”。近40年來,多位學(xué)者對(duì)壁畫的內(nèi)容進(jìn)行了研究,其中較早確認(rèn)的是西壁和北壁西側(cè)為大方便佛報(bào)恩經(jīng)變,東壁為華嚴(yán)經(jīng)變,北壁東側(cè)的經(jīng)變畫較難辨識(shí),近幾年才由谷東方先生考證為彌勒上生經(jīng)變的內(nèi)容(圖1)。這幅上生經(jīng)變分為中堂部分和兩側(cè)條屏部分,其中中堂部分表現(xiàn)彌勒菩薩在兜率天宮說法,條屏部分表現(xiàn)彌勒上生經(jīng)中的兩次釋迦牟尼說法,并通過釋迦牟尼的說法描述兜率天宮的場(chǎng)景。本文將主要關(guān)注畫面中部的兜率天宮圖像。該圖像描繪兜率天宮建筑院落,是一幅典型的北宋界畫。畫面寬約1.8米,高約2.6米,體量宏大,表現(xiàn)了多種多樣的建筑形制、復(fù)雜的空間和豐富的色彩與裝飾。從建筑學(xué)的角度來看,該圖像既為諸多已消逝的北宋建筑做法保存了珍貴的形象資料,也是中國(guó)古代建筑畫中視覺表達(dá)和空間塑造方法的珍貴例證。

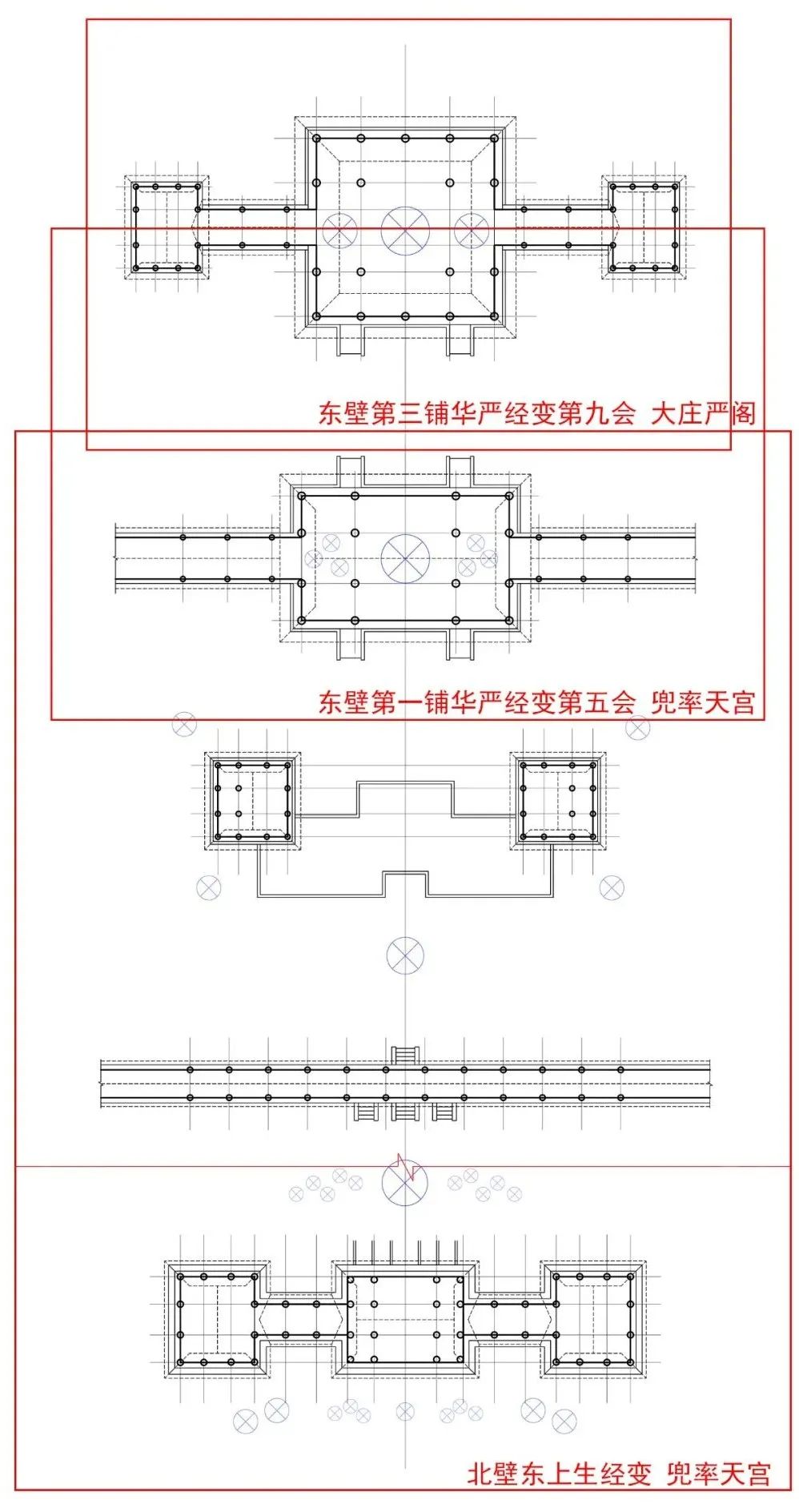

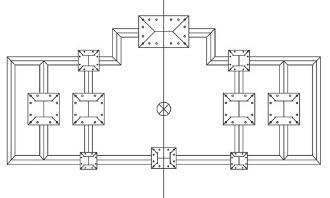

圖1 高平開化寺大殿壁畫位置示意圖

清華大學(xué)建筑學(xué)院李路珂老師團(tuán)隊(duì)于2015—2017年間對(duì)高平開化寺進(jìn)行測(cè)繪和勘查,其后進(jìn)行了一系列制圖和研究工作。本文是該系列成果之一,通過對(duì)北壁東側(cè)彌勒上生經(jīng)變中的建筑圖像進(jìn)行圖形和色彩的復(fù)原性制圖,分析圖像中的建筑形制特點(diǎn)、畫面構(gòu)圖規(guī)律,并從建筑圖像的角度探討開化寺壁畫中兜率天宮的觀看方式和敘事意圖。

1 開化寺彌勒上生經(jīng)變:作為符號(hào)與場(chǎng)景的建筑圖像

經(jīng)變這一形式自六朝時(shí)期傳入中國(guó),在隋唐之際發(fā)展出大型的經(jīng)變畫,最初是變相卷軸畫,后多由畫家或畫師繪制于寺觀石窟當(dāng)中。經(jīng)變是一種依照特定經(jīng)文繪制的佛教故事畫,將佛經(jīng)中的故事繪制成圖像,通過最直觀的方式將深?yuàn)W的義理傳達(dá)出來,是對(duì)經(jīng)文內(nèi)容的場(chǎng)景化闡釋和再創(chuàng)作。開化寺北壁東側(cè)《彌勒上生經(jīng)變》所據(jù)為南朝宋沮渠京聲譯《佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經(jīng)》(下文簡(jiǎn)稱《上生經(jīng)》),將經(jīng)文中的講經(jīng)場(chǎng)面與天宮建筑具象化,成為圖像中可視的建筑和空間。該圖像縮小了主尊佛的尺度、去除了華蓋等常見的烘托要素,以建筑組群構(gòu)成畫面的主體。在表達(dá)人們對(duì)兜率天宮想象的同時(shí)也必然取材于作畫者所熟知的建筑形象。畫面中大量運(yùn)用建筑形象,生動(dòng)地塑造了《上生經(jīng)》所描述的彌勒佛化現(xiàn)和說法過程的空間場(chǎng)景,讓觀者產(chǎn)生身臨其境的感受。畫師巨細(xì)靡遺地描繪了大量的建筑形制特征,顯示出豐富的建筑知識(shí)和很高的寫實(shí)技巧。若從建筑學(xué)視角解讀,可辨識(shí)出諸多已消逝的北宋建筑做法的珍貴形象,而從地域、類型和等級(jí)諸方面,也可讀出畫面建筑場(chǎng)景中隱藏的諸多符號(hào)學(xué)內(nèi)涵。

鑒于此,下文結(jié)合佛教經(jīng)文和建筑學(xué)知識(shí),分別從“場(chǎng)景塑造”與“建筑形制”兩個(gè)方面,對(duì)該幅圖像的建筑信息進(jìn)行逐一辨識(shí)和解讀。

1.1 圖像對(duì)《上生經(jīng)》空間場(chǎng)景的塑造

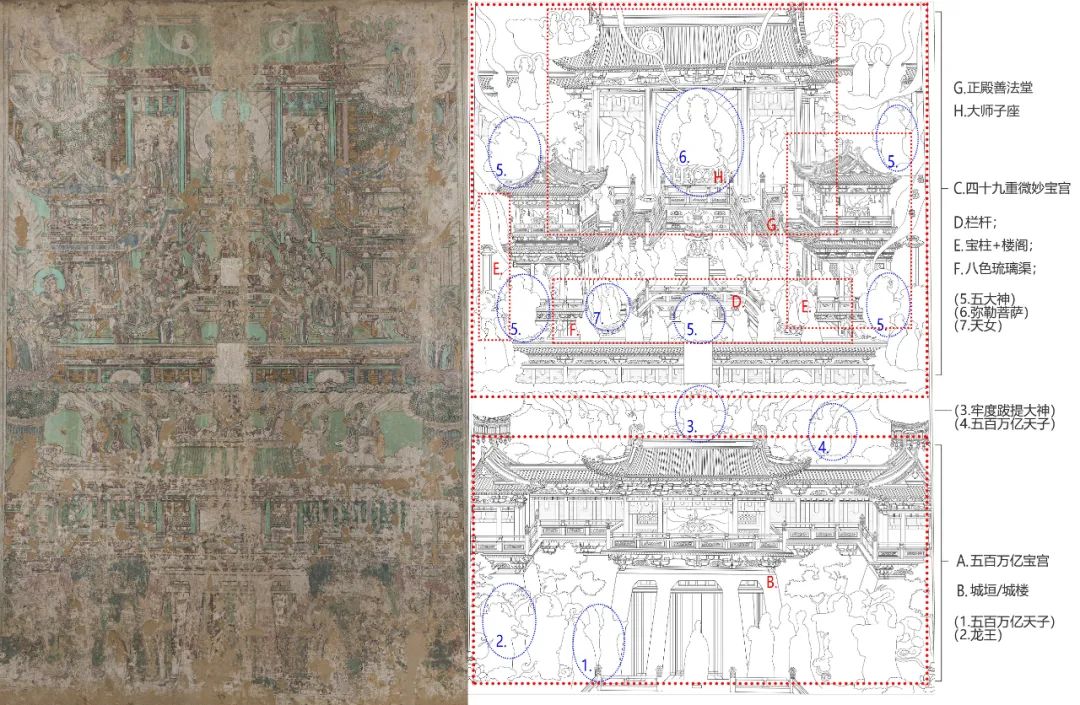

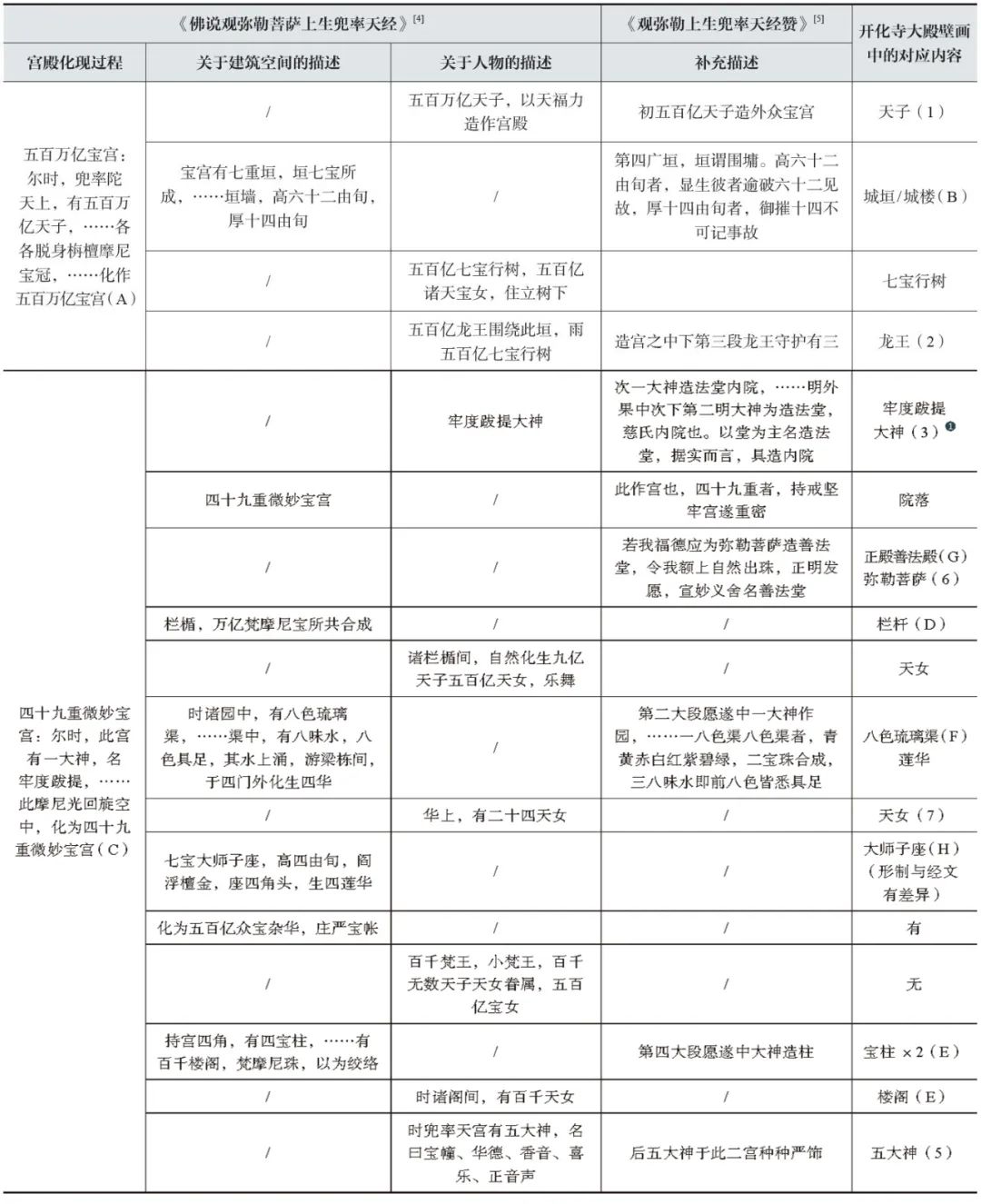

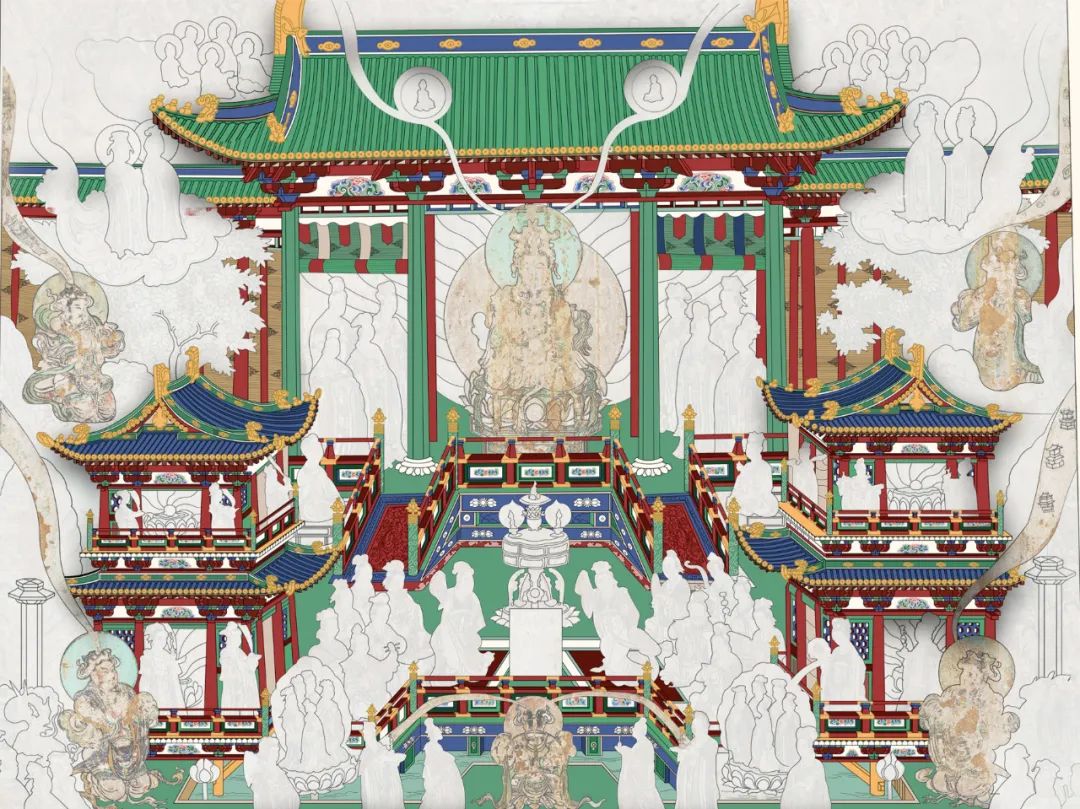

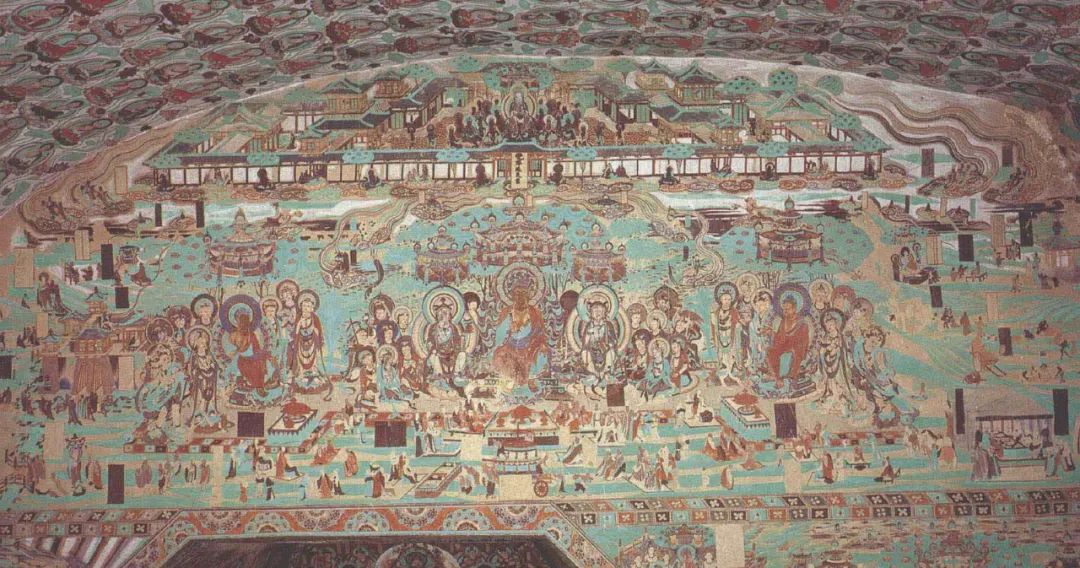

這幅說法圖準(zhǔn)確地再現(xiàn)了《上生經(jīng)》中描述的兜率天宮的生成過程,畫面由下至上展開,下半部分是一座城樓,上半部分是一組以水池為中心的院落,分別對(duì)應(yīng)了經(jīng)文中兩次宮殿化現(xiàn)的過程。第一次化現(xiàn)在兜率陀天上,由“五百萬億天子脫寶冠以天福力化作五百萬億寶宮”,這些寶宮中被著重描述的建筑要素是高大的城墻,“寶宮有七重垣,垣七寶所成,……垣墻高六十二由旬,厚十四由旬”,壁畫中以一座城樓來代表寶宮中的七重垣,城樓之下有寶樹、龍王環(huán)繞,也與經(jīng)文相合(圖2,表1)。

a)正射影像;b)建筑圖像線描圖

圖2 開化寺大殿北壁東兜率天宮圖像

表1 經(jīng)文與開化寺大殿北壁東經(jīng)變畫關(guān)鍵內(nèi)容對(duì)照表

第二次化現(xiàn)對(duì)應(yīng)畫面上半部分的內(nèi)容, 在外層的五百萬億寶宮之內(nèi),一名為牢度跋提的大神以摩尼光化四十九重微妙寶宮,即《觀彌勒上生兜率天經(jīng)贊》(下文簡(jiǎn)稱《上生經(jīng)贊》)中所說的法堂內(nèi)院,院中有彌勒菩薩所在的善法堂。壁畫中用一進(jìn)完整的院落來代表法堂內(nèi)院,即畫面上半部分的建筑群,最上方三開間的正殿為善法堂,殿中彌勒菩薩端坐于須彌座上。院中左右兩側(cè)有兩座二層樓閣相對(duì),樓閣邊上有寶柱,對(duì)應(yīng)經(jīng)文中“持宮四角,有四寶柱,……有百千樓閣,梵摩尼珠,以為絞絡(luò)”的描述;院落正中有一座“凹”字形的水池,水面上有蓮花升起,有天女立于蓮花之上,對(duì)應(yīng)了“時(shí)諸園中,有八色琉璃渠,……渠中,有八味水,八色具足,其水上涌,游梁棟間,于四門外化生四華……華上,有二十四天女”的描述;畫面中還表現(xiàn)了很多欄桿,欄桿柱頭上也裝飾蓮花,對(duì)此也有經(jīng)文依據(jù):“欄楯,萬億梵摩尼寶所共合成。”北壁東的壁畫很大程度上還原了經(jīng)文里想象中的兜率天宮,雖然只展現(xiàn)了一座城樓和一組院落,但匯集了經(jīng)文中描述的主要建筑要素,是兜率天萬億重宮闕的一個(gè)縮影。畫面在豎直方向充滿整幅壁面,水平方向上左右被兩束由蓮花發(fā)出的光束截?cái)啵谷寺?lián)想到在畫面之外還有重重寶宮樓閣存在。整幅壁畫以一組代表性的建筑片段展現(xiàn)了宏大的兜率天宮。

彌勒上生信仰中,彌勒曾為佛弟子,先佛入滅,上生至兜率天宮中為補(bǔ)處菩薩,五十六萬億年后下生成佛。彌勒上生的信仰者希望死后往生兜率天凈土,與彌勒菩薩一起,再五十六萬億年后下生到已經(jīng)是凈土的娑婆世界。《上生經(jīng)》以佛與優(yōu)波離的對(duì)話預(yù)言了彌勒菩薩往生兜率天后的場(chǎng)景,使用大量篇幅來描繪兜率天宮中的建筑,言其院落重重、裝飾繁復(fù)。為了凸顯兜率天宮是一處令人向往的所在,佛教導(dǎo)信仰者兜率天是“十善報(bào)應(yīng)勝妙福處”,若要往生兜率天則需要持戒精進(jìn)、勤修善法,“思惟兜率陀天上上妙快樂”。華美的建筑最能直觀展現(xiàn)兜率天宮的美好,北壁東上生經(jīng)變的宏大建筑群具象地把經(jīng)文中對(duì)天宮的描述傳達(dá)出來,使觀者對(duì)往生兜率天產(chǎn)生向往,從而達(dá)到傳播佛法、勸人向善的目的。

1.2 圖像中的建筑形制

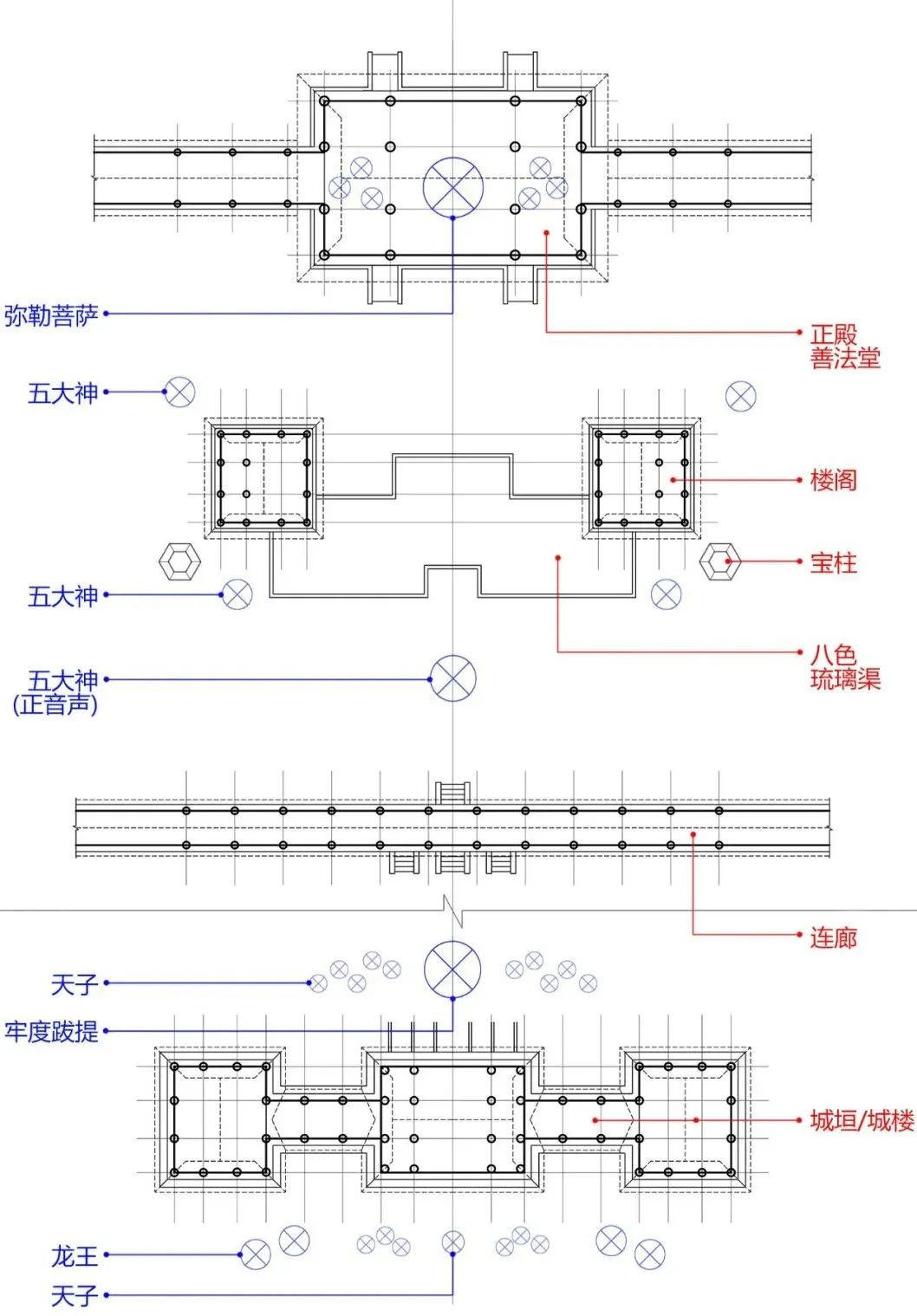

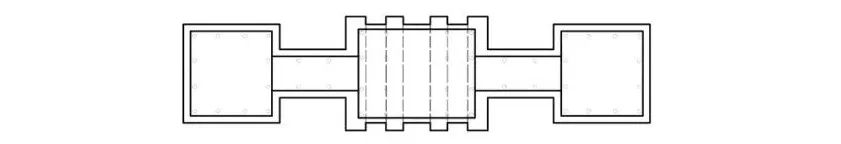

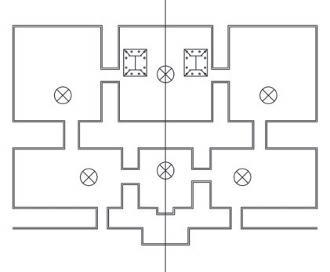

1.2.1 院落組群

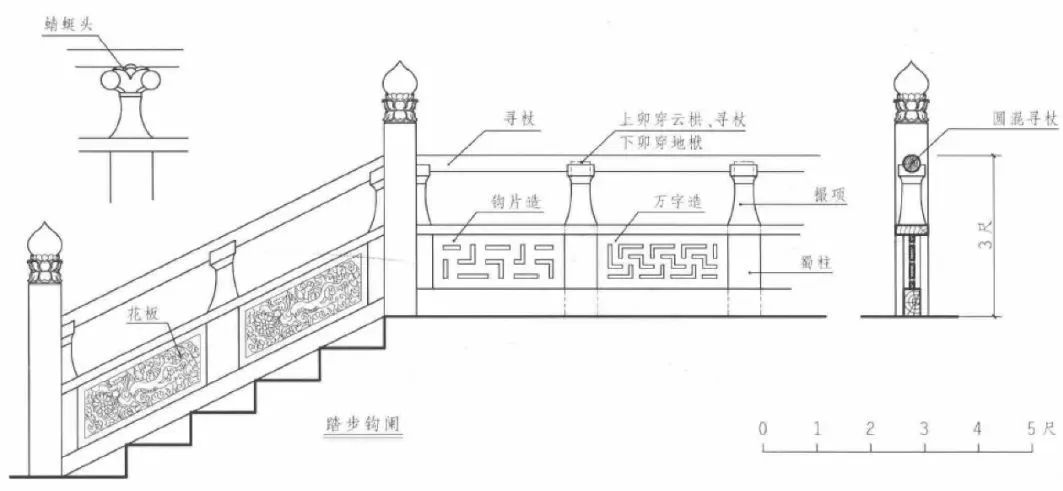

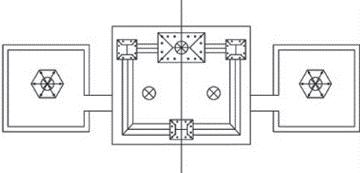

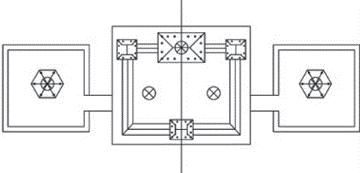

開化寺北壁東兜率天宮圖像由一條橫向的連廊分成上下兩組建筑群,畫面上方表現(xiàn)的是一組完整的院落,彌勒菩薩在正殿善法堂正中說法。主殿三開間,單檐歇山頂,正殿左右有連廊或挾屋。殿前院中有一座水池,水面呈“凹”字形,四周有欄桿圍繞,水面上出荷花,并有天女在其上跳舞。水池兩側(cè)對(duì)稱布置兩座二層樓閣,樓閣半架在水面之上,為3×3 間的方形平面,單檐歇山頂,兩座樓閣檐面相對(duì)(圖3)。在主要殿堂前對(duì)稱峙立兩座樓閣的寺院格局在唐宋時(shí)期十分常見,兩座樓閣多為鐘樓與藏經(jīng)閣,如唐釋道宣《戒壇圖經(jīng)》中描繪的鐘、經(jīng)二臺(tái),又如文獻(xiàn)中記載的北宋興國(guó)寺內(nèi)雙閣等。現(xiàn)存實(shí)例中此類雙閣對(duì)峙的格局也不勝枚舉。北宋隆興寺中轉(zhuǎn)輪藏殿和慈氏閣相對(duì),而遼代的善化寺中,大雄寶殿之前是普賢、文殊二閣相對(duì),大雄寶殿兩側(cè)配有朵殿,與壁畫中更為相近(圖4)。

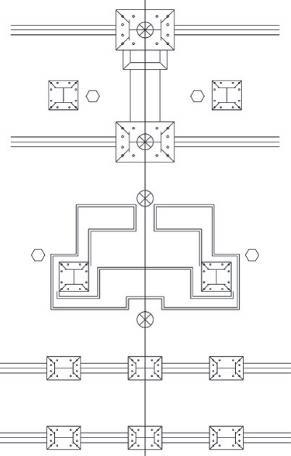

圖3 開化寺大殿北壁東兜率天宮平面格局示意圖

a)開化寺大殿北壁東壁畫中的雙閣

b)正定隆興寺雙閣鳥瞰

圖4 壁畫及建筑中的“雙閣”布局

上述實(shí)例與北壁東畫面最大的差異是院落中央的水池,經(jīng)變畫中彌勒菩薩說法所在的院落以水池為中心展開,經(jīng)文中也有大量關(guān)于水渠和渠中八味水的描述:“一八色渠,八色渠者,青黃赤白紅紫碧綠,二寶珠合成,三八味水,即前八色皆悉具足。”水的元素也經(jīng)常出現(xiàn)在其他彌勒經(jīng)變和西方凈土變的建筑場(chǎng)景中,可見水池是構(gòu)建天宮的重要元素。

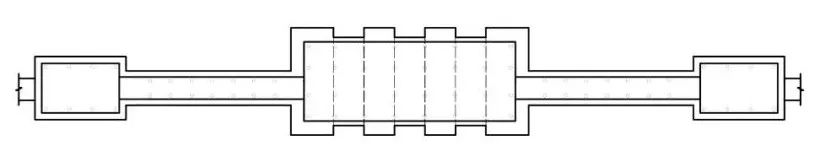

1.2.2 城樓

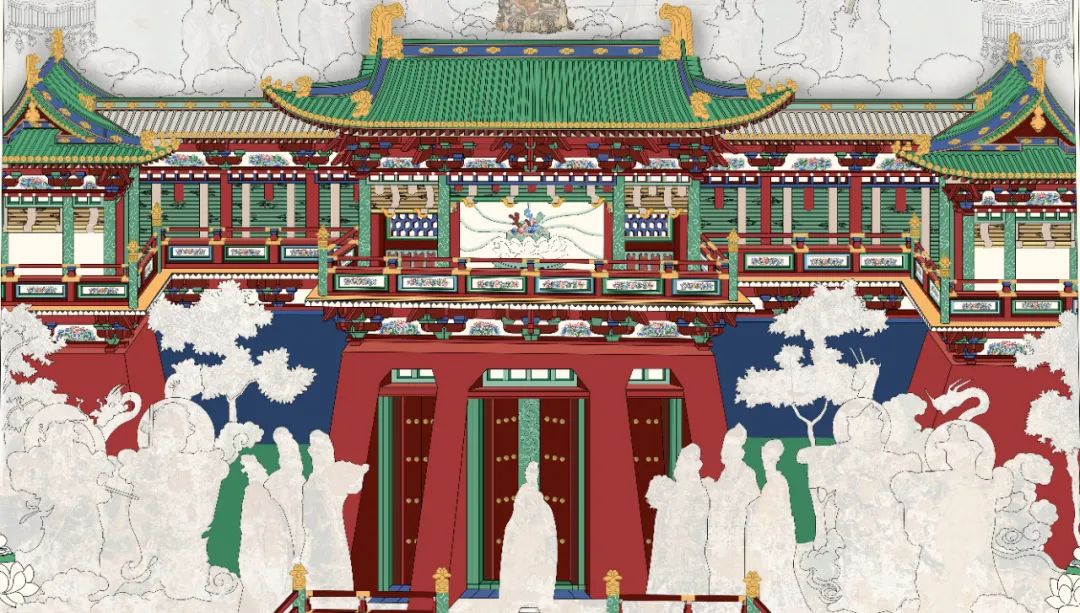

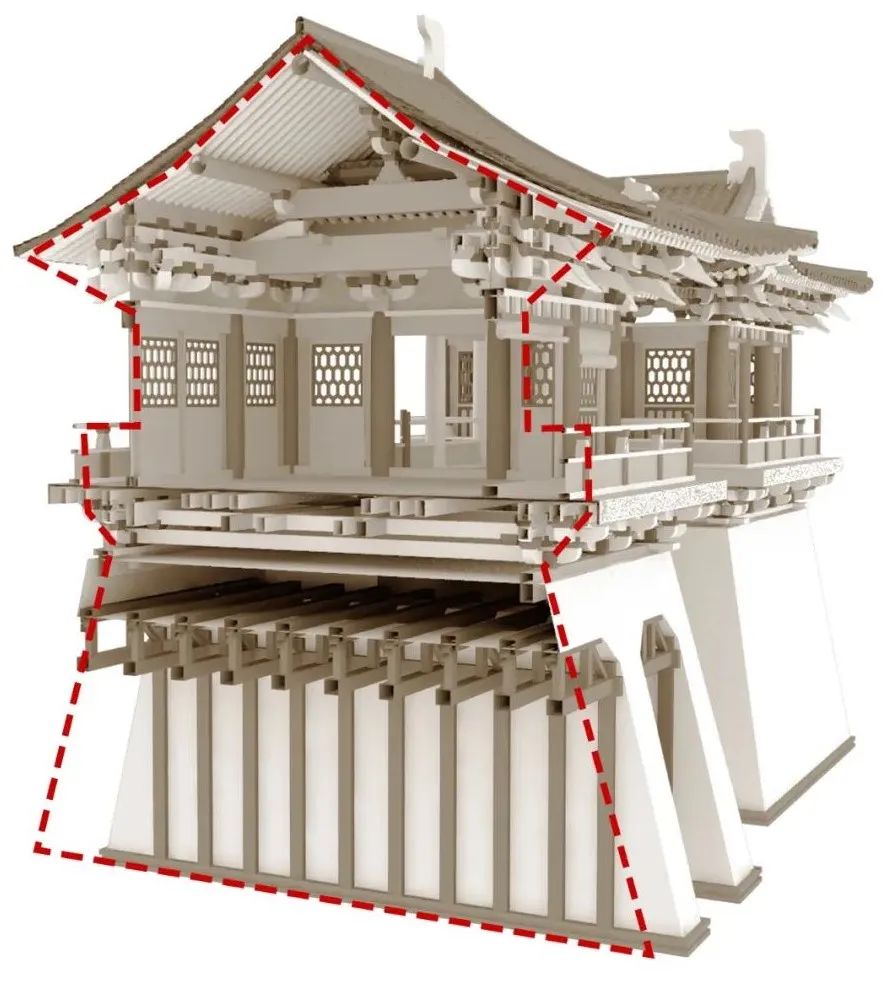

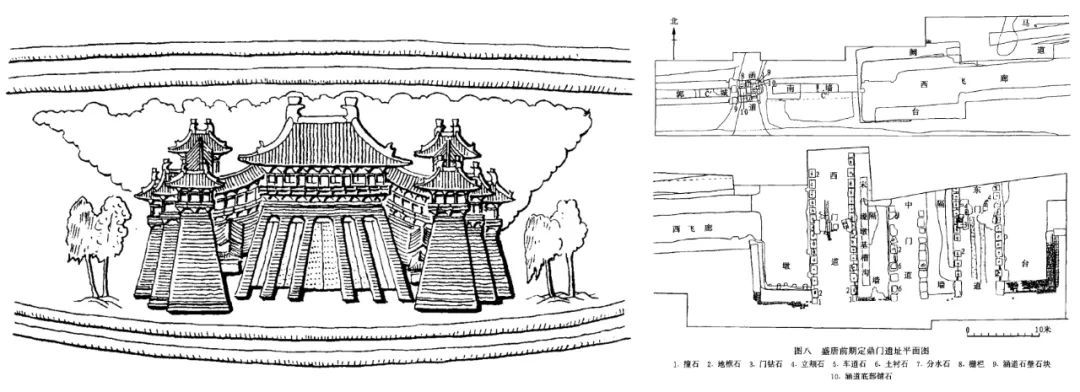

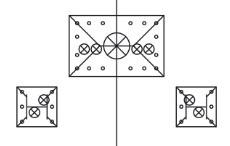

畫面下方的城樓規(guī)模宏大,中央為城樓,兩側(cè)有朵樓,朵樓與城樓之間通過廊道相連(圖5)。正中的城墩有三條門道,中央門道比兩側(cè)稍寬。城門道為木框架結(jié)構(gòu),左右立柱,上方承托橫向過梁,過梁上立短柱,形制與《營(yíng)造法式》中所載的城門道一致,唐代敦煌第148窟中的城樓、《清明上河圖》中描繪的北宋東京上善門、泰安市岱廟大門等均為此種做法。

a)開化寺大殿北壁東壁畫中的城樓

b)開化寺大殿壁畫城樓復(fù)原模型

c)遼寧省博物館藏北宋銅鐘上的宣德門圖摹本

d)洛陽(yáng)定鼎門遺址平面圖

圖5 開化寺大殿壁畫城樓與相近的城門實(shí)例

壁畫中央城樓為單檐歇山頂,面闊三開間,在城墩頂上架設(shè)木平坐層,平坐層上再建城樓。中央城樓兩側(cè)另有兩座朵樓,之間以連廊相連,朵樓同樣為單檐歇山頂,面闊三開間,山面朝前。該組城樓與朵樓的形式與北宋東京皇城南面的宣德門有一定的相似之處,但建筑等級(jí)及復(fù)雜程度有所降低。此外,該處城樓在平面布局方面與宣德門亦有明顯的不同:開化寺壁畫城樓與兩朵樓呈“一”字型布局,而宣德門與朵樓則呈“凹”字型布局。同樣呈“一”字型布局的還有唐宋時(shí)期位于洛陽(yáng)城郭城南面正中的定鼎門,定鼎門遺址同樣是一門三道、兩側(cè)配有朵樓、沒有闕樓(圖6),有可能為開化寺壁畫“天宮城樓”圖像創(chuàng)作的藍(lán)本。

a)北宋末開化寺大殿北壁東壁畫兜率天宮城門(圖像)

b)唐/ 宋洛陽(yáng)定鼎門(遺址)

c)北宋末開封宣德門(圖像)

圖6 開化寺大殿壁畫城樓與其他城門實(shí)例平面形式示意圖

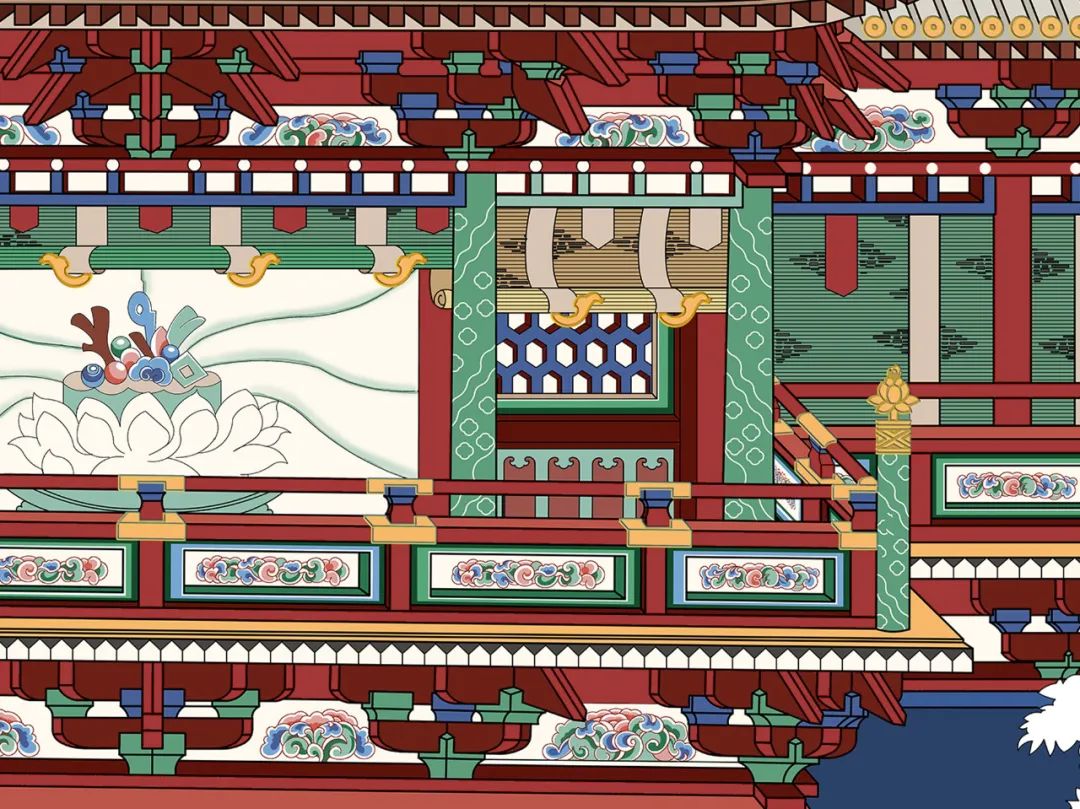

1.2.3 建筑細(xì)部

畫面中詳細(xì)地表現(xiàn)了大量的建筑細(xì)部,細(xì)部形制大多可以與《營(yíng)造法式》中的記載相吻合,是典型的北宋官式建筑做法。北宋時(shí)期的小木作、裝飾實(shí)例很難保存至今,這幅壁畫中的細(xì)部做法可以作為理解《營(yíng)造法式》的例證。

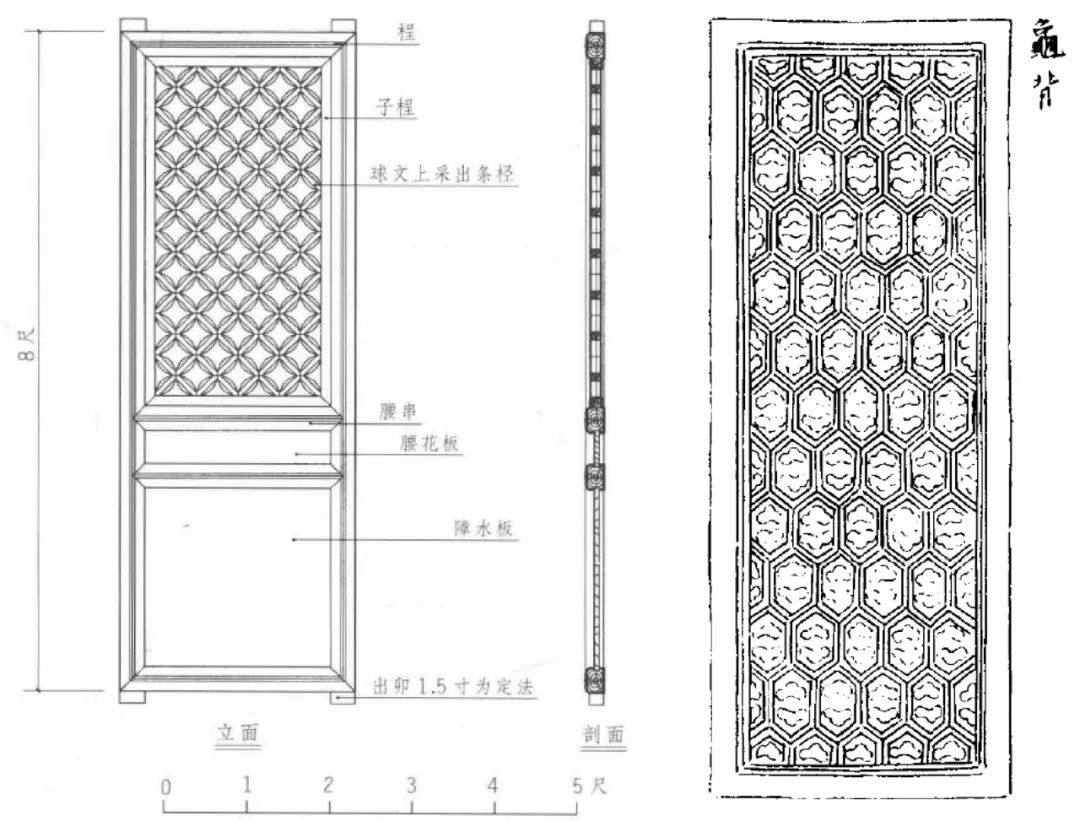

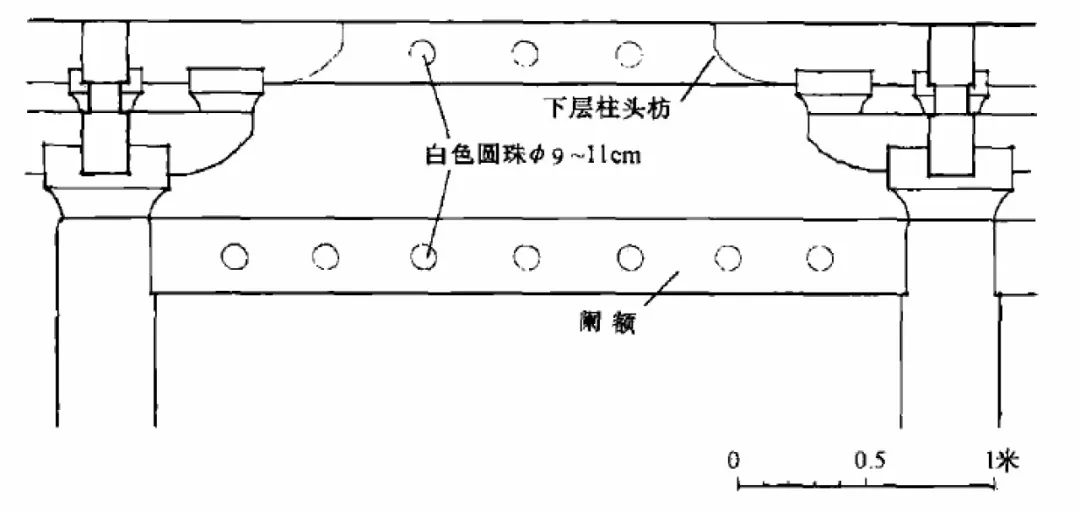

畫面上方大殿前設(shè)置左右兩條輦道,輦道上裝飾紅色卷成華文。各殿臺(tái)基和平坐層上均設(shè)置欄桿,為華版式單鉤闌,由枓子蜀柱承托尋杖,盆唇與地袱之間安置華版,華版上繪制鋪地卷成華文裝飾,鉤闌盡頭、轉(zhuǎn)角處設(shè)置望柱,望柱柱頭呈蓮花狀。城門道內(nèi)使用板門,城樓上使用牙頭護(hù)縫軟門,上半部分為龜背文格子,中間使用腰串,下半部分障水板用牙頭護(hù)縫。檐下有軟簾垂下,并以金色的簾鉤卷起(圖7),鉤闌、門窗的做法都與《營(yíng)造法式》小木作的做法相符,是理解《營(yíng)造法式》 做法的重要圖像參照。在畫面中部的連廊中可以清晰地看到梭柱的柱頭卷殺,頂部的三開間大殿使用了瓜棱柱(圖7),均為現(xiàn)實(shí)中北宋建筑立柱的重要特征。兜率天宮的幾座主體建筑中還體現(xiàn)了重楣加蜀柱的做法,此形式常見于唐代建筑,在現(xiàn)存的北宋木構(gòu)中十分少見。這幅壁畫里重楣與普拍枋同時(shí)存在,普拍枋上還飾有均勻分布的白色圓點(diǎn)作為彩畫紋樣,類似的紋樣同時(shí)見于南禪寺大殿闌額與柱頭枋內(nèi)側(cè)(圖8)。畫面中的斗栱用四鋪?zhàn)骶眍^造,或五鋪?zhàn)鲉舞聠蜗掳骸⑺n^做昂形,五鋪?zhàn)鞫窎硇沃婆c開化寺大殿外檐斗栱相似,體現(xiàn)出建筑畫對(duì)現(xiàn)實(shí)中建筑的模仿(圖9)。值得注意的是明間正中補(bǔ)間鋪?zhàn)髯笥页?5度斜栱,使得較寬的明間位置顯得更加飽滿。

a)斗栱、平坐鉤闌、格子門、窗簾

b)瓜棱柱

圖7 開化寺大殿北壁東圖像建筑細(xì)部色彩復(fù)原圖

a)《營(yíng)造法式》四斜挑白球紋格眼門做法

b)《營(yíng)造法式》龜背文原書圖樣

c)《營(yíng)造法式》單鉤闌做法

d)大雁塔門楣石刻上的重楣

e)南禪寺大殿闌額與柱頭枋內(nèi)側(cè)白色圓點(diǎn)裝飾

圖8 《營(yíng)造法式》與其他案例中的相似做法

圖9 開化寺大殿外檐斗栱

畫面中的建筑以青、綠、紅三色為主,大面積的紅色用于城墩、臺(tái)基、柱額等構(gòu)件,青、綠二色多用于地面和屋面,瓦件、欄桿望柱及蜀柱的位置多用瀝粉貼金,細(xì)部如斗栱、欄桿華版等相間使用青綠二色。主要施色方式為單色平涂,栱眼壁彩畫和欄桿華版的彩畫中使用疊暈,彩畫風(fēng)格與開化寺大殿內(nèi)檐栱眼壁相似,均為五彩遍裝鋪地卷成,但卷成的樣式和疊暈層數(shù)有所簡(jiǎn)化。

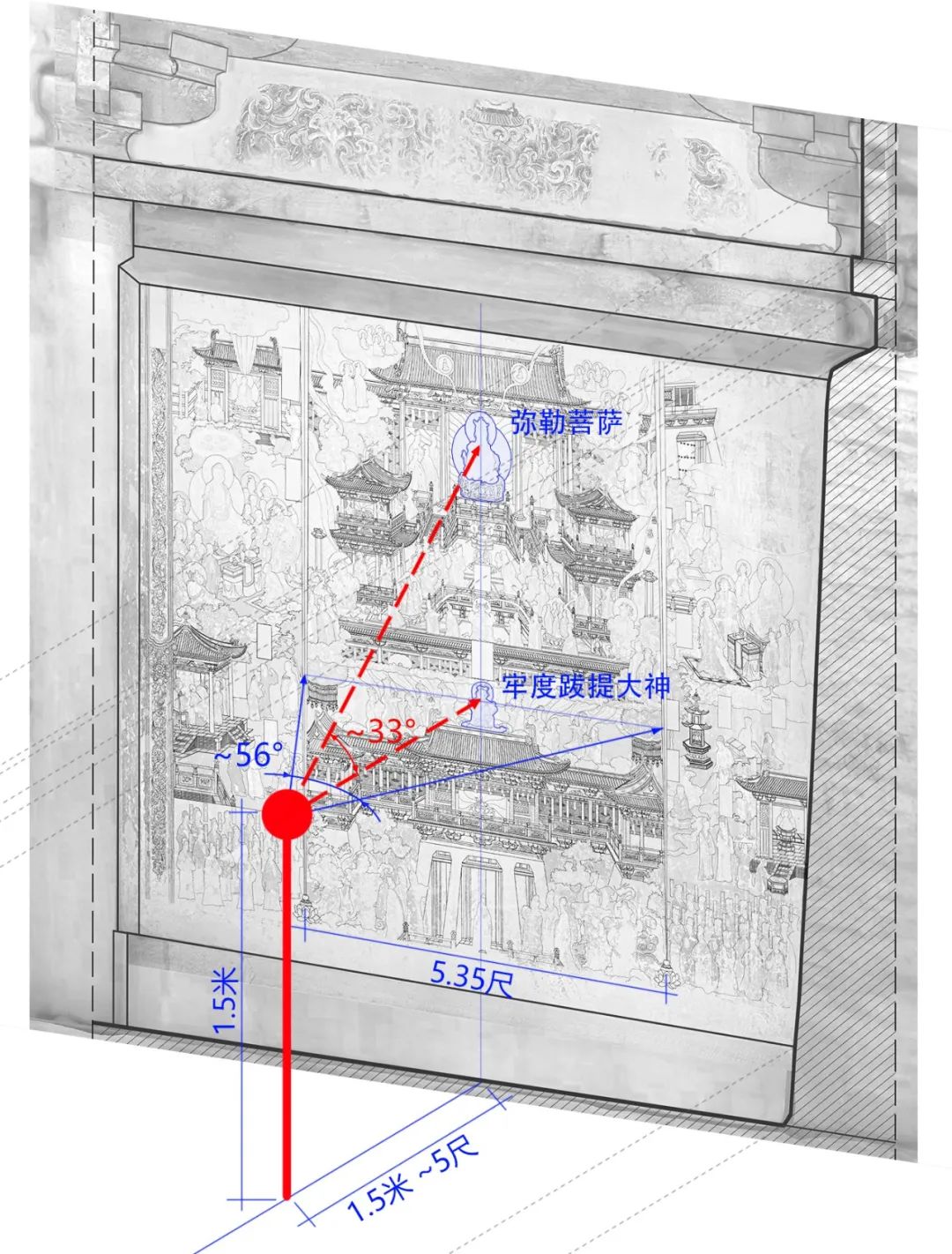

2 開化寺大殿彌勒上生經(jīng)變圖像的構(gòu)圖控制方法

開化寺大殿北壁東兜率天宮圖像是一幅典型的建筑界畫,圖像高約2.6米,寬約1.8米,建筑體量龐大、院落空間復(fù)雜。通過分析構(gòu)圖規(guī)律可以更好地理解其如何鋪展巨大的畫幅、再現(xiàn)復(fù)雜的建筑空間。

在以往的研究中,對(duì)中國(guó)建筑畫表現(xiàn)方式的認(rèn)識(shí)大致可以概括為兩個(gè)方面:一為運(yùn)用正交網(wǎng)格控制畫面布局;二為運(yùn)用平行或放射的成組斜線來創(chuàng)造畫面進(jìn)深。

運(yùn)用正交網(wǎng)格控制畫面布局的方法,在早期文獻(xiàn)中可見于《畫繼》對(duì)郭忠恕的描述:“郭待詔,趙州人,每以界畫自矜云:置方卓令眾工縱橫畫之,往往不知向背尺度,真所謂良工心獨(dú)苦也。不記名”,其中“置方卓”即指以方格控制線來統(tǒng)籌畫面。這一控制方法在近年的宋元壁畫研究中得到了印證。王卉娟博士發(fā)現(xiàn)永樂宮純陽(yáng)殿壁畫中可能運(yùn)用了37厘米×44厘米的控制畫格。王贊教授也在開化寺西壁上發(fā)現(xiàn)了46厘米×46厘米的網(wǎng)格控制線,并有畫面底層赭石色的線痕作為佐證。

運(yùn)用成組的斜線來表達(dá)空間進(jìn)深的方法,在北宋畫論中可見兩種不同的表述。郭若虛在《圖畫見聞志》中記述“畫屋木者,折算無虧,筆畫勻壯,深遠(yuǎn)透空,一去百斜……畫樓閣多見四角,其斗栱逐鋪?zhàn)鳛橹虮撤置鳎皇ЮK墨”,而劉道醇在《圣朝名畫評(píng)》中則寫“為屋木樓觀一時(shí)之絕也,上折下算,一斜百隨”。“一去百斜”和“一斜百隨”均應(yīng)為描述控制建筑側(cè)面斜線的方法,但這兩個(gè)詞所指代的繪畫方法是否相同、有何關(guān)聯(lián),目前并不明確。傅熹年先生曾提出“一去百斜”可能是指對(duì)透視線斜度的控制,并在敦煌凈土變、北宋繪畫等多個(gè)實(shí)例中找到印證,如《清明上河圖》中,城墩和城樓的延長(zhǎng)線交于畫面外的一點(diǎn),有意表現(xiàn)近大遠(yuǎn)小的透視關(guān)系。吳蔥先生則用“正面—平行法”來解釋建筑空間的表達(dá),即建筑主立面以正樣方式表達(dá),建筑側(cè)面發(fā)生變形、傾斜,但斜線仍保留真實(shí)空間中的平行關(guān)系。

基于以上認(rèn)識(shí),本文擬從“網(wǎng)格”和“斜線”兩方面探索開化寺大殿北壁東兜率天宮建筑畫的構(gòu)圖和空間表達(dá)方式。

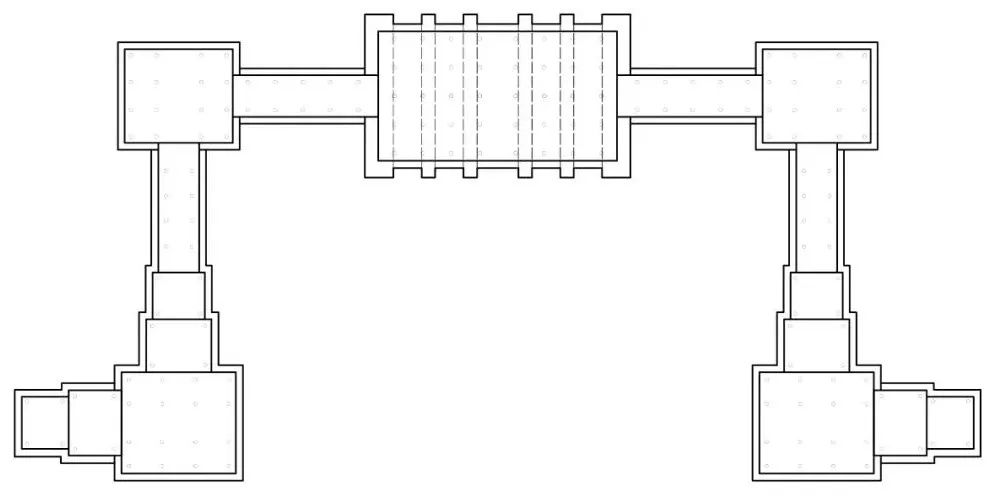

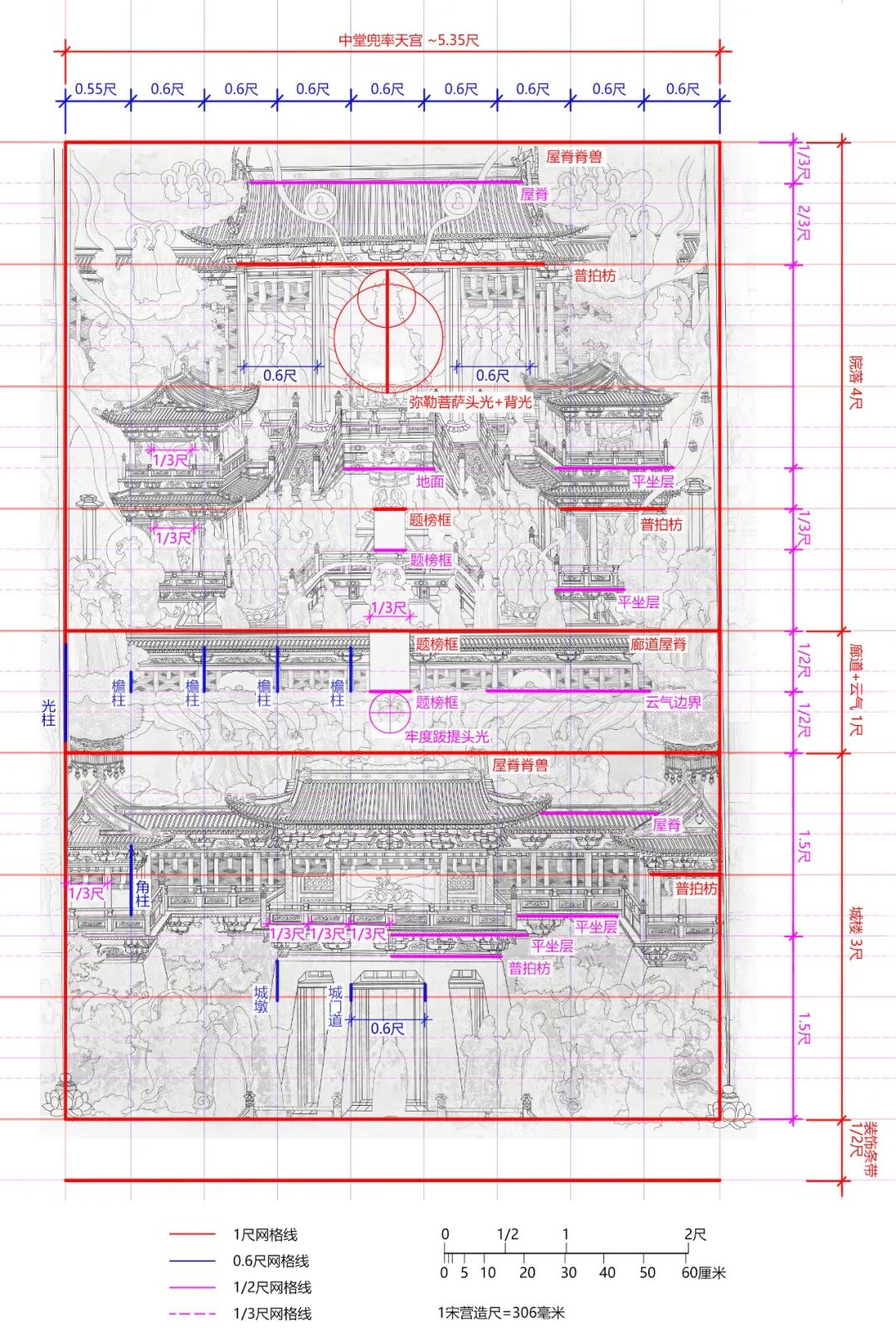

2.1 網(wǎng)格控制

基于數(shù)字化采集的高清正射影像作圖,本文發(fā)現(xiàn)開化寺兜率天宮圖像的較多關(guān)鍵要素吻合于以306毫米為基本模數(shù)的控制網(wǎng)格。該模數(shù)若按大殿大木作尺度所推算的營(yíng)造尺折算,恰為1 尺整(圖10)。

圖10 開化寺大殿北壁東壁畫方網(wǎng)格控制線示意圖

具體而言,畫面自墻基至墻壁上緣通高8.5尺(2600毫米),其中最下方有一條裝飾帶寬1/2尺,其余壁面高度恰為8尺,以1尺為模數(shù)恰好可以被等分為8格。網(wǎng)格控制畫面比例,將畫面分成上中下三部分,其中下部的城樓占據(jù)下方3格,中部的連廊占據(jù)1格,上部的“善法堂”院落占據(jù)最上方4格。畫面中重要的建筑結(jié)構(gòu)線均由這組1尺模數(shù)來控制:城樓的屋脊脊獸、大殿的屋脊脊獸、大殿的柱頂、兩側(cè)樓閣的平坐層、中部連廊的屋脊分別與網(wǎng)格線重合,畫面中央大小兩個(gè)題榜框上沿也與網(wǎng)格線平齊。1尺的網(wǎng)格可以擴(kuò)展到北壁東兩側(cè)的條屏,最左側(cè)裝飾帶寬1/2尺,左右兩側(cè)條屏各寬2尺整,片段化的建筑場(chǎng)景均布置在1 尺×2尺或2尺×2尺的網(wǎng)格中(圖11)。除了整尺的主要控制模數(shù)外,畫面中還使用了1/2尺、1/3尺兩種輔助網(wǎng)格線來確定細(xì)部的位置,如畫面正中兩個(gè)題榜框,分別高1/2 尺和1/3尺,恰好位于整尺線和1/2 尺、1/3 尺線之間;城樓的城墩、平坐層、二層樓閣的首層、平坐層、中央連廊下的云氣等重要的水平向建筑結(jié)構(gòu)線也都落在這些網(wǎng)格線上,說明水平方向上的網(wǎng)格參考線對(duì)確定整幅壁畫的構(gòu)圖至關(guān)重要。

圖11 開化寺大殿北壁東壁畫斜線控制點(diǎn)參考線示意圖

同時(shí),1尺、1/2尺、1/3尺的尺度還被用來控制畫面中重要的人物尺度,如正中彌勒菩薩的背光與頭光高度之和為1尺,左右兩側(cè)釋迦說法圖也高1尺,牢度跋提大神的頭光直徑為1/3 尺。善法堂內(nèi)彌勒菩薩像的尺度與控制網(wǎng)格一致,或者說主尊佛的尺度與這幅壁畫的布局有直接的關(guān)聯(lián)。主尊佛雖然只占據(jù)畫面上方很小的幅面,但壁畫圖像尺度的控制仍體現(xiàn)了其作為經(jīng)變畫中最重要的元素的地位。

豎直方向上,中堂兜率天宮使用0.6尺/6寸的網(wǎng)格統(tǒng)籌結(jié)構(gòu)要素。墻面減去條屏和裝飾帶后寬約5.35尺(1640毫米),無法沿用1尺的網(wǎng)格。畫面被分成9 份,其中最左側(cè)一格稍窄,約為5.5寸,其余八格均為6寸整。這應(yīng)是受到畫面寬度的限制,采用了從右向左按照固定模數(shù)劃分網(wǎng)格并在最左一格做出調(diào)整的處理方法。格線契合了大部分重要的豎向建筑結(jié)構(gòu)線。如中部連廊共七開間、每間均與網(wǎng)格線對(duì)應(yīng)。下部城樓城墩寬3格,正中城門道寬1格。上方三開間大殿占5格,殿前踏道各占1格,左右稍間各寬6寸。

壁畫中以1尺模數(shù)為主的網(wǎng)格系統(tǒng)與大殿大木結(jié)構(gòu)存在直接關(guān)聯(lián)。大殿東次間柱頂高3405毫米,減去墻基后高為9.5尺,墻壁上沿至柱頂距離為1尺,進(jìn)而有了墻面高8尺整的畫幅,說明開化寺大殿可能在大木作設(shè)計(jì)建造之初,就已經(jīng)考慮到了墻壁畫面的統(tǒng)籌安排。整尺和半尺的模數(shù)也同時(shí)適用于墻面上方的斗栱和栱眼壁。豎直方向上則在大木尺寸完全確定之后再進(jìn)行網(wǎng)格劃分,東次間柱間距合12尺整,墻面距左側(cè)柱軸線為2/3尺,距右側(cè)為1.5尺,剩余墻面不足10尺,不能被1尺的模數(shù)等分,所以產(chǎn)生了另一種網(wǎng)格來控制中堂部分的畫面。

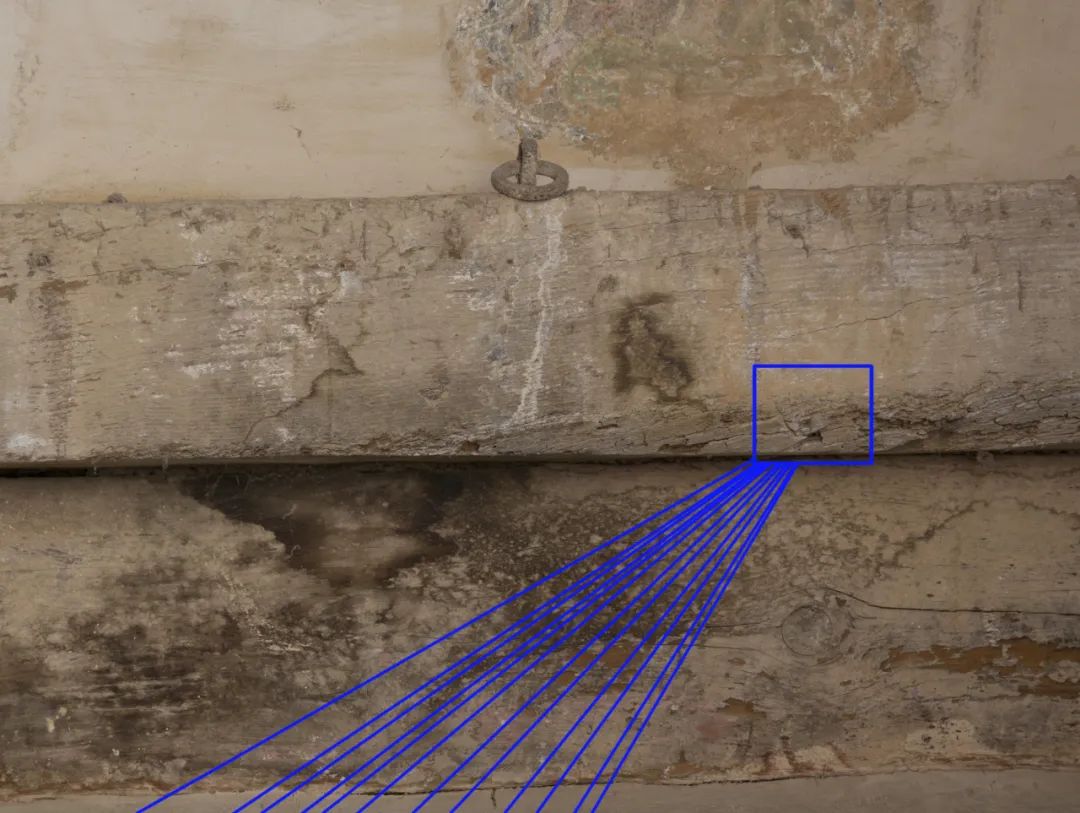

王贊教授在對(duì)大殿西壁的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)了對(duì)應(yīng)1.5尺(460毫米)網(wǎng)格的赭石色墨線,從物質(zhì)層面上證明了開化寺壁畫繪制過程中網(wǎng)格線的存在(圖12),但1.5 尺的網(wǎng)格似乎并不適用于北壁東。1尺網(wǎng)格在北壁東側(cè)既顧及到了大木的整體尺度,也考慮了畫面中建筑的結(jié)構(gòu)控制線,具有高度的整體性。這說明北壁東和西壁可能使用了不同的網(wǎng)格控制體系,也從側(cè)面佐證了大殿內(nèi)壁畫由多個(gè)不同的繪制團(tuán)隊(duì)完成。

a)西壁1.5尺網(wǎng)格

b)赭色網(wǎng)格線痕跡

圖12 開化寺大殿西壁中的網(wǎng)格

綜上,北壁東這幅經(jīng)變畫的布局和建筑正立面的繪制由嚴(yán)格的網(wǎng)格控制,網(wǎng)格的布置方式與建筑大木密切相關(guān)。由此可以想象出畫匠繪制時(shí)“置方卓,縱橫繪之”的場(chǎng)景:他們簡(jiǎn)單高效地布置畫面構(gòu)圖,甚至將已有的畫樣粉本模寫到墻面上。

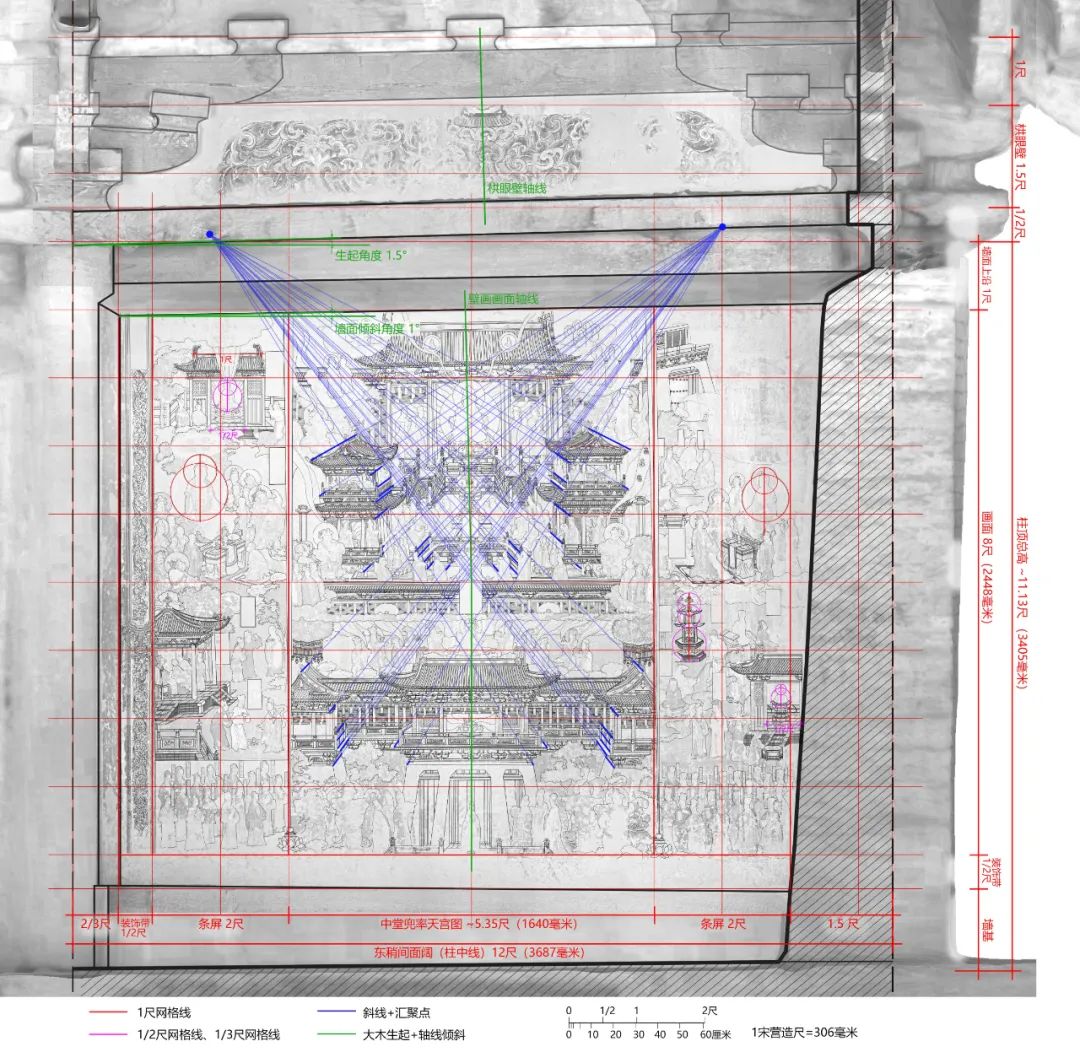

2.2 斜線控制與斜線交匯點(diǎn)

網(wǎng)格控制了這幅經(jīng)變畫的整體構(gòu)圖和建筑立面,圖像空間的進(jìn)深則是由建筑的側(cè)面來表現(xiàn)的。畫面以表現(xiàn)建筑正立面為主,同時(shí)用傾斜的側(cè)面表達(dá)進(jìn)深關(guān)系,中軸兩側(cè)的斜線設(shè)置基本對(duì)稱,強(qiáng)化了畫面空間要素向中軸匯聚的感覺。

整幅壁畫建筑側(cè)面斜線的延長(zhǎng)線都匯聚于畫面之外普拍枋上的兩個(gè)控制點(diǎn)(圖11)。建筑組群沿中軸線對(duì)稱。左半邊表現(xiàn)了建筑的右側(cè)面,斜線的延長(zhǎng)線匯聚于右側(cè)的控制點(diǎn)。右半邊表現(xiàn)了建筑的左側(cè)面,延長(zhǎng)線匯聚于左側(cè)的控制點(diǎn)。這兩個(gè)控制點(diǎn)由上至下統(tǒng)籌整幅畫面,建筑側(cè)面重要結(jié)構(gòu)線的傾斜度均由這兩點(diǎn)控制,如下方城墩、平坐層、城樓的普拍枋、屋檐、正脊,中部?jī)蓸情w的地面、平坐層、欄桿、普拍枋、屋檐、正脊,中央的水池、上方大殿的踏道等,由下至上傾斜度逐漸減小。控制點(diǎn)位于畫面之外,距離畫面中建筑的主體很遠(yuǎn),且遠(yuǎn)高于觀者的視平線,使得斜線在巨大的畫幅中近似于平行線,同時(shí)能在畫面的局部創(chuàng)造出“近大遠(yuǎn)小”的遠(yuǎn)近感。如果以現(xiàn)代“一點(diǎn)透視”的畫法來理解中軸線兩側(cè)的建筑則可以發(fā)現(xiàn),左右兩側(cè)建筑并非采取同一視點(diǎn),而是各向軸線的另一側(cè)偏離。如此更有利于表現(xiàn)建筑側(cè)面的內(nèi)容,且更加突出了向中央?yún)R聚的感覺。

尤其值得注意的是,這兩個(gè)控制點(diǎn)并非虛擬的參考點(diǎn),而是真實(shí)地存在于建筑當(dāng)中的。左右兩側(cè)的斜線延長(zhǎng)線各交匯于一點(diǎn),這兩點(diǎn)恰好位于普拍枋的側(cè)面。在開化寺現(xiàn)場(chǎng)可以清晰地看到,在這些斜線交匯的位置上有兩個(gè)圓孔,圓孔直徑約2毫米,似乎是釘孔(圖13)。這一發(fā)現(xiàn)從物質(zhì)層面上為兩個(gè)斜線控制點(diǎn)提供了佐證:釘孔的存在,說明它們可能參與了實(shí)際的繪圖過程。兩個(gè)控制點(diǎn)的操作方法也因此有了一種可能的解釋:先在普拍枋上釘兩枚釘子,在釘子上固定墨繩,再不斷旋轉(zhuǎn)移動(dòng)墨繩,就可以輕易地確定多條匯聚于一點(diǎn)的斜線。這樣的操作既便于控制構(gòu)圖也便于工匠繪制斜線,尤其是對(duì)于大尺度、復(fù)雜的建筑圖像而言,這種方法避免了繪制平行線產(chǎn)生的誤差,從而更易獲得整體構(gòu)圖的統(tǒng)一性。這兩個(gè)匯聚點(diǎn)除了創(chuàng)造出畫面中的遠(yuǎn)近感之外,更為實(shí)際操作提供了便利,使得整幅畫面“向背分明,不失繩墨”。

圖13 開化寺大殿北壁東普拍枋上控制點(diǎn)位置釘孔

開化寺壁畫建筑圖像側(cè)面斜線的畫法可能幫助詮釋“一去百斜”和“一斜百隨”的概念,這兩個(gè)詞分別對(duì)應(yīng)了兩種不同的斜線繪制方法,兩種方法同時(shí)存在于開化寺壁畫的繪制過程中。雖然北壁東發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)匯聚點(diǎn),但是北壁東兩側(cè)條屏中的斜線并沒有受到這兩個(gè)匯聚點(diǎn)控制,而是具有不同的傾斜角度。同時(shí),大殿其余壁面沒有使用類似的控制點(diǎn),西壁建筑片段的傾斜側(cè)面是簡(jiǎn)單的平行線,并且在不同建筑組群中存在不同的傾斜角度。在同一座殿宇中、甚至同一個(gè)壁面上有兩種控制斜線的畫法,說明不同的斜線控制方式可能受畫幅大小和畫面復(fù)雜度的影響:小體量的畫面控制平行線的難度更小,所以每組建筑片段單獨(dú)組織平行的斜線,而北壁東正中的一整組宏大建筑則需要更加有效的整體控制方式。這可能就分別對(duì)應(yīng)了“一去百斜”和“一斜百隨”兩個(gè)概念。“一去百斜”中的“去”可以被解釋為一個(gè)特定的點(diǎn),固定了一個(gè)點(diǎn)后,所有的斜線都朝向這個(gè)點(diǎn),應(yīng)用于大篇幅的畫面。“一斜百隨”則是確定一條斜線后用平行法繪制其余線條,可能更適用于較小的畫面范圍和較簡(jiǎn)單的建筑結(jié)構(gòu)。

在這幅經(jīng)變畫中,空間的再現(xiàn)由建筑正立面和傾斜的側(cè)立面共同完成,1尺的方格網(wǎng)用于控制正立面構(gòu)圖,兩個(gè)匯聚點(diǎn)用于控制側(cè)立面斜線。兩個(gè)普拍枋上控制點(diǎn)位置的選取也在方格網(wǎng)體系之內(nèi),兩個(gè)點(diǎn)分別在畫面兩側(cè)和上方1尺的格點(diǎn)上。這兩種控制體系相結(jié)合但又互不影響,開化寺大殿北側(cè)東次間墻面因角柱生起而向右上傾斜,畫面上半部分的網(wǎng)格隨之向右上傾斜,使得建筑正立面水平和豎直方向上的線也隨之傾斜,但建筑側(cè)面的斜線完全未受到網(wǎng)格線傾斜的影響(圖11),可見這兩種控制體系之間相互獨(dú)立的關(guān)系。

綜上,本文將精細(xì)測(cè)繪與尺長(zhǎng)折算法相結(jié)合,揭示了壁畫網(wǎng)格所用的具體尺度和可能的畫面控制方法,并由普拍枋上釘孔的發(fā)現(xiàn)首次揭示了繪制斜線的一種具體操作方法。

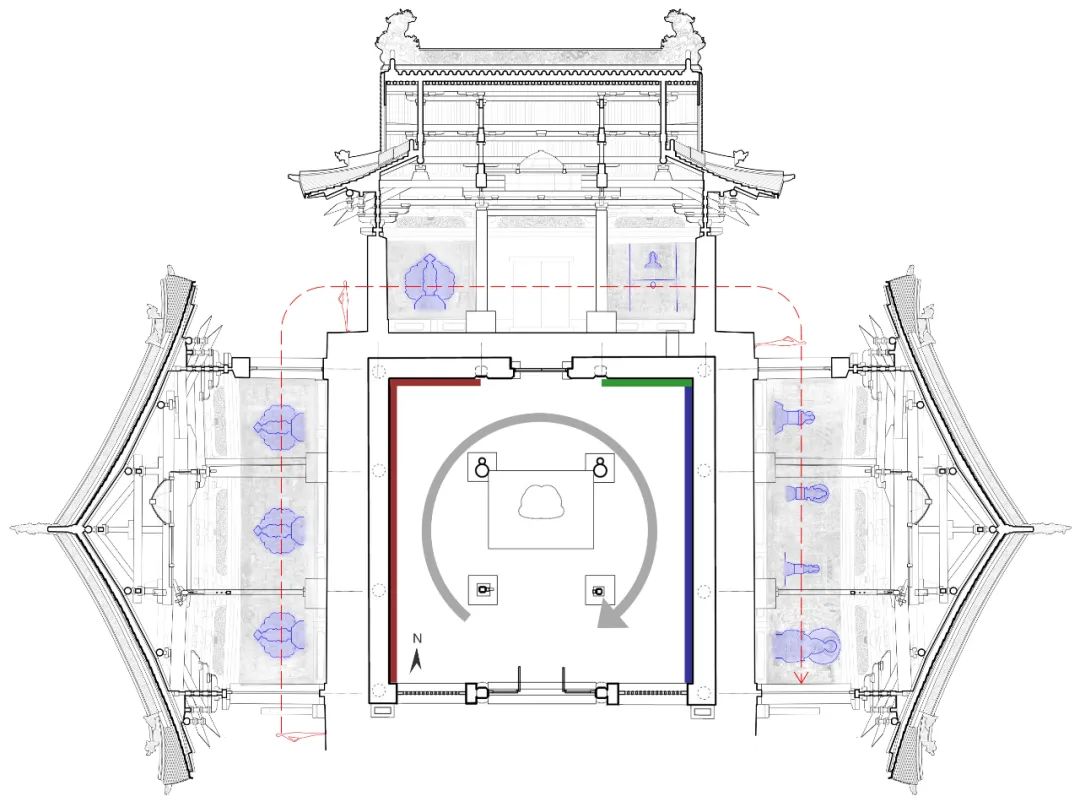

3 開化寺大殿兜率天宮:一種可能的觀看程序

這幅兜率天宮圖像位于開化寺大殿北壁東側(cè),西壁和東壁分別為大方便佛報(bào)恩經(jīng)變和華嚴(yán)經(jīng)變,各為四鋪說法圖,畫面均以主尊佛為中心展開,也表現(xiàn)了一些建筑場(chǎng)景,但不如北壁東的建筑圖像宏大,未布滿整面墻壁(圖14)。北壁東彌勒經(jīng)變與兩組大體量的經(jīng)變圖像相結(jié)合,位置特殊,內(nèi)容獨(dú)特,下文試圖從兜率天宮建筑圖像的角度出發(fā),對(duì)開化寺大殿壁畫的觀看順序和敘事意圖提出一種可能的解讀。觀者以順時(shí)針方向行進(jìn),按報(bào)恩經(jīng)變—上生經(jīng)變—華嚴(yán)經(jīng)變的順序觀看,上生經(jīng)變中的兜率天宮圖像作為西壁凡俗世界與東壁天宮世界之間的過渡,是連接前后兩組大體量經(jīng)變的橋梁。

a)東壁第一鋪-第五會(huì)-兜率天宮莊嚴(yán)閣

b)東壁第二鋪-第一會(huì)-阿蘭若法菩提場(chǎng)

c)東壁第三鋪-第九會(huì)-大莊嚴(yán)重閣

d)東壁第四鋪-毗盧遮那佛說法圖

圖14 開化寺大殿東壁四鋪經(jīng)變畫正射影像

3.1 建筑空間的連續(xù)性

僅從建筑圖像的角度來看,北壁東的兜率天宮與東壁兩鋪華嚴(yán)九會(huì)中的建筑可能有一定的空間連續(xù)性。東壁第二、四鋪沒有表現(xiàn)建筑空間,而第一、三鋪與北壁東相似,都表現(xiàn)了中軸對(duì)稱的宮殿建筑院落,前者上方作為后景的建筑與后者主要的建筑形制相似。北壁東畫面以最上方一座三開間的正殿結(jié)束。東壁第一鋪畫面中央也是一座三開間的正殿,正殿之后“工”字型平面院落的最上方是一座帶挾屋的二層樓閣。東壁第三鋪的主體建筑同為一座二層閣樓,主尊佛坐于閣樓一層內(nèi)(圖14b~ 圖14d)。連續(xù)的建筑形式可能在有意營(yíng)造一種層層院落遞進(jìn)的感覺,似乎暗示觀者,這是一個(gè)連續(xù)性的多重院落,以類似卷軸畫的方式展開,觀者隨著位移,逐漸走向更深層的院落(圖15)。

圖15 開化寺大殿北壁東及東壁建筑格局復(fù)原示意圖

從經(jīng)變內(nèi)容上看,華嚴(yán)九會(huì)的九次說法發(fā)生在九個(gè)不同的地點(diǎn),但東壁畫面的表現(xiàn)對(duì)九會(huì)的順序有所調(diào)整,使其與北壁東兜率天宮的地點(diǎn)產(chǎn)生了關(guān)聯(lián)。東壁第一鋪表現(xiàn)了位于兜率天的第五會(huì),第二鋪表現(xiàn)了位于阿蘭若法菩提場(chǎng)的第一會(huì),第三鋪表現(xiàn)了位于逝多林給孤獨(dú)園的第九會(huì),第四鋪為毗盧遮那說法圖。除第一鋪外,后三鋪的主尊分別為應(yīng)、報(bào)、法三身佛。發(fā)生在兜率天的第五會(huì)被放在了最前面,緊鄰北壁東兜率天宮的位置,可能在暗示兩鋪說法圖表現(xiàn)的是同一空間場(chǎng)所,賦予了經(jīng)變畫被多重解讀的可能。從彌勒經(jīng)變的兜率天宮自然而然地過渡到華嚴(yán)世界,在天宮建筑群中一路從兜率天宮的外院走到內(nèi)院,再到更高、更深的天宮當(dāng)中。最后一鋪毗盧遮那說法圖是這一串天宮序列的收束,毗盧遮那佛身前的五重宮殿暗示了之前走過的層層天宮都包藏其中。

東壁表現(xiàn)的完全是華嚴(yán)世界中的說法場(chǎng)景,而西壁的報(bào)恩經(jīng)變以連環(huán)畫的形式展示了世俗世界,有市井、鄉(xiāng)野的場(chǎng)景,也有凡間帝王的宮殿,北壁東則是凡間宮室到天宮凈土的過渡。北壁東最下方繪有一座城樓,城樓正中的門道半開,門前站著數(shù)位身著凡間帝王服飾、手捧寶冠的人物。這座城樓既代表了兜率天宮外院的七重城垣,也可以作為凡俗世界通向凈土天宮的大門。從西壁開始,歷經(jīng)多重磨難考驗(yàn),通過這座城樓進(jìn)入兜率天凈土,再進(jìn)入更高遠(yuǎn)的天宮佛國(guó)。

從建筑等級(jí)上看,也是以北壁東作為過渡,表現(xiàn)出建筑等級(jí)逐漸增高、裝飾逐漸華麗的趨勢(shì)。西壁栱眼壁、欄桿華版彩畫多為平面花型或龍牙蕙草,從北壁東開始頻繁使用更復(fù)雜的鋪地卷成。北壁東的天宮地面僅為綠色平涂,東壁的天宮則有寶珠鋪地。觀者不斷地前行、修行,也是在向更華美的天宮世界不斷靠近。

畫面中建筑的表現(xiàn)方式暗示了空間的連續(xù)和不斷遞進(jìn),從北壁東開始空間推進(jìn)的方式也發(fā)生了改變。西壁的片段均表現(xiàn)為同一方向的建筑側(cè)面,即只有建筑的右側(cè)面,顯示出很明顯的方向性。所有建筑圖像都隨著故事向右展開,引導(dǎo)觀者不斷向右行進(jìn),強(qiáng)調(diào)了大殿中順時(shí)針方向的觀看順序。而從北壁東和東壁開始,畫面中的建筑使用了縱深感強(qiáng)烈的中軸線,自下向上以空間的進(jìn)深表現(xiàn)一層一層向上展開的天宮。在西壁的凡俗世界,觀看或修行的方向曲折向前,通過北壁東兜率天宮的大門后,觀看或修行的方向就變?yōu)榱藢訉由钊搿?/p>

3.2 世俗世界向華藏天宮的過渡

兜率天是位于娑婆世界上方的凈土,相比于遙遠(yuǎn)的西方佛國(guó),往生更為容易。如果不能生諸佛前,也可往生兜率天宮。可以認(rèn)為兜率天是處于世俗世界與其他佛國(guó)世界之間的一座橋梁。同時(shí),在佛教信仰中,兜率天經(jīng)常作為一生補(bǔ)處菩薩的居所,釋迦牟尼曾作為一生補(bǔ)處菩薩居于兜率天,彌勒菩薩也將在釋迦牟尼之后下生成佛,可見兜率天是成佛途中的必經(jīng)之路。兜率天介于上界諸天和下屆諸天之間,既不過于放逸也不至于離人間太遠(yuǎn),所以補(bǔ)處菩薩為教化眾生而往生于兜率天,且上下諸天均會(huì)前往兜率天聽法,是一個(gè)交流和起連接作用的場(chǎng)所。因此,在西壁報(bào)恩經(jīng)變和東壁華嚴(yán)世界之間以彌勒上生兜率天宮的圖像連接,使得從凡俗世界到天宮佛國(guó)的過渡更加流暢。

從北壁東的位置來看,這幅上生經(jīng)變雖沒有位于大殿實(shí)際空間的中軸線上,但卻是所有說法圖的中線。殿內(nèi)共有說法圖9鋪,其余為西壁3鋪、北壁西側(cè)1鋪、東壁4鋪,東西兩壁并不對(duì)稱,使得北壁東恰好處在正中的位置,將東西兩種世界分隔開來。

從畫面構(gòu)圖來看,北壁東在開化寺大殿內(nèi)也是非常特殊的。其余8鋪經(jīng)變畫均是以主尊佛為中心展開,且主尊佛的高度位置相近,觀者平視的視點(diǎn)落在佛像身下須彌座的區(qū)域內(nèi),微微仰頭可見主尊佛,是一個(gè)舒適又謙恭的角度(圖16)。而北壁東的經(jīng)變畫中,兜率天宮中說法的彌勒菩薩高居于畫面頂端,所占的面積也相對(duì)較小,是一個(gè)不易觀賞的位置。觀者平視視點(diǎn)的位置畫的則是牢度跋提大神及數(shù)位手捧摩尼寶冠的天子,將兜率天宮從無到有化現(xiàn)的過程直接展現(xiàn)在觀者面前(圖17)。觀者的視角可以直觀反映壁畫的創(chuàng)作意圖,北壁東壁畫的敘事目的可能并非彌勒信仰中的上生說法,而是天宮化現(xiàn)的過程,以一幅經(jīng)變畫展現(xiàn)了由世俗走向華藏天宮的動(dòng)態(tài)過程。

圖16 開化寺大殿壁畫主尊佛位置示意圖

圖17 開化寺大殿北壁東畫面與觀者視角的關(guān)系

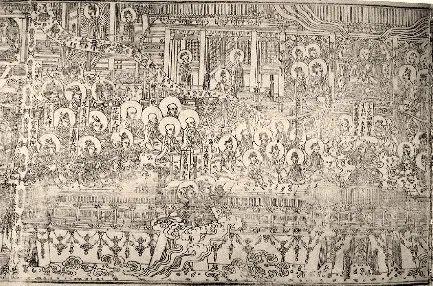

4 開化寺大殿兜率天宮圖像的開創(chuàng)性:基于比較的討論

就目前所見的資料,彌勒信仰自南北朝開始流行于中原及敦煌地區(qū),隋唐時(shí)期有大量石窟中的彌勒經(jīng)變留存至今。唐末五代之后,彌勒信仰逐漸沒落,彌勒經(jīng)變和兜率天宮圖像的數(shù)量大為減少。而北宋的開化寺壁畫中,不僅用一整面墻壁表現(xiàn)了兜率天宮,還十分忠實(shí)地還原了《上生經(jīng)》中描寫的天宮場(chǎng)景。下文將梳理早期的兜率天宮圖像,并與開化寺進(jìn)行比較,進(jìn)而探討開化寺兜率天宮圖像的獨(dú)特含義和開創(chuàng)性。

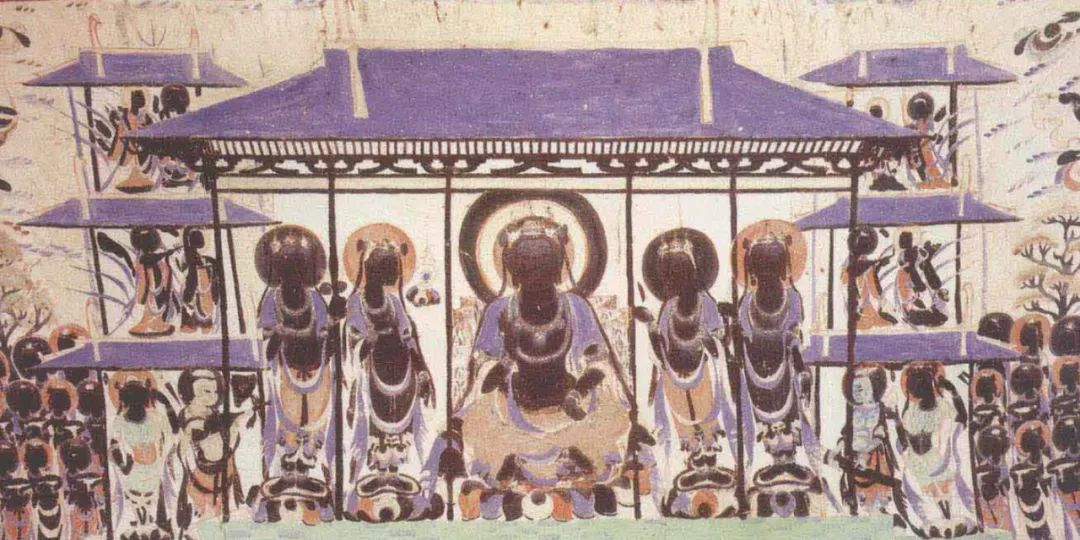

彌勒菩薩說法的圖像在西晉時(shí)期已出現(xiàn)于克孜爾石窟,其中沒有建筑形象。表現(xiàn)兜率天宮建筑的早期例證見于隋代的敦煌,單獨(dú)的彌勒上生經(jīng)變繪于石窟窟頂,建筑組群主要為“一正二配”的形式。唐代以后,彌勒經(jīng)變開始繪于石窟兩側(cè)墻壁之一,與西方凈土變等內(nèi)容相對(duì)。畫面大多為上生與下生合繪,以《彌勒下生成佛經(jīng)》為主體,兜率天宮的形象處于畫面的上半部分(表2)。這些兜率天宮圖像更多的是作為彌勒佛下生說法的背景和“前情提要”,既未體現(xiàn)《上生經(jīng)》中關(guān)于天宮兩次化現(xiàn)的任何內(nèi)容,也未具體表現(xiàn)除彌勒菩薩外其他典型的人物形象。天宮的建筑群大多橫向展開,表現(xiàn)三座并置的院落,院落有垣墻環(huán)繞,可以對(duì)應(yīng)經(jīng)文中描述的“七重城垣”。宋代以后,敦煌的彌勒經(jīng)變數(shù)量有所減少,但兜率天宮的形式仍與唐代經(jīng)變一脈相承。可見在早期的敦煌石窟中,兜率天宮的建筑形象脈絡(luò)明確,直到與開化寺基本同期的宋代石窟當(dāng)中,都與開化寺的上生經(jīng)變有明顯差異。敦煌石窟中以彌勒下生為現(xiàn)在時(shí),兜率天宮是已經(jīng)形成的背景。開化寺中是以彌勒上生為現(xiàn)在時(shí),表現(xiàn)了天宮化現(xiàn)的過程。敦煌石窟中天宮院落橫向展開,而開化寺中畫面縱向展開,表現(xiàn)了進(jìn)深的軸線。

表2 早期的彌勒經(jīng)變建筑格局及與其他經(jīng)變的結(jié)合情況

代表實(shí)例及年代

經(jīng)變內(nèi)容及類型

位置

圖像

建筑格局

西晉:克孜爾石窟第38窟等

上生經(jīng)變

窟頂

克孜爾第38 窟主室前壁上方/

隋代:莫高窟419、423、433等

上生經(jīng)變(與藥師、維摩詰經(jīng)變等相對(duì))窟頂

莫高窟第423 窟窟頂西坡

一正二配:

初唐:莫高窟329、331等

盛唐:莫高窟445等

上生+ 下生經(jīng)變(對(duì)面為阿彌陀經(jīng)變)

左右兩側(cè)墻壁之一

莫高窟第329窟北壁

三臺(tái)并置:

盛唐:莫高窟91、113、116、208等

中唐:莫高窟117、155

上生+ 下生經(jīng)變,以下生為主(對(duì)面為觀無量壽經(jīng)變)

左右兩側(cè)墻壁之一

莫高窟第208窟北壁

橫向展開:

盛唐:莫高窟148上生+ 下生經(jīng)變,以下生為主(對(duì)面為天請(qǐng)問經(jīng)變等)龕上

莫高窟第148窟南壁龕頂

中唐:莫高窟159、231、358、361

晚唐:莫高窟12、107等

五代:莫高窟61等

上生+ 下生經(jīng)變,以下生為主(對(duì)面為天請(qǐng)問經(jīng)變。兩側(cè)墻面并列繪有多幅經(jīng)變。另有觀無量壽經(jīng)變、藥師經(jīng)變、金剛經(jīng)變、報(bào)恩經(jīng)變、阿彌陀經(jīng)變、思益梵天問經(jīng)變、法華經(jīng)變、華嚴(yán)經(jīng)變等)

左右兩側(cè)墻壁之一

莫高窟第231窟北壁

三院并置:

晚唐:莫高窟9

宋代:莫高窟25

上生+ 下生經(jīng)變(與華嚴(yán)經(jīng)變同時(shí)繪于四坡頂)斜坡屋頂

莫高窟第9窟窟頂東側(cè)

三院并置:

西夏:文殊山石窟萬佛洞東壁

高昌回鶻:北庭西大寺E204 龕上生經(jīng)變(對(duì)面為某種大幅凈土變)

左右兩側(cè)墻壁之一

文殊山石窟萬佛洞東壁

縱向展開:

西夏:俄羅斯藏黑水城文獻(xiàn)《觀彌勒菩薩上生兜率天經(jīng)》扉畫上生經(jīng)變

連環(huán)畫

俄羅斯藏黑水城文獻(xiàn)TK58《佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經(jīng)》扉畫橫向展開

在晚唐和宋代出現(xiàn)了彌勒經(jīng)變和華嚴(yán)九會(huì)一同繪制的情況。如莫高窟第9 窟的覆斗形窟頂上,四坡中一面為彌勒經(jīng)變,另三面為華嚴(yán)九會(huì),每面各為三會(huì)。這是開化寺之前比較明確的兜率天宮與華嚴(yán)九會(huì)同時(shí)出現(xiàn)的實(shí)例,但彌勒經(jīng)變?nèi)匀灰韵律鸀橹鳎德侍鞂m為三座院落并置的形式。

縱向展開的兜率天宮還可見于中原以外地區(qū)。如西夏文殊山石窟萬佛洞東壁和高昌回鶻北庭西大寺E204龕,二者的時(shí)間都要晚于開化寺。此時(shí)中原地區(qū)的彌勒信仰已經(jīng)衰落,但在回鶻地區(qū)彌勒信仰仍然盛行。這兩幅上生經(jīng)變均是中軸對(duì)稱縱向展開,畫面下方是兩重城墻,之后是一進(jìn)帶有水池的院落,院落兩側(cè)雙閣對(duì)峙,格局與開化寺壁畫十分相似。可見,這種兜率天宮的布局方式在當(dāng)時(shí)已經(jīng)形成了一種新的定式,與彌勒信仰在中原和敦煌地區(qū)盛行時(shí)的格局完全不同。開化寺應(yīng)是表現(xiàn)這種兜率天宮格局較早的一例。這種從橫向到縱向展開的變化,一方面是因?yàn)樯仙?jīng)變獨(dú)立出來不再與下生經(jīng)變結(jié)合,使得畫面中有更多的空間來表現(xiàn)兜率天宮,另一方面也體現(xiàn)出對(duì)《上生經(jīng)》經(jīng)文的強(qiáng)調(diào)。早期的彌勒經(jīng)變以下生為主,雖然有繪制上生的場(chǎng)景,但并未完全依照經(jīng)文再現(xiàn)兜率天宮,而是作為彌勒下生成佛信仰的一個(gè)部分。隨著彌勒信仰的衰落,兜率天宮作為通向天宮佛國(guó)階梯的作用被凸顯出來,強(qiáng)調(diào)天宮的化現(xiàn)和連接上下諸天的橋梁,促使天宮的格局從橫向轉(zhuǎn)為層層遞進(jìn)的縱向序列,并且突出墻垣上城樓的象征意義,從而形成了一種新的兜率天宮表現(xiàn)方式。

5 小結(jié)

本文以開化寺大殿北壁東兜率天宮的建筑圖像為研究對(duì)象,通過調(diào)查分析制作了該幅建筑圖像的色彩復(fù)原圖,為還原這幅經(jīng)變畫的宏大場(chǎng)景提供了可視化的基礎(chǔ)。北壁東中部經(jīng)變畫的場(chǎng)景與《佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經(jīng)》相對(duì)應(yīng),所表現(xiàn)的兜率天宮建筑群組也與經(jīng)文中的描述高度吻合。圖像中出現(xiàn)的雙閣格局、城樓及建筑細(xì)部表現(xiàn)詳實(shí),在一定程度上反映了北宋建筑的真實(shí)做法,形式特點(diǎn)均能與建筑實(shí)例及《營(yíng)造法式》相印證。通過分析北壁東畫面的構(gòu)圖特點(diǎn),發(fā)現(xiàn)這幅經(jīng)變畫在繪制時(shí)使用了1尺的控制網(wǎng)格,并在畫面之外普拍枋上發(fā)現(xiàn)兩個(gè)與壁畫中建筑側(cè)面的斜線延長(zhǎng)線相吻合的圓孔,推測(cè)為壁畫繪制時(shí)用于控制斜線的參考點(diǎn),從物質(zhì)層面上印證了界畫“一去百斜”的繪圖方法。通過梳理石窟中兜率天宮圖像的特點(diǎn)及院落格局發(fā)現(xiàn),相較于隋唐早期兜率天宮圖像橫向展開的布局,開化寺壁畫中的兜率天宮以縱向序列表達(dá)空間,與更晚期石窟中的兜率天宮相似,充分展現(xiàn)了經(jīng)文中對(duì)天宮化現(xiàn)過程的描述。北壁東的兜率天宮與東壁華嚴(yán)經(jīng)變的天宮形成了連續(xù)的建筑空間,配合大殿內(nèi)順時(shí)針方向的觀看順序,營(yíng)造出層層遞進(jìn)的天宮序列。

(感謝芝加哥大學(xué)美術(shù)史學(xué)系林偉正副教授、河北工業(yè)大學(xué)建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院趙曉峰教授提出的寶貴建議;感謝敦煌研究院程博研究員在收集資料過程中提供的幫助。)

作者簡(jiǎn)介

楊怡菲,賓夕法尼亞大學(xué)設(shè)計(jì)學(xué)院碩士研究生,主要從事建筑保護(hù)研究。

李路珂,清華大學(xué)建筑學(xué)院特別研究員,博士,主要從事建筑歷史與理論研究。

趙令杰,中央美術(shù)學(xué)院高精尖中心研究員,廣州慕光科技有限公司董事,工程學(xué)士,主要從事數(shù)字圖像技術(shù)研究。

公眾號(hào)圖文有刪節(jié),完整閱讀請(qǐng)參見《建筑史學(xué)刊》2022年第2期。版權(quán)所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。本文標(biāo)準(zhǔn)引文格式如下,歡迎參考引用:

楊怡菲,李路珂,趙令杰. 高平開化寺北宋壁畫兜率天宮建筑圖像解讀[J]//建筑史學(xué)刊,2022,3(2):144-159.

原標(biāo)題:《學(xué)術(shù)丨高平開化寺北宋壁畫兜率天宮建筑圖像解讀》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司