- +1

八座敦煌洞窟“搬到了”北京,再現莫高窟神韻

8月29日,“文明的印記——敦煌藝術大展”在北京民生現代美術館對外開放。澎湃新聞了解到,展覽從“經典敦煌藝術”“藏經洞專題”“1940年以來的敦煌藝術手法與精神”三大主題出發,展出復制洞窟8座,文物、臨本、現當代藝術家創作等280余組(件),再現了石窟藝術的神韻,展示了敦煌學的博大宏闊,展現了敦煌藝術的現代活力,為公眾呈現了多元的敦煌藝術展。

展覽現場

展覽現場

敦煌自古以來便是“華戎交匯一都會”,也是中西文化交流的主通道。不同民族與各種文化在敦煌交匯、交流、交融,形成了多姿多彩、豐潤厚重的敦煌文化。莫高窟就是多元文化交融發展的重要載體和結晶,公元4―14世紀,由于佛教的傳播,古代藝術家在莫高窟陸續營建了大量的佛教洞窟,至今仍保存洞窟735個,其中有壁畫和彩塑的洞窟492個,包括壁畫45000平方米、彩塑2000多身,伴隨著20世紀初敦煌石窟藏經洞文獻的發現、流散和傳播,在中華文化的譜系中催生了舉世矚目的“敦煌學”,使敦煌走向世界。

展覽現場

展覽現場

澎湃新聞了解到,此次“文明的印記——敦煌藝術大展”試圖讓公眾在當代美術館近距離欣賞敦煌藝術之美,同時,主辦方還將帶來視覺、聽覺、嗅覺等多元感知于一體的豐富體驗。

展廳中,八座復制洞窟無疑是最大的亮點,觀眾可以置身其中,體驗跨越千年的敦煌之旅。

記者了解到,此次展現的8座復制窟的時間跨度從北朝開始,歷經隋唐,到五代、元時期。

莫高窟晚唐第17窟“藏經洞”

莫高窟今編第17窟,俗稱“藏經洞”,位于第16窟甬道右壁,建于唐大中五年至咸通三年(851-862)間,是晚唐釋門河西都僧統洪辯的影堂。平面近于方形,覆斗形窟頂,從地面至窟頂高約3米,正壁(北壁)貼壁建長方形禪床式低壇,壇上泥塑洪辯像,身后畫菩提樹,枝葉相連以示洪辯在菩提樹下坐禪,左側(東)畫比丘尼,右側(西)畫近侍女,左壁(西壁)嵌大中五年洪辯告身敕牒碑一通。

敦煌藏經洞(莫高窟17窟)外景

公元11世紀初,位于莫高窟的三界寺僧人移洪辯像于他窟,將該寺多年收藏的大量佛經、佛畫、法器以及其他宗教、社會文書等,秘藏于此窟,砌墻封閉窟口,并于壁面飾以壁畫,故而俗稱藏經洞。

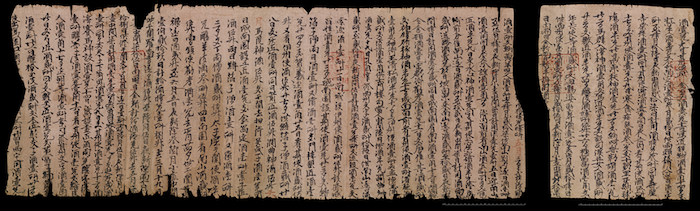

敦煌藏經洞出土文獻-歸義軍衙府酒破歷(宋)敦煌研究院藏

此次展出藏經洞絹紙畫臨摹復制品20件。在展廳內,觀眾會遙想到儲存了公元4世紀到公元11世紀的經卷、文書、絹畫等5萬余件文物的藏經洞,它連接了過去與現在。而“藏經洞”的專題也是展覽的一大亮點,以此凸顯藏經洞被發現所帶來的重大意義。

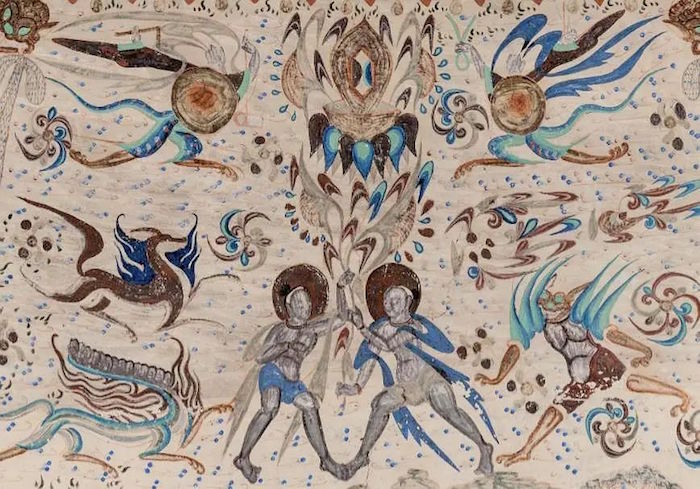

莫高窟西魏第285窟

第285窟被稱為“以佛教為主體的萬神殿”。該窟開鑿于西魏大統年間,是敦煌石窟中最早有確切開鑿年代的洞窟。其中的內容以佛教為主體,又融合了道教、印度教、古希臘神話等,多元的文化在這一洞窟中同時呈現。該洞窟豐富的內容,精湛的藝術成就,中西方不同的神靈,不同的繪畫風格,在此窟中交匯、融合,成為中西文化交流的重要見證。

莫高窟第285窟(復制窟)內景 (西魏)

莫高窟西魏第285窟

莫高窟西魏第285窟 五百強盜皈依

莫高窟初唐第220窟

第220窟是莫高窟最重要的初唐洞窟之一。1943年,將表層宋繪千佛剝離后,發現了保存完好的初唐壁畫,并在前壁和右壁發現兩個貞觀十六年(公元642年)的墨書題記,為壁畫提供了確鑿的斷代依據。此窟為覆斗頂形窟,正壁(西壁)開一龕,左壁(南壁)畫阿彌陀變,右壁(北壁)畫東方藥師變,前壁(東壁)畫維摩詰經變。

莫高窟初唐第220窟《藥師七佛圖》

莫高窟初唐第220窟《帝王聽法圖》

此窟正壁龕內原有唐塑一佛二弟子,均經后代重新裝修。龕頂壁畫已經殘缺,現存部分因多年在宋畫的覆蓋下,至今保持著明亮的色調,朱色的線描清晰可見。所畫菩薩群像和優美生動的供養菩薩,顯示出初唐龕頂裝飾華麗、細膩而寧靜的藝術風格。

莫高窟盛唐第45窟

第45窟位于莫高窟南區中段下層,雖無明確的造窟功德記和文獻記載,但從洞窟形制、壁畫內容和藝術風格看,其營建時間應在盛唐時期。此窟平面方形,覆斗藻井頂,團花井心,四披畫千佛。窟正壁(西壁)開一平頂敝口龕,龕內塑佛、弟子、菩薩、天王七身像。左壁(南壁)畫觀音經變。右壁(北壁)畫觀無量壽經變。前壁(東壁)門兩側壁分畫觀音、地藏菩薩像等。

莫高窟第45窟西壁龕內南側菩薩像

第45窟作為莫高窟盛唐時期的的代表窟之一,其形神兼備,栩栩如生的塑像和壁畫中刻劃精細的各種人物形象,直接反映了當時社會各階層人們的生活風貌,給觀者留下深刻的印象。

莫高窟盛唐第320窟

莫高窟第320窟開鑿于盛唐,是盛唐時期的代表窟之一。東壁門右側有一身元代繪菩薩,這尊菩薩像,頭戴寶珠花冠,挽高髻,飾巾幗,面相豐滿,手持梵夾,披綠巾著裙,跣足而立。造型蘊藉莊重,色彩淡雅,線描流暢,技法豐富,圓轉暢達,是元代菩薩像的代表之作。

莫高窟盛唐第320窟

莫高窟盛唐第320窟 散花飛天

莫高窟中唐第158窟

第158窟位于莫高窟南端,此窟為吐蕃統治時期所鑿,是莫高窟著名的涅槃窟之一。所謂涅槃窟,是將涅槃像作為洞窟的主體,前面沒有遮擋而使臥佛像赫然橫陳在觀者面前,所以涅槃窟的平面都作長方形。此窟平面橫長方形,寬18.10,深7.20,高6.80米,靠后壁(西壁)有1.43米高的通長大臺,大臺上又有較矮小形如睡榻的小臺,佛像即臥其上。這尊涅槃像為石胎泥塑像,身長15.80米。窟頂為橫長方形,四披斷面為凹曲線,象微凹曲的屋面,在建筑意匠上涅槃式窟是象征佛寺中的殿堂,佛像在洞窟空間里,使觀者一覽無余,給觀者以良好的視覺環境和空間印象。

莫高窟中唐第158窟

洞窟左壁,迦葉佛塑像的外側畫大勢至菩薩,內側畫十大弟子舉哀圖、菩薩、飛天等。洞窟右壁彌勒佛像的外側畫觀世音菩薩,內側畫各國王子舉哀圖。洞窟的前壁,門的上方畫如意輪觀音,門右壁為天請問經變;門左壁為金光明經變。這些塑像、壁畫和石窟建筑構成了第158窟的全部內容。

榆林窟中唐第25窟

瓜州榆林窟是敦煌石窟群中的第二大石窟,與莫高窟一脈相承,被稱為莫高窟的姊妹窟。第25窟坐落在東崖中部唐窟群中,形制頗有特點,主室呈方形,前室橫長方形,甬道長而闊。從洞窟形制、壁畫內容和布局、人物造型和衣冠服飾,以及表現技法和藝術風格來看,明顯地繼承了盛唐特點,從壁畫中的古藏文題記和吐蕃人形象,此窟大致建造于吐蕃占領瓜州初期的中唐時期。主室前壁(西壁)門兩側為文殊、普賢變;右壁(南壁)為觀無量壽經變;正壁(東壁)為八大菩薩曼荼羅;左壁(北壁)為彌勒經變。左壁的彌勒經變,以《彌勒下生成佛經》為依據繪制。右壁的觀無量壽經變是根據《觀無量壽經》繪制的。正壁的八大菩薩曼荼羅,居中為盧舍那佛,著菩薩裝束。八大菩薩現存文殊、彌勒、地藏、虛空藏四尊,密教圖像的出現,與不空大師河西傳密教有密切關系。

榆林窟第25窟八大菩薩曼荼羅

榆林窟中唐第25窟

第25窟的壁畫以現實與想象結合的創作方法,以寫實的形象,表現虛幻的宗教境界,使人產生感情上的共鳴,從而達到“動人心志”宣傳效果。

莫高窟元代第3窟

莫高窟第3窟是元代晚期最重要的代表窟,是敦煌現存唯一以觀音為主題的洞窟,俗稱“觀音洞”。全窟作成沙泥壁面,上敷薄粉,繪制濕壁畫,壁面制作大體符合宋代《營造法式》一書中所記載的方法,洞窟雖小,但具有很高的藝術水平。

莫高窟第3窟《千手千眼觀音圖》

莫高窟元代第3窟《千手千眼觀音圖》(局部)

全窟共畫觀音十二身,均為精品杰作。西壁龕內南北兩側各畫觀音二身,龕外南北兩側各畫觀音二身,南北兩壁各繪《千手千眼觀音經變》一幅,東壁門上兩側各畫觀音一身。

第3窟的壁畫,標志著元代繪畫藝術的高度發展,成為莫高窟晚期石窟藝術的絕響。至此,莫高窟藝術創造即告結束。

與此同時,此次展覽特別展出了《五臺山全圖》摹本,其原本創作于五代時期,位于莫高窟第61窟,是莫高窟最大的佛教史跡畫。該畫作描繪了佛教圣地五臺山的全景,恢弘壯闊,不僅是一張大尺寸山水風景,更是世界上罕見的古老的全息地理圖,再現了1500年前五臺山的宗教氛圍和世俗風情,具有宗教、歷史、藝術、地理等多重價值,自古以來就是朝圣者的供奉圣品。

彩塑供養菩薩像(唐) 敦煌研究院藏

胡人牽駝磚 唐 敦煌研究院藏

為了更加多維度地、立體地呈現敦煌文化的精髓,以及對現當代文化藝術產生的深刻影響,此次展覽加入了當代版塊,展現了1940年以來的敦煌藝術手法與精神,從而直觀地呈現敦煌藝術在當代的創新性發展。在這一板塊中,呈現了20世紀40年代受敦煌藝術影響的中國藝術,囊括了常書鴻、孫宗慰、董希文、袁運生、孔柏基、王音、段建宇、仇曉飛、喻紅等等30多位藝術家的70多件作品。

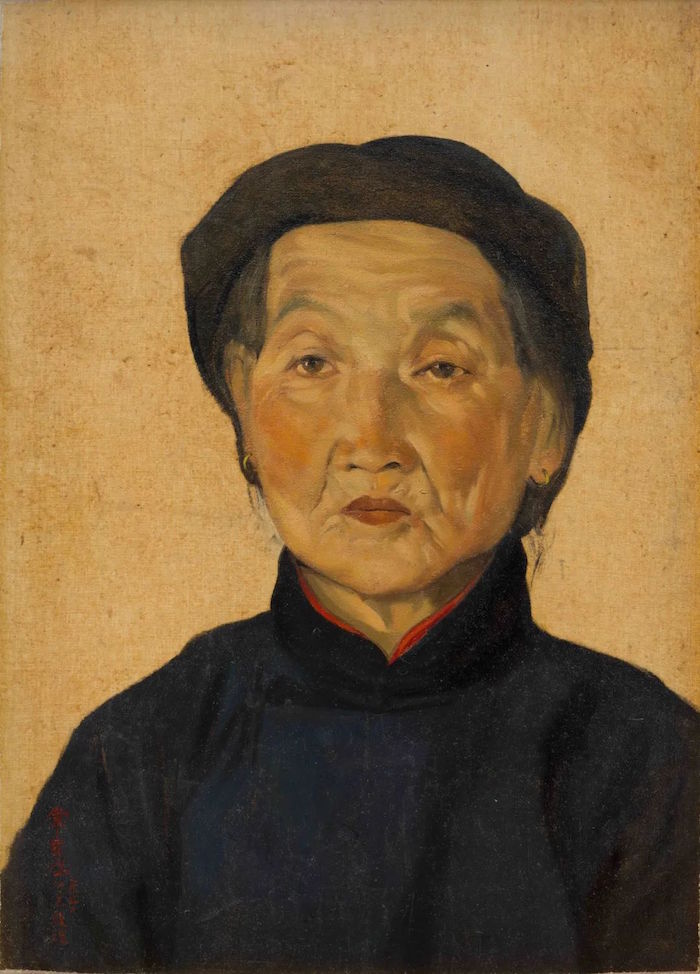

常書鴻《奶奶》,布面油畫,1950年

孫宗慰《月牙泉》布面油畫,1943年

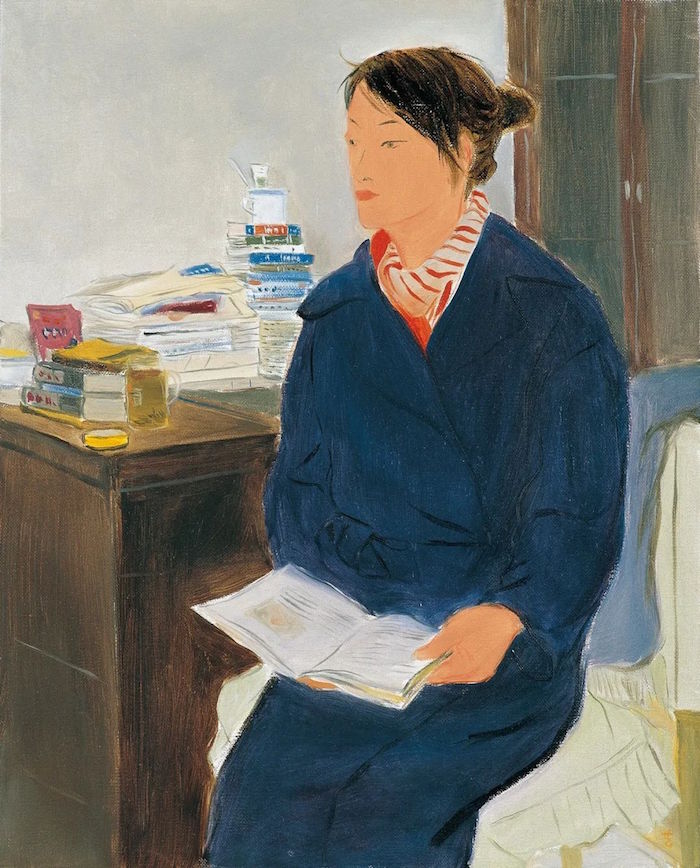

武藝《敦煌研究院講解員》,布面油畫,2010年

此外,展覽還呈現了數字藝術單元,以數字藝術作品打開不同藝術體驗的鑰匙,,以期通過“敦煌”將過去、現在與未來鏈接在一起。而在“元宇宙序曲-文明進化論”單元,主辦方以敦煌為鏈接的元宇宙數字藝術展,這一單元展出作品爆款藝術家鐘飆的裝置作品《洞見》,田曉磊的作品《神話》中塑造的“未來人”等,在這里,古老洞窟里的飛天“神話”向元宇宙世界的未來“神話”遞進穿梭。主辦方希望以更加創新的方式推廣敦煌文化,吸引更多年輕人參與到展覽中來,感知敦煌藝術之美。

鐘飆《洞見》 交互影像裝置 2018年

劉商英 生命場 靜幀 高清視頻 10'53'' 彩色立體聲 2015-2017年

情緒日志 費俊 數據生成影像 2021年

此次展覽由北京民生現代美術館、敦煌研究院共同主辦。

展覽將展至2023年2月28日。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司