- +1

洞鑒|我是誰?一個人文主義地理學家與他的世界:紀念段義孚

段義孚先生于近日去世,他的離去令我久久不能平靜。回想起我與志丞老師剛翻譯付梓的《我是誰?關于情感、思想和精神的自傳》(Who am I?: An Autobiography of Emotion, Mind, and Spirit),字里行間刻下的心路歷程和情感經歷,在我腦海里浮現出鮮活的畫面。

我自知資歷淺薄,還遠不能站在某個高度,去評價先生一生的成就。左思右想后,決定依托這部自傳的內容和翻譯的感悟撰寫此文,來懷念這位偉大的地理學家。

《我是誰?關于情感、思想和精神的自傳》1999年版封面

1999年,段義孚在69歲那年創作了自傳《我是誰?》,回憶了從童年到晚年的經歷。他為何要創作這部自傳呢?

首先,先生認為自己是一個無根的人。他在開篇說:“作為一個尋不到根的人,我天生就該自我審視。”因此,這部自傳是對自己大半生尋根歷程的回顧與剖析。

他之所以感到自己無根,一個原因在于,青年時期,他從未在任何一個地方住滿五年。

我一直在不停地換住處,先是和家人一起長大,長大后便獨自一人。我的“家”換了一個又一個城市——天津、南京、上海、昆明、重慶、堪培拉、悉尼、馬尼拉、倫敦、牛津、巴黎、伯克利、布盧明頓、芝加哥、阿爾伯克基和多倫多。(第4頁)

直到38歲,段義孚搬到明尼阿波利斯和麥迪遜,在這兩個地方各居住了14年。這才是他終于能感受到歸屬感的地方。

其次,在人際關系上,段義孚同樣認為自己是無根的人。他終身未婚(這與他關于生命救贖的體驗有關);另一方面,他無法完全融入西方社會(這會在后文討論)。因此,對段義孚而言,身份認同始終是需要審視的問題。

另一方面,社會土壤也有利于自傳文學產生。20世紀60年代,越來越多的人提出“我是誰?”的問題。主要原因在于,科技的迅猛革新和地域流動性增強,令身份意識的危機開始凸顯。

“我是誰?”是新千年來臨之際的時髦問題。似乎每個人都在問。不僅個人,團體,甚至國家都會問自己“我是誰”或“我們是誰”。(第4頁)

進而,越來越多的人通過自傳文學的寫與讀,對“根”的價值展開追尋。段義孚的這部自傳,一定程度上,是該時期社會文化土壤的產物,但又和時下多數自傳文本明顯不同。

首先,這部自傳里,時間線索和公共事件皆不突出,也無特別豐富、如數家珍的個人回憶。原因在于,段義孚并不甘愿被過去某些不堪回首的時光捆縛,進而,很多事情都被他自己遺忘了;同時,他一貫追求精神勝于追溯具體事件,因為在他眼里,前者指向永恒,后者易于朽壞。

其次,通常用來吸引出版商和讀者的那種扣人心弦、轟轟烈烈的事跡,在這部自傳里很罕見。在他看來,自己人生大部分歲月都不如那些外向的自傳者具有彰顯自身的光彩,反而,他的成年時光多獨自過著一種“向內”的生活,也形成一道獨特的“內在景觀”(inscapes)——精神上的景觀。因此,刻畫精神景觀是這部自傳的主旨。

再次,與大多數人的生命軌跡不同,多數人是從童年的“爐臺”走向成年的“宇宙”,但段義孚的人生軌跡卻反過來,即,從世界走向了自我,從童年的公共領域走向了成年的私人領域。這絕不等于進入成年,格局反而縮小;相反,他愈益朝著由觀念和思想構筑起來的宏大世界邁進,并通過文字與千萬人分享。

因此,《我是誰?》的魅力在于,在平凡的事物與事件里,去看見個體生命在不斷破碎與重建、踟躕與前行的過程里呈現的意義與價值。難怪世界地理學最高榮譽獎的評委會,把段義孚比作地理學界的圣·埃克蘇佩里,因為他們二人常能在平凡的事物中用情至深。后文我將從這部自傳的情感經歷入手,來解析先生對生命價值的追求。

宇宙與爐臺:生命最初的底色

段義孚從童年到成年,是從“宇宙”(cosmos)走向“爐臺”(hearth)。童年時期,他生活在世界的舞臺上,經歷各種公共事件。成年后,他的世界縮小到學術角落。這樣的人生歷程,為他一生的追求——心靈追求、關系追求與事業追求——均產生了根本性影響。

段義孚成長在中國抗日戰爭年代的一個中產階級家庭。父親段茂瀾是一名外交官,這讓他在童年頻繁接觸到世界性的事件與人物。他在自傳里提到與自己家庭關系甚深的三個人:段祺瑞、汪精衛和周恩來。

段氏家族起源于安徽,到了近代分為兩支,一支家財萬貫,住在合肥,是段祺瑞所屬的一支;另一支家境貧寒,住在銀山(可能在安徽蕪湖附近),是段茂瀾所屬的一支。所以,段祺瑞一直資助段茂瀾在南開中學的學費。后來,段茂瀾接受了西方教育,為段義孚的童年創造了中產家庭的成長環境。汪精衛是段義孚母親的一位遠房表親。由于汪精衛投靠日本人,段茂瀾一家對他的態度十分矛盾,一方面試圖與這位親戚劃清界限,另一方面在私人感情上不得不有所顧念。周恩來是段茂瀾的好友,雖然兩人最終在政治路線上迥然不同,但私人友誼卻一直維持。

“周叔叔”(我們這群孩子都這樣稱呼他)和我父親能成為親密的朋友,這很讓人吃驚,因為他出身富裕,而我父親卻出身貧寒。……兩人的政治選擇南轅北轍,但卻友誼長存。(第24頁)

周恩來在重慶工作期間,時常拜訪段義孚家。段義孚說,父親和周恩來在客廳里扳手腕的情景一直歷歷在目。

正因父親的外交官身份,和眾多世界級政治人物都有或近或遠的關系,這使得童年的段義孚總能親歷各種公共事件,生活在“世界主義”(Cosmopolitan)的環境中。

同時,就讀的小學也為他開啟了世界主義的視野。戰時的陪都重慶,在段義孚的記憶里,并非溫暖家鄉,而是貧窮、戰亂、充滿死亡和迷信氣息的地方。或許,這同他的家位于重慶郊區的農村有關。在那里,他每日都要忍受空氣的酸腐味、遭遇惡臭的泥漿、路過臟亂的小攤小販和黑市的交易,偶爾還能撞見村子里的迷信——預防詐尸的白事。與此相對的是,1938年,段茂瀾和他的朋友們,在南開發電廠旁,創辦了一所只有一間教室的小學。段義孚在這所小學獲得了世界主義的啟蒙教育。課堂上,他認識了牛頓、富蘭克林、瓦特等偉大的科學家,還讀到王爾德的《快樂王子》。這些人物和故事令他的思維超越了地方主義和國族主義的狹隘,融入到更崇高的人類精神文明的“宇宙”里。

段義孚在另一本半自傳體作品《人文主義地理學》里回憶:

我從未想過他們可能不是中國人。我——并且確定其他中國孩子,只是簡單地把他們當成值得欽佩的人,我想模仿他們的創造力、知識、勇氣和孝義。在我們生命中的敏感階段我們把自己視為這個令人振奮的,不斷擴大的廣闊世界必不可少的組成部分。這為我們在以后歲月里從容面對殘酷現實——無論是世界大戰,還是自身的局限性——提供了可能性。(第224頁)

因此,段義孚童年的生活空間,可視為由兩種環境組成:其一,是戰亂貧窮的農村,帶給他死亡的恐懼,心靈無法在此扎根;其二,家庭與學校,雖然尺度上是更微觀的兩點一線,但連接著更宏大的世界主義與公共舞臺。在那里,段義孚感受到精神的升華,奠定了他一生總渴望宏大而永恒事物的思想基調。

自我與永恒:四種愛的經歷

自我,是貫穿《我是誰?》的主題。從上文可見,原生家庭是塑造段義孚自我的第一片土壤,給予了他世界主義這片廣袤的“宇宙”。童年時期,他已實現每日從“爐臺”去往“宇宙”的穿梭。“宇宙”意象已融為他生命的一片底色,也是令他一生不斷向往永恒之物的動力所在。

或許,正因這般自我,段義孚的情感軌跡才不同于大多數人的規范觀念。我認為,段義孚的情感更接近柏拉圖式的愛——一種對超驗之物的理念式的愛。古希臘人將愛分為四種:撫愛(Astorgos)、友愛(Phileo)、情愛(Eros)與圣愛(Agape),并認為,每個人的一生或多或少都會經歷到這四種愛。其中,“圣愛”代表了理念式的愛,宇宙式的愛。這樣的愛,如何在段義孚的生命里逐漸成形?

(1)撫愛:逝去的陰晴圓缺

原生家庭是段義孚最初的心靈寄托,但顯得并不牢固。有兩方面因素:一是父愛的匱乏;二是易逝的母愛和兄弟們的暗暗爭奪。

其實,段義孚并非完全體會不到父愛,只是儒家式父愛的堅硬棱角,令內心敏感的義孚屢屢受傷,也令青春期的他蒙上一層酸楚的人生觀。

可憐的父親啊!他完全沒有想到因為這樣一件芝麻小事大發雷霆,會造成我永久的心靈創傷——盡管當時他只是在我手腕上輕輕打了一巴掌,說不定還是“罪有應得”的。但這給我的青春期蒙上了一層比較酸楚的人生觀。也就是說,哪怕沒有驚天動地的災禍,日常生活里也充滿了混亂、失望和不公平。(第63頁)

當父愛被責任的外衣包裹起來,顯得克制、堅硬而略帶冷漠時,在兒子的記憶里就形成了若即若離,甚而空洞可怖的意象。加上父親對長子(段岱孚)和三子(段三孚)的偏愛,對身為次子的義孚和最小妹妹(段思孚)的忽視,令義孚對父親的感情充滿矛盾。最終,幽靈的夢魘成為根植在記憶深處的父親形象。但此夢境也依然透露著他對父愛的渴求。

不幸的是,我對父親最深刻的記憶,卻是童年的一場噩夢。……我張開雙臂想擁抱他……怎么回事?一個幽靈卻站在了我面前,可以看出,那是我的父親,但他身上卻披著一件喪服。這具幽靈在不斷變化的氣流中移動著,沒有重量。那是一個惡鬼,一具尸體,空洞的眼睛里泛著黃色的光。(第38頁)

1980年,段茂瀾在臺北去世時,段義孚至終脆弱到沒有心力去見他最后一面。

與父親相比,母親給予了義孚最溫暖的撫愛,然而,這樣的愛總是時而相聚時而分離。而且,兄弟之間還潛流著對母愛的爭奪。

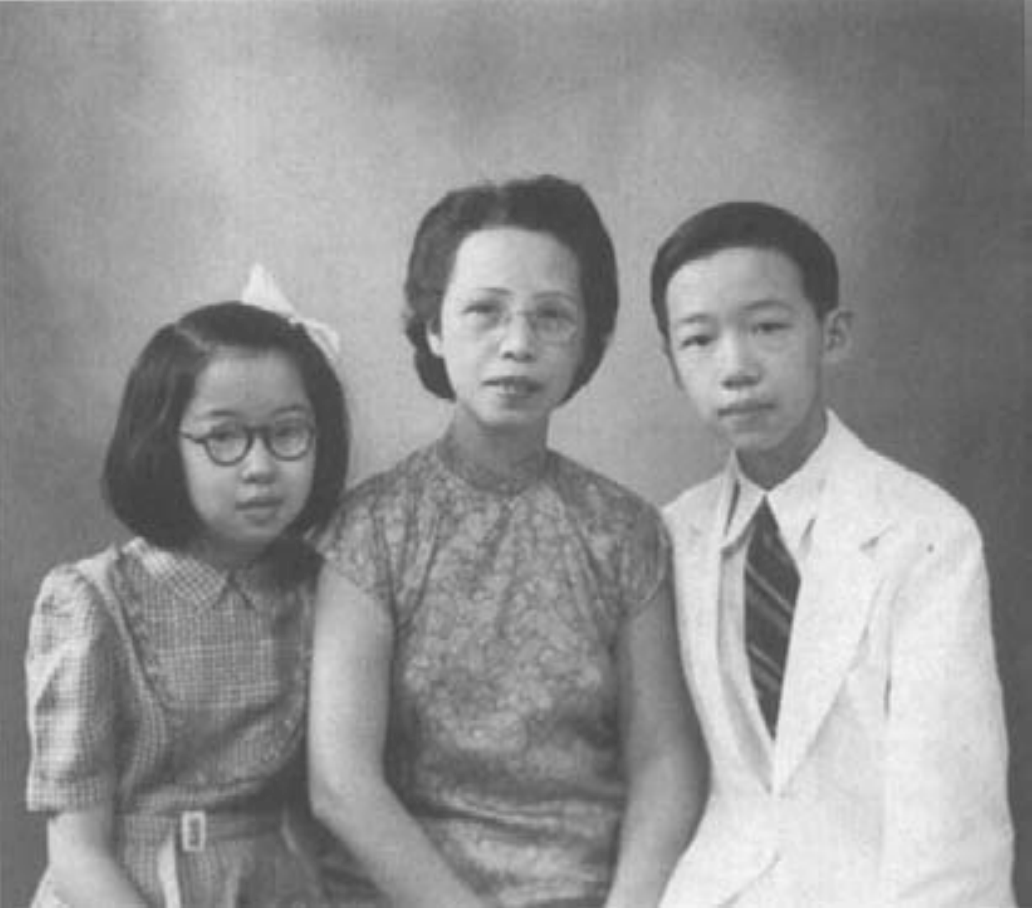

下面這張照片拍攝于上世紀40年代,段義孚一家正準備從重慶遷居澳大利亞。照片里,緊挨母親的男孩兒是段義孚,最右邊的是弟弟段三孚。段義孚說,自己試圖擠開弟弟,想獲得母親更多關注,而且,這個位置本來應該屬于弟弟,卻被自己占據了。

《我是誰?》 1999年版,第40頁

年幼時,因有一位保姆在義孚身邊照顧,母親反而和他有一段距離。在他眼里,母親就成了一位疏遠、高貴、有魅力的人物。進入青春期后,母親在義孚的印象里,又變成一位脆弱而不諳世事的女性,這便激起他想要保護母親的欲望。但母親獨立的個性并不需要兒子的保護。

段義孚常年在異地求學工作,與母親見少離多。但每次相聚,母親深切的關懷和不舍,都令他倍感溫暖。自傳里回憶了他因工作原因和母親離別之際,母親挖空心思,用“計”挽留自己的一幕,感人至深。

九月臨近,我和母親都變得惴惴不安,但我們彼此都把這樣的不安埋在了心底。再過不久,我就要回印第安納州上班了。分別的一天終于到來了。我和母親都起得很早。我們先到城里悠閑地吃了一頓早餐,這似乎是母親發明的拖延戰術。直到最后,我不得不說,我要走了。但是,母親立刻又想到了另一個計策,她堅持要我帶一些加州產的橙子,在我長途開車的時候可以解解渴。于是,我陪她一起去了超市。我同弟弟妹妹都在收銀臺旁等著她,而她則沿著過道故意慢條斯理地挑選著橙子,最后,她抱著一大口袋我們向我們走來。我們來到汽車旁,打開車門,我把橙子放進車里,轉身對母親說再見,她立刻緊緊擁抱了我,掉下了眼淚。平日,她很少擁抱我,因為中國人沒有這樣的習慣。(第43-44頁)

母親不明原因的持續背痛(胰腺癌的早期癥狀),是一直籠罩在義孚心里的陰影。只是當母親背痛偶爾消失或輕微時,他的心才會再次沐浴在母親的歡聲笑語與朗朗艷陽的家庭氛圍里。然而,日子總是陰多晴少。最終,母親躺在了病床上。一日凌晨,當醫生帶來母親離世的消息時,段義孚發現自己一顆扣子掉了,便立刻鉆到椅子下去找,到暖氣片里去找。那一刻,命運似乎宣告著一個巨大的分水嶺聳立在了他的生命里。他告別了原生家庭,失去了曾經熟悉的親密關系,從此,親密關系與他的人生軌跡漸行漸遠。

母親、段義孚和妹妹段思孚。拍攝于1946年,馬尼拉。圖片來源:《我是誰?》 1999年版,第85頁

(2)友愛:瑜中帶瑕的情誼

在對友情的探索中,段義孚不僅看到了它美好的一面,還時常意識到它可能帶來的嫌惡。

大衛·哈里斯是來到美國伯克利大學念書的一名英國學生,與段義孚一見如故。哈里斯從念書到工作再到結婚,段義孚就像一位年長的親戚,見證著他的成長。盡管交往頗深,段義孚仍能感受到友情里的張力。他回憶說,大衛成家后,

比我之前認識的,在人格上更廣闊,更難以準確捉摸。因為在原先那個大衛的身上添加了其他的自我——更好的自我(就像老人們常說的那樣),以及未來的自我,也就是他的孩子們。甚至當我和他單獨交談時,都能感覺到,除了一些專業性知識以外,他在思考事物的時候,在考慮投入多少時間和精力之前,都會考慮一些額外的因素,所以無法給出一個準確的預期來。所以,我們再也不能來一場說走就走的旅行了。(第50頁)

另一次激烈的友情張力,出現在段義孚和大衛·哈里斯一家的野外考察期間:

或許是大衛覺得自己認路,沒必要跟在我后面;也可能是因為孩子們那時候都需要照顧。我想是出于這些原因,所以,后方傳來一聲鳴笛,隨后,大衛的車卷起塵土超過了我。我不想被甩得太遠,所以也加大了油門。但我的卡車顯然在速度上比不過他們。最后,我們之間的距離越拉越大,不久,在我眼前的剩下的,就只是揚起的塵土了,到最后,連塵土都看不見了。我便陷入了一片孤獨的陰影里。……更糟的是,我甚至覺得自己很荒誕。我到底在新墨西哥州的土路上做什么?開車追一個坐在轎車里的年輕家庭?我一度想把卡車掉頭開回阿爾伯克基。當然,我沒有,因為恢復了理智。(第50-51頁)

友情的張力很大部分源于段義孚的獨身身份,他無法像大衛那樣,從家庭關系里汲取更新的自我。進而,他覺得自己從未成熟過,或者說,還未成熟就老了。當歲月靜好時,他常把孤獨時光打發在傷春悲秋的散文和詩歌里,投入到讀書、思考、反省和白日夢里。然而,當身體遭遇病痛或暫時無法自理,親密關系的缺失就會像生命的一道裂口,豁然矗立在眼前。

當那名醫生叫我去急救室的時候,我內心的恐懼又是怎么一回事?是因為死亡嗎?還是因為別的什么東西?我覺得不是死亡,而是對孤獨的恐懼,對只身一人在醫院里無能為力的恐懼,對置身于心灰意冷的環境里的恐懼。(第124頁)

而關于友情的傷痛,最刻骨銘心的一次,發生在辦公室里忽然病倒、無法自理時。段義孚給麥迪遜認識的同事們打很多電話,尋求幫助,但得不到任何幫助。要么無人接聽,要么是各種借口推辭不來。事后,段義孚再不像往常那樣去餐廳里和同事一起吃飯了,因為,他已無心力再去承受同事們“友善”的面孔了。

段義孚在《我是誰?》里也回憶了曾享有過的無私友愛。比如,和研究生約翰·希基、同事吉姆·諾克斯,以及和同事九歲的兒子約書亞·薩克的友情,等等。它們就像一枚枚閃光的印章,銘刻在人生最美好的記憶里。

但友情本身通常不易達成親密關系的建造。他步入遲暮之年時,看到了對專屬二人且排他的友情關系不切實際的理解與期待。

直至暮年,我也只在很短的時間里有過這樣的關系,要么是社會性的,要么是職業性的。我也時常浪漫化地看待這層關系,為它賦予了過多的意義。可當愛遭遇挫折時,就會生出多愁善感來,我一直都在對抗這樣的情感,但終究徒勞無用。(第121頁)

親密關系的缺位與友情的不完美,令他缺乏足夠的信心完全融入當地社會圈子。當然,段義孚十分渴望能像本土人士那樣,不戴面具地與人談天說地;然而現實是,他很多時候只能借由一些社交技巧、適度偽裝、肢體語言和專業術語來實現交流。同時,他感受到,自己根本無法像人類學家瑪格麗特·米德那樣直來直去地表達自己的觀點。米德是土生土長的美國人,可以不那么顧慮地直率甚至粗魯。而段義孚自己呢?他覺得自己不過是一個在美國待了40年的異鄉客,只要一面對本土人士的觀點,就總會把自己的態度軟下來。這也給周圍的人留下了平易近人的印象。

因此,這里呈現出段義孚進行學術思考的兩片重要土壤,一是“與人的疏離”,二是“無根性”,兩者相輔相成。“與人的疏離”促使他思考孤獨與個體的意義。比如,《分隔的世界與自我》正是借由對空間分隔的歷史考察,來思考現代個體生存狀況的原因及現實意義;而“無根性”則促使他思考人與環境之間或正或負的關系:正——如《戀地情結》;負——如《無邊的恐懼》、《逃避主義》等,這構成了他對“地方之愛”(topophilia)與“地方之畏”(topophobia)的反合性探索。

在這部自傳里,段義孚甚至對自我展開更深入的剖析。之所以在友情與人際關系中存在難以克服的張力,根本上還在于自己缺少生命力,這讓他一直都欠缺主動與人建立關系的勇氣或表白的能力。

(3)情愛:一生的海市蜃樓

所以我覺得,我生命力的缺乏乃源于身體上的缺陷。對此我很怨憤,因為我其實可以成為一個更好的人——一個更有魅力的人——倘若“生命的綠泉”能在我的血液里涌流得更快一些就好了。(第071頁)

童年的義孚是一個病懨懨的孩子,成年后健康狀況有所改善,但總是缺乏一種熱情洋溢、幫助他人的力量,也欠缺占據主動的勇氣。因此,他一直認為身體上的不足造成了生命力的欠缺和安全感的匱乏。進而,造成了性取向的錯位。

在澳大利亞上學的時候,我被一個男孩子吸引了。……他長得比我們大多數人都年輕,容貌柔和纖弱,但并不娘氣。他的朱唇皓齒經常微微張開,又面若桃李,美目盼兮,蓬松著金色的頭發。但是,我的心緒卻縈繞在了另一個男孩子身上。他擁有一股運動員般的時尚美型,就像一臺加滿了油的運動機器,和前面那個男生不是一個類型的。那時候,我簡直無法說服自己,認為這樣的愛慕只是對女性渴望的一種替代而已。有一次,他來到我的課桌邊,我們聊了一會兒。他伸出一只手掌,讓我把手也放在那上面,我照做了。他只簡單地說道,我的手很小,像個女孩兒的手。之后,僅此而已,也沒有發生欺辱和霸凌。……那年我剛15歲。(第84頁)

而在加利福尼亞的土壤課上,更讓他的性別意識遭受了沉重打擊。他在男同學們的眼里:

就只是個小跟班兒——或者換個不好聽的說法,是個娘們兒——我發現自己每次出現在他們面前時,他們都會忽然壓低嗓門兒,時而還爆出一些粗俗的話來。1952年,我初來美國,在夏天的實地考察中,我上了這門課,成天扎在一群美國男人堆里,讓我一刻也不得輕松。因為我覺得自己根本不屬于他們這個群體。其實,令我感到排斥的并非種族與文化,而是性別,即他們身上鮮明的男性特質。(第120頁)

段義孚沒有在《我是誰?》里追憶更多自己的情感經歷。如前面所說,這部自傳的追求,并不是一五一十地講自己的故事,而是為了從心理上刻畫自己是怎樣一個人。段義孚借由講述別人的故事來呈現自己的內心。他選擇曾在多篇文章里表達敬慕之情的地理學泰斗,亞歷山大·馮·洪堡所遭遇的三次同性情愛的故事,引發讀者共情。共情的點不僅在于,這樣的感情關系常不堪一擊,經不起考驗;而且,還可能會讓人失去“一項人人與生俱來就享有的權利——可以在睡前和愛人一起吃點心”,換言之——婚姻的權利。

到了老年,洪堡依然思維活躍,不斷收獲著來自各方的榮譽和尊敬。只是在感情問題上,他不得不在一段段零碎的關系中尋求滿足。(第88頁)

同時,雙性戀文學家約翰·契弗積極主動、熱情奔放的情愛力量,仿佛段義孚的反面一般,觀照出他既缺失又羨慕的那個狂熱奔放的自我。

當我讀到他欲壑難填般地抱怨、一遍又一遍在日記里訴苦時,心里就會升起一股怒火,就好像自己是個餓得半死的佃戶,見到主人在飯桌上大快朵頤還不停抱怨鴿子肉不夠吃一樣。在愛和親密關系上,我就是那個餓得半死的佃戶。(第126頁)

所以,情愛,與內心極其敏感的義孚之間,一生之久都只是海市蜃樓般的關系。他從不敢、亦不會將自己的身、心、靈完全委身到與另一個人之間的情愛關系里,因為,對他而言,這無異于飛蛾撲火。頂多,他只是在相關小說、詩歌或散文里去紓解自己的渴望,并客觀地觀照“情愛”本身,產生出理性思考的強大力量,融入到學術作品的創作里。《支配與情感:寵物的制造》一定程度上便由此而生,

“虐待者的性變態”傾向,我在前面也說到這一點。大部分人都有此傾向。……每個人心里那種半溫不火的虐待傾向,在我身上卻有所增強,尤其是在受虐的這方面。面對這樣的內心沖動,我通常不是去順服它,而是通過利用它來反擊它,把它當做一種資源,幫助我去理解周遭的世界。我會問,虐待傾向如何體現在了社會里,尤其是在受人尊崇的社會里?此傾向的普遍性能揭示出人類怎樣的本性?《支配與情感》則是我嘗試做出的回答。(第101頁)

圣愛:返鄉的奧德修斯?

段義孚步入中老年后,父母的撫愛已成為感懷的往事;友人的情誼在歲月的沉淀中,顯得尺瑜寸瑕;情愛,或曰愛情,早已在具體而微的關系里主動疏離了。最終,這部自傳里最大的主角,仿佛只剩下煢煢孑立的“自我”?

倘若果真如此,究其原因,或許有兩方面:一方面在于,這三類情感在終極層面上都不可靠,即,它們都無法讓段義孚感受到永恒的穩固,無法堅若磐石地讓他委身其中,這亦是他在心里早已洞悉的實際;另一方面在于,段義孚對這些關系用情至深。用情至深也意味著傷痛的刻骨銘心。于是,作為內心極易感傷之人,他只能將自己擺在相對安全的位置,用幾十年的心血,拿理性的經緯調和著情感的綠泉將它們傾瀉在文字里。

字里行間,我們可以看到,段義孚一生都在尋找那塊能讓自己的情感去寄托的穩固磐石——永恒。

但,何為永恒?誰能代表永恒?

對“永恒”的把握,能幫助我們理解段義孚思想中形而上學的部分。段義孚的思想里透露出強烈的對形而上學的追求。比如,在對地方感的分析中,他曾談到,在標準的地方感的模式之外,還存在著另一種神秘的地方感(段義孚 1997)。標準的地方感模式指:在某地方待過一段時間后,人獲得的直接而復雜的地方經驗;而超越標準模式的神秘地方感是指:在沒有復雜體驗和時間積累的前提下,人對某地方產生的突如其來的強烈感受與認同。段義孚在《戀地情結》里談到,詩人華茲華斯戲劇性地被赫爾維林峰的景色所沖擊的經歷,激起了詩人對無限存在的向往。而就段義孚自身而言,能令他觸及到永恒存在的風景是“荒漠”。

性格內向的人,不愛交際的人,或者像我這樣被古怪的追求抑制了社交需要的人,或許更應該投身于大自然。……最后,可能只有待在無機物的環境中,例如沙漠、冰山里,人才能心曠神怡、寵辱偕忘。(第52頁)

荒漠在心里喚起的巨大魅力令他自己感到意外。如此這般風景從不曾出現在他的成長經歷里,因此是上文所說的“神秘的地方感”。沿著這樣的感動不斷深入挖掘,他發現:在自己眼里,美必須與人無關——甚至與生命無關——才能慰藉靈魂。

在段義孚的審美情結里,荒漠可以呈現為沙漠、冰原、海洋、無人的城市……它們之所以有魅力,在于都不需要肉欲的參與,而只需精神和想象的融入。與此相對的是,段義孚厭惡熱帶雨林的環境,雨林會在他心中喚起腐爛和性欲的意象,即死亡的意象(性欲關聯著死亡,也見段義孚的《人文主義地理學》中譯版第245頁)。死亡,在他看來,意味著對個體的消滅,將個體吞沒在一團沒有秩序(cosmos)的混沌里。相反,荒漠,則能凸顯出個體的存在與美感,讓人產生鮮明的個體意識。

死亡,意味著個體的消亡,再次融入沒有差異的整體之中。熱帶雨林憑著過剩的生命力拒絕著個體的存有。那一團生命里,沒有植物、動物或個人是獨立存在、顯眼奪目的。但在沙漠里,每個生命都與別的生命有著空間上的分離,也能因其自身而感到自豪起來。在沙漠里,我會覺得自己太過顯眼,猶如一根孤獨的棍子在地面投出輪廓分明的影子。在那一刻,我若遇見另一個人,一定會望著他,獨一無二,珍惜無比——襯托著背后的荒漠與天空,他顯得美麗而清晰。(第95頁)

在此,我們可以看見兩組對子出現在段義孚的生命觀里:

其一:個體——生命——永恒

其二:整體——死亡——暫時

很顯然,在他眼里,個體與永恒是相互連接的:個體在永恒里獲得歸屬,反過來,永恒在個體里被認識,進而釋放出他能感受到的生命意義。

進入中老年后,段義孚的思想愈益朝著抽象的觀念、概念或理念演進,它們似乎成為更能代表永恒的事物;而具體的地理事物,如社會、景觀和地方漸漸退居其次了。

在五十歲的時候,我體內的機理肯定發生過一次變化。從那時起,大地上的壯觀景色,像高山、平原、城鎮、古色古香的店鋪、高聳入云的大廈等等,都無法再激起我的興奮感了,它們變成了我思考的對象。甚至作為一名地理學者,我的興趣點也越來越轉向了觀念和概括性的事物,而非具體獨特的事物。……進入中老年后,我驚奇地發現,自己竟然變成了一個希臘人,像蘇格拉底或柏拉圖那樣的希臘人,使得我的激情朝著極致的美奔流而去(第82頁)

段義孚感到自己越來越像一個希臘人,或許是因為他在晚年更能清晰看見自己命運的軌跡?也看清了自己精神的歸處是個體在永恒里的意義?古希臘思想的基本維度正是由永恒的命運與微小的個體不斷交織起來的。

若在古希臘人的眾多形象里去選擇,與其說,段義孚很像他自己提到的柏拉圖或亞里士多德;我卻覺得,他更像荷馬吟誦的,長年漂泊在返鄉途中的奧德修斯:命運迫使他離開了撫愛的海岸,途徑一座座友愛的海島,穿越一片片情愛的迷霧,朝著他總能望見的圣愛——永恒的理念進發,似乎那里才是他心靈的歸宿,他的伊薩卡。而從孩提時代伊始,無機的世界——礦物、冰塊、荒漠……就像返鄉旅途中的一塊塊路標,指引著這位“奧德修斯”的腳蹤。

最終,段義孚是否真像古希臘的奧德修斯那樣,回到失卻已久的故鄉?

在自傳結尾,他猛然站在否定的一邊。他似乎望見,自己這趟旅途的終點不過是重重的黑暗而已:

有一次,已過半夜,我獨自在內布拉斯加州疏落落的景觀里駕車向西而行。在不寬的高速公路上,只有我和前面一輛車在行駛。我們一直結伴而行。我對自己的駕駛技術一直信心不夠,尤其在黑夜里,所以,我很感激前面那輛車的尾燈,一直引導著我,給予我安全感。但,當我開始覺得這樣的陪伴是理所當然的時候,他卻閃起了右轉燈。這是頗有禮貌的信號,但也是令人遺憾的,因為此后,就只剩下我獨自一人了。那輛車拐進了一條鄉間小道。于是,就只剩下我自己的車前燈來引路了。這燈光只能照亮很短的一段路,而這路,在更遠之處,則被吞沒在了重重的黑暗里。(第131頁)

當這部自傳的翻譯工作告一段落時,我自己因他“黑暗終點”的個體命運,陷入長久的情緒低落,不禁再次思考海德格爾“向死而生”的觀念,也想起了奧德修斯的另一個意象——“尤利西斯”。

“奧德修斯”的傳統意象是歸家。而七百年前的但丁——反奧德修斯的原型,根據西塞羅等羅馬人的作品,再創了一個新的形象“尤利西斯”,出現在《神曲·地獄篇》第二十六歌中。尤利西斯的意象是“離家”。寓指了中世紀晚期和現代夾角下的新人類;而拒絕回家的尤利西斯,預示著現代人在自然世界與社會風暴中的劇烈動蕩(吳功青,2021)。

那么,段義孚的生命觀,是否與尤利西斯的意象更接近?

尾聲:必要的補充

今年3月,段義孚先生從美國寄來一封信,是對《我是誰?》的內容反思后做的補充。6月,志丞老師收到信件后,遂發給了我。段義孚在信里說:

這里有兩篇演講稿,如果出版社感興趣的話,可以附在1999年這本書的后面。第一篇演講發表于2012年,在夏威夷大學,題目叫“文化多樣性,現代性與個體”;第二篇發表于2019年,在麥迪遜的國會湖退休中心,題目叫“一個華人眼里的中美對立”。

兩篇演講稿放在中譯本《我是誰?》的原稿之后。從中能觀照出先生思想的明顯變化。鑒于本文主旨,在此我僅提一下2012年演講稿的部分內容。

2012年的演講,與他同年出版的著作《人文主義地理學》形成了生命觀的呼應。從兩份文獻可見,段義孚先生皈依了基督教。對他自己而言,最終尋見了心靈的家園。這一年,先生82歲,從創作《我是誰?》那年開始,他又跋涉了十三年的人生旅途。

十三年里,先生有過怎樣的經歷,促使他皈依基督教,我們暫時不得而知。但從這兩本自傳作品可以看到,早年,先生在悉尼的教會學校念中學時已深受基督教影響;之后在牛津就讀本科期間,他“所崇拜的智力與想象力非凡的人,……都是基督徒。”(詳見《人文主義地理學》第248頁)

先生渴望以基督教的人文主義思想驅散前文“黑暗終點”的個體命運,或許正是他希望在《我是誰?》里補充2012年這篇演講稿的原因之一。文中,先生將人類個體的價值直接歸到“每個人都是按照上帝的形象創造的”這一基本的基督教神學觀里,以此,來讓個體釋放出永恒的價值感與生命的意義。

每個人都是按照上帝的形象創造的,而且,無論人是多么模糊地反映著上帝的榮耀,他們都能變得完美起來。……倘若,這一信仰還存留了少許,倘若宇宙依然有著秩序之美,那么,把一個男人或女人的理想局限于爐臺就是不合理的;倘若,天空依然是崇高的,那么,把他們的視線局限于大地也是不合理的;倘若,男男女女的靈魂里依然銘刻著普遍而神圣的道德律,那么,把他們的道德限制在所屬的共同體里,同樣是不合理的。

文中,段義孚也表明了現代個人主義的深刻危機——“消極的自我中心”。他并不認可這樣的價值,相反,他認為:“每個人都是為著智力的啟蒙和道德的完善而生的。這似乎是一個不可能實現的呼召。然而,耶穌不僅對少數功成名就者發出了這樣的呼召,也在他的登山寶訓中對群眾發出了這樣的呼召。”

最后,段義孚承襲他的一位精神導師C. S.劉易斯的基督教的“靈魂不滅”觀,喚起人們對個體生命價值的覺知。“靈魂不滅”的永恒性與個體存在的意義產生了終極連接。

世界上并沒有所謂的普通人。每天和你說話的人,其實都是靈魂不死的人。相反,國家、文化、藝術、文明,這些東西才是有死的,它們的生命對于我們而言,就像跳蚤的生命一樣。但是,和我們一起開玩笑、一起工作、結婚,也被我們冷落了、剝削了的人其實都是靈魂不死的人。而在這些人里面,有的人是不滅的驚悚,有的人是不朽的輝煌。

段義孚的經歷也許是特殊的,但他的問題卻是普遍的。我們漂泊無依的命運,個人如此,人類又何嘗不如此呢?!盡管存在各種迷離,但我們最終得回到家中(葉超,2019)。

一點希冀

段義孚的著作分為兩類:一類是學術理論著作,另一類是自傳體(或半自傳體)著作。目前國內學界對前一類著作的譯介與研究工作比后一類要多。然而,一位學者的學術思想與人生經歷常密不可分;思想越豐富的學者,其生命就越具有復雜性,對人類的思想啟迪就越深遠。本文的這一條情感線索,遠不能完整呈現出段義孚豐富的一生。希冀未來,有更多的人參與到這些閱讀和對話中來。

最后,深深感謝先生的思想啟迪。無盡緬懷!

(作者劉蘇系青年地理學者,特別感謝志丞、葉超兩位老師給予的思想啟發)

參考文獻

段義孚.地方感:人的意義何在[J].宋秀葵,陳金鳳,譯.鄱陽湖學刊,2007(4): 38-44,126.

段義孚.戀地情結[M]. 志丞,劉蘇,譯.北京:商務印書館, 2018年.

段義孚.人文主義地理學[M]. 宋秀葵,陳金鳳,張盼盼,譯.上海:上海譯文出版社, 2020年.

段義孚.我是誰[M]. 志丞,劉蘇,譯.上海:上海圖書出版社,即將出版.

吳功青.尤利西斯寓言——無家可歸的現代人[EB/OL]. 澎湃新聞·上海書評.(2021-09-14).https://mp.weixin.qq.com/s/AWNcZToXHiQcOfgohvUqDQ.

葉超.今日,我們如何讀義孚[J].人文地理,2019,34(5):159-160.

Yifu-Tuan. Who Am I: An Autobiography Of Emotion, Mind, And Spirit[M]. University of Wisconsin Press, 1999.

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司