- +1

武大李紅良團隊被指“學術造假”后所發聲明能否自證清白?

2017年4月底,武漢大學學術委員會第一次收到關于基礎醫學院院長李紅良團隊學術造假的匿名舉報。8個月后,武漢大學經過內部調查后認定該團隊不存在偽造科研數據的行為。始料未及的是,原本以為塵埃落定的事情在1個月后再起波瀾。

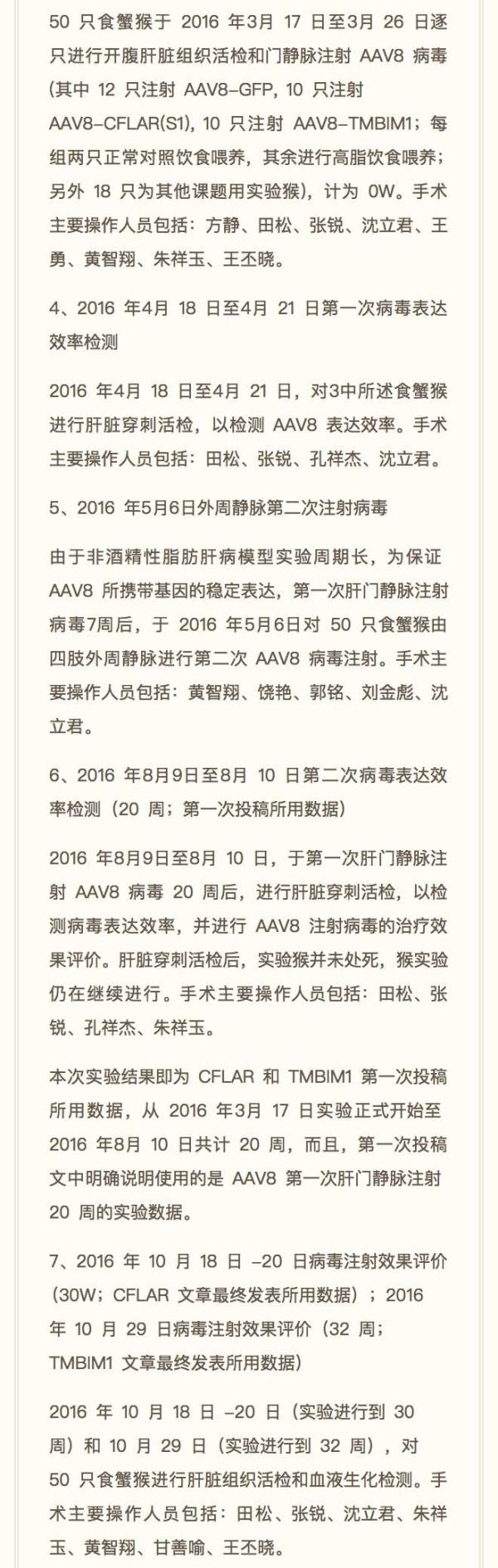

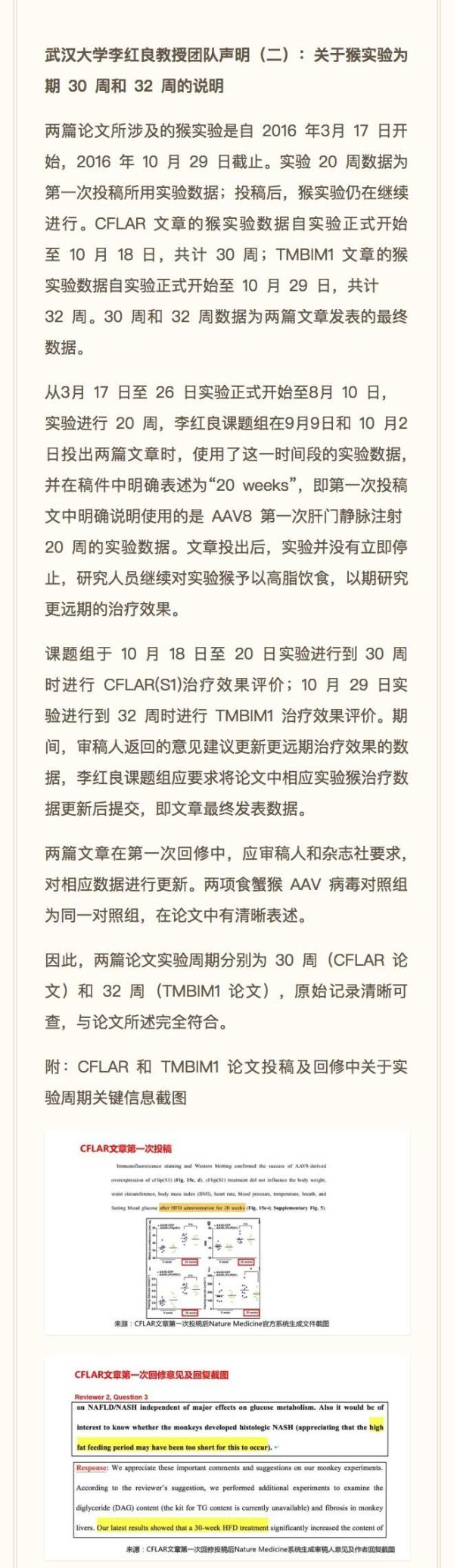

1月18日上午,微信公眾號“知識分子”在接到匿名者“H”舉報數月后,最終推送出文章。文章中稱,H舉報他所發現的李紅良的兩篇論文(均發表在影響因子超過30的國際頂級學術期刊《自然-醫學》(Nature Medicine))涉嫌造假,相關猴子實驗周期遠沒有達到論文中聲稱的30周和32周的時間,而且實驗中十分關鍵的肝臟門靜脈注射的猴子數量也不夠。H提供了據信來自李紅良實驗室的相關實驗記錄作為佐證。

同系武大教授專家舉報“長江學者”,這些信息讓這件突然公開的曾經的“學校內部舉報”在學術界及網絡上快速傳播。武漢大學和李紅良團隊在沉寂一天之后,選擇在1月18日深夜通過武漢大學官方微博發聲。

發聲順序則是:武漢大學學術委員會率先發布聲明,稱將再次組織專家進行鑒定和評判;隨后李紅良團隊發布三則聲明,提供自制的猴實驗關鍵節點流程圖及具體文字說明、附有論文投稿及回修截圖的關于猴實驗實驗周期的說明、實驗用猴數量的說明。在發布李紅良團隊的第一則聲明之后,武漢大學官微還穿插推送了《中國科學報》對李紅良的獨家采訪。

上述獨家采訪中李紅良除表述和聲明中類似的內容之外,同時表示“舉報者只是獲取了全部猴子實驗過程中的零星的實驗記錄,并在此基礎上進行了推測”。武漢大學新聞發言人李霄鹍在這篇獨家采訪中則選擇公開了H的身份,系武漢大學學者霍文哲。

校方、被質疑團隊、媒體,三方在同一個時間段密集發聲,讓輿論一度出現“舉報者被打臉”的傾斜。然而,在武漢大學二次調查尚未有結論之前,僅憑目前公布的自制流程圖等材料,是否可讓李紅良團隊自證清白?

1月19日,澎湃新聞(www.kxwhcb.com)采訪了多名長期接觸動物實驗的科研人士,觀點大致相同:重要的不是聲明,聲明是主觀的,相比復雜的重新制作聲明,已有的原始記錄更直接可信。也就是說,“有原始記錄才能證明目前用來澄清真相的自制流程圖的真實性。”

實驗動物“理論上非常嚴格”

談及動物實驗,多名人士均表示,“理論上來說,動物實驗有非常嚴格的管理條例。”一名教授提到,“學校有動物實驗中心,實驗人員都要經過培訓,有許可才能進動物實驗中心,學生操作也都是規范上崗的。所有動物都是規范管理的,同時還要符合倫理。”

另一名研究員長期接觸動物實驗,他對澎湃新聞(www.kxwhcb.com)同樣表示,“動物實驗各中心的管理規則體系都已經建立,從小鼠到猴子等都有相關條例,做實驗的人也要事先經過培訓持證上崗。”

正是在這種嚴格的管理體系之下,動物實驗的原始材料,也就是所使用到的動物在每個環節都會有記錄,甚至死亡原因都要詳細記錄在案,這在一定程度上也就為后續查證提供了方便。一名在某醫院做博士后的博士對澎湃新聞(www.kxwhcb.com)表示,“理論上來說,尤其對在國內使用比較少的猴子這樣的大動物來說,動物實驗數量是不太容易造假的。”

聲明不能作為證據

在李紅良團隊聲明中的這份自制流程圖,依次羅列了受質疑的兩篇論文中猴實驗關鍵節點流程圖。從這份流程圖中,該團隊似乎針對周期不足的問題提供了反駁依據:2016年3月17日-26日及對50只食蟹猴肝組織開腹活檢,第一次經肝門靜脈注射AAV8,此時間節點記為“0周”,而不是舉報者所說的2016年5月6日。如此一來,截至兩篇文章第一次完成回修,均能分別達到30周和32周。

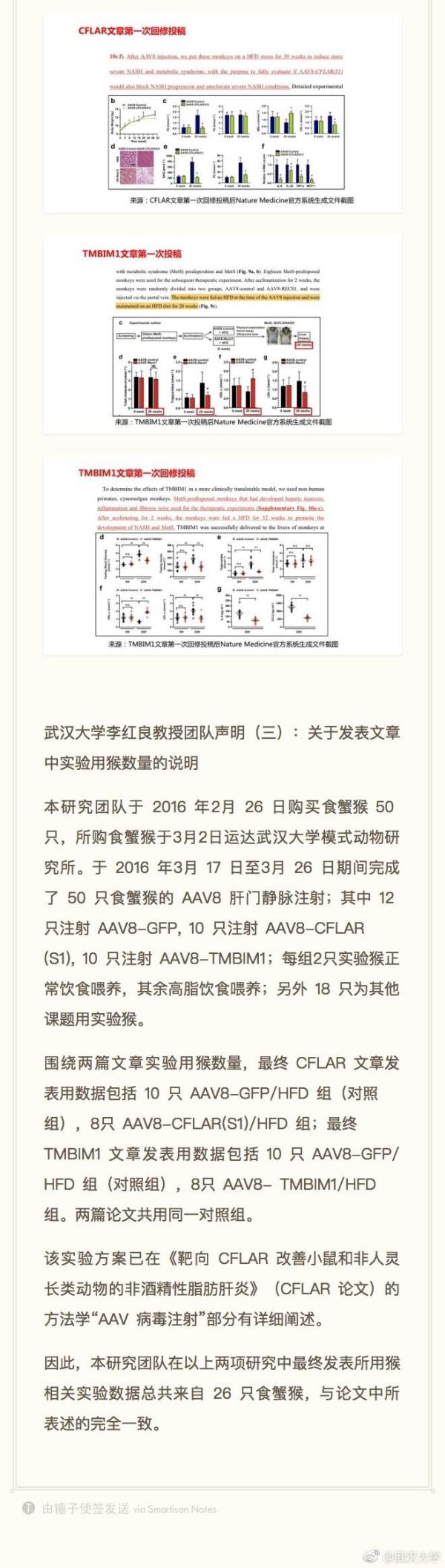

另外,研究團隊對用猴數量也作出文字說明,研究團隊于2016年2月26日購買食蟹猴50只,3月2日運達武漢大學模式動物研究所。兩篇論文實驗組及對照組總計用猴32只,其余18只為其他課題所用。最終實驗數據來自于32只動物中的26只。

至于動物樣本的問題,前述研究員則表示,“出于成本考慮,或者因重復性不好耽誤投稿時間等,個別科研人士的確會在數量上作假。”不過,該研究員同時提到,“如果李紅良團隊的文章屬實,8-10只猴子對于大動物實驗來說樣本數量是夠的。”

另外值得注意的是,對于20周還是30周或32周的實驗周期的問題,李紅良團隊在投稿時使用的是截至20周的實驗數據,但隨后保留實驗動物繼續喂養,等到第一次回修意見出來后,恰好補充了審稿人意見中提到的“更新更遠期治療效果的數據”。

針對這一現象,前述博士表示,“按照慣例,實驗開始前便應制定出詳細的計劃,到達預設的實驗節點取材后就會被安樂,或者因取材創傷太大無法繼續存活,而無法進行后續實驗。當然也不能完全排除,一些課題組基于一些考量,在實驗操作對動物干擾不是特別大的情況下,繼續保留實驗動物做更長期的隨訪研究。”

不過,針對提供原始實驗數據,李紅良團隊在接受《中國科學報》采訪是則表示,他們對實驗原始數據嚴格保存,并將會應武漢大學學術委員會的要求提供相關實驗原始記錄和倫理相關文件。

學校如何調查

盡管李紅良團隊發表了三則聲明,但外界依然還是更加關注武漢大學學術委員會的二次調查結果。

學術委員在1月18日晚間的聲明中表示,武漢大學學術委員會高度重視并密切關注匿名舉報李紅良團隊涉嫌學術造假情況。

聲明中提到,武漢大學學術委員會恪守學術誠信,對學術不端采取零容忍態度,將獨立對李紅良團隊相關論文做出嚴謹評價。武漢大學學術委員會最早于2017年4月28日收到相關匿名舉報,隨即啟動內部調查,并于2017年12月18日責成武漢大學人民醫院組織包括三名院士在內的五名專家進行鑒定。專家組當時認為,三個課題中關于非人靈長類動物實驗的數據不存在偽造科研數據的行為。

針對1月18日網絡上的相關質疑,武漢大學方面表示學術委員會將再次組織專家進行鑒定和評判。學術委員會評價結論將公開發布。

學校如果真正啟動調查,調查的又是什么呢?

前述研究員對澎湃新聞(www.kxwhcb.com)表示,“理論上會調原始資料,包括每天做實驗的記錄、檢測記錄等,相關儀器上也應該都會對數據、日期有所保留,另外主要的實驗人員、PI(實驗室負責人),專家組會跟他們單獨談話。”

據武漢大學學術委員會秘書處負責人巫世晶介紹,武漢大學學術委員會依據《武漢大學學術不端行為查處細則》處理學術不端事宜,根據學術事項需要成立調查組,由不少于5人的單數成員組成,專家不限于校內或國內,且同行專家不少于3人。學術委員會根據調查組的調查報告做出決策。

然而對于包括實驗記錄在內的原始資料,是否可以足夠用來判斷是否造假,多名采訪對象表示理論上是記錄是沒法造假的,但如果“存心造假,情況就不好說”。

前述博士表示,“坦白來說,在國內做實驗雖然按照規定需要進行實驗記錄,但其具有相當大的自主性。另外,很多發在影響因子并不是很高期刊上的研究,一般都只由一個人單獨完成實驗操作、整理數據、文章寫作等環節的工作。這些情況對最后數據的調查都帶來影響。”

當然,該博士同時也表示各研究團隊情況不同。“發在影響因子比較高的期刊上的研究,因為工作量比較大會涉及到多個研究者同時參與。”

舉報人該不該被公開

在這樁武漢大學專家舉報“長江學者”的事件中,舉報者在“知識分子”的報道中以匿名“H”出現,但武漢大學新聞發言人李霄鹍在接受《中國科學報》采訪時則直接點出舉報者身份為何李紅良同在基礎醫學院的霍文哲教授。

值得注意的是,在外界看來,霍文哲前武漢大學A3動物實驗中心主任的身份讓這次舉報多了幾分疑云。從武漢大學動物實驗中心的歷史沿革中可以看到,2010年-2015年,霍文哲擔任武漢大學A3動物實驗中心主任。2015年之后,該位置由李紅良接替。

據《中國科學報》報道,2010年武漢大學通過公開招聘方式聘任霍文哲,但于2014年8月31日“合同期限屆滿自行終止”。2015年,學校再次以公開招聘方式產生A3動物實驗室主任,李紅良在與包括霍文哲在內的3名學者競爭中勝出,任該實驗室主任至今。

然而,對于此番武漢大學直接對外公開舉報者身份,有法律界人士對澎湃新聞(www.kxwhcb.com)表示該做法“不妥”。

當然,在武漢大學內部,其明確規定對學術不端行為應實名舉報。澎湃新聞在武漢大學官網查閱到的《武漢大學學術道德規范實施細則(含學術不端行為查處機制)》中提到,對學術不端行為的舉報應為實名舉報,舉報人可向被舉報人所在院系教授委員會或直接向校學術道德建設委員會舉報。

然而學校在面對外界時對舉報者該持什么態度?前述法律界人士表示,“按照相關規定,舉報者的隱私有被保護的權利,這種做法顯然是不妥的。對外公開舉報者身份侵犯了個人隱私,也有可能會給舉報者帶來被打擊報復、產生負面影響等結果。”

不過,該法律人士同時強調,“如果舉報者本人同意公開身份,這種做法就沒有問題。”1月19日晚間,霍文哲對澎湃新聞(www.kxwhcb.com)表示,“武大并沒有事先征得我同意”。不過截至澎湃新聞發稿,武漢大學黨委宣傳部還尚未給出回復。

另外,據《中國科學報》最新報道,霍文哲對武漢大學學術委員會第一次鑒定李紅良團隊無科研數據偽造行為提出了異議,質疑鑒定的公正性。“專家都是校方內部組織的,應當敦促校方從校外聘請專家,組織第三方專家。”霍文哲表示。

武漢大學學術委員會隨后通過《中國科學報》回應:近期就李紅良學術成果誠信問題進行鑒定的調查組中“3名院士均來自校外”。

( 以上科研人員均不愿具名)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司