- +1

這個大翻譯家,當年怎么在西南聯大求學的?

他從事翻譯80余年,是才華橫溢的翻譯家,被譽為“詩譯英法唯一人”,他也是一位坦蕩率性的百歲少年,他就是許淵沖。

在一方書案前,一坐就是一輩子。他把唐詩、宋詞送到英文、法文世界,也把莎士比亞、巴爾扎克帶給了中文讀者,成為了中西文化的橋梁,為世界留下了永恒的翻譯之美。

許淵沖所著的《西南聯大求學日記》,也是目前極為少見的西南聯大學生日記。“生命不是你活了多少日子,而是你記住了多少日子”,這部日記記錄了許淵沖先生在西南聯大學習、生活的五年。

作為西南聯大具有代表性的學生日記,本書既有重要的史料價值,也是一筆寶貴的精神財富。它生動地展示了一個青年人的成長歷程及其豐富的內心世界,同時也展現了西南聯大這一傳奇名校的優良學風與獨特氣質。

西南聯大求學日記

許淵沖著

中譯出版社

跨越兩個世紀的百歲人生

與西南聯大、民族命運相連

許淵沖1938年考入西南聯大,畢業后前往國外繼續學習。回國后,從事文學翻譯工作,在《語本》發表翻譯作品150部,涵蓋英中法等語種。

1999年,許淵沖獲得諾貝爾文學獎候選人提名。2010年,又被授予翻譯文化終身成就獎榮譽稱號。2014年,被國際譯聯授予國際翻譯界最高獎項——“北極光”杰出文學翻譯獎,他這是首位獲此殊榮的亞洲翻譯家。

許淵沖的百年人生,經歷了中國的拜年滄桑。他不僅見證了中國翻譯事業的發展,而且還見證了西南聯大的歷史,中華文脈歷經磨難后的發展與傳承。

在一檔文化情感類節目中,董卿是這樣介紹許老的:“因為他,我們遇見了包法利夫人,遇見了于連,遇見了李爾王;也因為他,西方世界遇見了李白、杜甫,遇見了崔鶯鶯、杜麗娘。”

沒有人生來就是大師,專家學者寧有種乎?許淵沖是怎樣一步一步取得如今的成就呢?幸運的是,我們找到了許淵沖先生大學時期的這本求學日記。

大學時代是很多求學之人必經的、也是最重要的一個時期。許淵沖是怎樣度過大學時光的,對其之后的人生、事業有何影響,我們從中或許可一見端倪。

《西南聯大求學日記》一書記述了許淵沖早年從師問道、讀書交友乃至思想成長的軌跡,展現了他的個人命運如何與西南聯大、民族命運緊密交織,也是目前少見的公開發表的西南聯大學生日記。

本書不僅真實記錄許淵沖作為一個聯大學生,上課考試、讀書思考、從軍抗戰、交友戀愛等生活點滴,還有與朱自清、聞一多、馮友蘭、錢鍾書、吳宓、楊振寧等師長同窗的交往種種。

糊糊涂涂的決定

影響一生的選擇

1921年4月18日,許淵沖生于江西南昌。1932年畢業于南昌實驗小學。他的母親受過教育,擅長繪畫,這也賦予了他愛好文學和追求美的天性。

表叔熊式一是翻譯家,他將劇目《王寶釧》譯成英文,在英國上演時引起轟動,并受到英國戲劇家蕭伯納的接見。這使得年幼的許淵沖對英語產生了強烈的興趣,立下了學好英語的志向。在當地最好的省立南昌二中上學時,他的英語就已出類拔萃。

1937年,七七事變爆發,侵華日軍占領中國東北、華北及東南大部分地區。1938年,日軍占領廣州、武漢。也就在這一年,許淵沖17歲中學畢業,準備填報志愿,報考大學。

中學畢業的許淵沖,理科較差,但是文科學得很好。當時,理科學得好的學生,多向往上海交大;文科學得好,多向往清華、北大。在填報志愿時,許淵沖以清華、北大為目標。可是,那時全國大學的名錄里卻沒有清華、北大。多方打聽后才知,1937年9月,抗日戰爭中為了躲避戰火,清華、北大已與南開組成了西南聯合大學。

許淵沖的家庭不算富裕,原本想要報考聯大不收學費的師范學院,可是又想到,當時外文系里出過許多人才,如錢鍾書、曹禺等,是師范學院沒有的優勢。于是在1938年,許淵沖以第7名的優異成績考入了國立西南聯合大學外文系。

1938年11月5日,許淵沖得知自己考取了西南聯大。然而,由于戰火的影響,戰事吃緊,許淵沖考慮再三,猶豫道:“取是取了,去不去呢?如去,交通不便,不知要走多久,不知要用多少錢,萬一在中途遇到戰事或轟炸,又如何辦法?或到后交通斷絕,經濟不能接濟,又如何處理?如不去,也不愿老在這兒,也不愿找事,也不好休學,又怎么辦?去呢?不去呢?”

最后,許淵沖的父親還是借支了三個月的工資,資助許淵沖上大學。就此,17歲的少年辭別了父親,自江西出發,經湖南,過廣西,輾轉到了云南昆明,來到了聯大報到。

許淵沖在求學日記中寫道:“這一糊糊涂涂的決定結果對我一生的決定起了重要作用。”

當時的他不可能知道:這所在戰火中洗禮的大學,在短短八年中,就培養出了兩位諾貝爾獎獲得者、5位國家最高科學技術獎獲得者、8位“兩彈一星”元勛和100多位兩院院士。

陳寅恪、傅斯年、錢穆等大師,在這里給大一新生講課;中國物理學之父吳大猷,在這里教出了兩個諾貝爾物理學獎得主:楊振寧和李政道;汪曾祺在這里師從聞一多、沈從文,后來成了文學大家,被稱作“中國最后一個士大夫”;在教室里朗讀大一英文課本的許國璋、許淵沖、巫寧坤,后來成了著名的英語教育家、翻譯家……

中譯出版社創作插圖,為許淵沖、楊振寧等大一英文上課。

精英匯聚的高校

學術生涯的起點

1939年1月,許淵沖在昆明報到,開始了在聯大外文系的學習生活。名校、大師、精英學生的努力,讓我們得以一窺當時最好的西南聯大的求學生活,令人心之向往。

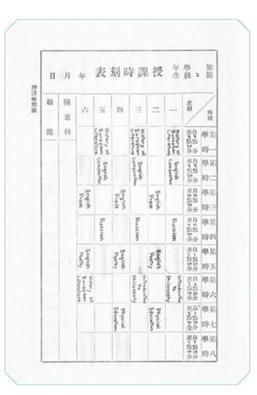

(許淵沖大學課程表)

許淵沖寫道:“我發現要讀的書太多,吾生也有涯,而知也無涯,以有涯之生,求無涯之知,即使一天到晚求知,時間也不夠用,何況還要勞逸結合?在我看來,求知是要求樂。如果知而不樂,那應該何去何從呢?”于是,許老以一天一本名著的閱讀速度,古今中外廣泛地涉獵。

許先生也真的讀了好多書,批判地讀,融會貫通地加以分析消化,有時還會模仿作詩作文,可謂是把書讀透了。抓緊時間讀書的這一習慣,甚至在抗戰的炮火中也從沒有停息。

在西南聯大,許淵沖還如愿以償,見到了當時許多位大師級學者:錢鍾書、陳福田等教大一英文,朱自清、聞一多等教大一國文,還有皮名舉的西洋歷史(皮名舉,哈佛博士,北大歷史系名牌教師,和錢穆先生并稱為“錢皮”),數理邏輯專家王憲均的邏輯課,思想家張佛泉的政治課,等等。在這樣的環境下,許淵沖獲得了學術上的啟蒙和指引。

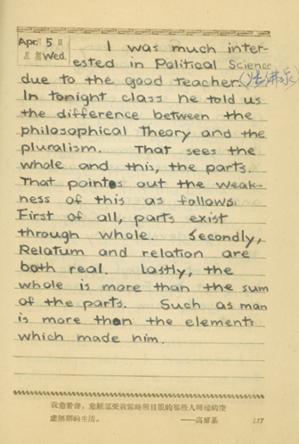

1939年4月5日,許淵沖在日記里用英文寫道:“張佛泉先生講的政治學很有趣味。今天晚上他講哲學思想中的一元論和多元論。他說一元論看到的是整體,多元論看到的是部分。部分只有在整體中才能存在,部分和整體都是存在的,但整體大于部分之和,正如人并不等于頭腦+身體+四肢。”

(許淵沖大一日記手稿)

在這段話的啟發下,許淵沖后來做文學翻譯的時候,他發現句子并不等于字的總和,這才對翻譯的認識進了一步,主張翻譯不但要翻譯字內之意,還要翻譯字外之意。

在1940年6月28日的日記里,許淵沖還寫道:“我問莫(泮芹)先生如何提高寫作能力,他要我多讀現當代的作品,而我卻沉浸在古典文學之中。”

許淵沖對古典文學的熱愛持續了一生,在之后的文學翻譯生涯中,許淵沖潛心翻譯了大量的中國古典名著。在出版的中、英、法文著作一百多部中,中國古典詩詞的譯本幾乎占到一半。

與此同時,他所創的意美、音美、形美的“三美論”,既體現了西方文化的求真精神,又觀照了中國文化的求美傳統,促進了中西文化的交流與互鑒。

西南聯大校門 沈叔平攝

炮火下的剛毅堅卓

做有骨氣的中國人

在1938年到1941年間,日軍頻繁轟炸昆明,數次目標為西南聯大。在那個動蕩與熱忱并存的年月,許淵沖和中國最優秀最有骨氣的人一起,在破碎山河中學習并守護著中華文脈。

在這段時間里,許淵沖學習愈發刻苦,萬分珍惜這戰火中一片寶貴的求學之地。他在一則日記中寫道:“日本飛機二三十架轟炸昆明……炸彈就落在我們前后左右,炸出了很多大坑,掀起了大片泥土,鋪天蓋地壓在我們身上,還好我們沒有給碎片擊中,總算運氣。回到新校舍一看,理學院的宿舍炸倒了一間,籃球場上炸出了兩個大坑……床上落滿了塵土。大難之下沒受損失,趕快抓緊時間讀書,不要等到炸得讀不成了。”

國家危亡之際,連一方讀書的凈土都難以尋到。這樣的危急存亡之時,更需要讀書。許淵沖曾在求學日記中曾記下了老師的教導:“我們既要有愛國的熱心,又要有科學救國的決心。”

1941年飛虎隊來華支援,陳納德組織了美國飛行員、地勤人員、機械師等近300人,來華抗日,短短一年內,摧毀日機約600架,有時一天就能擊落日機二十多架。而西南聯大所在的昆明,正是飛虎隊的大本營。

“我在西南聯大四年級的時候,飛虎隊來了。那時不叫飛虎隊,叫美國志愿航空隊(American Volunteer Group,簡稱AVG)。1941年7月4日,陳納德帶AVG來,幫助中國打日本。陳納德是上校,在美國是上尉退役。他到中國來,提升到上校,有81架飛機,在昆明組成一個大隊,他是大隊長。但是沒有翻譯,就公開招考,只招了30多個,不夠。81架飛機,每架一個翻譯都不夠。”

據統計,抗戰期間,西南聯大有834名學生入伍,給飛虎隊當翻譯,參加遠征軍和空軍。今天,我們還可以在西南聯大紀念碑的背面,找到參軍學生許淵沖的名字,許淵沖是第二批入選飛虎隊做翻譯的。

1942年7月4日,美國援華志愿隊解散,重組為美國空軍中國特遣隊(China Air Force Task,簡稱CAFT)。許淵沖結束了飛虎隊翻譯的戎馬生活,順利畢業,并榮獲一枚銀質飛虎勛章。

找到喜歡的事

窮極一生孜孜以求

正如本書封面所言,“生命不是你活了多少日子,而是你記住了多少日子。”在西南聯大的求學的這五年里(包括一年參軍),許淵沖幾乎每一天都會記日記。《西南聯大求學日記》正是收錄了他這五年的點滴記錄。

在這五年的記錄里,有寬松活躍的學術氛圍,有意氣相投的探討交流,也有上課、讀書、交友的細碎生活,這些并不是象牙塔里的風花雪月,而是在山河破碎、民族危亡之際,一代青年知識分子的朝氣與志氣。

許淵沖在求學日記里也寫下了自己對祖國的憧憬:“中國幾千年來一直領先世界,落后只是最近一兩百年的事。如能發憤圖強,恢復光榮文化傳統,發揚科學創造精神,急起直追,迎頭趕上,要和西方并駕齊驅,恐怕并不需要太長的時間。”

為了方便現在的讀者閱讀,本書還對日記內容精心校注,增加160余條注釋;此外,還增加學年課程表、珍貴日記手稿、大學文化生活(讀書、觀影賞劇、看講座演講)、同期學生名錄、教師小傳、人物索引,幫助讀者全方位了解日記背景。

很多人可能讀過許淵沖的翻譯譯著、有關翻譯理論和實踐的文章,也讀過許淵沖的散文作品,而本書因為是日記體例,充滿了私人的回憶和感受,讀來率真而可愛。

在絮絮叨叨中,我們仿佛可以看到了一個深情、聰明、真實、努力的大學學子的形象,讓人不由感嘆:原來那些成績斐然的人也和我們一樣有過青蔥的歲月、懵懂的戀愛。

那些離我們很遙遠的民國大師,徐志摩,林徽因,梁思成,錢鐘書,吳宓,聞一多,馮友蘭等等,通過許先生記錄,也仿佛穿越了時光,來到我們的面前。

讓我們有機會與這些名家學者對話,一睹他們的精神風貌:物質的匱乏,條件的艱苦,都沒能阻擋他們向真理探尋的腳步,沒能阻擋他們傳道授業的責任,更沒有泯滅他們救國愛民的熱情。

他們的喜怒哀樂,學術專長,講課風格,娓娓道來、躍然紙上。

一本書,讓我們重溫一代大師是如何在人生的緊要關頭,清醒地、不遺余力地追求自己的夢想。讀完仿佛我們自己也坐在了西南聯大的教室里,與眾多未來的西南聯大的大學生為伍,聆聽名師學者老師的講課。

如果你是剛入大學的學生,相信你一定會被許老先生在戰亂年代依然能堅持求學、嚴格自律所打動,并且從許老身上學習到:學習應在獨立思考下飽覽群書。

如果你恰好是位翻譯專業人士或是翻譯愛好者,你在書中可以看到許老翻譯道路的軌跡,對文學作品和翻譯方法的思考,從這一意義而言,本書也完全可以當成一部翻譯專業科普書來看。

還有,書中那些經典語錄,優美詩詞,相信也會給每一位愛好歷史、文學、翻譯的讀者帶去一段相當難忘的閱讀體驗。

人生最幸福的事莫過于找到自己最喜歡做的事,然后窮極一生,把這件事做到極致,這也是許老一生的寫照。

原標題:《這個大翻譯家,當年怎么在西南聯大求學的?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司