- +1

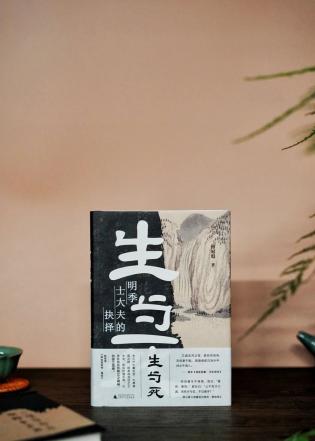

明亡前后士大夫的生死抉擇、個體命運,這本書給說透了

明清易代,史事紛繁,內(nèi)斗外患頻頻,對于身處于各種矛盾交織漩渦中的士大夫來說,命運這件事,早已不是他們所能掌握,擺在他們面前的便是生與死的抉擇。

與出處仕隱的經(jīng)常性不同,生死抉擇平時并非時常面對,但當(dāng)出現(xiàn)改朝換代這樣的重大事變時,便往往成為全體士大夫都需要面對的抉擇。當(dāng)時士大夫“殺身成仁”“舍生取義”者固然不少,以各種名義選擇不死卻帶著羞恥感活了后半輩子的遺民者為數(shù)也多。圍繞生死問題,當(dāng)時的士大夫做過許多討論,觀點紛紜,立場歧異,社會輿論對于各種選擇的評論更是復(fù)雜多樣。

漢族士大夫?qū)γ魍銮迮d所做出的一系列反應(yīng),在王朝更替時所呈現(xiàn)的立場和心態(tài),以及易代之際士人的各種人生面向和復(fù)雜心理,激發(fā)了當(dāng)時正在教授宋代至清代學(xué)術(shù)思想史的何冠彪教授,他選取以士大夫生死抉擇為研究對象,對其復(fù)雜情形,做出細致的勾勒與分析,寫就了《生與死:明季士大夫的抉擇》一書。

本書匯集了豐富多彩的史料,通過描述與分析,解讀士人命運。書中不僅對明末士大夫面對各種人生難題時的選擇,以及選擇背后的心態(tài)和情感,進行了細膩而生動的揭示,還展現(xiàn)了明代士大夫復(fù)雜而曲折的心路歷程,融入明清之際士大夫?qū)γ髂┭硣叩脑u價,可謂是一部研究明清之際士大夫的開創(chuàng)性著作。

BOOK

01

探討明末殉國人數(shù)為歷朝之冠的謎題,讀懂明末士大夫的生死選擇

清乾隆中期,修纂的《欽定勝朝殉節(jié)諸臣錄》共收錄了明末殉節(jié)之士大約4043人。明代殉節(jié)之人數(shù),超越漢、唐、宋、元,為歷朝之冠。

為何明季殉國士大夫的人數(shù)居歷朝之冠?明季何以出現(xiàn)如此奇觀?

易代之際,面對家與國、忠與孝、生與死等兩難問題,士大夫究竟該如何抉擇?

面對甲申之變、清兵南下、乙酉之變等歷史大事件,殉國和守節(jié)是士大夫首要的選擇嗎?

崇禎十七年北京失陷以后,明朝的士大夫?qū)ψ约旱奈磥砣∠颍紩龀龌蚨嗷蛏俚目紤]。而最先考慮的,就是須否為明朝殉國。

在《生與死:明季士大夫的抉擇》一書中,何冠彪教授講述了明季士大夫熱心殉國的原因,并指出明季士大夫的殉國,不是用“忠君愛國”四字就可以解釋妥當(dāng)。

他談到明季士大夫面臨的抉擇是以生與死為開端的。當(dāng)他們在生與死之間做出抉擇后,才產(chǎn)生出殉國、起義、歸隱甚或仕敵的取向。同時,殉國者多有復(fù)雜的心情,不少人都為一個以上的原因而死。

明季殉國士大夫雖然一致認為殉國是他們的責(zé)任或義務(wù),“生為明臣,死為明鬼” 的想法,雖說也是不少明季士大夫殉國的原因,但是他們殉國的原因也不盡相同,所殉身的對象亦不一致,對殉國的態(tài)度又有積極和消極之分。

部分明季殉國者對死的態(tài)度也是比較無奈的。他們可能是死于絕望,可能是以死抵罪或借死免辱,甚或借死而逃避現(xiàn)實。

尤其明亡以后,許多士大夫并不是一開始就想殉國。他們?nèi)约耐魇夷軌驈?fù)興,及至他們感到明室復(fù)興無望后,才相繼走上殉國之路。

而那部分生存下去的人,或為復(fù)國的事業(yè)而奔波勞瘁,或在清朝的統(tǒng)治下隱居守節(jié),受盡精神上和生活上的苦痛煎熬。

02

窺探明王朝傾覆前后,士大夫的心理及其歷史命運,以小人物寫大歷史

明清之際,士人無不面臨著一個死與不死的問題,而生死抉擇的糾纏,使這種生死選擇顯得極其復(fù)雜。

面對大順軍進京、清兵入關(guān)、薙法令等巨大沖擊,究竟該如何抉擇:選擇生還是死?忠還是孝?早死還是晚死?這些都是值得思考的問題。

雖然其抉擇的結(jié)果無非是生與死兩種,但對士大夫的結(jié)局,并不能以生或死作出評判,在當(dāng)時復(fù)雜的政治形勢下,多種政治勢力交織,士大夫的選擇必然也隨之變得復(fù)雜起來,有時甚至模糊不清,單以傳統(tǒng)的死與不死,很難判斷一個人。

何冠彪教授選取以士大夫這一社會階層為研究對象,對其諸多心理困境做了細致的辨析和解說,主要聚焦明末士大夫在明清王朝更替之際所呈現(xiàn)的立場和心態(tài),特別是殉國表現(xiàn)與生死觀念,以及時人對殉國者的評價,生動再現(xiàn)了明清之際士大夫的各種人生面向與復(fù)雜心理。

他筆下對明末士大夫群體出處仕隱、生死抉擇等的刻畫,堪稱一部明清易代之際士大夫的心態(tài)史。

書中不僅有對史可法、瞿式耜、劉宗周、黃道周等耳熟能詳?shù)臍v史人物的生死抉擇作以敘述;也有對陳確、屈大均、魏禧等士大夫遺民內(nèi)心的生死情結(jié)、羞愧與痛苦加以闡明。

本書通過對大量歷史人物生死選擇的分析,演繹了明清王朝更替大歷史背后的個體命運。

03

一部研究明清之際士大夫的開創(chuàng)性著作

王汎森兩番寫信關(guān)心,陳寶良贊賞,楊念群、嚴志雄、馮賢亮一致推薦

明清之際的歷史與人物,長期以來受到學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注,優(yōu)秀成果頻出。何冠彪教授《生與死》一書則是較早涉及這一領(lǐng)域的優(yōu)秀學(xué)術(shù)成果,其開創(chuàng)的學(xué)術(shù)范式影響了其后的研究,被同類著作頻繁引用或借鑒。

在撰寫此書期間,歷史學(xué)家王汎森曾兩番寫信關(guān)心圖書的進度。自繁體中文版出版后,也一直頗受學(xué)界的關(guān)注,西南大學(xué)歷史文化學(xué)院、民族學(xué)院教授陳寶良曾在《東方歷史評論》訪談中對此書評價道:

面對生與死,明清之際的士大夫同樣面臨著兩難的抉擇。相關(guān)的研究,我倒覺得最為重要的研究成果還是何冠彪所著的《生與死:明季士大夫的抉擇》一書。無論是史料的鉤稽,還是士大夫心態(tài)的梳理,以及對此心態(tài)的論斷,無不言出有據(jù),避免了斷想式的片面與武斷。

時隔多年,此次簡體中文版的首次出版,也得到了楊念群、嚴志雄、馮賢亮等多位學(xué)者的推薦。

楊念群(中國人民大學(xué)清史研究所教授)

中國歷史凡遇鼎革,總有人會以身殉國,其中尤以宋元之際、明末清初這兩個時段的士人行為最為引人注目。明季殉國者之?dāng)?shù)量為歷朝之冠,明季何以出現(xiàn)如此奇觀頗值得體味深研。此書對明季士大夫的諸多心理困境均有細致的辨析解說,有助于理解傳統(tǒng)士人精神在明清轉(zhuǎn)型時期的嬗變歷程。

嚴志雄(香港中文大學(xué)中國語言及文學(xué)系教授)

今人每持近世國族主義或泛道德主義妄議明清之際士大夫生死去就之事,正坐此“學(xué)者大病”,以其不曾或不能設(shè)身處地,從特定歷史時空之“事里局中”看待問題。此中之“事”與“局”,涉及當(dāng)時之歷史情實及人生抉擇,以及后之學(xué)者應(yīng)思考何種議題、如何展開論述等“范式”,非逞一己之私、一時之痛快即可奏效。本書陳述、分析了大量案例及相關(guān)文獻,對吾人了解明清鼎革之際士大夫“生與死”之事之局大有裨益,亟宜詳參細讀。

馮賢亮(復(fù)旦大學(xué)歷史學(xué)系教授)

何冠彪先生的這部專著,深刻揭示了明末士大夫面對明清王朝更替時所呈現(xiàn)的立場、心態(tài),尤以殉國表現(xiàn)與生死觀念為重。這是有關(guān)那個時代士人生活的本色以及意義世界之追尋最重要、最精彩的研究。

04

裝幀設(shè)計考究,內(nèi)容與形式相結(jié)合,值得珍藏

本書采用紙面精裝裝訂,在設(shè)計上,也花了不少小心思。

護封采用《柳如是仿古山水冊頁》,封面用《河?xùn)|君初訪半野堂小影》,并在連根頁上采用陳寅恪先生的題詩,既典雅古樸,又契合圖書主題。

戲題余秋室繪河?xùn)|君初訪半野堂小影

弓鞵逢掖訪江潭,奇服何妨戲作男。

詠柳風(fēng)流人第一,畫眉時候月初三。

東山小草今休比,南國名花老再探。

好影育長終脈脈,興亡遺恨向誰談。

《生與死》書影

明清史是痛史,明清士人文化史更堪哀痛。翻開這本古風(fēng)精裝書,像翻開一段塵封的歷史,嚴謹又滿載著一代讀書人的命運抉擇。

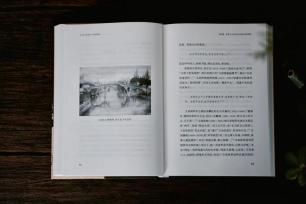

書影

閱讀本書,我們可以看到易代之際,士大夫忠孝節(jié)義的兩難境地、生死之間的抉擇,以及一些遺民在日后歲月的心理煎熬,再度經(jīng)歷出處仕隱的困惑。

透過本書,我們可重回歷史現(xiàn)場,領(lǐng)略當(dāng)時士大夫的痛苦與絕望,決絕與彷徨,堅守與沉淪。

原標題:《友社好書 | 明亡前后士大夫的生死抉擇,個體命運,這本書給說透了!》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司