- +1

再現明代史家之眼,再現“寫盡繁華”的王世貞

明代重要的史家與文學家王世貞(1526-1590),著作等身,熱愛藝文,幾乎涉及當時所有的文化領域,對造園、書畫、古籍、陶瓷、緙繡到珍玩等,都有深入涉獵。更特別的是,他觀察并記錄下十六世紀的大明繁華。

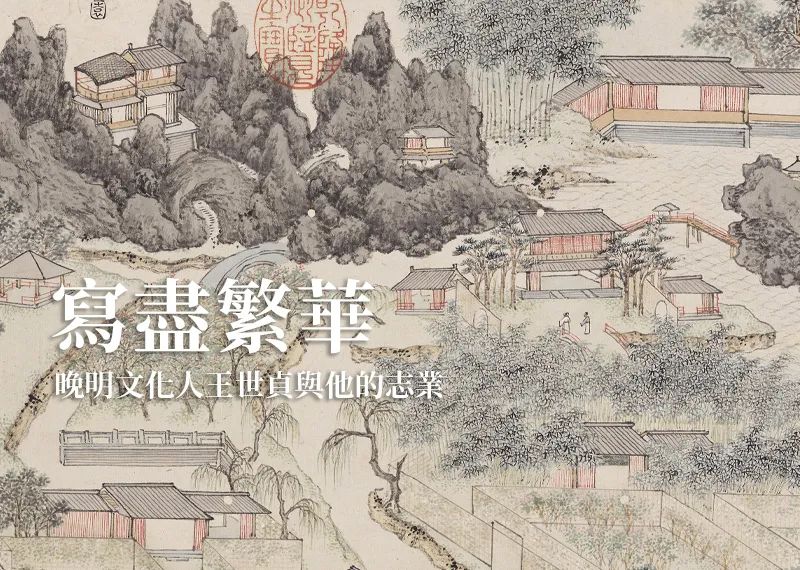

澎湃新聞獲悉,籌備已久的“寫盡繁華——晚明文化人王世貞與他的志業”特展將于10月在臺北故宮博物院北部院區對外展出,展覽以133件(組)院藏珍品,通過展現王世貞精彩的一生與他的志業,呈現其史家之眼,一窺晚明的文化盛況,透視繁華下的文化底蘊。

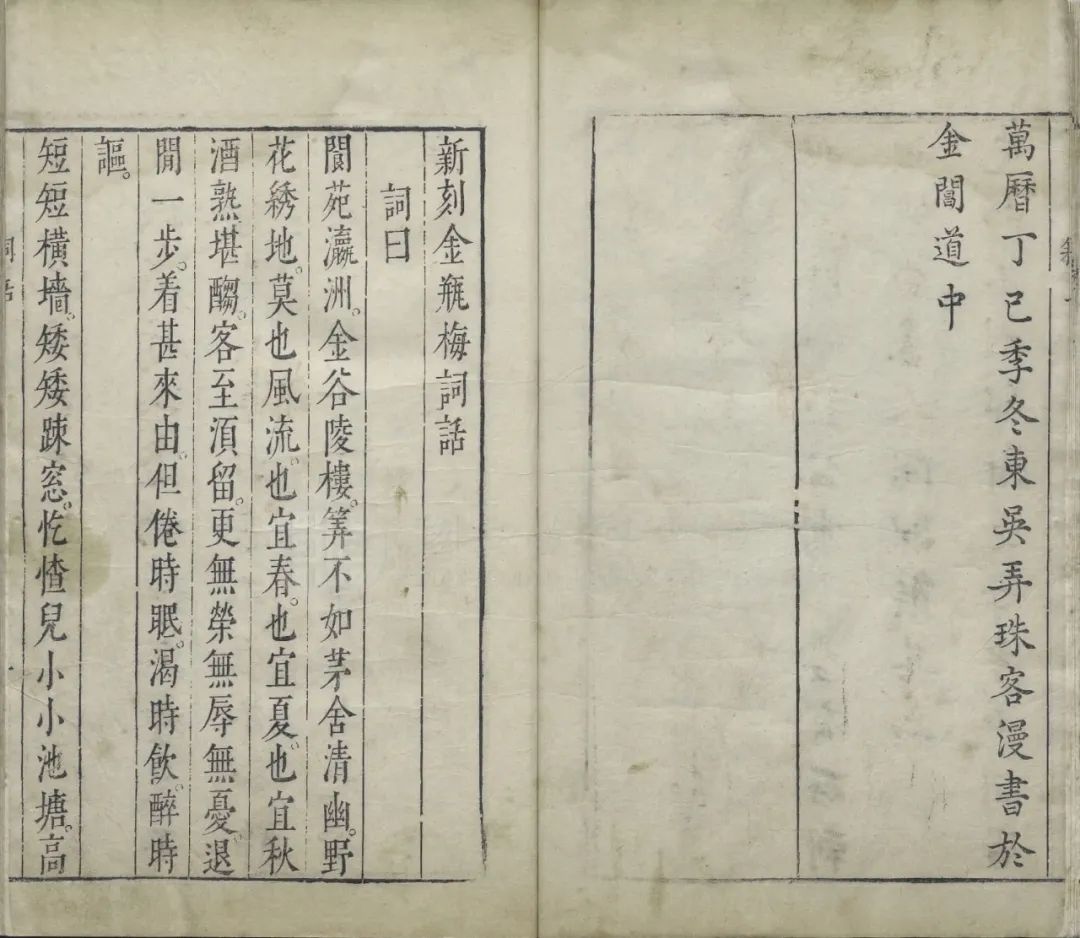

據悉,此次展覽中有7件屬臺北故宮博物院限展書畫,包括晉王羲之《快雪時晴帖》、唐懷素《自敘帖》、唐人《明皇幸蜀圖》、南唐董源《龍宿郊民圖》、南唐巨然《層巖叢樹圖》、宋徽宗《詩帖》、元趙孟頫《鵲華秋色》等傳世名跡。展覽同時還呈現大量明代工藝美術珍品、古籍善本,其中包括罕見的現存《金瓶梅》最早刻本《新刻金瓶梅詞話》。

“寫盡繁華——晚明文化人王世貞與他的志業”展覽海報

主導文壇二十年,擬盡世間繁華

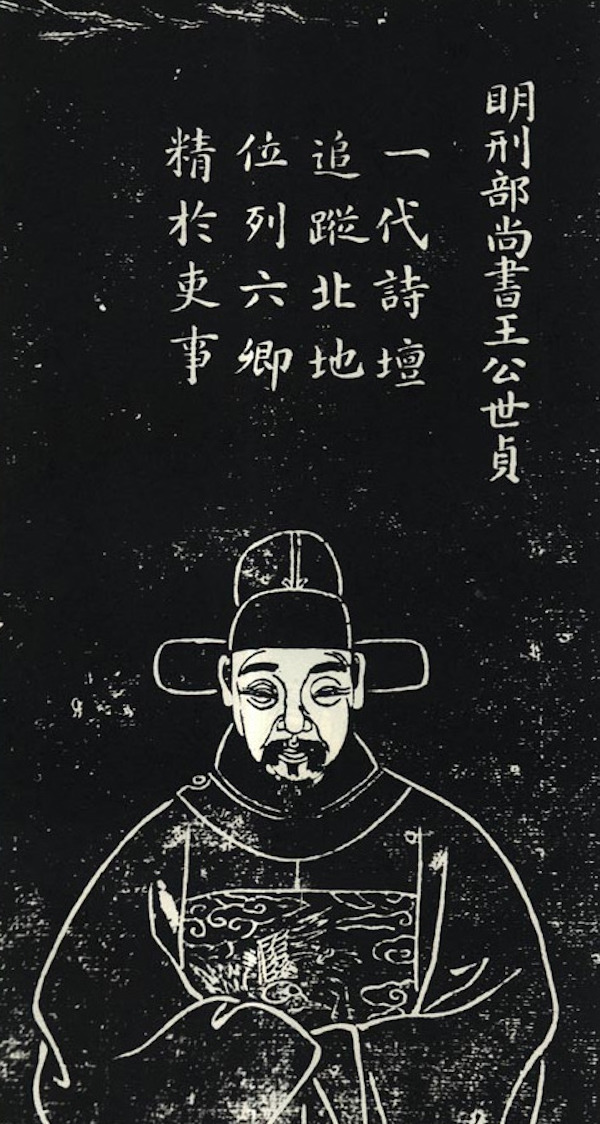

王世貞(1526年-1590年),字元美,號鳳洲,又號弇州山人,南直隸蘇州府太倉州(今江蘇省太倉市)人,明代文學家、史學家。

嘉靖二十六年(1547年)進士,先后任職大理寺左寺、刑部員外郎和郎中、山東按察副使青州兵備使、浙江左參政、山西按察使,萬歷時期歷任湖廣按察使、廣西右布政使,鄖陽巡撫,后因惡張居正被罷歸故里,張居正死后,王世貞起復為應天府尹、南京兵部侍郎,累官至南京刑部尚書,卒贈太子少保。

王世貞(1526-1590)石刻像 (非此次展品)

王世貞與李攀龍、徐中行、梁有譽、宗臣、謝榛、吳國倫合稱“后七子”。李攀龍故后,王世貞獨領文壇二十年,著有《弇州山人四部稿》《弇山堂別集》《嘉靖以來首輔傳》《藝苑卮言》《觚不觚錄》等。

據臺北故宮博物院官網公布展覽資料介紹,王世貞的父親王忬(1507-1560)慘遭陷害后,他淡出政治圈,之后多數時間留在家鄉,從事著述、游歷、交友、賞鑒等活動。他擁有不少收藏,對造園、書畫、古籍、陶瓷、緙繡到珍玩等,都有深入涉獵。

主導文壇二十年的王世貞,特別推崇晉唐法書、宋畫、宋瓷,并主張以圖證史。他提出“畫史五變”的概念,清楚點出風格的時代變化。對于當代的藝術、工藝創作,王世貞也多有評論。他于書法特別推舉“吳中三家”、辨析緙絲作偽現象、評論當時明官窯盛行是一種錯誤,都顯示出他具有敏銳的眼光與不趨流俗的見解。

在當時的區域競爭中,他帶領蘇州,與安徽、上海等新興勢力,進行精彩多樣的文化角力。豐富文采加上具有史觀縱深的評論,使王世貞受到眾人推崇,成為文化品味認證的權威。再透過創制園林、鼓吹宗教信仰、發掘被忽視的紀實山水、倡導新風尚的紀游圖繪等,更帶起一片流行新風潮。

他認為“天地間無非史而已”,因此專注于搜集、整理史料,具批判性又豐富的著述成為后世撰修《明史》的基礎材料,也借由他的史家之筆,擬盡世間繁華,并借此報得父仇。透過全面觀察與深入評論各種藝文發展,他為后世紀錄了大明盛極一時的文化盛況;而獨具的史家之眼,更進一步剖析出繁華之下的歷史文化脈絡。

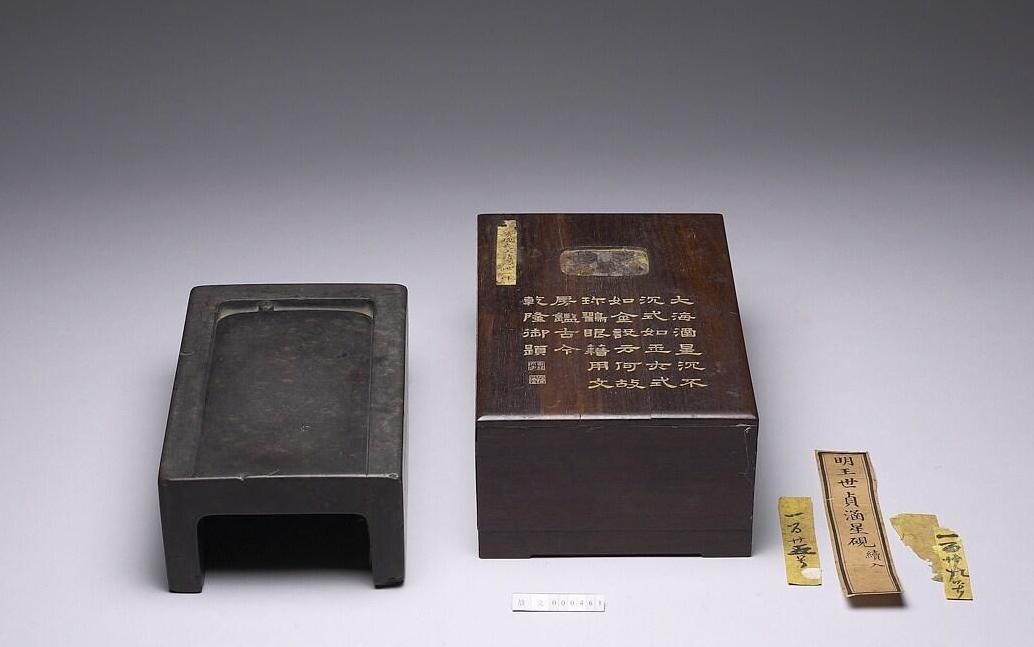

明 王世貞 涵星硯 硯壁刻有王世貞草書題詞:“玉為質,溫潤而栗;金為聲,和之則鳴。”硯首壁面亦刻有乾隆詩作,并刻鈐“幾暇怡情”“得佳趣”二印。附嵌玉木盒,玉件已失。

王世貞在文學理論方面明確提到了復古主張。《藝苑卮言》集中了王世貞對復古理論的提倡和一些具體看法。

王世貞推崇作詩要效法盛唐,但他的最高詩歌理想是漢魏古詩的自然質樸。他指出:“西京、建安,似非琢磨能到。要在專習,凝領久之,神與境會,忽然而來,渾然而就,無歧級可尋,無聲色可指。這句話指出了漢魏詩歌的不可模仿,以及其渾然而來,毫無雕琢的天然創作過程,可見王世貞在具體詩歌創作中獨到而精準的眼光。王世貞提出了“真情說“,這一說法在糾正當時詩人普遍存在的虛假文風方面起到了重要的作用。

王世貞是吳門地區杰出的書畫鑒藏家,他與眾多的文人書畫家都有很深的交游。

王世貞善書,然而書名不顯。明人詹景鳳說:“元美(王世貞)雖不以字名,顧吳中諸書家,唯元美一人知法古人。”這個評價并不低;王世貞除了能書,同時對書畫理論也深有研究和見解,是卓有建樹的書畫評論家,著有《王氏書苑》《畫苑》《弇州山人題跋》《弇州墨刻跋》《三吳楷法跋》等。他在《弇州山人四部稿》卷一三三之《淳化閣帖十跋》中說:“書法至魏、晉極矣,縱復贗品、臨摹者,三四割石,猶足壓倒余子。詩一涉建安、文一涉西京,便是無塵世風,吾于書亦云。”他在《山谷伏波神祠詩臨本》題跋中寫道:山谷書劉禹錫《經伏波神祠》詩,最為奇逸,有瀠洄飛舞之勢。王世貞在跋黃庭堅《浣花溪圖引卷》中評道:“……老杜浣花溪圖引也。歌詞力欲求奇,然是公最合作語。書筆橫逸疏蕩,比素師饒姿態,亦稍平易可識。而結法之密、腕力之勁、波險神奇,似小不及也……。”跋文中“素師”是指唐代著名書家懷素,王世貞對黃庭堅與懷素書法特點的比較非常準確 。明人有曰:“世貞書學雖非當家,而議論翩翩,筆法古雅。”“古雅”二字,正是王世貞平常論書的標準之一。

近年來學術界有關王世貞的研究相當熱門,臺北故宮博物院豐富的典藏恰可展現王世貞的一生志業,展現他如何以自身天賦與文化資本優勢,以史家的宏觀視野留下許多影響后世的言論,積極主導各式藝文活動,從而塑造了一個時代的文化圖景。

以此次展覽中的《新刻金瓶梅詞話》來說,便是《金瓶梅》現存最早的版本系統,為明萬歷四十五年東吳弄珠客及欣欣子序刊本,全書共十卷,一百回。該本也是最完善、刷印較早、最為清晰,并存有朱筆批改、墨筆批語的版本。

《新刻金瓶梅詞話》

七件屬臺北故宮博物院限展書畫齊出

從臺北故宮博物院官網公布的展覽資料,此次展覽共展出133件/組展品,內容包括書法、繪畫、緙絲、刺繡、古籍、地圖、玉器、瓷器、文房、銀器與漆器。

其中屬國寶級文物有17件、重要古物有14件。尤為難得的是,共有7件屬臺北故宮博物院限展書畫,包括晉王羲之《快雪時晴帖》、唐懷素《自敘帖》、唐人《明皇幸蜀圖》、南唐董源《龍宿郊民圖》、南唐巨然《層巖叢樹圖》、宋徽宗《詩帖》、元趙孟頫《鵲華秋色》等傳世鉅作,而以往僅一件足以引來觀眾無數,此次7件齊出,極為難得。

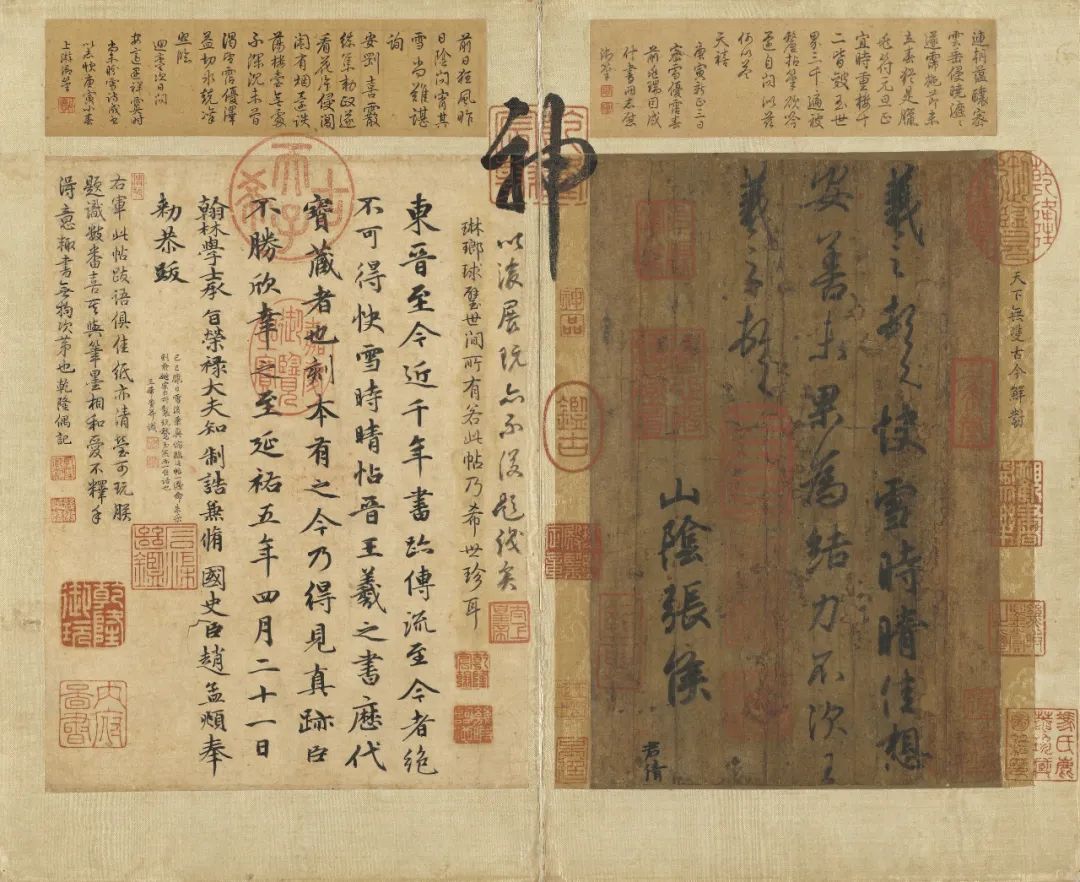

晉 王羲之 快雪時晴帖

《快雪時晴帖》一般被認為是唐代精摹本。行楷短簡,所書內容為大雪之后對友人的問候。明代鑒賞家詹景鳳指出,此跡筆法圓勁古雅,意態閑逸,對趙孟頫的行書有很深的影響。從用筆來看,此帖多圓鈍的用筆,點畫勾挑都不露鋒,結體平穩勻稱,在優美的姿態之中,流露出質樸內斂的意韻。乾隆皇帝極珍愛此跡,譽之為“天下無雙,古今鮮對”。乾隆十一年,他將此跡與王獻之的“中秋帖”,王珣的“伯遠帖”合稱“三希”,寶藏在“三希堂”中。

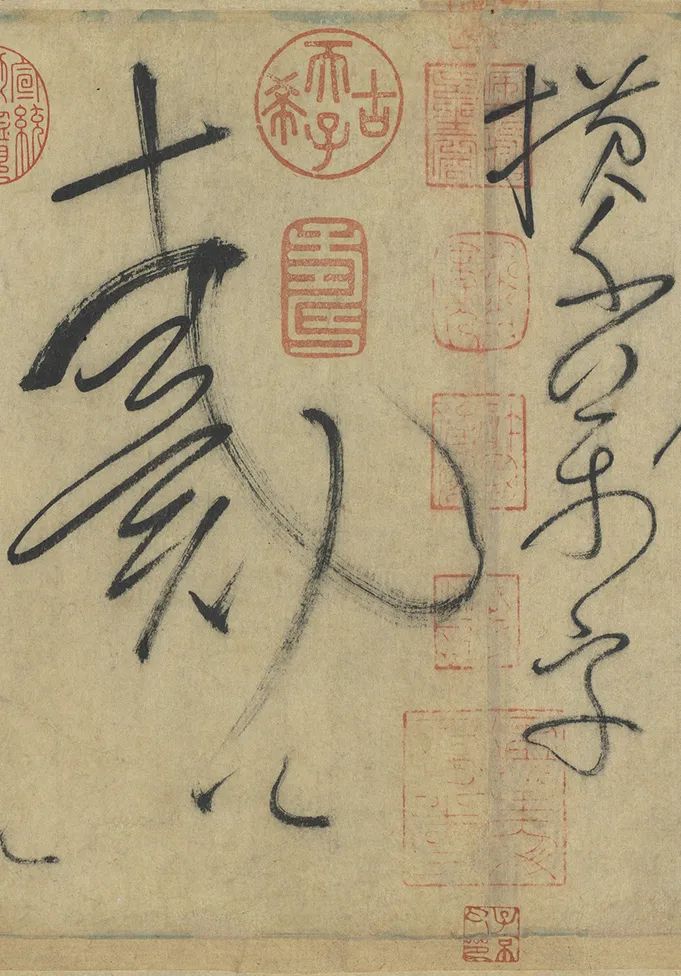

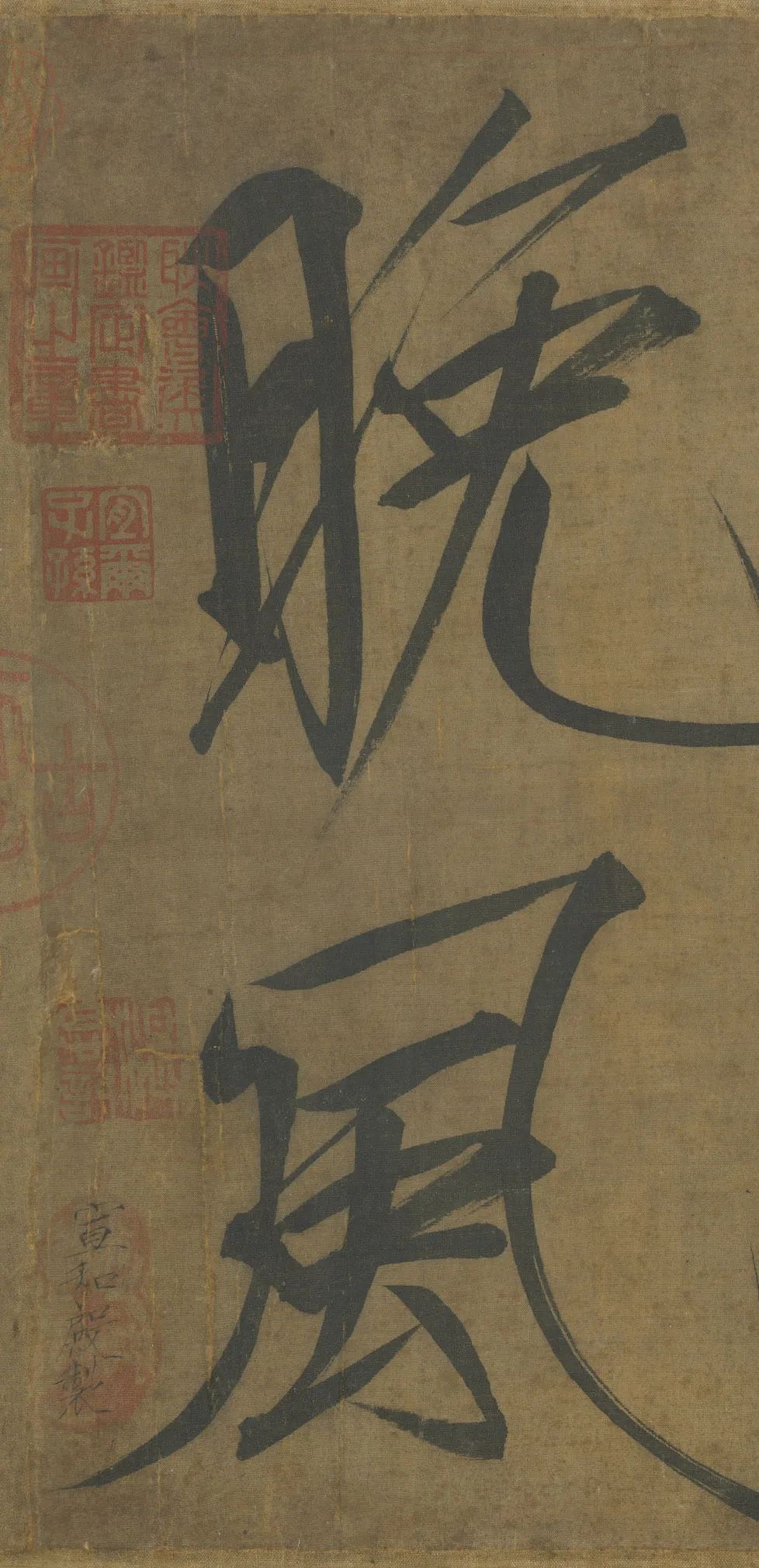

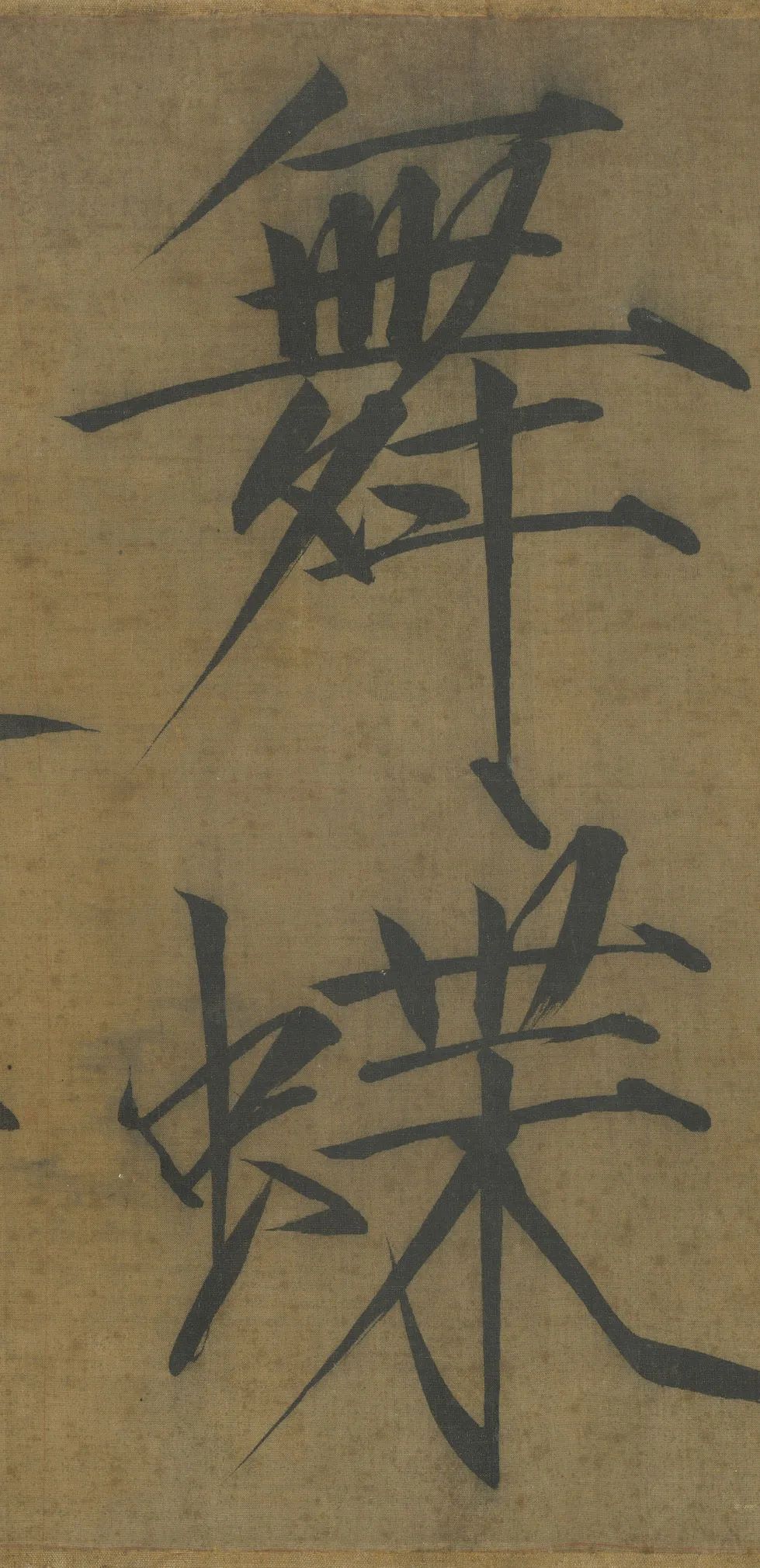

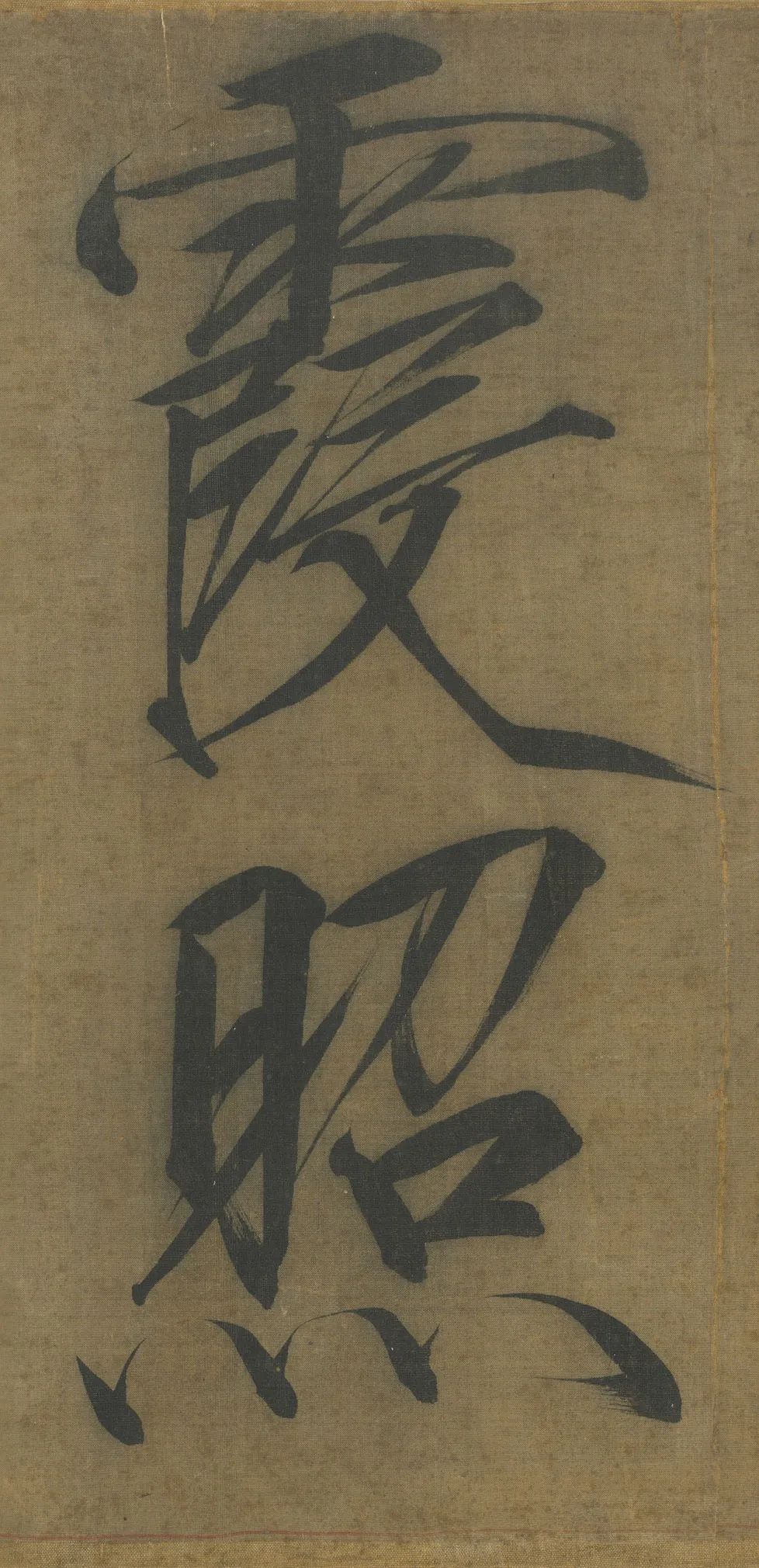

唐 懷素 自敘帖 局部

被譽為“天下第一草書”的懷素《自敘帖》,在2019年日本顏真卿大展上亮相后,即將再度展出。懷素草書妙絕,顏真卿等書家、詩人及名流貴卿的激賞,得到眾多詩文相贈,大歷十二年(777),他摘錄部分贈詩和序,以狂草寫就此卷。

唐 懷素 自敘帖 局部

這件中國書法史上極為重要的名跡,直至今日仍在引發著不斷的討論。正如歷史上對懷素的討論,同樣熱烈,王世貞亦是其中一員。他認為,懷素的草書得“二張”(張芝、張旭)草圣:“藏真書雖從‘二張’草圣中來,而結法極謹密。微有不可識者,或從心時波磔不應手也。”(《藝苑卮言》)不過在王世貞看來,張旭和懷素都還是“筆多學少”,有書才而無書學。

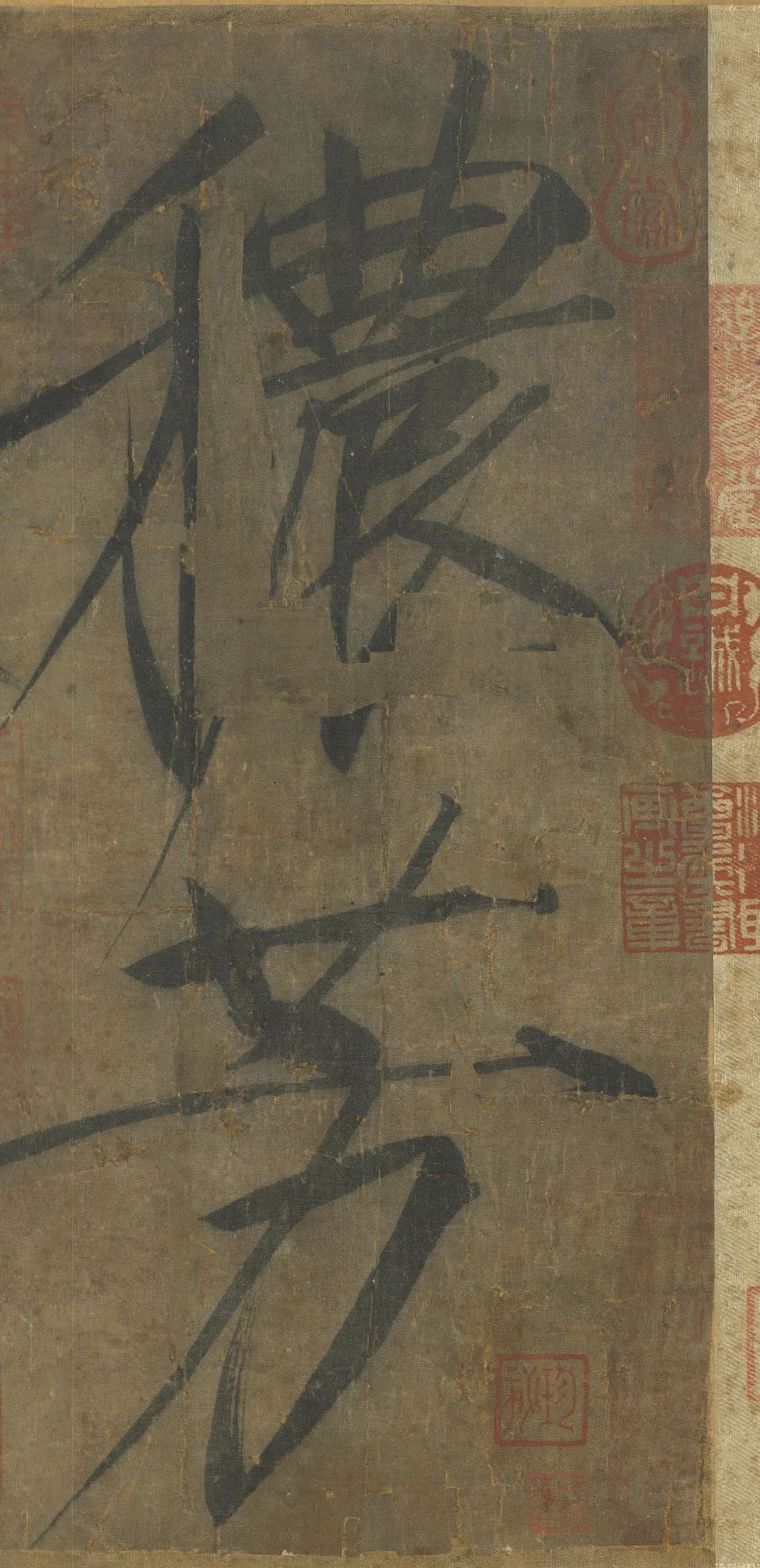

唐人明皇幸蜀圖 軸?(局部) 10.5-11.15(限展)

王世貞在其所著《弇州四部稿》中,畫跋共有數百首,其中近半為山水畫題跋。在《藝苑卮言》中有其關于山水畫史演進相當經典的論述:“山水至大小李一變也,荊、關、董、巨又一變也,李成、范寬又一變也,劉、李、馬、夏又一變也,大癡、黃鶴又一變也。”

唐人明皇幸蜀圖 軸?(局部) 10.5-11.15(限展)

“大小李”指的便是李思訓、李昭道父子。臺北故宮博物院此件《明皇幸蜀圖》傳為唐李昭道所繪,描繪的是唐玄宗因安史之亂入蜀的史實,為了掩蓋皇帝倉皇逃竄的尷尬,畫家從畫面和名字上都加以修飾。雖是歷史題材,但在中國傳統畫中被歸于山水畫范疇之中。

唐人明皇幸蜀圖 軸?(局部) 10.5-11.15(限展)

在《藝苑卮言》中王世貞認為,大小李將軍所畫山水“雖極精工,微傷板細”,相比,王維“始能發景外之趣”,到了關仝、董源、居然、李成、范寬等后輩,才更“以真趣出之”,將其發揚光大。

五代南唐 董源 龍宿郊民圖 軸(局部) 10.5-11.15(限展)

龍宿即天子所居,郊民諧音驕民,合起來即首都居民之意。畫中所繪也許是春天的迎神賽會。世傳董源畫法有兩種:一學王維水墨,一學李思訓青綠設色,此畫屬第二種。創作年代雖較遲于董源,但仍保存了早期山水畫帶有敘事內容的特色。

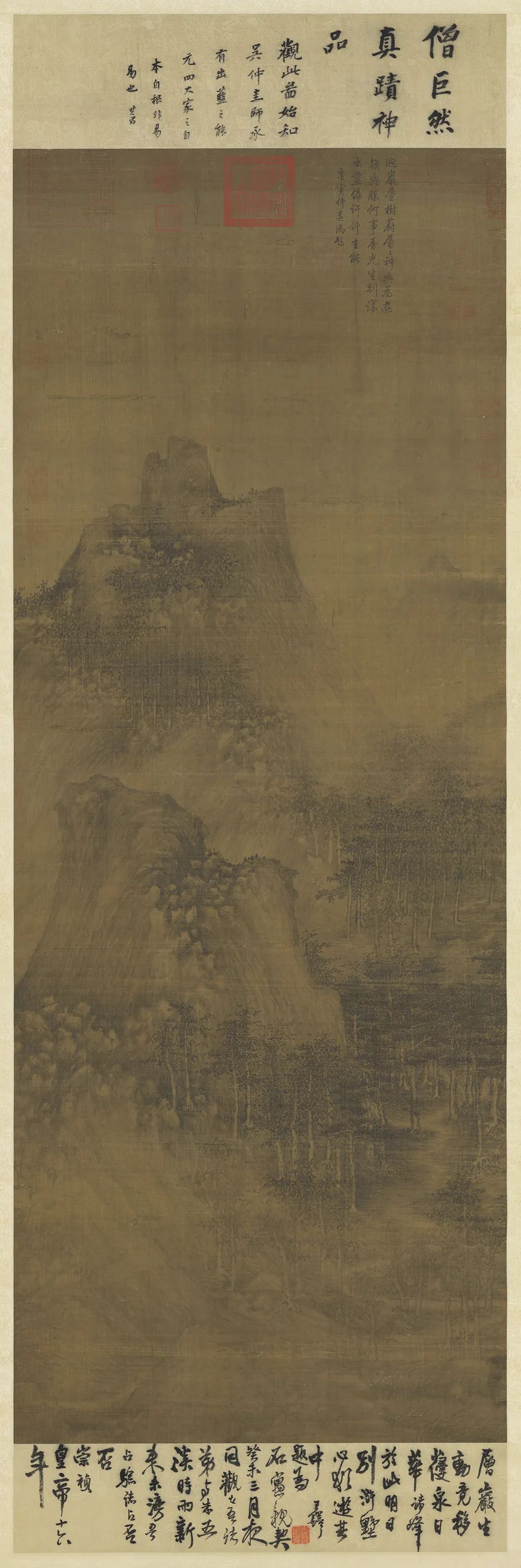

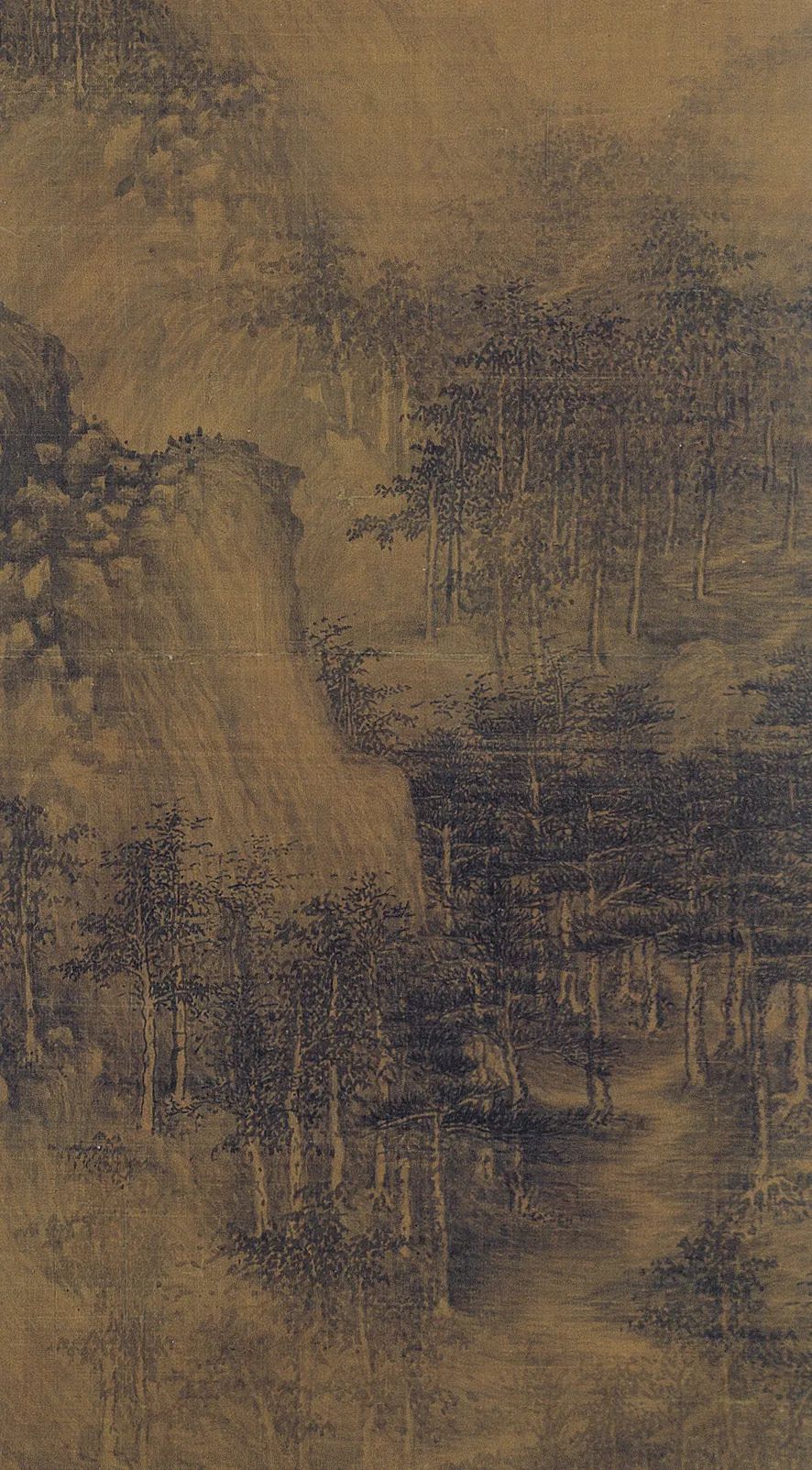

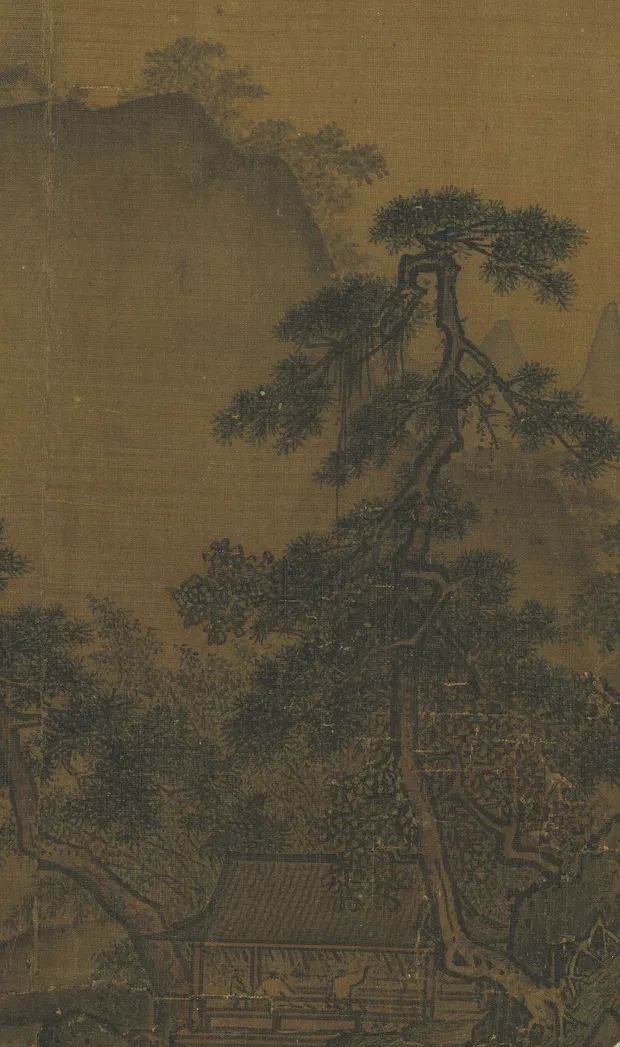

五代南唐 巨然 層巖叢樹圖 軸 10.5-11.15(限展)

五代南唐 巨然 層巖叢樹圖 軸(局部) 10.5-11.15(限展)

巨然師事董源,為世人與其并稱“董巨”。此軸表現江南林木挺勁、煙嵐繚繞的氣象,景物虛實變化巧妙。描繪松軟土石的披麻皴與山頭卵石的礬頭,皆為“董巨畫派”典型特征。明代董其昌在詩塘上方將此圖定為“僧巨然真跡神品”。

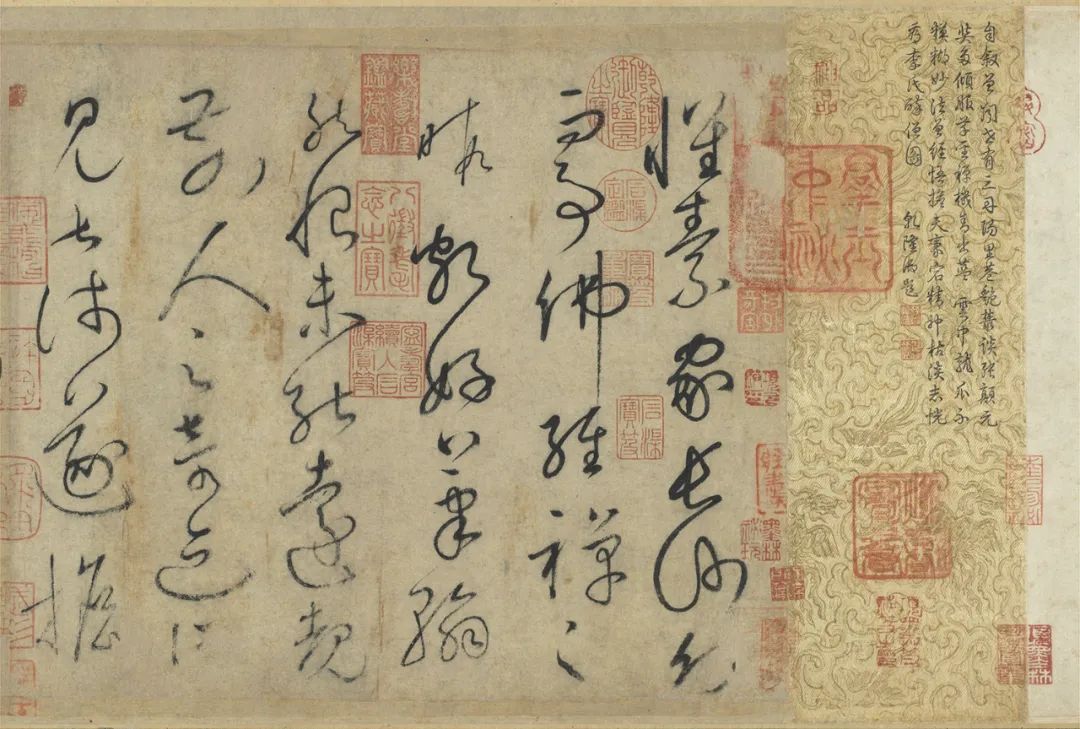

宋 徽宗 詩帖 卷(局部) 2.8-3.21(限展)

宋 徽宗 詩帖 卷(局部) 2.8-3.21(限展)

有關王世貞,歷史上還有一段“因畫致禍”的故事。世人皆知《清明上河圖》為畫史名跡,同時,偽作也極多。晚明宰相嚴嵩巧取豪奪諸多名畫,相傳,王世貞父親王忬曾因送了《清明上河圖》的偽畫惹怒嚴嵩,令王忬問斬,而王世貞因此寫出《金瓶梅》映射嚴嵩父子——《金瓶梅》作者蘭陵笑笑生究竟是誰,至今仍是個謎,而歷代研究者大多認為,王世貞或就是作者。

此次展覽中懷素的《自敘帖》,以及此件宋徽宗《詩帖》,都曾為嚴嵩所藏。

宋 徽宗 詩帖 卷(局部) 2.8-3.21(限展)

宋 徽宗 詩帖 卷(局部) 2.8-3.21(限展)

本幅《詩帖》為傳世所見徽宗書法字跡中最大者,字大近5寸,行筆于瘦金體中屬剛勁一格。

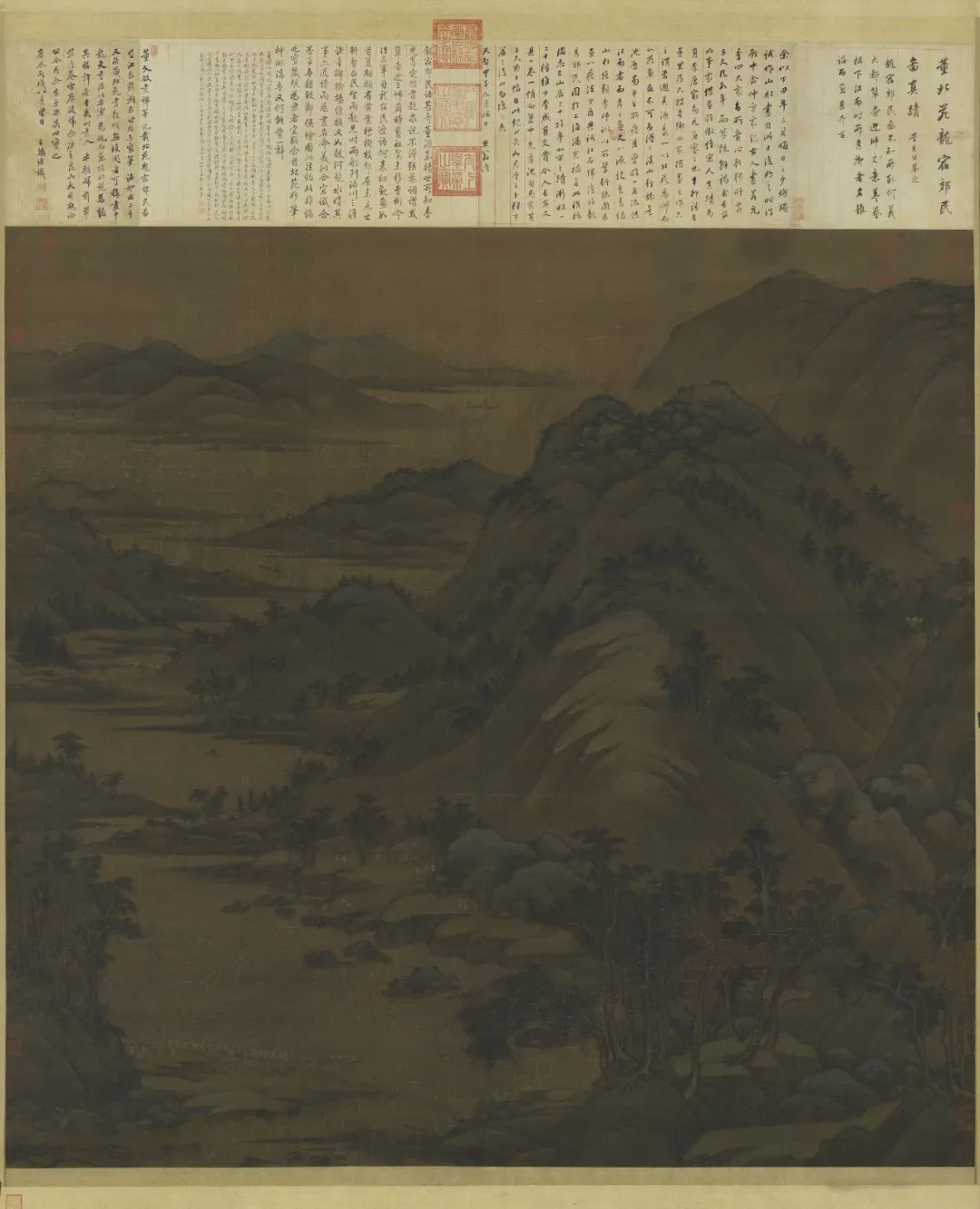

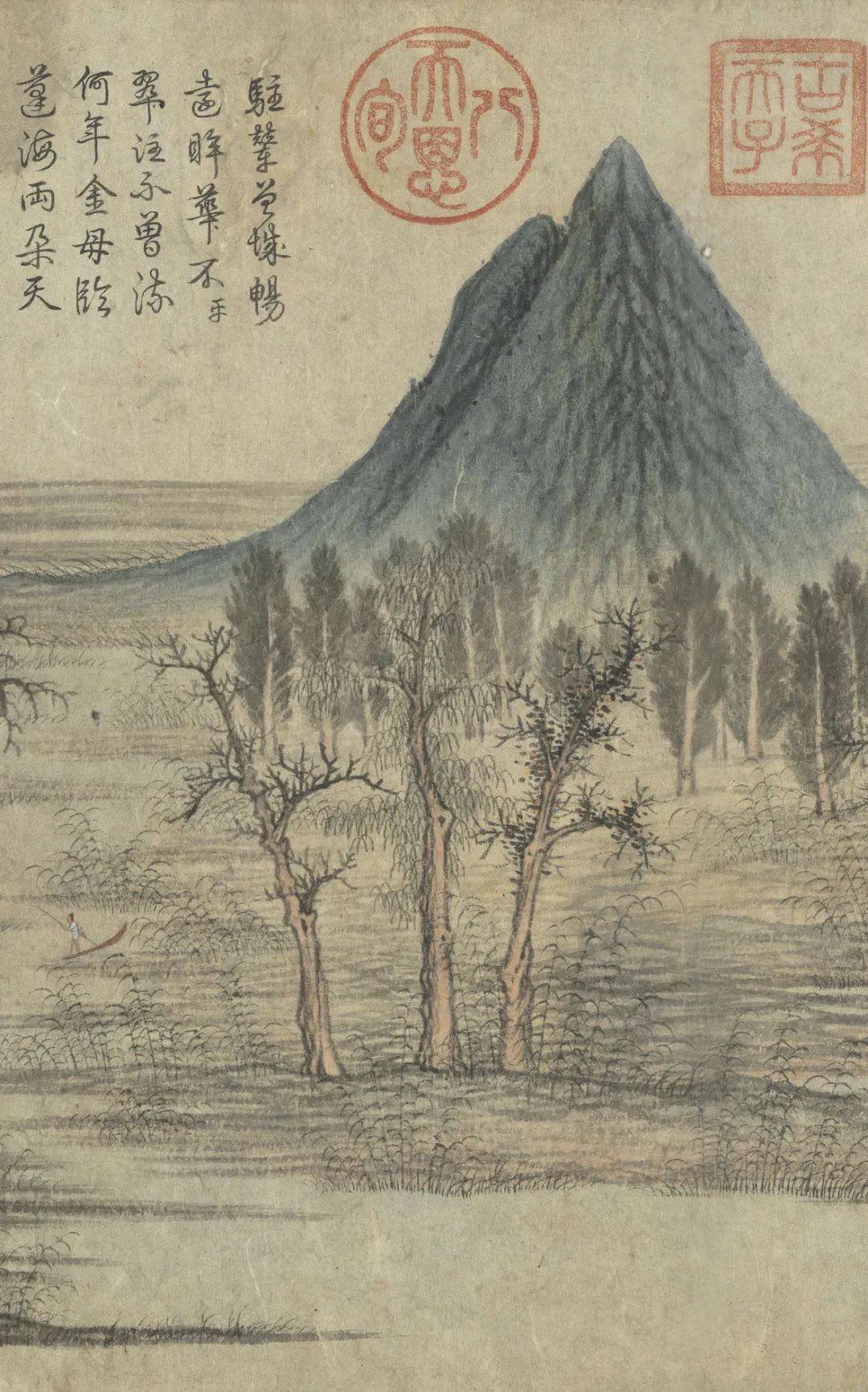

元 趙孟頫 鵲華秋色 卷 10.5-11.15(限展)

元 趙孟頫 鵲華秋色 卷(局部) 10.5-11.15(限展)

元 趙孟頫 鵲華秋色 卷(局部) 10.5-11.15(限展)

元 趙孟頫 鵲華秋色 卷(局部) 10.5-11.15(限展)

王世貞極為推崇的還有趙孟頫,在諸多元代書畫家中,其對趙孟頫最為推崇。他收藏、過目有不少趙孟頫繪畫,也留下大量評價,將其譽為“元四大家之首”,并贊嘆“文人畫起自東坡(蘇軾),至松雪(趙孟)敞開大門。”

此件趙孟頫《鵲華秋色圖》被認為是王氏家族所藏趙孟頫作品之一,晚明王砢玉《珊瑚網》中著錄指出,此作為王世貞其弟王世懋所藏。不過,在現存《鵲華秋色圖》上,并不見王氏兄弟題跋及鈐印。

本幅是趙孟頫1295年為周密(1232-1298)描繪山東歷城地區的風光,撫慰周氏對故鄉的想像。劃分三段,首段華不注山,末段鵲山,兩山都在后方,中段大片水澤在前,三段相連成一片開闊平遠的視野。其間點綴茅舍、漁人,營造出恬淡平靜的氣氛。通卷以單純、內斂的中鋒筆法,畫出造形簡樸的林木、坡岸、山石、人物,體現趙氏學習董源(約10世紀)風格,去巧媚而歸古拙,借古開今的藝術思想。

除限展書畫,此次展出的國寶級文物還包括五代梁關仝《秋山晚翠》、宋范寬《臨流獨坐圖》、宋黃庭堅《花氣薰人帖》、宋夏圭《觀瀑圖》、北宋汝窯《青瓷水仙盆》、元趙孟頫《重江疊嶂》、元王蒙《具區林屋》、元張雨《題倪瓚像》、明杜堇《玩古圖》、明王世貞《嘉靖以來首輔傳》(清乾隆間寫文淵閣四庫全書本)等。

五代梁 關仝 秋山晚翠 軸 12.28(三)-3.21(二)

宋 范寬 臨流獨坐圖 軸 12.28(三)-3.21(二)

元 王蒙 具區林屋 10.5(三)-12.25(日)

宋 夏圭 觀瀑圖 12.28(三)-3.21(二)

宋 夏圭 觀瀑圖(局部) 12.28(三)-3.21(二)

北宋 汝窯 青瓷水仙盆 全期展示

明 杜堇 玩古圖 軸 10.5(三)-12.25(日)

明 杜堇 玩古圖 軸(局部) 10.5(三)-12.25(日)

此次展覽還呈現了多件明代的玉器、瓷器、文房、銀器與漆器等工藝美術精品,如朱碧山款“張騫乘槎”銀槎、雕犀角荷葉式杯等。

元至明 朱碧山款“張騫乘槎”銀槎

此件銀槎是以漢代張騫(?- 公元114)乘槎尋訪河源,至天河遇見牛郎、織女,并帶回支機石的故事為主題。器作天然中空枯蝕樹干為槎(即木筏), 主人翁張騫坐于槎內。整體造型簡約內斂,線條流暢洗練,人物情態生動。又據器底“碧山子”及“至正乙酉年造”(1345)篆銘可知,此器或為元代嘉興地區著名的銀工“朱碧山”所作。多見于明末著錄,如明王世貞(1526-1590)《觚不觚錄》記載朱氏以冶銀出名,其作品與當時不同工種的名匠皆“比常價再倍”。足見市場上對名家作品之追求。

雕犀角荷葉式杯

明代實施海禁,廣州口岸成為各國土特產的集散地,而犀牛角產自東南亞,從產地進口至廣州,被用作珍貴藥材與極好的雕刻材質。明代后期,經濟繁榮,盛行各種文房珍玩,犀角雕刻融匯各種技藝與風格,成為珍貴的收藏文玩,同時符合當時的奢華品味。此件雕荷葉為杯,旁有盛開后的荷花,與之共生的菱角交錯其間,又有河螺寄生于上,以流暢刀工,并極寫實的手法刻畫荷塘一隅,顯得生氣勃勃。并有“一品承天,露下秋荷,圣恩。顧達銘”淺浮雕行書款。

據悉,此次展覽將持續至2023年3月21日。

(本文整理自臺北故宮博物院官網、王世貞相關史料及“展玩”等。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司