- +1

李澤厚:把哲學(xué)歸還給生活,歸還給常人

去年年末,九十一歲的哲學(xué)家李澤厚離開(kāi)了我們。他為我們留下的,不僅是一部《美的歷程》,更有大量的哲學(xué)著作和哲學(xué)思考。

上個(gè)世紀(jì)八十年代,李澤厚曾在“美學(xué)熱”中名聲大振,被一代青年人尊為精神導(dǎo)師,而后,他遠(yuǎn)走美國(guó),潛心學(xué)術(shù),低調(diào)地走完了自己的后半生。

晚年的李澤厚常常采用通俗答問(wèn)的形式來(lái)展開(kāi)自己的哲學(xué)論述,對(duì)此,李澤厚有著自己的一番解釋:“哲學(xué)本是從對(duì)話、答問(wèn)開(kāi)始的,老祖宗孔、孟和西方的柏拉圖不都如此嗎?“

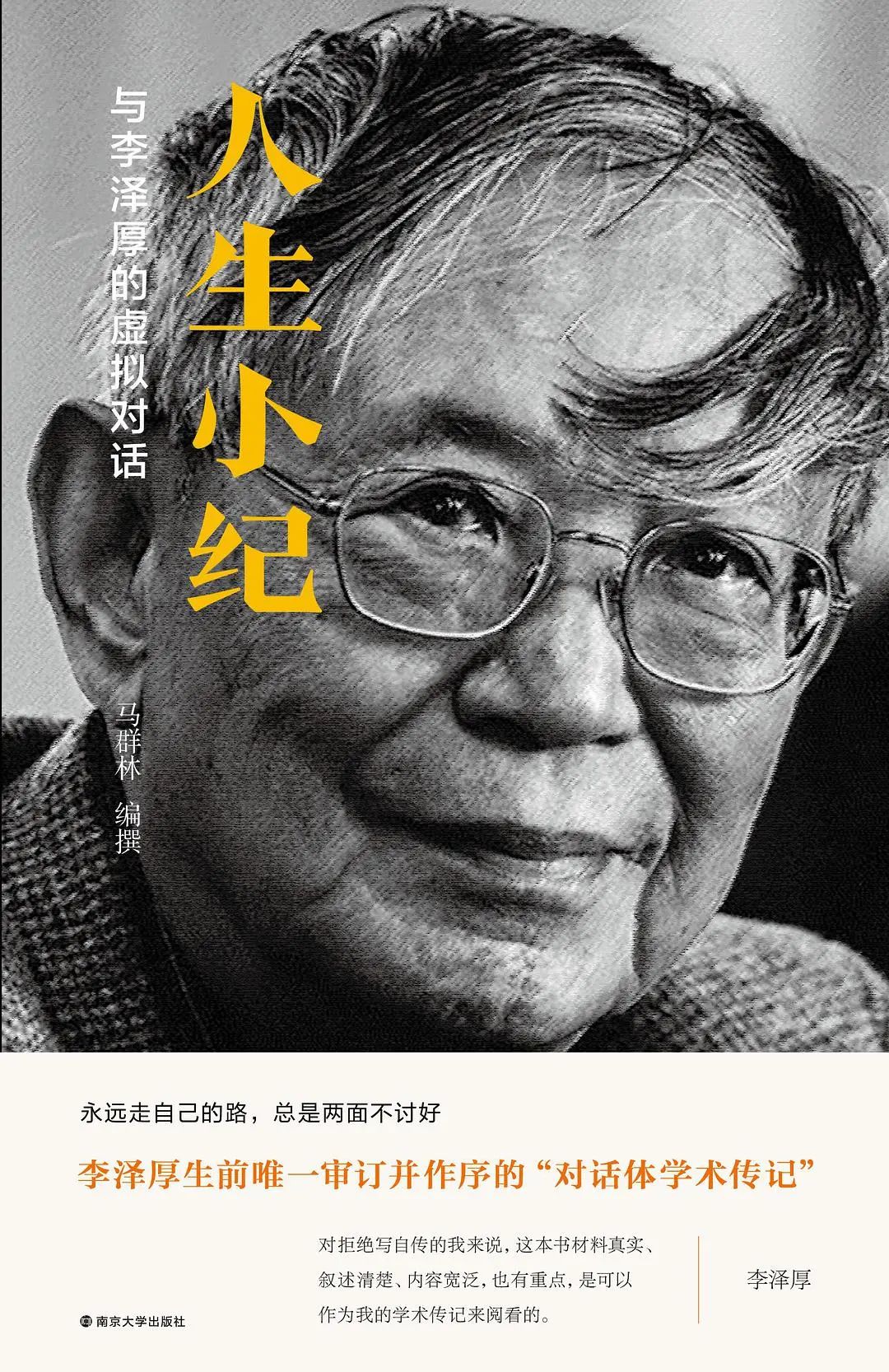

作為李澤厚晚年的友人,本文作者馬群林將這一”精神“貫徹到了他的新書《人生小紀(jì)》當(dāng)中。下文,馬群林虛構(gòu)了一段自己與李澤厚的對(duì)話,文中兩人圍繞著”什么是哲學(xué)“的問(wèn)題展開(kāi)了豐富的討論。

值得注意的是,本文形式雖“虛擬”,內(nèi)容其實(shí)是很“實(shí)在”:文中李澤厚的觀點(diǎn),都可以見(jiàn)諸李澤厚的各類論著、文章、書信等,并有經(jīng)過(guò)李澤厚本人的修改和增刪。

下文選摘自《人生小紀(jì):與李澤厚的虛擬對(duì)話》,經(jīng)出版社授權(quán)推送。

什么是哲學(xué)?

科學(xué)+詩(shī)

馬:有的人為名利活,有的人為兒女活,有的人為國(guó)家民族活,您為什么而活?

李:我的意愿是為人類活,所以我的書叫《人類學(xué)歷史本體論》。我是一位國(guó)際主義者,不是民族主義者,我欣賞馬克思的話,為人類而工作。我提出的情本體或者說(shuō)人類學(xué)歷史本體論,是一種世界的視角、人類的視角,不是一種民族的視角,也不只是中國(guó)視角,但又是以中國(guó)的傳統(tǒng)為基礎(chǔ)來(lái)看世界。所以我說(shuō)我是“人類視角,中國(guó)眼光”。

馬:您曾講過(guò),哲學(xué)是“科學(xué)加詩(shī)”。

李:我不認(rèn)為哲學(xué)只是分析語(yǔ)言的學(xué)科,也不認(rèn)為哲學(xué)只是科學(xué)方法論,不管這種方法論的范圍如何廣大,哲學(xué)始終是科學(xué)加詩(shī)。這個(gè)“加”當(dāng)然不是兩種事物的拼湊,而是指具有這兩個(gè)方面的內(nèi)容、因素或成分。它有科學(xué)的方面和內(nèi)容,即有對(duì)現(xiàn)實(shí)(自然、社會(huì))的根本傾向作概括領(lǐng)悟的方面,但并非某種科學(xué)的經(jīng)驗(yàn)論證;同時(shí)它也有特定時(shí)代、社會(huì)的人們的意向、欲求、情致表現(xiàn)的方面,其中總包含有某種朦朧的、暫時(shí)不能為科學(xué)所把握所規(guī)定的東西,這些東西又總與人的本質(zhì)、人生的價(jià)值和意義、人的命運(yùn)和詩(shī)情糾纏在一起。每個(gè)不同的時(shí)代和社會(huì),都會(huì)賦予這些永恒課題以具體的新內(nèi)容。所以,真、善、美這些古老課題及其哲學(xué)探討,既不斷變化又萬(wàn)古常新,每一個(gè)時(shí)代、每一種學(xué)派都將對(duì)這些涉及人類價(jià)值的基本課題和語(yǔ)詞做出自己的回答和應(yīng)用。正因?yàn)檫@些回答和應(yīng)用涉及的經(jīng)常是整個(gè)人生和世界,它就影響、支配、決定了對(duì)其他許多問(wèn)題的回答和探討。

1979年李澤厚在北京和平里9區(qū)13號(hào)門一層家中

馬:當(dāng)今社會(huì),哲學(xué)還有什么功能?

李:哲學(xué)的功能不在感染(詩(shī)),不在教導(dǎo)(科學(xué)),只在啟悟。所以,哲學(xué)是智慧,這智慧不是知性認(rèn)識(shí),也不是情感陶冶,而是訴于情理結(jié)構(gòu)整體的某種追求、探詢和了悟,也即提供某種對(duì)世界和人生的意見(jiàn)、看法、視角、眼界、思路,從而可能給人提供某種生活和心靈的境界。

馬:海德格爾提出“哲學(xué)的終結(jié)”,您怎么看?

李:海德格爾講的是以希臘哲學(xué)為標(biāo)本的、我稱之為“狹義的”形而上學(xué)的終結(jié),是從古希臘以來(lái)的哲學(xué)的本體論,或者叫存在論,那是用思辨的方式探索Being(存在)的純理性追求的某種“終結(jié)”。他認(rèn)為從柏拉圖到尼采,統(tǒng)統(tǒng)都是形而上學(xué),都應(yīng)該拋掉。所以他說(shuō)哲學(xué)終結(jié),思想開(kāi)始。他說(shuō)自己不是哲學(xué)家,而是思想者。他認(rèn)為舊的形而上學(xué)沒(méi)有了。像胡塞爾、海德格爾都認(rèn)為希臘哲學(xué)才算哲學(xué),這都指向超驗(yàn)的純粹思辨。

馬:2001年西方解構(gòu)主義大師德里達(dá)訪問(wèn)中國(guó)時(shí),講過(guò)“中國(guó)沒(méi)有哲學(xué)”,這令許多中國(guó)學(xué)人大為不滿。

李:哈,其實(shí),他是在推崇中國(guó)。德里達(dá)指的是“狹義的形而上學(xué)”,所以認(rèn)為“中國(guó)沒(méi)有哲學(xué)”。中國(guó)傳統(tǒng)確實(shí)沒(méi)有本質(zhì)主義,沒(méi)有二元分割,沒(méi)有本體論(存在論),沒(méi)有為后現(xiàn)代所反對(duì)的種種“狹義的形而上學(xué)”的特征。但中國(guó)一直有“廣義的形而上學(xué)”,西方經(jīng)常把它放在那種純粹思辨的語(yǔ)言中處理。但語(yǔ)言、詞語(yǔ)的普遍性意義究竟何在?翻譯的可能性何來(lái)?也成了哲學(xué)問(wèn)題。中國(guó)缺少遵循嚴(yán)格邏輯的抽象思辨,柏拉圖學(xué)院高掛“不懂幾何學(xué)者不得入內(nèi)”,中國(guó)便無(wú)此傳統(tǒng)。這當(dāng)然是很大的缺點(diǎn)。但也有優(yōu)點(diǎn)。現(xiàn)在西方的所謂“后哲學(xué)”,我認(rèn)為就是想從思辨的狹義的形而上學(xué)轉(zhuǎn)變到那種以生活為基礎(chǔ)的哲學(xué)。中國(guó)有沒(méi)有哲學(xué)呢?有,就是那種“后哲學(xué)”。生活大于語(yǔ)言,也大于幾何學(xué),語(yǔ)言的普遍性意義和翻譯的可能性來(lái)自人類衣食住行的普遍性。所以我說(shuō)中國(guó)哲學(xué)和后現(xiàn)代哲學(xué)在這里恰恰是可以接頭的。

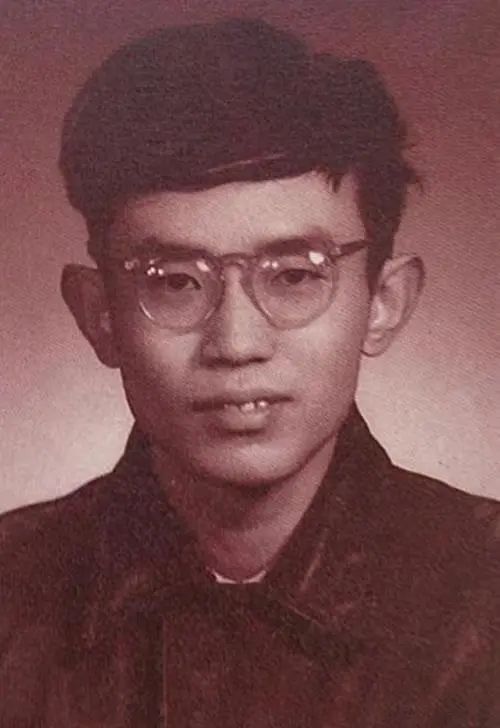

27歲的李澤厚(1957年秋)

思索命運(yùn)

馬:那么,在您眼里,哲學(xué)應(yīng)是什么?

李:哲學(xué)思索命運(yùn)。

馬:“命運(yùn)”?似乎沒(méi)人這樣講過(guò)。

李:哲學(xué)到底研究什么?簡(jiǎn)單一句話說(shuō),我認(rèn)為就是研究“命運(yùn)”——人類的命運(yùn)和個(gè)人的命運(yùn)。人性、情感、偶然,是我所企望的哲學(xué)的命運(yùn)主題。記得是1978年,于光遠(yuǎn)召集一個(gè)小型會(huì)議,會(huì)上談到什么是哲學(xué)、哲學(xué)研究什么,問(wèn)了許多人,各人有各人的說(shuō)法,都大同小異。問(wèn)到我的時(shí)候,我說(shuō):“哲學(xué)研究命運(yùn)。”他頓了一下,我也沒(méi)有繼續(xù)講,別人大概也聽(tīng)愣了。(笑)

馬:最重要的哲學(xué)問(wèn)題是什么?

李:人類命運(yùn)問(wèn)題。我有世界主義傾向,不僅關(guān)注中國(guó)人的命運(yùn),也關(guān)注人類的命運(yùn)。當(dāng)然,中國(guó)人多,解決了中國(guó)問(wèn)題,對(duì)人類有重大意義。

馬:最重要的哲學(xué)概念是什么?

李:還是命運(yùn)。它能成為今天的哲學(xué)“概念”嗎?恐怕不可能。但我仍然認(rèn)為,命運(yùn),也就是人(人類和個(gè)體)的“立命”問(wèn)題,應(yīng)是哲學(xué)的核心。

例如,今天人類面臨著一個(gè)可以毀滅自己整個(gè)族類的時(shí)代。這就關(guān)切到人類的命運(yùn)。過(guò)去,無(wú)論冷兵器時(shí)代、熱兵器時(shí)代,都沒(méi)有過(guò),這是現(xiàn)代高科技迅猛發(fā)展的結(jié)果。為什么西方反科技的聲音那么強(qiáng),包括海德格爾要那么大聲疾呼反對(duì)科技?就因?yàn)楝F(xiàn)代科技的確威脅著人類自身的生存。對(duì)核戰(zhàn)爭(zhēng)的擔(dān)心就是一個(gè)例子。這個(gè)問(wèn)題,哲學(xué)應(yīng)該予以考慮,這也是一種“究天人之際”。

馬:您講“命運(yùn)”的主題是“人性、情感、偶然”,它們確實(shí)很重要,特別是在現(xiàn)代。

李:非常重要。比如,到底什么是人性,或人性是什么,這是古今中外談?wù)摿藥浊甓两癫o(wú)定論的大問(wèn)題。我的哲學(xué)主題是以“人類如何可能”來(lái)回答“人性”(包括心靈)是什么,這也就是“雙本體”(工具本體和心理本體)的塑建問(wèn)題。幾十年講來(lái)講去無(wú)非是這一主題的展開(kāi),這倒似乎是前人在哲學(xué)上沒(méi)有做過(guò)的,而且還有現(xiàn)實(shí)意義,因?yàn)殡S“告別革命”之后的便是“建設(shè)中國(guó)”。如此巨大的時(shí)空實(shí)體,如何建設(shè)?對(duì)世界、對(duì)人類將有何影響?茲事體大,談何容易。前景茫茫,命運(yùn)難卜;路途漫長(zhǎng),任重道遠(yuǎn)。

1981年在北京和平里家中

再如,偶然問(wèn)題。后現(xiàn)代哲學(xué)把它講得很充分,我就不展開(kāi)了,只簡(jiǎn)單說(shuō)幾句。《批判哲學(xué)的批判》和幾個(gè)主體性提綱,就是強(qiáng)調(diào)偶然以對(duì)抗當(dāng)時(shí)盛贊的必然性、決定性。在自然領(lǐng)域,有人胡說(shuō)量子也有“自由意志”,其實(shí)說(shuō)的就是這個(gè)“偶然”,量子力學(xué)不是機(jī)械力學(xué)和傳統(tǒng)決定論所能解釋的。但偶然又不是毫無(wú)因果、毫無(wú)秩序可尋。量子力學(xué)也有概率性的規(guī)則在。審美和藝術(shù)是自由性、偶然性最大的領(lǐng)域,我曾以DNA來(lái)比擬其多樣、復(fù)雜和變異,但也仍然有秩序可尋。我在《認(rèn)識(shí)論答問(wèn)》(2008、2010)中又強(qiáng)調(diào)了秩序和秩序感的重要。我說(shuō)“天地有生之德”的“生生不已”正是靠秩序而維持,“日月行焉”“萬(wàn)物生焉”“天地有大美而不言,四時(shí)有明法而不議”,這“行”這“生”這“法”這“美”便是秩序,卻又充滿著千變?nèi)f化的偶然,所以才有“以美儲(chǔ)善”“以美啟真”。“情本體”哲學(xué)指向的是這個(gè)神秘的宇宙存在及其秩序和偶然性。所以認(rèn)識(shí)論不只是邏輯學(xué),也不只是心理學(xué)。

歷史更充滿偶然。從人類看,所謂“必然”也只是從千百年歷史長(zhǎng)河看的某種趨勢(shì)和走向,如工具的改進(jìn)、經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)、生活的改善,但對(duì)一個(gè)人、一代人甚或幾代人來(lái)說(shuō),卻沒(méi)有這種必然;相反,無(wú)不充滿著偶然。人類的命運(yùn)由人自己去決定、去選擇、去成就。每個(gè)人都在參與創(chuàng)造總體的歷史,影響總體的歷史。從個(gè)體看更是如此。個(gè)體的命運(yùn)愈益由自己而不是外在的權(quán)威、環(huán)境、條件、力量、意識(shí)所決定,從而偶然性愈益突出。在時(shí)間上,人將愈益占有更多的純粹由自己支配的自由時(shí)間,不再終日停留和消耗在某種服務(wù)社會(huì)的機(jī)器里,這便可以愈益自由地選擇、把握、支配、決定自己的行動(dòng)和生活。在空間上,作為世界人,活動(dòng)的空間急劇擴(kuò)大,人際接觸和交流愈益頻繁多樣,生活狀態(tài)愈益多元豐富,不可控制、不可預(yù)計(jì)的成分也愈益加多,這也使偶然性急劇增大和變得非常重要。從而,人對(duì)自己的現(xiàn)實(shí)和未來(lái)的焦慮、關(guān)心、無(wú)把握感也愈益增大,也即命運(yùn)感加重。求簽卜卦的人會(huì)更多,人也會(huì)愈益深刻地感到自己被偶然地扔擲在這個(gè)世界中,孤獨(dú)、荒謬、無(wú)可依靠、無(wú)所歸宿,于是只有自己去尋找、去確定、去構(gòu)建自己的命運(yùn)。人生即在此偶然性的旅途中,自己去制造戲劇高潮。

49歲的李澤厚(1979年于北京十渡)

可以是提綱,不必是巨著

馬:從早年的《論美感、美和藝術(shù)》到后來(lái)的《批判》,可以看出您傾向于建立一個(gè)體系,但至今都沒(méi)有撰寫一部涵蓋您思想各個(gè)方面的體系性的論著。

李:這要看你所謂的“體系”是什么意思。早年受黑格爾和其他一些哲學(xué)的影響,我對(duì)建立體系有興趣。后來(lái)我反對(duì)故意構(gòu)造體系。我不以為非要去構(gòu)建一個(gè)無(wú)所不包的形而上學(xué)新理論,那個(gè)時(shí)代早已過(guò)去。體系總是試圖給人一套規(guī)范式的東西,這套東西經(jīng)常管制著人家,成為所謂知識(shí)-權(quán)力結(jié)構(gòu)。

從內(nèi)容講,用過(guò)于清晰的推論語(yǔ)言和知性思辨的體系著作便無(wú)法真正把握哲學(xué)的精神,正如用理性來(lái)論證上帝的存在(已為康德所駁難)、用理論來(lái)解說(shuō)詩(shī)一樣,既不可能,也沒(méi)意義。它們只成為解構(gòu)的對(duì)象。從形式說(shuō),我不大喜歡德國(guó)那種沉重做法,寫了三大卷,還只是“導(dǎo)論”。我更欣賞《老子》五千言和那些禪宗公案,《論語(yǔ)》篇幅也遠(yuǎn)小于《圣經(jīng)》,但它們的意味、價(jià)值、作用并不低,反而可以玩味無(wú)窮。你能說(shuō)它們沒(méi)有“體系”嗎?沒(méi)有巨著就不是哲學(xué)嗎?所以,從這兩方面講,我都認(rèn)為哲學(xué)可以是提綱,不必是巨著。

馬:但您的《人類學(xué)歷史本體論》盡管由不同論著重新組裝而成,卻融會(huì)貫通,自成一體,難道不是一部系統(tǒng)性的哲學(xué)著作嗎?有學(xué)者還將您的哲學(xué)分為“純粹哲學(xué)”“歷史哲學(xué)”“倫理哲學(xué)”“政治哲學(xué)”“文化哲學(xué)”“美學(xué)哲學(xué)”六大塊。

李:這本提綱性的書只是我的視角。當(dāng)然,你硬要說(shuō)它是所謂“體系”,也無(wú)不可。

馬:一個(gè)有趣的現(xiàn)象是,您晚年的哲學(xué)論述大多采用通俗答問(wèn)體。

李:是也。這可能讓許多學(xué)人頗不以為然。哲學(xué)本是從對(duì)話、答問(wèn)開(kāi)始的,老祖宗孔、孟和西方的柏拉圖不都如此嗎?《朱子語(yǔ)類》不就比《朱文公文集》更重要,影響也大得多嗎?“通俗化”不是膚淺,它要求把哲學(xué)歸還給生活,歸還給常人。通俗答問(wèn)體有好處,彼此交流思想,生動(dòng)活潑,鮮明直接,卻無(wú)妨深刻尖銳,不會(huì)成為高頭講章,不為繁文縟節(jié)所掩蓋,也不會(huì)使人昏昏欲睡。真正重要的東西,常常幾句話就可以講清楚,不必那么煩瑣。這跟學(xué)術(shù)界現(xiàn)在的學(xué)術(shù)規(guī)范可能很不符合,我就不管它了。

“思想者”李澤厚(約本世紀(jì)初)

費(fèi)正清在晚年著作《偉大的中國(guó)革命(1800-1985)》中說(shuō),他不是寫博士論文,羅列參考書目,說(shuō)這不適宜專家,也無(wú)益于一般讀者,說(shuō)越寬廣的著作越少精確性等等。我經(jīng)常引費(fèi)正清的這句話。我現(xiàn)在也不是做博士論文,所以我就不要引用那么多的文獻(xiàn)、書籍作注了,也不用守那么多的學(xué)術(shù)規(guī)范了。這句話給了我很好的借口。(當(dāng)然,年輕人還是要嚴(yán)格一點(diǎn))文章主要是要真正有自己的東西,要么你有新材料,要么你有新見(jiàn)解,學(xué)術(shù)規(guī)范是第二位的。我不是寫《批判哲學(xué)的批判》的時(shí)候了,我已年老力衰,旁征博引寫嚴(yán)格的學(xué)術(shù)文章是做不動(dòng)了,只能做這種聊天式的對(duì)話。

馬:您追求的哲學(xué)風(fēng)貌是什么?

李:我寧愿自己更“過(guò)時(shí)”、更“古典”一點(diǎn),希望能學(xué)當(dāng)年英美哲學(xué)的清晰明暢而無(wú)其繁細(xì)瑣碎,能學(xué)德國(guó)哲學(xué)的深度力量而無(wú)其晦澀艱難,我以為這才是中國(guó)風(fēng)格、中國(guó)氣派的承揚(yáng),很難做到,心向往之。

馬:美學(xué)家、哲學(xué)家、思想家,您最看重哪個(gè)“家”?

李:“思想者”(thinker)。我同意海德格爾的觀點(diǎn)。海氏說(shuō)哲學(xué)已經(jīng)專業(yè)化了,他愿意做思想者。美學(xué)家是不成立的,我最討厭別人叫我美學(xué)家。

王、陳、錢三大家

馬:我看過(guò)一篇文章,有人問(wèn)沈從文先生:“李澤厚的《美的歷程》在青年學(xué)生中影響極大,您看過(guò)沒(méi)有?”沈答:“看過(guò),涉及文物方面,他看到的東西太少。如果他有興趣,我倒可以帶他去看許多實(shí)物。”

李:這涉及如何在文章中運(yùn)用材料的問(wèn)題。我講有兩種方法:一種是“孤本秘籍法”,這個(gè)好理解;還有一種是“點(diǎn)石成金法”,就是對(duì)普通材料、大路貨,也不多,但能講出另外的東西來(lái)。有人說(shuō)《歷程》引的材料都是大路貨,我當(dāng)時(shí)是自覺(jué)這樣做的,我就是要引用大家非常熟悉的詩(shī)詞、圖片、材料,不去引那些大家不熟悉的,就是要在常見(jiàn)的熟識(shí)的材料中,講出一些新道道,這會(huì)讓人覺(jué)得更親切,有種“點(diǎn)石成金”的效果。

馬:能夠做到“點(diǎn)石成金”,在大家習(xí)焉不察的地方,發(fā)現(xiàn)并講出新東西,那才證明眼光勝人一籌。陳寅恪先生就是這樣。

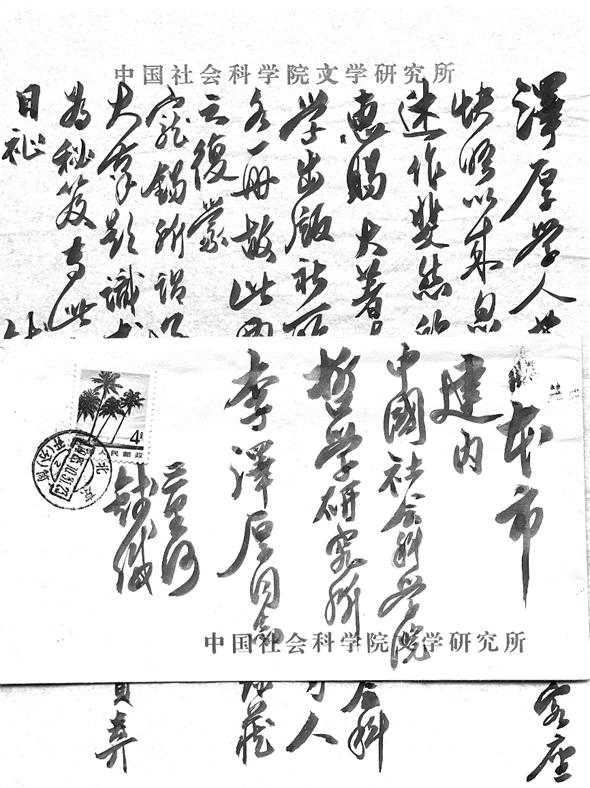

錢鍾書致函李澤厚(1985年10月31日)

李:陳寅恪治史,所用材料也是不多的。他材料看得極多極熟,但用的時(shí)候,只把關(guān)鍵的幾條一擺,就定案。他主要是有insight,有見(jiàn)識(shí)和史識(shí)。他的書常常并不厚,如《唐代政治史述論稿》《隋唐制度淵源略論稿》。你看看里面的材料和觀點(diǎn),眼光非常銳利,洞察力極強(qiáng),抓住史實(shí),寥寥數(shù)語(yǔ),就把問(wèn)題說(shuō)清楚了。此外,他似乎隨意講的幾句話,也并未論證,卻極有見(jiàn)識(shí),極有分量,抵得上一篇文章或一本書。例如他說(shuō)到秦朝那一套是從孔夫子那里來(lái)的,我經(jīng)常引他這句話,其實(shí)他這句話只是提到一下而已,并未論證,但極有分量,與傳統(tǒng)說(shuō)法根本不同。又如陳講儒家的長(zhǎng)處在倫常制度,而不在學(xué)說(shuō)思想等等,也沒(méi)去論證,但這片言只語(yǔ)的洞見(jiàn)我以為抵得上好些書。比起郭沫若、侯外廬硬套公式,更接近唯物史觀。

陳的《柳如是別傳》被捧得極高,但說(shuō)實(shí)話,價(jià)值不大。《柳如是別傳》有反抗現(xiàn)政權(quán)的思想,但那本書并不成功。陳的史識(shí)極高,有如王國(guó)維。王國(guó)維一篇《殷卜辭中所見(jiàn)先公先王考》,抵得上多少本書啊,太了不起了!七十年代末我寫過(guò)一篇談梁?jiǎn)⒊c王國(guó)維的文章,我就講,王國(guó)維在中國(guó)歷史的某些問(wèn)題上取得了創(chuàng)造性的重要成果,大不同于乾嘉考據(jù),也不同于章太炎,他有一種新眼光和新看法。章太炎不相信甲骨文,太遲鈍了。但當(dāng)時(shí)王國(guó)維是被排斥的。

王國(guó)維、陳寅恪、錢鍾書,是今天人們羨稱的三大家,我以為,論讀書多、資料多,恐王不如陳,陳不如錢;但論學(xué)術(shù)業(yè)績(jī),恐恰好相反。

馬:說(shuō)到這“三大家”,對(duì)王、陳二位您評(píng)價(jià)都很高,特別是王國(guó)維,但對(duì)錢鍾書先生卻似乎評(píng)價(jià)不是那么高。不過(guò)我發(fā)現(xiàn)也有不少學(xué)人持與您大體相同的看法,如有學(xué)者說(shuō),錢鍾書的學(xué)問(wèn)是“一地散錢——都有價(jià)值,但面值都不大”。

李:錢鍾書先生是大學(xué)問(wèn)家,甚至可以說(shuō)“前無(wú)古人,后無(wú)來(lái)者”。但也無(wú)須來(lái)者了。對(duì)他,我一直很敬重。他的那些所謂“散錢”,許多還是價(jià)值很大,不可低估,有許多潛藏的思想大可發(fā)掘,可惜他引書無(wú)數(shù),強(qiáng)異為同,尋章覓句,多為附會(huì),反而淹沒(méi)主題,徒增炫學(xué)之感。他在可開(kāi)掘思想的關(guān)鍵處,卻未能深“錐”下去。

1987年2月于新加坡

馬:錢鍾書先生被譽(yù)為“文化昆侖”,還出現(xiàn)了以他為研究對(duì)象的“錢學(xué)”。

李:特別是后來(lái),人們把錢鍾書抬到九天之上,句句真理,學(xué)術(shù)神明,這我就頗不以為然了。我只是對(duì)那種狂捧看不慣,錢本人也并不喜歡。嚴(yán)復(fù)說(shuō)過(guò),中學(xué)以博雅為主,西學(xué)以創(chuàng)新為高。大家對(duì)錢鍾書的喜歡,出發(fā)點(diǎn)可能是博雅,而不是他提出了多少重大的創(chuàng)見(jiàn)。當(dāng)然他還是有好些看法的,但似乎并不非常突出。他讀了那么多的書,卻沒(méi)有擦出一些燦爛的明珠來(lái),永照千古,只得了許多零碎成果,豈不可嘆又可惜。所以我說(shuō)他“買櫝還珠”。我問(wèn)過(guò)一個(gè)捧他如神明的人,錢鍾書在文學(xué)史上,或者在中國(guó)歷史學(xué)上,或者在中國(guó)哲學(xué)上,或哲學(xué)一般上,到底作了什么貢獻(xiàn)?提出來(lái)一些什么重要觀點(diǎn)?發(fā)現(xiàn)或解決了一些什么重要問(wèn)題?像陳寅恪的中國(guó)中古史研究、王國(guó)維的殷周制度論等那樣的,結(jié)果沒(méi)有人回答我。《談藝錄》錢鍾書曾簽贈(zèng)我一冊(cè),我早就讀過(guò)和一直保存的是解放前的版本。《談藝錄》其實(shí)比《管錐編》好,我的看法。

馬:剛才您對(duì)錢鍾書的那個(gè)“買櫝還珠”評(píng)價(jià),想必會(huì)遭到“錢迷”們的一致討伐。(笑)我看過(guò)一篇文章,其中講錢鍾書在給別人的信中說(shuō)過(guò),李澤厚是當(dāng)代很好的學(xué)者。您與錢鍾書先生有接觸嗎?

李:見(jiàn)過(guò)。一次是在任繼愈家里,他出門,我進(jìn)門;還有一次是在大會(huì)上。就見(jiàn)過(guò)那兩次。錢鍾書給我寫過(guò)信,我沒(méi)有回信。不是我高傲到什么程度,那就可笑了。問(wèn)題是我惶恐得很,不知道怎么回好。結(jié)果就拖拖拖,后來(lái)就忘記這個(gè)事情了。當(dāng)時(shí)我們把《中國(guó)美學(xué)史》寄給他,在書中,劉綱紀(jì)和我對(duì)他那個(gè)謝赫六法斷句的說(shuō)法是大不同意的。

有個(gè)小故事,一個(gè)朋友出國(guó)后,錢曾說(shuō)“寧為累臣,不作逋客”。朋友電話告我,我立即回答說(shuō)“寧為雞口,不作牛后”。這兩句話都出自《后漢書》。我當(dāng)時(shí)很得意,可惜錢大概沒(méi)看到。(笑)

馬:美國(guó)哥倫比亞大學(xué)夏志清教授所著《中國(guó)現(xiàn)代小說(shuō)史》,對(duì)錢鍾書和張愛(ài)玲推崇有加。

李:我不喜歡夏的這本文學(xué)史。我認(rèn)為錢鍾書的小說(shuō)《圍城》沒(méi)什么了不起的,我真是硬著頭皮看完的,覺(jué)得電視劇比小說(shuō)強(qiáng)多了。(笑)他賣弄英國(guó)人的小趣味,我不僅不喜歡,還很不舒服,這大概又是我的偏見(jiàn)。因?yàn)槲覍?duì)文藝有偏見(jiàn)。

錢鍾書是“國(guó)學(xué)熱”捧出來(lái)的符號(hào)。包括張岱年先生,也是“國(guó)學(xué)熱”捧出來(lái)的。

錢鍾書

馬:張岱年先生也是一個(gè)符號(hào)?

李:張還算不上符號(hào),只是“國(guó)學(xué)熱”的一個(gè)代表、一個(gè)現(xiàn)象。這種現(xiàn)象在八十年代是不可能出現(xiàn)的。張?jiān)_(kāi)、明確地講李澤厚說(shuō)中國(guó)傳統(tǒng)是“實(shí)用理性”是胡說(shuō)八道。他也不講出道理。你倒是論證一下我的“實(shí)用理性”怎么不對(duì)啊,一句胡說(shuō)八道就完了。但他又當(dāng)著我的面說(shuō)你“自成一家之言”,我聽(tīng)別人也轉(zhuǎn)告我說(shuō)“張先生說(shuō)你是一家之言”。搞這種兩面的東西干什么呢,我感到很奇怪。他以前反對(duì)人家把馮友蘭算作新儒家,說(shuō)馮接受了馬克思主義,不能歸于新儒家。但是幾年以后,文章完全變調(diào)了,對(duì)新儒家也大有肯定。這是干什么呢?這些不是糊涂的問(wèn)題,是有所圖。他后來(lái)就被捧得暈乎了,記得有家報(bào)紙稱他為“國(guó)寶級(jí)哲學(xué)家”,他認(rèn)為他真是當(dāng)今馮友蘭。張岱年的追悼會(huì)規(guī)格超過(guò)了馮友蘭和金岳霖。問(wèn)題是這沒(méi)什么意義。顧準(zhǔn)、陳寅恪死的時(shí)候什么也沒(méi)有。這些看穿就行了,都是毫無(wú)意義的事情。

在對(duì)古典文獻(xiàn)的熟悉上,張岱年并不輸于馮友蘭,甚至勝過(guò)馮,但他沒(méi)有思想。1985年廬山中國(guó)哲學(xué)史會(huì)議上,他還在大講日丹諾夫,大講唯物論唯心論。后來(lái),他提出“綜合創(chuàng)新”,但講了半天,什么也沒(méi)講出來(lái),空喊口號(hào)嘛。好像是八十年代末、九十年代初,張岱年主編的叢書里有一本《張岱年的哲學(xué)》,那作者送了一本給我。我就問(wèn)他張岱年到底有什么哲學(xué),他答不上來(lái)。老實(shí)說(shuō),張岱年寫得不錯(cuò)的是那本《中國(guó)哲學(xué)大綱》,上世紀(jì)三十年代寫的,他以后的書都沒(méi)有這本好。他的學(xué)問(wèn)到底多大,我是很清楚的。

由張岱年又想起九十年代的一些細(xì)節(jié)。如那時(shí)張積極參加批我的會(huì)議,會(huì)上大講了一通,而季羨林就拒不參加,我與季素?zé)o來(lái)往。如當(dāng)年陶大鏞以民盟中央副主席身份,說(shuō)是做思想工作,經(jīng)常請(qǐng)季、張、金克木和我共七人吃飯。當(dāng)時(shí)我已不能發(fā)文章,金、季均勸我以筆名寫,我隨口說(shuō)“行不更名,坐不改姓”,金拍桌而起說(shuō):“好!”張默然。他那本“大綱”便是反右后改名出版的。后同車回家,我沒(méi)理張,他也自知無(wú)趣。(笑)

哲學(xué)需要論證嗎?

馬:許多書是給讀者傳授一套知識(shí),而您的書不是這樣,“論證”似乎不多,許多情況下就是一個(gè)一個(gè)直接講出觀點(diǎn)來(lái)。有學(xué)者說(shuō)您用的是中國(guó)功夫里的“點(diǎn)穴法”。

80年代的李澤厚(丁聰畫)

李:這的確是我想做到的。一是直擊要害,二是點(diǎn)到為止。我一直喜歡“要言不煩”這四個(gè)字。我的書,就性質(zhì)說(shuō),屬于康德所謂主觀的“意見(jiàn)”,而并非客觀的“認(rèn)識(shí)”,即不是追求被人普遍承認(rèn)的科學(xué)真理,不是原原本本地講一套知識(shí),而只是陳述某種個(gè)人的看法。我希望能找到一些時(shí)代所需要的東西,能抓住一些有價(jià)值的東西提供給年輕人。只要有一句話能夠給人以啟迪,能夠引發(fā)人們?nèi)ニ伎迹揖透械叫牢亢蜐M足了。我在《說(shuō)巫史傳統(tǒng)》開(kāi)頭就講:“所說(shuō)多為假說(shuō)式的斷定;史料的編排,邏輯的論證,均多疏闊。但如果能揭示某種關(guān)鍵,使人獲得某種啟示,便將是這種話語(yǔ)的理想效果。”這可能就是我的追求了。哲學(xué)本就屬于這個(gè)范圍。當(dāng)然,也如我所說(shuō),難免簡(jiǎn)陋粗略,有論無(wú)證,不合“學(xué)術(shù)規(guī)范”。但有利總有弊。也許,利還是大于弊吧。

馬:依您的意思,哲學(xué)可以不需要論證?

李:哲學(xué)到底要不要論證?什么叫哲學(xué)“論證”?這都是問(wèn)題。休謨最有影響的不是《人性論》。這本大書出版后沒(méi)多少反響,可能與他講得太繁細(xì)有關(guān)。他后來(lái)寫的《人類理解研究》,很薄的小冊(cè)子,就很有影響。那本書相當(dāng)好看,而且的確最重要,他要講的主要內(nèi)容都在里面了。他講道德、政治的也很薄,都是“短論”。《純粹理性批判》很厚,可是厚得有道理,這是康德最重要的書,其中包含了后來(lái)發(fā)揮開(kāi)來(lái)的許多思想。他的《判斷力批判》很薄。有關(guān)歷史、政治的幾篇論文,都不太長(zhǎng),但分量多重呀!黑格爾完全是從那里出來(lái)的。笛卡爾的《哲學(xué)原理》等幾本書,都很薄,只有幾萬(wàn)字,非常清晰,一目了然。霍布斯一本《利維坦》,柏克萊三本小冊(cè)子,盧梭也是幾本小薄書,就夠了。杜威寫了那么多書,我看中的也就是《確定性的尋求》,如再加一本,就是《藝術(shù)即經(jīng)驗(yàn)》,其他的我都看不上。有些人有些書就是寫得太厚、太多。海德格爾全集據(jù)說(shuō)有一百卷,這實(shí)在太多了。除了極少數(shù)專家,恐怕沒(méi)人也不需要有太多人去讀。許多全集均如此。湯用彤《魏晉玄學(xué)論稿》才七萬(wàn)字,我以為超過(guò)了許多人七十萬(wàn)字的書,他也是不作煩瑣論證、材料堆集,可幾句話就把問(wèn)題講清楚了,盡管你可以不同意他的觀點(diǎn)。湯用彤一生好像只寫了三本書。

德國(guó)哲學(xué)家馬丁·海德格爾

當(dāng)然,寫成專著,十幾萬(wàn)字、幾十萬(wàn)字,旁征博引,仔細(xì)論證,學(xué)術(shù)性會(huì)強(qiáng)許多,說(shuō)服力會(huì)更大,也更符合所謂的學(xué)術(shù)規(guī)范。但我覺(jué)得不太必要,想讓讀者自己去思考,留下更多發(fā)現(xiàn)和發(fā)展的空間,值得別人和我自己以后去填補(bǔ),不也很好嗎?我覺(jué)得做到這一點(diǎn)就足夠了。

馬:如此說(shuō)來(lái),真正嚴(yán)格講,維特根斯坦、尼采的著作也不符合“學(xué)術(shù)規(guī)范”,他們似也不論證,中國(guó)的《老子》、禪宗等就更如此了。

李:維特根斯坦不談?wù)撜軐W(xué)史。他跟海德格爾不一樣,對(duì)哲學(xué)史沒(méi)花功夫,基本不讀。而且他也不愛(ài)作“論證”,有時(shí)就一兩句話,說(shuō)一個(gè)觀點(diǎn),就完了。他說(shuō):“對(duì)于不可說(shuō)的,只能保持沉默。”就一句話,沒(méi)有論證。維特根斯坦的作品非常少,生前只出版了一本《邏輯哲學(xué)論》,極薄的書,卻影響巨大,成了分析哲學(xué)的祖師爺。尼采也如此,也不論證。所以伽達(dá)默爾說(shuō),尼采不算哲學(xué),康德、黑格爾才算哲學(xué)。那《老子》呢?《老子》篇幅那么短,觀點(diǎn)一個(gè)接一個(gè),玄之又玄,更找不到論證了。黑格爾認(rèn)為:老子是哲學(xué),孔子不是哲學(xué)。老子和禪宗,都不作“論證”。在此,我想重復(fù)問(wèn)一遍:什么叫“論證”?哲學(xué)到底需不需要“論證”?你總不能說(shuō)《老子》不是哲學(xué)、禪宗不是哲學(xué)吧?哲學(xué)主要是制造概念、提出視角,如果它們是獨(dú)特的,站得住腳的,那就可以了。哲學(xué)并不一定要用西方那種“嚴(yán)密”的語(yǔ)言(如德語(yǔ))和語(yǔ)言模式,而且“西語(yǔ)”也可加以改變而“中用”。海德格爾說(shuō)只有德語(yǔ)才配講哲學(xué),我就不同意。

本文節(jié)選自

《人生小紀(jì):與李澤厚的虛擬對(duì)話》

作者:馬群林 編撰

出版社:南京大學(xué)出版社

出版年:2022-6

編輯 | 陳逍遙

主編 | 魏冰心

配圖 | 網(wǎng)絡(luò)、書中插圖

原標(biāo)題:《李澤厚:把哲學(xué)歸還給生活,歸還給常人》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問(wèn)http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司