- +1

七州“搶水”、萊茵河“斷流”,美歐多國面臨嚴重干旱

這是一場夏季噩夢:在原本應該是水資源最豐沛的季節,全世界各地由于氣候變化導致的極端高溫天氣正在引發一系列惡果——首當其沖的便是罕見的夏季干旱和水資源短缺。

美國西南部的歷史性特大干旱正將美國最大水庫推至歷史最低點,拜登政府當地時間8月16日宣布,由于美國西部地區最重要河流科羅拉多河的水量創下歷史新低,將對西部各州進行前所未有的“減水”限制。

在歐洲,由于持續的高溫和偏低的降雨量,許多歐洲國家都正在經歷著百年不遇的大干旱。德國主要工業團體16日警告說,由于德國乃至歐洲運輸大動脈萊茵河的水位暴跌,使船運變得更加困難,工廠可能不得不限制生產或完全停產。

全球范圍內,持續數月的大面積干旱正在迫使水力發電大幅削減。與此同時,極端高溫卻將能源需求推至歷史新高,農業、漁業、生態系統、工業、城市和能源的供水將不再穩定。氣候變化對社會的影響正在全方位顯現。

美國西部一處干涸的湖泊

七個州“搶水”

干旱缺水并非一夜之間發生,卻在今年的高溫中再次加劇。作為美國西南部的主要河流,科羅拉多河為美國和墨西哥的4000萬人口提供水源,并為該地區的農業生產提供支持。由于氣候變化,科羅拉多河流域正在經歷長達23年的特大干旱。

據《紐約時報》16日報道,隨著旱情和水危機的加劇,美國聯邦政府再次對西部地區涉及到的七個州的可用水量實施了限制,減少了15%的供水。如果加上去年實施的削減,這意味著亞利桑那州每年的用水量將減少21%,內華達州減少8% ,新墨西哥州減少7%。

盡管此次的削減規模小于一年前,但聯邦政府要求各州之間進行談判,達成協議如何分攤在明年減少15%的用水量,如果各州不能達成協議,將強制執行更大幅度的削減。

工程師們指出,如果干旱狀況持續存在,科羅拉多河流經的美國兩個最大水電站:米德湖和鮑威爾湖,最終可能會達到“死水池狀態”,即水位過低而無法向下游流動。目前水位僅占總容量的28% 。水庫下游的美國最大水力發電站胡佛大壩已被逼近不能發電的水平。

這一切問題的根源在于持續23年的特大干旱,這是該地區一千多年來最嚴重的一次干旱。隨著氣候變暖,為科羅拉多河提供水源的山地積雪正在穩步減少。同時,越來越干燥的土壤在徑流到達水庫之前就吸收盡了水分,而更頻繁的極端高溫也加速了水分的蒸發。

與此同時,美國人口最多的東北部地區今年也發生了持續的嚴重干旱。包括馬薩諸塞州東部大部分地區,波士頓以及羅德島南部和東部的部分地區都陷入了嚴重的干旱之中,這使得從未在夏季經歷過這種情況的當地農民們不知所措。

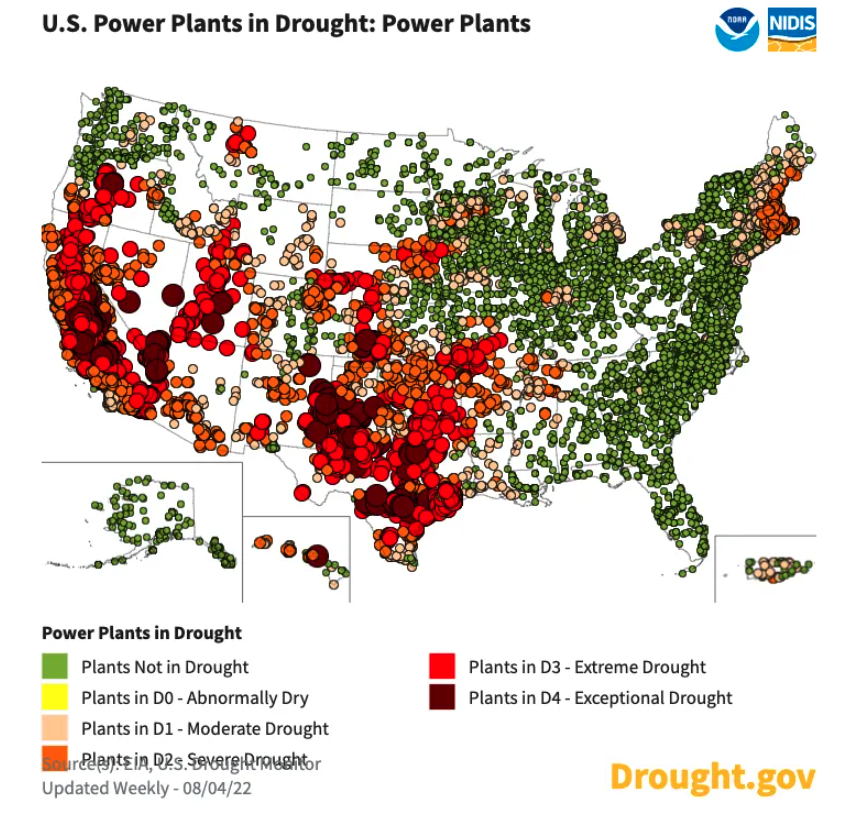

美國受到干旱影響的發電站(紅色)

萊茵河運輸“斷流”

由于持續的高溫和偏低的降雨量,許多歐洲國家都正在經歷著500年來最嚴重的干旱,許多歐洲主要河流流量較往年同期平均減少了約三分之一。

據《衛報》報道,德國一些主要的行業游說團體16日警告說,因為萊茵河的水位暴跌使貨物運輸變得更加困難,許多工廠可能不得不限制生產或完全停止生產。

當天,位于荷蘭德國邊境附近的萊茵河水文站顯示,水位在24小時內又下降了4厘米。當局表示,航道本身仍有近200厘米的深度,但持續的干旱和低水位正威脅著工業運輸的安全。

行業組織稱,由于鐵路運力有限且缺乏司機,將貨物從河流轉移為火車運輸并不容易。而石油和建筑材料無法到達目的地,大容量和重型貨物運輸無法進行,化工和鋼鐵行業設施關閉只是時間問題。

隨著沿萊茵河運送煤炭和汽油的船只受到影響,能源供應也可能進一步緊張。德國最大的汽車組織稱,德國南部的司機已經比北部的司機要支付更多的燃料費用。

而并非只有德國才面臨干旱缺水帶來的影響。法國氣象局發布的月度氣象報告指出,2022年7月已經成為法國有記錄以來“最干燥的7月”,據統計,今年7月法國累計降雨量僅為9.7毫米,比往常低了大約84%。

不僅是城市居民用水,農業用水也受到全面影響,由于河流缺水、水溫過高,導致當地核電站無法用河水冷卻核反應堆,被迫減少發電量,甚至停產,給本已緊張的能源供應蒙上了陰影。

干旱后洪水風險增加

干旱缺水并不是最終的問題。科學家指出,在長時間的干旱期之后,人們通常會非常期待降水,但是,當土壤干燥而堅硬時,雨水會帶來另一種危害——導致山洪暴發。

這是由于,如果一個地區最近經歷了干旱,土壤將過于干燥和硬化,無法吸收降水。雷丁大學(University of Reading)的科學家羅布·湯普森 (Rob Thompson) 在社交平臺上展示的一個實驗顯示:將三杯水倒置在潮濕、正常和干燥的地面上,第一和第二杯中的水以不同的速度被土壤吸收,而干燥地面上的水則根本沒有被吸收。

這就是近期在美國加州炎熱干燥的死亡谷中發生的情況。8月5日,那里遭遇了“千年一遇”的極端降雨——三個小時內傾瀉的水量大約相當于年平均總量的75%,導致的洪水破壞了基礎設施,沖毀了道路。在經歷了數周的炎熱干燥天氣后,全球許多地區都出現了類似的擔憂。

隨著氣候變化加劇,干旱和極端降雨天氣將更容易發生。科學家再次指出,人類必須盡快行動減少碳排放,并提高對氣候災難事件的適應能力。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司