- +1

停下來,思考自我、社會與世界的現狀

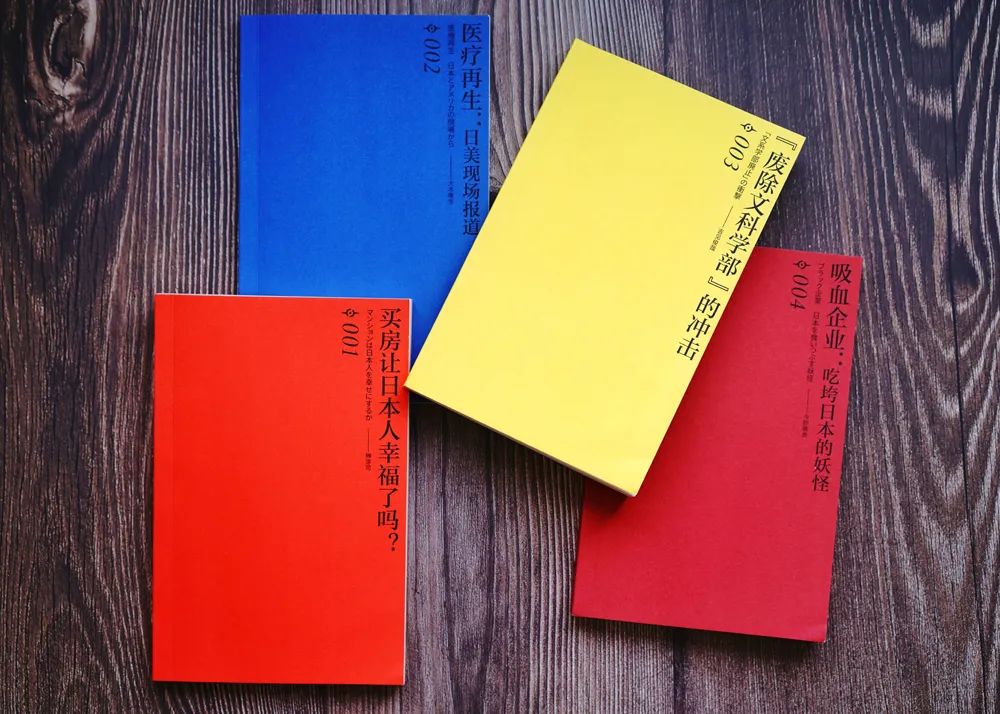

譯文坐標系列

快速工作,快速通勤,快速用餐,快速入眠,快速看完一個短視頻,隨后快速遺忘它。

生活在“快速時代”,我們總有一刻會停下來,思考自我、社會與世界的現狀。

向“深淵”凝視的勇氣與反思自身存在的能力,是人類區別于其他動物的根本特質之一。

雖然很多人心中的疑惑如電光石火,旋即被新的信息流淹沒,但我們相信,在爭奪注意力與思考力的戰場上戰勝碎片化信息流,一個轉瞬即逝的機會,足矣。

抱著這樣的想法,我們嘗試做一套“觀點足夠厚重扎實,形態不失輕盈精致”的叢書——“譯文坐標”。

今天,與大家分享“譯文坐標”叢書編輯薛倩的編后記——

寫在“譯文坐標”出版之際

文 | 薛倩

近些年來,紙書會不會被電子閱讀所取代這個話題經常被人提起。這個問題從更深的角度來說,就是以紙書為載體支撐起的深閱讀能力是否會退化,人類的精神需求空間會不會萎縮,變成一種只能處理表層信息的簡單生物?

一半來說,我對這個問題的答案還是樂觀的。畢竟,我們擁有的可能是全世界最愛讀厚書的讀者群,這一堅實的核心群體支撐起嚴肅文學和人文社科讀物的市場,也讓我們這些做書的人有了信心。

但另一半來說,兩極分化的市場也不由讓人感到憂心,我們是否要放棄另一端的廣大讀者,將他們拱手讓給網絡上碎片化的信息,乃至各種轉瞬即逝的短視頻?

在今天,哪怕想寫稍微有一點深度的公號文,也會不斷被警告說,讀者沒有耐心,不要寫得太長、太難,要短平快,要有明確的信息點和鮮明的觀點,不要有思辨的過程……在大數據面前我們很難質疑這些法則,但依然會忍不住懷疑,大眾讀者的水平真的就這么差嗎?這樣迎合閱讀的“巨嬰”化真的好嗎?

我相信讀者并沒有那么淺薄。即使困在忙忙碌碌的工作生活中,每個人也總會有那么一刻停下來,思考一下自己的狀態,我為什么會這樣生活,社會為什么是這樣運轉,在瞬息萬變的時代中怎樣才能找到把握住生存的確定感……這種淺層信息流所無法滿足的焦慮和茫然,就是對深度的需求。而這種向深度凝視的能力,正是我們人類區別于其他動物的根本特質之一。

當然對很多人來說,這樣的一刻是轉瞬即逝的,立刻又會被手機端五光十色的資訊所淹沒。但要戰勝碎片化的信息流,我們想賭的就是這樣轉瞬即逝的機會。

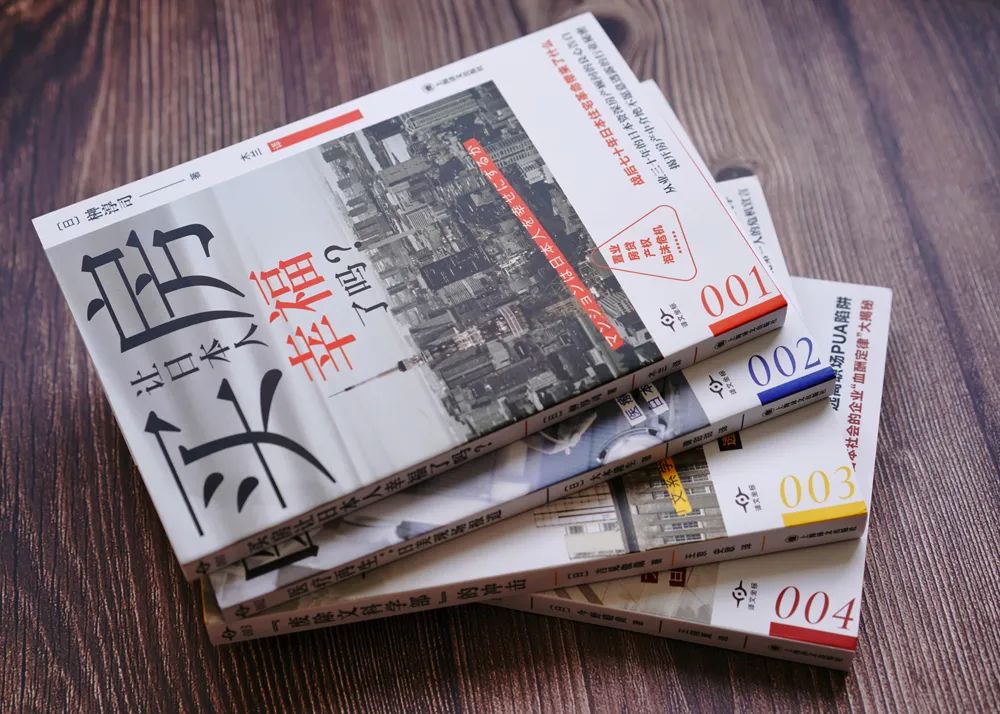

抱著這樣的想法,我們嘗試做這樣一套小叢書,試圖在閱讀光譜的兩極化之間搭起一座橋梁。一方面,口袋本這樣相對短小的篇幅在閱讀上不至于有太大壓力,而且攜帶方便,在一定程度上也能成為手機閱讀的替代品;另一方面,我不相信我們的讀者胃口就那么虛弱,連“稍微硬一點”的內容都無法消化。我相信每個人都存在對深度的需求。穿透表面的凝視,能讓我們在這個紛亂的時代看清自己的位置,更好地掌控自己的生活。

把這套叢書取名為“坐標”,也是出于這樣的出發點。認識世界,也是認識自我。對于個體如此,對于社會也是如此。只有逐步加深對世界的認知,才能更好的反觀自我,明確自身的位置——不僅是地理坐標,也是學科領域坐標、社會進程坐標、人生坐標。方向明確、目標明確,才能在無限延伸的坐標軸上找到自己的定位,少走彎路,避開陷阱,更有效地達成目標。

作為一套以社會熱點為切入點的叢書,“譯文坐標”關注的是從衣食住行等日常生活出發,到社會、文化、思想市場中具有爭議性的話題,邀請有深厚專業背景的研究者執筆,以更具穿透力的視角、更平實的語言,與對共同問題感興趣的讀者站在同一地平線上展開對話與探討。

秉承上海譯文出版社譯介國外文化的使命,本叢書將視野擴展到全球,展現世界各國在現代化進程中遭遇到的各類挑戰以及對其的反思、解決之道,為今后國內社會發展中可能遭遇的問題提供鏡鑒,并通過對多元文化的展現,為讀者繪制一幅生動的全球觀測版圖。

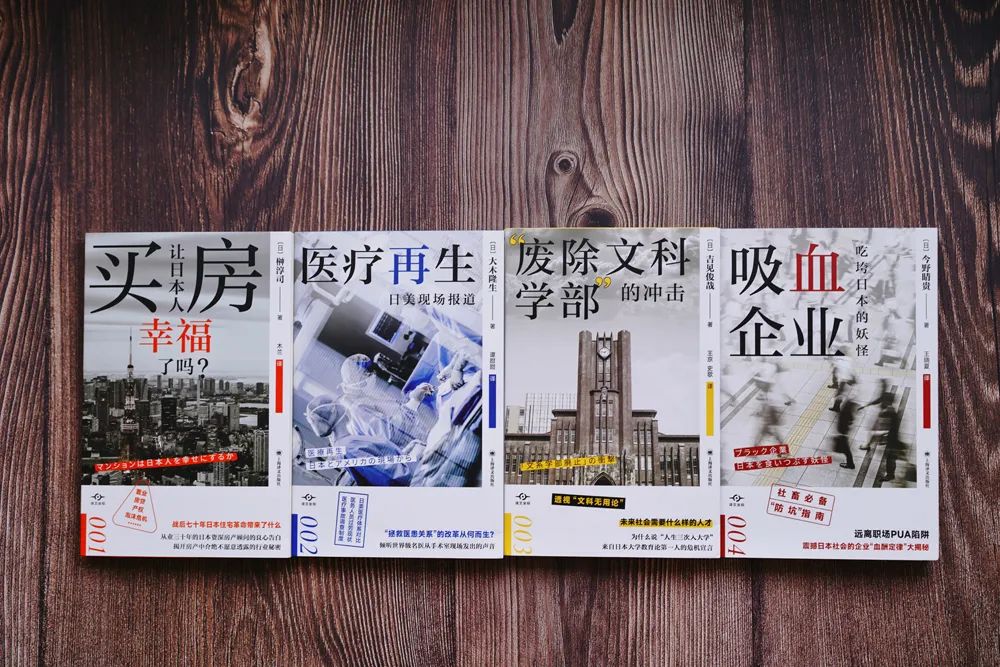

第一批書目我們選取的是四本日本的作品。在全球化浪潮沖擊之下,同屬東亞國家的日本社會有越來越多的問題與我們出現趨同的特征,值得我們關注。

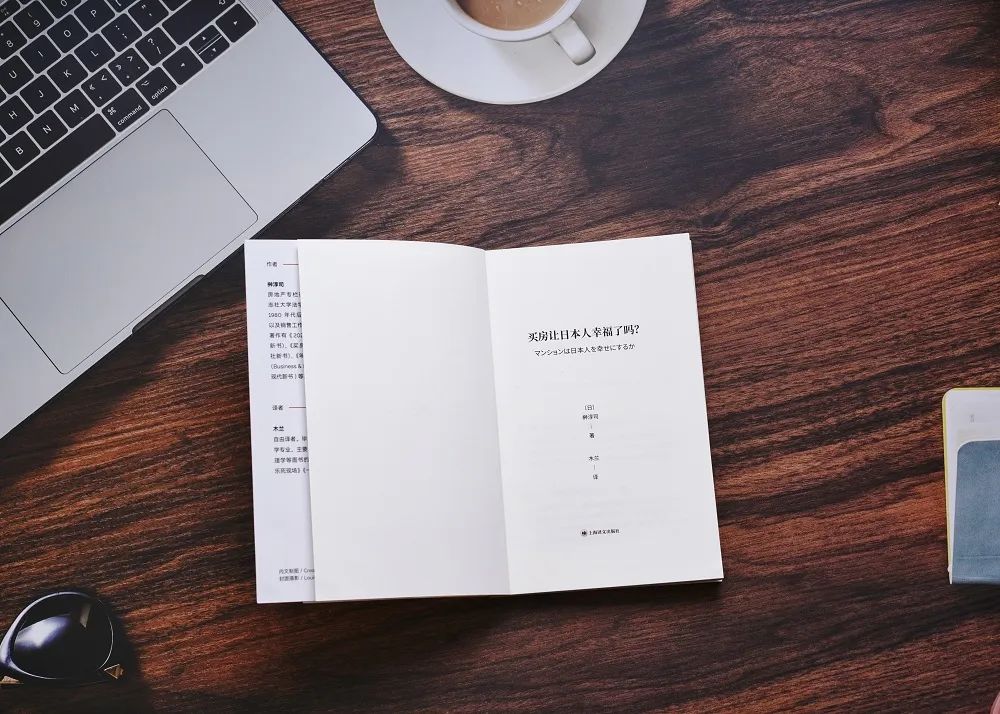

第一本《買房讓日本人幸福了嗎?》是有三十年從業經驗的房地產咨詢專家榊淳司對購買樓房對日本人長期生活影響的解析,從樓市泡沫、遠郊樓盤的長期折價、建筑物的老朽化帶來的問題,到業委會失靈、物業占用運營利潤、高層建筑給老幼群體帶來的安全隱患等。尤為難得的是,這里作者是完全站在消費者的立場出發提供專業建議,幫助住戶從自己實際需求出發,避開開發商和銷售人員的坑,無論是已經置業或者尚未置業的讀者都能從中獲得有益的信息。

第二本《醫療再生》的作者是世界知名的血管外科醫生大木隆生。書中他回顧了自己孤身赴美,從無薪實習醫生到年薪過億的專科首席,又放棄高薪職位回國重振母校醫院的歷程,并從自身經驗出發對日美兩國醫療制度的利弊進行比較,從包括醫院運作體制、醫療事故調查、醫患信任關系的建立在內的諸多方面進行討論,探討“醫療崩潰”后的再生之道。作為普通讀者,除了讓我們重新思考醫患關系等日常經常需要面對的問題之外,讓我尤為感動的是作者字里行間流露出的對專業技術的熱愛和對醫學使命理想主義的堅守,恍然是《白色巨塔》中兩位主人公閃光面的結合,也讓整部作品從頭到尾洋溢著一種熱血的氣氛,非常推薦閱讀。

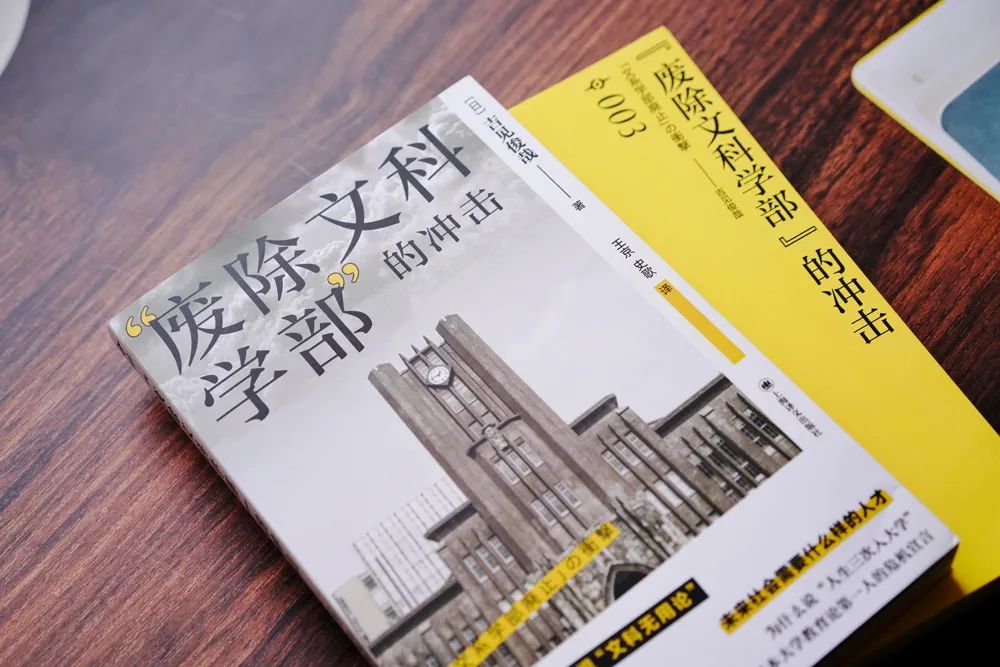

第三本《“廢除文科學部”的沖擊》針對的是“學文到底有什么用”這個也算是老生常談的話題。作者是社會學家、東京大學的前副校長吉見俊哉。他從日本文部科學省將在國立大學“廢除文科學部”的傳聞出發,追溯了日本社會長期存在的重理輕文的功利傳統,也重新審視了人文教育的價值。其中不少觀點很有意思,比如作者認為人文教育承擔的是方向性探索的使命,而理科提供的是技術手段,當方向錯誤的時候越有效的手段會讓整個社會錯得越深;又如人一生中可以在18歲、35歲、60歲“三次入大學”,不同階段的學習有不同的目的,也會給人生帶來不同的幫助,這些信息無論是對剛進校的大學生或者工作之后想要考研的職場人都提供了很好的啟示。

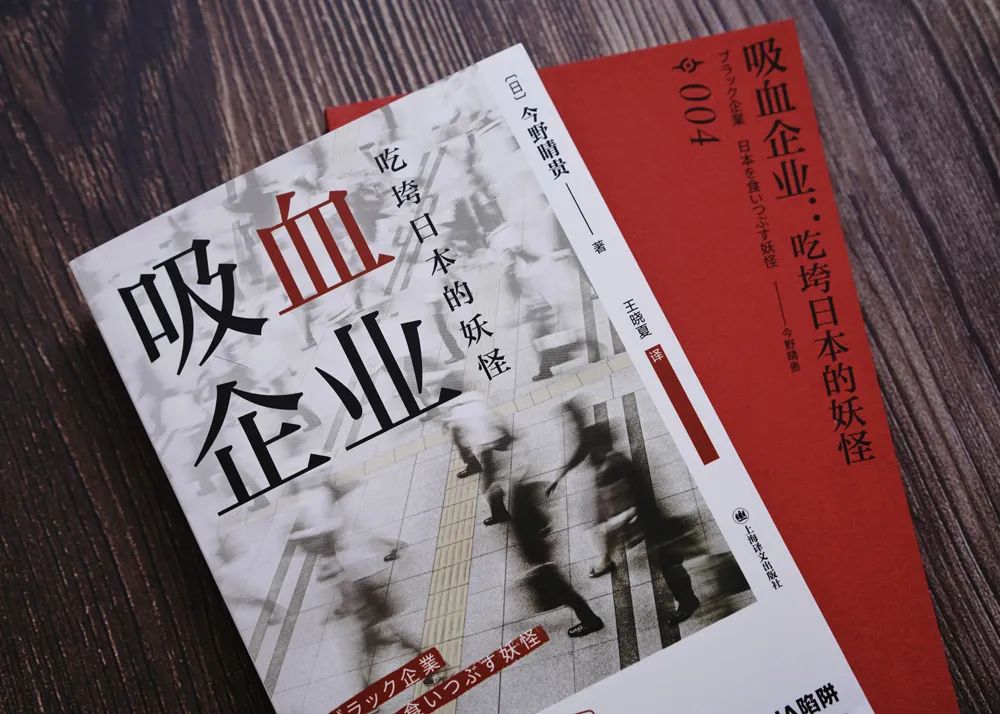

第四本《吸血企業》是一本站在勞動者立場考察企業用工問題的作品,從尊重個體生存尊嚴的角度出發,對以盈利為最高目的的企業經營倫理進行了徹底顛覆。

作者今野晴貴在大學期間就組織了為勞動者提供服務的NPO,他所發明的“吸血企業”一詞成為日本年度熱詞,也推動了整個社會對這一問題的重視。

所謂“吸血企業” 指那些鉆法律漏洞、通過大量雇傭以及大量辭退、超時加班、低薪壓榨、非正式雇傭等手段獲取廉價勞動力的黑心企業。其對社會的惡劣影響深遠,不僅摧殘了大量本來可以為社會創造出價值的寶貴人才,破壞了雇傭雙方的信任關系和年輕人的身心健康,將成本轉嫁給社會,導致整體經濟遭到破壞。而要遏制這一現象亦需要全社會的共同努力。

本書也可以看作從實用角度出發,教你識別和應對職場PUA的“防坑”手冊。

在第一批書目之外,本叢書還有齋藤幸平《人類世的“資本論”》、菲爾·瓊斯的《后工作時代》、理查德·桑內特的《沒有面目的人》等后續作品,將在明年陸續推出。

這套叢書設計上借鑒了日本新書文庫的定位。近幾年,通過不少出版機構的嘗試,文庫本這一來自日本的小開本裝幀形態的產品已經為國內讀者所熟知。但與文庫本并稱的新書文庫的形態卻少有人嘗試。

與普及經典作品的文庫本不同,新書文庫更多是針對某一領域的知識主題,由專家面向非專業讀者解讀相關的問題,因此也具有更強的現實針對性。接觸到新話題或者感興趣的新聞,就立刻找相關的新書解惑,已經成為許多日本讀者的閱讀習慣。

日本電車里讀書的人

在上下班路上捧著小巧的新書閱讀,也是日本地鐵上極為常見的風景。相較而言,國內的文庫本還集中在公版名著領域,對面向現實社會問題的新書關注不多。而另一些嘗試新書引進的機構,也往往因為新書特殊的篇幅(通常字數不到10萬)而受限,不得不通過精裝本或者放疏排版來適應國內主流的開本形態,但這樣往往就失去了新書作為口袋本知識普及讀物的意義。

因此,在圖書裝幀設計上,我們特地選擇了接近于日本新書文庫的思路。我們沒有照搬新書文庫的開本,而是選擇了接近于小32開這種方便讀者攜帶,在印制上又不會造成大太壓力的尺寸。我們保留了新書的長型開本以及平裝加護封的形態,同時也考慮到讀者隨身攜帶容易造成磨損的問題,特地用加厚克重并覆膜的銅版紙做護封來盡量減少磨損折舊。

我們希望它足夠精致,但又不會造成任何壓力,你可以在上下班路上隨時輕松地掏出它閱讀幾頁,以替代手機屏幕造成的視覺刺激。

在此特別要感謝我們年輕的美編同事張擎天,從版式設計到封面定稿來回磨了好幾輪,最終做出了這個令我很滿意的結果。也非常感謝出版科同事丁煒給我們提供技術上的大力支持。

此外還有在校對、印制環節默默付出的幕后英雄。一本書的問世集結的是許多人的心血,而它是否能達到我們預期的效果,最終給出的評價還是每一位拿到書的讀者朋友。

固然,面對數字化的大潮,試圖重新用紙書這樣的形式將已經習慣了碎片化電子閱讀的讀者重新拉回紙書,多少也有些知其不可為而為之的任性。

但有時候,“滯后”的力量是必要的,就像波蘭尼在《大轉型》中所述,需要在一個劇烈變化的過渡期保護一些脆弱而珍貴的價值挺過最初的動蕩,直到它們生長出新的力量以適應新時代。

在這里,我們想要守護住的就是讀者的深度閱讀和思考的潛力。在此,我們邀請以指尖點開這篇文章的你一起接受這個挑戰。

最后,為了配合本叢書首發,我們特地制作了一批限量版書衣回饋讀者。布書衣是日本文庫本、新書的常見搭檔,可以用于替代護封保護書體,方便攜帶,同時又能保護閱讀隱私。

原標題:《我們做了一個新書系“譯文坐標”,給愛思考的你 | 編輯的話》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司