- +1

一日三餐里的智慧——以訓詁為橋梁讀懂中國烹飪飲食

《餐桌上的訓詁》

這是一本講古代烹飪飲食文化的小書,也是一本普及訓詁學的小書。這兩件事放在一起,初看起來好像沒有多大關系,但細說起來,關系還真挺密切。

這本書里涉及的都是烹飪飲食最普遍的事物,包括烹飪飲食的總名,烹飪原料及其加工,調料和人的味感,烹飪方法和廚藝、炊具和食具,飲食成品的名稱,飲酒的生理,烹飪飲食的文化傳統等。每篇的內容不過平常所記,順手拈來,即興而發,沒有系統,也不求全,只是想以此喚起讀者的興趣,讓讀者對文字訓詁學的淺顯方法稍有了解,對古代文獻這方面的記載略加關注。早在漢代,訓詁已經由于解釋經典而登上了廳堂,希望今天,這門有用的學問不但能夠“上得廳堂”,也能夠“下得廚房”,被更多人接受和喜愛。

“民以食為天”

先說烹飪飲食,也就是吃飯和做飯。不論是古代還是現今,這件事都是可大可小,可淺可深。

說大一點,烹飪飲食關系到人類的生存,社會的發展。飲食與人類俱在,不論在哪個時代和什么地方,飲食和人類的關系都是最密切的。烹飪從熟食開始,有了火,才有可能熟食,也才能有烹飪。古代典籍中記載熟食的傳說很多。《禮記·禮運》闡釋了烹飪飲食從遠古到上古的演變:“昔者先王未有宮室,冬則居營窟,夏則居橧巢。未有火化,食草木之實,鳥獸之肉,飲其血,茹其毛。未有麻絲,衣其羽皮。后圣有作,然后修火之利,范金合土,以為臺榭、宮室、牖戶。以炮以燔,以烹以炙,以為醴酪。治其麻絲,以為布帛。以養生送死,以事鬼神上帝。皆從其朔。”燧人氏鉆木取火的傳說,與《禮記》的說法如出一轍。考古的成果將火食的時間不斷提前,從茹毛飲血到炮燔烹炙,人類有了新的活法,進入了一個新的文明階段。

烹飪飲食還關系到國家的興亡,戰爭的勝負。《尚書·洪范》說,天帝賜給夏禹一種治理國家的大法,稱作“九疇”,其中的“農用八政”,說的是八種管理國家的日常政務,第一項就是“食”。關于飲食的重要性,古往今來有很多典故,最典型的一句話就是“民以食為天”。楚漢相爭時,劉邦多次在滎陽、成皋被項羽圍困,因此想放棄成皋以東的地盤,屯兵鞏、洛以與楚軍對抗。說客酈食其給劉邦獻策,讓他趁項羽不經意時收復滎陽,因為在滎陽西北敖地山上有一個糧倉,各地往此輸送糧食已有很長時間,能占有敖倉大量儲備的糧食,其他的軍事行動有了最基本的物質保障,才可立于不敗之地。劉邦接受了他的建議,先有了充足的糧食,再加上正確的軍事措施,終于取得了最后勝利。酈食其以糧食的重要性說服劉邦,他說:“知天之天者,王事可成;不知天之天者,王事不可成。王者以民人為天,而民人以食為天。”

南宋武帝劉裕在位三年后,長子劉義符即位,兩年后被殺害,三子劉義隆即位,是為宋文帝,他繼承父親的改革政策,在位三十年成就了元嘉之治的太平盛世。劉義隆對農業十分重視,多次親耕勸農,元嘉二十年下詔說:“國以民為本,民以食為天。一夫輟耕,饑者必及,倉廩既實,禮節以興。”這就是元嘉之治一切政令的基礎。這兩處“民以食為天”的記載,分別見于《史記》和《宋書》,歷代當政者頻繁引用,各種類書經常收存。

《史記》(點校本二十四史修訂本·全十冊)

“民以食為天”這個傳統的觀念,雖從帝王的御權之術而來,卻是亙古不變的大實話。如果哪個國家連飯都不讓老百姓吃飽,不管原因是什么,維持政權都難,還談什么發展。吃飯事關每一個人,“民以食為天”也就成為老百姓保護自身最基本利益的口頭禪。

說小一點,烹飪和飲食的原始動力不過是為了果腹——自己吃飽,也讓下一代吃飽。或者說,它不過是家家戶戶的庖廚和餐桌,無非是碗里飯、碟中菜、杯中酒而已。就個人和家庭而言,富足時山珍海味,豐盛有加;貧困時端著一個大碗稀湯,抓住一塊雜面干糧,門邊兒上、樹底下、地頭上隨便一蹲,就是一頓飯。

但是,隨著社會的發展,飲食的目的越來越不單純了。從在世的人吃,到對辭世者的祭;從生存和生長的需要,到對美味和營養的追求;從簡單的進食、消化,到過程和動作的儀式化;從口感與味覺的滿足,到色彩和樣式的視覺享受;從個人的食用,到家庭的團聚、朋友的抒懷、鄉愁的體驗……幾千年來,烹飪和飲食從口味到心享,已經不僅是物質文明,還有了深厚的精神內涵。于是,烹飪和飲食與許許多多自然的、社會的因素發生著密不可分的關系。人們在山河湖海中尋覓食材,通過農牧業生產擴大烹飪的原料,借助日漸精密的手工業創造烹食的器皿。人的口味與食品制作跟地勢、季候、交通、居住條件等等發生了關聯。在打上了時代和地域烙印的烹食習俗和禮儀中,可以考察出不同人群的生理和心理特征。

“吃”造就了人類的文明,人類的文明又發展、改進、豐富了“吃”的技術與藝術。所以,往深里說,烹飪飲食文化是有關人類文明史的大課題,值得細微的文筆去大書特書。

就整體民族文化而言,中國人在烹飪飲食領域的創造實在令人驚嘆。就食材的豐富,烹飪手法的多樣,不同菜系口味之紛繁,果腹之外品嘗、養生、治療、交際等功能的眾多,在世界上可以說無與倫比,漫長的烹飪飲食發展史,有多少高超的發明和技藝使人驚呼,有多少與之相關的生動故事讓人神往。但是,要了解這些故事,學習這些技藝,必須去閱讀古書,而訓詁學,就是幫助我們準確讀懂古書的橋梁。

訓詁再現烹飪古史

現在再來說訓詁學。

訓詁學是中國傳統語言文字學的一個組成部分。周代的宮廷學校分國學與鄉學,其中包括小學與大學。八歲入小學,保氏教國子,先以“六書”,因為只有先學習了漢字,才能通過讀書學習數學和禮、樂、射、馭等別的課程。所以周代就把認字、讀書、作文這種開蒙的教育稱作“小學”。秦始皇初兼天下后,講求實用技術,燒毀經書,并發布很嚴厲的“挾書令”——除幕府外,民間不能私自藏書。漢初“罷黜百家,獨尊儒術”,需要將先秦經典發掘出來,始創經學,以儒家經典《詩》《書》《易》《禮》《春秋》為教材。

《四書五經》(中華經典普及文庫)

漢字是表意文字,古文經學家手中持有還保存著古文字書寫的經典,而早期古文字形義是統一的,因此可以利用漢字的字形來證實經典的意義,從而解讀經意、還原歷史。這就產生了將漢字形音義統一而整理典籍的學問,沿襲周代的名稱,仍叫“小學”。這里的“小學”不是小學問,因為它和經典捆綁在一起,是經學的一個部分,在當時是大學問,所以漢代就有人給它翻案,說不能再把它“降在小學”。于是到了隋唐時期,便將“小學”明確分為文字(形)、聲韻(音)、訓詁(義)三門。這三門學問,雖各自都有自己的理念、方法和專書,但就解讀古代文獻的應用目的而言,形、音、義必須結合,文字、音韻、訓詁是分不開的。東漢許慎盡二十年之力,作了一部《說文解字》,在五經話語系統的基礎上總結了漢字的形義關系,并建立了上古音系統,是第一部把文字聲韻訓詁學引向科學的經典著作。

訓詁學是解讀古代漢語書面語意義的學問,它有三個基本方法:一個是“以形索義”,也就是利用漢字的表意性來解釋古代典籍。第二個是“因聲求義”,也就是考察詞的古音,找到詞的本字,再準確理解詞的本義。清朝大學問家戴震說“故訓音聲,相為表里”,王念孫說“訓詁之旨,本于聲音”,都是說音和義的關系很重要。第三個是“因義證義”,是利用漢語詞義的系統性和引申規律來確證意義的內涵。這三個方法合在一起,就是“形音義互求”。在這本小書里,是想一方面介紹古書上關于烹飪飲食的記載,一方面采用訓詁學形音義互求的方法,讓大家既熟悉了古人的生活,又熟悉了古人解讀文獻的訓詁學。

利用漢字形音義的結合,追溯漢字和古代漢語詞義的變遷,可以找到很多烹飪飲食文化的信息,使烹飪古史再現,它是寫在書上的文物考古。這里只舉一個例子:上古漢語中,“禽”是鳥獸的總名,這個字從“禸”,表示禽獸的腳爪,古人對禽獸的腳爪最為敏感,因為他們要靠腳印來辨識禽獸的種類與行蹤。

后來,人和鳥獸有了更深入的接觸,分清了飛的和走的,漢字中就有了“禽”與“獸”的分立。《爾雅·釋鳥》:“二足而羽謂之禽,四足而毛謂之獸。”“禽”與“擒”同源,“獸”與“狩”同源,這說明,在語言里“禽”與“獸”分立之時,中原尚處在狩獵時代,烹食的肉類原料是以野生動物為主的。此后,人類分清了猛獸和馴獸,有一部分肉食的食材可以豢養了。于是由“獸”孳乳出“畜”字,“畜”在《說文解字》里有一個重文寫作,從茲從田。“茲”有滋生、積累義,“畜”是豢養而積累下來的田獵物。有豢養,就必定有放牧。狩獵與畜牧并存,人類的生活資源有了剩余和積存,生產力又向前發展了一步。這是生產信息,同時也是烹飪飲食信息。

漢字和漢語反映的這些信息,在典籍的記載里可以得到證明。《周禮》記載,在宮廷里掌管烹飪飲食的官宦(其實是家奴)最高為“膳夫”,他手下有“內饔”掌管宮廷內的飲食,“外饔”掌管祭祀及宮廷外皇親的飲食。另有“庖人”是專管炮制肉食的,肉食的原料分六獸(麋、鹿、熊、麕、野豕、兔)和六禽(雁、鶉、鷃、雉、鳩、鴿),由“甸人”供應。“甸”是郊野,這里所說的“獸”和“禽”都是野味,經過狩獵獲得,或有多余,養在郊野的園囿里。六畜(馬、牛、羊、犬、豕、雞),則是豢養在牢和圈里,可以按需取用。《周禮》記載的飲食管理的格局,與漢字漢語詞匯的分合狀況完全吻合。這個例子說明,了解烹飪飲食文化,需要閱讀古代典籍、考證字詞意義的發展。也就是說,需要有一點訓詁學的常識。

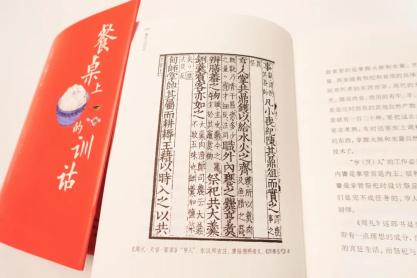

《周禮·天官·冢宰》“亨人”,東漢鄭玄注,唐陸德明音義,《四部叢刊》本

我們已經在《舌尖上的中國》那些視頻里看到了現代美食的制作,飽了眼福。在旅游業發展的今天,只要到各處去走一走,飽一飽口福更是不成問題。除此之外,我們是否還要對那些廚藝與美食的歷史有一點了解,來充實一下我們的精神呢?誠如此,對中華民族的創造性,也會有更深的體會吧!

(本文原載于《光明日報》2022年8月6日12版,標題為編者所擬,分段有調整。作者:王寧,系北京師范大學文學院資深教授、博士生導師)

作者簡介

王寧,1936年生,浙江海寧人。師從我國著名文字訓詁學家陸宗達先生。北京師范大學文學院資深教授、博士生導師,兼任全國哲學社會科學研究規劃咨詢委員會委員、教育部哲學與社會科學委員會語言文學新聞學部委員、教育部基礎教育與教材咨詢委員會委員。主要著作有《訓詁方法論》、《古漢語詞義答問》、《訓詁與訓詁學》(以上與陸宗達先生合著)、《〈說文解字〉與漢字學》、《訓詁學原理》、《漢字構形學導論》等。

【簽名鈐印】《餐桌上的訓詁》(作者王寧先生簽名鈐印本)

(統籌:一北;編輯:白昕惠)

原標題:《一日三餐里的智慧——以訓詁為橋梁讀懂中國烹飪飲食》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司