- +1

昝濤︱土耳其革命史三題:國際法、領袖與帝國

前言

今天,在區域和國際研究的意義上,了解和研究土耳其,尤其是它的歷史,既有學術的興趣,也應是中國與世界關系這個時代大命題的一部分(昝濤,《發展區域和國別研究,離不開基礎學科建設和頂層設計》,《光明日報》,2017年12月20日)。在更廣泛的意義上,這樣的“時代命題”亦不惟今日所獨有,已被多數人忘記的是,了解和研究土耳其,一度是近代以降中國知識分子和政治精英頗為熱衷的課題(昝濤,《中國和土耳其之間的精神聯系:歷史與想象》,《新絲路學刊》第一期,社科文獻出版社,2017年2月)。由此,我們今日所謂的關注就既是傳承,又具新意。

格言云:“過去即外國。”(The past is a foreign country.)其意是說,當下之人看待或研究自己的歷史,就像看同時代的外國一樣,前者是時間的距離,后者是空間的距離。進一步言,若是研究外國的歷史,當是時間和空間意義上存在雙重距離,更不必說語言和文化上的隔膜。此即研讀外國歷史的特殊處。

著名史家湯因比曾睿智地點明:若談論自己以外之事物,任何個人或集團都難免自我中心主義,此為人類社會之常態,也是成為人的一種“代價”( 阿諾德·湯因比,《一個歷史學家的宗教觀》,四川人民出版社,1998年,11頁)。從中文讀者的角度說,相對而言,土耳其在時空、文化和情感上跟我們的距離是比較遠的。

前述各種距離與隔膜,決定了大部分國人對土耳其的陌生感。基于此,以中文為媒介創作的各類作品,當以此“距離”為心理前提,并盡力拉近之。相應地,若以當下為引子,從現在說起,或許是一個能稍稍縮短那些距離的某種合適方法。當然,如何措置歷史與現實之關系,學者們向來聚訟紛紜。此處不贅言。

“洛桑”之約

2017年12月7日至8日,當代著名的政治領導人、土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdo?an)訪問了其鄰國希臘。這并不是一次平常的外交活動。自1952年以來,亦即六十五年中,這是土耳其國家元首首次訪問希臘。土希兩個國家是鄰居,且同為北約成員,但雙方關系一直緊張;上世紀七十年代以來,還有幾次瀕臨戰爭邊緣。土耳其和希臘這兩個國家,既有歷史積怨,又有現實的宗教矛盾、領土糾紛和利益沖突。埃爾多安的這次希臘之行,也并不“和諧”。其間,賓主多次發生言語上的齟齬,且直接或間接涉及歷史問題。毫不奇怪,挑起話題的是埃爾多安,他屢次提及兩國領土糾紛以及希臘的穆斯林少數民族問題。這讓希臘領導人頗為不快。在電視轉播的會談中,埃爾多安和希臘領導人互“懟”,場面尷尬,令外界一度對訪問成果感到悲觀(http://www.jwb.com.cn/gj/201712/t20171210_4824577.html)。

訪問希臘期間,埃爾多安提出“更新”《洛桑條約》:“這個條約中有些懸而未決的問題,有些事情令人費解。并且,這個條約是九十四年前簽署的,簽署國有十一個,不止是希臘和土耳其。所以,應當更新了。”對此,希臘總統帕夫洛普洛斯禮貌而又堅決地反對:“條約不可談判,既不需修正,也不需更新。”他強調:“按照法律,可以對條件加以詮釋,但不能修正。”

《洛桑條約》(Lozan Bar?? Antla?mas?),距今都快一百年了,就算是在中國,從小到大的世界歷史教科書里都少不了它。土耳其和希臘這兩個國家的領導人,為什么今天還會為《洛桑條約》爭吵不休?以往,無論是中國的還是土耳其的(革命史范式下的)歷史書寫,通常是要么高度贊揚凱末爾這樣的偉大政治和軍事領導人,要么就是強調土耳其革命在反帝、反封建方面的重要歷史意義。這些都還OK。《洛桑條約》也會被提到,但主要是被視為革命斗爭勝利的一個成果:《洛桑條約》取代了喪權辱國的《色佛爾條約》(Sevr Antla?mas?),這是一戰后凱末爾領導的土耳其武裝斗爭戰勝了以希臘為主的協約國勢力后贏得民族權利的結果,這是土耳其民族獨立革命的偉大勝利。

如此而已。

如果是這樣,現在的土耳其領導人為什么還要主動提出修改《洛桑條約》?難道土耳其一直把它視為“不平等條約”?

顯然并非如此,《洛桑條約》當然并不只是我們的世界歷史教科書上提到的那么簡單,它包含的內容非常龐雜,篇幅也很大,很多方面對當代土耳其仍具有規定性。

《洛桑條約》是土耳其共和國建立的基礎。對現代土耳其來說,《洛桑條約》的意義怎么高估都不為過。以往的革命史敘事主要是從政治的角度強調了軍事上的勝利、偉大領袖的作用等,但不容忽視的是,土耳其共和國的建立不是內戰的結果,而是國際斗爭的結果,因此,作為現代國際關系規則之表達形式和載體的條約,具有重要的作用。在“法治主義全球化”的時代,更須在上述意義上理解《洛桑條約》。《洛桑條約》盡管是在1923年簽署的,但它對簽署國尤其是土耳其至今仍具有重要影響,它不只是基本劃定了土耳其的邊界、承認了土耳其人的民族權利,對土耳其建國具有重要意義,而且規定了簽約國的長久義務。 在當時,這個條約主要規定了五個方面:

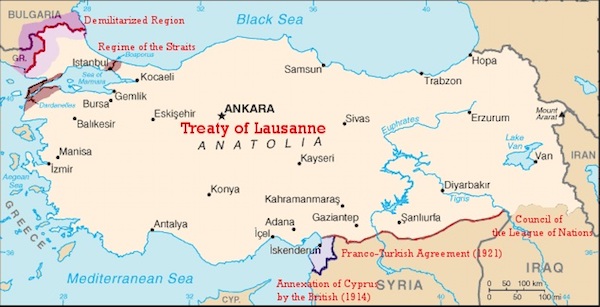

(1)邊界和土地權利,除了土耳其與鄰國的邊界問題,還規定了土耳其擁有東色雷斯,西色雷斯被劃給了希臘,愛琴海上的諸多島嶼在后來大部分給了希臘,這也是今天希臘的海岸線特別靠近土耳其這一側的原因;

(2)廢除了列強在土耳其各項特許權;

(3)劃分了奧斯曼帝國的債務,讓原有的奧斯曼帝國各國也按比例分擔這些債務,并規定了償還期限;

(4)博斯普魯斯海峽實現最大程度的自由通行,毗鄰地區實現非軍事化,限制了土耳其的主權,直到1936年土耳其才恢復對海峽的完全控制;

(5)與希臘有關的問題,主要包括三個方面:各自境內少數民族的交換,在執行的過程中,少數民族實際上是按照其宗教信仰來劃分的,自然就出現了講希臘語但不懂土耳其語的穆斯林被迫移民土耳其,而講土耳其語完全不懂希臘語的基督徒被迫移民到希臘的情況,當時有一百三十萬人從土耳其遷出,五十萬土耳其人從希臘遷出,僅西色雷斯和伊斯坦布爾的少數民族免于被遷移。(以上內容的總結,參考了悉納·阿克辛,《土耳其的崛起》,社會科學文獻出版社,2017年,203-207頁。)

從領土的角度來說,土耳其人喪失了摩蘇爾和西色雷斯,但與1920年西方意圖瓜分土耳其的《色佛爾條約》相比,《洛桑條約》當然是土耳其人的勝利。在這個問題上,歷史的評價須有現實主義精神。不只是在戰場上,土耳其人贏得不易,且有好運氣的成分;即令武裝斗爭勝利之后,在《洛桑條約》的外交談判中,土耳其人也同樣不容易,僅從時間看,這個談判前后持續了八個月之久。

《洛桑條約》“第三章”是關于“少數民族權利”的規定(Ekalliyetlerin himayesi/Az?nl?klar?n korunmas?,該具體條款的土耳其文本參見Ali Kemal Meram, Belgelerle Türk-?ngiliz ?li?kileri Tarihi, Istanbul: Kitap??l?k Ticaret Limited ?irketi, 1969, pp.256-8;中文版參見王繩祖,《國際條約集,1917-1923》,世界知識出版社,1961年,856-859頁)。當時所謂少數民族,在土耳其是指非穆斯林,根據對等原則,希臘也要確保自己境內的穆斯林少數群體的權利和宗教自由。需要提請注意的是,也正是根據這一點,土耳其長期并不給予庫爾德人少數民族的身份,因為,庫爾德人至少還是穆斯林,討論當代土耳其的庫爾德問題,必須要回到《洛桑條約》。這是《洛桑條約》影響當代土耳其的一個重要例證。

前述土耳其領導人埃爾多安講希臘的少數民族地位問題,他主要關注的是西色雷斯的十多萬土耳其族穆斯林,這部分人自1991年來被剝奪了自己選舉穆夫提(伊斯蘭教法說明官)的權利,那之后到現在則是由希臘政府任命穆夫提。但希臘任命的穆夫提往往得不到這些穆斯林的認可,他們仍然堅持自己具有選舉穆夫提的權利。這是土耳其一直對希臘耿耿于懷的事情,它認為希臘政府的做法違背了尊重宗教自由的國際規范。顯見,土耳其并沒有將此事單純地視為希臘的內政事務,土耳其認為希臘的土耳其族穆斯林少數民族沒有享受到《洛桑條約》賦予的權利。

《洛桑條約》實際上對土、希雙方有一個共同影響,那就是以宗教歸屬作為界定少數民族的標準,在希臘是非東正教徒,在土耳其則是非穆斯林。在某種意義上,這其實是奧斯曼帝國按教區而治的米勒特制(millet system)在現代的承續。但土耳其現在要求希臘政府同時要把種族因素考慮進來,也就是賦予在希臘的“土耳其人”以少數民族的身份。而希臘人的擔心是,這種改變將引發本國內政的新爭端,所以,在雙方領導人會談的時候,希臘方面的說法是:1923年的《洛桑條約》已經確保了希臘境內穆斯林少數族群的宗教自由,所以,沒有必要進行什么修改。

僅通過最近土、希兩國領導人圍繞《洛桑條約》發生的齟齬就可以體會到,現代土耳其的建立是一個真正的國際性事件,不僅今天土耳其等國還受到這個條約的約束和規定,而且它還直接影響著各自國內政治和社會進程的發展,有些問題還常常溢出民族國家的邊界。圍繞《洛桑條約》的很多影響和爭議,在土耳其之外還較少被重視,尤其是沒有將其置于“世界史”的范疇加以考量。相關國際法的問題,對于那些尚未真正完全完成建國進程的國家來說,應該是有啟示意義的。

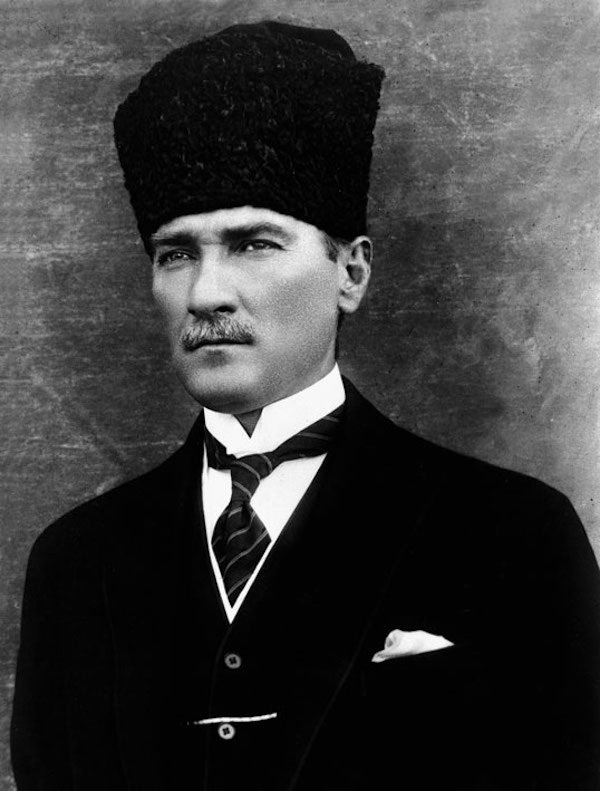

對“領袖”的愛戴與不敬

2017年,土耳其有兩位歷史學家因“攻擊穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖爾克(Mustafa Kemal Atatürk)”的罪名,被法院各判處十五個月的監禁。蘇雷曼·耶西余爾特(Suleyman Yesilyurt)和穆斯塔法·阿瑪甘(Mustafa Armagan)兩人分別在電視節目和雜志上“八卦”了國父凱末爾的私生活,蘇雷曼涉及了凱末爾與其養女阿菲特·伊楠(Afet Inan)的“特殊”關系,穆斯塔法則發表了凱末爾前妻拉蒂菲的一封信。實際上,受到影響的人不止這兩位歷史學家,還有一位哈桑·阿卡(Hasan Akar)因為攻擊凱末爾的母親而被指控。不僅是土耳其法院宣判了,而且,執政黨和反對黨的政要也公開譴責了這些歷史學家。土耳其廣電高等委員會則對相關媒體予以重罰,相關雜志也被下架。西方媒體在評論這一系列事件的時候,幾乎一致認為土耳其很可笑,又一次抓住了土耳其的新聞自由問題大做文章。(https://nsnbc.me/2017/11/02/86923/)

2015年,在北京舉行的一次關于中國與土耳其關系的論壇上,我從世界史的角度提到并肯定了凱末爾(這是中國人已經習慣的直接稱呼,土耳其人的慣常稱呼是阿塔圖爾克)對現當代土耳其的塑造。發言之后的茶歇時,一位年長的土耳其朋友主動過來跟我握手和擁抱,一個勁兒跟我說謝謝,說因為在這里聽我講他們的國父倍感親切,而在土耳其,已經很少也很難聽到這種聲音了。我知道,他說的當然不代表統計學意義上的真實。但從情感的角度,那對他而言也是真實的。

寫到此處,又記起一位土耳其裔美國人類學家講述的個人經歷。十幾年前她返回家鄉的時候發現,父母在汽車里、家里到處懸掛或放置各種帶有國父凱末爾頭像的飾物,她得出結論說:在凱末爾活著的時候,伊斯蘭被“私人化”了,凱末爾主義成為公共的;而在正義與發展黨(AKP)執政的二十一世紀,凱末爾主義被“私人化”和邊緣化了,伊斯蘭主義成了公共的(Esra Ozyurek, Nostalgia for the Modern: State Secularism and Everyday Politics in Turkey, Duke University Press, 2006)。

Esra Ozyurek, Nostalgia for the Modern:State Secularism and Everyday Politics in Turkey

這幾個最近的與土耳其國父凱末爾有關的生動例子,一再凸顯了當代土耳其社會圍繞國父遺產發生的精神撕裂。從當下的視角看,土耳其的國際名片可能是埃爾多安,但歷史地看,土耳其國父凱末爾及其遺產對土耳其共和國(乃至在世界范圍)都有重大影響。了解和研究土耳其共和國,凱末爾和凱末爾主義無論怎樣都是無法被輕易“打發掉”的。越是早期從事土耳其共和國歷史研究的人,對凱末爾的情結可能就越重。這可能類似于中華人民共和國史研究者對毛主席的那種感覺。

容易理解的是,土耳其革命史給凱末爾戴上偉大領袖的光環,突出他個人的歷史作用和天才領導。實際上,凱末爾不是一個人在戰斗。他本人屬于奧斯曼帝國晚期出現的(以青年土耳其黨人為代表的)、相信庸俗唯物主義的精英主義者,凱末爾與這些人都堅信科學將戰勝宗教,只要通過“專制主義”的強力控制和灌輸,人民遲早會接受世俗主義和歐洲文明,并沿著精英們規劃的道路前進,成為“新人” (關于凱末爾專制主義和國家主義的討論,參見董正華,《土耳其現代化道路的基本特點——以凱末爾革命為重點》,羅榮渠主編:《各國現代化比較研究》,陜西人民出版社,1993年,361-362頁)。

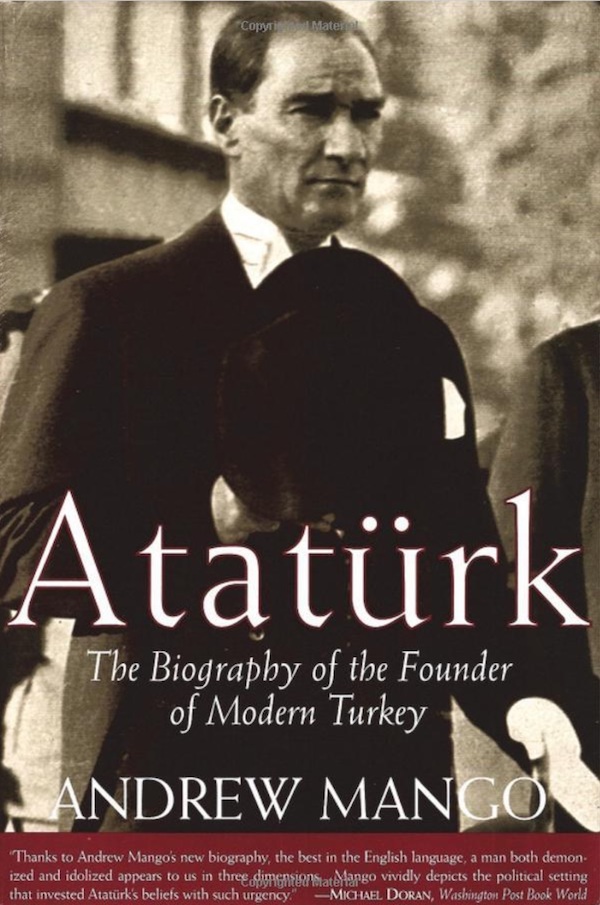

凱末爾等青年土耳其精英很多是來自歐洲的穆斯林,這部分是被稱為“巴爾干土耳其人”或“歐洲土耳其人”(Kemal Karpat, Ottoman Past and Today’s Turkey, Leiden: Brill, 2000, p.12)。奧斯曼帝國曾經征服并控制了大片東歐巴爾干的領土,“歐洲土耳其人”自視為征服者的后代,但十九世紀以來,隨著奧斯曼帝國逐漸失去對這些地區的控制,生活在歐洲地區的大量穆斯林陸續被排擠出來(祖籍馬其頓的凱末爾的家人也是如此, Andrew Mango, Atatürk, London: John Murray, 1999, p.114,122),他們來到了伊斯坦布爾和安納托利亞,因為生活環境等原因,從歐洲來的土耳其人與小亞細亞的土耳其人在很多方面,尤其是思想意識上很不同。

Andrew Mango, Atatürk

凱末爾自己就是歐洲土耳其人的典型,他的家在薩洛尼卡,那是一個發達的港口城市,且不是一個穆斯林占人口多數的城市,各種來自歐洲的物質和精神產品多是在這里產生直接影響,再通過這里影響到帝國的中心。“巴爾干土耳其人”得風氣之先,更容易接受凱末爾主義的改革。直到今天,社會學家研究發現,大多數支持伊斯蘭主義政黨的土耳其人是受教育程度較低者。

幾乎沒有人能否認凱末爾對現代土耳其的重大貢獻和影響,關于他的改革所造成的重要歷史影響,這里無法詳述(筆者即將發表一篇討論“凱末爾思想世界”的文章)。僅就影響最深遠的世俗化而言,在當時的土耳其存在著兩種對待伊斯蘭的不同路徑:一是“重構”伊斯蘭教,參照路德教會的歷史經驗,提出改革伊斯蘭教的主張,目標是要抽離宗教的教義、神話、儀式和超驗的方面,使伊斯蘭教成為一種唯物主義哲學,重構伊斯蘭教的目的,仍然是要實現進步和啟蒙,這引起了包括麥加的謝里夫在內的很多人強烈不滿,這種重構伊斯蘭教的態度是一戰期間謝里夫領導阿拉伯人起義的重要原因,實際上,那些主張重構伊斯蘭教的人并不是嚴格意義上的宗教改革家;另一路徑是模仿歐洲社會尤其是法國的做法,控制宗教并使宗教盡可能地邊緣化,凱末爾黨人的做法主要是側重于第二個路徑。這兩種策略/路徑的目標一致,“重構”宗教也是一種策略,最終還是要拋棄宗教。可以肯定的是,凱末爾主義對宗教的態度是激進的。

凱末爾有關于土耳其民族和現代社會的理想,但甚少教條主義,也沒有一個整全的意識形態體系。被總結出來的“凱末爾主義”六大原則(alt? oku, 共和主義、民族主義、世俗主義、平民主義、國家主義、革命主義)也說不上是個體系。從凱末爾革命和改革的細節可以看出,他有的是謀略家講求實際的氣質。

對凱末爾革命的歌頌,須清楚一個前提,那就是,他不是奧斯曼帝國的分裂者,也不是拯救者,他是在土耳其民族走投無路的情況下,在當時美國總統威爾遜所提的“十四點”的框架下,帶領土耳其人“用刺刀”拼下了這么一份兒家業。在當時,這并不是通過理性預估必然能夠實現的前景。偉人之所以偉大,就是在緊關節要的時刻,能夠順應時勢,毅然選擇一條道路。這是決斷,它在很大程度上是性格使然,不是靠理性的算計。凱末爾就是馬克斯·韋伯意義上的“克里斯瑪”(魅力型領導人),他是在一個特定的歷史情境里自然產生的(馬克斯·韋伯,《經濟與社會》,商務印書館,1997年,269-283頁)。在日常的集體生活中,相似的情境總是不斷出現。

再訪帝國

借這個機會,我還想討論與凱末爾領導的土耳其民族獨立革命有關的另一個話題,即如何看待從奧斯曼帝國向土耳其共和國的這個變遷。要跟伯納德·劉易斯教授一樣去同情地理解凱末爾民族主義敘事中的那些虛幻和夸大的成分,這并不很難,包括歷史上的中國人和歐洲人都不乏稱贊凱末爾革命者,認為那是反帝、反封建的、成功建立現代民族國家的典范,這一點不知曾羨煞多少被軍閥混戰搞得疲憊不堪的、苦苦思索的中國人。

這里想說的是,所謂從奧斯曼帝國崩潰到土耳其共和國的“鳳凰涅槃、浴火重生”,在以往的歷史敘事中成了某種被集體歌頌的偉大事業,而在這之外,其他的反思的可能性基本上被遮蔽了。蘇格拉底不是曾說“未經反思的生活不值得過”嘛。以中文為母語的我們,既然與奧斯曼-土耳其的時空距離比較遠,它又不是我們的“東方問題”,基于帝國崩潰和大一統的不同歷史境遇和切身感受,或許我們可以有一些少許不同的反思,盡管歷史無法走回頭路。

對奧斯曼帝國及其歷史命運的認知,主要是受到了兩個視角的影響。一是歐洲人的“東方問題”視角,另一個是土耳其民族主義。

奧斯曼帝國的故事,用最通俗的、簡練的語言可以這樣概述:

土耳其人的祖先是來自中國以北的草原游牧人,他們差不多是在一千年前遷徙到了小亞細亞,之后陸陸續續又有更多的講突厥語的部落遷過來。其中一支由奧斯曼領導的部落后來逐漸強大,到十六世紀初的時候,奧斯曼人已經成長為一個地跨歐、亞、非三大洲的近東-地中海帝國,由于統治了大片的歐洲領土,而且長期是地中海世界和歐洲事務的重要“玩兒家”,奧斯曼-土耳其人于是成了歐洲人的“夢魘”,到了近代,隨著歐洲民族國家的崛起、奧斯曼帝國的相對衰落及連續戰敗,歐洲人(包括俄國)再也難以將奧斯曼帝國視為一個平等對手。如何肢解奧斯曼帝國就成了歐洲列強的“東方問題”。在意識形態上,通過對土耳其人和伊斯蘭的妖魔化,通過東方專制主義的意識形態,歐洲人建立起了自己的認同(Asli Cirak-man,《從暴政到專制主義:啟蒙對土耳其人的無知圖畫》,昝濤譯,林國華主編:《歐羅巴與亞細亞》,上海人民出版社,2010年)。盡管作為帝國主人的土耳其人不斷努力探索“富國強兵”的道路,但作為歐洲的“東方問題”,奧斯曼帝國終將難逃被肢解的命運。先是帝國境內基督教領土(當然是在歐洲列強的慫恿、干預和支持下)分崩離析,使得奧斯曼帝國的歐洲領土規模迅速縮小,到第一次世界大戰時,奧斯曼帝國加入德國為首的同盟國陣營,結果戰敗,土耳其人必然面臨著亡國滅種的危機,希臘人、亞美尼亞人、庫爾德人在一戰后都有各自的擴張或獨立的野心。土耳其人幸運的是,在凱末爾的領導下,打贏了獨立戰爭,從而使得希臘帝國主義和亞美尼亞民族主義的某種幻想破滅了,庫爾德精英的民族獨立進程也被擱淺。

在上述歷史脈絡中,奧斯曼帝國解體、瓜分土耳其,就意味著“東方問題”的解決,對歐洲的歷史敘述來說,這是一個長期被期待而又成為了現實的理想狀態。《洛桑條約》反而是對這個“理想”的重擊。但對奧斯曼帝國來說,既然它已經如所期待的那樣煙消云散了,將這作為“歷史的必然”也就成了自然的。由是,歐洲人抹殺了他們曾經長期將奧斯曼土耳其人作為平等一員,并歡迎它深度參與歐洲事務的史實。在奧斯曼帝國曾經統治過,后來又分裂出去、獨立建國了的地方(不只是歐洲,也包括阿拉伯地區),不管過得好不好,當地的民族主義敘事必然把跟奧斯曼帝國有關的那個過去說成是被殖民的、黑暗的時代,只有這樣,他們的解放和獨立才有正當性。總之,無論是在歐洲的整體歷史意識中,還是在前奧斯曼領土上建立了新國家的地方,奧斯曼帝國的解體,都被當成是一件值得慶祝的好事。

一切奧斯曼帝國的事物,都成了不正常的、臨時性的。

這是勝利者的歷史觀。

對土耳其人來說,他們也“分有”勝利者的這件“好事”。作為奧斯曼帝國主人的土耳其人最后失去了曾經地跨歐、亞、非三大洲的帝國,經由一場民族獨立運動,土耳其人與歐洲各方似乎達成了一個能夠彼此接受的結局。土耳其共和國最終成為一個七十八萬平方公里(相當于中國的青海省面積那么大)的地區性中等規模的國家,盡管在今天的中東地區,土耳其也不算小國,甚至可以被稱為地區大國和強國。但相對于歷史上強盛的奧斯曼帝國,只能說,土耳其共和國的誕生對土耳其人而言不是最壞的結局。

土耳其共和國既然也是經由革命建立的國家,在它的革命意識形態里,除了跟歐洲人的敵對情緒,它還要勉為其難地處理奧斯曼帝國這個曾經的龐然大物。土耳其人曾經是這個帝國的主人,這種處理在心態上將是復雜的,但它又不得不這么干,因為,硬邦邦的現實是不得不接受的,心理上的復雜或不好受,只能是次要的了。土耳其人在心理上處理這個帝國遺產方式是典型的民族主義式的:奧斯曼帝國早就不合時宜了,近代社會的潮流是民族主義的,奧斯曼的不等于是土耳其的;潛臺詞就是我們本就不該有這個帝國,因為有了這么個帝國,土耳其民族承受了額外的負擔,她總是為了保衛這個民族或那個民族、為了捍衛這里或那里而流血犧牲,卻唯獨沒有了自我,現在,土耳其人終于可以擺脫帝國歷史的包袱了。

土耳其國父凱末爾曾經痛批帝國時代的各種擴張主義:奧斯曼主義、泛伊斯蘭主義和泛突厥主義。但我也曾在自己的書中提到,凱末爾對這些擴張主義的批判,并不是一個真實的反思和發自內心的放棄,而是一種不得已的妥協,他的批判貌似說理,實則無奈,因為放棄那些擴張主義的“理想”,大多是基于政治現實主義的考慮,也就是說,他之所以批判那些主張,是因為土耳其根本沒有精力和實力去做,選擇龜縮為一個地區性的民族國家,是最為現實主義的態度。凱末爾本人也不是如革命史所敘述的那樣一開始就想建立共和,在奧斯曼帝國戰敗時,他首先考慮的是為自己在戰后的政府中謀得一個理想的職位,比如戰爭部長。

用革命的民族主義方式,土耳其共和國就被說成是真正為了土耳其人的偉大事業,奧斯曼帝國就成了土耳其人應該拒絕的過去。

由是,在奧斯曼帝國晚期,各民族,尤其是土耳其人曾經想方設法維系帝國的努力就被各種民族主義(與帝國主義的合謀)抹殺了,剩下的只是對各種所謂民族獨立的歌頌。

歷史上的和今天的人說土耳其革命了不起,無非是有前述的某種先驗立場,這個立場,無論是從土耳其革命還是從歐洲歷史的書寫來看,就是預設奧斯曼帝國被肢解是一個正常的、應然的歷史趨勢。對歐洲人來說,這是面對和解決“東方問題”的邏輯,對土耳其人來說,這是一個被強加又只能“欣然接受”的邏輯,它發展成為土耳其民族主義和現代共和國的邏輯。

在以往關于土耳其現代史的訪談中,我常常會被問到土耳其的所謂“成功”或“模式”,現在,我越來越覺得這種提問的方式是有問題的。這么說并不是想為奧斯曼主義招魂,或為當下時興的新奧斯曼主義張目,而是想說,民族國家和民族主義自身的問題,尤其是它們帶來的災難還沒有被實在地、徹底地反思,自奧斯曼帝國解體直到今天的百年現代歷史上,中東所經歷的種種動蕩、沖突和災難,包括近幾年的ISIS問題,無不與奧斯曼帝國的解體(及其背后不同時期的帝國主義陰謀)有著密切的關系,這個主題在巴爾干地區也是適用的。

帝國主義和民族主義合謀的狂歡,已經嚴重削弱了我們的反思能力。沒什么是歷史的必然,不管以什么方式回溯歷史的那個斷面,在場者和后來人,所能抓住的其實只是歷史和真理的碎片。那些向我們兜售各種必然性的人,不妨懷疑其真實動機。

贅語

以上大概算是閱讀悉納·阿克辛(Sina Aksin)所著《土耳其的崛起》這本書時產生的“碎碎念”吧。說實話,我不太喜歡出版者選定的這本書的中文標題,它不但改變了原書的意思,而且大大削弱了該書的歷史氣質,尤其是考慮到“崛起”已經是當代中文里面被過度使用的詞匯了。關于十九世紀到二十世紀前半期奧斯曼-土耳其歷史的最經典的研究著作,是伯納德·劉易斯的《現代土耳其的興起》(The Emergence of Modern Turkey)。再對照阿克辛教授這本書的原標題——《從帝國到革命的共和國:土耳其民族的興起,1789年至今》(Turkey: From Empire to Revolutionary Republic—The Emergence of the Turkish Nation from 1789 to Present)——就不難看出該書的英文標題的選擇是有接續到劉易斯教授那里的某種考慮。作者阿克辛在介紹劉易斯這本書的時候,認為其是“關于十九世紀和二十世紀前半期的土耳其,最著名的英文著作”。還有一點,阿克辛和劉易斯有一個明顯的共同之處:他們都是凱末爾主義革命的同情者。

譯者選擇這本書的理由是令人贊賞的:土耳其本國的頂級歷史學家為大眾撰寫的歷史著作,曾在報刊上連載,可讀性強,該書又被翻譯成英文了,被國際學界所接受。這些“指標”足以使其成為一本必讀書。我還想補充的一點是,英文版加上了三個關于當代部分的章節,這是非常重要的。因為,從目前國內翻譯過來的外文著作看,大部分都比較老舊,還沒有一本能夠把近代-現代-當代土耳其歷史通著講下來的作品。這是非常難得的。對于了解土耳其從十八世紀以來到今天的變革,該書應具有經典意義上的價值。

《從帝國到革命的共和國:土耳其民族的興起,1789年至今》

另外,如前所述,阿克辛與劉易斯一樣都同情凱末爾革命。阿克辛可能是一個典型的世俗主義者。他絲毫沒有掩飾他對國父凱末爾的愛戴之情,并在字里行間為其進行了理性的辯護。這種帶有明顯感情色彩的作品,其實更為難得,它代表了土耳其現代精英的某種普遍立場。在后來增寫的當代部分中,阿克辛將伊斯蘭主義和原教旨主義等同,在他看來,他們都是要引入沙里亞的統治。這種看法當然有爭議,但確實是很普遍的看法,日本研究伊斯蘭教法的學者也曾指出這種看法的普遍性(大河原知樹、堀井聡江,《イスラーム法の「変容」:近代との邂逅》,東京:山川出版社,2014年,第1頁)。阿克辛尤其講到了伊斯蘭主義政黨善于偽裝的一面,這種對政治伊斯蘭的不信任態度在土耳其的世俗主義精英之中并不罕見。

我曾在六年前出版的個人專著的“結語”中說:“正發黨代表的就是溫和的伊斯蘭主義,……在某種程度上,對凱末爾主義的民族主義的挑戰已經在土耳其取得了勝利。凱末爾黨人的民族主義需要重新解釋和發展自我,必須與時俱進。”(昝濤,《現代國家與民族建構——20世紀前期土耳其民族主義研究》,北京:三聯書店,2011年,392頁)今天,當人們談論所謂的歐洲穆斯林問題時,經常拿人口比例及生育率說事。在穆斯林國家和社會內部,歷史地看,有些趨勢也有相似之處。凱末爾時代不是大眾民主的時代,1946年之后土耳其就進入到西方式民主制度的軌道了,也正是在這個新的軌道,人們見證了所謂土耳其的伊斯蘭復興。伊斯蘭主義政黨恰恰是通過選舉上臺的,并持續地保持了選舉優勢。

阿克辛也沒有回避一些敏感問題,除了伊斯蘭主義之外,還有就是土耳其和希臘之間的悲劇。一方面是人口交換,他做了戰略家意義上的評論,也就是說,盡管當時的代價是巨大的,但如果不這么做,在未來的代價可能會更大。另一個方面他也介紹了土耳其人對1915年“亞美尼亞大屠殺”的態度,在一個“一邊倒”的輿論環境里,土耳其人作為最重要的當事方,不管他們的意見是什么,也需要其聲音被聽到。你可以不贊同,但仍然需要給予其表達的權利。

土耳其的故事不好講。因為,土耳其相對于中國的讀者來說,過于遙遠和陌生了:它沒有美國的強大和全球影響力,它也沒有在中國的對外貿易額中占據特別重要的位置。但歷史地看,土耳其曾在中國的知識和政治精英的思想世界占據過較大的比重。從康、梁到孫中山等革命黨人,再瞿秋白、張聞天、毛澤東等共產黨人,都曾經在一個時期關注土耳其的變化與發展。更不必說,中國的穆斯林知識分子更是對土耳其的現代變革給予了充分的關注。以前,中國人關注土耳其有兩個原因:一是土耳其最先實現了民族獨立,在反對帝國主義的斗爭中取得了令人羨慕的勝利;另一個是土耳其成功地實現了國家的世俗化、現代化轉型,甚至在1960年代被認為是繼日本之后第二個成功地實現了現代化的非西方國家。

今天,上述理由似乎不再那么能打動人了。今天的土耳其是一個民粹主義的、伊斯蘭主義掌權的國家。今天的人類,還沒有走出近十年的金融危機,還沒有完全適應中國慢慢在重回世界秩序的中心,還日益強烈地感覺到穆斯林社會正在發生的復雜變動。無論是從歷史的、結構的、意識形態或神學的角度,去探討穆斯林世界已經和正在發生的種種變化,都有很多吸引人眼球的結論。但作為一個特殊而又普遍性的個案,土耳其的革命實踐留給我們很多值得反思的歷史經驗。

研究外國史,可能會有很多追求,其中一個應該是研究者自身與研究對象之間的交流、對話、碰撞,當然更重要的是共鳴。作為哲學家的尼采曾說過,世界上有那么多的語言,你學得再多,可能在根本的意義上也不會學到本質上完全不同的東西。在這個意義之下,外國史研究其實更多地是拓寬視界,增加對更多的、豐富的人類經驗的知識,從而更好地認識自我。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司