- +1

從《一人之下》看國漫黨和日漫黨的分裂

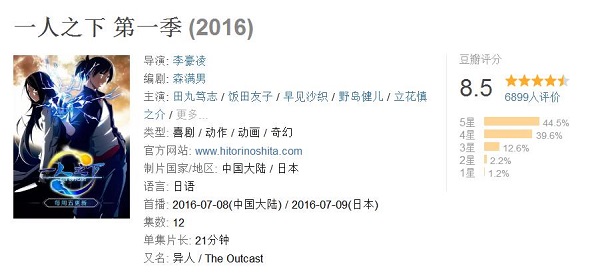

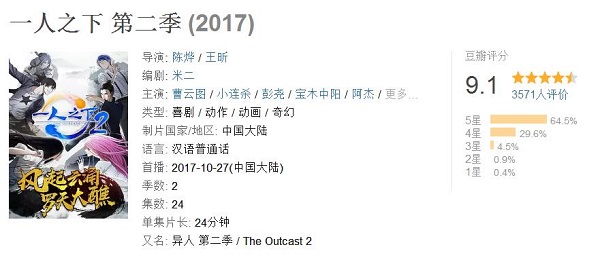

很明顯,看國漫和看日漫的群體已經分裂了,彼此依循著截然不同的評價標準,有不同的訴求點和文化需求。這一點在我看B站知名廣告主播蕾絲(Lex Burner)的《一人之下》第二季嘗鮮視頻時得到了印證。蕾絲在日漫和國漫的態度上非常90年代,內心飽含大愛,用關愛剛會走路的稚童的眼神審視《一人之下》,對第一季的印象“極其糟糕”,第二季“進步如此之大”“總之,挺好看的”。

而彈幕中明顯存在著一派觀點,當蕾絲說到《一人之下》就是把念、靈壓、查克拉包裝成了“炁”,用武俠和道法的外衣包裝了日本那一套超能力體系,彈幕齊刷刷一片“日漫的那套理論就是來源于我大中華的”、“火影是借鑒的道教的概念吧”如此云云。至于其中日漫派和國漫派的其他口水戰,就不一一贅述了。

但分裂是顯而易見的。鄙人本科是學國際政治的。如果老一輩“蹲在家”熟悉的動漫格局,是約瑟夫·奈關于各國軟實力基本觀點(他始終認為中國的軟實力亟需提升)的忠實再現,那現在的動漫格局就是提前完成了一代中國學人心心念念的國際政治“中國學派”的構建。

翻譯過來,前者是國漫黨,認為中國動漫產業已經崛起,可以對話,甚至正在超越其他動漫大國。他們不停吐槽《一人之下》第一季中日本制作方的低水準,以此證明日漫制作水準已經撲街,這已經是個不足慮的對手,他們常常忘記中國制作方也干過把圓白菜畫成綠色不明球體的事兒。

后者不能算日漫黨,實則是科學主義者,但鑒于日漫的強勢地位,他們表面上都是日漫黨,是現有動漫體系的強力擁護者,就好像認為理論自有其科學評判標準的閻學通,翻開他那本《國際關系研究實用方法》,滿眼都是美國的培養模式和教學方法。但他至少不會像某些老一輩社科工作者那樣,認真討論西方的定量、定性研究方法是否適應中國學界的需要這種問題,他只會默默想,連定量和定性都搞不明白,這幾十年研究是怎么做的。

作為一個學渣,我大概搞清楚了兩者之間的基本區別,他們的根本分歧在于中國動漫質量究竟怎么樣,是否真的獨樹一幟,可以對話甚至超越業界同行。很顯然,兩派的著眼點是完全不同的,國漫黨津津樂道于資本的強勢和資源整合能力,方言、網絡語言梗、中式擦邊球和生活氣息;日漫黨懷抱著精英主義的優越感,從小守著搭了塊濕毛巾的電視看《圣斗士星矢》的,自覺和看《虹貓藍兔七俠傳》的劃清界限,從民工漫看到本子、堅信太陽底下無新事的,自覺和看了某部及格線以上的標準作就激動得不能自已的,劃清界限。就好像從吃豆人開始接觸電子游戲的,根本不會把天天曬《陰陽師》收集圖的人當作玩家一樣。

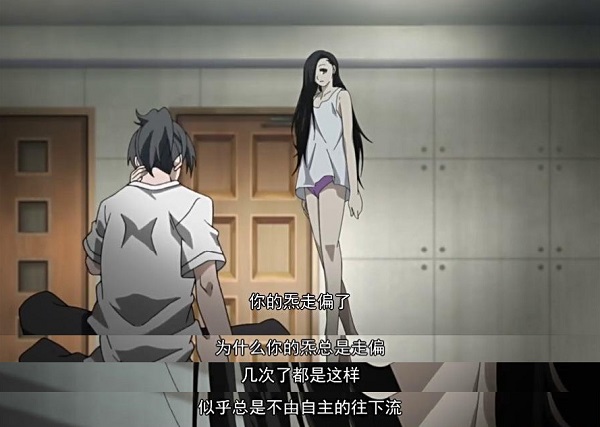

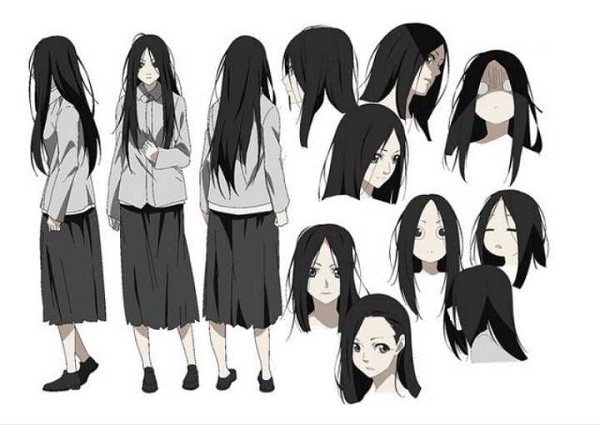

從國漫黨的立足點看過去,《一人之下》這樣的作品,當然是獨一份兒的,不會再有哪個國家的漫畫,女主角拿著菜刀還滿嘴四川話,也不會把“炁”“醮”這樣容易丟失粉絲的漢字搬出來,它在自己的領域里就是最好的,就好像提到Pop就想起美國流行樂,加上J、K、C,細分一下品類,不就好了。但從后者的立足點看過去,又忍不住懷疑,《一人之下》真的那么好嗎,好到強過2017年絕大部分日漫,好到可以和那些經典之作站在一起?既然兩者的立足點差距之大容易扯到蛋,那唯一的解決辦法也就剩下吵架了。

吵就吵吧,真理越辯越明。但我圍觀了不少圍繞《一人之下》的爭吵后,發現一個問題。熱衷于維護現有動漫秩序的日漫黨不提也罷,國漫黨也是不愿聽別人說話的,他們的爭吵就好像雞和鴨在吵誰下的蛋大,都聽不懂對方在講什么語言,索性就完全不聽了。吵了這么多年,原來還是沒有進化到辯論。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司