- +1

比海更深:譯者金曉宇和他的父親

51歲的金曉宇第一次使用智能手機是在今年年初,那是母親生前用過的手機。通訊錄里除了母親的老朋友之外,他開始有了自己的聯系人——同學、老師、翻譯同行和記者。

去年冬天,父親金性勇在殯儀館向杭州本地媒體撥出那通電話,這些聯系才得以發生,“你們能不能寫我兒子的故事?我兒子是天才,他現在精神病院里,他媽媽今天剛走了。”

他口中所說的兒子金曉宇是躁郁癥患者,也是譯者。在疾病沒有侵襲的時間里,金曉宇待在20平米的房間里,自學英、日、德三門語言,譯著22本,卻鮮少人知。自從他高中確診后,父親金性勇的生活軌跡也跟著改變了,照護生病的兒子成為最重要的事。

媒體由此關注這對父子。幾個月后,父子迎來久違的好消息——金曉宇應邀加入了省翻譯家協會;有出版社慕名而來,給他漲了稿酬;還有,他失明的右眼得到了醫治。

但當旁人漸次離去,父子倆的生活便重又回到沉默中去。危機感始終籠罩著他們。每天,金曉宇拼命搶時間翻譯;而金性勇戰戰兢兢地照料兒子,更加憂心日后子無所依。

沉默的家

在金曉宇家里,最鮮明也最易忽略的是一種特別的沉默。

七月以來,杭州接連發出高溫預警,天氣燥熱,屋外蟬鳴陣陣,喧天響,但飯桌上的父子很安靜,只有頭頂的吊扇吱呀吱呀轉。

每餐飯前,金性勇都會先把菜夾到兒子的碗里 除特殊標注外,本文圖片均為澎湃新聞記者陳媛媛攝

金曉宇先打破了沉默:“今天的蝦幾乎每個都是活的。”他邊吃飯邊低頭說。這家人的每餐飯幾乎都有蝦,以及黃瓜、番茄蛋湯,因為金曉宇愛吃。

父親剝著蝦,沒看兒子:“是吧。多少錢一斤?”

“23。”

“可以。”

每天午飯開始,金曉宇都會說起早上買來的菜,這是他們一天之中少有的對話。父親不明白金曉宇詢問菜價的心思——他擔心父母不在之后,無法翻譯和自理,兩三年前開始訓練自己獨立生活的能力。然而,父親以為兒子無聊瞎問,也簡單應答。

這不奇怪,金曉宇的情緒不著痕跡,常常被忽視。他高中時患上雙相情感障礙癥,常年服用鎮靜藥,長著一張沒有情緒的臉。就連汗水淌滿了臉,他抱怨說“熱死了”,只是皺了下眉頭。他很少笑,笑起來揚起嘴角,不過三秒,迅速收回。

不過,平日和他接觸最多的民警提醒我,金曉宇表情木訥是好事,如果主動說很多話,說明要犯病了。

將近30年,他被“養在家里”,很少與外人接觸,說話會結巴,不停搓手,只有面對父親才能放松。

父親金性勇,87歲,正好大了兒子三輪。他有一對長壽眉,笑起來很慈祥,算得上健談,卻和兒子說不上話。父子倆相依為命,卻各自孤獨。

走進他們生活的底層舊屋,會先經過一個朝南的小陽臺,以前母親曹美藻的縫紉機就擺在這里,在她沒生病的時候,父子倆總能看到她坐在這里做衣裳,縫紉機踩得“噠噠噠”響。她去年年末過世之后,家里徹底陷入了沉寂。再往里走是一個昏暗雜亂的客廳,也是金性勇的臥室,與兒子的房間僅一墻之隔。

金曉宇一家人1987年搬進來之后,老屋再也沒有裝修過

父親的生活作息圍繞著兒子。正值小暑,天亮得早,五點多,雖然金性勇還躺在床上,耳朵已細細辨別兒子屋里的動靜——最初是鐵架床發出嘎嘰嘎嘰的聲響,應該翻身起床了;之后是“滴”的一聲,應該關掉了空調;再后來,凳子磕磕碰碰,屋里有了燈光,他無疑是走出了房門,進了廚房。

自從母親生病臥床后,金曉宇主動承擔了些家務活,早起燒水、準備早飯。等一切準備就緒,他凳子一拉,準備坐下用餐,父親便起身跟過去。

7點左右,金曉宇出門散步鍛煉、買菜,一個小時后回家,把蝦做好,他就進屋開始潛心翻譯了。沒有特殊情況的話,之后一整天他不會出家門。

午飯便是父親的任務了。一般在9點半,金性勇拖著吃力的步子走進廚房,不知身體哪里出了問題,他的腳浮腫得厲害。這天,他準備把豬蹄加進盤里蒸,結果筷子不小心掉在了地上,他低下身子,望著筷子,遲疑了幾秒,緩緩彎下腰,撿了起來。

對這個歲數的老人來說,做飯已經是一件勞神費力的事。平常金曉宇要是住院了,他就去社區食堂打一個盒飯吃一天,但只要兒子在家,他一定會做飯。

怕做飯晚了,兒子的午休時間也要推遲。父親直到做好飯,留在鍋里保溫,才坐到沙發上喝一口水。等聽見兒子開門的聲音,他又走過去盛飯、端菜。

午飯后,金曉宇會繼續關起門來翻譯,偶爾傳出他讀外文的聲音。隔著一堵墻,父親坐在沙發上,看文學書、讀報、寫東西,累了便坐著打盹。

多數時候,金性勇一個人坐在沙發上,金曉宇在隔壁屋翻譯

兩份同情,一份父愛

金性勇曾在筆記本上寫下一段文字,取名《父與子》:父子在一起的快樂融合了最無私的愛和充滿信任的友誼。

我們不無傷感地發現,兒子成年之前的這段時光,或許也是這兩個男人一生中最親密的時光。

早年金性勇與金曉宇的合影 受訪者供圖

但金曉宇說,他性格的改變,也許從眼睛受傷就開始了。

那一年,金曉宇6歲,哥哥金曉天9歲,父母是工程師,一家四口住在天津的家屬大院里。

那天,父母去上班之后,金曉宇和哥哥到鄰居家玩。在他看小人書的時候,鄰居小孩舉著氣槍,一支鉛筆從氣槍里飛射而出,打中了他的右眼。第二天,做完了晶體摘除手術,眼睛看不見了。

金曉宇一只眼受傷之后,一家人的生活看似平靜,水面下卻波瀾起伏。金曉宇說,那時起,母親便經常說眼睛不好,學理科不行,顯微鏡也看不了,于是他一上數學課就說話搗亂。后來他還會偷拿同學抽屜里的卡片,逐漸厭學。

為了他能好好上學,六年時間里,母親為他轉了三次學,但是他到了六年級,厭學反而嚴重了。

1984年,金曉宇小學畢業后,在天津生活了22年的金性勇決心帶著一家人離開,到杭州生活,因為“心里面傷心,他的眼睛是在天津丟的”。

在金曉宇印象中,他換了新環境,學習狀態挺好,但是初三又開始厭學逃課,每次不去就是一個星期,到了高中喜歡上圍棋之后,開始“大段大段”地不去上課。

到了高中,金性勇發現,兒子脾氣變得“古怪”,生氣的時候會摔東西。金性勇帶著兒子去醫院檢查,確診了“躁郁癥(也稱為雙相情感障礙癥)”,他至今記得醫生的話:這個病來得快、去得快,治好以后很可能復發。

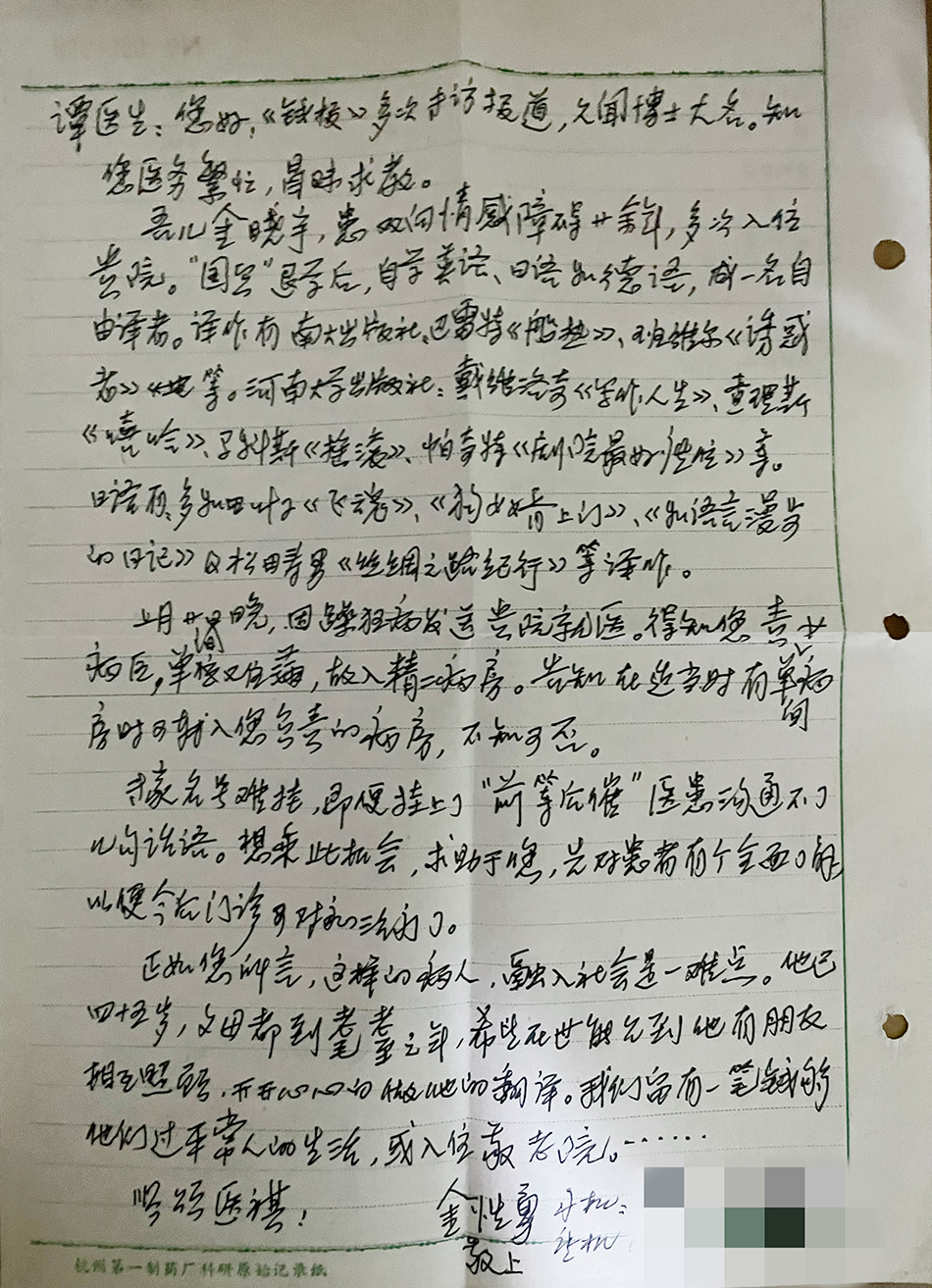

金性勇給專家醫生寫信尋求治療機會,并表達自己為如何讓兒子融入社會犯難 受訪者供圖

從此,金曉宇開始每年至少住院兩三次,當時還沒醫保,每次住院一兩個月要花費萬把塊錢。這個家庭開始為錢發愁。正巧,第二年,金性勇作為兒童用藥科室副主任被派駐泰國,他珍惜這個機會,妻子也鼓勵他去,因為可以拿國內外兩份工資。

正是他出國的兩年里,兒子的求學心態屢屢出現問題。1990年,金曉宇放棄參加高考。沒多久,又想繼續念書,復讀一年后考上了杭州大學外語系,但因為檔案中有缺課記錄,沒錄取,轉入浙江樹人學院讀國際貿易專業。剛讀了半個學期,他不適應學校環境,病情發作,醉酒后,跑到學校老師的車上亂蹦跳,被送進了醫院,不久輟學在家。

在異國,金性勇最記掛的是金曉宇,為此曾郵寄過一張明信片,鼓勵兒子“去奮斗”:

記著我的話,去奮斗......世事短如春夢,父子情如蠶絲,從不計較苦勞心,萬事委托兒命。幸遇二兒及第,況逢吾有轉機,來年合家又相聚,天倫之樂已定。

“沒啥感覺,”金曉宇回憶,“看了就放一邊了。”

此時,大兒子金曉天剛從復旦大學數學系畢業,考進銀行工作,基本不需要父母操心。金曉宇對父親說,你對哥哥是愛,對我是同情。金性勇聽了傷心,他告訴金曉宇,“因為你一個眼睛不太好,我同情你。你生病,我也同情你。但你是我兒子,我也愛你。兩個加起來,比哥哥還多。”

一家四口合影,右一為金曉宇 受訪者供圖

慢慢地,金性勇發現自己和兒子的關系發生了變化,“根本不聽話的,確診之前,我叫他做什么就做什么”。更無解的是,兒子變得不太說話,笑容也越來越少了,一發脾氣就砸冰箱和電視,把房門踢出了窟窿。

“輕生”與“退養”

金曉宇不是沒有想過自殺。

他肄業后,曹美藻為他報了浙江大學英語系大專的自考課程,之后,又托關系為他找了書店的工作。

在金曉宇的敘述中,那段日子很難熬。他當時沒有主見,全聽父母安排,去做柜臺營業員,負責幫顧客找書和收銀,需要與人交流,但他的性格不善于跟人溝通。他掙來的錢,又全部上交家里,開始覺得工作很沒意思,“腦子胡思亂想,精神可能出了問題。”

他感覺自己沒辦法繼續工作,但是母親又為他找了另一家書店工作。金曉宇回憶,“我不去上班,我媽媽堅決不行,死也要出去,要上班。”

那一天,金性勇聽到撲通一聲響,跑了過去,看到兒子坐在地上,才知道兒子本來準備把皮帶系在窗戶上輕生,幸好皮帶沒扣緊,斷了。此前,金性勇在泰國的時候,曉宇也輕生過一次,吞了大量安眠藥,難受得倒在地上,后來被母親發現送醫院洗胃。

金曉宇說,第二次輕生后,父親便決心把他“養在家里”,母親想管也沒辦法了,他開始在家里看書、自學語言。

為了兼顧兒子和賺外快,金性勇夫婦先后從原單位“退養”,這一選擇的好處是,名義上提前退休,但可以照常拿工資。此后,曹美藻每天去證券交易所炒股,而金性勇外聘到小工廠做新藥開發的工程師,工作靈活自由,方便照顧兒子。

張蘭芬是曹美藻的好友,她記得,那段時間曹的心情一直不太好,她曾特地從蘇州趕到杭州看望,但每次曹都對她說,“我小兒子怕見生人”。兩人每次見面都約在賓館,她難得去過曹家里一趟,只見過金曉宇的背影。

在相近的時間里,張蘭芬從曹那里得知,她的大兒子金曉天不告而別,出國去了澳大利亞,沒有音信。

在父母看來,破碎又難以啟齒的生活,對兒子金曉宇來說,卻是前所未有的自由。“從那個時候開始,我感覺人生有點幸福,”他說,“沒人管我,我想干什么就干什么。”

不過,這一時間他面臨新的壓力。他不愿被認作“啃老”,為了證明自己能養活自己,他仍會關注報紙上的招聘廣告,曾四次出門找工作,去過印刷廠、網頁設計公司、旅游公司,但因為精神和能力的問題沒留下來。最遠的一次,他精神出狀況,一個人跑到橫店去找英語方面工作,此前他聽說母親的大學同學在這家公司,當時他英語和日語都可以,面試通過了,但還是被父親帶回了家。

那段時間,父母也找了一些醫藥和油漆方面的論文,讓他翻譯,他很愿意做,但是活非常少,他一年大約也只能翻譯一萬字,少的時候只能掙600塊。

當時,他想這輩子能翻譯一本書也值了。

翻譯與疾病

多年之后,在金曉宇的世界里,翻譯成為最緊要的事,因而電腦是他最珍惜的東西之一。他節儉,夏天睡覺經常不開空調,但擔心電腦發燙壞掉,每次翻譯空調都開著;不翻譯時,他擔心落灰,電腦和主機上會蓋一塊碎花白布;父親也發現,他每次發病從不碰電腦。

他翻譯的第一本書是《船熱》,這個機會是母親為他爭取來的。2010年,曹美藻去南京大學參加同學會,老同學得知金曉宇做過一些翻譯工作,為他牽線了南京大學出版社。

不久,出版社寄來了一本小說集。金性勇記得清楚,本來出版社只想讓金曉宇翻譯一章試試,但兒子拿到書就開始關門翻譯,除了吃飯、上廁所很少出門,只用了兩三個月就完成了整本書的翻譯,“基本上不需要查字典就翻出來了。”

金曉宇正在翻譯時的書桌,屋內光線昏暗

但交稿之后,圖書卻遲遲沒有出版,金曉宇度過了非常焦慮的一年,他重新陷入了“沒本事”的危機里。父親的日記本記錄了他當時的狀態——出院后,連著兩頓飯不吃,藥也不肯吃;熬夜打電腦游戲;直到看他吃了藥,“總算過了一關”,“大家平安無事睡去”。

金曉宇的第三本譯作《嘻哈這門生意》從譯完到出版也拖了很久,最嚴重的時候,他幾天不吃飯,腸胃黏膜破壞,甚至想一死了之。

遇上難翻譯的書,同樣讓他痛苦。

至今為止,他覺得最難翻譯的書是《好兵》。這是英國作家福特寫于二十世紀初的代表作,他剛讀第二段就陷入了生僻詞匯的迷宮。于是,他決定先把單詞一個個摘出來,結果單詞還沒抄完,他住院了。

他無法掌握疾病出現的規律,所以在他的翻譯日程里,沒有雙休日、節假日,他“玩了命”翻譯,直至累到身心俱疲,住院為止,徹底放下翻譯。這倒讓他感覺到輕松了,“在醫院里等于休息。”

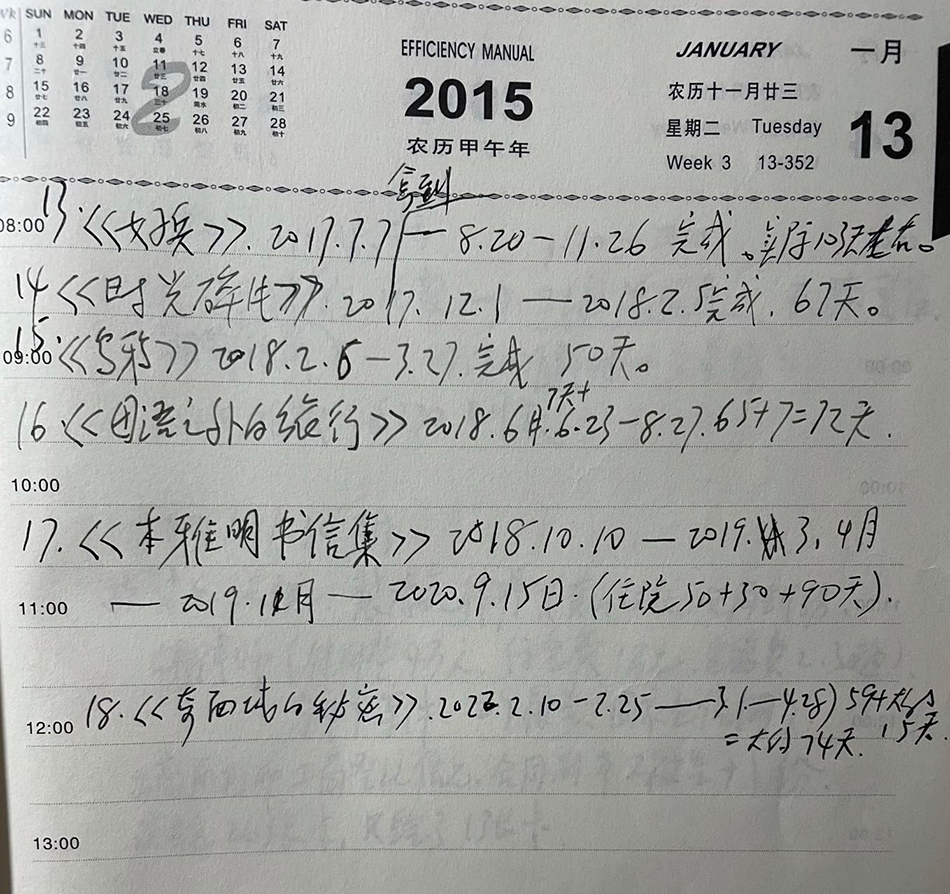

金曉宇記錄了自己的翻譯時長和住院時長 受訪者供圖

相比之下,簡單的書,他一兩個月就翻譯好了,但一交差,他會馬上投入下一本書,不留休息時間,防止身體出現狀況。如果等不到新書,他就學習新一門外語。

躁郁癥來勢兇猛,隨時可能剝奪他的正常生活。金曉宇始終如履薄冰,“翻譯的過程中,我祈求簡單一點;校對的過程中,我祈求順利一點;不翻譯的話,我祈求學習時平安一點。”

這一點,在金性勇的記憶里,也形成了一個規律,兒子在翻譯完手頭的書,接不上下一本書的時候,容易發病。翻譯成為他生活秩序的支點。

但金曉宇自己的解釋是“混日子”,他計劃譯著數量最好達到從出生到去世之前,每年一本。雖然開始翻譯時,他已經是中年,但他想現在一年兩三本,仍能追趕上。等到了60歲,眼睛不行了,再放緩至一年一本。

危機與跋涉

更緊迫的危機是,金曉宇擔心如果父母身體不好了,沒人照顧自己,生活無法保障,他也沒辦法繼續翻譯。因此,他更加著急趕進度。

自從2018年母親生病之后,金曉宇的危機感更加強烈了。在此之前,曹美藻做了心臟搭橋手術,其后又確診了阿爾茨海默癥,直到摔了一跤,只能臥床,身體情況越來越差。

他開始買菜、洗碗,盡一個兒子的義務。但這不只是為了照顧母親,也是為了培養自己獨立生活的能力。為了讓三餐有規律,他每天在日歷本上記錄自己吃了什么,一記就是六年,“防止到時候我一個人就沒人管了。”

金曉宇的多本譯作都是與出版人楊全強合作。在楊全強的眼里,金曉宇的交稿速度非常快,“在出版界,碰到拖稿的是大多數,他永遠提前交稿,比其他譯者都快。”

作為資深出版人,楊全強十多年前就有一個期盼,那就是翻譯本雅明文集《拱廊計劃》。他介紹,這本書涉及德語、法語、英語多國語言和知識背景,英文版有900頁,體量和難度很大。他把這本書的翻譯交給了金曉宇,“首先質量有保證,其次時間有保證。可能找其他人要5年,曉宇可能2年內能拿出初稿。”

在金曉宇看來,翻譯的快樂在于通過閱讀獲得新知。父親難得見證過兒子快樂的瞬間。在翻譯《狗女婿上門》的時候,他在廚房聽到兒子在房間“哈哈”大笑。在這個家庭里,笑聲是稀缺品。等兒子從房間里出來,他一問才知道兒子剛才看了相撲比賽。

金性勇還注意到兒子特別在意外界的反饋,他的譯著在圖書館上架了,會告訴父親;網上譯著評分高了,也告訴父親。最讓金性勇印象深刻的是,《安德烈·塔可夫斯基:電影的元素》一書,一位讀者原本認為金曉宇翻譯有誤,之后特意買了原著對照,發現金曉宇翻譯得比原文更好,糾正了評價,“感覺他很高興。”

楊全強這樣評價金曉宇的翻譯水準,“有些譯稿我要花10倍的時間處理,但他的譯稿正常編校沒有問題,他是比較專業的譯者。”

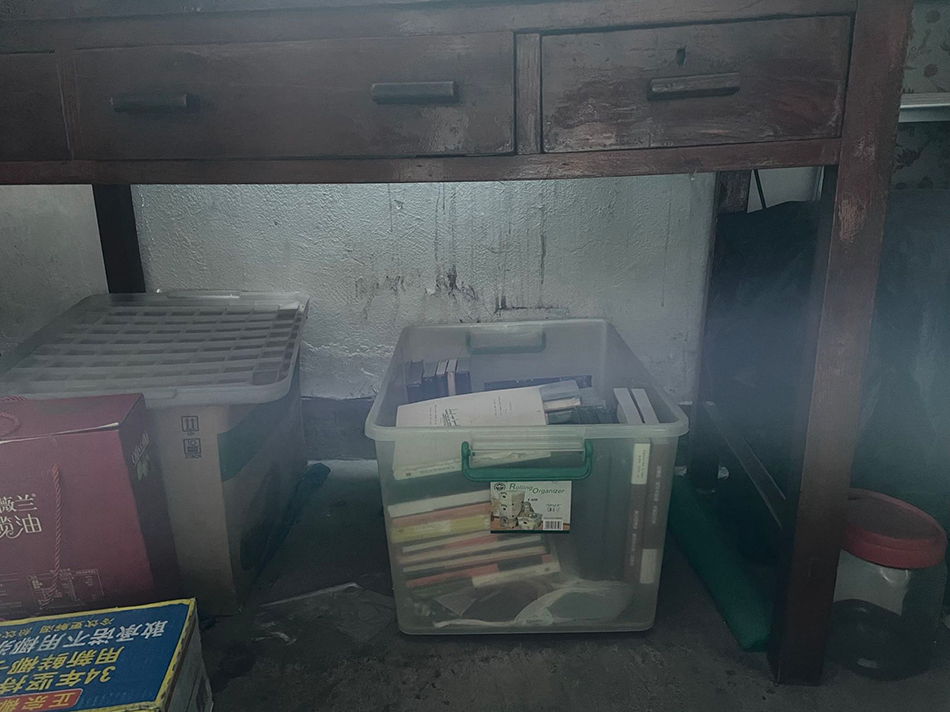

金曉宇已翻譯22本書,出版14本,全部擺放在箱子里

但金曉宇自認能出這么多書有運氣的成分,“翻譯稿酬也不高,又不能評職稱,別人不愿做這行,其實很多書是別人不愿意翻譯的。”

除了早年翻譯醫學化工材料,金曉宇再也沒讓父親參與譯稿的編校。這是金曉宇唯一可以掌控的自由。過去的生活里,父母對他的人生“包辦代替”,充斥著束縛:父親因為他逃課下圍棋生氣,撕掉了他心愛的圍棋書;母親三次自作主張給他轉學,轉學之前怕他出去淘氣,把他鎖在家里。

父親現在則更像是兒子助手,幫忙跑郵政收外文樣稿、翻譯完打印樣稿、寄出樣書。將近十年的時間里,金性勇冒充兒子的名義與出版社編輯對接。楊全強有時分不清誰在和他說話,“他們就是二位一體,誰跟我聯系都一樣,都是關于稿件的溝通。”

現在,金曉宇正在翻譯的書講秘魯一帶的歷史和考古學知識。他說,有機會的話,想去南美洲旅游。但轉念,他又覺得不可行,“這都是現在異想天開。”因為他一出門受累,精神就集中不了,容易發病,只能留守在20平米的房間里。

隔閡與連結

最初見面采訪的那幾天,我有點緊張。父子倆難得說話,卻容易“擦火”。

面對兒子,這位父親總是小心翼翼。開飯的時候,金曉宇看到桌上多了一雙筷子,沒好氣地問,“你到底想干什么?”

有一回晚飯,金性勇起身準備做蛋炒飯。金曉宇在一旁問話,他一聽就知道兒子不高興了,答應說不炒飯,轉身進廚房,還是端起了鍋。

“別跟在我后邊好不好?”父親懇求道。

“你是不是還堅持炒雞蛋(飯)?”

父親回過身來,沒耐住性子,反問道:“讓我有點自由,好不好?”

最后,父親還是放棄了自己愛吃的蛋炒飯。

在這個家里,經常能夠目睹一個父親照護兒子的無奈。情況有時更嚴重。很早之前,有一次金曉宇病情發作,拿起敵敵畏對著父親噴。他沒辦法,站著讓兒子噴,等到兒子噴完,他去洗澡。

“我是他的父親,也是一個出氣筒,”每次兒子發過火后,金性勇也不會理論對錯,“他開心了,我馬上開心。”

他心里最清楚,兒子的病需要保持內心平靜。于是,他提醒自己:不要兇他,不要罵他,更不要打他。

但這只是沖突的一種,有時能看見與父親起爭執時,金曉宇的無奈與無措。

7月16日,一大早,金性勇沒吃早飯,準備出門體檢,但金曉宇發現父親賣掉了他的舊書,開始對父親生氣。

他把陽臺上的一箱舊物品放到門外,故意問父親:“怎么扔在這兒?這些東西對我來說沒有用,什么暖風器亂七八糟的全部不要了。”

金性勇拄著拐杖,站在門前:“你叫我怎么辦?”

“我的東西呢?”金曉宇問。

金性勇鎖上門,準備往體檢的地方走。一旁的金曉宇沒有退讓的意思,他緊跟在父親的身邊,像是一定要討要個說法,碎聲威脅要把門打開:“東西丟了我不管,屋里的錢我全給你撕掉了。”

“這不是一個正常人的話。”父親說了狠話。

“你正常,”金曉宇更火大了,“你把我東西都弄掉了。”

兩人僵持了二十來分鐘,金性勇站不住,在涼亭的椅子上坐下,金曉宇忽然走開了。之后,金性勇擔心兒子要發病了,聯系了派出所民警。他為兒子收拾好了住院的洗漱用品,呆坐了好一會,神色凝重。看體檢時間快過了,他又起身出門。

金性勇為兒子收拾病歷本、身份證,準備把他送醫院

即將到達體檢中心的時候,金曉宇突然出現在父親身邊,看起來已經恢復平靜了,他攙著父親,幫忙找科室、拿早餐......

但當體檢完回到家里,他看到父親放在椅子上的行李,一下子又生氣了,開始打電話給120,稱父親要送他去精神病院。半個小時后,民警和社區工作人員一起把他送到了醫院。

過了兩個小時左右,金曉宇打電話給父親說,自己冷靜下來了,又被接回了家。

張健是送金曉宇就醫最多的民警。他說,父子經常因為一點小事有矛盾,有時金曉宇因為和父親爭吵發病。

兩天后,我和金曉宇聊起之前的沖突,問他為什么生氣?他解釋,賣掉的舊書有他高中的圍棋書,還有自考的書,他很珍惜,“我這輩子就看了這么點書,他還給我都處理光了......”

金曉宇很無奈自己總是控制不了脾氣,他猜測,有可能是遺傳的緣故,也有可能是習慣。他想起以前父親也會在家里發火,無緣無故打罵他。最深的創傷記憶是,上小學一二級,父親教他寫“多”字,他怎么也無法使這個字疊立起來。結果啪的一聲,父親一個巴掌下來,他的門牙被打掉了。

至于,兩天前和父親吵架時,他突然跑開,是擔心自己會傷害到父親。由于同樣的原因,最近兩三年,金曉宇都主動打電話給120送診。這次到了醫院又很快回來,因為他想到之前住院出來,母親已經離開,他害怕再也見不到父親,又趕緊出來了。

金性勇說,兒子生病之前,他脾氣不好,有家長的威嚴,孩子必須聽自己,不聽不高興。但兒子生病后,他意識到無法改變孩子的脾氣,只能先改變自己,“他是父親,我是兒子,這樣的話還是不行。”

在張健眼里,金性勇溺愛兒子,有時候金曉宇犯病了也不告訴民警。最艱難的時候,金性勇一邊照顧癱在床上的妻子,一邊照顧發病的兒子,但是他仍舍不得把兒子送醫院吃苦。每次金性勇都對張健說,“我們可以照顧他,我們三個要在一起”。

相似的話,金曉宇在寫母親的回憶錄里有過表達,“母親、父親和我三個人,三位一體”。

我問他,是什么力量連結了你們三個人?

“互相需要吧。”

金曉宇說,本來人是一個完整的木桶,但他只有一塊長板,那就是縮在家里拼命學習,這塊板發揮作用全靠爸媽——如果不是父母圍了起來,木桶里的水一點也積不起來。

最后的棋

媒體報道前,周圍少有人知道金曉宇在家里翻譯。對門鄰居阿龍說,這個家庭“無聲無息”的,出門比較少打招呼,只有金曉宇發病送醫院才會有動靜。去年11月,他意外發現平常關著的前門擺放了一個花圈,才知道曹美藻過世了。

金性勇說,妻子走后,他雖然心痛,但感覺松了一口氣,妻子走在他前面,不用擔心麻煩兒子照顧了。不好的一點是,之前兩個人分別有一個月五千元的退休工資,現在妻子的這部分沒有了,給兒子留的錢也少了。

今年1月底,金性勇簽署了遺體捐贈協議,他不想自己走后,在后事處理上給兒子帶來麻煩,“他一個人,人家來幫我收,我到了那邊,衣服也不要換了,拿走就行。”

我問,曉宇知道嗎,他是怎么想的?

“曉宇以后會知道,我走了以后他會知道,”金性勇重復說,“我和他商量過,他不讓我這么做,我說我決定了。他一般的話尊重我的意見。”

作為一個父親,最早金性勇幫助兒子翻譯,只想讓他“有飯吃”。現在他最大的擔憂是,自己走后,兒子住在哪里?發病的時候,誰送醫院?出院的時候,誰去接?

自從兒子確診的三十年來,每次發病,都是金性勇送去醫院,再接回家。在醫院里,兒子每星期都會來一個電話,“爸爸,你什么時候來接我?”他心疼兒子。

過馬路時,金曉宇會主動攙扶父親

在父親的心里,不管是醫院還是殘疾人撫養中心,和家都是兩回事。他不想讓兒子住在外面。所以,他最后還有一個心愿,希望有人在生活上照顧兒子,在他休息的時候,幫忙做些事情,為兒子留時間做翻譯。

這幾個月里,金曉宇收到了兩封情書,一封寄自離異單身媽媽;另一封是一位父親為患有癲癇的女兒寫的。金曉宇嘗試與對方聯系過,前者說自己表白是個誤會,后者因為兩人都不主動,斷了聯系。

對他來說,現在找對象考慮的不再是愛情的問題,而是照護的問題,“不要把我的房子和錢卷走了......以后再離婚的話就麻煩了”。

他很少有過情愫萌動的時刻。最早有關愛情的記憶是幼兒園同學,那會兩家媽媽打趣說,等長大了兩人成親。再后來,就是肄業之后在書店工作,一個店員漂亮能干,他心動了,但是覺得自己“配不上”,不敢主動。之后的那些年,母親勸誡,要先立業再成家,他再也沒動過心思。

等到40歲,金曉宇翻譯完10本書,父母給他安排第一次相親。對方離異,和他同歲。來過家里一次,拿走兩本譯著,后來再沒聯系。

金曉宇認為自己沒有談感情的經驗,不知道能相信誰,只要靠譜就行,“反正都能湊合過了”。

要是等不到兒子成家,金性勇只能狠心將兒子送殘疾人撫養中心了,“我是無能為力,走的時候才想到這步棋。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司