- +1

探究古代文學,“不患材料的不多,只怕材料的不真” | 此刻夜讀

20世紀初,精通古代文學史的學人中有許多位曾身任教職,在教書育人、傳承學問的同時,不斷精進著自己的研究。曾先后在北京女高師、武昌高等師范學校、東南大學、金陵大學、中央大學等校主講“中國文學史”課程的胡小石就是其中一位。他取焦循“一代有一代之所勝”為理論依據(jù),主張文學隨時代而發(fā)展,得出四種觀念:闡明文學與時代之關系,認清純粹文學之范圍,建立文學的信史時代,注重文體之盛衰流變,將文學史研究推進到新的境界。他畢生治學,文必己出,如無真知灼見,從不剿襲雷同,筆諸簡端。

如今重新整理出版的《中國文學史講稿》(領讀文化·天津人民出版社),即以胡小石先生的講義成書,為白話文,文字流暢清晰,無文學史教材的刻板氣。作品取譬引喻,歷敘《詩經(jīng)》、楚辭、漢賦、漢魏晉南北朝古體詩、唐律體詩、唐五代詞諸體之源流正變,條理清晰,重點突出,闡明各種舊說,不少創(chuàng)見,被學術界公認篇幅不長而頗具卓識。雖然以近百年后的學術水準來衡量,書中疏略之處在所難免,但仍能感受到其中的翰墨芬芳,文脈悠長。

《中國文學史講稿》

上古文學

講到我國邃古的文學,不患材料的不多,只怕材料的不真。我們首先若不建立一個信史開始的時代,隨便輕信一切傳說,遂不免以訛傳訛。大講其三皇五帝的文學,或甚至盤古時代的文學,若不是捕風捉影,便是自欺欺人。

上古當斷自何代,真不知從何處說起。在此,暫舉古人所稱引的最早人物的事跡,以作比勘之用。

《尚書》總算是很可靠古籍之一種,據(jù)那上面記載的時代,以《堯典》為最古,即至春秋時,孔子日常教導人所援引的古代之君,亦限于堯、舜,至《周易·系辭》傳說到伏羲。但此傳并非孔子所作。宋代歐陽修的《易童子問》,久已致疑。到戰(zhàn)國時人,如莊子之類,又談到黃帝。到了漢代的司馬遷作《史記》立《五帝本紀》,亦托始于黃帝。但他同時又自認“百家言黃帝,其文不雅馴”。至于漢代一般造緯書的人,簡直談到五帝以前開辟時事(參看《太平御覽》七十八至八十一卷)。至司馬貞《補史記》,于是加上《三皇本紀》。托始于伏羲。至宋代羅泌作的《路史》,集諸緯之大成,又益以道藏之說,更加上了《初三皇紀》與《中三皇紀》。他又根據(jù)《春秋元命苞》十紀之記“天地開辟至春秋獲麟之歲,凡二百二十六萬七千年”,這比今人動以五千年文明古國自夸的人,更張揚萬倍。

從以上舉的例看來,愈是時代愈后的人,所知道古人的時代愈遠,其令人莫名其妙。且最先提出三皇之說的,為秦博士。他們說三皇為天皇、地皇、泰皇,泰皇最貴。這顯然是由當時一般方士捏造古事,以迎合好大崇古的秦始皇心理。堯、舜本為儒家之理想人物,于是農家如許行之徒,不搬出一位較遠的神農來。及至戰(zhàn)國之末,一般道家,又請出更神秘的黃帝來,以與儒家之堯、舜對抗。到漢代武梁祠畫像,如伏羲、女媧之類,均為人頭蛇身,奇離惝恍,亦“想當然耳”之人物形狀而已。

甲骨文

即以后世相傳之虞、夏書來說,教人致疑的地方頗不少。懷疑堯、舜,早有戰(zhàn)國時人韓非。懷疑《堯典》,又有東漢時人王充。現(xiàn)且姑舍去史實不談,單就文字上看來,已有幾點令人不解:

(一)以文學演進的公例推去,不應較為早出的虞、夏書,反為文從字順,排偶整齊。而較為晚出之《盤庚》《大誥》,反而“佶詘聱牙”。即假定謂《堯典》為夏代史官所追記,亦在殷人之前。試問當時用何種文字記錄。大概虞、夏書之成,至早想亦不能在東周之前。

(二)《禹貢》所載禹之治水之不可信,德人夏德在他所作的《中國古代史》中早已致疑。禹所謂的江、河、淮、濟四條大水,以及無數(shù)小川,合計有數(shù)千海里之長。以當時稀少之人口,粗笨之器械,在幾年中,能做成偌大工程。大禹真不是人,而是神了。且經(jīng)近代地質學家考察,江、河原來都是天然水道,沒有絲毫人工疏導的痕跡。就是用現(xiàn)代技術來疏導長江,都是不可能的。何況當時沒有鐵器呢?

(三)文字演進公例,由簡趨繁。如《盤庚》等篇所用之字偏旁都很簡單,而《禹貢》上的字,所用的偏旁很繁復。以現(xiàn)今出土的殷墟甲骨文字為斷,尚未尋出從金的字,而《禹貢》上則各類金屬字都齊備。古代把銅叫作金,而把今人所稱為金子的叫作黃金。殷人確能用銅,因出土之甲骨及器物之雕琢工細,有非石器所能為力的。但殷人尚未能用鐵,而《禹貢》上則金、銀、銅、鐵、錫都早已完備了。

不必多舉,只要以上幾個證據(jù),已足斷定《尚書》有許多篇是后人增附的。

胡小石

人類總不免有懷古幽情,每每眷顧著古時的理想黃金時代。且從前人與現(xiàn)代人對于歷史的觀念,很有不同的見解。自來許多學者,每以退化的眼光去看歷史,覺得人類愈古愈好,黃金時代已成過去陳跡,徒令吾人追慕,不能自已。現(xiàn)今講歷史的學者,多覺得人類總是向前進化的。黃金時代尚在未來之時,古昔并非真足迷眷。不過聊以自慰,吾國古時儒家、道家,都喜歡舉出他們古代的理想國度,借以寄托他們的政治理想。正如司馬談在《論六家要旨》中所說“皆務為治者也”。

夏德以為中國信史時代,宜從有《詩經(jīng)》講起,那顯然是受了講希臘史先從荷馬的詩歌時代為起首的影響。若講信史,定要以周代為斷,又不免把古史時期太縮短了。

若要確定中國的信史時代,應當以有可靠的文字成立時為準則。于此,不得不聯(lián)想到舉世相傳那位造字的始祖,倉頡。倉頡究竟是個怎樣的人,漢代即有二說:

(一)倉頡廟碑“史皇倉頡”,此派承認倉頡為古代造字的帝王。以后羅泌作《路史》,即以此為宗尚。

(二)《說文敘》“黃帝之史倉頡”。這派又把倉頡由皇帝而貶為臣僚了。后世宗仰此說的很多。

漢碑多為今文家言。作《說文》的許叔重,其學出于賈逵,與左氏春秋毛詩同為古文家言。兩說究竟以哪一種為準?至今實無從斷定。總之,文字既為社會公用符號,實為社會公共產(chǎn)物,不能硬派一個人去享獨造之功。無論倉頡是君是臣,怎能包辦造字的全權呢?荀子說得好:“好書者眾矣,而倉頡獨傳者,壹也。”假定古代有倉頡那樣一個人,也不過是愛好文字者,亦非創(chuàng)造文字者,說他創(chuàng)造文字,周末人尚不承認哩!

所謂倉頡創(chuàng)造的字,據(jù)流傳于今日的淳化閣帖中,載有一部分,好似符錄一般,固然萬不可信。又據(jù)《說文》禿字說,“禿,倉頡出見人伏禾中,故作禿”,說來亦覺可笑。韓非又引倉頡所造的字:

從文字學上去斷定史事,此路是可以通行的。清代研究文字學的人,以道光前后為轉機。前乎此者,是以書證書,如發(fā)覺宋本《說文》某字之可疑,乃從《玉篇》或《廣韻》及其他古書中之引《說文》者,以證明其正謬。如段玉裁、嚴可均、姚文田等皆是。后乎此者,是以古器文字證書,一般考古金石家的影響及于學術界者不小。每據(jù)金文以訂文正字之源流,及糾改許書之誤謬。王筠作《說文釋例》每卷后之附錄,實為近代文字學革命之導火線,然而他還不敢明目張膽攻擊許氏。直到吳大瀓出了一部《說文古籀補》,始正式攻排許氏。然二三千年后的學者,能知多少古音古訓,當然是許氏之賜。大約《說文》中之古文、籀文,多不可信,而篆文頗多可信的。

中國文字可得而征信的,大概要從殷代講起。

夏代文字之傳于今者,盡是偽托。前人辯之已詳,這里不必多引。至今我們還不能證明夏代的文字,究竟是什么樣字。

吾國文字,由圖畫蛻變而來,可無疑義。故六書應以象形為第一。但圖畫與字之區(qū)別,究在何處?前者是用一種形體,以代表所欲表明之動作。例如為人荷戈,為子抱孫,荷字與抱字在圖畫中,無此實物。只能從兩種形體合成之位置上,尋出一種相當動作之意義。隨后圖畫中之形體,一變而為文字中之名詞。中國有許多名詞,至今尚未脫圖畫范圍。但名詞又不能表動作,乃另造動詞以應用。故動詞正式成立之日,即文字對圖畫宣告獨立之時。

古器所刻文字簡約,且多用方筆,人名每用干支。這兩種正為殷代文字之特點。有人謂以干支命名始于夏之孔甲,殊不知殷之遠祖王亥(即《天問》“該秉季德”之該)較孔甲為早已用干支為名之例。(近人收集殷代文字的一部大著,要算羅振玉氏的《殷文存》)從前人——尤以宋人為甚,設法附會圖畫為字形,每多講不通之處。現(xiàn)在我們要還它們本來面目,看這些圖形究竟有什么意義。

(一)“圖騰”之選制 從殷人所遺留的圖像看來,可見當時社會尚去獉莽時代不遠。雖說脫離了圖騰制度,然而到處尚留著這種痕跡。例如古代銅器上所刻的:

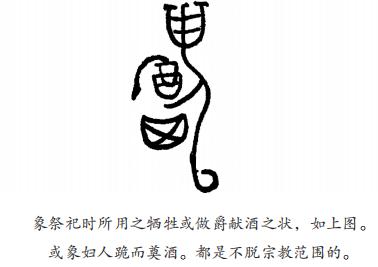

(二)宗教之禮儀 時代愈古,對于宗教之信仰愈深。殷代差不多是以鬼治國。些微小事,都要取決于卜。故當時對于祭祀的禮節(jié),非常重視。

今傳世銅器上或刻作。

(三)武功之炫耀 人性好斗,古已如斯。殷代當與他國競爭,屢見于卜辭。此風至周尚盛,如周代武功以宣王之南服淮夷、北克獫狁,為有聲有色。故彝器之勒名紀功,亦以此時為多。惜殷代文字之用尚未廣,故多作圖以表示之。如:

若下圖則顯然活現(xiàn)出一個手執(zhí)斧鉞、獻俘于王的勇士形狀了。

(四)田獵之娛樂 殷代尚屬游牧時代,人民遷徙無定。隨地獲弋鳥獸,如:

以上略略提了幾項殷代圖像的種類,現(xiàn)在要談殷代的文字。二十幾年以前,在河南安陽縣洹水南古之殷墟中,忽然發(fā)現(xiàn)大批甲骨文字,經(jīng)過幾個學者考釋,始確定為殷人文字。所刻帝王名字,從湯起至于武乙,故此種文字已全全脫離圖畫的范圍,大概為殷末武乙以后的遺物,比銅器的圖形較為晚出。

由以上二類文字看來,殷人是由新石器時代而轉入銅器時代的,龜甲和獸骨的本質,都很堅硬,非石器所能刻畫的。所用的諒必是銅錫合金的器具。前數(shù)年西人安特生在澠池發(fā)現(xiàn)石器,他就斷定殷人還在石器時代,那話是靠不住的。

原標題:《探究古代文學,“不患材料的不多,只怕材料的不真” | 此刻夜讀》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司