- +1

身處世界主義的社會,我可以自由地做我自己|紀念段義孚

著名華裔地理學家段義孚(Yi-Fu Tuan)于美國中部時間 8 月 10 日上午逝世,享年 92 歲。段義孚是人文主義地理學(Humanist Geography)的創始人,一生著作豐富:《戀地情結》《空間與地方》《逃避主義》《回家記》《神州》《無邊的恐懼》《人文主義地理學》《浪漫地理學》……

吳琦也是受段義孚影響的萬千讀者之一,他寫道:“段老師的寫作是很精彩的,材料細微,臂展寬闊,尊重基本的直覺,再對大的問題進行圍攏,做了地理學向人文邁進的開創性工作。他用經驗來解釋經驗,創造了一種對經驗的敘事。他說過,‘清晰地闡釋微妙的人類經驗仍然是可能的’。”

除卻地理學家的身份,段義孚作為隨筆作家同樣出色,在 1985-2012 年期間,他以“Dear Colleague”(致同僚)為題,通過書信和短文的形式分享所思所感。《人文主義地理學》這本書中,也可以看到他寫作的這一面貌。今天單讀重讀前兩章,紀念這位重要的學者。段義孚回憶了他在重慶、悉尼度過的童年,從那時接受的教育里思索人文思想的形成。

《人文主義地理學》(節選)

撰文:段義孚

第一章 重慶

七歲至十歲的三年間(1938—1941),我在備受戰爭蹂躪的重慶上學,就讀的學校只有一間教室,學校是我父親和他的朋友們于 1938 年創辦的。他們這么做是因為附近沒有小學,我們這些孩子也因為年齡太小還不能去上著名的南開中學。南開中學的校長也鼓勵他們這么做。校長不僅允許他們使用南開的校名,而且還在南開發電廠的旁邊提供了一間教室。在這間教室里我學了些什么呢?無疑,學了算術,但我不記得是怎么學的,也許是因為老師用傳統方法教的吧。我記得學習了閱讀和寫作,尤其是閱讀。我們這些小孩閱讀了中西方的故事。

中國的傳統故事鼓勵人們虛心好學、孝敬父母和熱愛祖國,七十年后的今天我依然能記得些許。

其中有囊螢夜讀的故事,講的是一個山村男孩白天在田里務農,只能晚上學習。問題是男孩家太窮,連一支蠟燭都買不起,所以他捉了好多螢火蟲,放在紗網里,然后借著螢火蟲的光讀書。這個故事使我們深受鼓舞,不僅欽佩男孩渴望學習的精神,還折服于他學習方法的獨創。不要把貧窮當成不可逾越的障礙。

第二個故事有關孝道,孝道是中國人的核心價值觀。一位極度貧窮的母親因營養缺乏而奄奄一息(注意這一反復出現的貧窮主題)。她兒子從胳膊上割下一片肉,為母親做湯補充營養。一個非華裔的讀者可能會被這種暴力震驚,但作為一個深受孝道文化熏陶的中國孩子,我從容地接受這一行為。

我記得的第三個故事有關愛國主義。宋朝將軍岳飛(1103—1142)是所有中國人心目中的民族英雄,他帶兵抵御北方金朝對大宋王朝的入侵。書里有一幅圖,描繪了岳飛赤裸上身雙膝跪在母親身旁,母親在他背上刻下“盡忠報國”幾個大字。盡管兒時的中國被日本侵略者包圍,要為民族救亡圖存而斗爭,奇怪的是,我們并未讀到諸如此類的更多的愛國故事。可能因為我們的父母和老師都知道,民族主義熱情有可能失控,會在我們易受影響的年紀留下難以抹去的印記,他們限制我們讀這類故事。

父親和他的朋友們一起上了大學。畢業后,他們離開中國去歐洲和美國讀研究生。學成回國后,他們既沒有教書也沒有在政府機構任職,而是成立了一個由世界主義者組成的小群體。在這里,人們見了面便熱烈地討論。在靜謐的夏夜,他們坐在院子里乘涼,其中某個人會望著夜空指出獵戶星座,隨即引發一場有關天文學的生動交流——不僅涉及科學,還涉及希臘神話。而這又會引發這樣的提問:“為什么我們中國人就沒有關于星體的神話?”另一位朋友會提到鎮上新放映的一部好萊塢電影,隨便提及的一句話就可能引發一場關于元代(1279—1368)戲曲以及元曲是否適合拍成電影的討論。關于教育政策,一位儒學者和一位約翰·杜威(John Dewey, 1859—1952)教育哲學的推崇者,兩人會討論死記硬背的優缺點。而對于一個九歲的孩子來說,坐在星空下聆聽這些有趣的談話無疑是永生難忘的樂事。

因為父親和他的朋友在西方接受了碩士階段的教育,我們也就順理成章地讀了一些西方故事。我們讀了蘋果落到艾薩克·牛頓(Isaac Newton, 1642—1727)頭上,讀了本杰明·富蘭克林(Benjamin Franklin, 1706—1790)在暴風雨中用風箏來收集電,也讀到了詹姆斯·瓦特(James Watts, 1736—1819)的漫不經心。但我認為父母還有一個更明確的目的,就是讓我們的心智變得勇敢,似乎他們無法用恰當的中國故事來啟迪我們以達到這個目的。借助蘋果砸到牛頓頭上的故事,老師向我們介紹了地心引力和太陽系的原理;富蘭克林飛上天的風箏開啟了有關電的話題。但長遠來看,對我們而言,這些故事的重要之處在于鼓勵了我們的創新思維和行為。我們會有這樣的想法,在蘋果樹底下幻想可能比在家做加減法運算更好,在暴風雨中冒著觸電危險做科學實驗是值得的。

我最喜歡詹姆斯·瓦特小時候的故事,他長大后發明了蒸汽機。據說他經常獨自坐著,對著空氣思考發呆。他的母親想讓他務實一點,便給他布置了一項任務,讓他看著時間煮雞蛋。她對瓦特說:“這是雞蛋,你把它放進沸水里,看著表,一定要在兩分鐘后把雞蛋取出來。”兩分鐘后,瓦特的媽媽回來了,她看著煮沸的水,驚恐地發現她的表竟然在水里。同時,瓦特正疑惑地盯著自己手上的雞蛋。大人們是在告訴我們,如果未來可以發明蒸汽機,把媽媽的表煮了也沒關系嗎?

中國故事趨向于強調道德,西方故事則更注重人們的好奇心和想象力。英國作家奧斯卡·王爾德(Oscar Wilde, 1854—1900)筆下的《快樂王子》(The Happy Prince, 1888)同時兼具東西方故事的特點。我再次欽佩父母和老師的敏銳。選擇這個故事給我們讀,是因為他們覺得中國故事更傾向于引導人們對家人和鄰居行善,即只善待那些可互得利益的人,而忽略了無關利益的陌生人。大多數西方故事也有缺陷,它們多以不切實際的婚姻和婚后夫妻的幸福生活作為結局。而《快樂王子》具有更高的道德準則,提倡普世論,既融合了佛教的慈悲思想和基督教的救贖論,又超越了局限于地方的來往和簡單的樂觀。這個故事以王子和小燕子的悲慘離世作為結局,這種現實主義很可能為有感知力的年輕讀者所青睞。這也許會讓他們堅信,王子和小燕子心甘情愿地為急需幫助的陌生人而死,絕對是正確的。正是生活中這些絕對正確、十分罕見卻又可能真實發生的事情,讓我們感到快樂。

電影《快樂王子》

至于對美感的教育,我并不記得我們有西方學校里常見的那種繪畫課。也許在中國,繪畫課沒大必要,因為書法有異曲同工之妙。練習書法對于孩子來說是件瑣事,然而做準備工作(如研墨)的時候,又是一件趣事。我記得在這個過程中,需要先從書包里拿出墨片和硯臺,然后在硯臺上倒些水,接著研磨墨片產生濃黑的墨汁。用毛筆寫字也很好玩,毛筆的厚度和筆畫傾斜充滿魔力,一個完整的字,寫得或緊湊或松散,都豐富著字本身的意義。

年輕的孩子需要鍛煉。我們無法進行競技運動,不過是因為人少無法組隊。我不記得進行過一項流行于當代中國的體育運動。小時候,我們做各種游戲,如跳繩、躲貓貓、尋寶或是男孩之間玩耍式的打斗。

有一個游戲使我記憶尤深,名叫老鷹捉小雞。我認為全世界的孩子都玩類似的游戲。在游戲中,一個孩子扮演雞媽媽,排在雞媽媽身后的一隊是小雞仔,老鷹則試圖捉住小雞。雞媽媽展開翅膀并變換著方向來竭力保護小雞,與此同時,小雞們在她身后跟著瘋狂地搖擺躲閃。

當我扮演小雞仔的時候,感覺自己非常脆弱,極易受到攻擊,被老鷹捕捉的時候興奮地尖叫閃躲。在下一輪游戲里,我可能扮演雞媽媽,再一輪,又可能扮演捕食的老鷹。這個游戲告訴孩子們,他們的心情和行為不像機器人那樣一成不變,有時會感到脆弱害怕,有時又要保護和養育他人,有時甚至具有攻擊性和掠奪性。

另外一個游戲是哲學家路德維希·維特根斯坦(Ludwig Wittgenstein, 1889—1951)發明的,同樣有趣又有教育意義。我能想象在學習有關太陽系知識的時候會用到這個游戲。通常的方法是,老師站在一個模型后,告訴同學們是萬有引力使得月球、地球和太陽一個圍繞著另一個轉動。對于維特根斯坦來說,這種方法太被動。因為在老師示范之后,孩子們對于萬有引力仍沒有什么感覺。為了讓孩子們有切身體會,維特根斯坦推薦了一個對孩子們絕對有吸引力的游戲。在操場上,讓男孩扮演太陽,按照一個方向緩慢移動;讓一個女孩扮演地球,她的任務是圍繞那些扮演太陽的男孩奔跑;另一個女孩扮演月球,她的任務最重,因為她要在地球圍繞太陽奔跑的同時圍繞地球奔跑,同時太陽本身也在不斷擴展的宇宙里向外移動。過一會,男孩和女孩交換角色,使得每個人都能了解特定天體是如何運行的。

電影《萬物理論》

兩個游戲都涉及了客觀世界,一個游戲涉及社會規則,另一個涉及太陽系。不涉及諸如此類的游戲,對我而言,毫無吸引力。我不參與那些游戲,因為它們似乎都以一套既定的規則開始,那些想玩的人只能接受這樣的規則。我想知道為什么負負得正,而老師對此卻從未有過解釋。喜歡數學的孩子也喜歡游戲,他們不反對游戲的規則,因為在一定約束下,他們能找到獨特的方法去戰勝對手。滿足感正來自找到這些方法并贏得比賽,而非接觸到規則之外的真實社會。

毫無疑問,算術和幾何學是與真實世界相連的。加減乘除的能力使一個人直接感覺到他可以掌控某些事情,不管是蘋果還是硬幣。幾何學源于對農田形狀大小準確測量的需求,所以農民和地主對此非常感興趣。全世界的小學都把算術和幾何視為實用學科,這么做是對的,正如他們將閱讀和寫作視為文明社會高層次競爭中成功的關鍵一樣正確。但如果收獲的僅僅是這些課程和技能,我童年時期的教育并不值得一提。我把更多近乎神奇的事歸功于那些故事帶給我的收獲。故事中的絕大部分只是提供信息;但需要說明的是,我一點都不記得這些信息了。還有一些故事不失風趣且鼓舞人心,當我回想起來的時候,對它們的感覺依舊沒有改變。《快樂王子》講述的那個故事,在我面前呈現出另一個超然的慈善世界,時至今日,仍然鼓舞著我。

第二章 悉尼

我的初中及大部分高中歲月(1942—1946)都是在澳大利亞悉尼度過的。我就讀的克蘭布魯克是所很好的學校。入學時,我們兄弟幾個一個英語單詞都不認識,這是令人受挫的經歷,那些身體壯實的澳大利亞男孩圍著我們跳舞,唱著帶著種族主義味道的歌謠,對我們卻沒有絲毫影響。當時我們感到恐懼、羞愧和消沉了嗎?并沒有,可能我有一點害怕,但完全不會感到羞愧或消沉。這怎么可能呢?如今我們不接受種族主義辱罵,這是正確的,但我懷疑種族主義辱罵會耽誤受害者的學業發展,就像現如今我們相信的一樣。

我們兄弟幾人不受種族主義辱罵的影響,有以下兩個原因。其一,我們在幼兒時期了解到中國是被一群野蠻人包圍的文明社會。澳大利亞男孩們又跳又叫,無意間扮演了這個角色。這不僅沒使我們消沉,反而證實了我們文明的優越性。其二,我們在那所只有一間教室的學校接受了世界主義的教育。若無明確教導,幼兒只區分好人和壞人,不區分外國人和本地人。作為一個八歲的孩子,我知道岳飛是中國人,但我從未想過牛頓、富蘭克林和瓦特是外國人。在我看來,他們全都散發著超凡才能的光輝,這讓我想效仿他們。把這些名人當成榜樣,并且從未質疑過自己這樣做是否是對的,讓我建立了極大的自信。

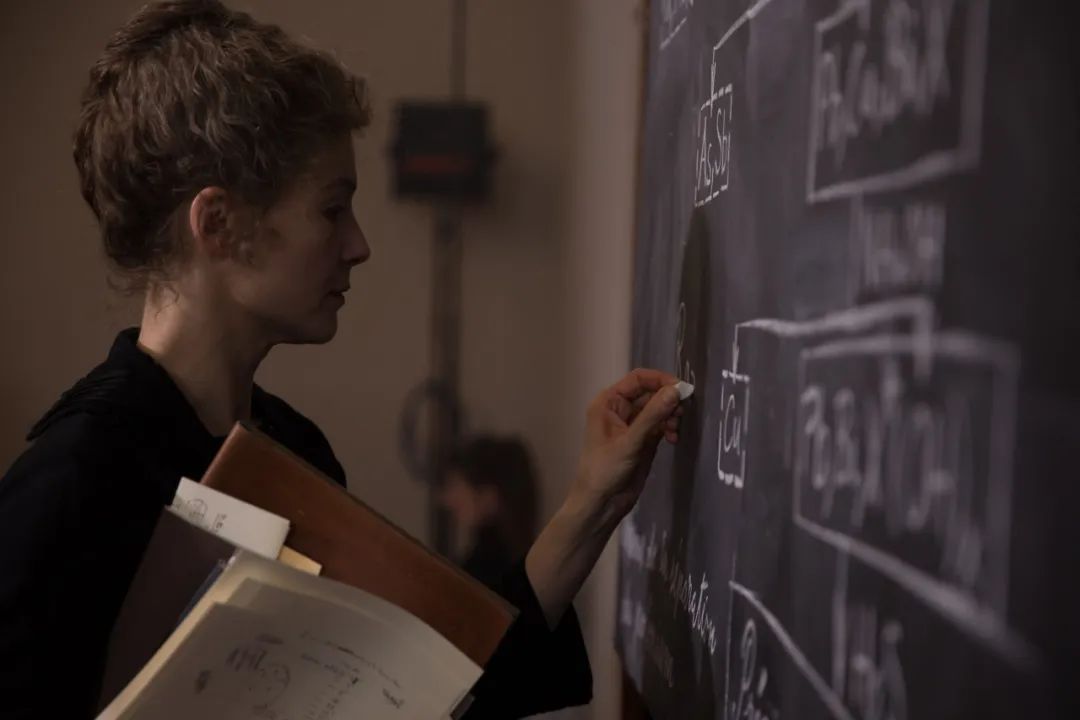

電影《放射性物質》

為什么孩子們不能以普世主義或世界主義的教育為起點呢?我們似乎忘了孩子會自然地被世界各地及外來的事物所吸引。美國孩子上小學時,相比當地的市政廳和水塔,埃及金字塔和中國長城可能更讓他們感到興奮;相較于奶牛,恐龍可能更加激起他們的興趣。成年人力圖確保孩子逐步形成極端的愛國主義,因為他們將其視作培養強烈的共同體意識的方法。毫無疑問,強烈的共同體意識對于我們的生計和生存必不可少,但這些和孩子并沒什么關系。他們在這個年紀,也許他們一生中只有在這個年紀才可能是真正的知識分子,應該鼓勵他們成為真正的知識分子,就像我當年在那所只有一間教室的學校時一樣。

童年時我接觸到世界主義,那我在澳大利亞的童年又有哪些經歷和啟示呢?有三點值得一提。其一是對自然之美的認識。小時候在重慶,我并未將自然看成獨立的范疇,也許是因為我們生活在鄉下。我在梯田間一階階地攀爬玩耍,只顧著游戲和到處跑,沒有停下來留心周圍的環境。父母偶爾會帶著哥哥姐姐和我去附近山頂的寺廟。我喜歡這樣的郊游,空氣清新且能消耗我過剩的體力,寺中的素齋也因而變得神圣,但我卻忽略了山本身。在澳大利亞的三姐妹山之旅——三姐妹山是雕刻在懸崖上的三座天峰石陣,距悉尼約五十英里——讓我駐足觀望,第一次相信并驚嘆大自然的規模和深不可測的獨特性。

澳大利亞三姐妹山

其二是對社會等級新的認識。我原本以為理所當然按規則進行的事情,在那時變得不確定了。1942 年至 1946 年間,我父親擔任中國駐悉尼總領事一職。他的工作是管理中國人社群,主要是小商人,以確保他們被澳大利亞人公平對待。我不久便注意到這些商人對父親及家人的尊重。作為常駐的中國官員,父親有大量的造訪者——包括需要他幫助的當地中國人以及從中國來的重要人物。當地的中國人會不時送父親一些禮物,我認為他們是為了感謝父親超出職責之外對于他們的幫助。而父親也會送禮物給那些權貴人士,禮物的價值隨收禮人的等級而定。我視這些贈予為阿諛奉承。當我就此詢問父親時,他的回答純粹是一套現代社會學說教,其核心歸根結底以權力關系為基礎。首次同自然的真正接觸,使我有理由期待與自然更多的接觸,形成鮮明對比的是,初次對社會本質的了解讓我對未來進入社會產生了厭惡。

其三是對宗教的認識。我第一次不太當真地看待另一個世界觀,這種觀念與我以往的觀念并存于腦中,并偶爾侵犯到之前的觀念。克蘭布魯克學校有一個英國圣公會的基金會。每周我們都會在這里做禮拜。因為我們不是基督徒,英語也不好,所以我和哥哥們覺得有點莫名其妙。一天,班主任把我們叫到他的辦公室,讓我們在他面前站成一排,接著給我們講了神之子耶穌和他的奇事,以及耶穌的山中圣訓(《圣經·新約·馬太福音》第 5—7 章)。我很吃驚,他這樣一個權威人物竟然一本正經地告訴我們,有人在水上行走,治好了盲人,并且使死者復活。更為震驚的是,我被告知,在天國里平常的規范將會逆轉,比如第一名會變成最后一名,最后一名會變成第一名,富人會因財富而受限,窮人則因貧窮而蒙福。無知的孩童比博學的成年人更有機會進入天堂。

(上文摘自《人文主義地理學:對于意義的個體追尋》,由上海譯文出版社提供)

原標題:《身處世界主義的社會,我可以自由地做我自己|紀念段義孚》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司