- +1

鑒賞|漢代六畜——四張面孔下的動物世界

中國自古以來就有“五谷豐登,六畜興旺”的說法,那么何為六畜?

傳統啟蒙讀本《三字經》中有這樣一段“馬牛羊,雞犬豕。此六畜,人所飼”。可見馬、牛、羊、雞、犬、豬為六畜在南宋已是定論。由此向前追溯,漢晉時期鄭玄、杜預在給最早出現“六畜”說法的《周禮》《左傳》作注時,也明確六畜當為馬、牛、羊、雞、犬、豬。

近期,“天下惟寧:漢代文明的四張面孔”正在蘇州博物館西館對外展出,此次漢代文明的四張面孔雖是以人,或類人神仙為主題,但其中直接與六畜相關的文物也有數十件,足見六畜在漢代人生前身后社會生活中的重要性。

馬

家馬由東歐或中亞地區的野馬馴化而來,在我國境內率先出現于陜甘青地區(近年來古DNA分析認為家馬的出現可追溯到陜西神木石峁遺址)。到距今3300年左右,馬在中原地區的遺址中已變得較為常見,比如殷墟就發現了多座車馬坑。

河南安陽殷墟遺址出土車馬坑(《安陽殷墟大司空村東南地2015-2016年發掘報告》,《考古學報》2019年第4期)

馬在我國歷史上長期以來都是普遍應用于長距離運輸,尤其是與車相配合,無論是在戰爭還是在日常生活中均發揮了重要作用。出土西漢遣冊中記錄的肉食來源有牛羊狗豬雞等,但馬卻十分少見,也足以體現馬作為珍貴勞動力的價值。

同時在漢代,馬種的引進與改良是實現軍事戰術和武備變革的關鍵。

獅子山漢墓飛騎所跨陶馬,低身廣軀,敦實強健,體長明顯要大于體高。而到東漢,雷臺漢墓中隨葬的銅馬,頸部弓起,四肢細長,體長與體高更加相近。

從文獻記載角度看,新馬種的出現,與從西域引進烏孫馬、大宛馬和阿克哈·塔克馬有關。這類馬匹長于奔襲作戰,也才能支持漢朝與匈奴的長期戰爭。

飛騎銘騎馬俑 徐州博物館藏

銅軺車 甘肅省博物館藏

牛

六畜中的牛,泛指黃牛。一萬年前,黃牛在西亞、北非地區被馴化(此外可能還有一處獨立起源中心,即7500年前馴化于南亞)。

距今4500-4000年,家養黃牛在我國黃河流域的一些新石器時代晚期遺址中開始集中出現,河南省柘城縣山臺寺遺址就有9頭黃牛集中在一起規整埋葬的現象。

河南柘城山臺寺遺址出土黃牛遺骸(《河南商丘地區殷商文明調查發掘初步報告》,《考古》1997年第4期)

黃牛在被成功馴化后,很快就在人類生活的多個方面發揮作用。

農業種植少不了牛耕;祭祀儀式中,牛、羊、豬三者齊備,才可稱之為“太牢”;牛肩胛骨既是早期文字書寫的重要載體,也是早期農業耕作所用骨耜的基礎材料。而到漢代初年,經濟凋敝,“自天子不能具鈞駟,而將相或乘牛車”,牛車暫時取代馬車,成為主要的出行工具。

漢代飲食中對牛的利用也相當多樣。同樣是來自出土西漢遣冊中的記載,牛肉的烹飪方式有熬、煮、炙、腌,或制成肉脯、肉醬;牛肉可以單獨制羮,也可以與蔬菜、谷物混合熬煮;除了牛肉外,牛的內臟下水也可呈上餐桌。

不過牛肉仍是漢代肉食中最珍貴的一類,漢代也曾有禁止屠牛的明確法令,其在簡牘中記載廣泛,當與墓主身份等級有關,或僅是身故后的美好愿望。

牛肉醬千萬石陶壺 河南博物院藏

羊

六畜中的羊,包括綿羊和山羊,綿羊由已經滅絕的赤羊或盤羊馴化而來,山羊則由野山羊馴化而來。綿羊和山羊可能都是距今10000年左右在伊朗扎格羅斯山及周邊地區最早馴化。

中國最早的家養綿羊出現在距今5600年至5000年前的甘肅和青海一帶,主要是馬家窯文化的墓葬之中有發現羊的骨架、下頜骨等。

到漢代養殖業進一步發展,也包括官方養殖體系的完善。從史書和簡牘記載中可知,漢代官方六畜馴養機構主要為廄和苑。二者區別可能在于“廄”以圈養為主,養殖對象多為馬,為人工飼養,“苑”以放牧為主,養殖對象除馬以外,還包括牛、羊,更多是放養式。

彩繪木羊 甘肅省博物館藏

由于“羊”與“祥”發音相近,漢代以羊為母題的文物很多,如羊紋金飾、羊形燈具、羊母題畫像石、含“羊”字銘文的銅鏡。漢代詩賦中更有“金羊載耀,作明以續”的稱頌。

羊尊銅燈 河北博物院藏

羊頭紋金杏葉 揚州博物館藏

雞

家雞由紅原雞馴化而來,不過關于它的起源時間、地點,以及傳播仍然頗具爭議。距今七八千年前,我國幾處新石器遺址中均發現過雞骨,但馴化證據不足。

真正較充分的馴化證據見于距今3600年的內蒙古大甸子遺址,在這處遺址中,雞骨與屬于家養的狗和豬的骨頭一同被發現,之后家雞在以殷墟為代表的晚商遺址中頻繁出現。

以雞為代表的禽類,在漢代的造物體系中常與熏爐相融合,作為熏爐蓋紐出現。這或是之后東晉郭璞《玄中記》記錄的“天雞”神話原型,“東南有桃都山,上有大樹,名曰桃都,枝相去三千里。上有一天雞,日初出,光照此木,天雞則鳴,群雞皆隨之鳴”。

云紋透花銅熏爐 河南博物院藏

與“天雞”相比,斗雞活動就要接地氣得多,漢代市井走卒、閭巷少年、江湖游俠、宮廷貴胄無不對斗雞活動趨之若鶩。曹植更是就斗雞活動作了細致描寫:

群雄正翕赫,雙翹自飛揚。

揮羽邀清風,悍目發朱光。

觜落輕毛散,嚴距往往傷。

長鳴入青云,扇翼獨翱翔。

——曹植《斗雞詩》

四川成都石羊鄉出土新莽陶罐斗雞圖 (《成都石羊鄉出土王莽時期斗雞圖》,《農業考古》1999年第1期)

狗

狗是我國最早出現的馴化動物之一。現代基因證據顯示,不同地區不同類型的家狗都是由灰狼演變而來,目前已知較早馴化狗的DNA證據來自三萬年前的歐洲和我國南方。

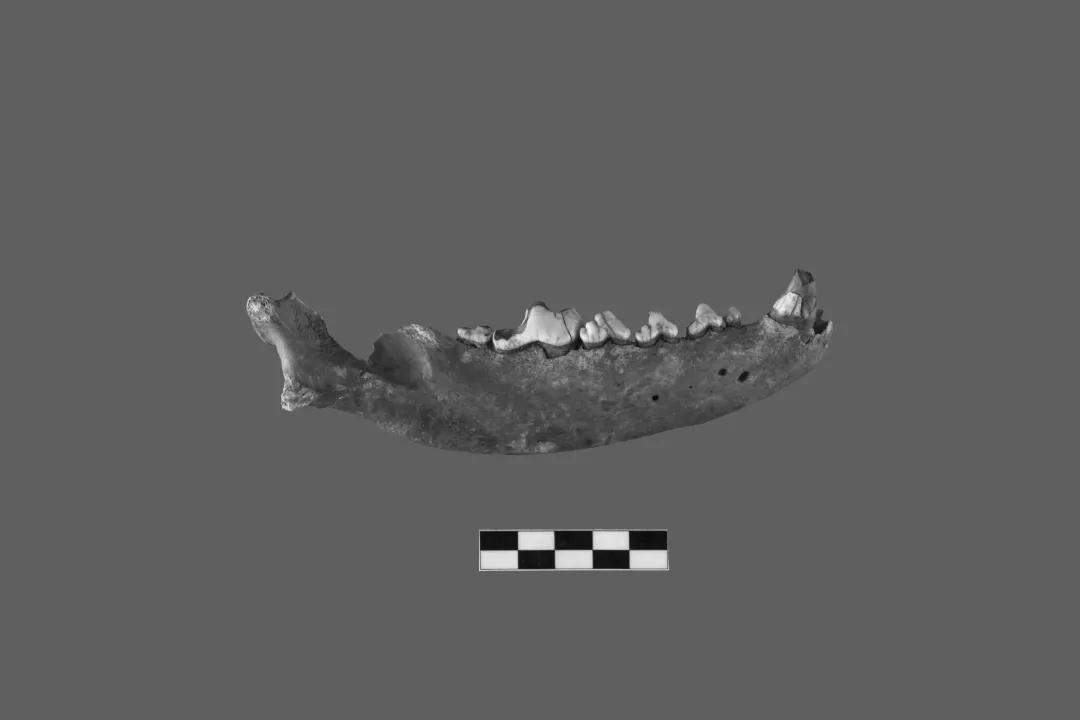

而我國最早的狗骨骼實物證據出現在河北徐水南莊頭遺址,年代距今約10000年,發現的下頜齒列長度要明顯小于狼的,是相對確鑿的動物馴化證據。而到河南舞陽賈湖遺址已出現刻意的家狗埋葬行為。

河北徐水南莊頭遺址出土狗下頜骨 (《中國新石器時代至先秦時期遺址出土家犬的動物考古學研究》,《南方文物》2016年第3期)

與斗雞一樣,斗狗也是漢代常見的娛樂消遣方式。漢代立國之初,中央朝廷就設“狗監”一職,專門管理皇帝的獵犬。漢武帝在位時曾建“犬臺宮”,供文武百官觀看斗狗,以為娛樂。除犬臺宮外,《三輔黃圖》中還記載有走狗觀。

灰陶狗 河南博物院藏

袁靖認為狗的馴化,與它易于近人的天性關系密切,這一帶有寵物性質的特征一直延續至今,而漢代家犬也是屬于個體的重要私產。

揚州一座西漢墓中出土的簡牘奏疏之上,多封內容都與丟狗案件有關。漢代櫟陽城的一處墓地中,M27是獨立的寵物狗墓葬,并隨葬有豐富的陶俑。

陜西西安秦漢櫟陽城M27狗與陶俑(《西安市閻良區秦漢櫟陽城遺址墓葬的發掘》,《考古》2016年第9期)

豬

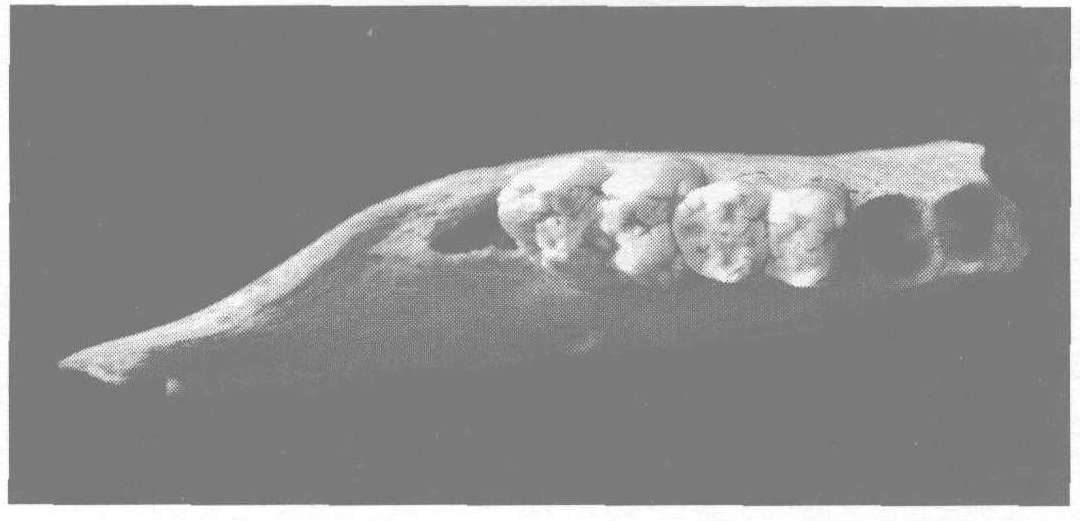

家豬的祖先是野豬,土耳其安納托利亞地區發現有九千年前的家豬遺存。國內發現最早的家豬骨骼出土于河南舞陽賈湖遺址,年代與國外相近,表明兩地對豬的馴化可能是獨立起源。

略晚于賈湖遺址的河北磁山遺址、浙江跨湖橋遺址、甘肅大地灣遺址中也都發現家豬骨骼。不同地區不同遺址家豬骨骼的出現,說明即使在中國,豬的豢養也有可能是多地起源。

河南舞陽賈湖遺址出土豬骨標本(《河南舞陽縣賈湖遺址出土豬骨的再研究》,《考古》2008年第1期)

豬是漢代食用最廣泛,價格相對也最低廉的肉食種類。根據居延漢簡記載,河西豬肉單價要略低于雞肉,其中又以普通豬肉、豬脂最為便宜,豬頭、內臟等價格也頗高。

這催生了成熟的屠宰行業,漢代庖廚圖中,屠豬是最常見的要素之一,吹氣剝皮的屠宰技術也做成了陶俑生動表現。

除了日常食用外,無論是在馬王堆漢墓出土的《五十二病方》,還是甘肅武威出土的一系列漢代醫簡中,都記載了豬的油脂入藥,可外敷創傷,內治風寒。

樂舞雜技畫像石局部庖廚屠豬 山東博物館藏

復釉陶宰獸俑(濟源博物館官網,http://www.jysmuseum.com/bencandy.php?fid=89&id=1349)

《三字經·訓詁》中對六畜職能有精辟的論述,“牛能耕田,馬能負重致遠,羊能供備祭器,雞能司晨報曉,犬能守夜防患,豬能宴饗速賓”。“六畜”各司其職,為漢代各階層、各行業人群的日常生活提供了保障,增添了樂趣。

(本文原標題為《天下惟寧丨漢代六畜——四張面孔下的動物世界》,全文原刊于蘇州博物館官方微信平臺,澎湃新聞轉刊時有編輯。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司