- +1

“一分錢爺爺”的故事 | 章慧敏

原創 章慧敏 上海紀實

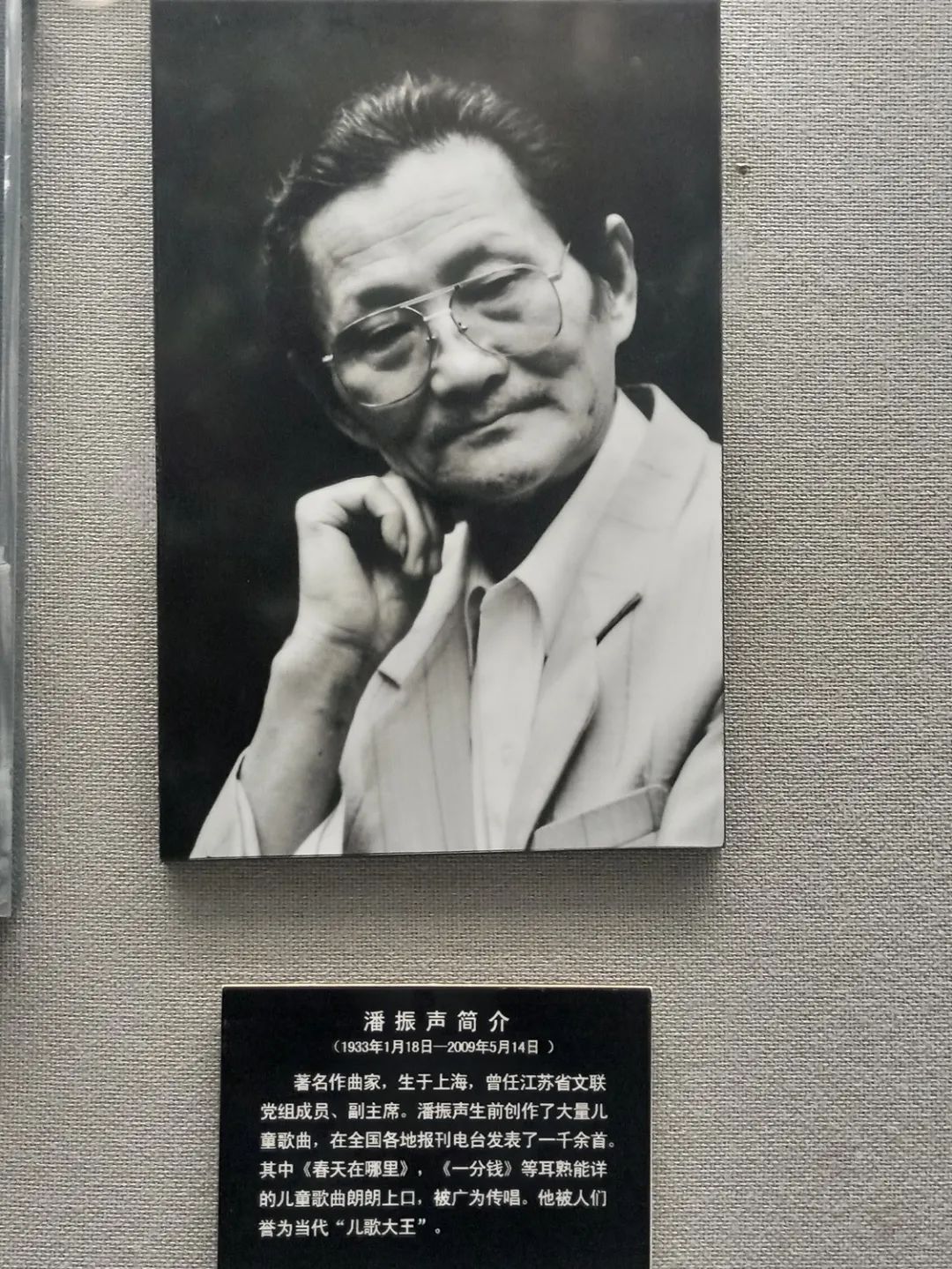

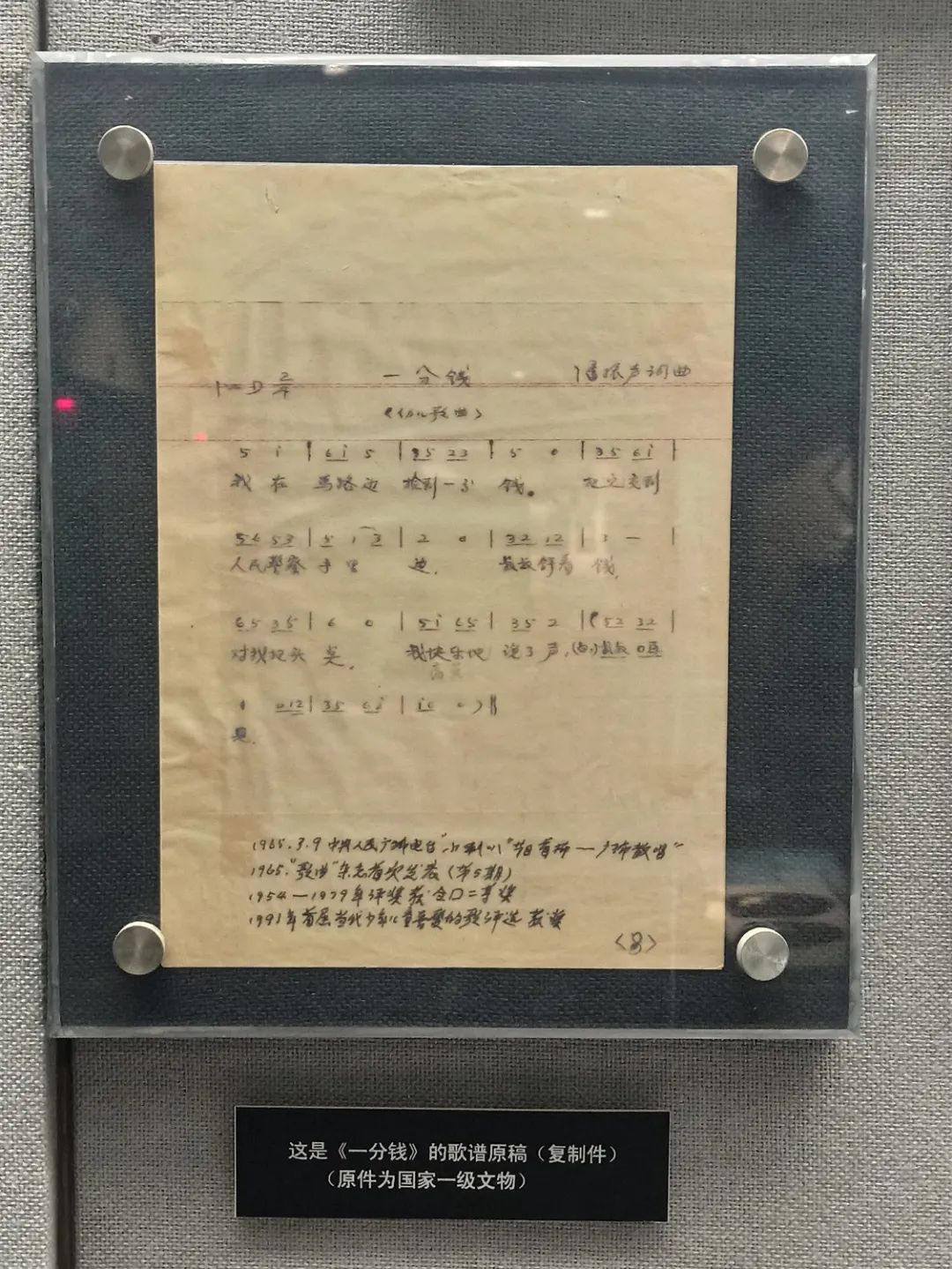

在上海公安博物館三樓的一個展柜里,醒目地陳列著一位名叫潘振聲老人的照片,照片的下方是他創作的《一分錢》手稿——略略發黃的白紙上用藍色圓珠筆寫著簡譜和歌詞。2001年,這份手稿已被國家文物局評定為現代一級文物。

潘振聲

一位不是公安民警的老人以及他的兒歌為什么會被珍藏在上海公安博物館呢?這件事的前因后果,還得從1998年上海公安博物館籌建之時的征集文物開始說起。

尋覓《一分錢》兒歌的詞曲作者

我在馬路邊撿到一分錢,

把它交到人民警察手里邊,

叔叔拿著錢,對我把頭點,

我快樂地說了聲叔叔再見。

相信五六十年代出身的人對這首兒歌絕對稱得上耳熟能詳。毫不夸張地說,這一代人乃至幾代人都是唱著《一分錢》的兒歌長大的,它滋潤著少年兒童純真的心靈。

時光荏苒,轉眼到了1998年上海公安博物館籌建時的緊鑼密鼓地征集展品之時。有一天,首任公安博物館的館長俞烈對參與建館的孫浩說道:“‘我在馬路邊撿到一分錢’的兒歌不正是描寫警民關系的經典作品嗎?我們都是聽著這首兒歌長大的,它膾炙人口,家喻戶曉,而且誕生于上海。你是從文藝界出來的,想必兒歌的作者也是文藝界的,你應該想辦法找到這位詞曲作者,向他征集這首兒歌的手稿后在我們的公安博物館展陳出來。”

交上一分錢

這真是個好創意!警民魚水情是公安戰線一個永恒的主題,公安博物館將征集《一分錢》的手稿并展示,無論從哪個角度來看,它的意義大于展品本身。然而,孫浩接到這個任務后卻一時沒了方向。確實,他曾從事過音樂研究,但對兒歌創作者不熟悉,何況中國的作曲家眾多,他不可能全都認識。找人也要有個方向吧。

孫浩想啊想,突然靈光一現,如果作者是上海的,那么他可以問詢一下上海市文聯黨組書記李倫新啊,他希望李書記能提供給他一點線索?孫浩立即給李書記打去電話說了緣由。李書記說自己并不認識《一分錢》的作者,但他會問詢知情人,過兩天給回音。

果然,兩天后有位上海音樂家協會的同志給孫浩打來了電話,說《一分錢》的詞曲作者叫潘振聲,是上海人,原來在上海人民廣播電臺工作,50年代被調到寧夏回族自治區去了。聽說現在是自治區文聯的副主席。

總算有名有姓有下落了。孫浩喜不自勝,方向有了,還愁找不到人嗎?他立刻拎起電話,輾轉找到了寧夏回族自治區文聯。對方熱情地告訴他,這位潘老師80年代調到江蘇省文聯去了,現正擔任副主席一職。

眾里尋他千百度,只差一步了。孫浩又是一番忙碌,幾經周折,總算找到了潘振聲家里的電話號碼。當電話接通時,對方一聲“你好,請講”,孫浩激動得簡直語無倫次了。

接電話的正是潘振聲。當孫浩把公博館準備向他征集《一分錢》兒歌的想法向潘老師說明后,他感覺到電話那頭的潘老師一直在認真地聽他說的每一句話、每一個字。第六感應告訴孫浩,潘老師回應的“嗯、嗯”絕非敷衍和應付,而是在思索。

孫浩一口氣把訴求說完后,小心翼翼地問了句:“上海公安博物館想向您征集這首兒歌的手稿,不知潘老師是否愿意交給我們?”

孫浩是忐忑不安地提出請求的,他根本沒想到潘振聲聽完這句話后,連一秒鐘都沒猶豫:“上海公安籌建博物館,我贊成,我一定支持,我一定把《一分錢》兒歌手稿捐給你們……”

此時的孫浩難掩激動,他馬上說:“那真是太感激潘老師了了,我馬上到南京來取。”

潘振聲立刻接口說:“你們工作很忙的,不用來南京取,我親自給你們送來。”

孫浩簡直不相信自己的耳朵。

手稿原件

《一分錢》誕生于寧夏

潘振聲祖籍上海青浦,1932年1月出生于漢口市(今武漢市),家庭貧困。9歲那年,他被收容到廣西桂林的象鼻山下的“兒童保育院”上學,這是一所由宋慶齡開辦的半工半讀學校,收容的大都是些從淪陷區搶救出來的孤兒。由于他對音樂格外喜愛并有天賦,音樂老師選他當了學校合唱團的小指揮,經常到社會上進行抗日演出,募捐資金。

可好景不長,因為時局變化,兒童保育院轉移到大后方去了,潘振聲不得不跟隨父母逃難來到貴陽,為了生計,進了當地一家卷煙廠做童工。抗戰勝利的1945年,他隨著父親和姐姐回到上海投靠親戚。可因為家里經濟條件差,只在南匯縣的新城鎮樂育中學上了半年初中就不得不輟學去街頭賣報賺錢。

1947年,潘振聲又經好心人介紹,到一家小印刷廠當學徒工。他愛學習,便用學徒的收入在業余時間上了“上海現代影劇演員學校”。1950年,他學成畢業。畢業后的潘振聲立刻報名參加了中國人民解放軍,當了一名炮兵。

在部隊里,他很活躍,藝術天賦也盡情地發揮了出來。他會拉手風琴、會跳舞、會演戲、會說相聲、會唱大鼓、會寫作,一場演出下來總是贏得滿堂彩,很快成了深受歡迎的“一專三會八能”的文藝工作者。為此,他受過表彰,立過功,還加入了共青團。

1955年初,潘振聲復員回到上海,被分配到徐匯區漕溪路小學當音樂老師兼少先隊輔導員,從此走上了兒歌音樂創作的道路,一直延續了22年,直到77歲去世。

潘振聲創作的第一首兒童歌曲《我們來到了花園里》曾從上海傳唱到各地。令他沒想到的是,這首在上海唱響的兒歌居然發表在由陜西省音樂家協會主辦的《群眾音樂》上面。當時能發表作品的人鳳毛麟角,潘振聲的心中油然升起巨大的幸福感。從此便與兒童歌曲結下了不解之緣。

潘振聲熱愛孩子,在學校里教他們歌,為他們創作,教學成果累累。1956年,他被評為“上海市優秀教師”的榮譽稱號,同年12月24日,他光榮地加入了中國共產黨。

潘振聲的名聲和歌聲一起飛揚,不久,上海《廣播歌選》聘請他為客座編輯,1957年9月,他又被調去上海人民廣播電臺任音樂制作人。不過,人雖然離開了學校,但他的心卻始終留在了校園,為少年兒童寫歌的筆一直不放下。在全國各地出版的音樂期刊中,幾乎不間斷地有他的兒童歌曲問世,僅僅1957年這一年,他就發表了40多首新作,還出版了3本個人專集。他的作品早已飛出上海,在全國各地唱響。

這時的潘振聲已到達創作高峰期,渾身有使不完的精力。可是,他并不知道厄運正在悄悄地向他靠攏:1958年,潘振聲創作的兒歌《小鴨子》中有一句:“再見吧,小鴨子,太陽下山了。”被人舉報是影射偉大領袖的惡毒語言……就因為一個欲加之罪,潘振聲被莫名其妙地被送去寧夏,好在他干的還是老本行:籌建寧夏人民廣播電臺。

寧夏成了潘振聲的第二故鄉,他一呆就是32年。他曾自豪地說:“寧夏的娃娃不缺歌唱”!的確,是金子也總要發光,他從寧夏人民廣播電臺的音樂編輯,到電視臺的導演;從寧夏自治區音協主席、文聯副主席,到寧夏自治區政協委員,無論什么工作他都干得出色,直到1990年退休回到南京。

說起《一分錢》的創作,還得從1965年中央人民廣播電臺“小喇叭”節目組的編輯約稿說起。編輯是想請他創作一首表揚“好孩子”的兒歌,但“好孩子”的題目太籠統、概念又太大了,這讓潘振聲一時有些不知從何下手的為難。

萬籟俱寂時,潘振聲想起在上海的小學任少先隊大隊輔導員時的情景,他的辦公桌上有一只放大頭針的盒子,里面就專門放著孩子們從馬路上和校園里撿到的一分、兩分分幣。孩子們拾金不昧的行為常常撥動著他的心弦。

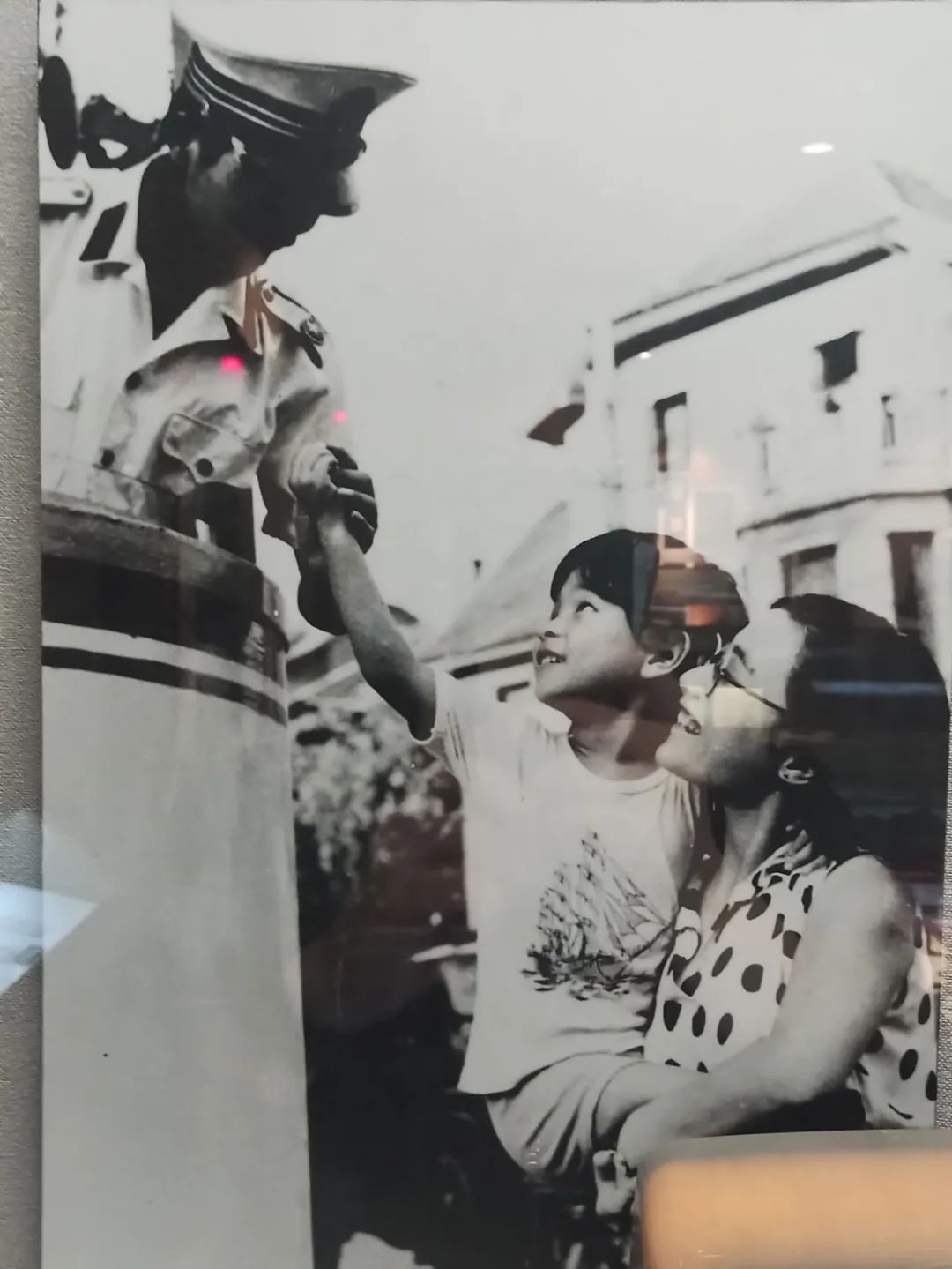

潘振聲還想起當年他們學校的學生們上下學都要過一條寬寬的漕溪路。每當這時,不管是刮風下雨還是酷暑嚴寒,總有交通民警護送著孩子們安全地通過馬路。懂事的孩子們過了馬路后便會回過頭來揮揮小手,親熱地叫一聲:“叔叔,再見!”

他親眼目睹有一天一位小朋友將馬路邊撿到的一分錢交給了警察叔叔,那位叔叔微笑地摸了摸他的小腦袋,親切地說:“真是個好孩子。”

此刻,這一幕幕真實感人的場景無比清晰地再現在他眼前,潘振聲心想,這不就是創作“好孩子”的直接素材嗎?那晚,他夜不能寐,望著寧夏皎潔的月亮,想起家鄉的滬劇紫竹調旋律。驀然間,他跳起身,擰亮臺燈,經典兒歌《一分錢》就這樣誕生了。

1965年3月9日,《一分錢》在中央人民廣播電臺“小喇叭”節目首次播放。隨后,這首歌曲便如春雨般迅速地灑遍大江南北。不僅孩子唱,大人也喜歡。一代代孩子長大后,每當生活中遇到了好人好事后,還常常會在不經意中哼起這首旋律優美、節奏明快的歌曲。

“一分錢爺爺”無償捐贈《一分錢》手稿

1998年12月21日下午4時左右。在上海火車站的站外,上海公博館的俞烈館長和孫浩站在出站口前,專注地望著前方。他們在等從南京開往上海的列車,手中舉起的牌子寫著潘振聲的名字。

這段日子以來,公博館和潘老的聯系一直依靠的是電話,只聞其聲,不見其人,今天終于要面對面相見了,卻還要借助牌子來相認。

一位老人走到他們面前,自我介紹說:“我是潘振聲。”

總算見面了,三雙手緊緊地握在了一起。俞館長和孫浩開車送老人到下榻的飯店,時任上海市公安局的政治部副主任的應根寶還特意趕來為潘老接風。他對孫浩交待說:“如果潘老提出知識產權的問題,我們應該予以適當的經濟補償。你們先談一下。”

在賓館的房間里,面對潘振聲這樣一位令人尊敬的老師,孫浩有點為難,他不知道應該如何開口談《一分錢》的補償錢款?孫浩說話的聲音明顯地有點不太自信,“潘老師,你捐出《一分錢》手稿,這涉及到一個知識產權的問題,我們公博館應該給予一些補償的。”

潘振聲聽到這話,笑著反問道:“你們打算給我多少錢補償呢?”

孫浩一時愣住了,“潘老師您看多少錢合適呢?”

這時的潘振聲揮了揮手,深情地說:“孫警官,我是一個受過磨難的老共產黨員,我知道自己的社會責任。上海要建公安博物館,我舉雙手贊成,我的支持就是一分錢不要,把這份手稿無償地捐獻出來。孫警官,你想想當年孩子們把拾到的一分錢交給警察叔叔,我當然也應該把手稿交給警察叔叔啊,我只希望讓一分錢的精神代代相傳……”

上海公安博物館和潘振聲的友情就此展開,每年,公博館都會派人到南京去探望這位令人敬重的老人。雖然潘振聲那時的身體每況愈下,但他并沒有放下手中的筆,依然熱心地為孩子們寫歌。潘振聲一生為少年兒童創作了2000多首兒歌,孩子們親切地稱他為“一分錢爺爺”。

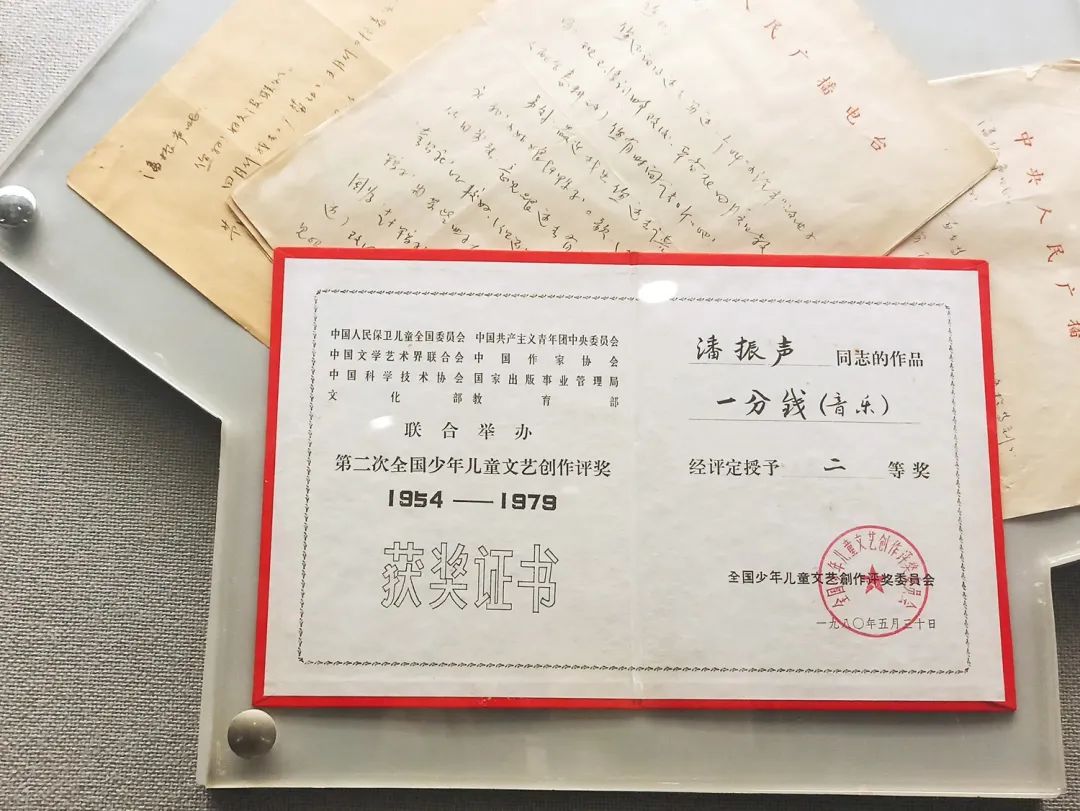

獲獎證書

孫浩最后一次見到潘老是在2009年的5月8日,他因突發腦血栓入院醫治。那時的潘老已陷入昏迷之中,不能言語。孫浩萬分不舍,在他的耳旁大聲道:“潘老,你要堅強,全國3000萬的兒童還等著聽你的兒歌呢!”一遍又一遍的呼喚,只見潘老慢慢地豎起大拇指,眼淚從他的眼角緩緩地流了下來。

5月14日深夜,潘老在南京逝世,享年77歲。追悼會上,按老人生前的遺愿,循環播放著他生前創作的《一分錢》和《春天在哪里》等代表曲目。

潘老雖然無兒無女,但孩子們最純真的歌聲在告慰這位老人的在天之靈。他為孩子們寫的兒歌也將永遠留在人們的心里,一代一代傳唱下去。

章慧敏,中國作家協會會員、上海市作家協會會員、中國微型小說協會常務理事、副秘書長,上海微型小說學會副會長。熱愛生活,關注生活,感恩生活,愿真實地記錄生活中的點滴并奉獻給讀者。出版了報告文學集:《死亡的天使》《人生廣角鏡》《江山如此多嬌》《商海潮》《拐角有愛》《情動天府》《右岸·蘇州河》《繁華深處》《青草沙之歌》《魚翔潛底》等著作。

原標題:《在場 | “一分錢爺爺”的故事 | 章慧敏》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司