- +1

風口浪尖上的“場外期權”

原創 于前 遠川投資評論

按理說,像場外期權這種復雜衍生品這輩子都很難有破圈到微博熱搜的機會,誰知偏偏遇上了一個行業史詩級的流言。

輿論的發酵從一條微博開始,此后「轉:廣州某頭部基金公司頂流基金經理失聯」、「多位基金經理因參與場外期權被查」的聊天記錄在各個微信群之間迅速流轉,有心者甚至直接翻出8月6日當天公告的基金經理變動信息,涉及多家公募的基金經理,也引發部分基金公司連夜否認。

據遠川了解,近期多位變動的基金經理都是正常離任,跟傳言毫無關系。但澄清和否認無法阻止流言的傳播,圍繞基金經理如何借道場外期權做「老鼠倉」的討論愈演愈烈,虧了大半年的基民們,正在借「場外期權」這件事,瘋狂地傾訴著對基金經理的怨念。

那么,場外期權究竟是一個怎樣的工具?它是如何實現盈利的?為什么和公募基金經理出現在一起的時候,會引發如此軒然大波?

期權:花小錢辦大事

先來講講什么是期權。

期權的英文叫做option,顧名思義就是一種選擇的權利。它選擇的是在特定時間段內以特定價格買賣指定的證券。簡而言之,選價格、選時間。

這種選擇,與在二級市場里正常買賣股票相比,一個顯著的差異就是保證金交易制度帶來的高杠桿。

比如想要投入300萬買某個特定上市公司的股票,如果使用1:1融資那就要投入150萬。而如果買入一月期的個股期權,通常只需要付出一定比例的保證金,有時就可以撬動高達20倍的杠桿。

而喜歡玩期權的人,更看中的通常是它特殊的盈虧結構。通俗來說,買股票,虧了被套就只能做長期股東多吃分紅;買期貨,虧了大不了交割,提個一手16噸豬肉封在家里慢慢吃;但期權不一樣,它是一個權利,讓你可以在未來約定好的時間按照約定的價格買賣約定的標的。當然你也可以選擇到期不做任何交易,權當把期權費虧給了證券公司。

更值得一提的是,作為一個衍生品,期權和一卵雙生的期貨一樣,可以看多做多,也可以看空做空,一來一去就又孵化出更多的交易方向——買入看漲期權;賣出看漲期權;買入看跌期權;賣出看跌期權。

而期權根據標的不同,又可分為股票期權、外匯期權、指數期權和期貨期權等等。到這里,就又衍生出了場內與場外的概念。我們買賣股票,指數和期貨這些都是在對應的交易所,在一些交易所里同樣也有資產對應的期權合約可以交易。而在交易所之外,金融機構與公司之間同樣可以直接進行期權交易,這樣的產品便稱為場外期權。

到這里基本都是正經教科書里的正經路數。

但如果對這類產品稍加利用,配合股票自身的買賣,就能形成一種更隱蔽的「老鼠倉」做法——比如基金經理打算通過管理的基金買入股票A,就可以提前買入A股票的場外看漲期權,然后再用基金建倉A股票拉升股價,期權價格隨之暴漲后平倉獲利。

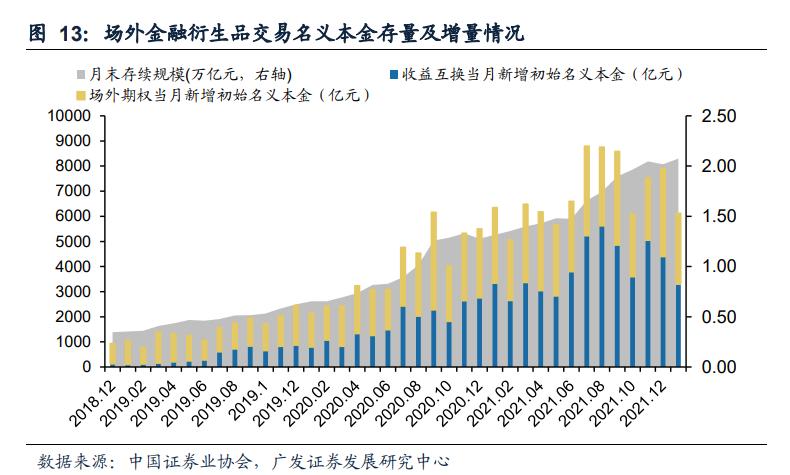

其實在國內,場外衍生品市場并不是主流機構的投資覆蓋范圍,公募基金也有明確的規定,不能參與場外期權。但場外期權的存量規模依舊超萬億[1],其中占比過半都是股指類期權產品。

曾幾何時,當國內的場外期權業務蓬勃發展之初,部分私募假借產品名義,將份額私拆給個人當通道賺取個人投資者的通道費。亂象不長久,在監管機構的嚴厲打擊下,參與場外期權交易和運作的機構被嚴格監管,個人再難有機會參與場外期權業務。

如今要買賣場外期權有嚴格的準入門檻,夠格參與交易的只有兩種情況,行業黑話:532/525。

要么是最近1年末凈資產不低于5000萬人民幣、3年以上證券、基金、黃金、外匯等相關投資經驗、金融資產不低于2000萬人民幣的法人資格;要么是最近1年末管理的金融資產規模不低于5億元人民幣、具備2年以上金融產品管理經驗;合規設立的規模不低于5000萬元人民幣的非結構化產品的產品資格。

但這種準入門檻,有時又會成為滋生中介馬甲和隱蔽代持的溫床。具體而言,本來被禁止參與場外期權投資的個人投資者或公募基金經理,可以借道合格的第三方機構來參與交易,與此同時自己又不會暴露個人身份信息,以此繞過監管的直接監控。而根據券商中國的報道,這樣的利益鏈條在現實中也確實存在[6]。

一個理論上可實現的操作路徑

所以,存不存在通過場外期權進行內部交易的路徑?存在。但有沒有基金經理會用這種方式來賺錢?誰也不知道。近期密集的基金經理的離任,相信大部分都是正常變動,但其中是否有部分人涉及了「場外期權」,恐怕需要更明確的官方回應。

不過,在遠川和行業內人士交流的過程中,一位熟悉期權券商從業者也提到,“國內的PM大部分都還是純多頭,不論是場內期權還是場外期權,具備衍生工具交易能力的人并不多。”

“畢竟如果不是老鼠倉,玩期權要賺錢,可沒大家想得那么容易。”

賺錢:以失血為代價

那么,期權本質上究竟在賺什么錢呢?

在期權這個品種上,買方和賣方的立場是對立又統一的——就像買彩票的,人人都希望自己中獎;但賣彩票的,并不希望人人都中獎的同時,也不想看到所有人都不中獎(以至于自己再也賣不出彩票)。

從買方視角看,盈利是第一要義。但真正的期權大佬,幾乎都是在緩慢的失血中熬出頭來的,是一個和公募基金完全不同的生態。

在對沖發達、衍生品蓬勃的美國,最知名的期權策略玩家大抵就是號稱塔勒布大弟子的馬克·斯皮茲納格爾。在2008年美國次貸危機中,名不見經傳的馬克·斯皮茲納格爾逆勢收獲115%的投資回報;而在20年年初那一場全球疫情加原油崩盤的恐怖黑天鵝中,其管理的環球投資更是單季度狂賺41倍。

這些令人窒息的收益背后,運用的正是期權這個工具,利用期權極小保證金、極大杠桿的特性來進行對沖保護,完美實現小資金保護大資金。

只不過,獲得這種巨大賠率的代價是持續的虧損。

環球投資每年都會損失掉1%~2%的本金持續購買標普500的看跌期權,如果市場沒有發生黑天鵝的事件,這就是純純成本。但環球投資的持有人們相信馬克絕不會做這么傻的事。只要是熟知塔勒布、馬克的人都知道,如今的市場遠比大家想象的要脆弱,黑天鵝出現的概率也超乎想象,因此用小成本押注獲得高回報其實非常劃算。

問題在于,縱使單次期權費相比總市值來說較小,但不是所有的投資人都能從「持續失血」中存活下來。私募大佬 John Hussman 是這樣,大空頭 Michael Burry 差點也沒熬出頭,遑論其他投資者。

從賣方視角來看,馬克·斯皮茲納格爾這種人的存在是必要的,他的業績神話能夠源源不斷地吸引其他人參與期權買賣,但畢竟不是所有人都能成為馬克·斯皮茲納格爾。而這些人才是賣方的主要收入來源,尤其是在場外期權領域。

目前主要的場外期權產品適用的是做市商交易,盡管投資者與券商的交易發生在場外,但由于券商在賣出權利的同時,手中變相也就擁有了反向頭寸,并不滿足券商的風控要求,于是證券公司必須回到交易所內做相對應的對沖交易,保證自己沒有頭寸暴露的風險。

券商接業務自然是風險與收益并存。

到了交易所內,對于頭部的券商來說,有著前幾年大火的雪球產品的對沖經驗,常規期權的對沖就變得熟稔多了。而一級交易商們又大多是頭部的券商,交易對手越多提供的流動性就越高,報價也越有優勢。一來一去,期權費扣除對沖成本外,仍有余利。

2021年僅一年,場外期權業務凈收入排名前20的券商收入合計便高達112億元,同比增速高達59.46%。或許大家并不太理解這個數量是個什么概念,拿最賺錢的中信證券為例,2021年中信證券在柜臺上與機構客戶交易的場外期權業務收入共計19.42億元,而作為老本行的交易傭金收入也不過16.67億元[4]。

而根據機構的測算,作為場外衍生品交易的主力,證券公司未來的場外衍生品收入仍舊會保持極高的增速水平,市場的競爭才剛剛開始,此番利用場外期權構建「老鼠倉」的傳聞,勢必也會讓監管把加強衍生品管理提上日程。

尾聲:經營信任

在一個相對排名的公募賽場中,基金經理必須在大概率的盈利中才能獲得正反饋,才能保住工作崗位。

而對于期權的交易者來說,他們的日常是更多的是眼睜睜看著手里的期權價值緩慢歸零,然后想起塔勒布對自己交易員們的教誨——“我們不會一夕之間傾家蕩產,但會緩慢的因失血而死。”

作為塔勒布最有名的弟子,馬克·斯皮茲納格爾會安慰他,“我們擁有更高的智慧,我們才是勝利的一方”。但實際上,根據《福布斯》雜志的報道,馬克每100筆交易中大約有95筆交易是虧損的。他只是內心強大到可以對此滿不在乎,繼續等待市場出現極端的黑天鵝事件,然后「狂風掃落葉」般地狠賺幾十倍。

某種程度上,這是一種和公募基金截然相反的投資哲學和管理理念。但是當它可以通過信息極其不對稱的利益鏈條,成為基金經理謀求私利輸送時,期權又是一種便捷而隱蔽的工具。

于是當它和公募基金同時出現在熱搜上的時候,強烈的違和和刺痛難免嘩然,只需要一條微博就可以觸動大眾敏感的神經。

對于基金公司來說,輿論如此,并不完全是一種捕風捉影的結果。此前三年的公募牛市,讓公募基金的管理規模翻過歷史性的高點,基民數量達到7.2億。這是一個籠統的數字,也是無數曾經或者依然相信基金公司「專業能力」、「受托責任」的大學生、打工者和老年人。

從意義上講,基金行業經營的是一種為人理財的信任關系;從現實上講,基金行業又是刺刀見紅的名利場,把大量的財富裹挾其中。不論是壓力還是誘惑,基金經理都是首當其沖的那一關。

而這種個人道德風險,并不罕見。也是這樣的現實,才讓流言得以迅速傳播。

在老鼠倉高發的2007年至2010年期間,監管的力度一步步升級。2009年開始「老鼠倉」被正式列為刑事犯罪,并通過一系列行業法規明確禁止公募、私募從業者實施「老鼠倉」。與此同時,科技手段的升級和大數據賬戶分析,監管部門強大的監測系統,也已經讓利用親友股票賬戶進行趨同買賣等傳統「老鼠倉」無所遁形。

然而,隨著場外期權的隱蔽鏈條以今天這種亦真亦假的方式對大眾產生沖擊后,監管對場外期權的覆蓋也勢必緊隨其后。

事實上,雖然有時會滯后于工具創新和手段演進,但對金融行業的監管始終是嚴厲的。只不過,不論是外部監督,還是內部治理,不論是規章制度令行禁止,還是大數據追蹤監測,都難以窮盡人性最后一寸晦暗的貪婪,被動地把基金公司和行業信譽拖入泥潭。

信任的建立,并不只是來源于收益率的數字。信任的崩塌,往往也不只是波動的代價。人們顯然在等待一個更加清晰的「回應」,來破除流言,來做出選擇。

參考資料

[1] 中國證券業協會

[2] Options,Futures and Other Derivatives,John C.Hull

[3] Fundamentals of Futures and Options Markets,John C.Hull

[4] 機構業務:頭部券商新賽道,廣發證券

[5] 暴跌中的大贏家:塔勒布大弟子狂賺40倍的秘密, 遠川投資評論

[6] 最高杠桿可到20倍!場外期權滋生"黑中介",基金"老鼠倉2.0"面世?行業警鐘長鳴

原標題:《風口浪尖上的「場外期權」》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司