- +1

捐光3000萬,女神不是富婆

原創 最人物出品 最人物

葉嘉瑩,是中國最后一位穿裙子的先生,她一生大多數時候,是無處可逃的,是詩詞讓她在絕境中安身立命。

她,是個苦命的人。

父親因戰爭流離失蹤,母親因病早逝,這種痛苦在少女時期,就在葉嘉瑩的內心日夜發酵。

九十多歲的葉嘉瑩,總是身穿一件煙紫色的長衫出現在講臺上,盡管自己腰腿患病,她還是拒絕了柔軟舒適的靠背椅子,堅持要站著講課。

她滿頭銀發梳得整齊,雙目炯炯有神,一講就是兩個多小時,中氣十足,從聲音到體態,不由得讓人發出一句慨嘆:“真美啊。”

旁人很難從她的這份平靜中,看見過去時代的洶涌往事。

天以百兇成就一詞人,成為她一生的寫照。

從漂泊到歸來,盡管活在這世上有過各種創傷,葉嘉瑩還是在艱澀的生活、遠方的詩詞里尋得力量,體面地活著。

葉嘉瑩的生活清苦,打開冰箱,里面只有幾把略發黃的蔬菜與半瓶豆腐乳,在青菜湯的淡味里,她覺出了一生凄涼。

葉嘉瑩,是在北平四合院出生的,因來到這世界時是荷花遍布的夏天,父母就為其取小名為“小荷子”。

在書香門第的大家族里,她的祖父是光緒二十年的進士,葉嘉瑩家的大門處有一塊黑底金字的橫匾,上面寫著“進士第”,門前還有兩只石頭獅子。

在她兒時的記憶中,家里有大堆的書,都是父親從祖父那繼承過來的。

這些書陪伴她,走過了少年時代。

小時候的葉嘉瑩,很少出門,她跟著祖父在家中讀詩作詩,讀的最熟的是《論語》,她說:“我可以一天不吃飯,但不能一日不讀詩。”

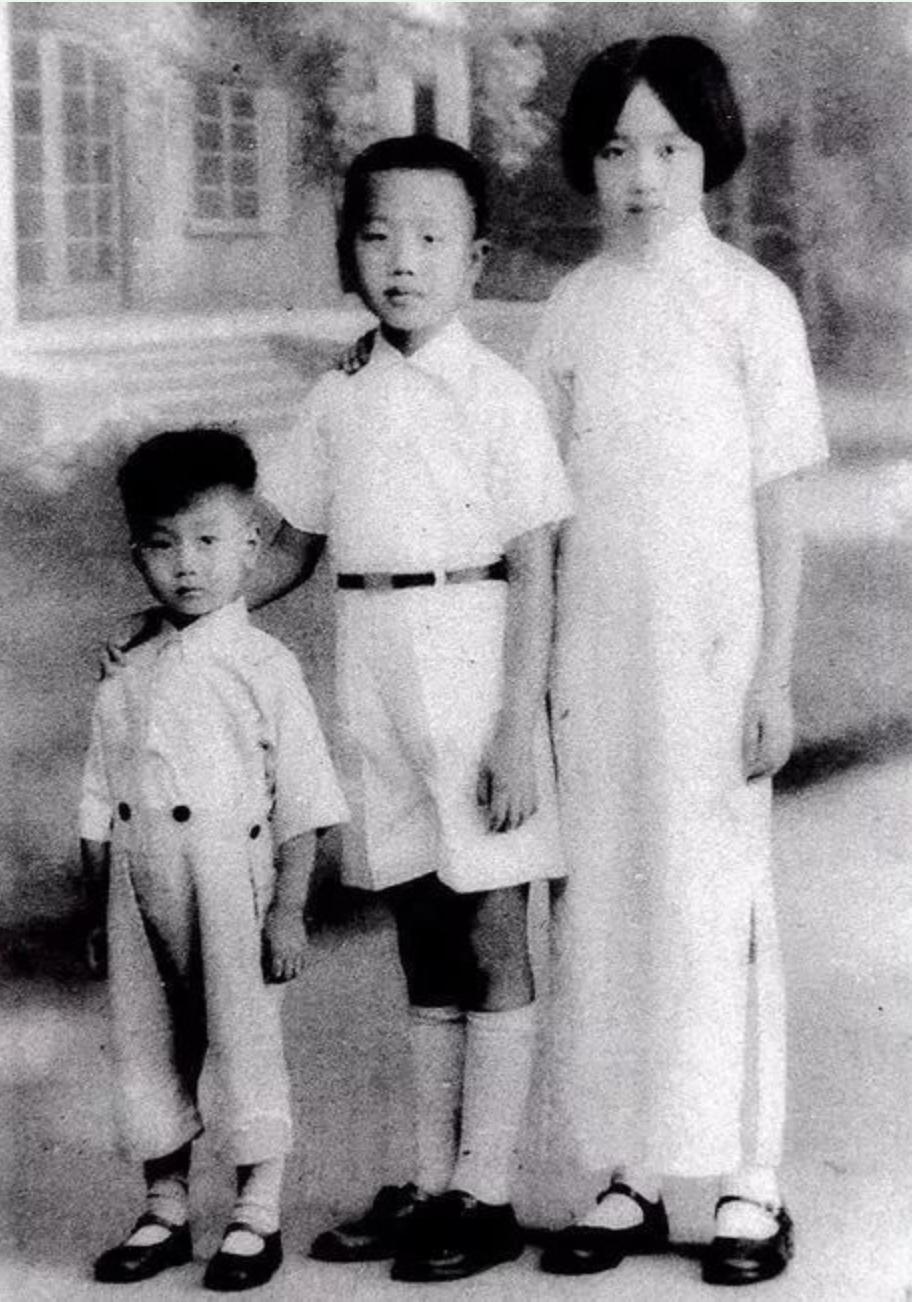

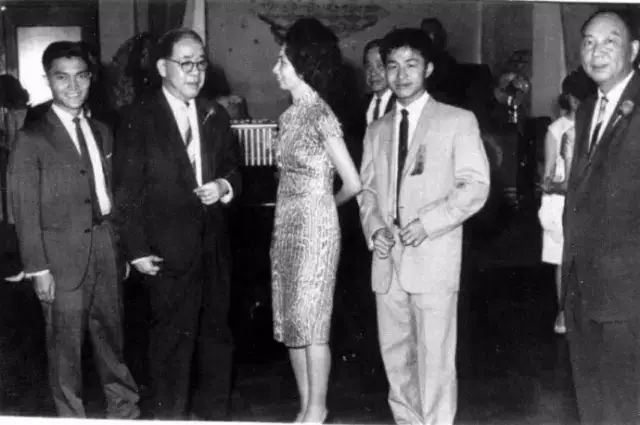

葉嘉瑩(中)小舅李棪(左)弟弟葉嘉謀(右)

后來,她的別號“迦陵”也是從童年時期與祖父聊詩詞中得來——清朝的陳維崧,是中國詞人里寫得最多的,號迦陵。

十三歲之前的葉嘉瑩,過著人生為數不多的輕快日子,她對著院子里的樹木、月光、落葉作詩,她是在家里由身為教師的姨媽授課。

她愛上了中國古典文學與詩詞,在13歲就寫下這樣的詩句:

“幾度驚飛欲起難,晚風翻怯舞衣單。

三秋一覺莊生夢,滿地新霜月乍寒。”

才華開始在葉嘉瑩的身上顯露,這已經注定她不平凡一生的開始。

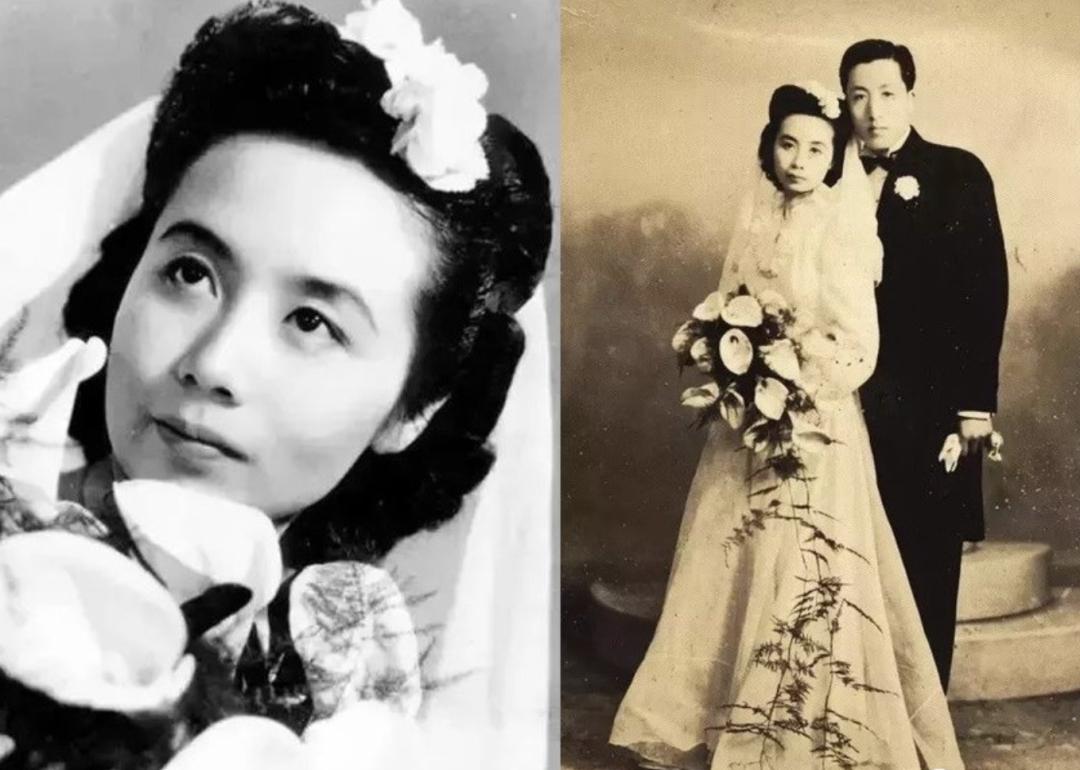

青年時期的葉嘉瑩

1937年7月7日,在北平郊外盧溝橋,日本軍隊開始了長達八年的全面侵華戰爭。

兵員傷亡數百萬,千萬百姓逃亡內地,老弱轉于溝壑,壯者疲于奔命。

日本人進城是從前門堂而皇之進來的,彼時的葉嘉瑩在讀初二,這年暑假“七七事變”,她無比清楚地聽到了盧溝橋響起炮火的聲音。

這年,葉嘉瑩才13歲,北平淪陷。

13歲的葉嘉瑩

她所居住的西長安街,時常會見到日本人的軍車呼嘯而過,他們在車上唱歌,唱《支那之夜》。

在這樣的情境下,十三歲的葉嘉瑩寫下詩句:“盡夜狂風撼大城,悲笳哀角不堪聽。”

在紀錄片《掬水月在手》中,葉嘉瑩回憶,當年的風雪比現在大,冬天出門上學,她走到巷口拐彎的地方,就會在街上看見凍死、餓死的人。

戰亂中,長期在上海工作的的父親斷了消息,生死未卜。

母親長久地掛念丈夫,愁思讓她得了重病,需要去天津租界找醫生治病,可是在手術過程中感染了,不幸在回北平的火車上猝然離世。

葉嘉瑩戴孝照

那是葉嘉瑩最痛苦的時刻,她清楚地記得,母親棺殮時釘子釘在棺木上的那種聲音,她知道悲與喜的差別,也懂了生與死之間的距離。

母親去世那年,葉嘉瑩只有18歲,她很后悔,當初沒有陪母親去天津。

“噩耗傳來心乍驚,淚枯無語暗吞聲。早知一別成千古,悔不當初伴母行。”

山河破碎風飄絮,身世浮沉雨打萍。失去了母親的庇護,葉嘉瑩開始直面戰火紛飛的世界。

葉嘉瑩與兩個弟弟

1941年,葉嘉瑩考入輔仁大學國文系,專攻古典文學專業。

葉嘉瑩平常在學校里很少與人講話,她喜歡一個人坐在圖書館或者教室,安靜地看書。

她在輔仁大學讀書時,受老師顧隨熏陶很大,每次上課都用心記錄,希望能把先生所說的話一字不漏地記載下來,兩人常在一起討論古詩詞。

那八本筆記,跟隨葉嘉瑩漂泊了很多地方,她的財物都可以不要,也要保留好顧隨先生的思想。

葉嘉瑩(右二)與顧隨先生及同學合影

葉嘉瑩稱顧隨先生帶給她的,是心靈的啟發,顧隨也對這位學生很是認同,他在看完葉嘉瑩的詩詞習作后說“作詩是詩,填詞是詞,簡直是天才”。

在艱辛的生存環境下,葉嘉瑩創作了大量的詩詞,她對詩歌有很敏銳的感受。

“日月等雙箭,生涯未可知。

甘為夸父死,敢笑魯陽癡。

眼底空花夢,天邊殘照詞。

前溪有流水,說與定相思。”

葉嘉瑩大學畢業照片

在動蕩不安的日日夜夜里,葉嘉瑩不知道淪陷的祖國何時能回來,也不知道杳無音信多年的父親何時能回來。

葉嘉瑩用詩詞自渡,等到父親回來的那一天,葉嘉瑩已經大學畢業了,在學校里教書。

那天,她正把自己的自行車抬出去的時候,就看到門前一個熟悉的身影,葉嘉瑩仔細一看,是自己闊別已久的父親。

當年,父親離家的時候,她還在讀小學,彼時的她已經大學畢業工作了,父女二人相擁淚下,他們都吃了太多別離與生活的苦。

葉嘉瑩與父親

葉嘉瑩說自己一生沒有談過戀愛,結婚也不是因為愛情。

秀外慧中的葉嘉瑩,經常被各大學校邀請前往講課,有次她遇到了自己中學的老師,彼時的她并不知道,自己即將開啟一段悲劇的婚姻。

這位中學老師將自己的堂弟趙鐘蓀,介紹給了葉嘉瑩。

很快,兩人見面了,趙鐘蓀對葉嘉瑩一見鐘情,聚會結束后,他堅持要騎車送葉嘉瑩回家。

葉嘉瑩的父親不喜歡這個男孩,因為覺得他學無專長。

學無專長,在風雨飄搖的時代就立不住,后來所發生的一切,證明了父親的判斷。

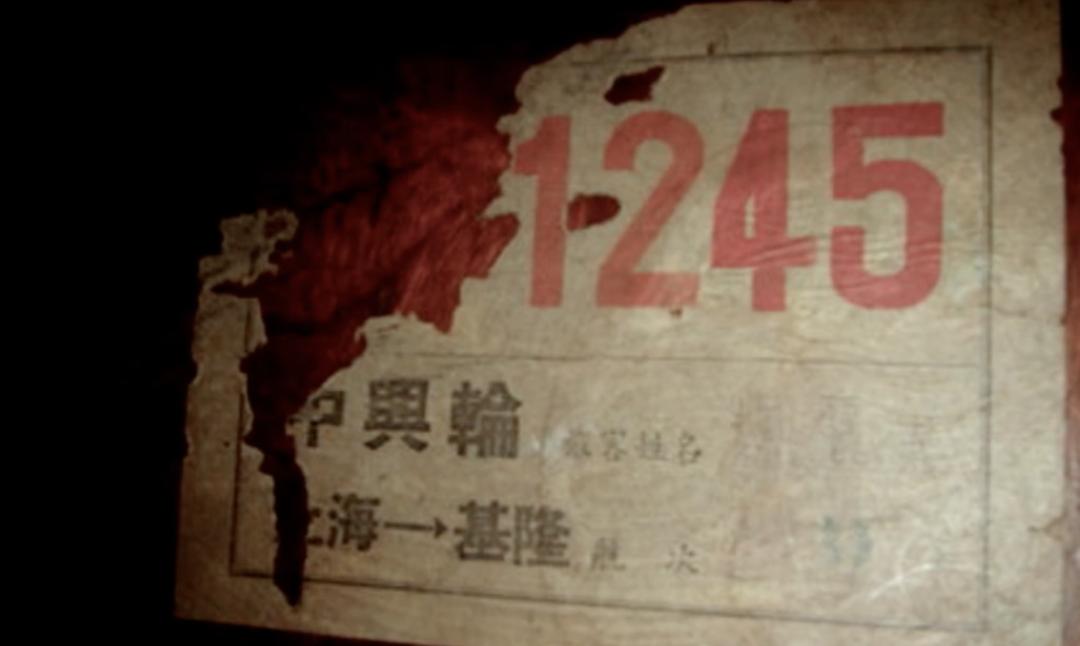

1948年,21歲的葉嘉瑩南下到上海嫁給了趙鐘蓀,之后跟隨丈夫到了中國臺灣。

葉嘉瑩隨身攜帶的行李特別簡單,只有兩個皮箱,里面裝著顧隨老師寫給她的筆記,還有幾件換洗衣服,她離開這片熟悉的土地時,沒有想到這一別就幾十年都不能回來。

葉嘉瑩開始了漂泊的生活,她慘遭迫害,隨命運撥弄和拋置。

在生大女兒時,趙鐘蓀將妻子放到海軍醫院的走廊,自己就離開了,葉嘉瑩獨自一人從天蒙蒙亮坐到了天黑,羊水都流光了。

趙鐘蓀的姐姐趕到,借了一輛吉普車,將葉嘉瑩送到了高雄的醫院,醫生給她打了催生針。

葉嘉瑩從晚上九點鐘一直痛到了第二天下午才生產,后來,回憶起這段難產的經歷,她還是面露痛楚:“把我痛得真是要死了!”

沒多久,丈夫就因“白色恐怖”入獄4年,葉嘉瑩也險些被捕,她帶著襁褓嬰兒被帶到警備司令部問話,警察局局長見她可憐,就把她放出來了。

“時外子既仍在獄中,余已無家可歸,大地茫茫,竟不知托身何所,剩撫懷中女,深宵忍淚吞。”

無依無靠的葉嘉瑩展望前路,如霧里觀河,模糊不定,卻從未心灰意冷,她絕不向命運低頭。

葉嘉瑩帶著女兒,睡在親戚家的走廊,她白天抱著孩子到樹下徘徊,怕吵到人家,晚上等所有人都睡了,她才能在走廊地板上鋪上毯子休息。

葉嘉瑩與女兒

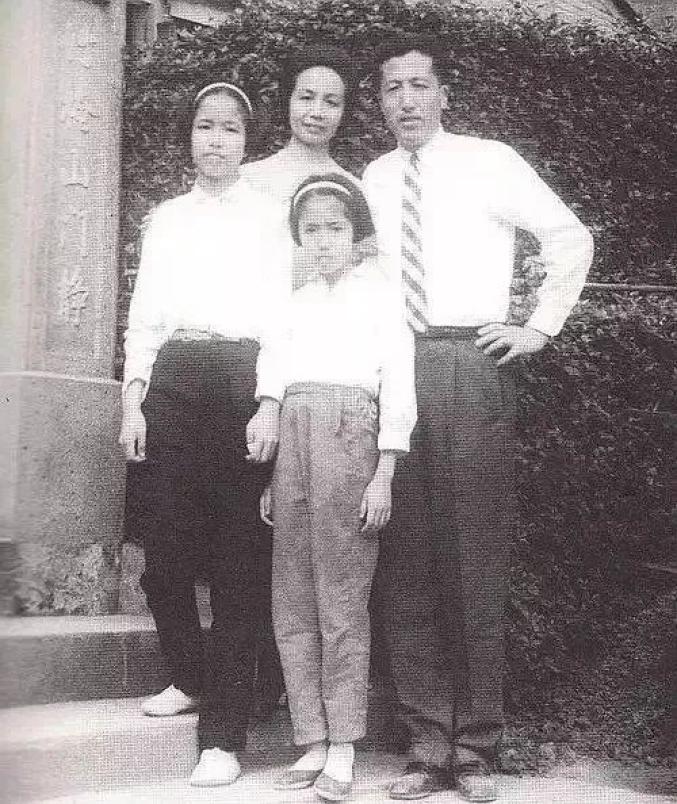

寄人籬下的日子不好過,葉嘉瑩只能硬撐著,終于在次年,她的父親到了中國臺灣,她找到一份在臺南私立光華女中教書的工作,才帶著女兒換了一個生活環境,搬去父親所在的臺南臨時宿舍。

住處依然逼仄,但葉嘉瑩從不抱怨生活的苦。

“我真正是把什么都放棄了,只能茍延殘喘地活著。一個人千辛萬苦,歷經了多少精神上、物質上的苦難,人只能是活下來就是了,除了活下來以外的事什么都不用說了。”

她白天在中學教書維持生計,晚上就回到家在過道里用煤油爐做飯。

葉嘉瑩的外甥后來說,不知道舅媽這么有學問,這么厲害,因為每次去她家,都看到她在廚房做家務,以為她只是洗衣做飯的普通婦人。

年輕時的葉嘉瑩讀詞

1952年,趙鐘蓀被釋放。

從牢獄出來的丈夫,性情暴戾,沒有一絲溫情可言,在葉嘉瑩生了二女兒后,不管不問,甚至開始對妻子拳打腳踢。

葉嘉瑩因為常年,患上了氣喘病,胸口總是隱隱作痛,她白天在幾個學校忙碌教書,為了生計來回奔波,早出晚歸,回到家還要被丈夫責怨。

她知道,全家人還要靠自己養活,再難也不能倒下,葉嘉瑩總是在忍耐。

葉嘉瑩與丈夫及兩個女兒

二女兒出生后,趙鐘蓀到醫院一看又是女兒后,頭也不回地離開了,把妻子葉嘉瑩與剛出生的孩子丟在醫院。

天性隱忍的葉嘉瑩,再也無法承受這接踵而來的苦難,她想到自殺。

最終將她從深淵拯救的,是王安石的一首詩,《擬寒山拾得》中的那句“眾生造眾惡,亦有一機抽。”

葉嘉瑩意識到,在世間所有遭遇,都是因果,她釋懷了。

1954年,30歲的葉嘉瑩到中國臺北二女中任教,之后被中國臺灣大學聘為教授,并先后受淡江文理學院與輔仁大學的聘請,教授詩詞與文選。

葉嘉瑩的課非常受歡迎,寫過《現代文學》的白先勇就是她的學生,他寧愿逃原本的課程,也要到葉先生的課堂聽她講詩選。

白先勇聽了足足一年,葉嘉瑩對他的文學啟蒙起到了至關重要的作用,“她的華麗是天生的,可能跟她葉赫那拉氏的血液有關系,葉先生一站出來就是個末代貴族”。

經歷了人生的憂患,葉嘉瑩愈發平靜。

葉嘉瑩與白先勇

1966年,42歲的葉嘉瑩遠赴美國密歇根大學與哈佛大學任客座教授,她說去加拿大不是自己的選擇,去美國也不是,結婚也不是。

“我先生被關了那么多年,幸而放出來了,他離開了海軍,沒有找到工作。他不想在中國臺灣待了,看到我有機會出去,就堅持讓我把孩子先帶出去,他也就能出去了。”

她依然是家里的頂梁柱,是妻子,是母親,要賺錢養家,要照顧一家人。

葉嘉瑩好學,她查英文生字教書,還拼命找出空余時間去旁聽外文系的課,尤其是文學理論課,她總是在圖書館工作到深夜。

“深夜,整個圖書館中空無一人,當我從兩側列滿書架的黑暗的長長的通路上走過時,有時我竟會有一種靜安先生的精魂似乎就徘徊在附近的感覺。”

靜安先生,是葉嘉瑩一直很欣賞的學者王國維。

葉嘉瑩在哈佛大學

三年后,葉嘉瑩定居溫哥華,任加拿大哥倫比亞大學終身教授。她好像長途跋涉之后,總算可以安頓下來了,葉嘉瑩對大女兒說:“等你有了小孩,我就幫你帶孩子。”

這是葉嘉瑩原本想象的暮年生活,命運卻從未放過她,這段對話過去沒多久,她的大女兒與女婿就因車禍意外去世。

白發人送黑發人的悲痛,可想而知。她給女兒與女婿料理完后事后,終日在家里以淚洗面,痛苦地寫下《哭女詩》十首:

“萬盼千期一旦空,殷勤撫養付飄風。

回思襁褓懷中日,二十七年一夢中。”

葉嘉瑩在大女兒的婚禮上

中年喪女的巨大悲痛,也沒能讓葉嘉瑩在旁人面前露出脆弱的一面,她的好友劉秉松回憶,那時在學校碰到葉嘉瑩,她也只是紅著眼眶,匆匆經過,從不逢人訴苦。

那是她作為文人的固執,也是她堅守已久的體面。

紀錄片《掬水月在手》的制片人李玉華回憶起,跟拍的日子里,葉嘉瑩把導演陳傳興叫到身旁,她就坐在床沿邊,訴說衷腸,一字一句地講當年丈夫是如何欺凌家暴她的。

“那時候看她,像個小女孩一樣跟導演訴苦,說自己是怎么撐過來的。我聽的時候真的是當場眼淚就要掉下了。”

王國維在《人間詞話》中的那句“天以百兇成就一詞人”,常常被葉嘉瑩拿來在大學課堂上講。

歷經離亂,悲苦不斷,這句話成為她畢生的寫照。

“詩詞的研讀并不是我追求的目標,而是支持我走過憂患的一種力量。”

1978年春天的某個日落時分,54歲的葉嘉瑩穿過一大片樹林,寄了一封到中國的信件。

信中,她向中國政府提出申請后半生回國講學,葉嘉瑩說自己大半生了,很多事情沒有選擇的余地,這次回國教書是自己唯一一次主動爭取的事情,希望如愿。

那個夕陽西下的傍晚,讓葉嘉瑩開始認真思考自己余生的日子,應該如何度過,“喚起了我年華老去的警醒”。

人到暮年,她又想起了自己青年時期的恩師顧隨先生,“以無生之覺悟,做有生之事業。以悲觀的心態,過樂觀的生活。”

葉嘉瑩的期盼得到了回復,一年后,開始了每年利用假期回國講學的生活。

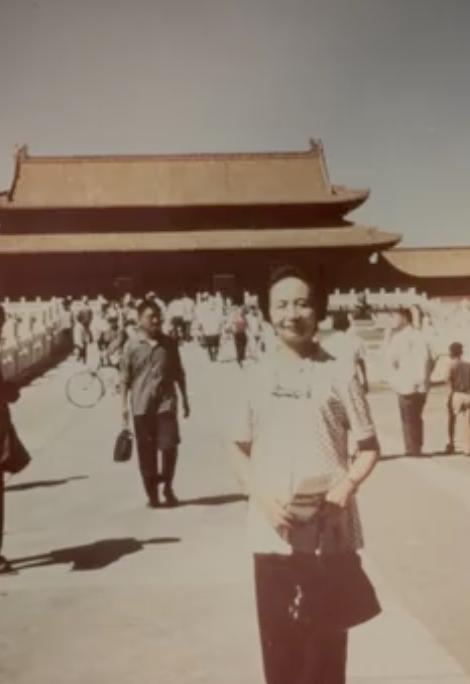

1979年,她終于回到了這片山河故土。

1979年葉嘉瑩到達天津,與南開大學教師們

她已經離開了28年,快到北京的時候,天已經黑了。

她從飛機的窗戶往下看,看到大街上燈火通明,那是葉嘉瑩思念已久的故鄉北京,長安街是她童年所在的地方,她的眼淚一下子就流出來了。

離開時滿目瘡痍,歸來時萬家燈火。

年過半百的葉嘉瑩回到老家,發現早已物是人非,大門前的獅子被砸了,門上的匾不見了,只有大門還在,門巷依稀猶未改。

二十多年過去了,她的家變成大雜院了,竹子不在了,地上的磚也不見了。

葉嘉瑩走在北京的街上,感覺熟悉又陌生。

每次葉嘉瑩往返加拿大與中國,都自費所有開銷,講課也絕不收取任何薪水,她對自己總是節儉,去水果攤買橘子,她總是買最便宜的。

在南開大學,葉嘉瑩的課非常受歡迎,教室常常是被擠得水泄不通,連階梯上、窗臺上都坐滿了人,有人甚至為了聽她的課,從別的城市千里迢迢過來。

只要是葉嘉瑩的課,主樓的門口定要組織糾察隊的,學生會往里涌。

2018年6月,葉嘉瑩將自己的所有積蓄1857萬元捐贈給南開大學,設立“迦陵基金”。

一年后,她又將自己的稿酬、版稅所得,再次向迦陵基金捐款1711萬,兩次捐款共計3568萬,是葉嘉瑩先生的畢生積蓄。

這是她對詩詞的一片真心,“裸捐”三千多萬的事情,卻讓葉嘉瑩成為焦點,曾有記者問她為什么不把這么多財產留給兒女。

葉嘉瑩不想理會,漠然回應:“我本來想和你講學問,看樣子你對于學問是沒有興趣的。”

她很無奈,也知道自己正在經歷著社會風氣與物欲世界的現狀,也會懷念曾經大家求知若渴的校園。

對于傳統文化的沒落,葉嘉瑩很焦慮,她持著知其不可而為的心來推動,到處去教詩詞。

只要是對詩詞感興趣的人,不管對方是什么身份,她都愿意真誠地同對方對話,有家庭主婦、建筑工人,聽到她講課的廣播和音頻,給她寫郵件,她都是回郵件的。

在葉嘉瑩心里,人與人沒有分別。

2021年2月,葉嘉瑩被評為“感動中國2020年度人物”。

葉嘉瑩平生經過離亂,她卻說個人的悲苦微不足道,但是中國這些詩文人格、品性,是在污穢當中的一點光明,“希望把光明傳下去,所以是要見天孫織錦成,我希望這個蓮花是凋零了,花也零落了,但是有一粒蓮子留下來”。

2017年,葉嘉瑩《朗讀者》

2008年,趙鐘蓀去世,在生命就要走向終結的那一刻,他把手伸向了妻子葉嘉瑩。

看著眼前的這個帶給自己無數痛楚的男人,葉嘉瑩還是接住了那只留有余熱的手。

她選擇了原諒。

葉嘉瑩回國講學,她總是身穿煙灰紫色的長衫,站在講臺上教書。

“不留下正統的吟誦,我覺得對不起下一代的學生。”

對于她來說,人生不存在退休這回事,她一把年紀了,還是會讓學生到自己家中,為他們講課,她說自己生命已在旦夕之間,要多做些事情。

活到98歲,諸多榮譽加身,葉嘉瑩卻說:“我天生來就是一個教書的,這也是情不自已。”

她一直過著獨居生活,摔斷鎖骨后才不得已請了保姆,葉嘉瑩吃得很簡單,青菜與饅頭,晚飯總是多做點,她第二天就自己熱一下,當午飯吃。

生活上如此節儉的葉嘉瑩,穿的衣服也都是幾十年前買的,有的破了洞,她就拿針線縫好。

葉嘉瑩先生,平日里可愛得很,在拍紀錄片《掬水月在手》時,笑著說:“導演陳先生以為我這是假發,我這可是真頭發,最近還少了一些,不過愈發亮了。”

晚上洗完頭發,她會整齊地給自己的花白頭發卷上發卷,次日就可以擁有一頭蓬松的銀色小卷發。

對于美,葉嘉瑩有著自己的要求,年輕時一直穿斜襟旗袍,年老之后,她就穿煙灰紫或湖藍色的長衫,優雅淡然,她是中國最后一位穿裙子的先生。

葉嘉瑩一生大多數時候,是悲苦交加的,是詩詞讓她在絕境中安身立命。

過去所經歷的那些苦難,沒能傷害她。

葉嘉瑩年輕時,常穿的一件藍色斜襟旗袍

部分參考資料:

1、《葉嘉瑩傳》,熊燁編著,江蘇人民出版社

2、《紅渠留夢:葉嘉瑩談詩憶往》 ,葉嘉瑩口述張候萍撰寫,三聯書店

3、陳傳興 紀錄片《掬水月在手》

4、20181101國家記憶 《傳薪者》詩詞留香 葉嘉瑩

5、葉嘉瑩《多面折射的光影:葉嘉瑩自選集》

6、《被譽為“中國最后的女先生”,但她的力量不止于此》Vista看天下

7、《顧隨和他的弟子-顧隨和他的弟子葉嘉瑩》

圖片來源:網絡、紀錄片《掬水月在手》截圖等

原標題:《捐光3000萬,女神不是富婆》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司