- +1

伊秉綬“長生長樂之居”何以如此多——書印的“多胞胎”

今年7月的北京保利春拍“仰之彌高—古代書畫夜場”舉槌,其中清代書法家伊秉綬所書“長生長樂之居”隸書大字橫幅以2500萬元落槌,然而,此次所拍賣的“長生長樂之居”齋號,竟然可以找出五件相同內容的作品。本文作者由此引出對古今書家書法和篆刻作品中“孿生”和“多胞胎”現象的探討。

事實上,按照慣例,拍賣公司對真假并不承擔責任,所有風險在買方。正是因為這類“護身符”,拍場中的贗品才不絕如縷,考驗買家的眼光。無數次的拍賣中,有的把假當真,成了冤大頭,有的把真當假,失之交臂。

2022年7月27日,北京保利春拍“仰之彌高—古代書畫夜場”舉槌,其中伊秉綬所書“長生長樂之居”隸書大字橫幅備受矚目,從280萬元起拍,經過三十多分鐘的持續競價,最終以2500萬元落槌,加上傭金共2875萬元成交,刷新了伊秉綬個人作品的拍賣紀錄。每個字近500萬,令人咋舌。這并不是伊秉綬的齋號或者說匾額第一次拍出如此高價。此前,北京永樂2021古代書畫春拍,伊秉綬四字齋號“昨葉書堂”以2012.5萬成交,早在2014年春,伊秉綬“遂性草堂”四字在保利拍出2300萬的高價。拍場似乎分外垂青伊隸大字。

伊秉綬

現在要探討的是,此次所拍賣的“長生長樂之居”齋號,竟然可以找出五件相同內容的作品,其中四件作品的“外觀”非常接近。這背后必定有一些故事,也有真贗討論處。

分別來看一下這五件作品:

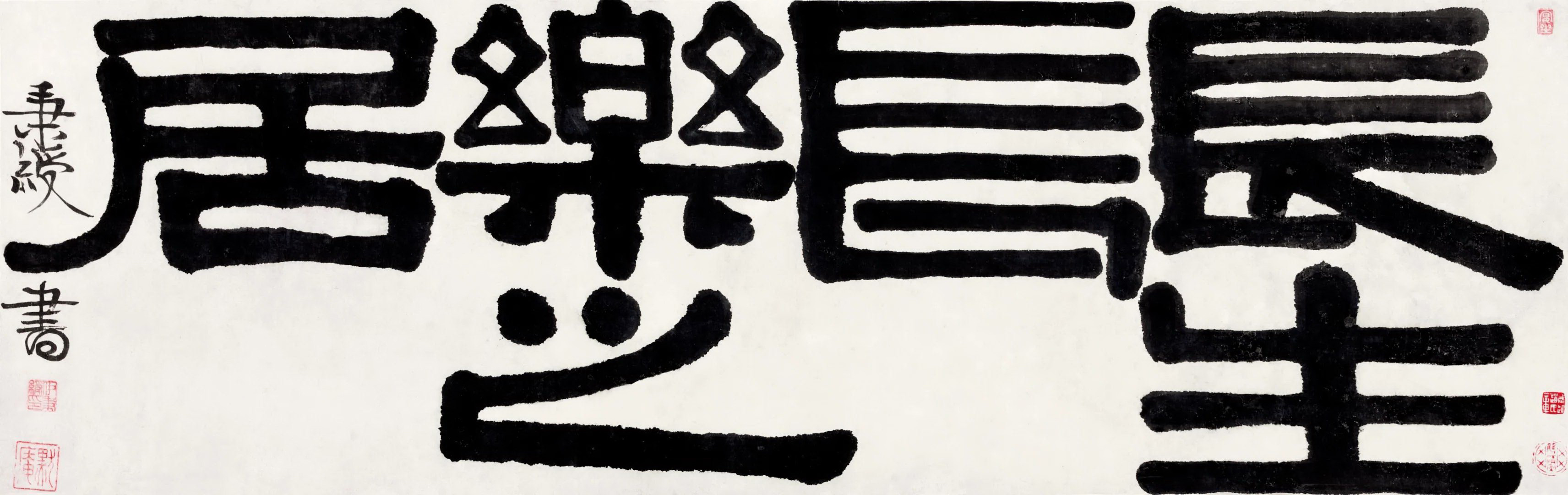

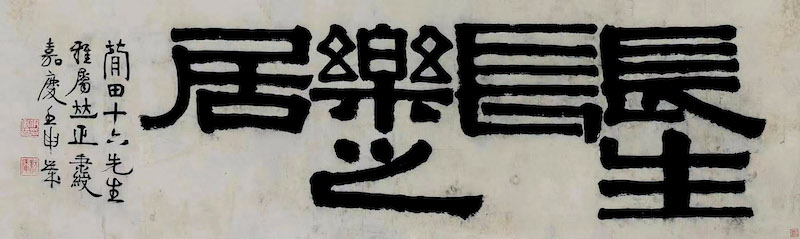

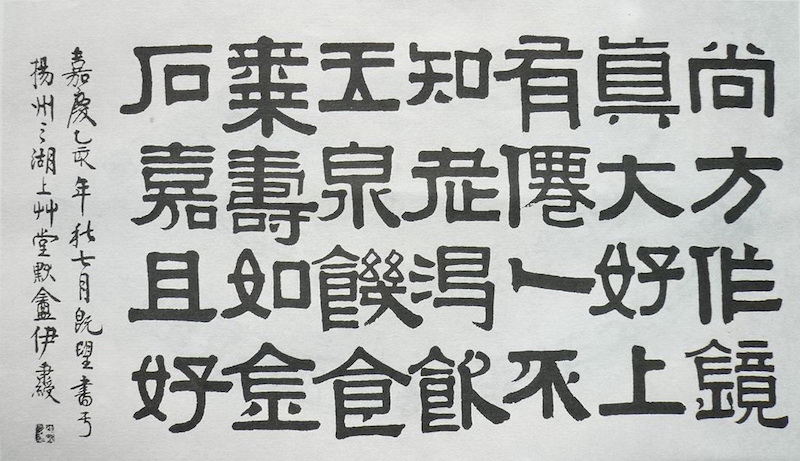

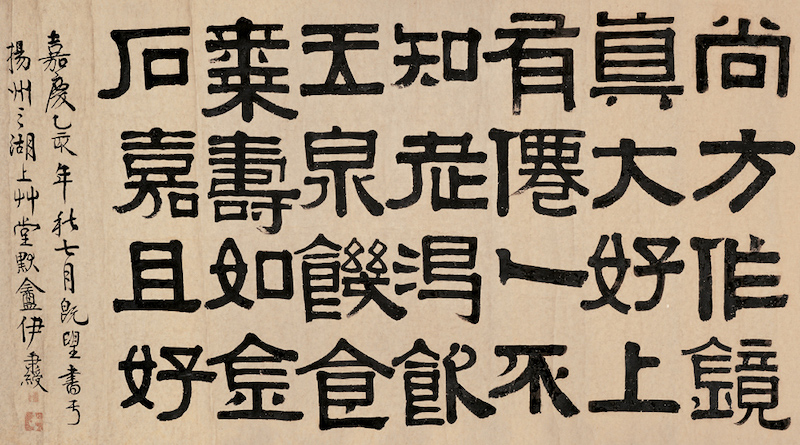

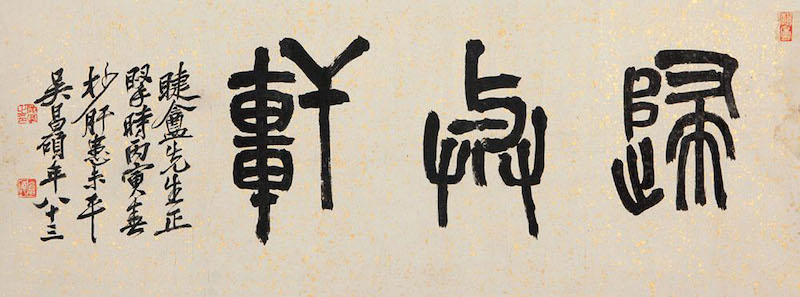

伊秉綬所書“長生長樂之居”之一,此次“北京保利春拍”拍賣件

第一件為此次拍出天價的作品,見諸著錄,茲不重復。乍看,伊隸大巧若拙之技躍然紙上,尤其是章法處理采用“一二一二”安排,對比強烈,具有強烈的“現代構成意識”。共有五方印章,右三左二。

(編者按:此一組書作真贗在書畫界鑒定界頗多討論)

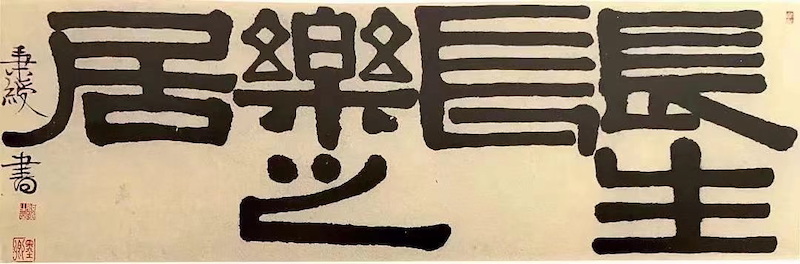

伊秉綬所書“長生長樂之居”之二,曾見于上海朵云軒拍賣有限公司95秋季中國藝術品拍賣會

第二件與第一件相似度極高。差別在于印章,右下少兩方。左側兩方印章不同,第一件上下皆朱文,第二件上白下朱,下方的朱文印內容,前者為“墨庵”,后者為“墨卿”。

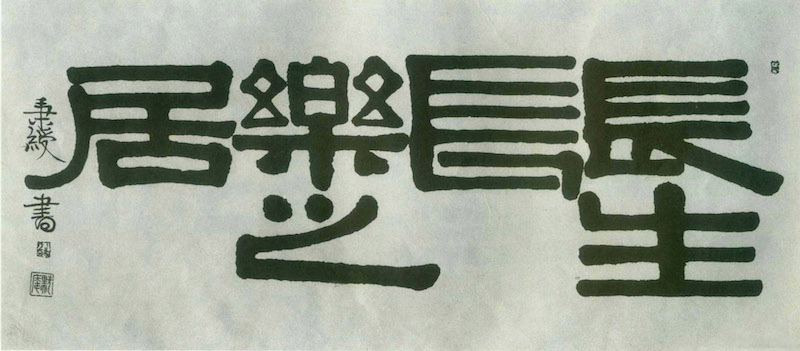

伊秉綬所書“長生長樂之居”之三,刊于《西泠印社法帖叢編.伊秉綬隸書字帖》

第三件相似度仍極高,左側二印與第一件相同,右側下方少了兩方印。按照蓋印的基本規矩來說,作者在右下方蓋印的可能性微乎其微,基本上是收藏者所為,宣示“曾經過眼”的憑證而已。據此而論,第一件和第三件可能是同一件作品,而第三件出現時間更早,后來加蓋兩方印(或是收藏印),就成了第一件作品。當然,最終結論還是要依據真跡而定。

伊秉綬所書“長生長樂之居”之四

第四件章法看上去是一致的,但筆差異極大。前三件似方實圓,此件以方正為主,轉折處理差異尤其明顯。筆畫邊緣有鋸齒之痕,似有描摹填墨之嫌。款字有“簡田十六先生雅屬并正,嘉慶壬申歲”字樣。對照北京故宮博物院所藏“花嶼讀書堂”隸書五字橫幅,便知款字乃移花接木而成。

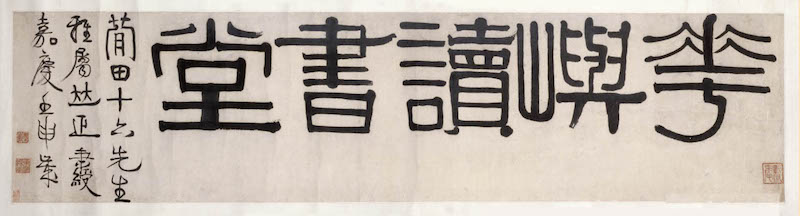

伊秉綬《花嶼讀書堂》,現藏北京故宮博物院

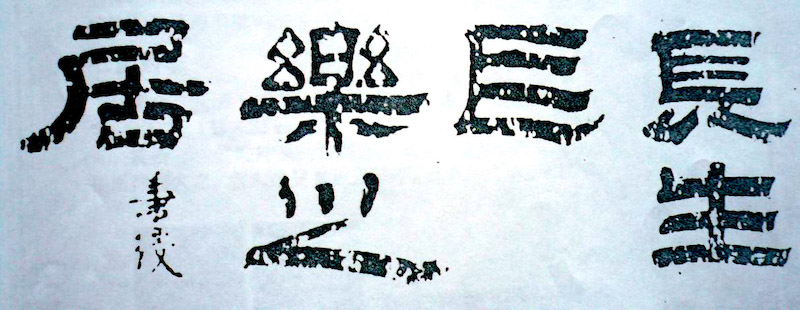

伊秉綬所書“長生長樂之居”之五

第五件作品比較特殊。用筆輕細靈動,取法金農,筆畫秀逸,屬早期作品。章法處理有“先行意識”,六字布局已然相同。任何大家最初都難免受到時風影響,但大家之所以為大家,在于最終能找準自己的方向,找到自己的位置。對照前后期作品來看,有脫胎換骨的變化。

從伊秉綬所書“長生長樂之居”齋號的“孿生”和“多胎”之情況,可以看到哪些問題?產生的原因又是什么?具體而言:一是應酬,幾乎所有書家都在所難免,聲名越高,應酬越多,因為圈子越大。有了應酬,就難免“復制”,自己重復自己;二是“造假”,從同時代的書家開始,就可能有人因為仰慕名家而“臨摹”,也是一種“復制”,如果是今人所為,則是出于利益需要。差異在于,有的模仿水平高,能夠以假亂真;有的水平尚可,但猛然一觀,總有察覺一二敗筆露出馬腳;有的則水平拙劣,一眼看穿。不禁要問,既然如此,為什么會堂而皇之地亮相?按照國際慣例,拍賣公司對真假不承擔任何責任,所有風險在買方。正是因為這類“護身符”,拍場中的贗品才不絕如縷,考驗買家的眼光。無數次的拍賣中,有的把假當真,成了冤大頭,有的把真當假,失之交臂。

筆者在多年的書法篆刻研究過程中,積累了一些書印“孿生”乃至“多胎”作品,逐一對比,以為參照,不特別刻意于真偽之結論,旨在對比中提高鑒賞能力,更主要的是為了客觀看待名家的創作狀態——如何對待應酬和復制?

回到伊秉綬的這件“長生長樂之居”拍賣品本身來看,要說內容是相同的一首詩詞,分別寫給不同的人,存在某種可能性。相比之下,不同的人的齋號出現重復,可能性極小。第五件作品屬早期,若是寫給同一個人則很有可能——某位摯友時隔十年、二十年之后,再次邀請伊秉綬書寫同樣內容的齋號,無疑更具紀念意義,可以理解。

還別說,伊秉綬現存于世的“孿生”乃至“多胎”作品,數量頗多。

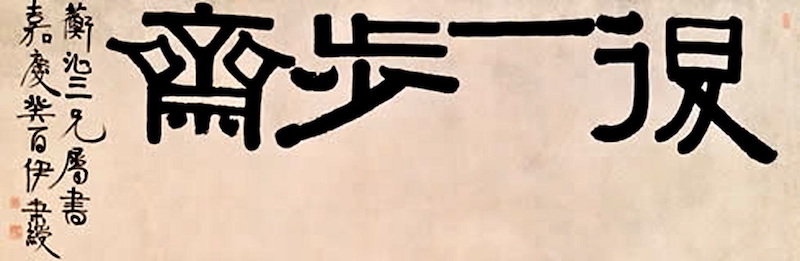

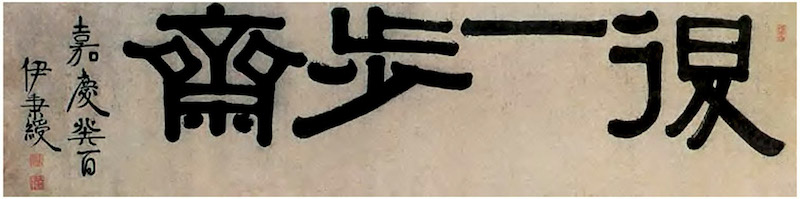

伊秉綬書“退一步齋”之一,現藏上海博物館藏

伊秉綬書“退一步齋”之二,見于中國嘉德國際拍賣有限公司1995秋季拍賣會

伊秉綬書“退一步齋”之三,見于上海朵云軒拍賣有限公司1997秋季中國藝術品拍賣會

伊秉綬書“退一步齋”之四,見于北京匡時拍賣有限公司2012春季藝術品拍賣會明清書法專場

“退一步齋”亦是一例。四件作品可以分為兩組。第一件藏上博,需要單獨看,是唯一在款字中署“蘅沚三兄”受書人的。后面三件為一組,分別現身于各大拍場。因為只是面對圖片資料,無法做出更多比較。對比來看,第一件作品的“步”字,長橫畫剛勁有力,氣勢不凡,另三件很相似,起收筆皆顯漂浮。有意思的是,四件作品書寫時間是相同的,都是“嘉慶癸酉”,時1813年,伊秉綬去世前兩年。

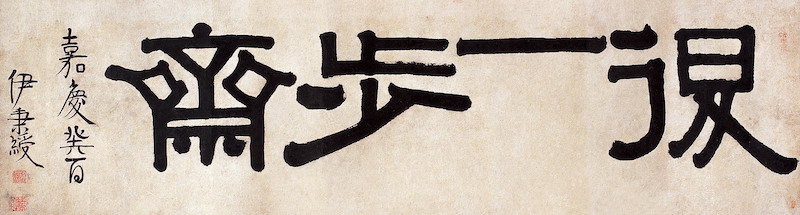

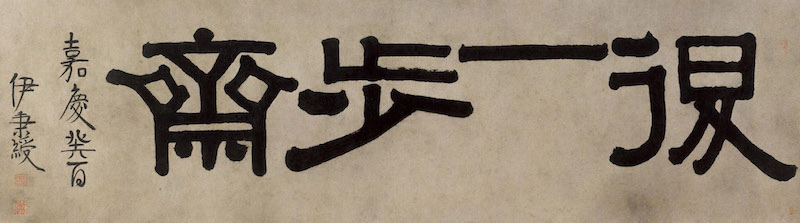

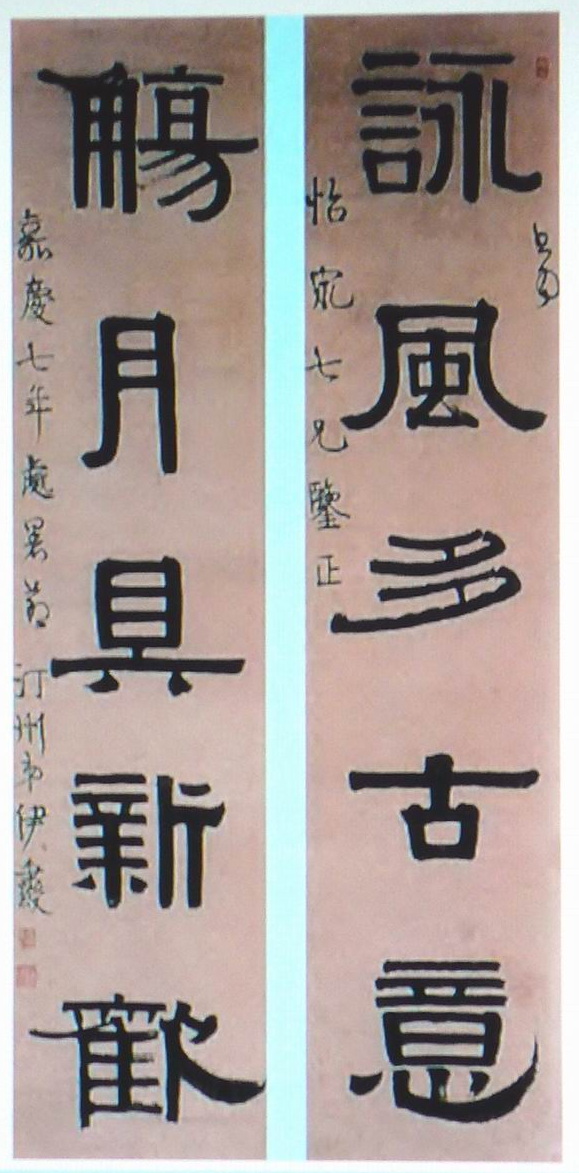

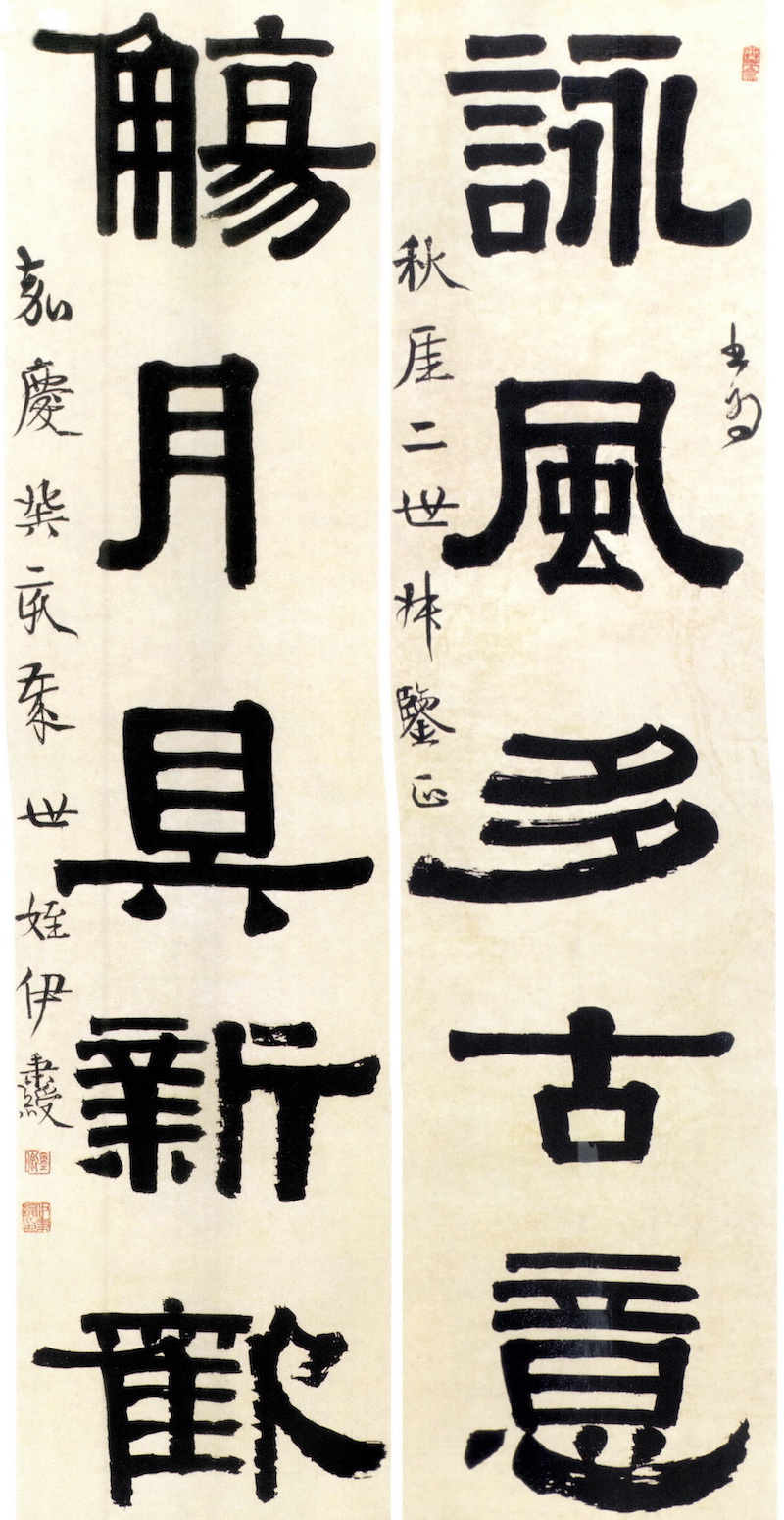

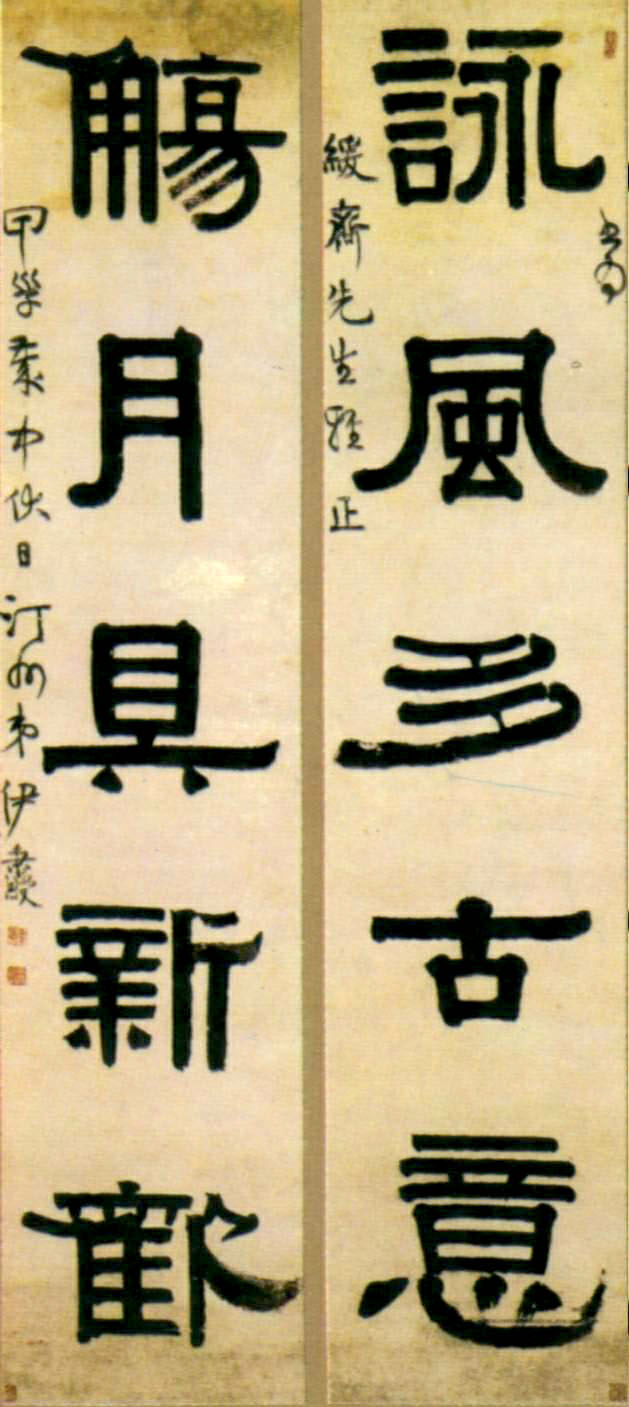

伊秉綬詠風觴月聯之一

伊秉綬詠風觴月聯之二,現藏山西省博物館

伊秉綬詠風觴月聯之三

“詠風多古意,觴月具新歡”隸書聯共三件。第一件書于“嘉慶七年處暑”,1802年,49歲。第二件書于“嘉慶癸亥”,1803年,明顯又處于一個求變期,最主要的特點是轉折處理類似“老宋體”。第三件時間在“甲子年中伏”,1804年。三件作品相隔時間不長,風格相近而略有小變,符合個人發展規律。

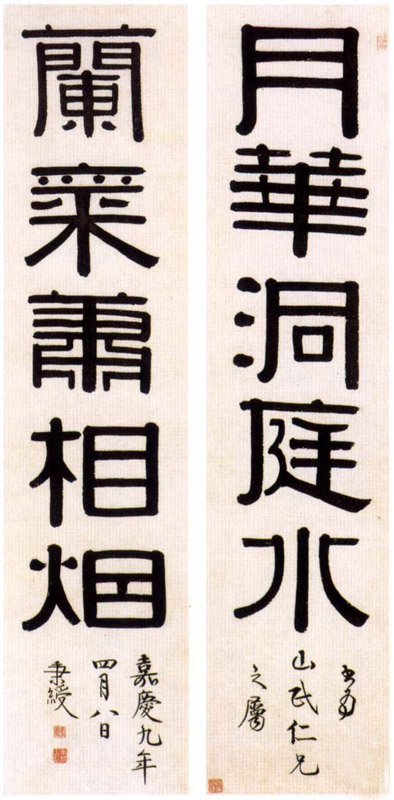

伊秉綬“月華蘭氣”隸書對聯

伊秉綬“月華蘭氣”隸書橫幅

“月華洞庭水,蘭氣瀟湘煙”隸書對聯“遇見”了相同內容的橫幅。對聯書寫時間是“嘉慶九年(1804)四月八日”,年50歲,款“書為山民兄之屬”。筆畫稍細,當為中期作品,裝飾味已經出現了。橫幅書寫時間是“壬申(1813)仲秋”,年59歲,有“云伯先生極賞余此句”。兩件作品相隔近十年,風格如此接近,很奇怪。按照大家心性來說,必定追求變化,避免一味“抄襲”自己。

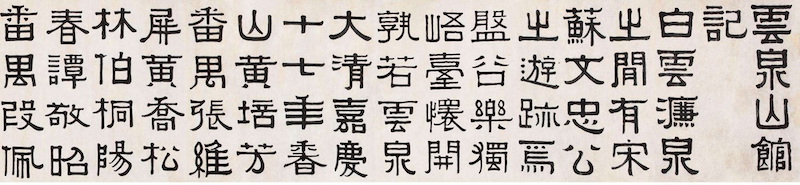

伊秉綬《云泉山館記冊》,現藏廣東省博物館

伊秉綬《云泉山館記冊》

伊秉綬抄錄《云泉山館記》,存世有冊頁和長卷兩種,皆與常見伊隸風格差別很大。尤其是第一件,明顯少古氣。長卷收筆上翹動作雷同,結字少了沉穩之相,缺少大巧若拙的氣派,竟和黃葆戉隸書接近。

伊秉綬漢鏡文橫幅之一

伊秉綬漢鏡文橫幅之二

漢金文“尚方作鏡真大好,尚有仙人不知老。渴飲玉泉饑食棗,壽如金石嘉且好”,一真一假。第一件是真跡,具有一種強大的氣勢,用筆開合幅度大,字形變化隨心所欲,如“人、不、飲、饑”等字的隨機應變,極為奪目。偽作墨色輕浮,不入紙,個別字的起收筆太快,時常露怯,如“作、有、仙、渴”等字。究其緣由,臨摹時必然存在左顧右盼、顧此失彼的情況。

伊秉綬臨《裴岑紀公碑》之一

伊秉綬臨《裴岑紀公碑》之二

臨《裴岑紀功碑》“孿生”之作,第一件內容是“敦煌太守,克敵全師,振威到此”十二字。筆畫少見鋒芒,古厚闊大,用墨濃重,無時間款,依據風格推測,屬成熟期作品。第二件內容上略有不同,中間四字是“除四竟疢”,時間是“癸亥年(1803)立冬”,年50歲,用墨濃重,但筆畫有鋒芒,氣象初具。查對《裴岑紀功碑》原文,與這兩件內容皆有出入,估計是選字臨,加上是不同版本,漫漶不清,故有差異。

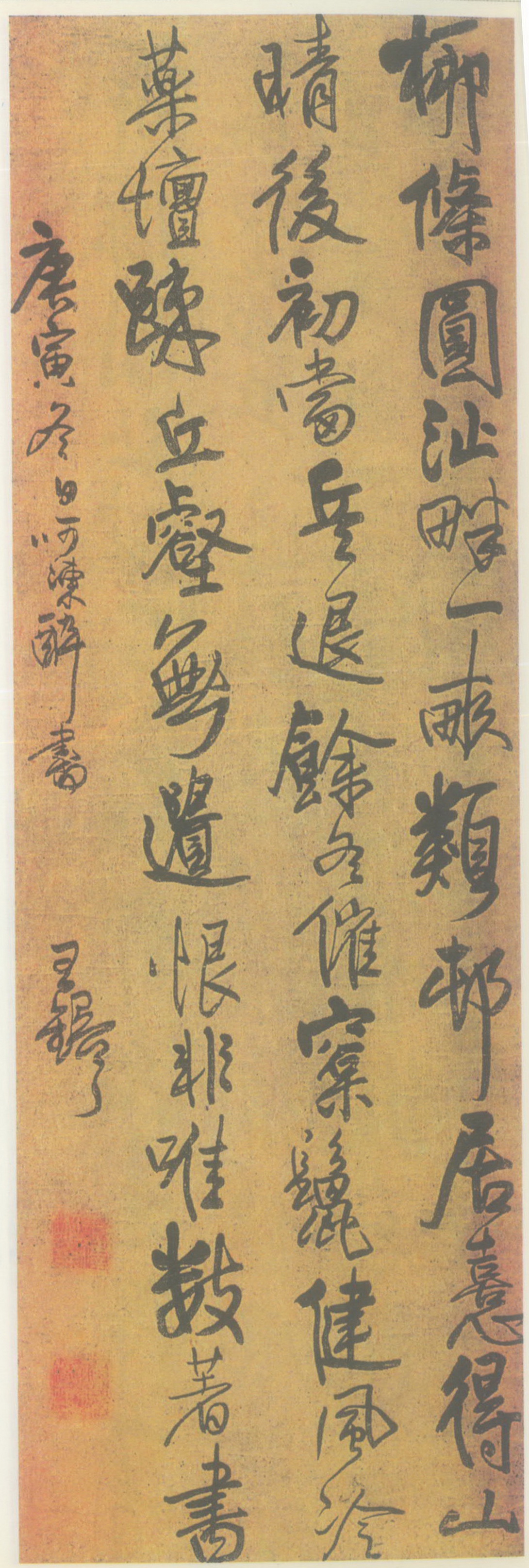

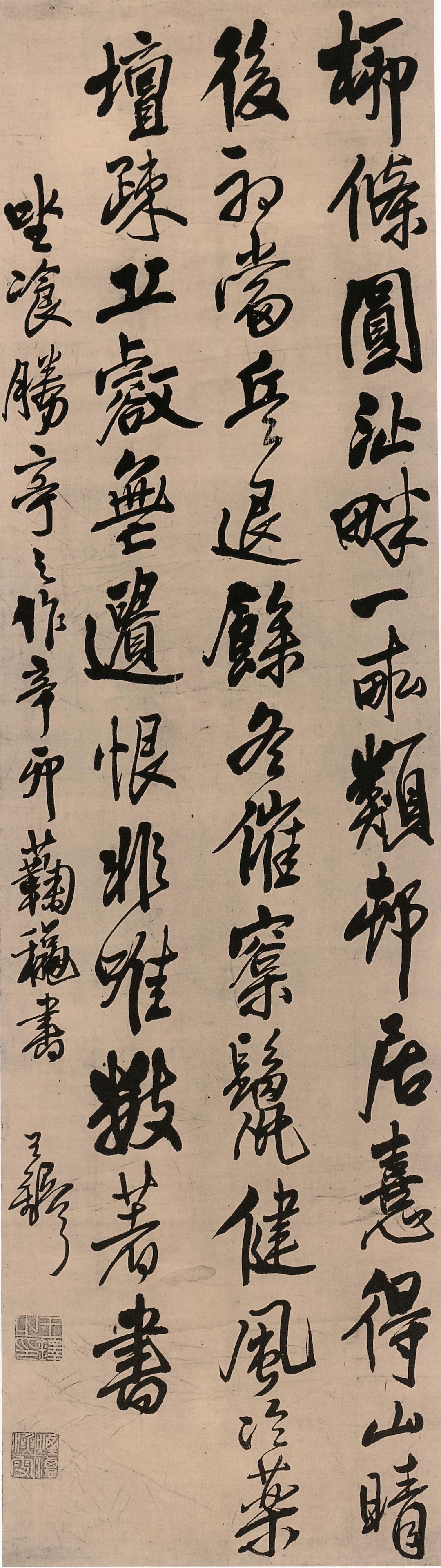

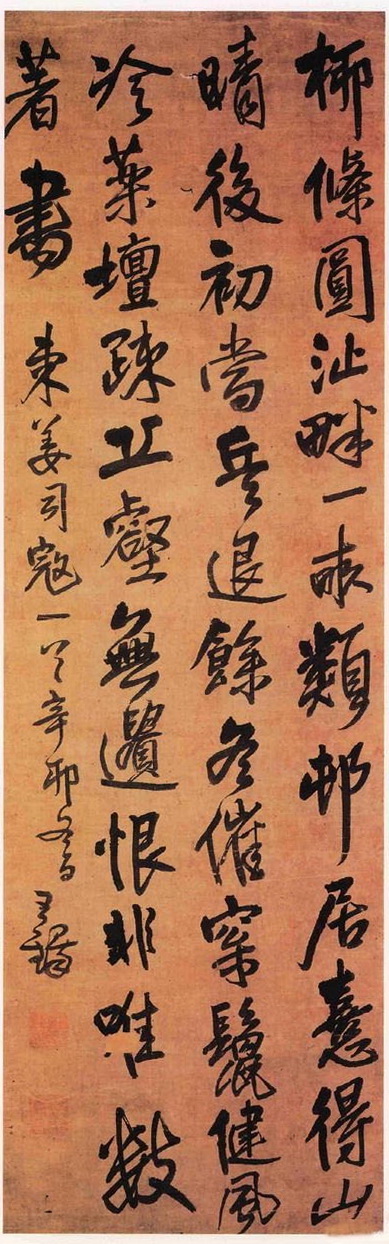

王鐸《坐餐勝亭之作》五律詩之一

王鐸《坐餐勝亭之作》五律詩之二

王鐸《坐餐勝亭之作》五律詩之三

王鐸五律詩豎幅標題不同,內容一樣,共有三件,“柳條圓沚畔,一畝類村居。憙得山晴后,初當兵退余。冬催松鬣健,風冷藥壇疏。丘壑無遺恨,非惟數著書。”書寫時間接近,風格略變,一時又一時之態。第一件是“庚寅(1650)冬日”,59歲。和另外兩件作品相差一年。筆意放縱,筆畫粗細跌宕。第二件是“辛卯(1651)菊秋”,60歲,順治八年。整體上用筆輕細,放縱之筆少。第三件是“辛卯冬(1651)”,沒有連筆,字形獨立,筆法厚重,以楷意為主。

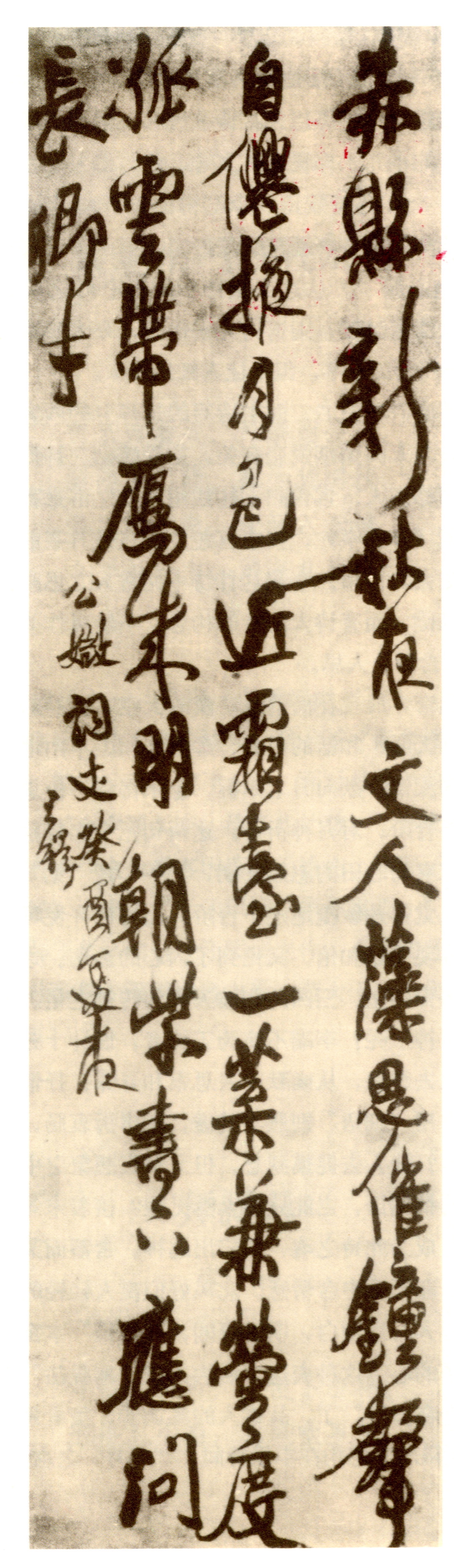

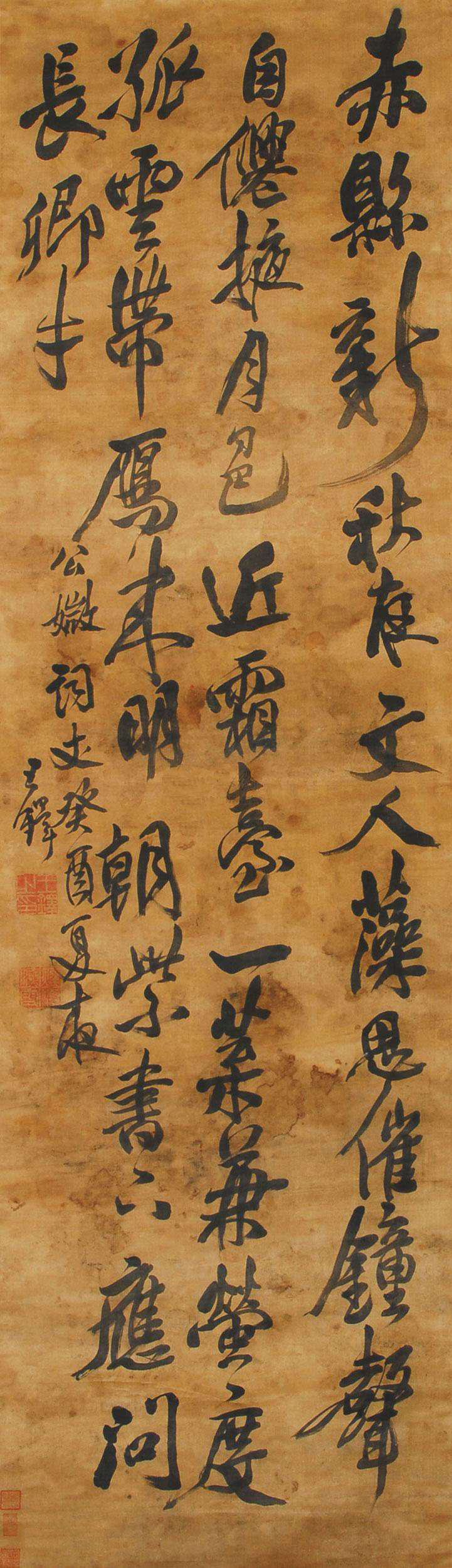

王鐸 書 唐錢起《和萬年成少府寓直》五言律詩之一

王鐸 書 唐錢起《和萬年成少府寓直》五言律詩之二

王鐸所書唐代錢起《和萬年成少府寓直》五言律詩豎幅兩件,正是李逵和李鬼相逢。第一件乃王鐸代表作之一,筆意老辣蒼茫,力能扛鼎,結字跌宕,收放縱斂,一氣呵成。第二件是臨作,軟弱無力,只存皮相。

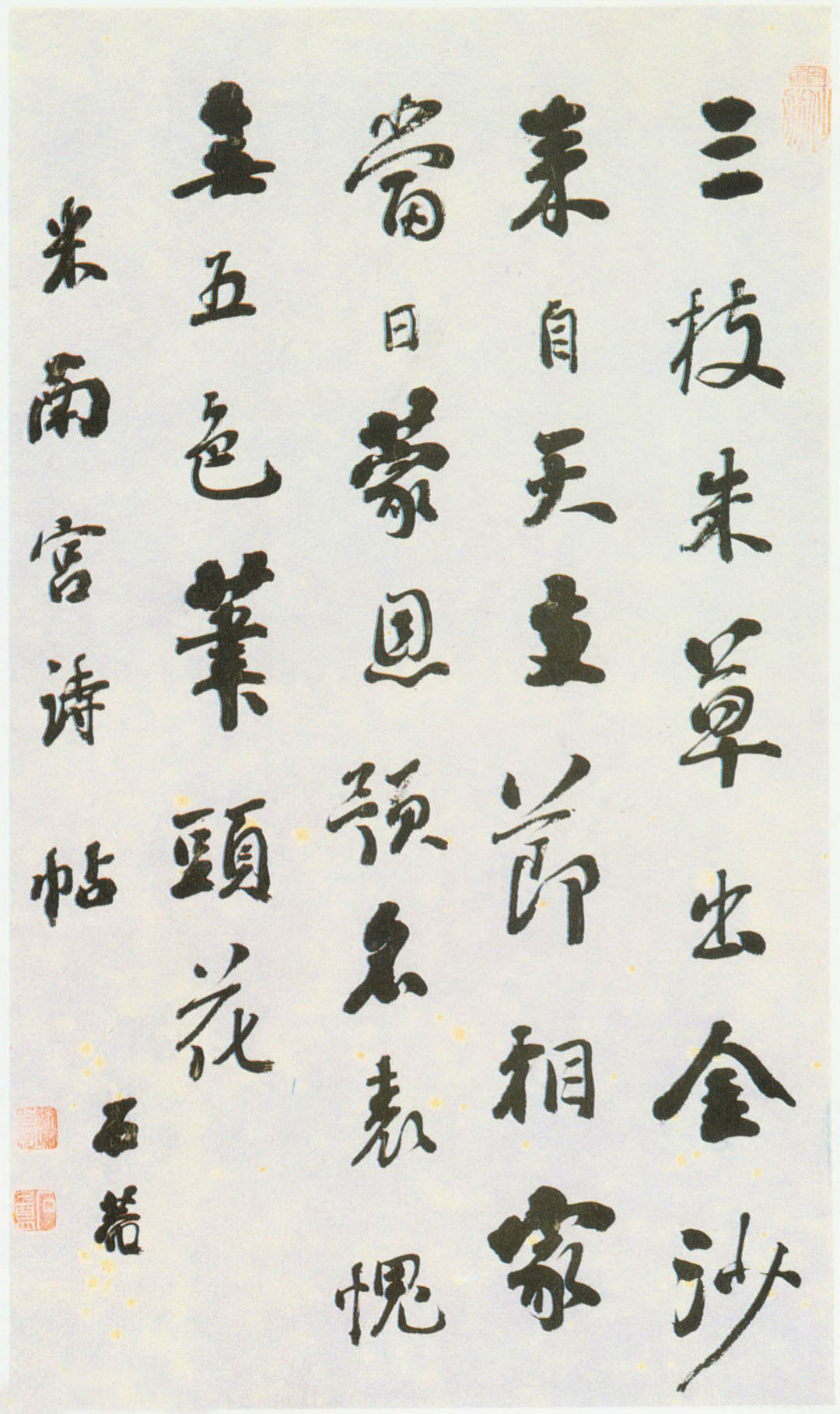

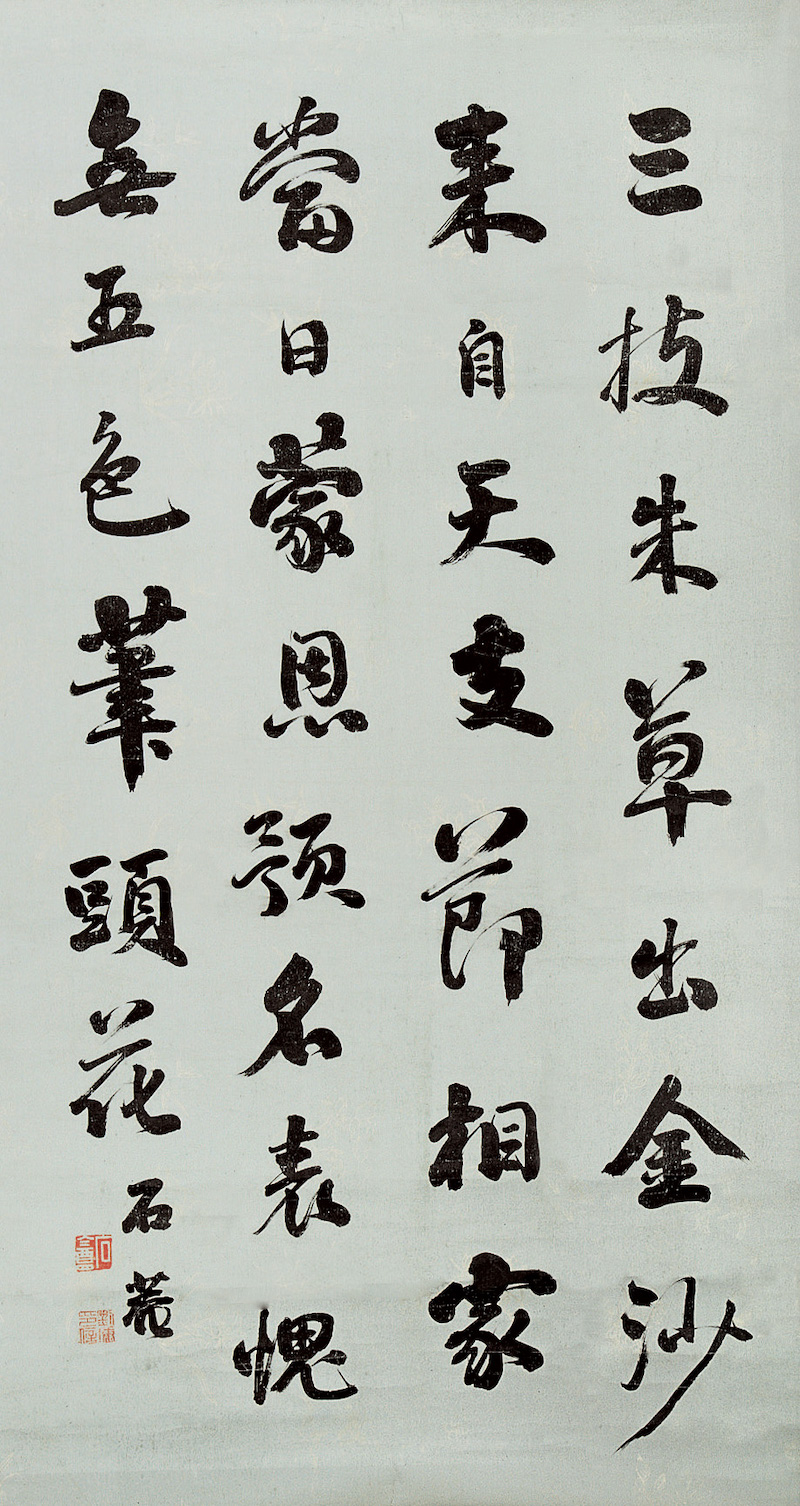

劉墉臨 米芾《珊瑚帖》之一

劉墉臨 米芾《珊瑚帖》之二

劉墉臨米芾《珊瑚帖》局部:“三枝朱草出金沙,來自天支節相家。當日蒙恩預名表,愧無五色筆頭花。”第一件為真跡,筆力勁健,起收筆自然,用墨變化自然,生氣遠出。第二件乃偽作。少了“米南宮詩帖”一行,章法平常,感覺局促。收筆太快,筆畫顯得毛糙倉促,如“來、天”等字,“恩”字心思地筆法缺少變化。墨色烏黑,極為死板,成了名副其實的“墨豬”。開篇第一字“三”便露怯,三橫的起筆皆為露鋒且雷同,缺少自然變化。

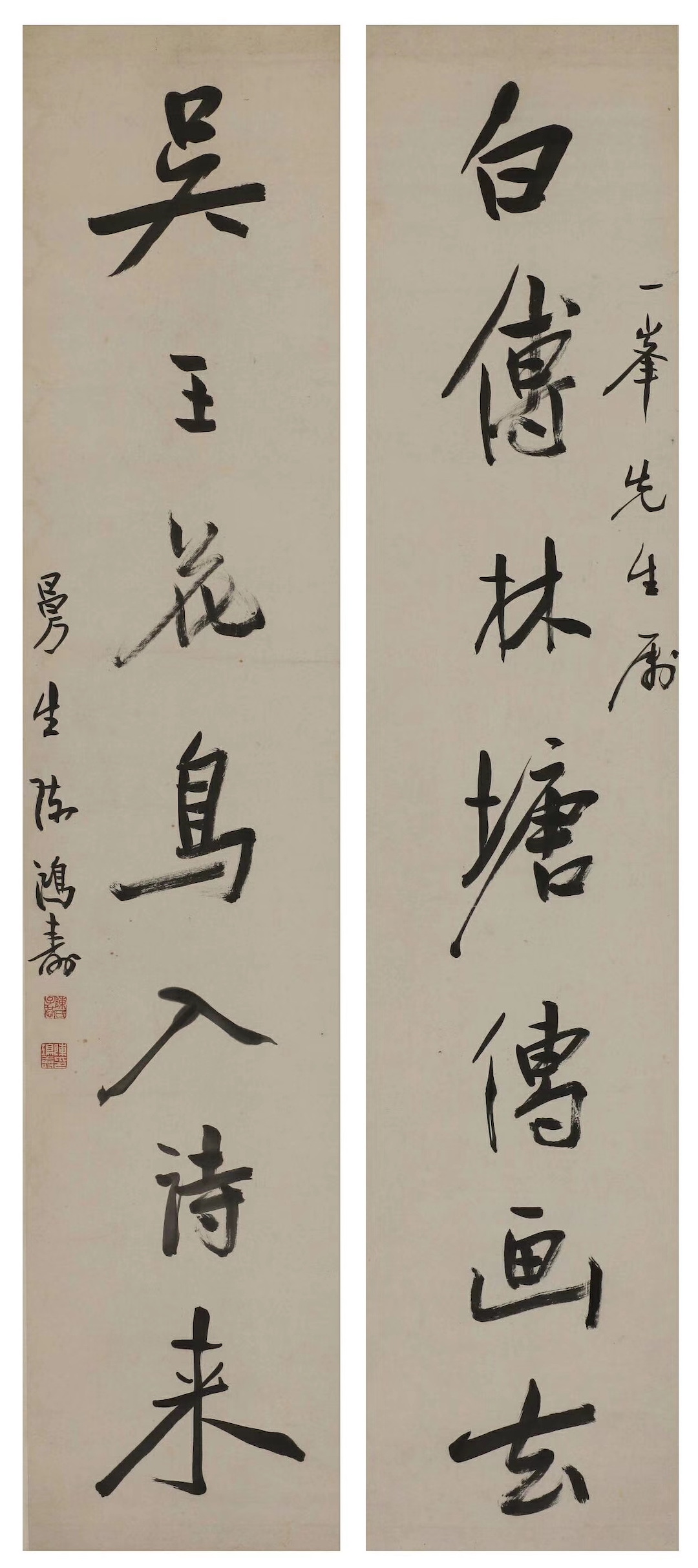

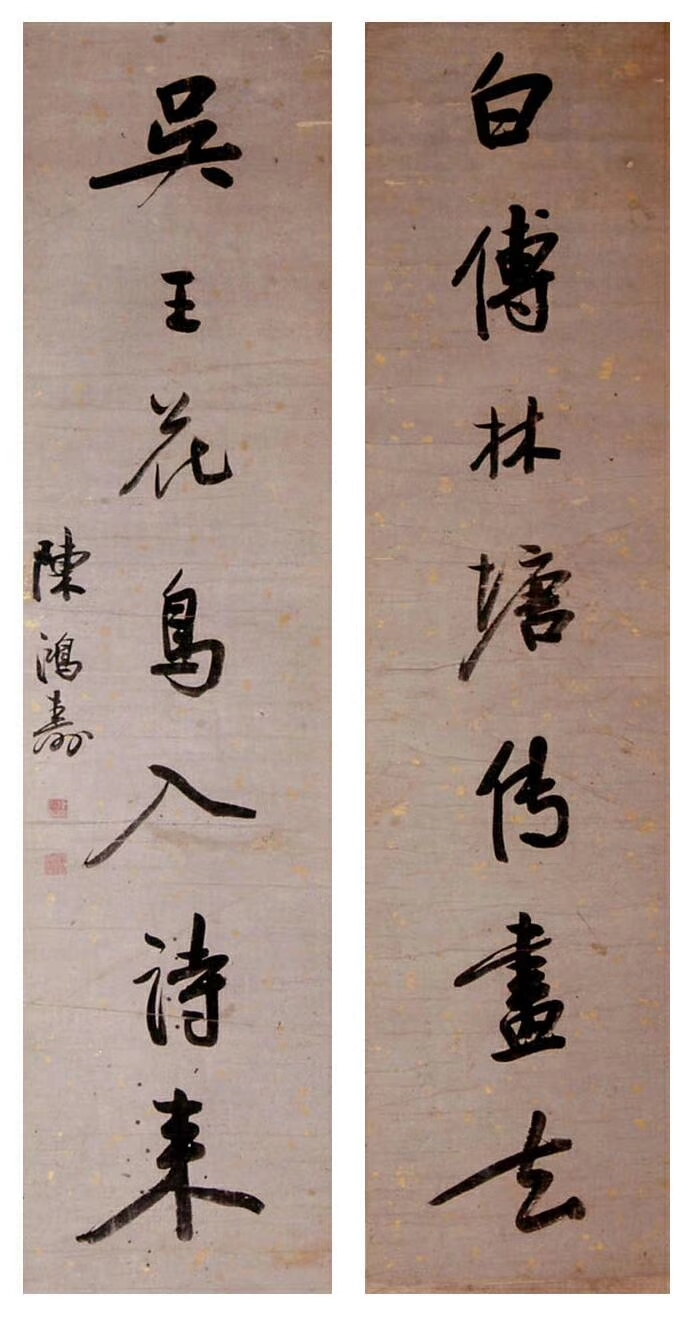

陳鴻壽 白傳吳王對聯之一

陳鴻壽 白傳吳王對聯之二

陳鴻壽“白傳林塘傳畫去,吳王花鳥入詩來”行書對聯有兩件,風格接近,書寫時間理當相隔不長。第一件更為精到,中側鋒兼用,收放縱斂,跌宕多姿。需要注意之處是,既有上款,而下款又有字號,第二件無上款,下款只有簽名,全聯濃墨,實筆更多,氣息內斂。推測是“復制”以應索。

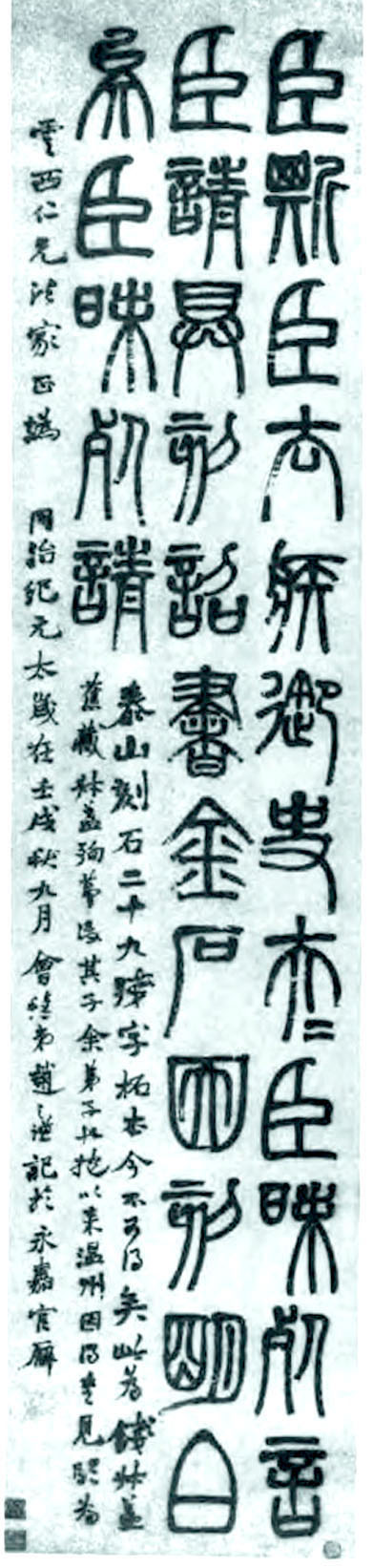

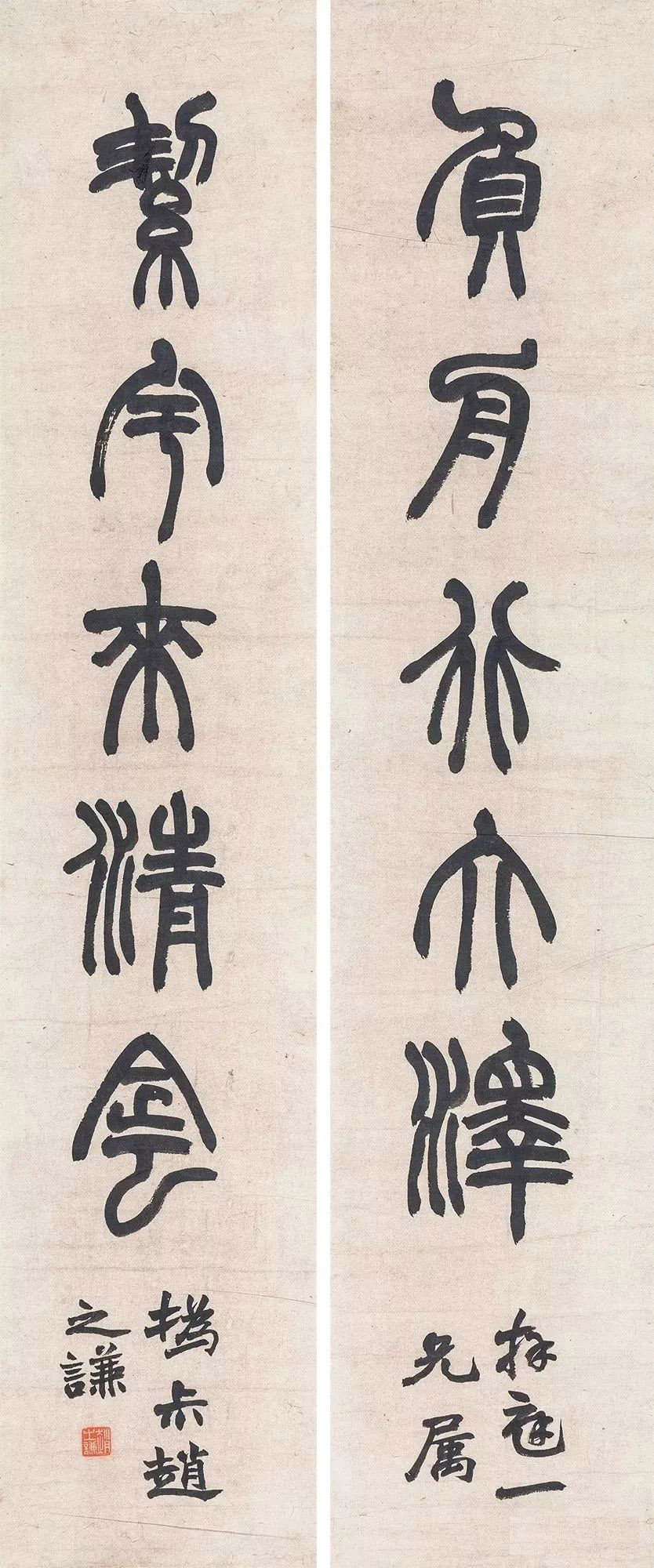

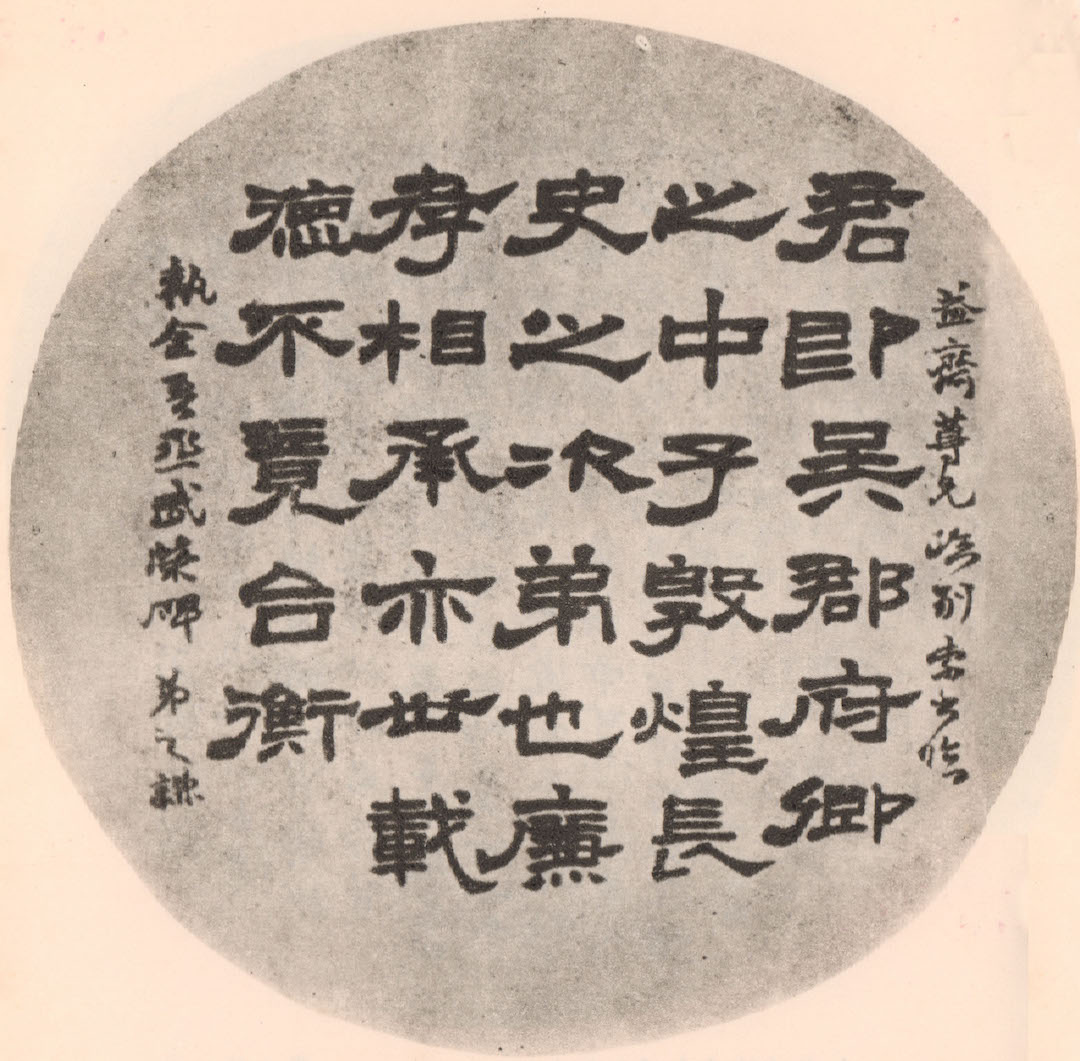

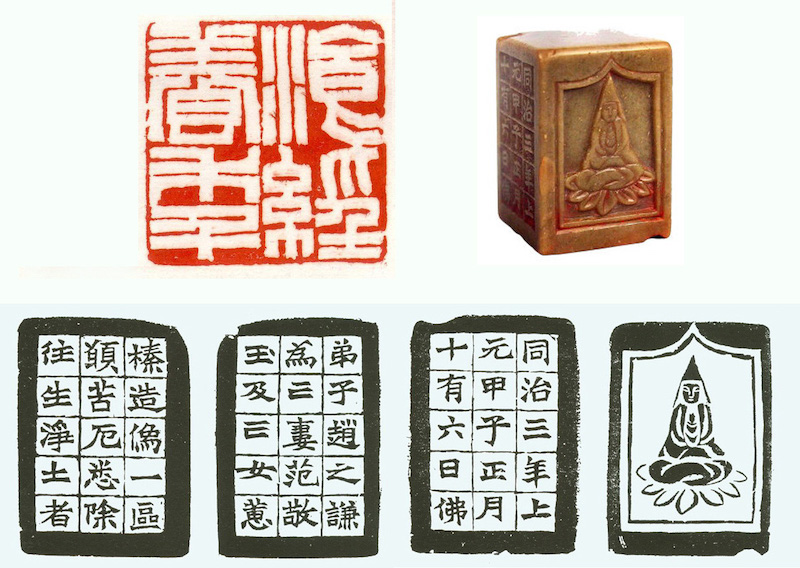

趙之謙臨《泰山刻石》之一

趙之謙臨《泰山刻石》之二

趙之謙臨《泰山刻石》有兩件,前真后假。第一件有長跋,可見鄭重之意:“《泰山刻石》二十九殘字拓本,今不可得矣。此為錢叔蓋舊藏。叔蓋殉節后,其子,余弟子也,抱以來溫州,因得書見。臨為云西仁兄法家正訛。同治紀元太歲在壬戌秋九月,會稽弟趙之謙記于永嘉官廨。”筆意和刀味并重。第二件僅署“同治紀元壬戌九月”,明顯是從前一件中截取,篆字松散,筆畫軟弱,失筆較多。

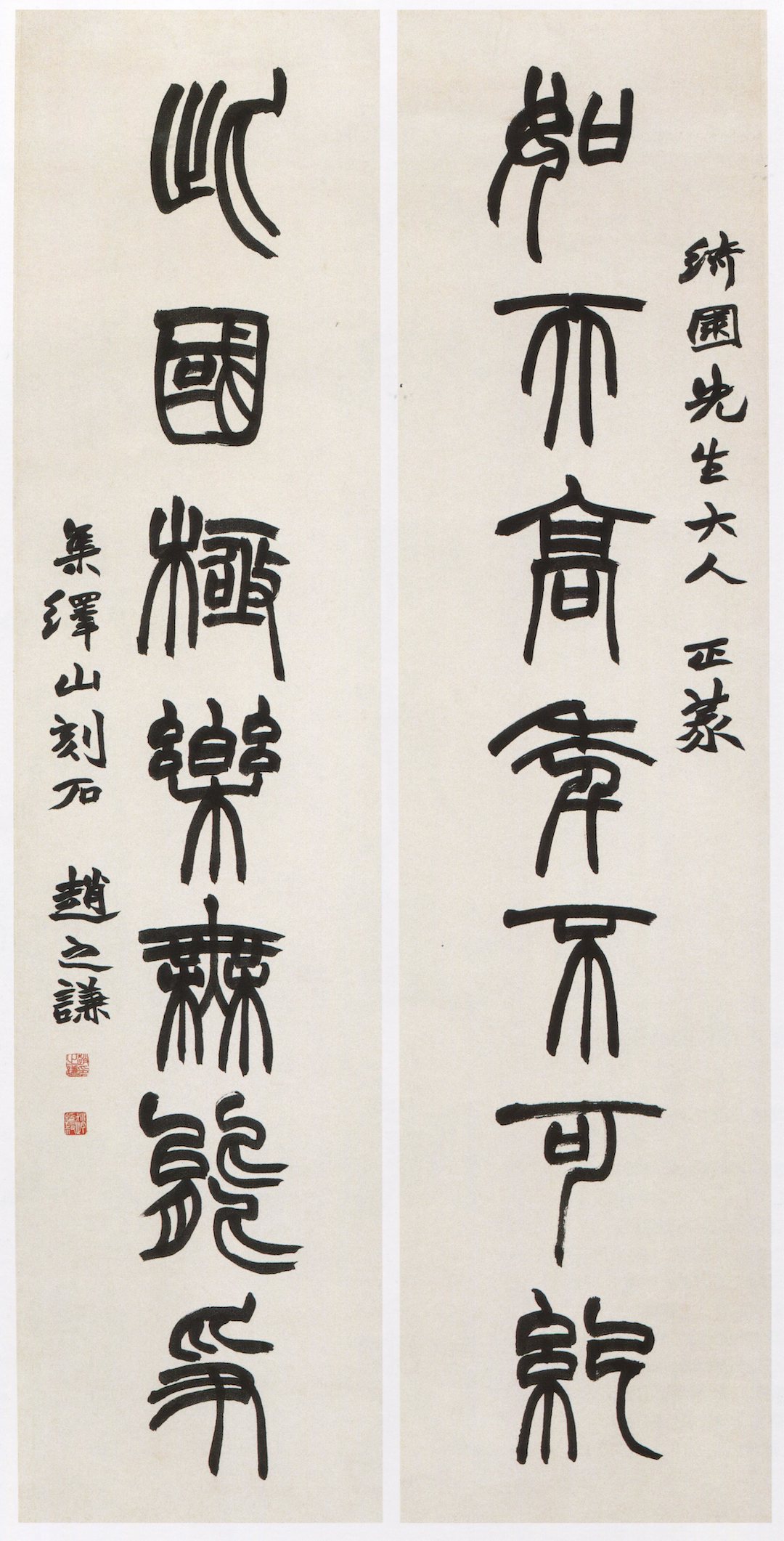

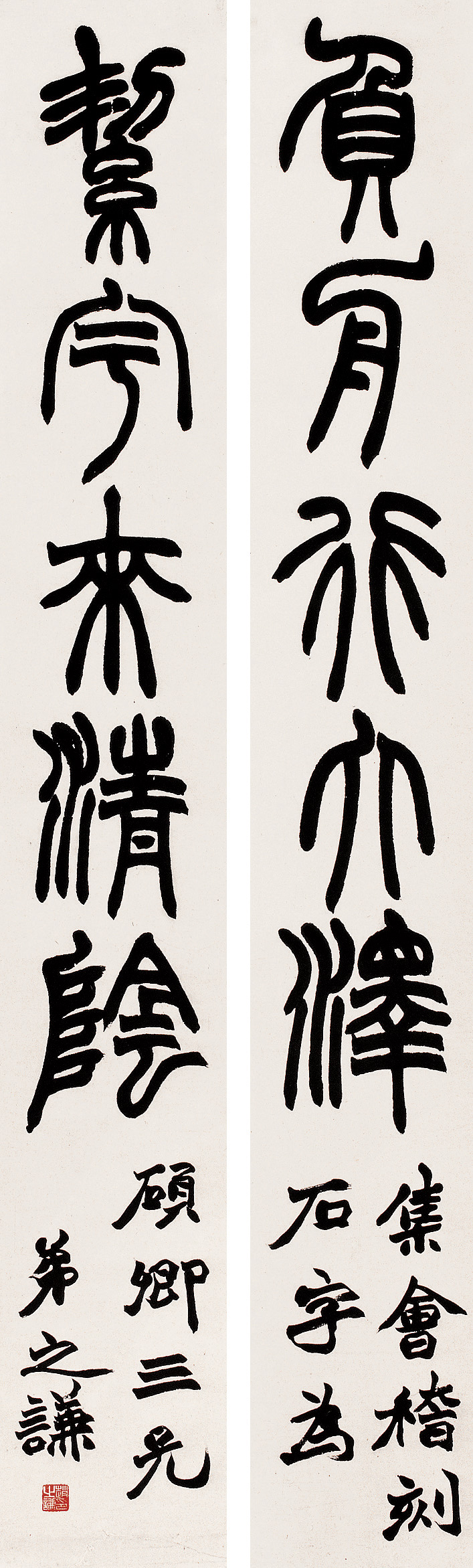

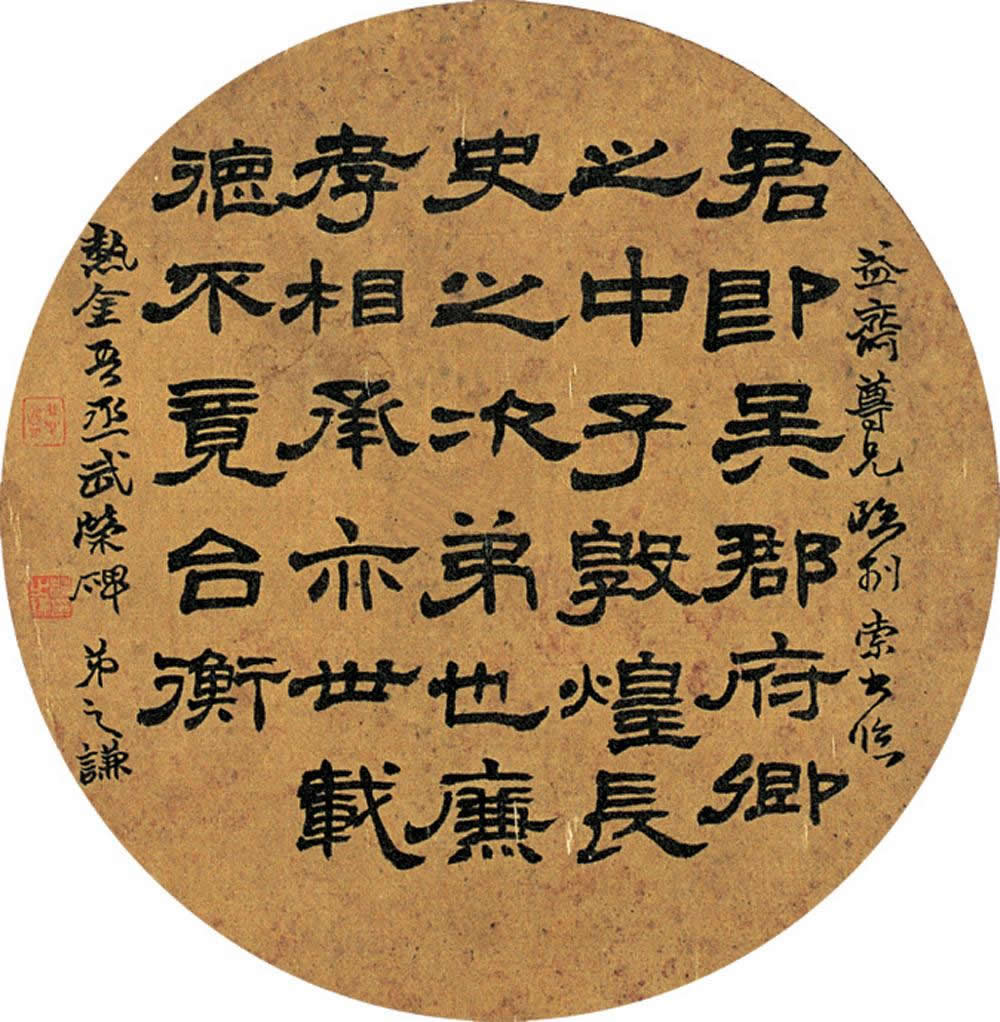

趙之謙集《嶧山碑》如天此國聯之一,現藏浙江省博物館

趙之謙集《嶧山碑》如天此國聯之二,現藏浙江省博物館

集《嶧山石刻》篆書聯“如天高年不可紀,此園極樂無能爭”兩件,皆為真品,送給不同的朋友。一件上款是“葆丞仁兄”,一件上款是“綺園先生”。筆法稍有差異,一瘦硬,一粗重,行筆略有差異,最明顯的是上聯中的“如、紀”二字,差異很大;結體一疏朗,一縝密。總體風格相近,說明書寫時間應該相距不遠。

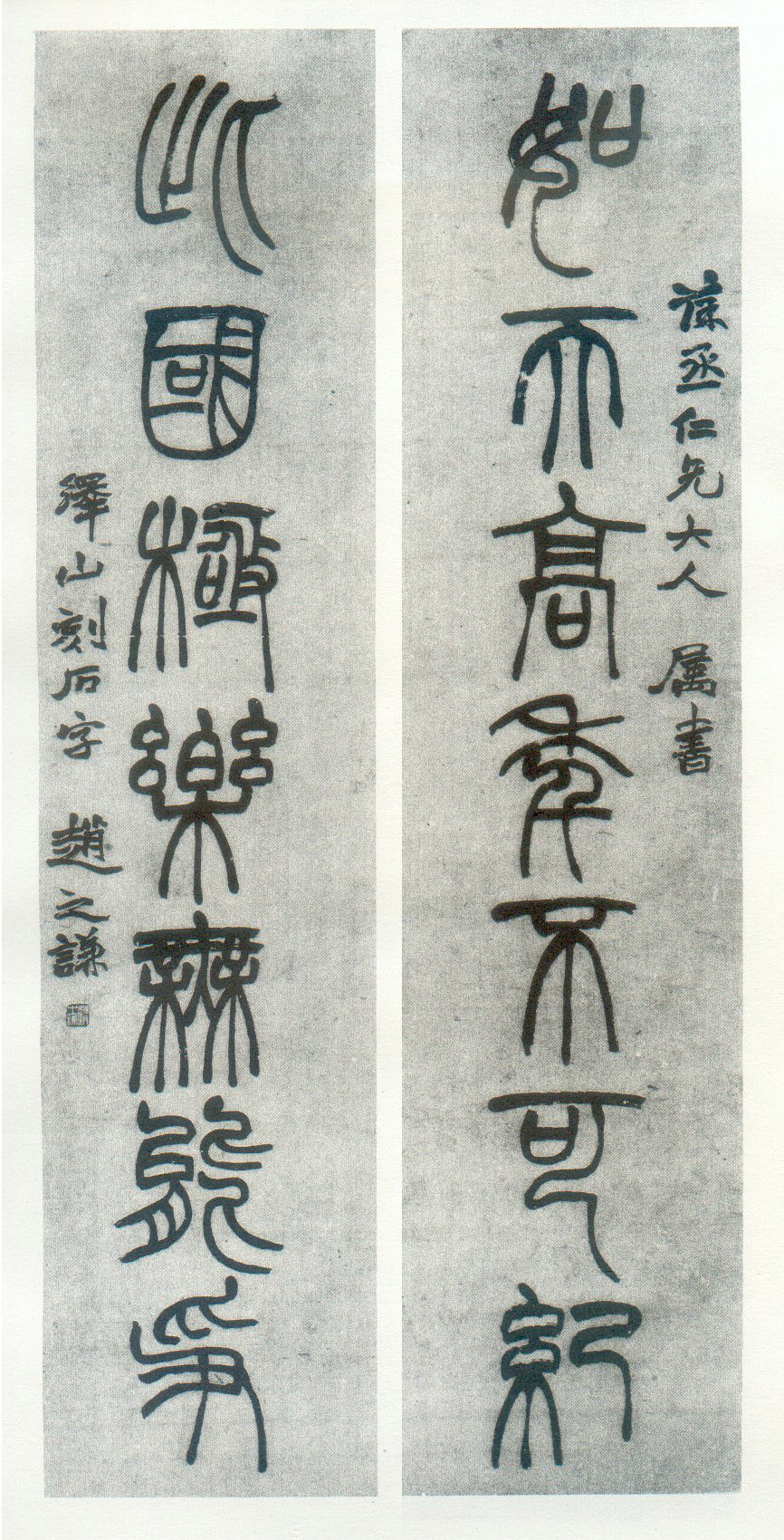

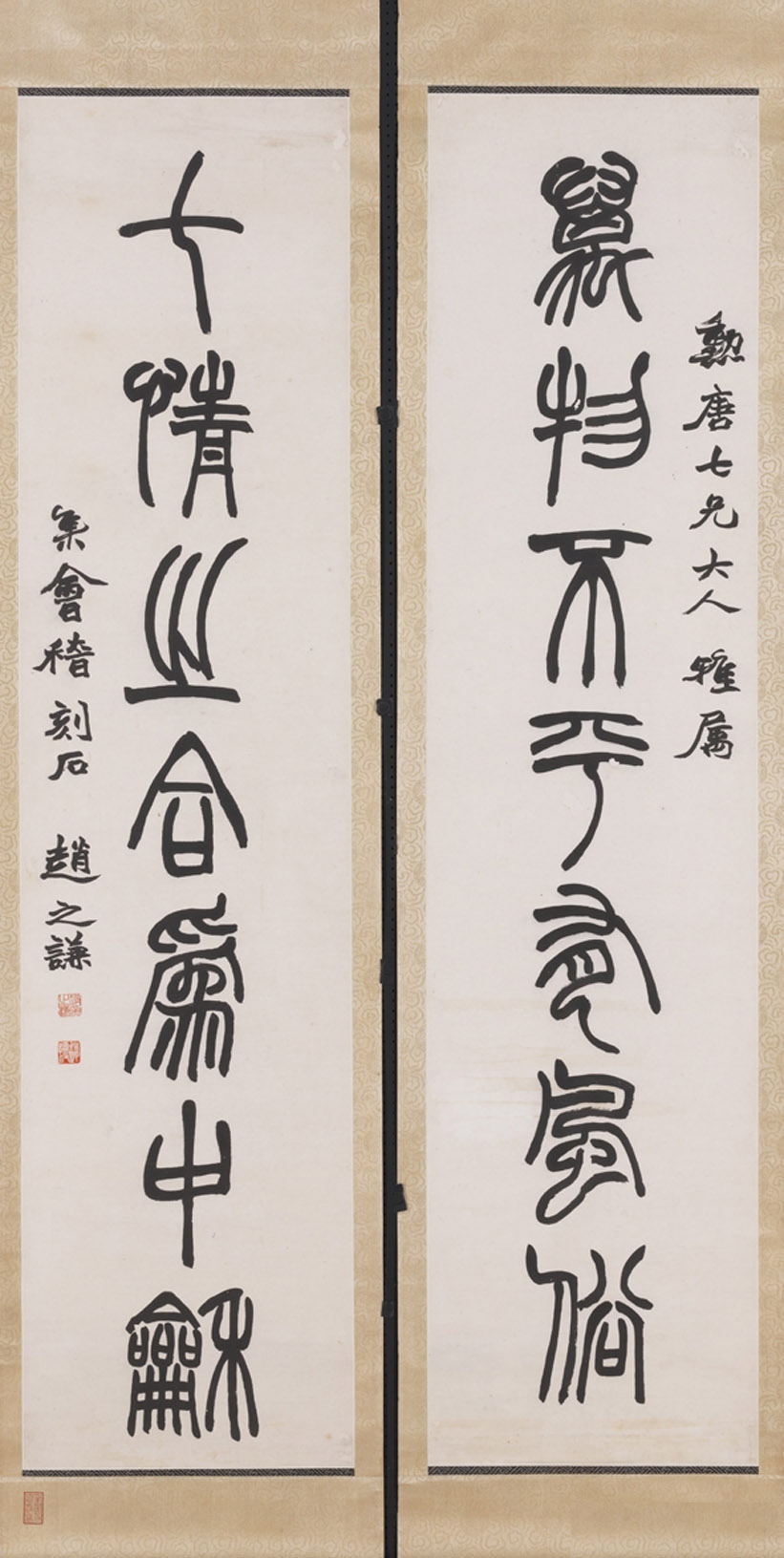

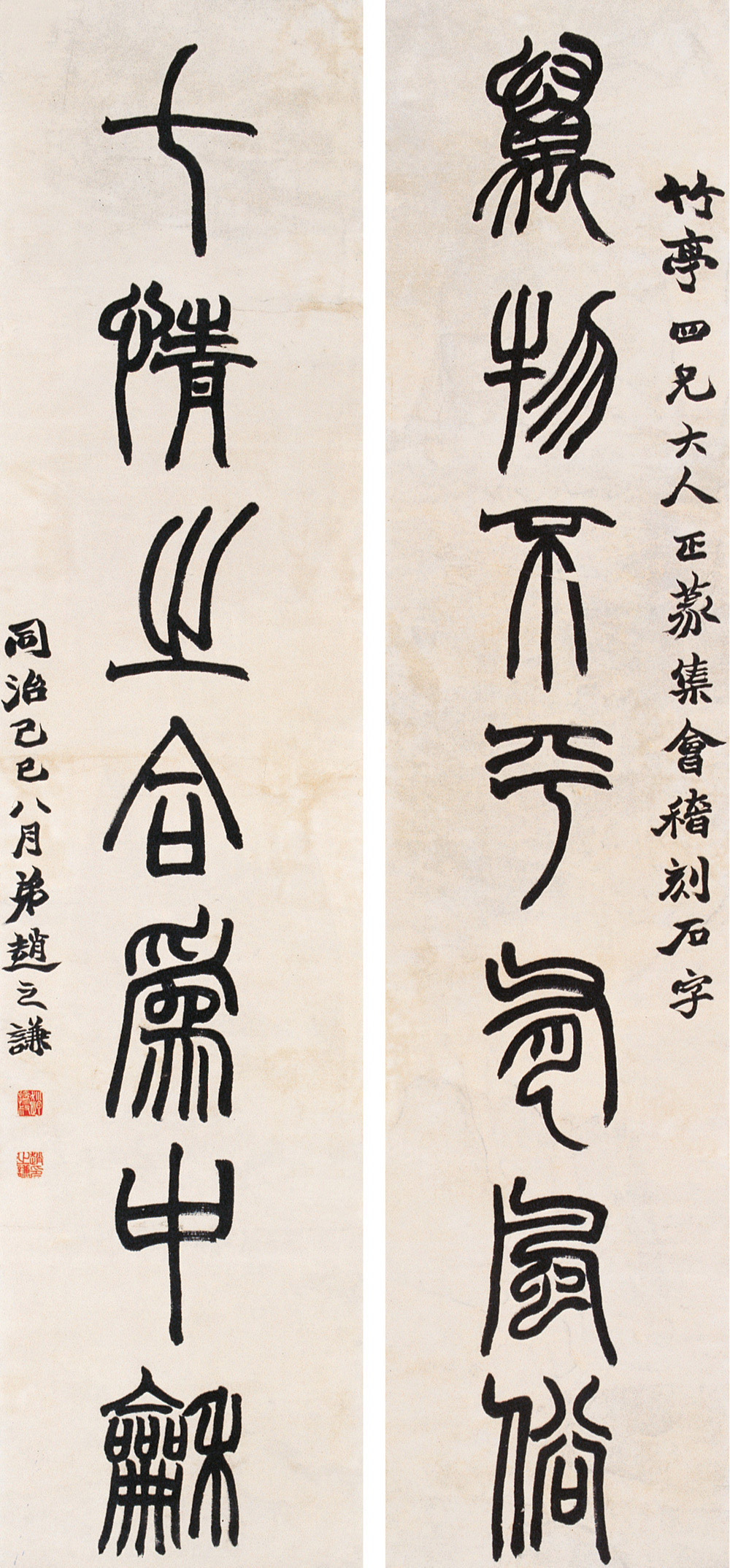

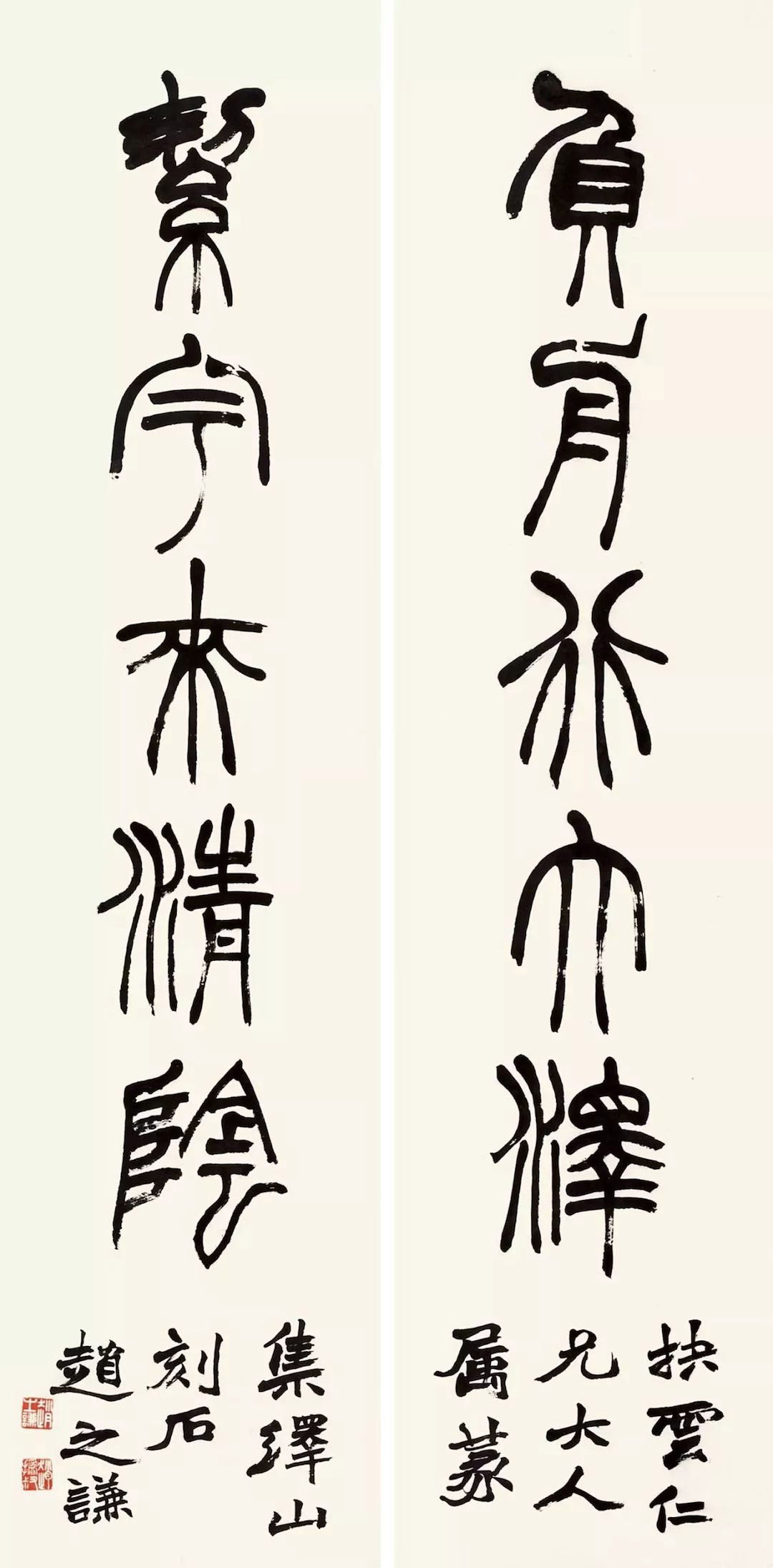

趙之謙集《會稽刻石》萬物七情聯之一,現藏臺北故宮博物院

趙之謙集《會稽刻石》萬物七情聯之二

“萬物不平有風俗,七情之合為中和”篆書聯注明是集《會稽石刻》,與前面的“如天此園”聯相比,筆法又有變化,可以看出趙之謙銳意變法之舉。相比之下,第二件用筆明顯遲滯,尤其是長線,功力明顯不濟,如“物”字便如春蛇秋蚓,筆畫轉折接搭處出現生硬圭角,再看“情”字右上類似“山”部位,更是生硬。受書人“竹亭”二字顯然沒進入狀態,“亭”字行筆脈絡不清,開篇即錯,令人生疑。

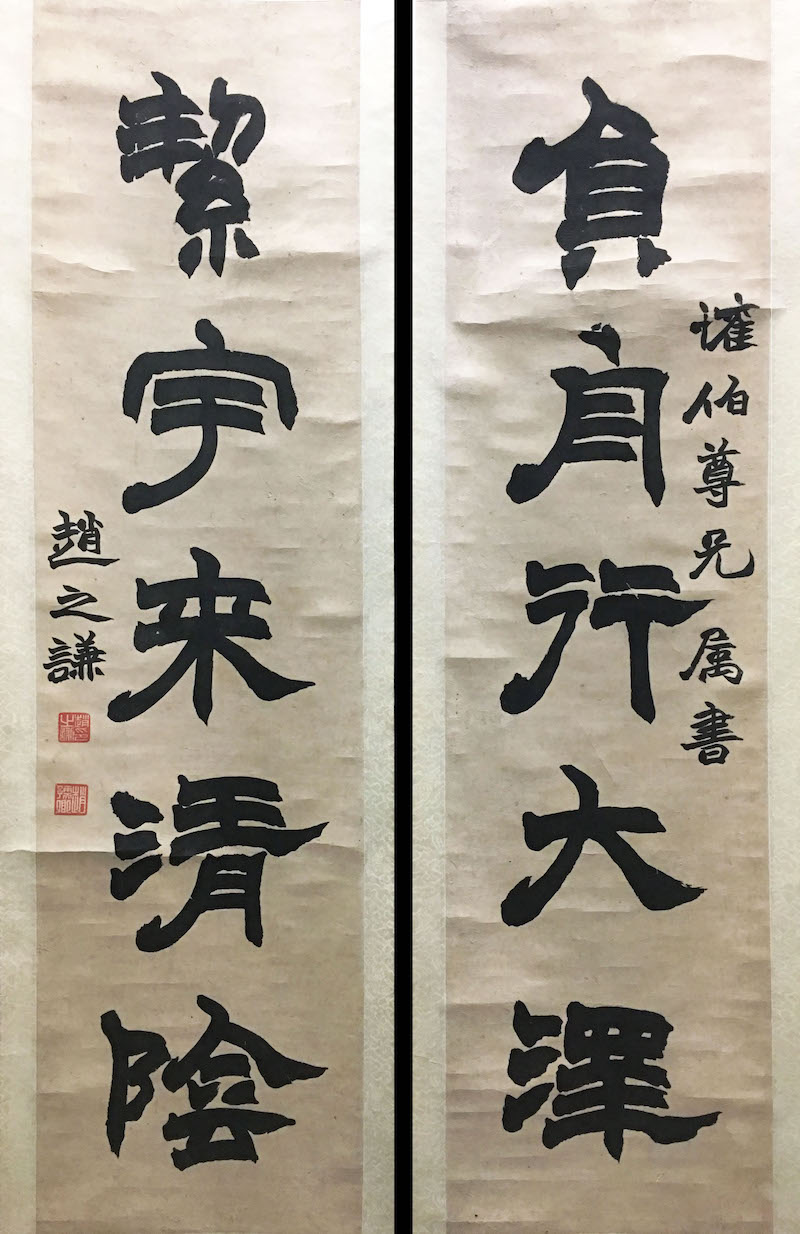

趙之謙 負舟絜宇隸書聯,現藏浙江省博物館藏

趙之謙集負舟絜宇篆書聯之一

趙之謙集負舟絜宇篆書聯之二

趙之謙集負舟絜宇篆書聯之三

“負舟行大澤,絜宇來清陰”隸書聯為趙之謙典型風貌,極為注重起收筆的動作變化,挑掠縱橫,氣勢外露。通過這件隸書對聯,造出三件相同內容篆書對聯,此等“改頭換面”之法,屬造假常見手段。第一件最像趙之謙,起收筆都很夸張,但少了提按節奏變化,如“負”字起筆,將趙之謙的恣肆變成了累贅。“舟”字起筆自右而左,拉得很長,用筆太實,無一絲節律感。下聯用筆尤見圓滑。要知道,趙之謙用筆具有似圓而方、似方而圓的特點,全然不見,筆畫多的“絜、清、陰”三字,顯得沉悶。款字的撇捺畫在行將收筆時缺少按挫動作,“兄”字筆順不對頭,最是露怯。第二件筆畫細致,行筆猶豫,致使遲滯,亦成病態,如“負”字行筆不夠流利,“絜”字擁擠,“陰”字左耳旁過于隨便。右下收筆太大,已成病態。款字行筆生硬,對比來看,第一件注明“集《會稽刻石》”,第二件則是“集《嶧山石刻》”,試想以趙之謙才學,何以如此昏聵?第三件對聯筆不入紙,墨色輕浮,筆畫軟弱,偽劣之作無疑。

趙之謙臨《武榮碑》扇面之一

趙之謙臨《武榮碑》扇面之二

趙之謙臨《武榮碑》隸書扇面,一真一偽。偽作水平較高,但一些細節不到位,很難發現。黑白扇面雖然看起來陳舊,卻一氣呵成,乃完滿之作。第二件泥金扇面,看上去極為豪華,筆畫有些疲軟。毫無疑問,泥金紙質可以掩蓋很多不足。拈出幾處能夠辨別的細節:第三行“次”字捺畫,少了提按動作;第五行“竟”字收筆乏力,有描摹痕跡;最末“衡”字撇畫少了平推動作,可謂“失之毫厘謬以千里”。最關鍵是款字出錯,造假者不明就里,上款中“臨別”之“別”字,不知行筆來龍去脈,生造而出,下款首“執”錯成“熱”,更是離譜。

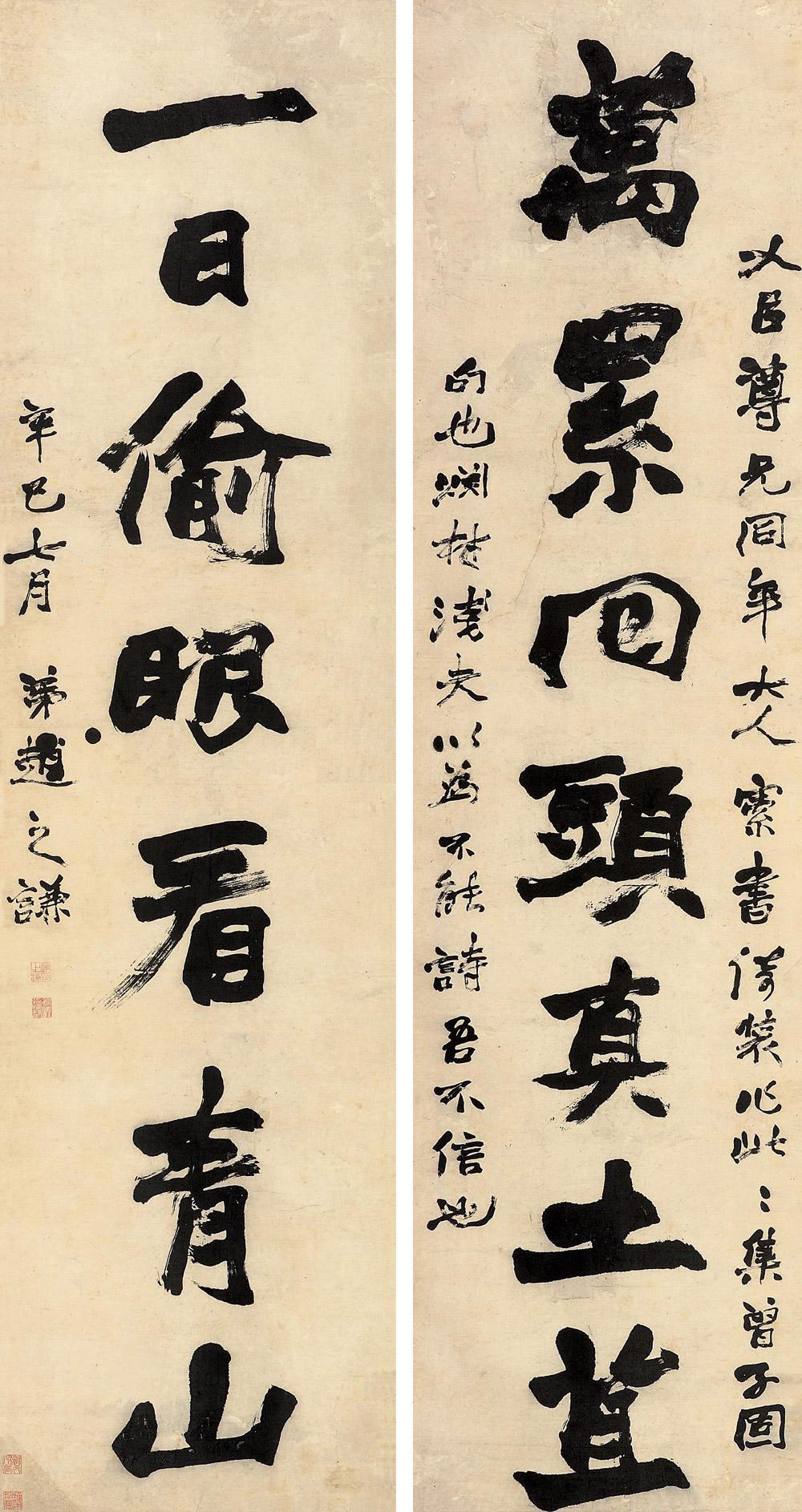

趙之謙萬累一日大字聯之一,現藏浙江省博物館

趙之謙萬累一日大字聯之二,見于香港淳浩拍賣有限公司2009春季藝術品拍賣會

“萬累回頭真土苴,一日偷眼看青山”大字聯書于“辛巳七月”,時1881年,去世前三年所作。從第一件對聯可以看出,用的是羊毫,鋪毫重按,枯濕濃淡明顯,形成虛實之變。第二件看起來一模一樣,唯下聯“眼”字左下有一墨點。整件對聯色彩偏差多半是拍照印刷修圖之故,筆墨稍嫌沉實,略見遜色。若想進一步判定,還得看真跡,才能下結論。

吳昌碩現存于世的“孿生”乃至“多胎”作品,亦有多件。

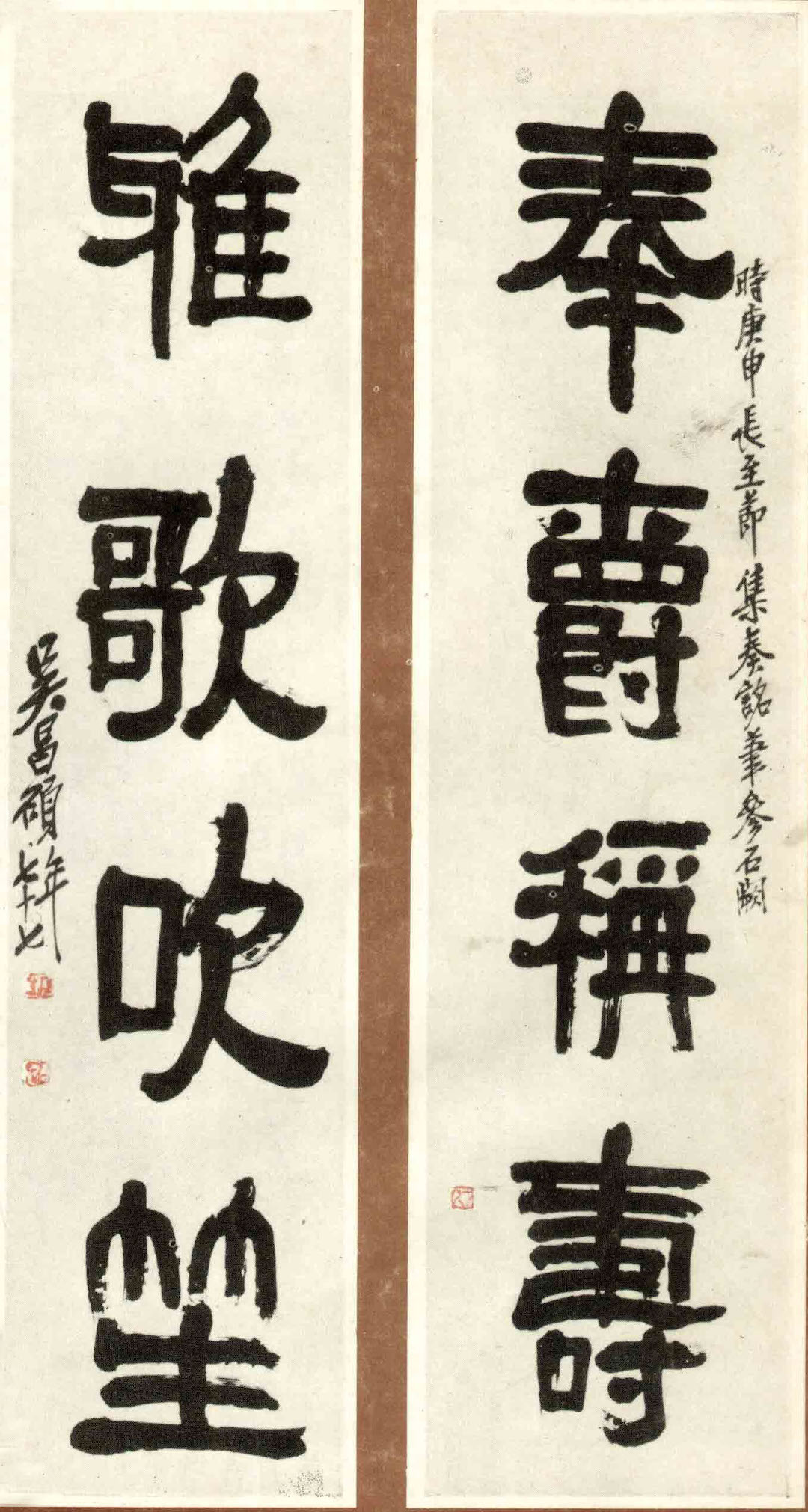

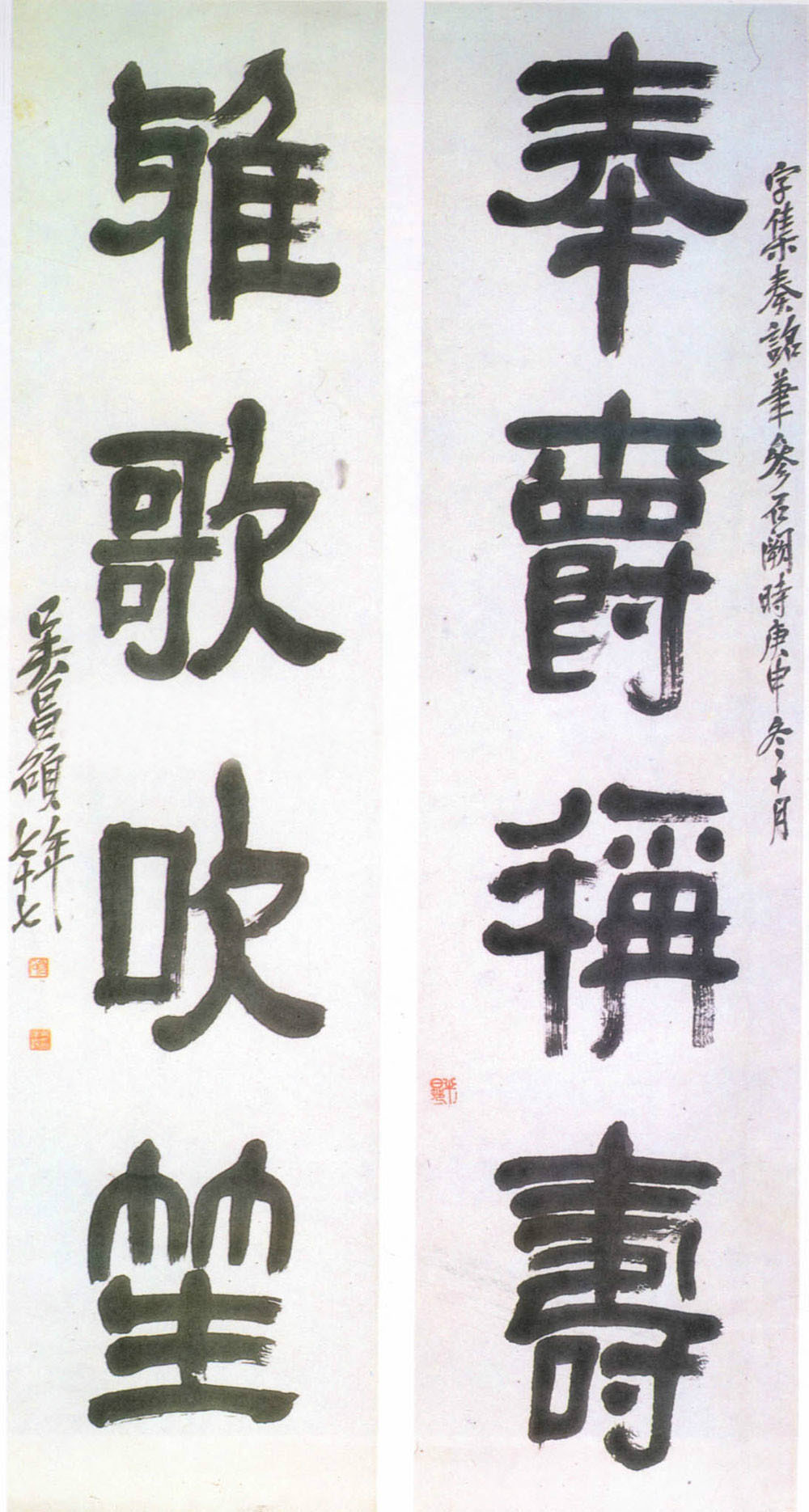

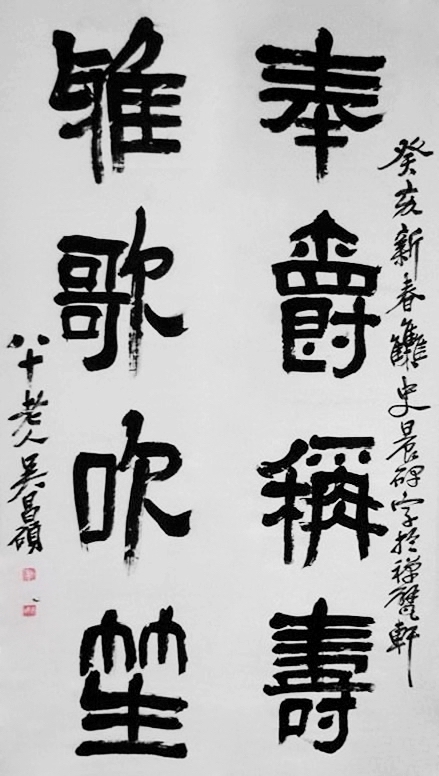

吳昌碩“奉爵雅歌”隸書聯之一

吳昌碩“奉爵雅歌”隸書聯之二

吳昌碩“奉爵雅歌”隸書聯之三

吳昌碩“奉爵雅歌”隸書聯之四

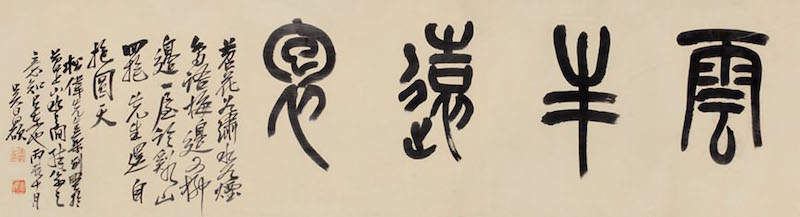

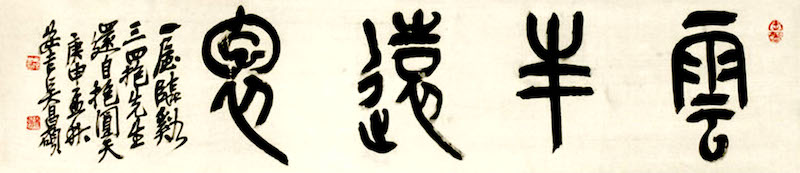

隸書聯“奉爵稱壽,雅歌吹笙”共有四件,可先兩兩對比,再全部加以比照。第一件上款“時庚申長至節,集奏詺筆參石闕”,第二件上款“字集奏詺筆參石闕,時庚申冬十月”,下款完全相同,署“吳昌碩年七十七”。第一件用筆較細,第二件筆墨濃重一些。八個隸書大字基本相同,差別最大的是“笙”字竹字頭。此外,第二件“爵、稱”兩字中多筆豎畫出現的枯筆很不自然,尤其是“稱”字“冉”部,乏力漂浮。第三件上款“癸亥(1923)新春集《史晨碑》字于禪甓軒”,下款署“八十老人”。此件用筆最為縱意放浪,隨心所欲,尤其起收筆特別明顯,如“歌、吹”二字撇畫近似豎畫,掠過而不回鋒,有行書和漢簡筆意,極其率意。第四件寫于“八十三歲”,用筆圓轉渾厚,款字行書更多蒼茫之意,上款注“集《史晨碑》句,書于海上,去駐隨緣室之一角樓”。

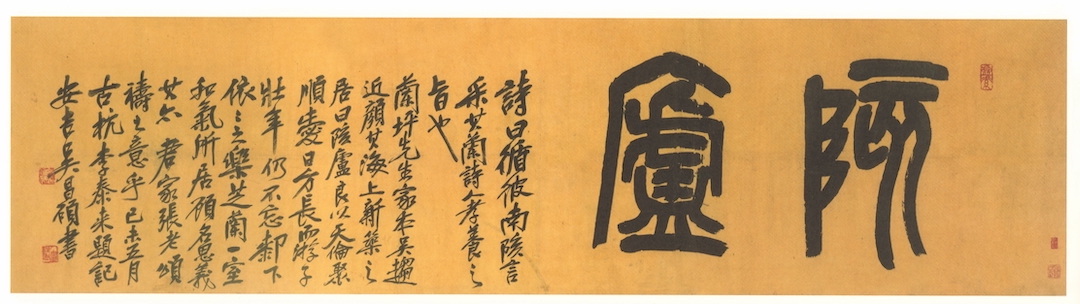

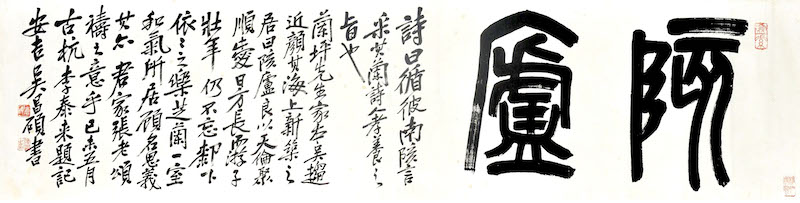

吳昌碩 陔廬 橫幅 之一

吳昌碩 陔廬 橫幅 之二

篆書橫幅“陔廬”一真一偽。先看“陔廬”齋號,“陔”字左耳旁豎畫是傾斜內斂的,墨色濃重,筆畫飽滿有力。第二件是偽作,“陔”字“亥”部首橫畫與“廬”字撇畫生硬,尤其是“廬”字左側收筆,如干柴斷棒。落款行書筆枯墨浮,極其生硬,那種慣有的排山倒海的氣勢全無,字字無關聯,如散兵游勇,互相之間還存在沖突。

吳昌碩 歸與軒橫幅 之一

吳昌碩 歸與軒橫幅 之二

“歸于軒”也是一真一偽。真跡筆力雄健,結體自然,款字一氣呵成。落款署“睫庵先生”,即鑒藏大家斐景福。吳昌碩時八十三,雖屬暮年之作,但無衰老頹敗跡象,筆墨渾厚華滋,火氣褪盡,行筆自然。偽作筆墨輕浮不入紙,落款行書不夠厚重,沒有篆書中實之韻。因為采用的是臨摹作偽之法,所以有一定的筆意。

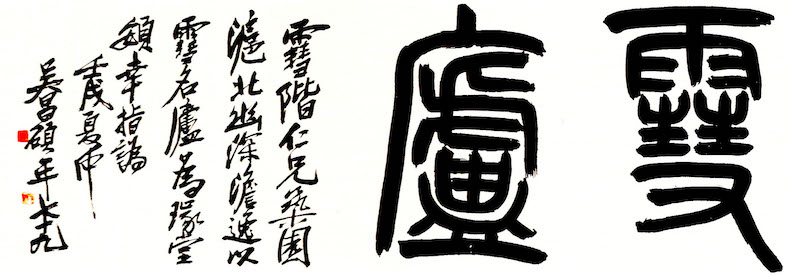

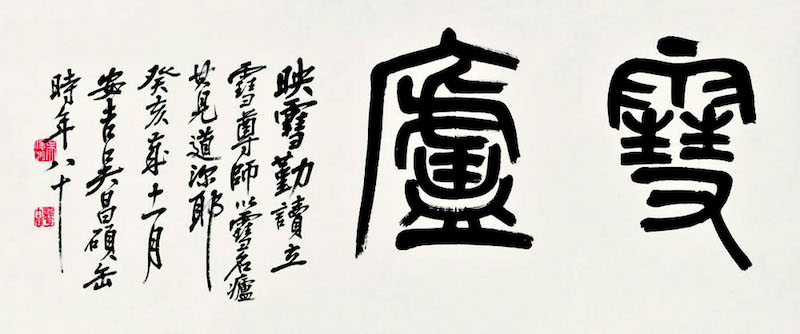

吳昌碩 雪廬 橫幅 之一

吳昌碩 雪廬 橫幅 之二

“雪廬”兩件都存在問題。篆書大字有一些功底,但行書款字太差。第一件款字是:“雪階仁兄筑園滬北,幽深淡逸,以雪名廬。為瑑堂頞幸指譌。”無絲毫老辣之氣。第二件款字注“映雪勤讀,立雪尊師,以雪名廬,其道亦深耶”,整體上氣韻略顯松散,其中“廬”是錯字,寫成病字頭。

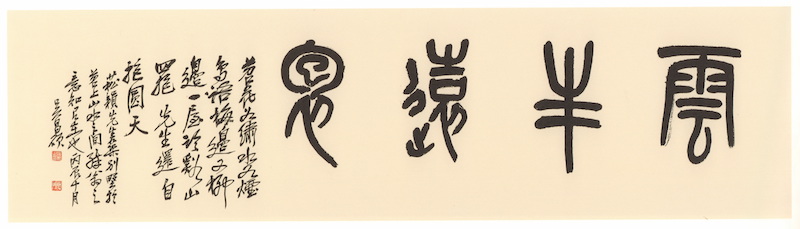

吳昌碩 云半遠抱橫幅之一

吳昌碩 云半遠抱橫幅之二

吳昌碩 云半遠抱橫幅之三

篆書“云峰遠抱”中的“峰”,屬簡省之法,有的人釋為“半”,說明不解此意。三件作品,一真二假。第一件是真跡,落款“丙辰(1916)十月,菘耘先生”,缶廬時73歲。另有題詩:“苕花如繡水如煙,鳥語梅邊又柳邊。一屋臨溪山四抱,先生還自抱圓天。”第二件完全是臨摹第一件,墨色輕浮,行筆過快,款字筆畫過于細弱,且把“菘耘先生”有意或無意錯成“松偉先生”。第三件落款時間是“庚申(1920)孟秋”,款字節選后兩句詩,字形略有變化,較為隨意。篆書大字中,“云”的收筆轉圈,“遠”字中類似“山”右側豎畫,明顯過尖,不是吳昌碩篆書筆法。

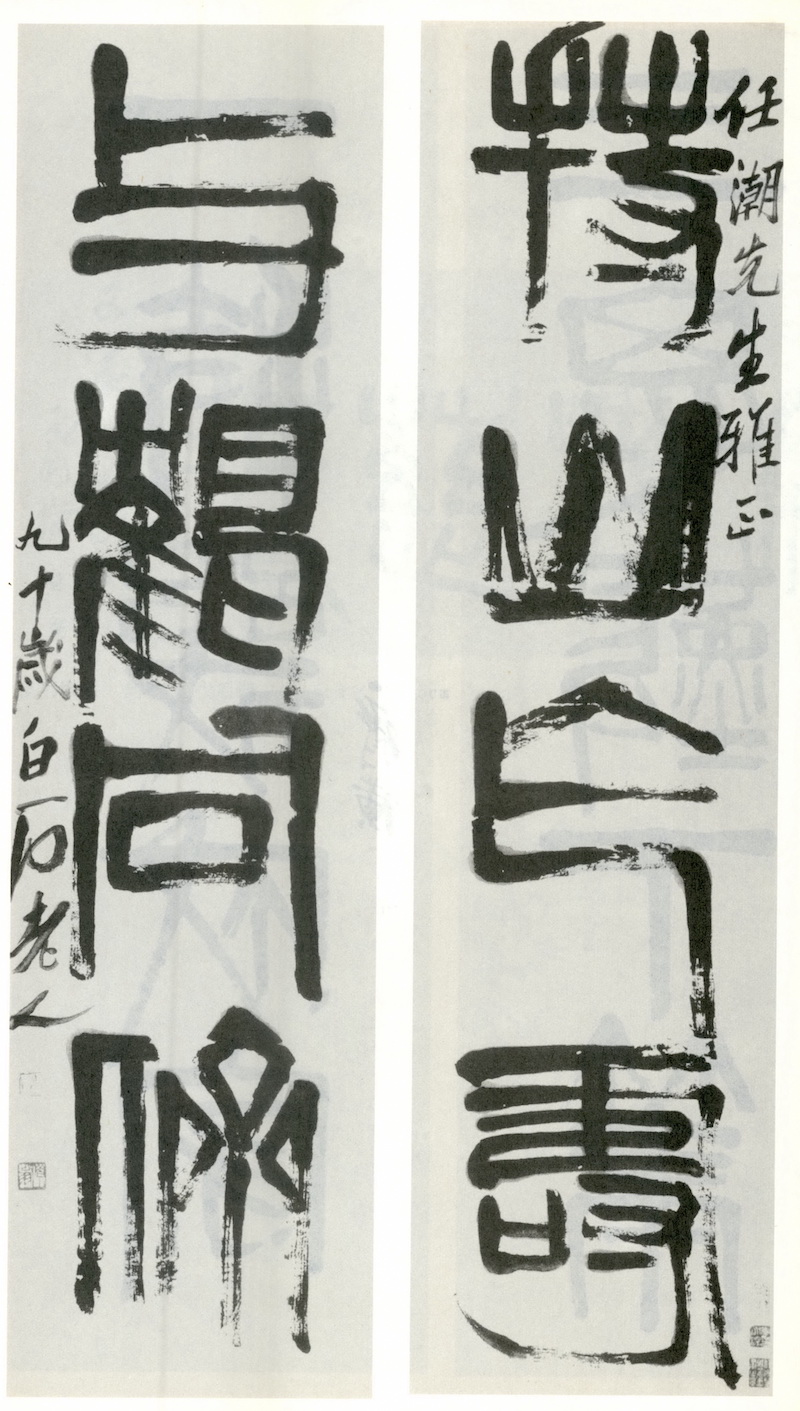

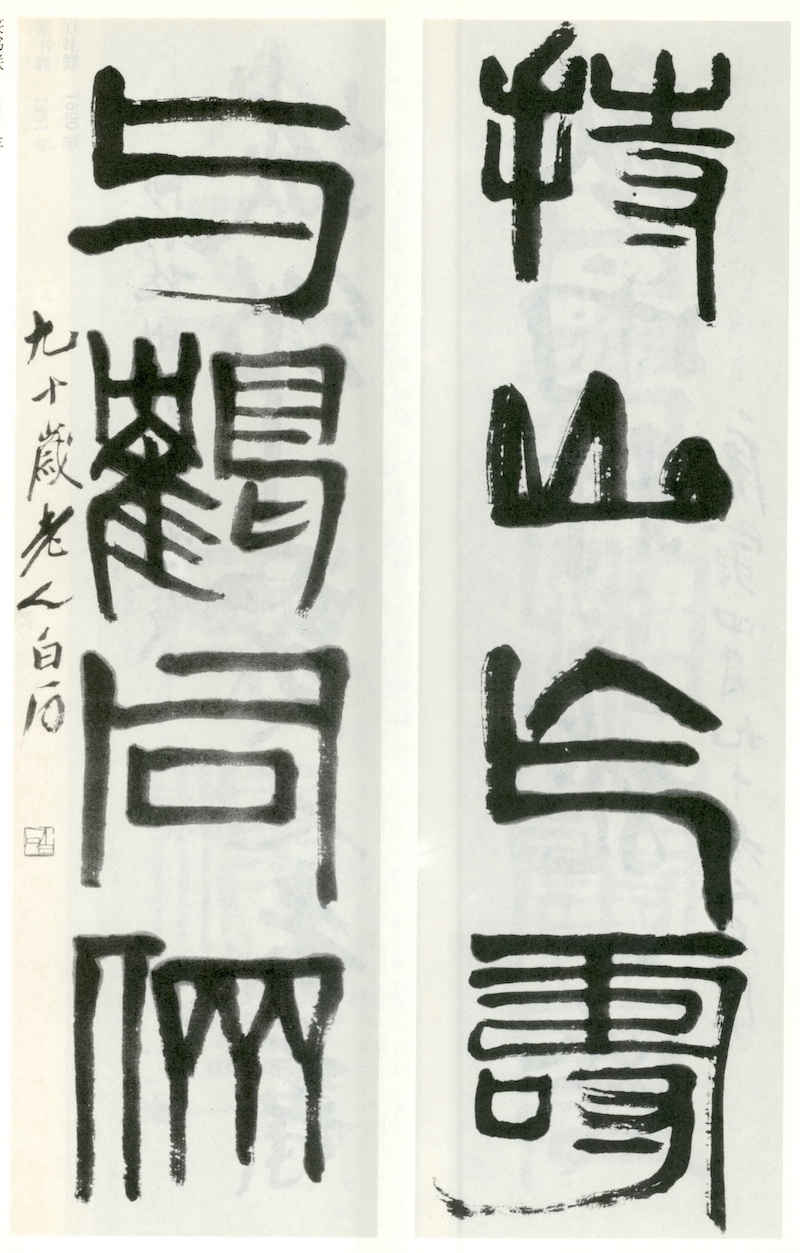

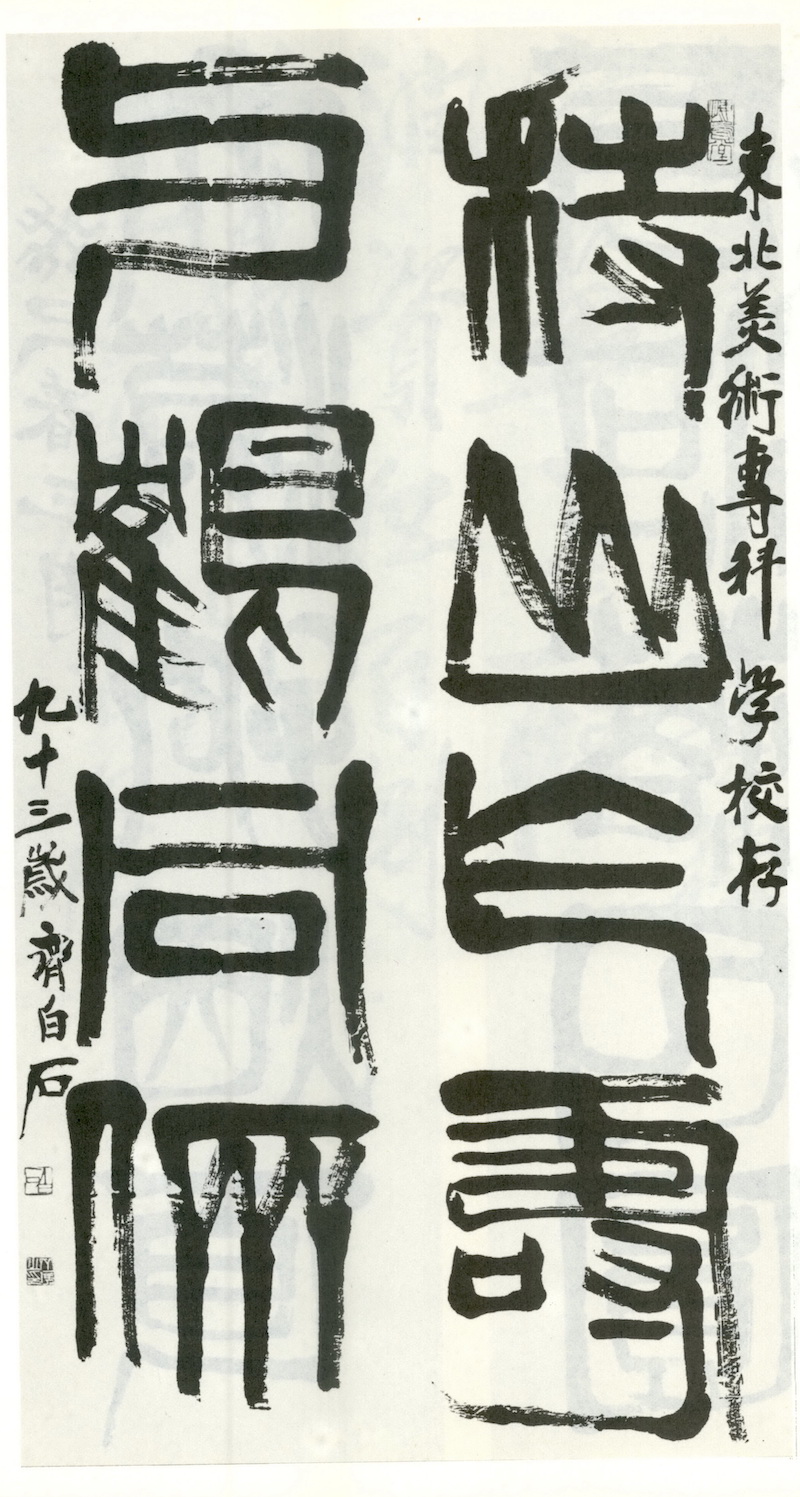

齊白石“持山與鶴”篆書聯之一

齊白石“持山與鶴”篆書聯之二

齊白石“持山與鶴”篆書聯之三

齊白石篆書“持山作壽,與鶴同儕”對聯很有名,存世三件:第一件上款署“任潮先生”,下款是“九十歲老人”;第二件無上款,下款相同,第三件上款是“東北美術專科學校存”,下款署“九十三歲”。三件對聯字形有一定的變化,筆墨蒼老,力量雄肆。看來,齊白石對此內容很喜歡。

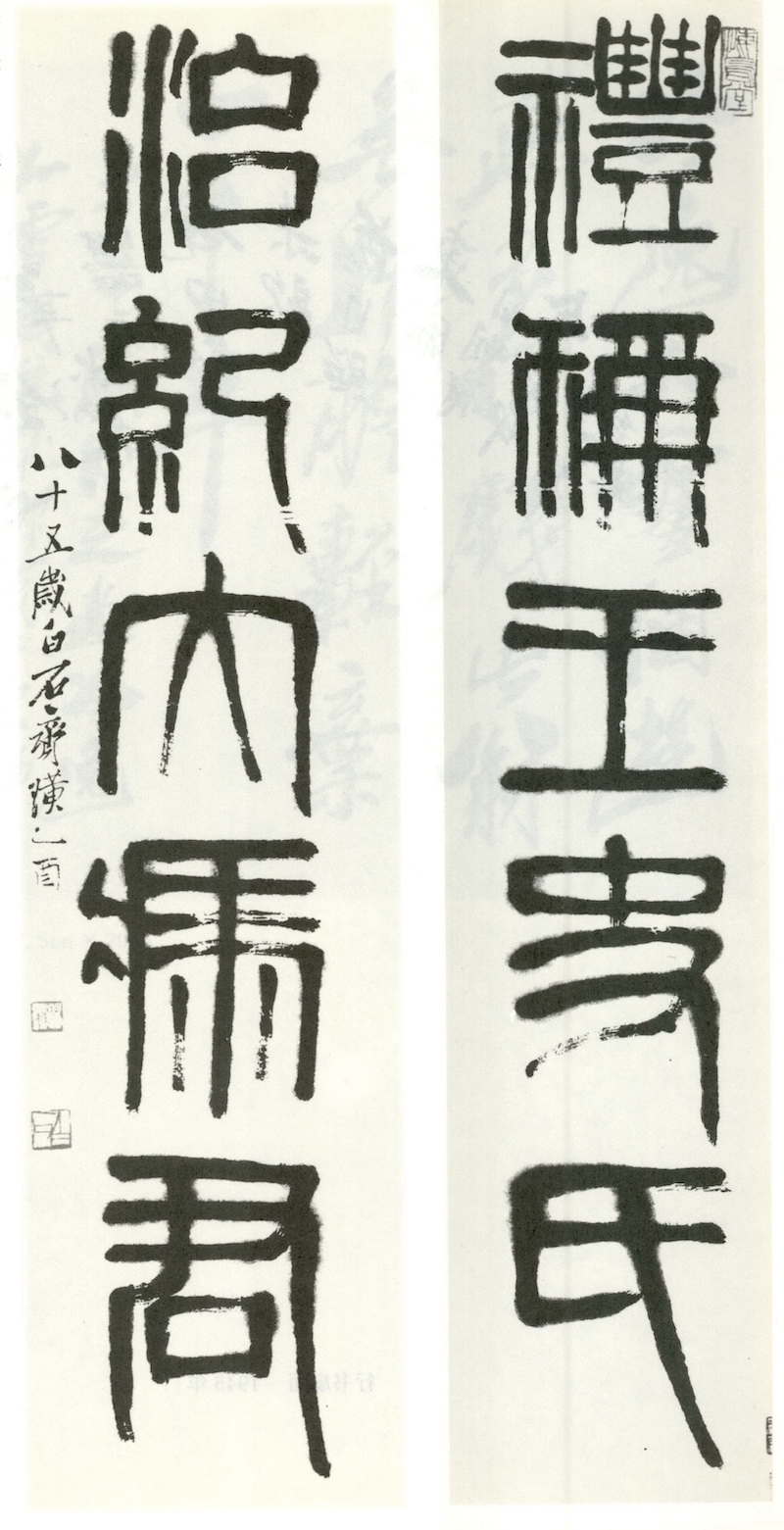

齊白石 ”禮稱治紀篆書聯“之一

齊白石 ”禮稱治紀篆書聯“之二

“禮稱王史氏,治紀內馮君”篆書聯兩件皆真跡。第一件上款署“子彬世先生雅屬”,下款是“己卯(1939)春正月”,時76歲。第二件無上款,下款記“八十五歲”。兩者風格如此接近,而時間懸殊近十年。看來,書家風格成熟之后,想求變更難。

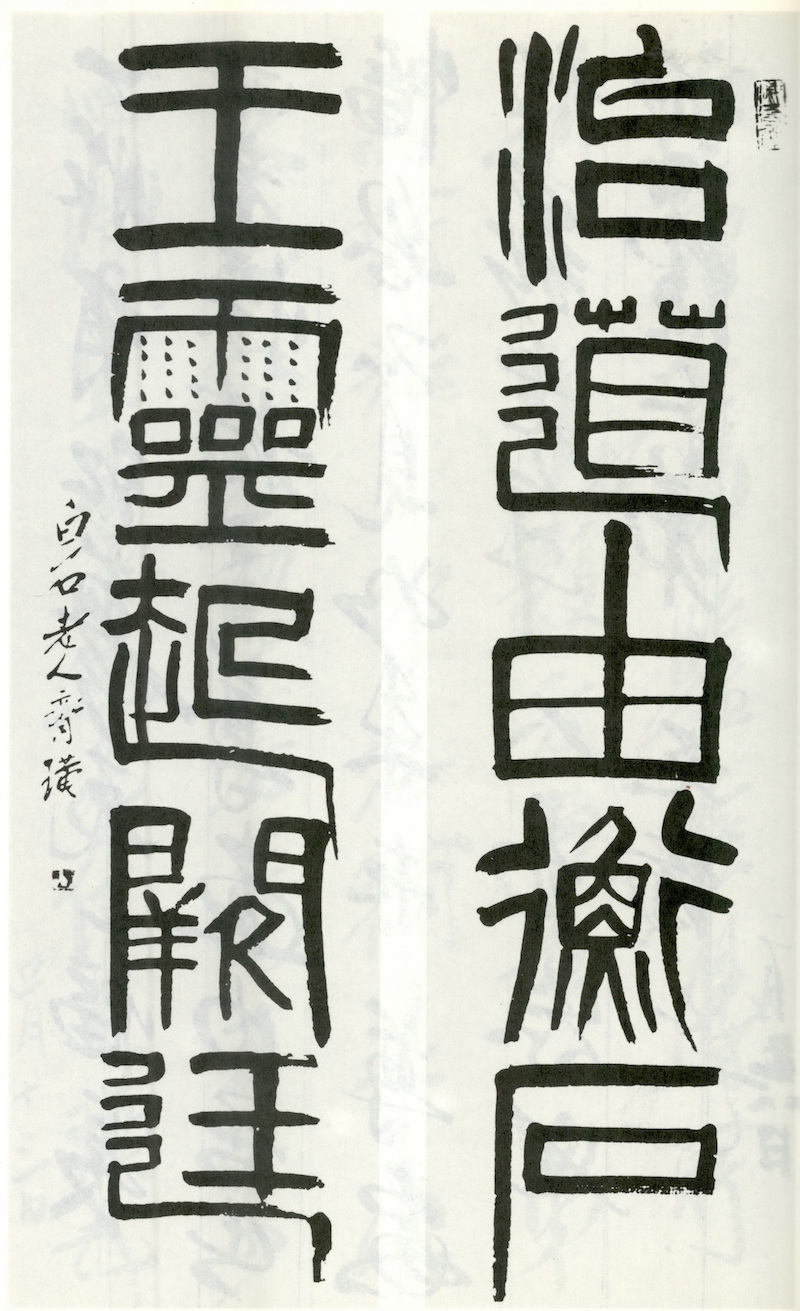

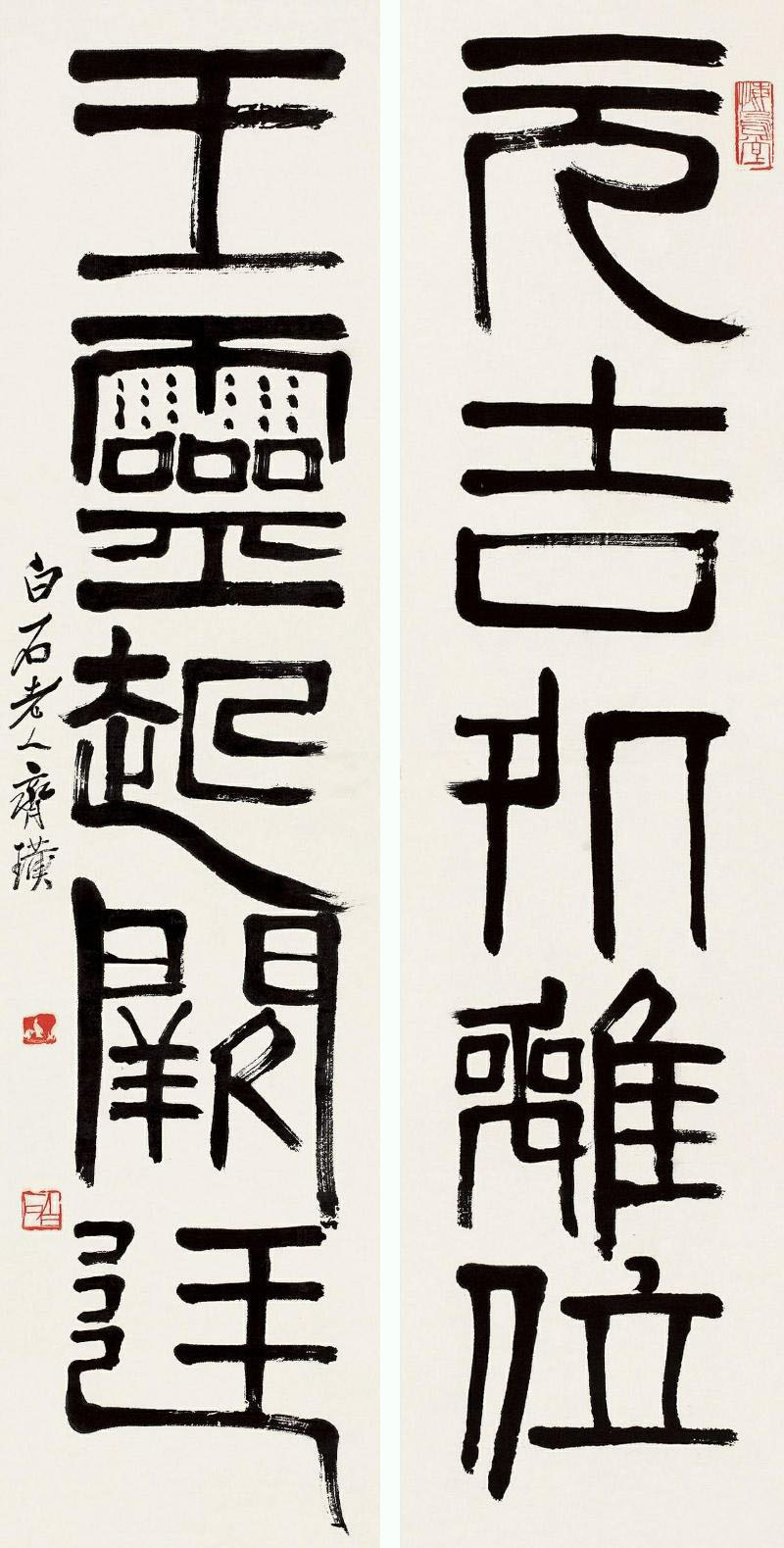

齊白石”治道王靈“篆書聯

齊白石”元吉王靈“篆書聯

最有意思的是后面兩件對聯,上聯內容不一樣,分別是“治道由衡石”和“元吉處離位”,下聯內容竟然一樣,同是“王靈起闕廷”,款字內容更是一樣。“元吉王靈”聯存疑。筆畫無老辣蒼茫之氣,尤其是“起”在用筆,極為放縱,然過于漂浮,留不住,上聯中的“吉”字“口”部橫畫,筆鋒扁了,當為失筆。

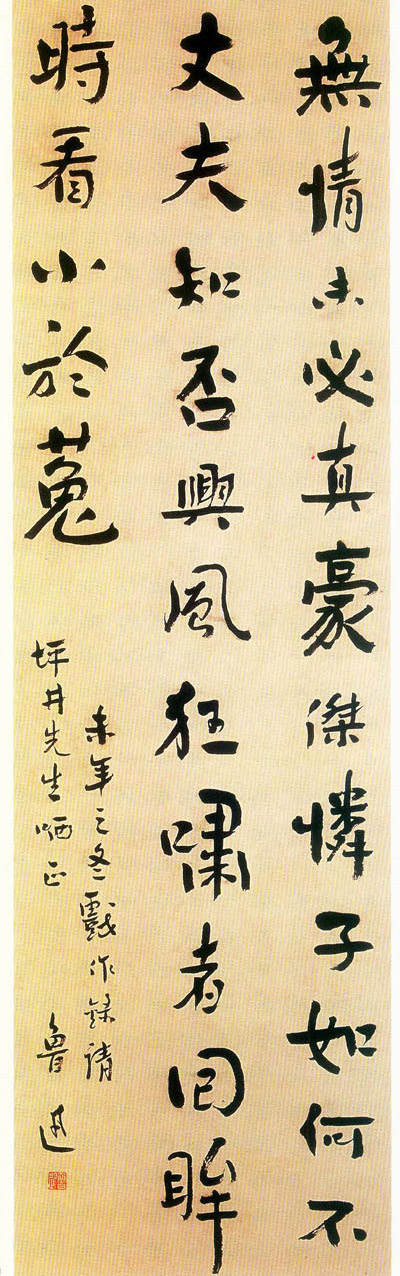

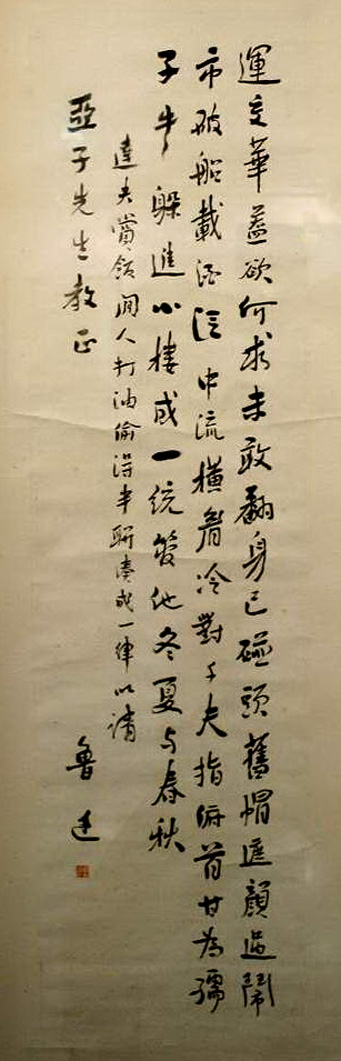

魯迅 《答客誚》 贈坪井之一

魯迅 《答客誚》 贈坪井之二

魯迅常以自作詩書贈朋友。《答客誚》寫給日人岼井先生,款署“£未年之冬戲作”,“未”字前應該丟一字。多見行楷書筆法。寫給郁達夫的,落款沒有標明時間,其中草字更多一些,筆法更簡潔一些。

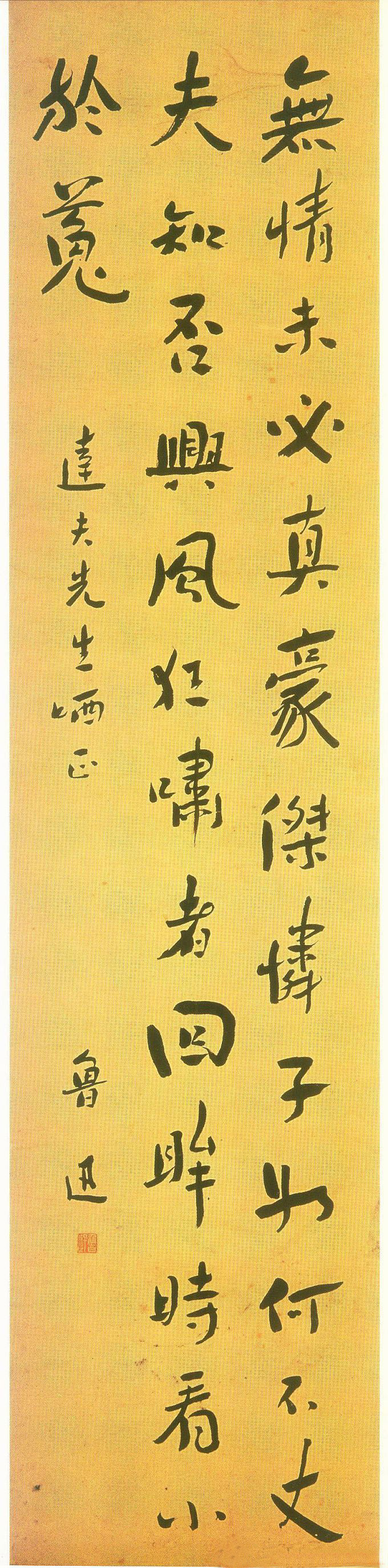

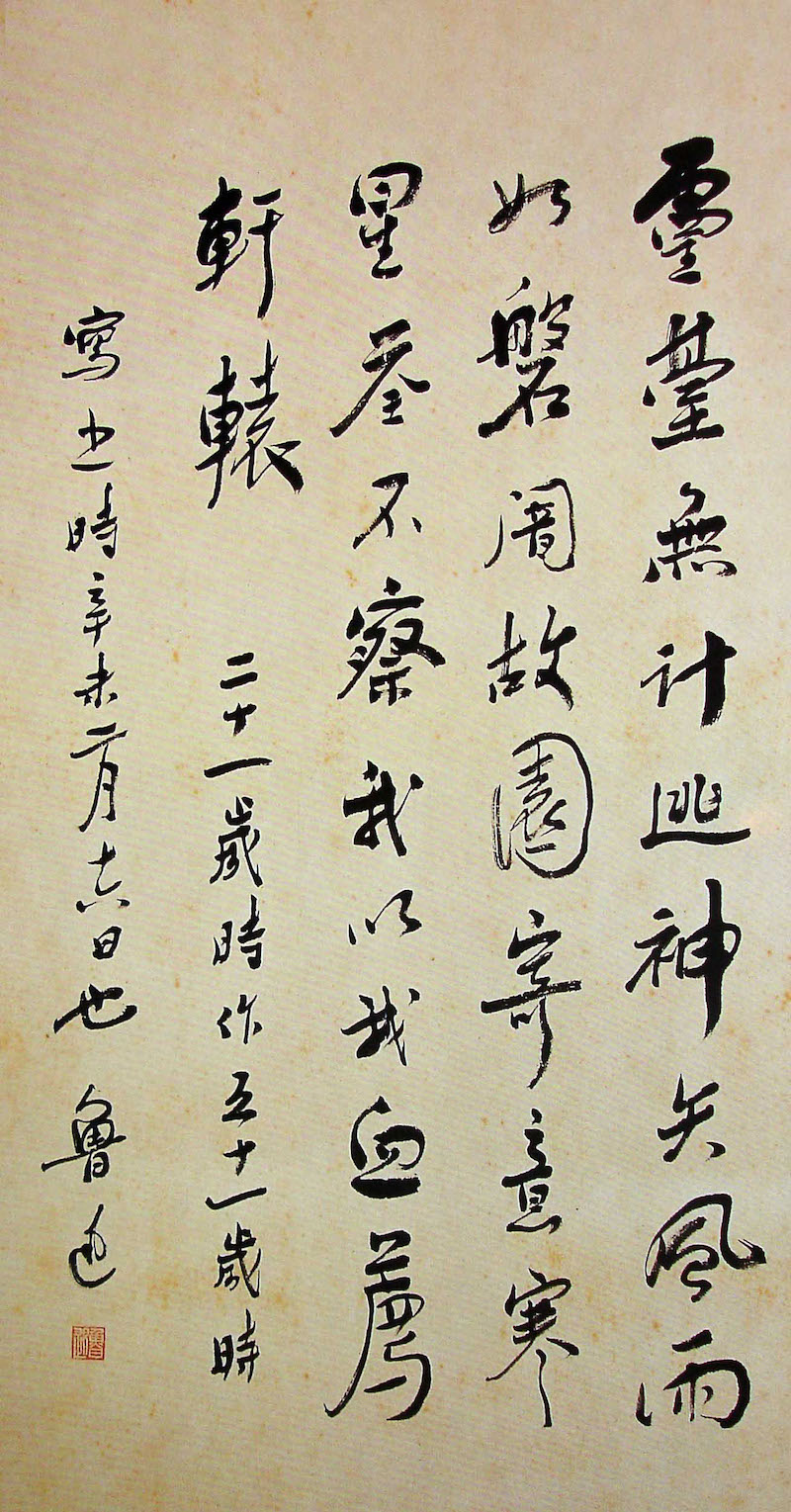

魯迅《自題小像》詩之一

魯迅《自題小像》詩之二

《無題》有兩件,款字“錄三十年前舊作”,署“岡本先生”,筆法整體厚重,穿插了一些干澀的枯筆。第二件無受書人姓名,書以自遣,時間在“辛未二月六日”,筆法自然隨意,輕松活潑。

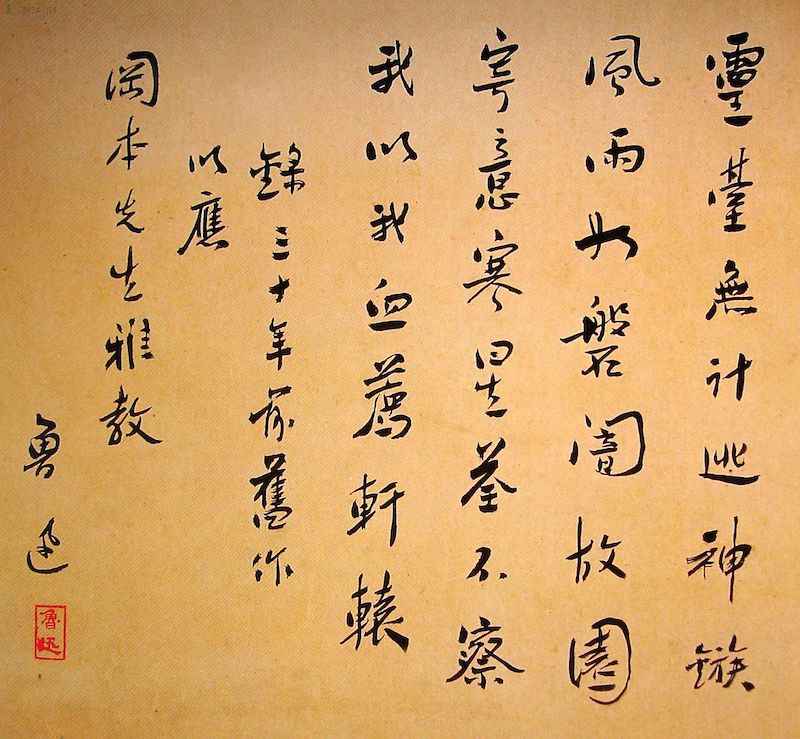

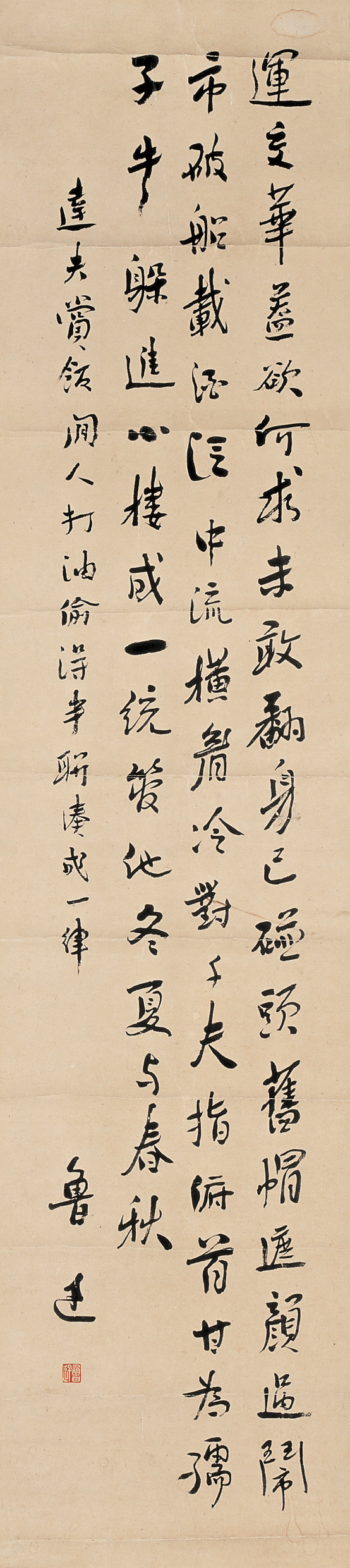

魯迅《自嘲》詩豎幅之一

魯迅《自嘲》詩豎幅之二

第一件《自嘲》詩有款:“達夫賞飯,閑人打油,偷得半聯,湊成一律,以請亞子先生教正”。第二件明顯脫胎于第一件,去掉了“亞子先生教正”,把“魯迅”二字也順勢移位了。第二件作品中的敗筆姑且不論,單單一個“牛”字,便將第二件乃“復制”第一件的真相揭示出來。書家就算是當即連續復制,也不可能每個細節都一模一樣,像“牛”字豎畫這種效果,極具偶然性!

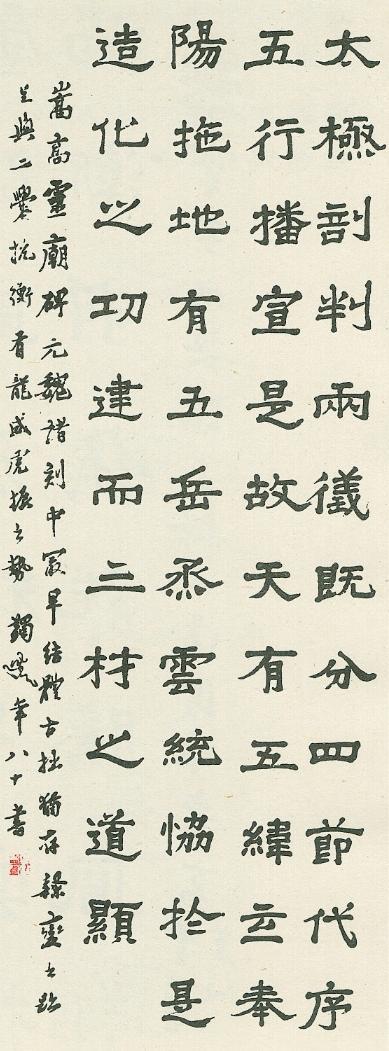

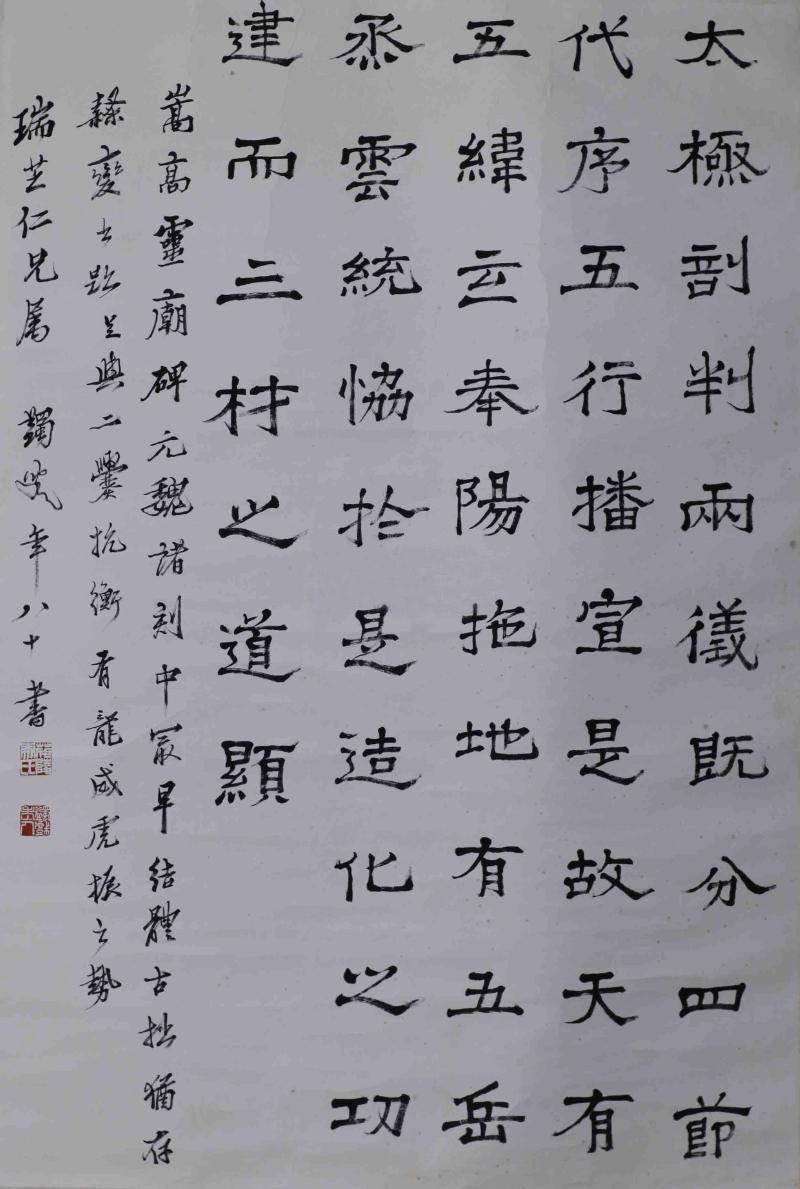

馬一浮臨《嵩高靈廟碑》之一

馬一浮臨《嵩高靈廟碑》之二

馬一浮臨《中岳靈廟碑》一真一偽。第一件氣息古樸,運筆遒勁,點畫在隸楷之間,融會自然。有長款:“《嵩高靈廟碑》元魏諸刻中最早。結體古拙,猶存隸變之跡,足與”二爨“抗衡,有龍威之勢。蠲叟年八十書。”第二件在落款中增加了“瑞芝仁兄”。兩件作品章法不同,筆法和結體竟然一模一樣,顯然是以真品為范本臨摹得來。收筆太快,波尾常常摔出,力怯氣散,致使點畫單薄,如“烝、建、于”等字,比比皆是。像第五列“三”字三筆畫極其生硬,是對照描摹而成,沒有一氣呵成的筆意。整體上沒有人書俱老的特點。

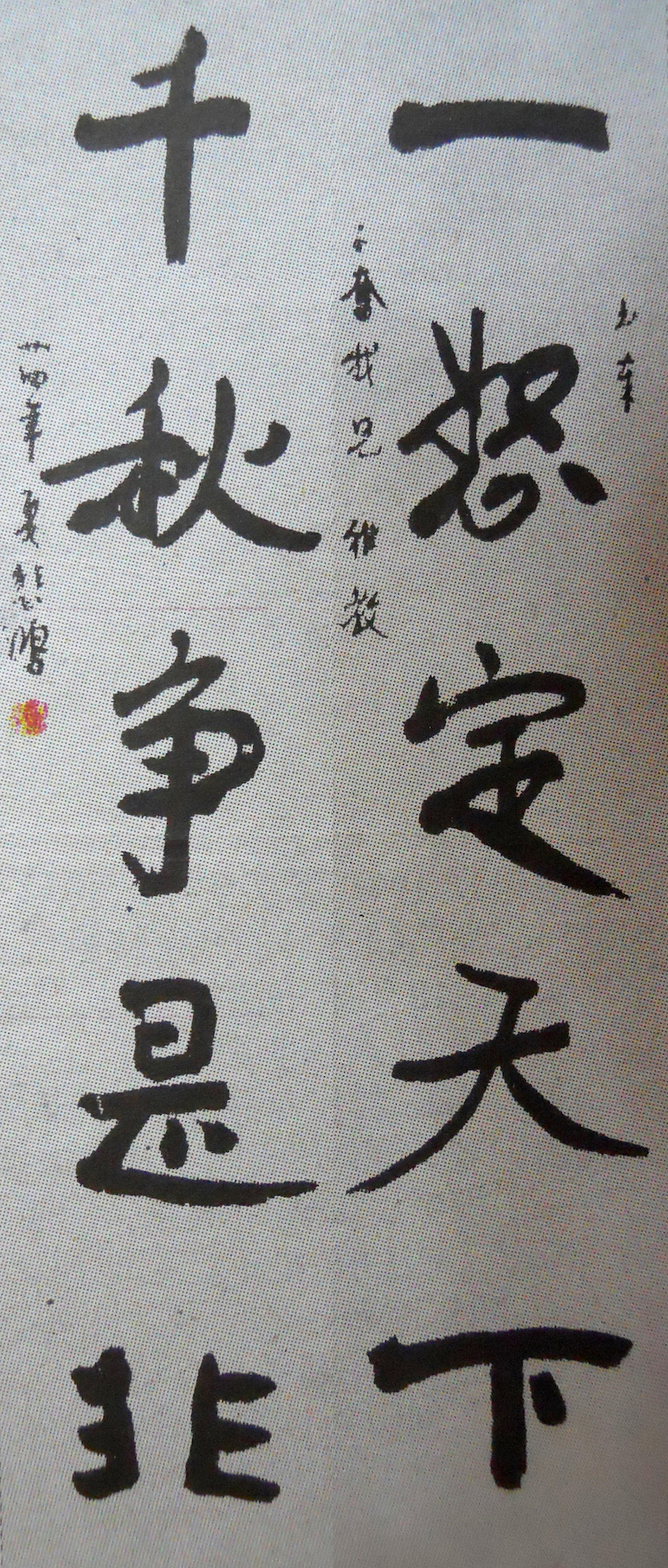

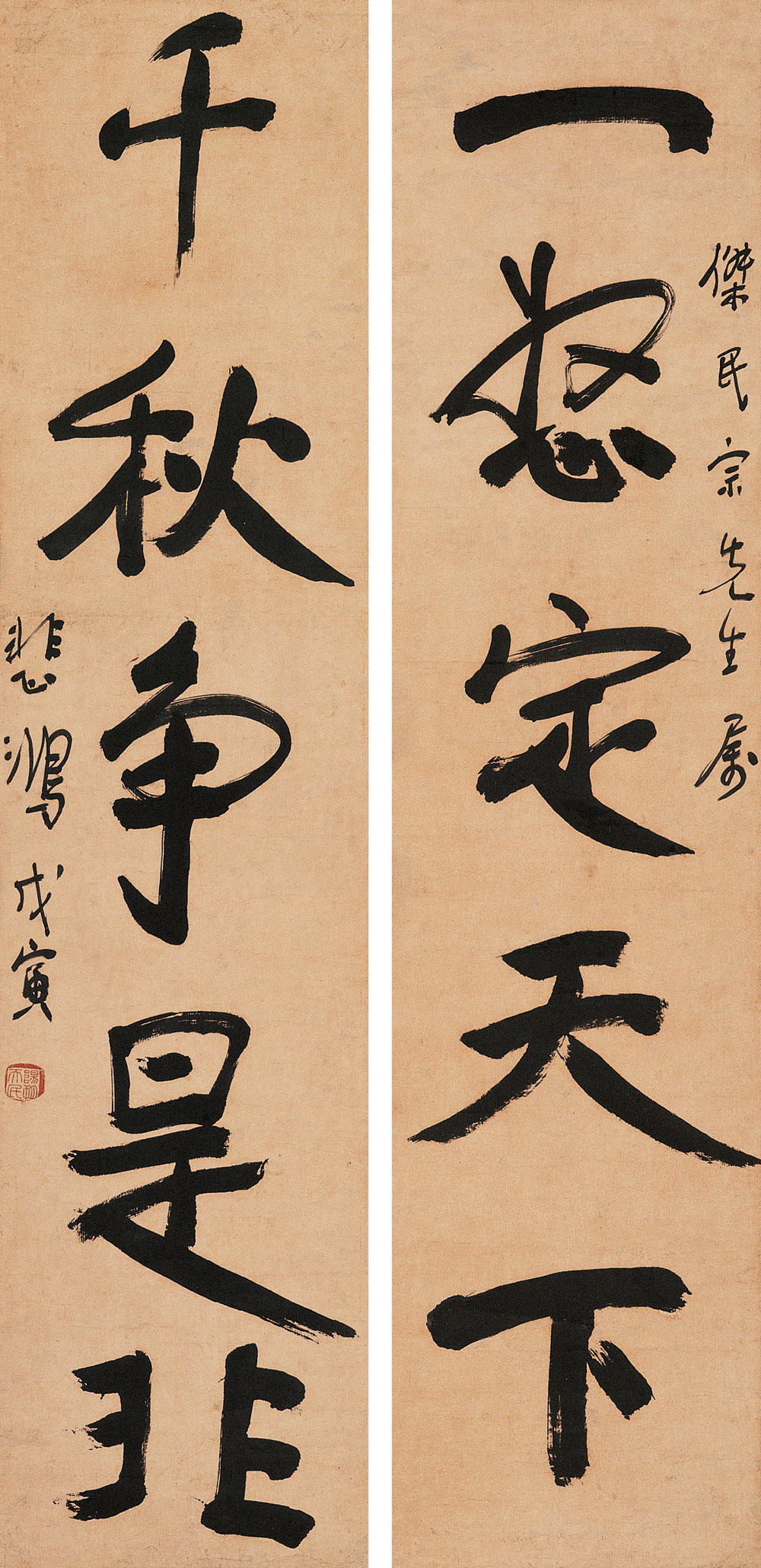

徐悲鴻”一怒千秋聯“之一

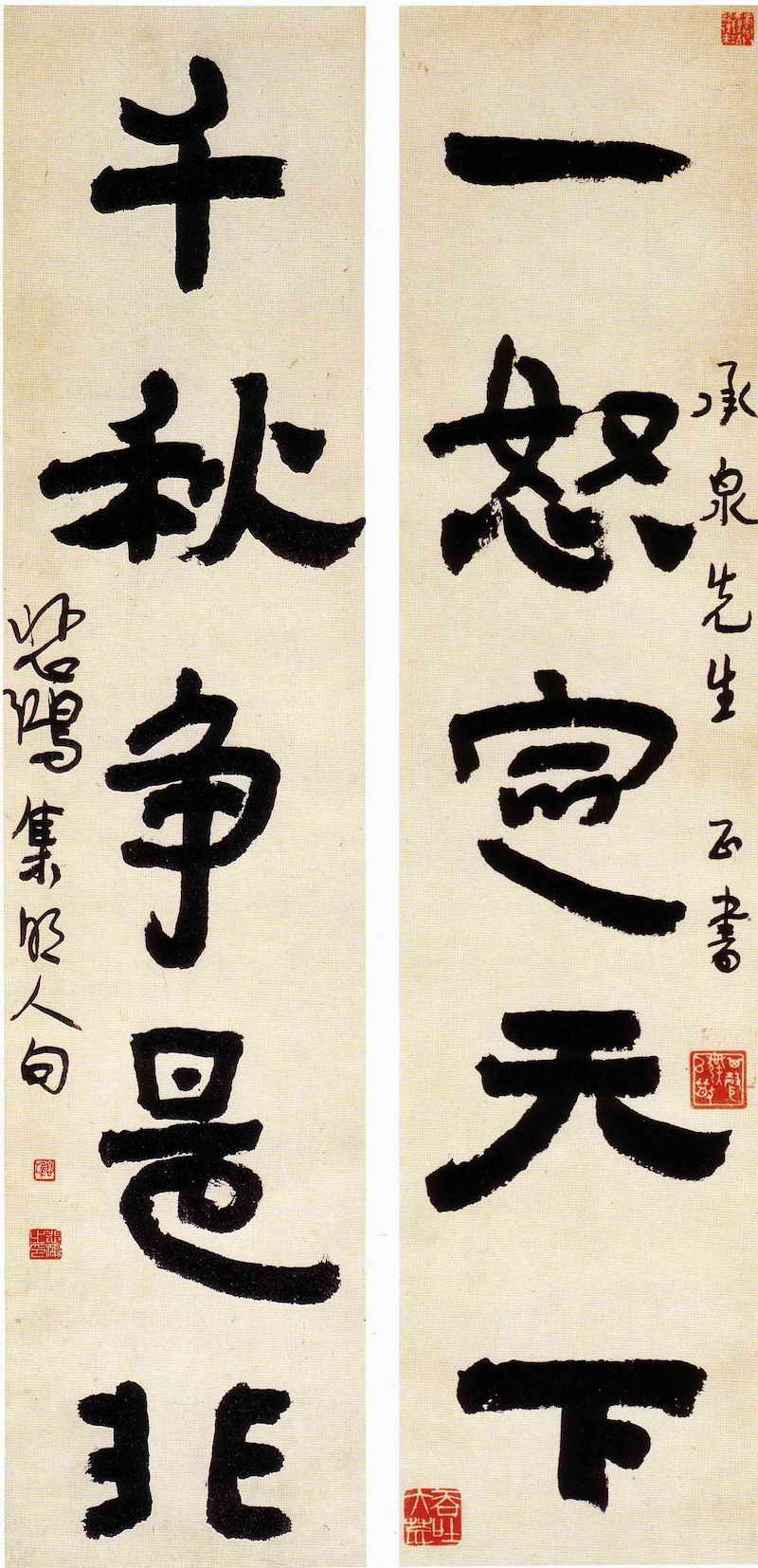

徐悲鴻”一怒千秋聯“之二

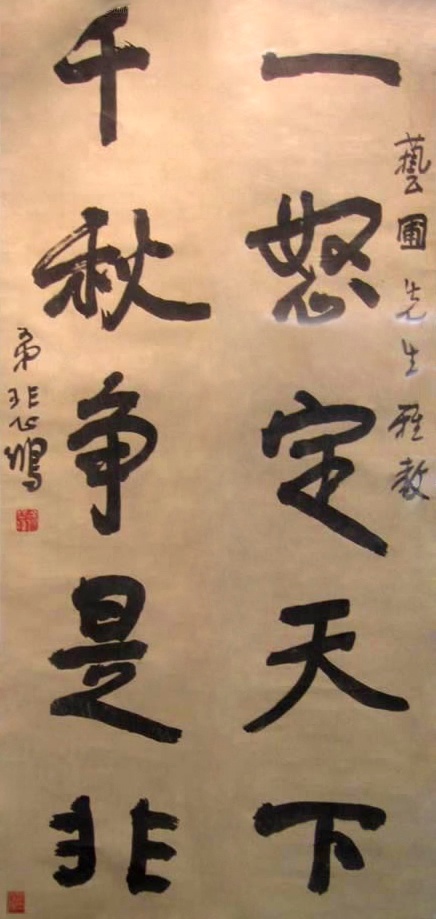

徐悲鴻”一怒千秋聯“之三

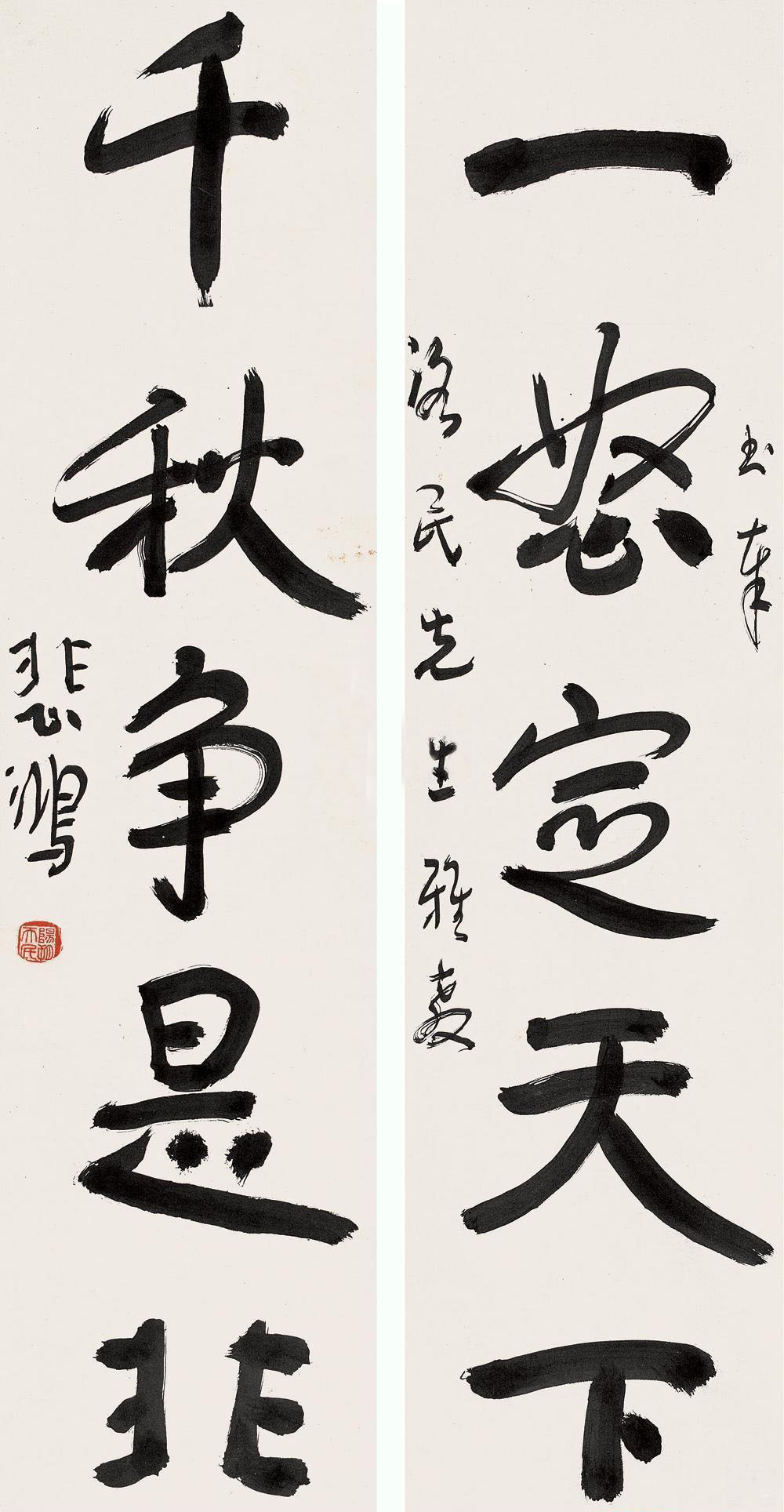

徐悲鴻”一怒千秋聯“之四

徐悲鴻”一怒千秋聯“之五

徐悲鴻對聯“一怒定天下 千秋爭是非”屬“五胞胎”。第一件上款有“子奮我兄”,是寫給閩南大書畫家陳子奮的,時間在民國廿四年,即1935年,徐時年49歲。點畫柔和勁健,筆筆到位,特別是使轉,手法高超,真跡無疑。第二件上款署“承泉先生正書”,未能查到相關資料。未署年月,下款中注“集明人句”。從這一件對聯中的字形來看,明顯地受到《泰山經石峪金剛經》的影響,與其它幾件風格差異最大。第三件上款為“藝圃先生雅教”,沒有注明書寫年月,用筆從容精致。葛先才(1904-1997),號藝圃,湖北漢川人。黃埔第四期陸軍大學參謀班畢業。第四件款字有“書奉洛民先生雅教”,整體上墨色輕浮,使轉過于油滑,如“定、爭”二字,沒有學魏碑的那種凝重感。第五件上款為“杰民宗先生”,時間在戊寅年,時在1938年,“是非”二字用筆有些毛躁,“怒”字使轉時筆鋒扁了,略微交代不清。

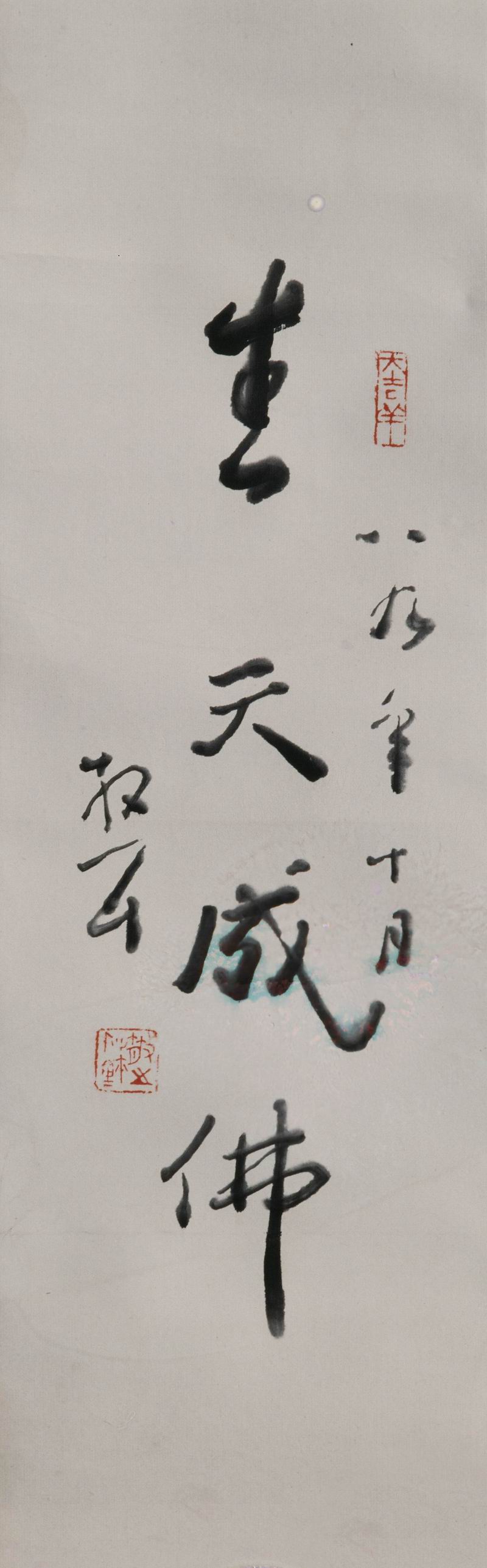

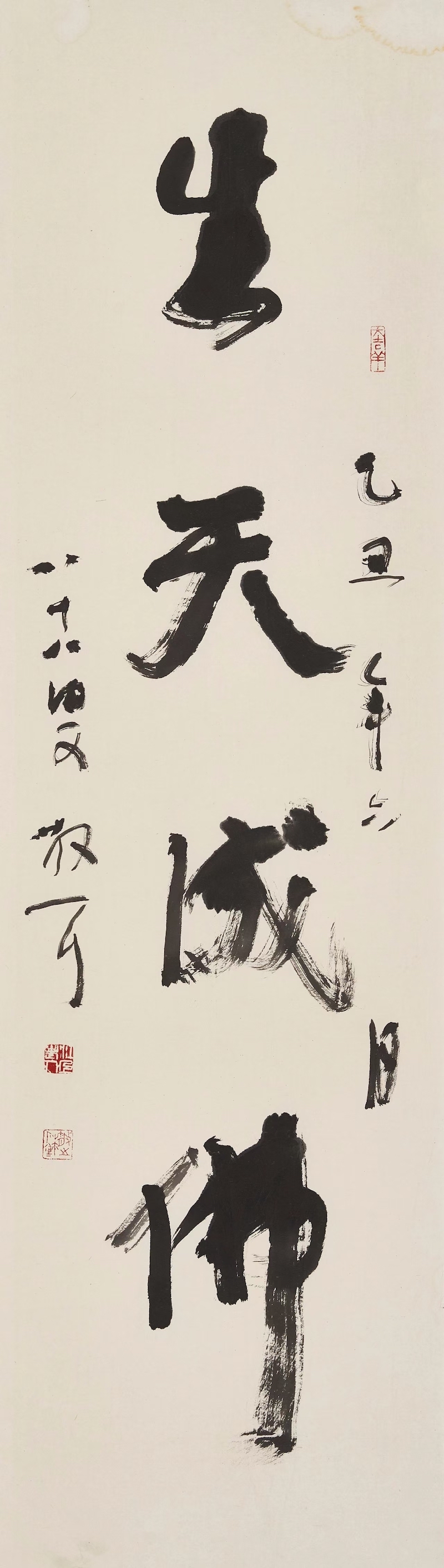

林散之 生天成佛 之一

林散之 生天成佛 之二

林散之的款署公歷“八九年十月”的“生天成佛”是絕筆書,世所熟知,款字注“乙丑年六月”的少見。這件作品中,“生”字用墨死板,“天”字撇捺畫收筆不自然,有增補跡象,“成”字撇畫火氣最大,“佛”字長豎畫收筆太野,與其此等年歲固有的平淡之氣不符,且簽名乏力。

再來看印章的“孿生”之作。

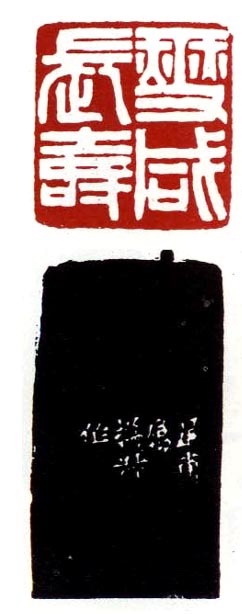

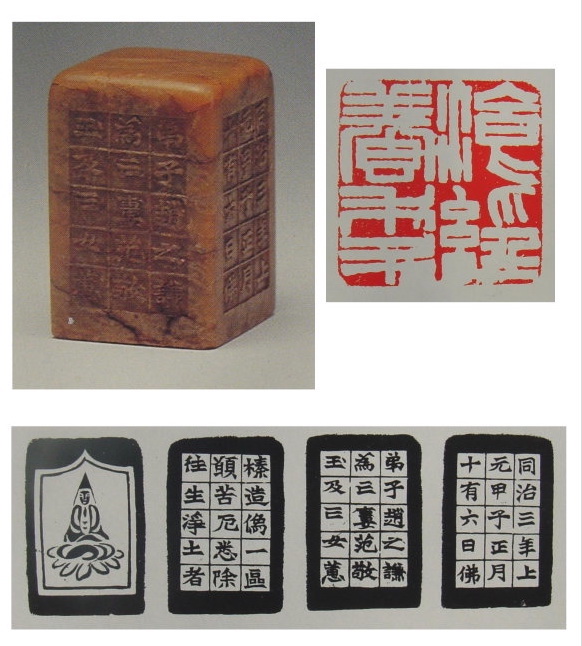

趙之謙 刻 燮咸長壽 真

趙之謙 刻 燮咸長壽 偽

趙之謙所刻“燮咸長壽”印,真品布白留紅合理,細微處見精神,刀痕中盡顯筆意。偽作印面中,“長”字三橫畫收筆處理不自然,“7”形筆畫粘連處很生硬,“咸”字右下“匕”轉折處很生硬。邊款文字極為細弱。

趙之謙 刻 仁和魏錫曾稼孫之印 真

趙之謙 刻 仁和魏錫曾稼孫之印 偽

“仁和魏錫曾稼孫之印”,真者,印章筆畫雖細,但有厚度,留紅自然,特別是印章底部“稼”字處以及印章左側“之、印”二字處留紅很大膽,能夠突破常規。邊款取漢畫,尚有陰刻隸書,隨意自然,亦有陽文魏書,字態翩翩,書印合一。偽者,印文筆畫過細,細若游絲,已失去了應該有的氣度。無論是漢畫邊款還是魏書邊款,都非常死板,缺少虛實對比。

趙之謙 刻 餐經養年 真

趙之謙 刻 餐經養年 偽

“餐(滄)經養年”,第一方為真,印面布局自然疏朗,殘破自然,留出幾塊相互呼應的紅面。邊款中朱文魏書雖在界格之內,但毫不拘束,字字如生龍活虎。第二方乃偽,印面殘破過爛,沒有道理,尤其是“經年”二字下部,更使得全印氣息散漫。“餐”字最下方“匕”筆畫轉折過于生硬,“養”字左側豎畫垂筆過于粗臃。“經”字中“爪”部過于圓滑,給人方鑿圓枘之感。

黃士陵 刻 長相思

黃士陵 刻 長相思

黃士陵“長相思”以金文入印,跌宕多姿,印面生動。第一方印“長”字筆畫是完整的,第二方印中已經殘損,估計是使用和轉移過程中不慎摔爛,損傷過度,使得印章章法和氣息被破壞。關鍵處的損害,讓人痛斷肝腸!

黃士陵 刻 祗雅樓印 真

黃士陵 刻 祗雅樓印 偽

“祗雅樓印”乃黃士陵暮年之代表作,功力爐火純青,筆畫光潔挺拔,圓轉全為幾何線,卻能出之自然。從第二方印可以看出,作偽手法高超,相似度極高。但筆畫力度不夠,不夠勁挺,尤其是“雅”字“牙”部,此處最弱而易露怯。印面與原石形狀不同,略有歪斜。舊時書畫印作偽者,往往留下一二處明顯的差異,以免招來“天譴”。

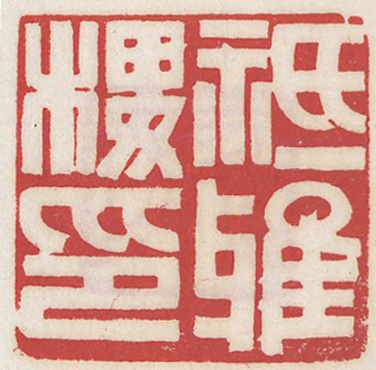

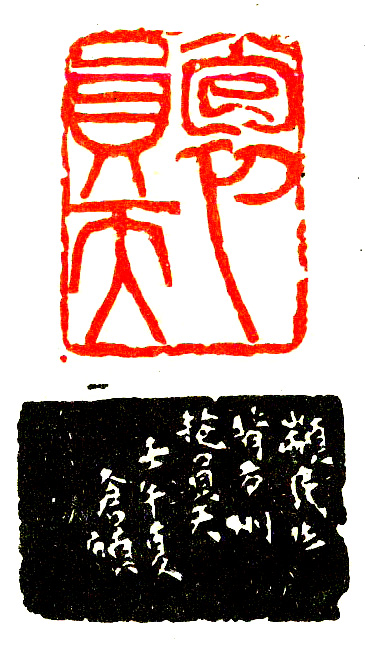

吳昌碩 刻 抱員天之一 真

吳昌碩 刻 抱員天之一 真

吳昌碩兩方“抱員天”皆為真品。章法布局相似,依托印面形狀而略有變化,因時而化。第一方款字稍少一、二字,時間在壬午(1918)夏,吳昌碩75歲,相比更隨意。第二方邊款為“顓民生,背方州,抱員天。庚申夏,吳昌碩”,時間在庚申(1920)夏,吳昌碩77歲。

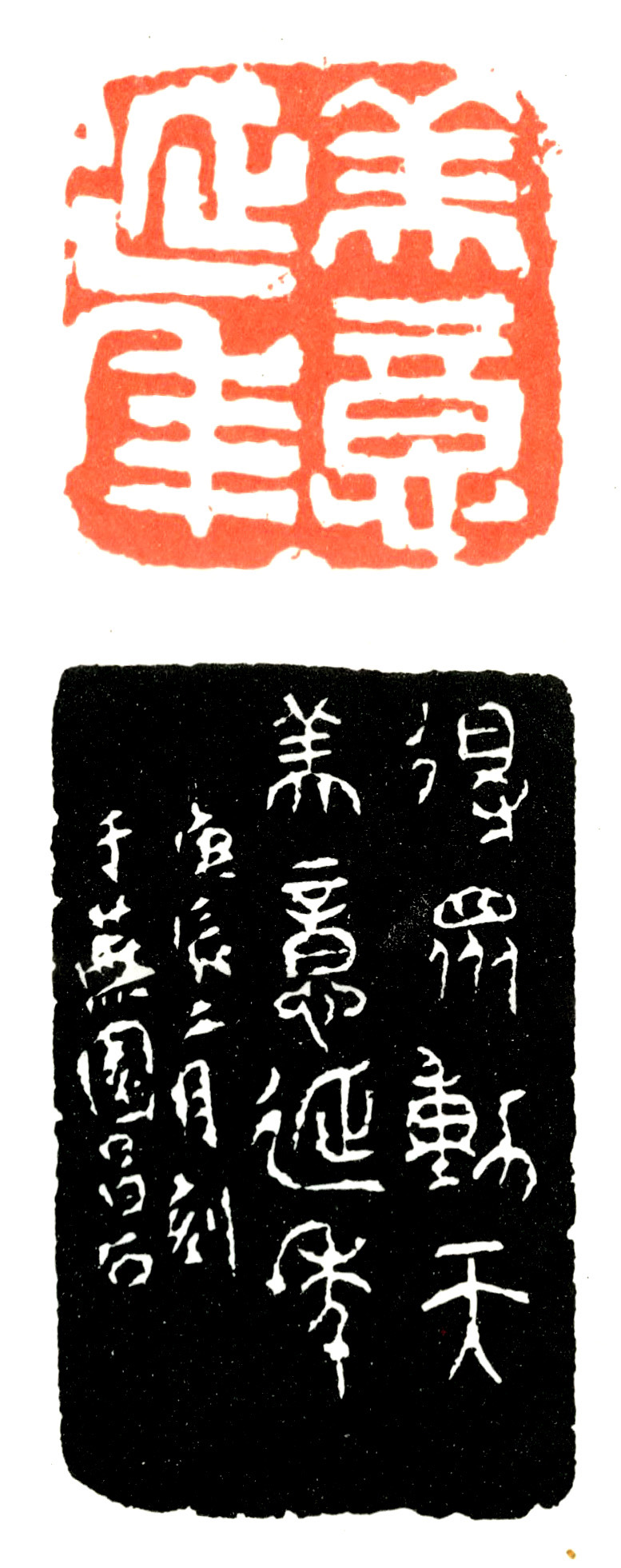

吳昌碩 刻 美意延年之一

吳昌碩 刻 美意延年之二

“美意延年”也有兩方。第一方篆書邊款:“得眾動天、美意延年”,庚辰(1880)二月刻,時36歲。第二方邊款內容一樣,但非篆書,標明“時年七十又七”,相差三十時間,印面風格只是微調,說明吳昌碩篆刻風格成熟很早。

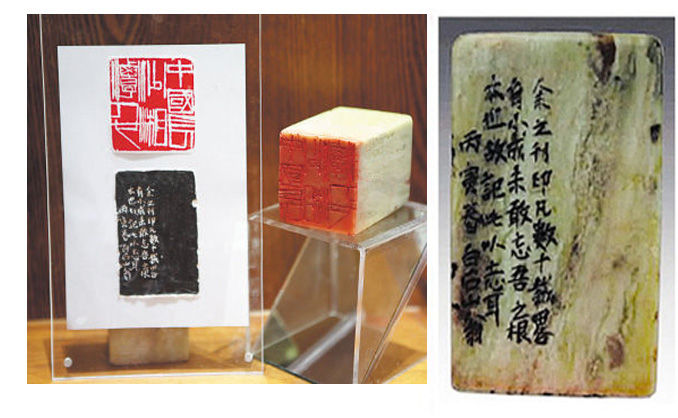

吳昌碩 刻 西泠印社中人 真

吳昌碩 刻 西泠印社中人 偽

“西泠印社中人”堪稱“標志性”印章,成了logo。真印筆畫厚實,圓渾自然,邊欄殘破較甚,但形散神全。偽印屬臨摹之作。筆畫乏力,尤其是殘破太過,已經傷及筋骨,以至于細弱乏力。邊欄的殘破處理極其生硬。

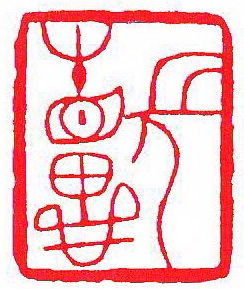

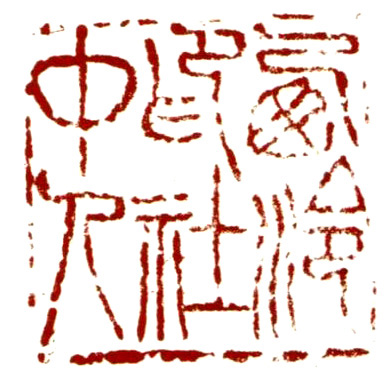

齊白石 中國長沙湘潭人也 之一

齊白石 中國長沙湘潭人也 之二

齊白石 中國長沙湘潭人也 之三

齊白石“中國長沙湘潭人也”乃精品代表作,印面為5.7厘見方,已然是“文化名片”之類的象征物,史料記載有多枚,此處選三方。第一方露臉最頻繁,且有原石存世,可以比照。原石材質為棕紅色壽山石。據資料記載,齊白石當時經濟條件并不寬裕,有時一塊石頭鋸成幾塊用,有時刻了磨、磨了刻。此壽山石雖然石身較薄,只有1.1厘米高,卻非常用心。為了使用和攜帶方便,此印還挖了用于穿繩的“鈕孔”,可見此印在齊白石心目中是很滿意的。第二方只有印蛻。對比可以發現,相似度很高。有沒有可能,是出版時PS而成?經過細致對比發現:第一方除了“人”字有豁口之外地,其它地方還有一些細微差異,如“中”部方銳程度,“長”右下角殘損,“沙”三點水中細碎留紅,還有“潭”字三點冰最左側有一個白點。這說明就是兩方不同的印章。“人”字豁口的存在,就是天意,無形中留下一個鑒定的關鍵“密碼”。第三方為私藏,材質為青田石,因為沒有高清圖片,也沒有到展覽現場, 只能就所見照片進行一些推斷。印章細節看不清,但可以發現,”人”字無損。邊款記:“余之刊印凡數十載,略有小成,未敢忘吾之根本也,故記此以志耳。丙寅春,白石山翁。”1926年,白石老人時64歲,參照重慶市博物館編著,巴蜀書社出版的《齊白石印匯》全書,白石老人在自敘中表述非常明確,即印譜收錄的是他從1917年到1933年的全部作品,但此書中并沒有收錄兩寅年也就是1926年的“中國長沙湘潭人也”。既然是“自述”就是齊白石曾經過眼并首肯過的。該如何解釋?

錢瘦鐵 刻 鷹擊長空

錢瘦鐵 刻 鷹擊長空

錢瘦鐵刻“鷹擊長空”的兩方印蛻,其實是同一方印。第一件時間早一些,印面文字中有很多細碎紅點,第二件進行了修改,將“鷹擊”二字中的細碎紅點去除,使得朱白對比愈加強烈。印邊也加以修飾,更顯蒼茫之意。錢瘦鐵屬于勇于探索的印人,刀下不時有很多“新想法”,這種白文加粗,強化虛實對比,達到極致的嘗試,為當代印人所借鑒。

以上這些書印作品,乃是平時在各類書籍報刊雜志中所見,有少數見諸網絡,多半來自拍場公告,有的還出自一些博物館。有些作品,一眼就能看出真偽的。有的只能見到圖片,畢竟不同于真跡,無法等作為鑒定的第一手權威證據。

不可否認的是,身處電子時代,越來越難以抵擋不計其數的克隆、復制、模仿,甚至直接抄襲。書法圈是整個社會急功近利的縮影,現實潮流無一不打上鮮明的烙印。簡而言之,很多人止步于重復,重復自己、重復別人,書法創作變成了流水線作業式地重復。今人多見“復制”,主要是利益驅動。一是為了入選展覽,為了迅速成名而不擇手段,競相復制,不惜放棄自己的藝術主張和藝術個性;二是走穴,追求最短時間內經濟利益效果最大化。所謂書法的“抄襲”——就是對一件現成的書法作品進行一定程度地模仿和復制。與文字的抄襲略有區別,不但有內容,而且包括形制和樣式。這其中有兩個判定的關鍵要素:一是取法目的,是為了研究學習還是博取物質利益;二是取法對象,是古人還是今人。古人都是眾所周知的經典,深入人心,無法取代,今人則涉及到一個知識產權問題,因為包含了一定的個人創意。

古代書法家也存在“復制”。面對無奈的應酬,康有為與吳昌碩都有類似情況。對于以“復制”來解決應酬之法,需要正確理解和理性對待,避免陷于“固化”。臨摹本身就是一種復制,一是為了取法學習研究,二是為了保存、流傳,常見的就有各種臨本、摹本、寫本便是。有時更是千秋之想。唐代懷素一輩子寫《千字文》難以計數,風格差別大,各具創造性,則另當別論。智永寫《千字文》八百多遍,那是為了傳世,“普遍撒網”。趙孟頫平生抄寫寫《洛神賦》七次,臨《蘭亭序》有十八種,唐寅寫《落花詩冊》一共三次,主要是意猶未盡,感觸尤深。當然也不乏極少數造假而牟利者,利欲熏心,唯恐天下不亂。

其實重復未必完全是壞事。人生就是不斷地重復,過日子周而復始,一年春夏秋冬四季循環往復,就連落款的時間,以天干地支紀年,六十年一個輪回。書法本身就是重復,通過重復訓練來提高技巧。經典碑帖通過重復閱讀,徹底理解其中的菁華。做一件事要想最終成功,需要不斷地重復。書家隨著年歲的增長,慢慢變老,每天都在變,狀態、心態、情態,每天都不同。善于總結和提升,才有書法的寸進,從量的積累到質的飛躍。

古今作品都會有很多孿生甚至多胞胎現象。“多胞胎”必有一偽或皆偽的情況,但也可能全部是真,通常以書法水平為判定標準,且符合書家歷史定位者為真,或有材料和其它旁證者為真,其余則判定為偽。因為牽涉到主觀判斷,或許有人認為,有的造假者水平也很高,所以難免存在一定爭議。若以動態方法論視之,則完全可以作為一種方法,當有新證據出現,可以再行修訂。因為目的不同,故而標準不同。如果是純粹的研究,真偽判定可以保留爭議,如果涉及到個人收藏,則多數期望有明確的結論。

【上海文藝評論專項基金特約刊登】

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司