- +1

孤獨是人的根本處境 | 重讀卡夫卡《變形記》

《變形記》是卡夫卡最為著名的作品之一。

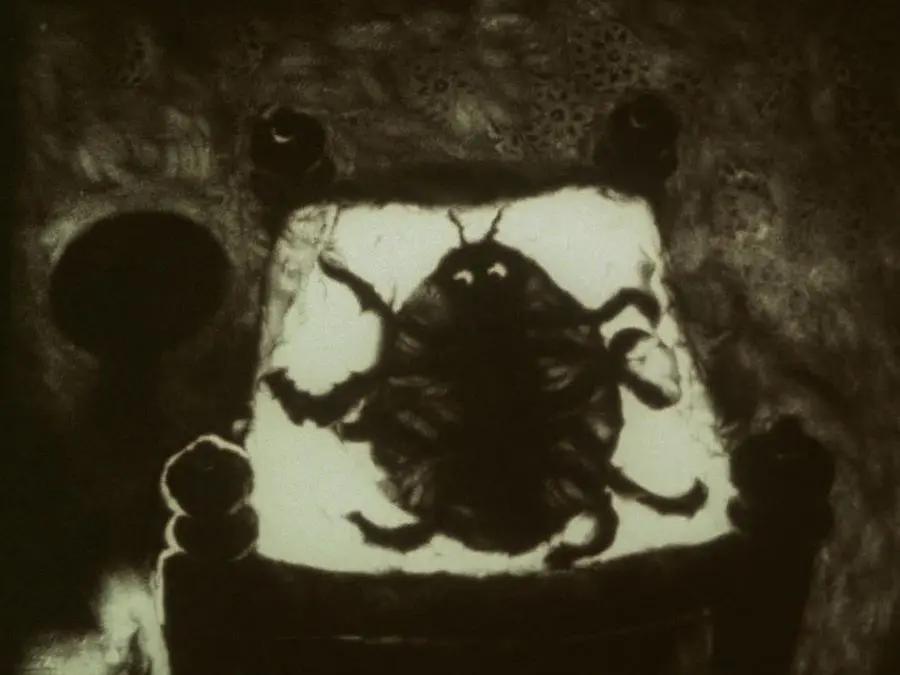

也許我們都對文中充滿想象力的荒誕情節(jié)印象深刻:某一天,推銷員格里高爾一覺醒來發(fā)現(xiàn)自己變成了一只大甲蟲,從此他的生活急轉直下,墮入了萬丈深淵……

在學者葉廷芳看來,《變形記》不僅僅是一篇充滿黑色幽默與荒誕色彩的小說。在荒誕不經的表象下,《變形記》反映的是20世紀初剛進入工業(yè)化時代的人們對生活和命運的焦慮與恐懼,其中承載著卡夫卡對于“孤獨”與“異化”的深刻思考。

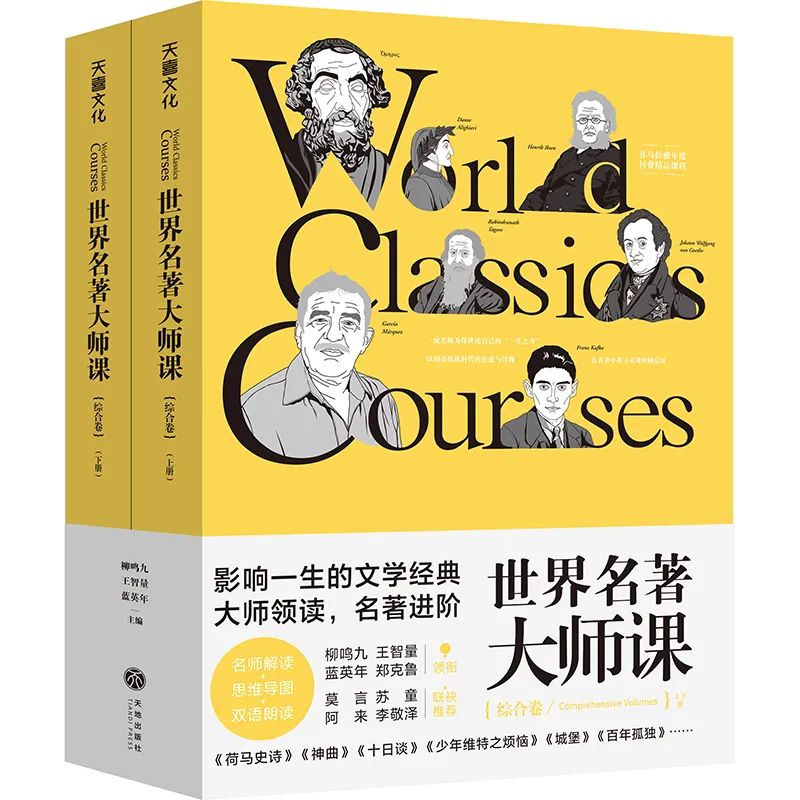

下文摘選自《世界名著大師課:綜合卷》,經出品方授權發(fā)布。

《變形記》:

一個荒誕不經的現(xiàn)代寓言故事

文 | 葉廷芳

第一節(jié)

一個人變成甲蟲的故事

凡了解一點歐洲文學的人可能都知道,在歐洲文學史上,在前后兩千年間有過兩部同名的文學名著《變形記》。一部是1世紀初,也就是公元8年由古羅馬詩人奧維德寫的長篇敘事詩《變形記》,一部則是20世紀初,即1912年由奧地利現(xiàn)代小說家弗蘭茲·卡夫卡寫的短篇小說《變形記》。但這兩部名著從體裁到題材再到創(chuàng)作技巧都毫不相干。奧維德的《變形記》采用的是神話傳說的題材,其中的人或神經常變成動物、植物甚至石頭。而卡夫卡的《變形記》則講述了一個人由人變成一只甲蟲的故事。

先來介紹一下卡夫卡的《變形記》的故事情節(jié)。主人公格里高爾·薩姆沙(德文的姓名排列:前面是名,后面是姓)生活在一個普通勞動家庭,除了父母還有一位與他感情很好的妹妹格萊特。格里高爾擔任一家公司的旅游推銷員,用他的工資維持全家生活。一天早晨起床時,格里高爾突然覺得起不來了,接著他發(fā)現(xiàn)自己變成了一只偌大的甲蟲,身上的許多小腿腳在劃動。他大驚失色!但他首先著急的是,若不能及時上班,必然招致老板派的人來家查問,直接影響他的飯碗。而他如今這般模樣如何去見公司的人呢?!不久,公司經理手下的協(xié)理果然來敲門了!家人,尤其是父親對兒子的突發(fā)事件氣急敗壞,母親則憂傷不已。格里高爾萬般無奈地側翻過來跌到了地上,又依靠著那些細腿慢慢把身子挪到了門邊,又用牙齒艱難地把門鎖打開,父親一見他的樣子,怒不可遏,一把將他推了回去。母親則立刻暈倒在地!格里高爾卻一心想沖出房門,挽留協(xié)理,求他在經理面前說句好話,不要辭掉他!但協(xié)理像見了妖怪似的驚恐萬狀,趕緊跑出大門一溜煙走了!

格里高爾從此不得不被鎖在自己的房間里,躲在沙發(fā)底下,羞于見人。只有好妹妹格萊特每天負責給他送飯、打掃,偶爾目光相遇,也當作沒看見。日子長了,他身上人的習性日益減少,蟲的習性則日益增加,獨自四處爬行,甚至還自得其樂地玩了起來。但人的基本思維能力卻始終沒有完全喪失。母親很想開門見見他,卻屢被家人勸阻,于是她悲憤地喊出:我怎么也得看看他,“他是我不幸的兒子啊!”。

由于兒子丟了工作,家里不得不辭掉侍女,而且每個人不得不找了一份收入不高的差事,包括業(yè)已退休五年的父親。鑒于格里高爾越來越不見好轉的希望,原來最關心他的妹妹首先失去了耐心,把每天的伺候當作負擔,敷衍了事!一天,格里高爾溜出了房間,恰巧被剛剛回家的父親看見了,父親氣憤不已,順手掄起旁邊的蘋果一個個向他背上砸過去,其中一個竟陷進了他的脊背里,造成格里高爾的致命傷!

為減輕家里的經濟負擔,家里騰出一部分房間對外出租。當三位房客正在聽格萊特演奏小提琴,格里高爾悄悄擠進來盤算著將來送妹妹上音樂學院時,他的形象讓房客們嚇了一跳!他們馬上要求退房!

格里高爾更成了家里急欲除之而后快的負擔了!妹妹再也不愿照料他,并勸說父親趕緊想辦法擺脫這個“怪物”。家里雇來了一個老婆子當鐘點工,兼管格里高爾的房間。但此人干活草率、語言粗魯,直呼格里高爾為“屎殼郎”!沒過多久,本來已經骨瘦如柴的格里高爾終于一命嗚呼了!他干枯的甲蟲的尸體被老侍女一把掃進了垃圾桶。

一場災難終于過去,全家如釋重負。在一個春光明媚的日子,薩姆沙一家三口痛痛快快地乘電車去郊外春游了一天。當青春煥發(fā)的格萊特伸出她結實的胳膊、舒展她的歌喉時,薩姆沙夫婦欣喜地看到,自己的女兒“已經出落成一個體態(tài)豐滿的美麗姑娘了”!這個結尾有尼采的“永恒循環(huán)”的音響:一個生命熄滅了,另一個生命正茁壯成長。卡夫卡十年后寫的《饑餓藝術家》也有類似的結尾。

卡夫卡的作品之所以深刻、耐讀,讓人琢磨不盡,是因為它們不僅內涵豐富,而且往往是多義的,因而有著多重解釋性。還有一點,即在卡夫卡的一些主要代表作品中,都晃動著作者自己的身影,這更耐人尋味。因此在分析卡夫卡的作品時,不能不聯(lián)系作者自己的思想和言行。下面,我們就從不同的角度來解讀《變形記》。

在卡夫卡的創(chuàng)作生涯中,1912年這個年份具有劃時代的意義。為什么這樣說呢?因為在1912年以前,卡夫卡也寫了一些篇幅很短的速記性的試筆,一兩頁、兩三頁,不妨稱之為“小小說”。它們曾集成一個小冊子,一共16篇,題為《觀察》。不過它們都還不具有現(xiàn)代主義的特征。但從1912年的秋冬兩季先后誕生的短篇小說《判決》和《變形記》開始,卡夫卡的虛構性作品就一直是現(xiàn)代型或現(xiàn)代主義的了!

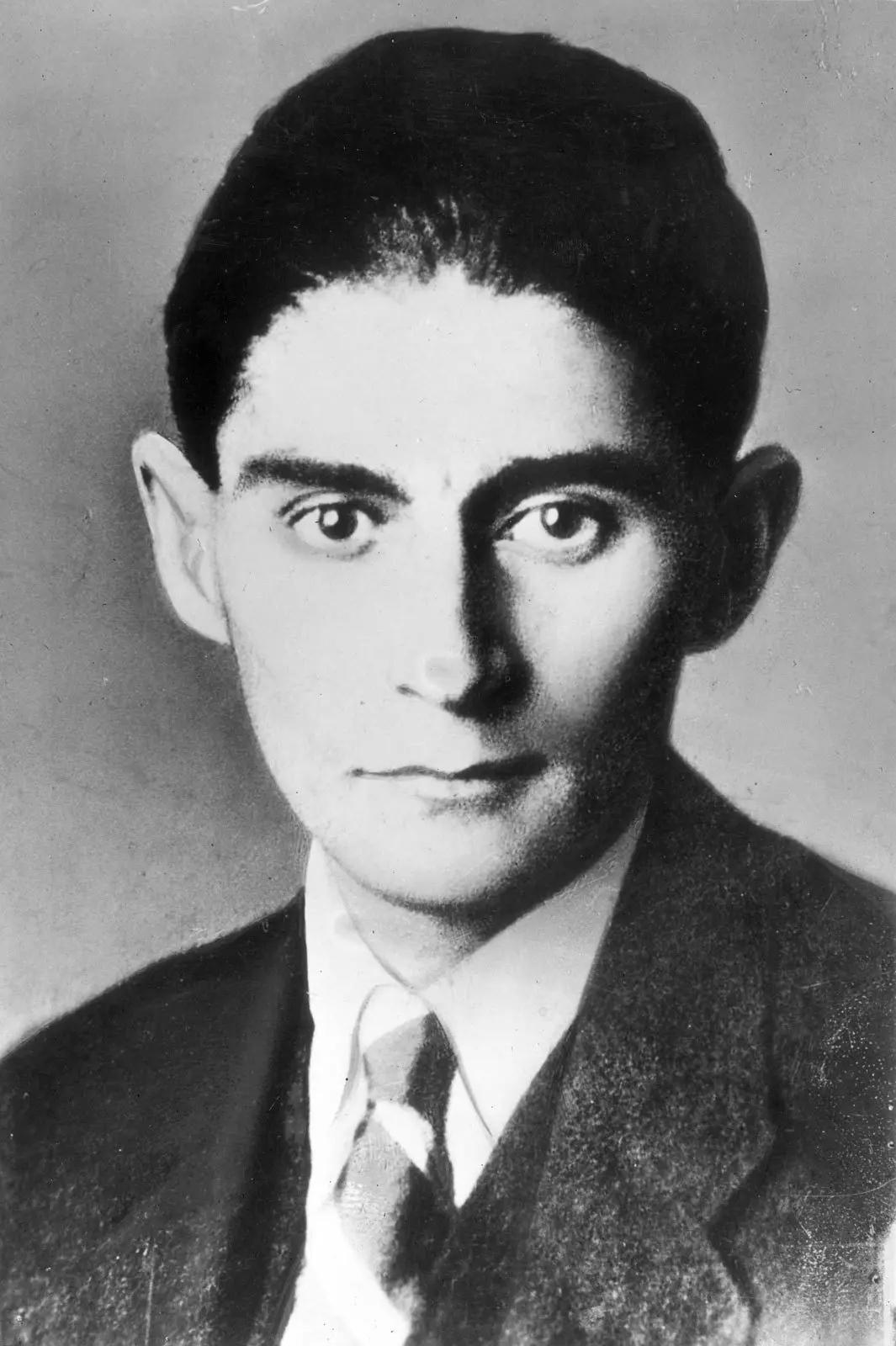

弗蘭茲·卡夫卡,圖源網絡

那么,用什么來衡量或標識“現(xiàn)代”或“非現(xiàn)代”的文學作品呢?我的回答是美學特征和思維方式。

在歐洲文學史上,美學一直存在著兩種不同類型,按照德國文論家奧伊爾巴哈的說法,一種是重客觀描寫的,叫“荷馬方式”,一種是重主觀想象的,叫“圣經方式”;前者以亞里士多德、黑格爾、盧卡奇為代表,后者則以柏拉圖、康德、弗洛伊德為代表。但自從亞里士多德提出“模仿論”美學以后,這一主張在歐洲長期占據(jù)統(tǒng)治地位。直到19世紀初由于浪漫主義運動的興起,它才受到挑戰(zhàn),尤其是19世紀下半葉,隨著現(xiàn)代主義運動的興起,“模仿論”遭到更嚴重的顛覆。從此,重主觀的“表現(xiàn)論”美學很快占了上風。公司雇員卡夫卡作為作家的崛起及其小說《變形記》的風行于世就是這一時代思潮的產物。

《變形記》之所以能夠得勢,還由于另一個因素的出現(xiàn),那就是傳統(tǒng)理性思維的式微與非理性思維的應運而生。所謂“非理性思維”就是不按照正常的生活邏輯思考或言說。這一現(xiàn)象的產生與這一時期現(xiàn)代心理學的興起有關。這門學科的創(chuàng)始人奧地利猶太心理學家弗洛伊德(1856—1939)提出了潛意識、無意識等概念,并把夢作為活躍因素列入創(chuàng)作范疇,這就出現(xiàn)了“內宇宙”的概念和無限的想象空間。而值得注意的是,無論是美學形態(tài)的變革還是思維方式的更新都是以運動的方式表現(xiàn)出來的。如19世紀末和20世紀頭30年歐洲產生過的主要流派先后就有象征主義運動、未來主義運動、表現(xiàn)主義運動、達達主義運動、超現(xiàn)實主義運動等。其中聲勢最大、持續(xù)時間最長、影響最深遠的當推主要發(fā)生在德國和奧地利的表現(xiàn)主義運動。這個運動始于1910年,到1924年結束,其高潮是1910年至1920年。卡夫卡創(chuàng)作的旺盛期幾乎與表現(xiàn)主義運動共始終。

那么,表現(xiàn)主義的創(chuàng)作有哪些主要的特征呢?概括起來主要有以下幾點:一是追求強烈的感情;二是好用酷烈的畫面;三是善用象征和譬喻的藝術技巧;四是常用夢幻的表現(xiàn)效果;五是喜歡怪誕的手法;六是追求神奇的情節(jié);等等。可以說,這些特點,除了第一點,《變形記》都囊括了,尤其是第五點和第六點,也就是怪誕的手法和神奇的情節(jié)。

西方現(xiàn)代主義文學很喜歡采用的一種技巧叫“間離法”,或叫“陌生化效果”,就是用一種手法把人們所熟悉的事物與之隔離開來,使人們從另一個角度去看它時而感到“陌生”,從而得出另一種結論或看法。而“怪誕”是“間離法”的常見手法,它在瑞士著名戲劇家迪倫馬特那里是“拿手好戲”。

《變形記》開頭第一句就以爆炸性的奇事抓住人心:“一天清晨,當格里高爾·薩姆沙從煩躁不安的睡夢中醒來,發(fā)現(xiàn)自己變成了一只大得嚇人的甲蟲。”是童話嗎?再看下去吧——是完全嚴肅的、沉重的故事。這就是用怪誕的手法所達到的間離效果或陌生化效果。

這個故事若用傳統(tǒng)的現(xiàn)實主義手法來寫,那將是:格里高爾突然得了一種不治之癥,久治不愈,家人漸漸產生厭煩,最后巴不得他快快死去。這樣寫也能真實地寫出“久病床前無孝子”的世態(tài)炎涼。托爾斯泰的中篇小說名作《伊凡·伊利奇之死》就是這么寫的。

但是,現(xiàn)在不妨把它與《變形記》比較一下,哪個更有震撼力和感染力呢?恐怕還是后者。理由很簡單:主人公變形過程的那種突發(fā)性與慘烈性以及變形以后對漸漸厭棄他的親人們不能做出語言的和表情的反應,特別能牽動讀者的情緒。

前面說《變形記》是表現(xiàn)主義運動的產物,這并不意味著這個作品僅僅屬于表現(xiàn)主義。卡夫卡之所以令人著迷,就在于他的作品跟20世紀各主要流派都能攀親結緣,諸如象征主義、超現(xiàn)實主義,以及第二次世界大戰(zhàn)后的荒誕派、黑色幽默、魔幻現(xiàn)實主義等。

這里主要談談《變形記》跟存在主義文學的緣分。

存在主義是唯一沒有以運動形式出現(xiàn)的文學思潮。卡夫卡自己從來沒有說過他屬于哪個哲學流派或持哪種哲學觀點,但作為一個在德意志文化圈長大并始終接受德意志文化教育的聰明的猶太人,他愛哲學思考這是事實,而且在這方面留下了不少的箴言、筆記、日記、書信等。他在少年時期第一次讀到存在主義創(chuàng)始人克爾凱郭爾的著作時,就感到“像朋友般”的親切。無神論存在主義哲學家薩特比卡夫卡小一輩,但卡夫卡的名字是薩特的著作中被提及最多的。因此,一個作家的創(chuàng)作屬于哪個哲學思潮或流派,主要不是看他的主觀宣言,而是看他的作品的特點。

存在主義創(chuàng)作的特點是揭示人所直面的生存境況,特別是“處于危機中的個人”,即一個人一旦陷入某種難以擺脫的困境中,他會怎樣思想,怎樣感受,怎樣行動。當格里高爾一覺醒來,正想著準時去上班,卻突然發(fā)現(xiàn)起不來了,不是由于生病,而是自己變成一個令人惡心的怪物了!而在這種飛來橫禍的當口,他首先想到的卻不是大喊大叫,把家人喊來送他去醫(yī)院掛急診,而是如何擺脫目前的困境,能夠準時去上班,以保住那份維系他一家人生計的工作。而在這之前如何對付即將趕來問責的公司有關負責人呢?這是最要緊的。而當公司來人后,他不想見也得見!要見,他如何以這副形象出現(xiàn)呢?不見,則飯碗肯定不保!在這個保住飯碗還是保住臉面的“兩難選擇”面前,他還是做了保住飯碗、犧牲尊嚴的選擇,以便挽留住來者,求他向公司說幾句好話,以保住全家人的生計來源——工作。于是他不顧一切地豁出去,極其艱難地把身子挪到門邊;開不了門,又不得不用牙齒更加艱難地把門鎖撬開!哪知道結果事與愿違,反而把對方嚇跑了!這是一種什么樣的心理滋味,什么樣的生命感受啊!這一驚心動魄的過程,讓讀者感到切膚之痛!

再看格里高爾,被關在房間里一直自慚形穢,羞于見人,一有動靜,馬上躲在沙發(fā)底下,還竭力把沙發(fā)上的被單拉下去遮掩。但盡管如此,還是不能萬無一失,有時還是被送飯送水的妹妹瞥見了,誰能領會他那種尷尬心理呢?如果不是用“變形”的手法,就不可能收到如此火辣辣的“在場”效應和激動人心的藝術感染力!

這一節(jié)我們介紹了《變形記》的時代背景和故事情節(jié),下一節(jié)我們將介紹《變形記》的流派歸屬。

第二節(jié)

抗議資本奴役的一道無聲的吶喊

卡夫卡是個富有社會正義感的作家。他在日記里明確寫道:“作家是人民的替罪羊。”他認為作家是要替人民說話的。他自己出身于一個中等資本家的家庭,但在勞資對立的雙方,他明確地站在勞動群眾一邊。

在1919年寫的那封有名的《致父親》的長信中,針對他父親把家里的工人罵為“拿薪的敵人”,卡夫卡則針鋒相對地反駁說:那你就是“付薪的敵人”!當格里高爾一天早晨發(fā)現(xiàn)自己變成一只大甲蟲時,他首先想到的不是怎樣趕緊擺脫這飛來橫禍,而是仍然一心想著必須準時去上班,否則,那位待人苛刻、習慣于“坐在桌子上”發(fā)號施令的經理會對他不客氣,何況他父親還欠經理一筆債呢!可以看出,他平時為保住公司的這份工作多么艱辛!他在公司的上司們面前多么誠惶誠恐。怪不得當公司的協(xié)理來問罪時,他拼了老命也要設法打開房門去見他,以便能讓協(xié)理在經理面前替他說句好話。想不到事與愿違,他好不容易把門打開了,他的怪相卻把對方嚇跑了!但這一歪打正著的舉動卻把他潛意識里的愿望實現(xiàn)了:把控制他命運的這類強大對手趕跑了!這一段緊張而精彩的描寫無疑反映了作者對資本統(tǒng)治的罪惡的抗議,并讓親身受害的主人公發(fā)出一道無聲的吶喊!

在西方世界,自從尼采宣告“上帝死了”以后,留下了巨大的價值真空。哲思者們難遇同調者,感到孤獨,克爾凱郭爾、尼采、陀思妥耶夫斯基等都因此不婚。與這幾位前賢發(fā)生共鳴的卡夫卡也認為在這個世界上找不到合他“胃口”的“食物”,即思想養(yǎng)料或文明法則,因而受到孤獨“巨大的誘惑”,甚而主動“投入孤獨的懷抱”(1916.9.16《致菲利斯的信》)。

早在1907年,他在給一位女性朋友的信中就這樣直言,“我甚至沒有你要求于我的那種對人的興趣”。因此他在一篇日記里坦言:“在外部看我是硬的,但我的內心是冷的。”他在與雅諾施的談話中甚至說他是“誤入世界”的。

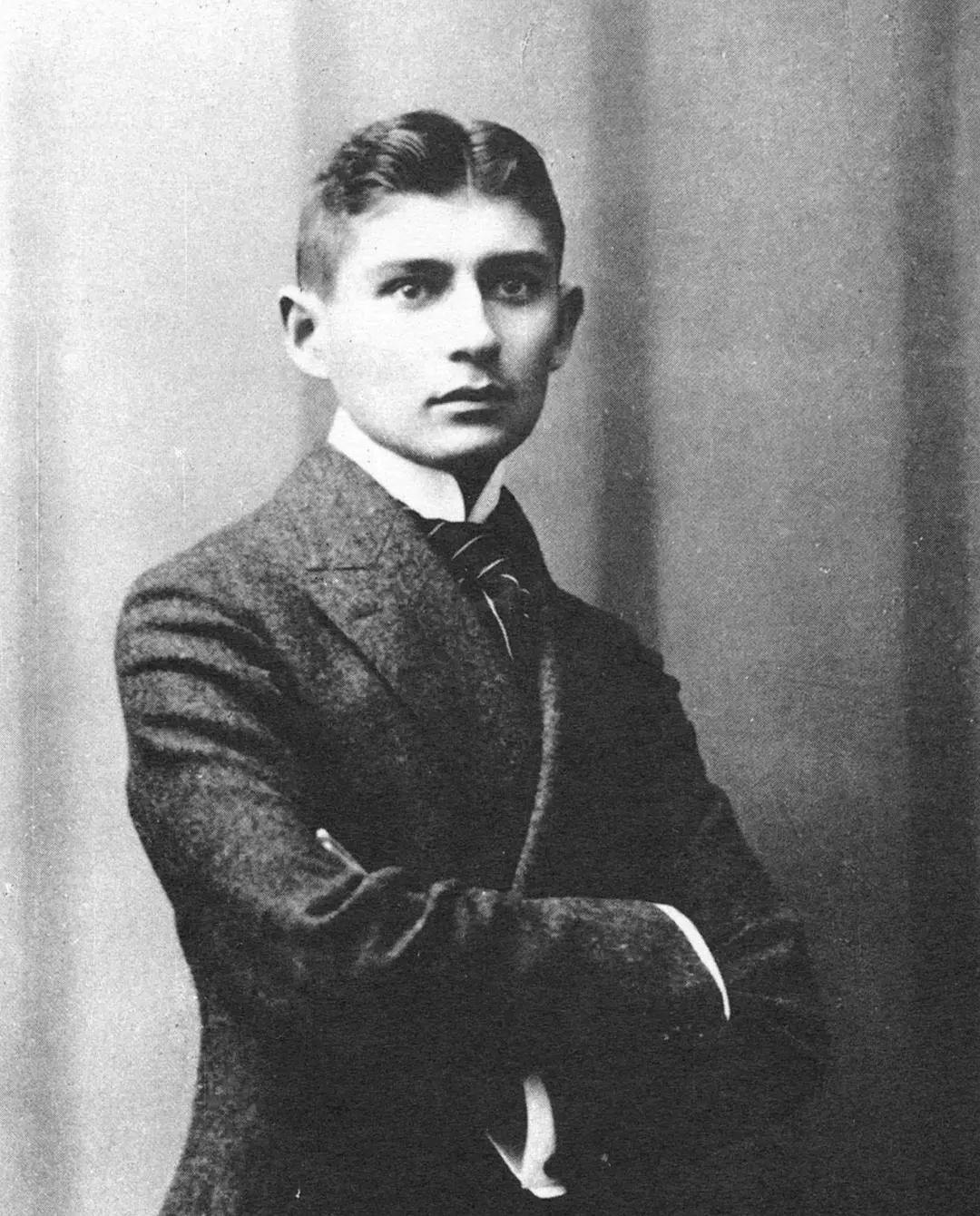

弗蘭茲·卡夫卡,圖源網絡

因此,他在一封信里講到這樣一種感受:“我被一個空蕩蕩的房間與一切事物隔開,我沒有一次不碰到它的邊界。”大家不妨回想一下,小說中也寫到這樣的場面:格里高爾到處亂爬,以致留下了一道道動物的黏液,這使妹妹和母親想到:格里高爾需要更大的活動空間。于是兩個人費了半天時間,同心合力搬動衣柜,以便給格里高爾騰出更寬敞的地方。

卡夫卡認為,孤獨不只是思想家們的感受,而是人的根本處境。他那篇有名的日記甚至把話說絕了:我在自己的家里比一個陌生人還要陌生。現(xiàn)在他用一個假定性的演示告訴人們:別看我母親對我特別疼愛,妹妹和我也不乏手足情。可一旦我失去勞動能力,由家庭的供養(yǎng)者變成家庭的累贅,看吧,他們一個個都會離我而去!卡夫卡通過《變形記》這篇小說,以無可辯駁的生活邏輯和精彩敘述把我們折服了。

薩姆沙一家四口,原來憑著老大格里高爾的一份普通工資,安安穩(wěn)穩(wěn)地過著一種優(yōu)裕的生活,甚至還有條件雇一個侍女。于是格里高爾成了全家唯一的精神支柱。誰知,天有不測風云!某一天早上會發(fā)生這樣一件突如其來的、聞所未聞的怪事,一下子把整個家庭秩序完全打亂了。而且,隨著時間的推移,事態(tài)不僅毫無好轉的希望,反而一天天惡化,以致無可挽回,永劫不復!

他原本是全家人的福音,很快變成了全家的災星和拖累:三個老少閑人,不得不每人找了一份收入不高的差事!更有甚者,由于這個嚇人的東西的存在,連家里的房子都租不出去了。于是令人寒心的具有諷刺意味的事情發(fā)生了:原先最為關愛哥哥的妹妹,曾經那樣熱心為遭遇不幸的哥哥送飯送水、悉心打掃的妹妹格萊特,現(xiàn)在則以餿菜陳飯敷衍了之!

最后,正是她宣稱“這是怪物”,并動員父親“必須把它弄走!”“它在害我們!”,這簡直是逼迫這位不幸的哥哥快快去死了!自然,格里高爾再也沒有在這里存活的空間了。最后,他帶著枯瘦的“屎殼郎”的軀殼離開了這個世界。這個悲慘的故事立刻使我們與那句“久病床前無孝子”的民諺發(fā)生共鳴。

在西方現(xiàn)代思潮中,異化是個重要的哲學話題和文學題材。異化是指事物偏離它固有的軌道,漸漸發(fā)生變異,最后走向它的反面,從而形成一種對人來說是異己的、陌生的超驗力量。而這種具有悖論意味的超驗力量,恰恰是人類本身的行為造成的:你沒有建立社會,大家就自由平等;你沒有制造生產工具,就和大自然過得很和諧;你沒有搞科學發(fā)明,就不必擔心地球什么時候會被核武器毀滅,也不必抱怨吃不到原汁原味的糧食和蔬菜,更不必在打敗國際象棋冠軍的智能人面前感到尷尬;等等。

卡夫卡從未提到過“異化”這個概念或詞句,但他感覺到了導致“異化”的這股超驗力量的存在。他曾對青年朋友雅諾施說:不斷運動的生活紐帶要把我們帶到何處,我們是不知道的,我們是物件、物品,而不像活人。

另外,他像個跌落到這個世界來的陌生者,對一切都表示感到驚訝。他晚年的女友密倫娜曾回憶說:“他認為金錢、交易所、票據(jù)局、打字機——這些都是絕對神秘的……他仿佛是一個完全赤身裸體的人,處在衣冠楚楚的人們當中。”這就是說,卡夫卡不接受這個陌生的世界。他對現(xiàn)代社會形成的龐雜的社會結構和官僚化體系尤其痛心疾首,他跟雅諾施的談話中留下這樣一段擲地有聲的話:“資本主義是一個從內到外、從外到內、從上到下、從下到上的層層從屬的體系,一切都分成了等級,一切都戴著鎖鏈。”(雅諾施:《卡夫卡對我說》)是的,把人的行為束縛得密密匝匝,以致往往辦一件小事,簡直要讓你跑斷腿!無神論存在主義哲學家薩特認為人類的這種生存境況是“粘滯”的,是令人“惡心”的。

這就不難理解,卡夫卡為什么不惜用23萬字的長篇小說《城堡》來描寫當代人類的這種生存境況。對此米蘭·昆德拉指出:卡夫卡并不去想什么是決定人的行為的內在動機。他提出的是一個根本不同的問題,即在一個外在的規(guī)定性已經變得過于沉重從而使人的內在動力已無濟于事的情況下,人的可能性是什么。

卡夫卡對現(xiàn)實世界的另一個主要感受是人際關系乃至人倫關系的陌生感。在現(xiàn)實人世間人與人之間變得越來越虛偽,失去真情乃至親情,哪怕在同一個家庭里,父子兄妹之間也以金錢或某種利益為共同維系的紐帶。想想看,多少看起來幸福和睦的家庭,一旦長輩去世以后,互相之間吵得不可開交。這種現(xiàn)象已司空見慣!無怪乎卡夫卡在自己的家里甚至感到“比陌生人還要陌生”。

卡夫卡的家庭屬于資產階級。馬克思、恩格斯在《共產黨宣言》里有一句名言:“資產階級撕破了籠罩在家庭關系上的溫情脈脈的面紗,把這種關系變成了單純的金錢關系。”(《馬克思恩格斯全集》)

但值得注意的是,《變形記》里的家庭是個勞動者的家庭。這就是說,在卡夫卡筆下,人與人之間包括親屬之間的親熱關系只是一種表象,一旦抽去了金錢的紐帶,這種關系很快就會變成或異化成與動物差不多的關系,而且還不是哺乳動物,而是沒有感情反饋的昆蟲!

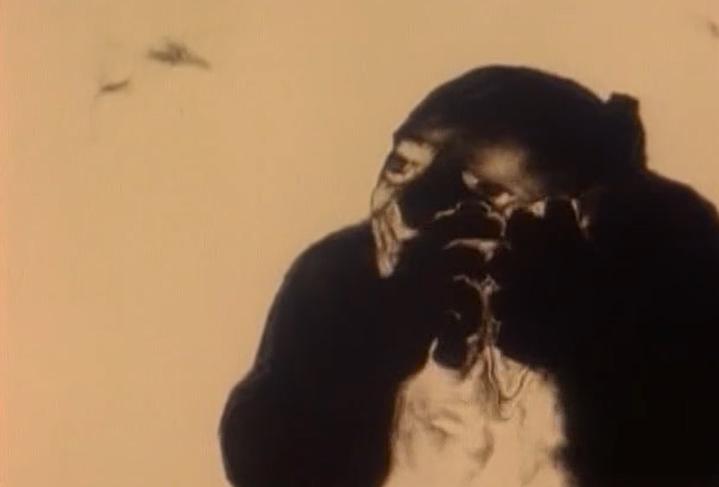

另一方面,人本身,即格里高爾自己在失去親人關愛的情況下也漸漸失去了人的特性,而獲得了“蟲性”:這一異化過程中,最初格里高爾是從發(fā)現(xiàn)自己的聲音的異常開始的,后來在不斷爬行中漸漸感覺到樂趣,于是他“越爬越快樂”,以至在天花板上漫爬,有時竟吊在天花板上蕩來蕩去,自得其樂地玩了起來。從此,他變得“毫無自慚形穢之意,在光潔的地板上”毫無顧忌地爬行,而且最后“把吃進去的飯菜都吐了出來”。這就是說,他已經變成了不食人間煙火的“非人”了!

隨著格里高爾從人到蟲的蛻變過程,薩姆沙的家庭,首先是原來最愛哥哥的妹妹也完成了對哥哥的“蟲”本質的認識過程,并且竭力說服他的父母親認同她的看法。“‘親愛的父親母親’,妹妹用手指敲了一下桌子說道,‘這樣下去可不行。這件事你們也許沒有看清,我可看透了。在這只怪物面前我都不愿說出我哥哥的名字,因此我只想說:我們得一定設法擺脫它。我們已經盡了我們的努力,想辦法照料它,容忍它,我想,誰也不能對我們有絲毫的責難。’”作為家長的父親立刻表態(tài):“她說的千真萬確。”這意味著格里高爾已被全家作為一只蟲子,一只“屎殼郎”拋棄了!

奧地利的馬克思主義文藝批評家恩·費歇爾指出:“卡夫卡對這種異化感到害怕,他對這種反自然現(xiàn)象的恐怖是緊張的,他的作品是這一主題的無窮變奏。”(恩·費歇爾《從格里爾帕策到卡夫卡》德文版)法國文學批評家羅杰·加洛蒂在研究了卡夫卡后寫了一本書,題為《論無邊的現(xiàn)實主義》,其中指出:“卡夫卡用一個永遠結束不了的世界,永遠使我們處于懸念中的事情的不可克服的間斷性來對抗一切機構的異化。他既不想模擬世界,也不想解釋世界,而是力求以足夠的豐富性來重新創(chuàng)造它,以摧毀它的缺陷,激起我們?yōu)閷で笠粋€失去的故鄉(xiāng)走出這個世界的、難以抑制的要求。”

中國有一句成語,叫“天有不測風云,人有旦夕禍福”。任何人一生中隨時都有可能遭遇突如其來的打擊,比如:一場猝不及防的車禍造成終身殘疾;一場突如其來的疾病,查出是不治之癥;一場意想不到的地震或別的天災,永遠失去了勞動能力;等等。在這種情況之下,你就有可能會經歷各種世態(tài)炎涼,例如:剛談好的戀人,對方宣告不再談下去了;已經結了婚的,宣布不跟你繼續(xù)過了;等等。這時這些倒霉人會一下子感到從天上掉到了地上,從堂堂正正的人一下子變成人類以外的異類,他們已經沒有人的尊嚴了。這時候,他們與變成大甲蟲的格里高爾沒有兩樣!其中不是有不少人因此而一步步走向毀滅的嗎?無怪乎有人說卡夫卡是先知,他的那篇行刑場面令人發(fā)指的小說《在流刑營》(一譯《在流放地》)為不久以后德國法西斯的暴行著了先鞭。

卡夫卡曾在日記里說過:我總是想表達那些不易表達的東西,傳達那些不易傳達的事情。于是象征和譬喻就成為他解決這一創(chuàng)作難題的重要藝術表現(xiàn)手段。因此,他通過《變形記》所創(chuàng)造的變形這一手法,可以說成為人世間一切倒霉人或不幸者的譬喻或象征。

這一節(jié)我主要介紹了《變形記》的孤獨意識和陌生感,以及他的作品的隱喻價值。下一節(jié),我將給大家介紹卡夫卡作品的藝術表現(xiàn)手法。

第三節(jié)

《變形記》的敘事藝術

為什么《變形記》這么一個荒誕的故事讀起來會那么激動人心呢?這就涉及卡夫卡高超的藝術表現(xiàn)技巧了。

一、震撼性的強擊效應

卡夫卡在中學時代就跟一個叫頗拉克的同學說:搞創(chuàng)作就要讓人讀了后像額頭上被擊了一猛掌。他后來在日記里也這樣寫道:寫作就要像手拿一把冰封心海中的“破冰斧”,大砍大破。卡夫卡的這一美學思想總括起來,就是追求一種強烈的震撼效果。《變形記》的開頭就是他的這一美學追求的最佳體現(xiàn)。

二、荒誕框架下的細節(jié)真實

一個荒誕故事,如果寫的都是“烏有之鄉(xiāng)”的事情,人世間找不到的事情,會有誰愿意讀下去呢?但卡夫卡卻有這樣一種本事:他寫的明明是一件荒誕的事情,但讀起來卻讓人感到真真切切,感人肺腑。訣竅何在呢?有以下兩點。首先,人物原型的真實。卡夫卡創(chuàng)作的一個公認的特點,是他的所有重要作品都有某種程度的自傳色彩。《變形記》中的這個四口之家一看就是卡夫卡那個六口之家的縮影:父親文化不高,說話有些粗魯,有明顯的家長作風;母親是賢妻,也是慈母;第三個妹妹長得結實、漂亮、聰明,與哥哥很談得來。只是少了兩個卡夫卡不那么喜歡的妹妹。其次,細節(jié)描寫的真實。由于對幾個主要人物的性格特征駕輕就熟,對他們的音容笑貌、生活細節(jié)寫起來也落筆生花,惟妙惟肖。下面這是母女倆在搬移格里高爾房間里的家具,想把墻上掛的一幅女士畫像的鏡框也搬走,而格里高爾竭力加以阻止的情景:

母女倆沒多久就回來了,格萊特挽著母親的胳膊,幾乎扶著她整個身體。“我們現(xiàn)在拿什么呢?”格萊特說,并環(huán)顧四周。這時她的目光與墻上格里高爾的目光相遇。興許只是由于母親在場她才控制住了自己,連忙把頭低下,臉朝母親,以便阻止她向四周張望,并不假思索地聲音顫抖著說:“來,我們還是回客廳待會兒吧。”格里高爾明白格萊特的意圖,她是想把母親帶到安全的地方,然后把他從墻上趕下來。好,她就來試試吧!他死死趴在他的畫上。他寧可跳到她的臉上也不讓他的畫被拿走。

但是格萊特的話反而引起母親的不安,她走到一邊,瞥見印著花紋紙的壁紙上那個巨大的褐色斑塊,她還沒有意識到她看見的就是格里高爾,就用沙啞的聲音叫喊道:“啊,上帝,啊,上帝呀!”說完,她就攤開雙臂,仿佛放棄一切似的,一頭倒在沙發(fā)上,再也不動彈了。“你,格里高爾!”妹妹舉起拳頭,目光直逼他說。這是格里高爾變形后她跟他說的第一句話。她跑進隔壁房間,取來一瓶香水,想用它使母親蘇醒過來;格里高爾也想去幫忙——救這幅畫還有時間——但他粘在玻璃上太緊了,經過一番狠命掙扎才松脫開身子;然后他也跑進隔壁房間,好像他還能一如往昔給妹妹出個什么主意似的;可是他什么也干不了,只好無所事事地待在她后頭,而她正在各種各樣的瓶子間查找著;當她轉過身來,她嚇了一大跳,一個瓶子掉在地上,摔得粉碎;一塊碎片劃破了格里高爾的臉,某種刺鼻的藥水濺了他一臉;格萊特盡其所能地拿了許多瓶藥水,沒停多久就往母親房間里跑;用腳一踢把門關上。這下格里高爾與母親被分開了,由于他的罪過,母親可能快要死了;如果他不愿意把妹妹從母親身邊趕走,他就開不了門;他只能等著,別的什么也干不了;在自責與憂慮的雙重煎熬下,他開始爬行,他在墻壁上爬,在家具上爬,在天花板上爬,什么地方都爬,最后他絕望了,仿佛整個房間都在圍繞著他旋轉起來,啪的一聲掉在桌子的中央。

這段精彩的描寫完全是現(xiàn)實主義的,我們仿佛能感受到幾個人物的音容笑貌,甚至能聽到他們的呼吸、喘氣,與日常生活絲毫不差。這種寫法在一般的現(xiàn)代派作家那里是不容易看到的。這有賴于卡夫卡功底的扎實。

三、“黑色幽默”的妙用

簡單地說,“黑色幽默”就是帶著痛苦的笑,或者含著眼淚的笑。這里我要補充一點,黑色幽默又叫絞刑架上的幽默。相傳,有一個人被判了絞刑,要被處死了,絞刑架周圍擠滿了看熱鬧的人,最后要被執(zhí)行絞刑的這個人看見那么多的人來看他的熱鬧就哈哈大笑起來,說道:“你們沒有我就看不成熱鬧。”這就是黑色幽默。一個人臨死了,他還想跟大家幽默一樂,他的心中是什么感受,這就叫掛著眼淚的笑。果戈理也用這種手法,所以魯迅就贊揚他這種含著眼淚的笑是一種高超的技巧,卡夫卡也把這種含淚的笑發(fā)揮到了極致。

卡夫卡是個善于寫黑色幽默的高手。就拿上述描寫來說,不啻是一段黑色幽默式的短劇。格里高爾盡管身陷災難,卻還有雅興去奮力保護他平時喜愛的那幅美女畫,而這一舉動卻意外地讓母親付出了不小的代價,他去救母親無濟于事,卻讓自己也摔得頭破血流!讓人想笑又笑不出來!這種讓人想笑卻又笑不出來,或者讓人含著眼淚笑出來的方式,就叫“黑色幽默”。小說開頭,格里高爾一心為了見協(xié)理,花了九牛二虎之力,好不容易把門打開了,不料他的形象卻把對方嚇得魂飛魄散,趕緊一溜煙跑掉了!這也是一段黑色幽默的描寫。

在閱讀卡夫卡的其他作品時,不管是長篇小說還是短篇小說,不妨注意一下他的這一手法。卡夫卡的這一藝術技巧,對后來的世界文學影響很大,以致20世紀60年代美國出現(xiàn)了“黑色幽默”的小說流派。當然“黑色幽默”的首創(chuàng)者并不是卡夫卡,只是卡夫卡的成功運用啟發(fā)了許多現(xiàn)代作家。

本文節(jié)選自

《世界名著大師課:綜合卷》

作者:柳鳴九,王智量,藍英年 編

出版社:天地出版社

出版年:2022-1

原標題:《孤獨是人的根本處境 | 重讀卡夫卡《變形記》》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司