- +1

員工離職后在網上詆毀前公司?法院判決其在朋友圈致歉并賠償

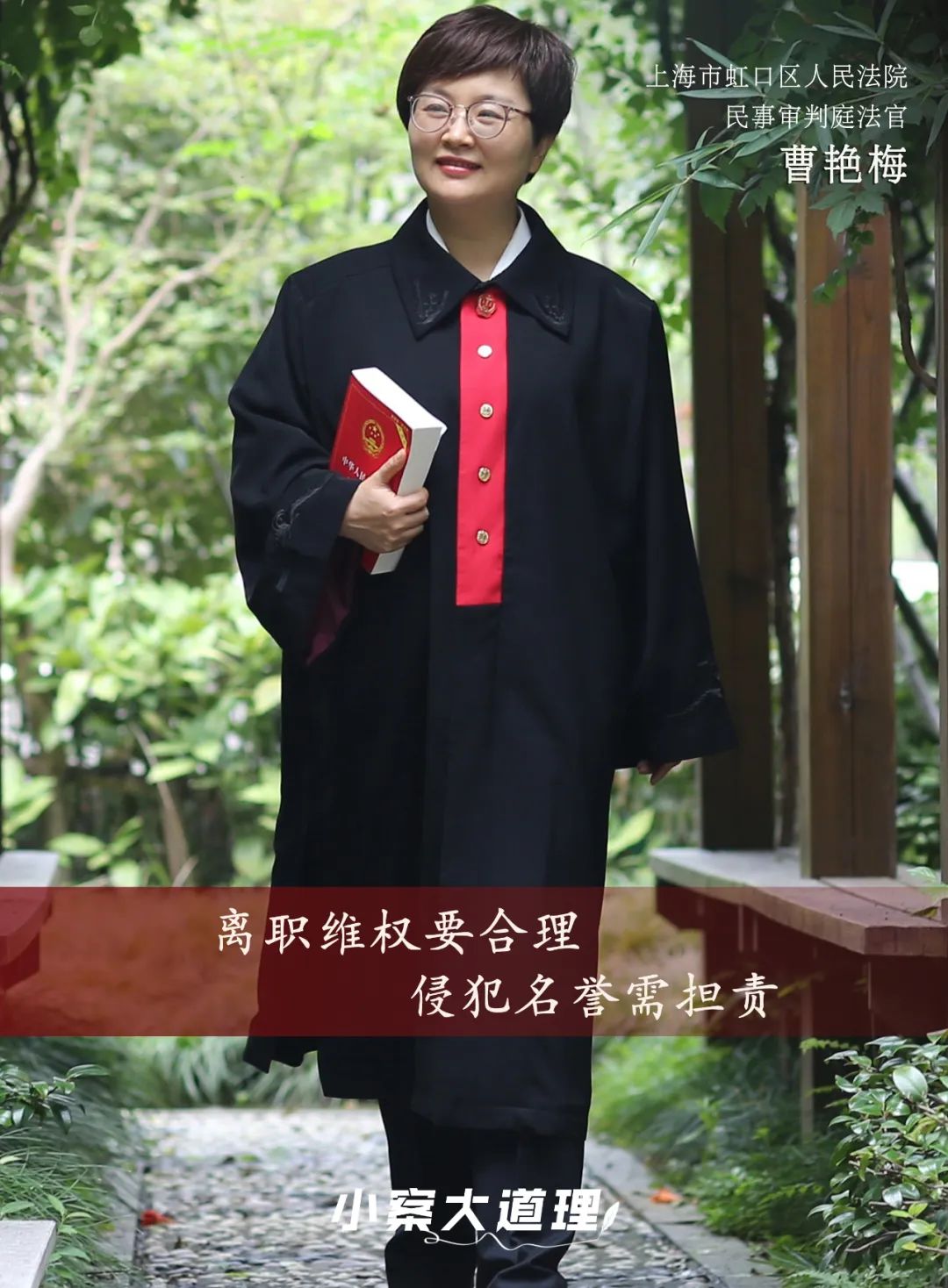

一個案例勝過一打文件。上海高院官方微信推出“小案大道理”欄目,帶您聚焦身邊“小案”,直擊案件核心,品悟法理情理。

離職引發不愉快,員工便在網上發帖“討伐”,甚至泄露公司各平臺賬號密碼,前往公司淘寶店鋪給予惡意評論。

員工的行為是否構成侵權?需要承擔怎樣的法律責任呢?

案件回顧

2021年6月8日,從事電商運營的小李從公司辭職,因工作交接與績效工資結算的先后順序,與公司發生爭議。

幾番協商無果,小李決定用自己的方式“維權”,先后通過多個客戶微信群、微博直播間、公司網店等平臺,發布“討伐”公司的言論,如“惡心人的網紅公司”“辣雞公司”等,并泄露公司運營信息和數據密碼,對公司淘寶店鋪產品,進行惡意評價致其下架。

公司遂訴至法院,以侵犯法人名譽權為由,要求小李在朋友圈公開道歉一個月,并賠償各項經濟損失共計46萬余元。

小李認為,自己的行為是因為公司拖欠績效不予結算,無奈之下才在各平臺發布情況說明,不存在造成公司名譽權損失的行為和后果。

法院經審理后認為,小李與原公司發生糾紛,維護自身合法權益本無可厚非,但其在多個網絡平臺惡意發表不當言論,使用了帶有明顯侮辱他人人格的侮辱性詞匯,且無法證明其言論的客觀真實性,構成對公司名譽權的侵犯。同時小李泄露公司運營數據,和平臺密碼、惡意點評商品,損害了公司客戶和社會公眾對公司的信賴,造成公司的社會評價降低,其行為對公司名譽造成了損害。

至于造成的損失,由于公司難以舉證證明其主張的經營損失,與小李的行為存在因果關系,因此對其經營損失,法院不予支持。對其主張的法人名譽權的精神損害賠償,法院亦不予支持。但法院注意到,公司為維護聲譽和商業信息,恢復各網絡平臺密碼、運營數據,及為訴訟進行證據保全、聘請律師,均產生了相關的成本費用,這些費用是為制止侵權行為,支付的合理開支。

綜合考慮各因素,法院判決,小李在其微信朋友圈,連續七日刊登致歉聲明并賠償公司2萬元。

法官心語

一、網絡名譽權侵犯如何認定?牢記三點

網絡時代,利用微信、直播間等各類信息平臺發布不當言論,對他人造成侵權行為的現象屢見不鮮。《民法典》明確規定,民事主體享有名譽權,任何組織或者個人不得以侮辱、誹謗等方式侵害他人的名譽權。那么,如何認定構成網絡名譽權的侵權呢?主要考慮以下三點:

1行為人實施了侮辱、誹謗等毀損他人名譽的行為;

2毀損名譽的言論必須有特定指向;

3侵害名譽權的行為須為第三人所知曉。

具體可通過行為人實施的侵權行為內容、發布途徑、雙方關系等因素來進行判斷。

二、理性沖浪,網絡言論需謹記原則

沖浪雖自由,原則記心間。網絡平臺的建立,作用在于方便聯絡、便捷生活、溝通交流,但需掌握合理尺度,如果因一時泄憤侵犯他人名譽或隱私,不僅有違社會主義核心價值觀,更嚴重的是觸犯法律造成侵權。虛擬網絡絕非“法外之地”,發表言論更應謹言慎行,法律底線不可逾越。

三、合理維權,積極尋求司法途徑保護

勞動糾紛中,“打工人”往往處于弱勢地位。當自身權益受到侵害后,可能因為一時情緒選擇利用網絡平臺發泄“維權”。

然而,維護自身正當權益的同時,也需牢固樹立依法維權的意識,可在保存證據的前提下申請勞動仲裁或向法院提起訴訟,積極尋求司法途徑保護。

(原標題:員工離職后在網上詆毀前公司?法院:朋友圈致歉并賠償!丨小案大道理)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司