- +1

宿白先生誕辰百年:一個社會一定得有人潛心學問

宿白先生(1922.8.3~2018.2.1)是中國歷史時期考古學學科體系的建立者、中國佛教考古和新中國考古教育的開創者,在中國歷史時期考古學、城市考古、墓葬考古、宗教考古、建筑考古、印刷考古和版本學等領域做出了突出學術貢獻。2016年獲首屆中國考古學會終身成就獎。

2022年8月3日,是宿白先生100周年誕辰。澎湃新聞獲悉,“云岡學建設暨宿白先生誕辰100周年學術研討會”于8月3日至8月5日在山西省大同市召開。會議議題將圍繞著“云岡學建設”“佛教考古”“宿白先生學術成果及研究”三個方面展開。

“宿白先生以一己之力,拓展了歷史時期考古的多個領域,舉凡城市、墓葬、手工業、宗教遺存、古代建筑、中外交流以及版本目錄等,先生均有開創或拓展之功,后學得以循徑拾階而入。這是對宿白先生學術的全面客觀評價。宿白先生的一生伴隨著中國考古學的發生與發展,他從大量的個案研究中摸索出一套植根于中國傳統史學的歷史考古學研究方法,奠定了歷史考古學的基本研究范式和學術品格。對宿白先生的學術方法進行回顧,既是對逝者的緬懷,也是學科發展的需要。”中國人民大學歷史學院教授、博士生導師李梅田說。

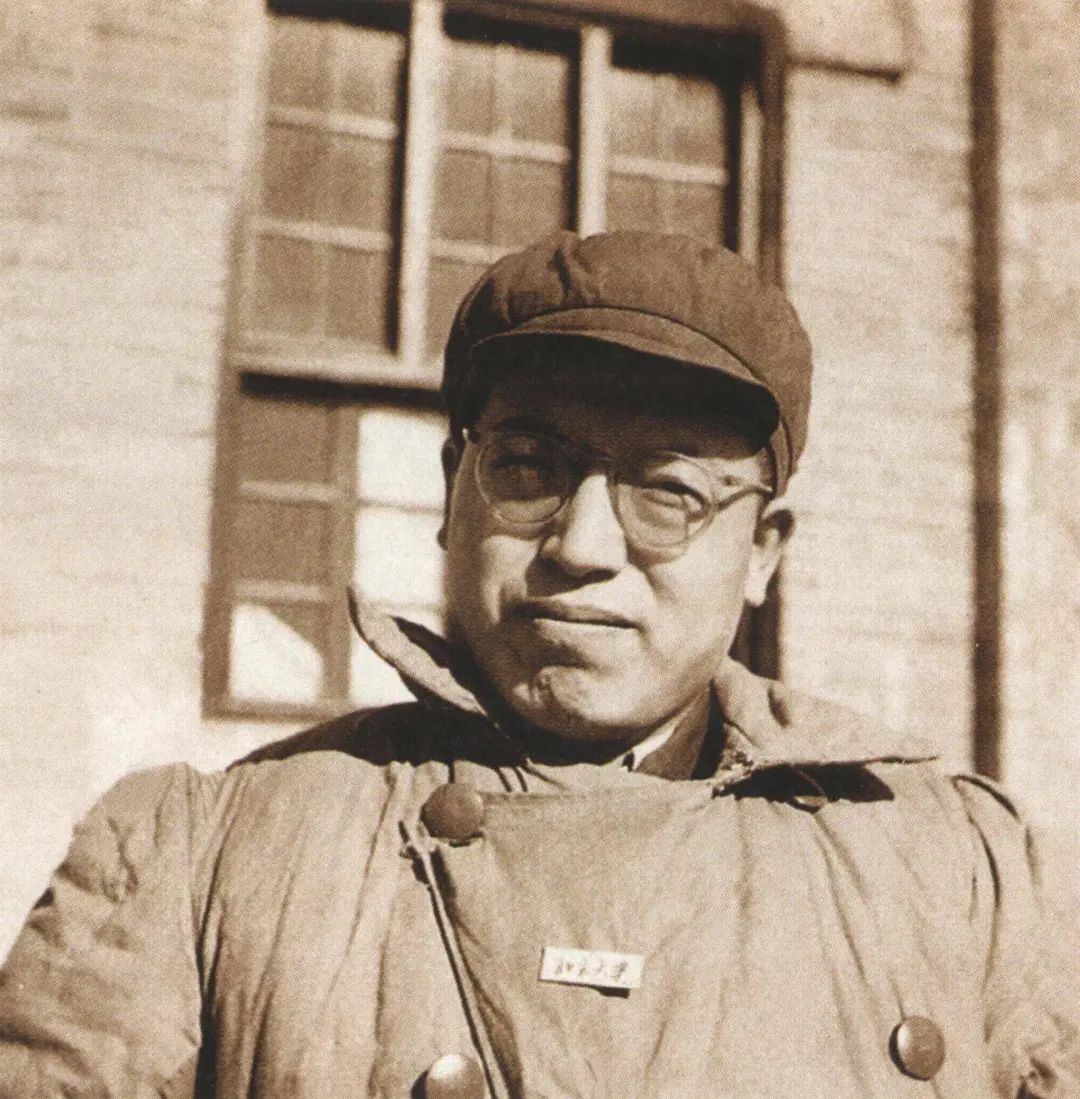

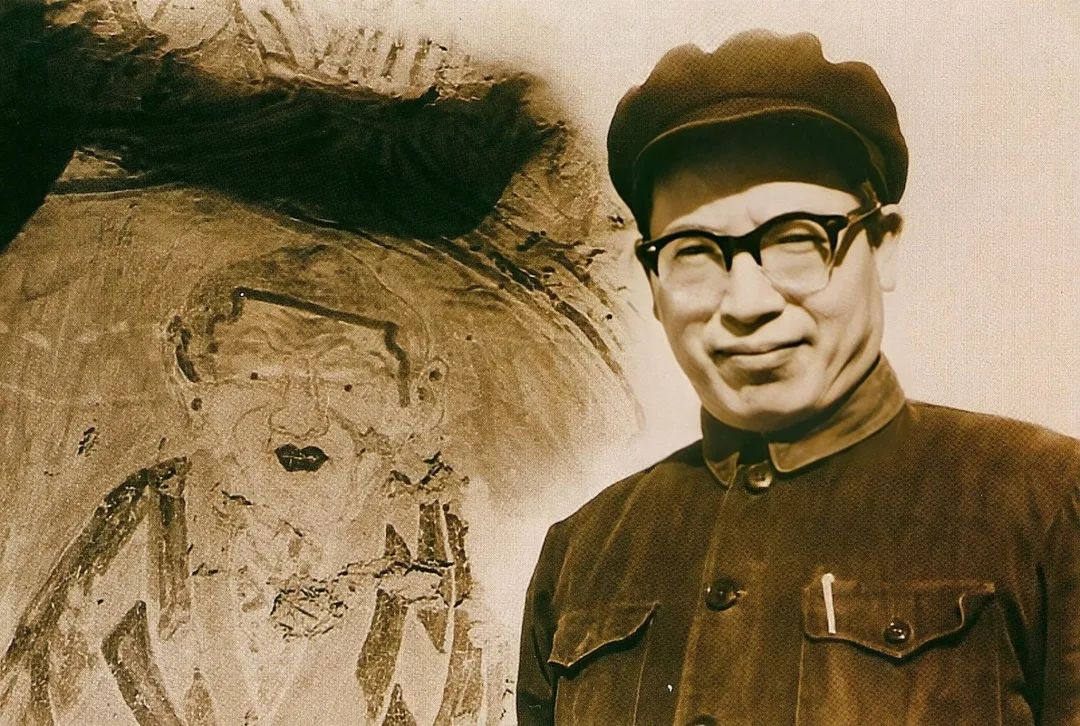

宿白(1922.8.3-2018.2.1)先生

8月3日,由山西省文物局、中共大同市委、大同市人民政府指導,云岡研究院、北京大學考古文博學院、中國考古學宗教考古專業委員會聯合主辦的“云岡學建設暨宿白先生誕辰100周年學術研討會”在大同舉辦。

研討會分為上下半場。上半場由孫華主持,安家瑤、楊泓、李裕群在研討會上分別作了題為《宿白先生與城市考古》《我與宿季庚先生》《從鄴城到晉陽——古壺關道上一座被盜北齊石窟的復原》的發言;下半場由李裕群主持,李崇峰、魏正中、張慶捷分別作了題為《宿白先生與佛教考古》《“中心柱窟”再省思》《云岡石窟守門神將考察》的發言。

宿白(1922.8.3-2018.2.1)先生,字季庚,遼寧沈陽人。畢業于北京大學史學系,后任職于北京大學文科研究所考古學教研室、兼任北京大學圖書館編目員,1947年起兼讀文科研究所考古研究生。1952年任北京大學歷史系考古教研室副主任,是北京大學考古學專業的主要創辦人之一。1978年,任北京大學歷史系教授,1981年任第一批博士生導師。1982年,協助鄧廣銘先生成立北京大學中古史研究中心,為中心主要創辦人之一。1983年北京大學考古系成立,任系主任;同年被聘為美國加州大學洛杉磯分校客座教授。1979年中國考古學會成立,宿白先生先后任中國考古學會常務理事、副理事長、理事長和名譽理事長。

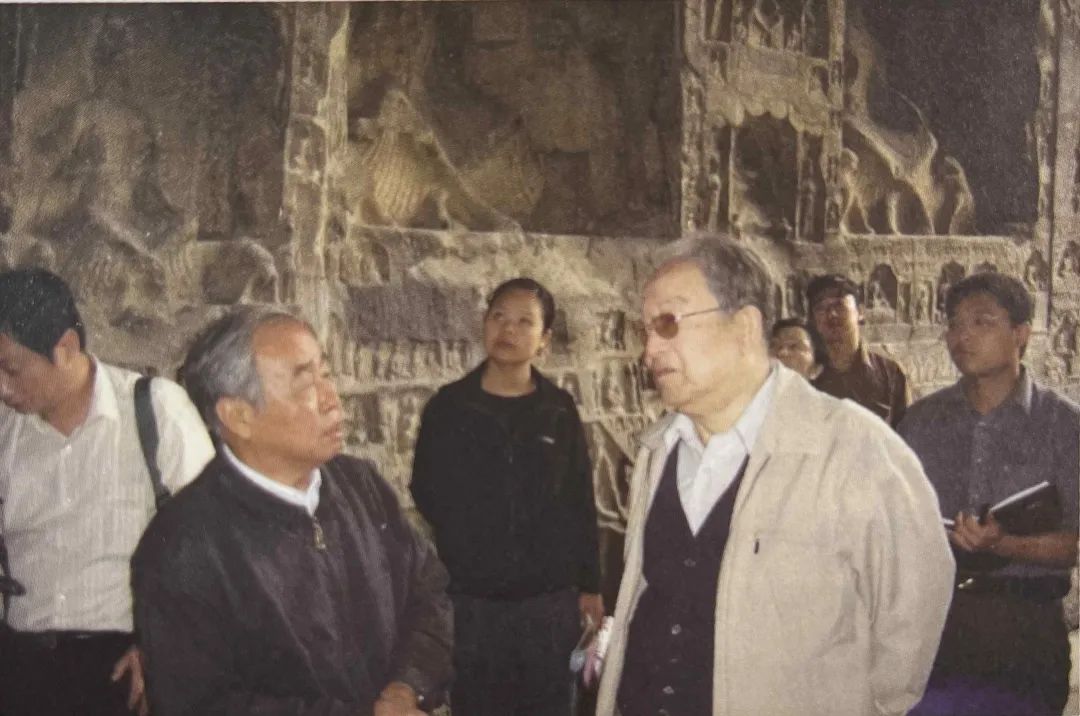

宿白先生紀念展現場

同時舉辦的宿白先生紀念展以大量手稿、遺物及照片展示宿白先生為中國考古事業的發展做出的重大貢獻。通過“我只是一個教書匠”、“盡一個學者的本分”以及“云岡情”等模塊將宿白先生一生的教學、科研、為人之道全面展現出來。同時,展覽專設展廳體現宿白先生與云岡學以及宿白先生的云岡情。宿白先生一生關心云岡石窟的考古研究和保護事業,多次帶學生考察云岡石窟,直到晚年依然牽念云岡的學術事業,是云岡學的實際奠基人,為云岡學的研究和發展奠定了堅實基礎,確定了云岡石窟在中國石窟寺研究中的重要地位。

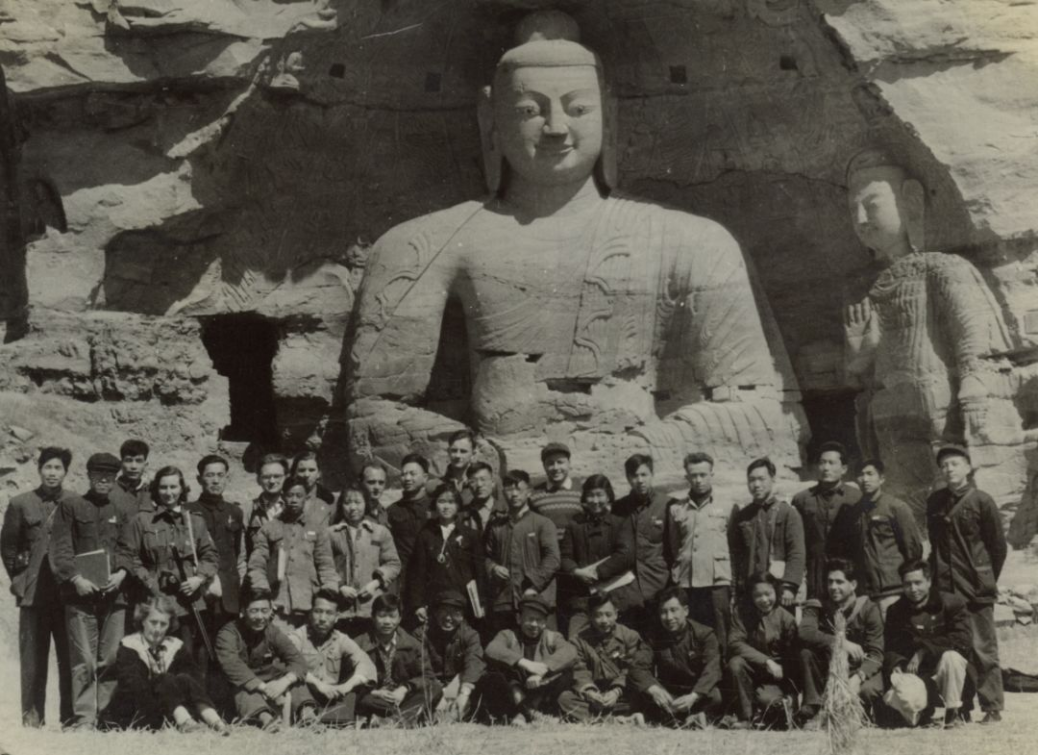

1955年宿白先生(前排左五)和北京大學歷史系考古專業1952級同學在云岡實習

2022年3月15日宿白先生安陵于云岡

2021年3月15日,宿白先生骨灰安葬于云岡石窟景區。宿白先生一生關心云岡石窟的考古研究和保護事業,直到晚年依然牽念云岡的學術事業,是云岡學的奠基人,為云岡學的研究和發展奠定了堅實基礎,確定了云岡石窟在中國石窟寺研究中的重要地位。

1943年宿白先生在北京大學求學時

宿白先生學術成就卓越,是中國歷史時期考古學學科體系的建立者、中國佛教考古和新中國考古教育的開創者,在中國歷史時期考古學、城市考古、墓葬考古、宗教考古、建筑考古、印刷考古和版本學等領域做出了突出學術貢獻。2016年獲首屆中國考古學會終身成就獎。

宿白先生關心文物古跡保護事業,常年親躬文物調查與考古發掘工作,積累了大量文物文字、影像和測繪一手資料,為摸清文物家底、進一步進行文物古跡的保護修繕工作打下了堅實基礎。此外,基于城市考古、建筑考古、石窟寺考古等研究視角,宿白先生的學術成果對歷史文化名城、古建筑和石窟寺的保護也起到了重要作用。

宿白先生前往發掘白沙宋墓前在許昌專署,來源:北京大學考古文博學院 (pku.edu.cn)

據悉,宿白先生一直堅守教學一線,終生致力于中國文物考古事業人才的培養,是北京大學考古學科的主要創辦者,20世紀50年代曾指導多屆考古人員訓練班教學工作,新中國文物考古工作者很多都受教于先生。宿白先生還曾任美國加州大學洛杉磯分校客座教授,講授中國佛教考古學,產生了深遠的國際影響。晚年宿白先生將一生講述輯為《宿白未刊講稿系列》六本出版,為考古教學工作提供樣板。2013年,獲北京大學蔡元培獎,這是北京大學教師的最高榮譽。

1952年第一屆考古工作人員訓練班開學典禮合影,來源:北京大學考古文博學院(pku.edu.cn)

2017年至2021年,生活·讀書·新知三聯書店整合再版了宿先生以往的著作,推出了“宿白集”(六種)。旨在向更廣泛的人文知識界推介這些專精的研究,它們不僅在專業領域具有開創范例的意義,更能見出對歷史大問題、對中華文明的綜合把握能力。8月1日起,“三聯學術通訊”陸續推送五期內容,從“歷史時期考古學的奠基者”“佛教遺跡考古的開創者”“以考古重現歷史”“百科全書式的學者”“考古文博界永遠的老師”五個面向,展現宿先生極具開拓性和奠基性的治學生涯。為向更多讀者介紹這位考古學大家,澎湃新聞特節選其中內容整理刊發。

歷史時期考古學的奠基者

宿白是中國歷史時期考古學的開創者、奠基者和集大成者,不僅在石窟寺、佛教建筑、版本目錄等方面專有所長,而且自北大歷史系考古專業成立(1952)之初便開始執教并掌管系內工作,桃李天下,奠定了后段考古的整體格局和方法,在專業領域內享有泰斗聲望。

“大浪淘沙,你不要看現在,一二十年之后,誰能沉得下心,那就看這些人,一個社會一定要有人潛心做學問。”宿白先生曾說。

對于宿先生在文獻方面的功力,包括對版本、對石刻文獻的熟悉,北京大學歷史系教授、博士生導師榮新江體會深刻,敬佩莫名。

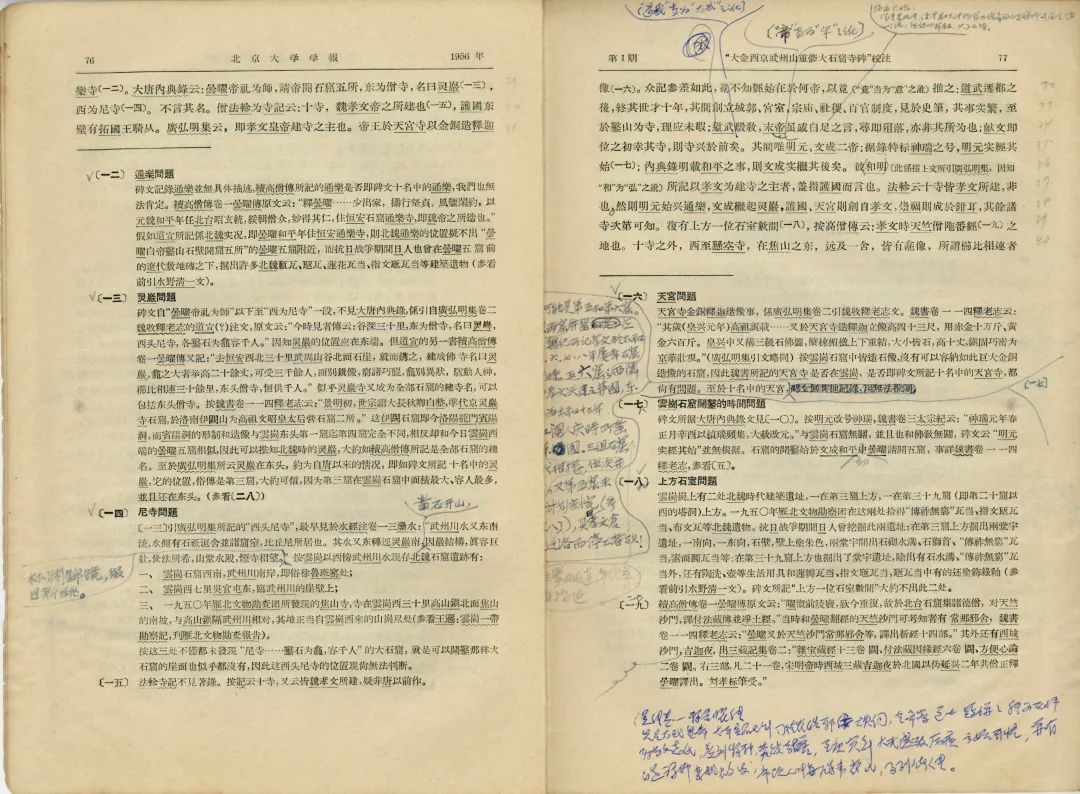

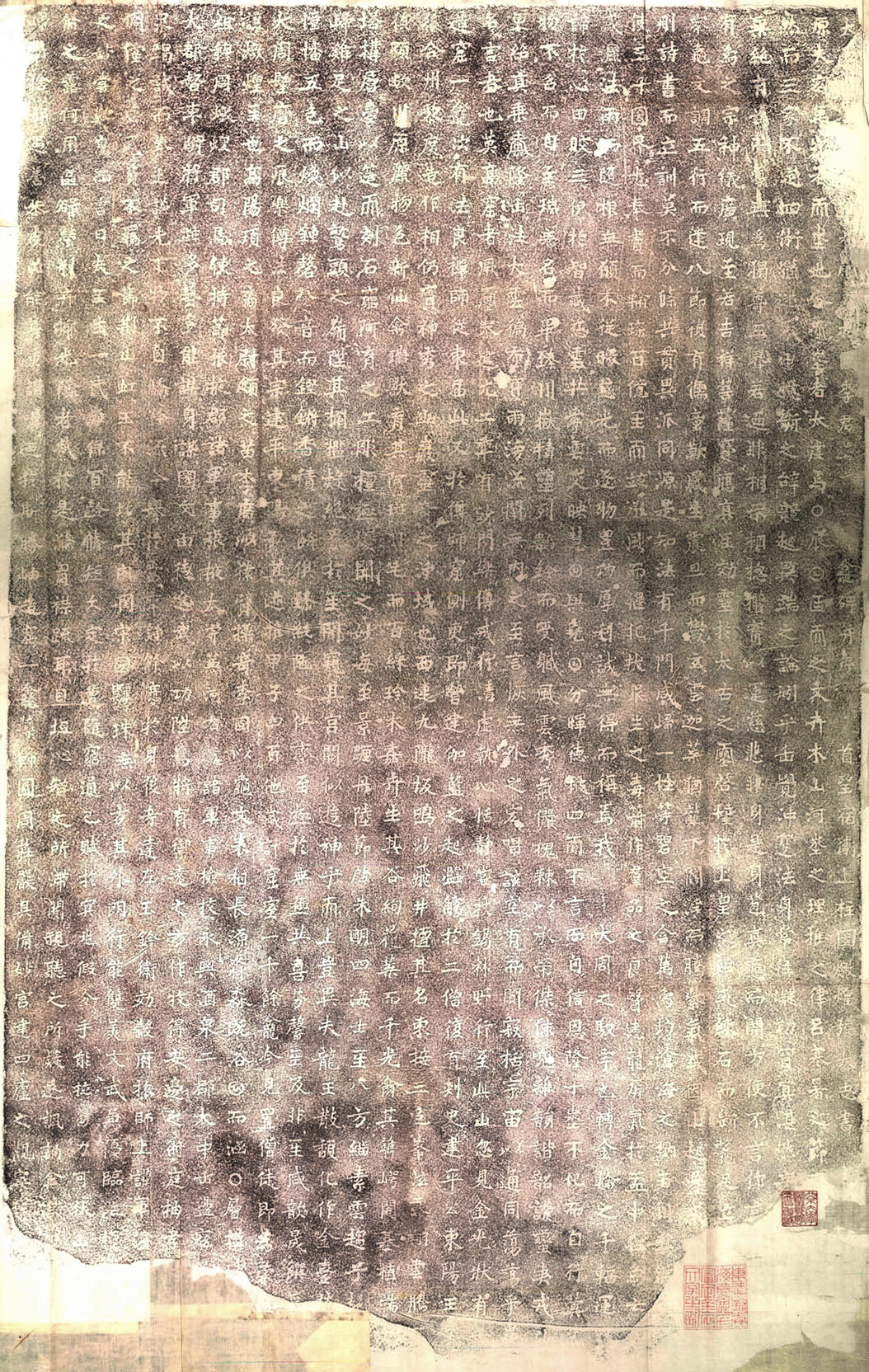

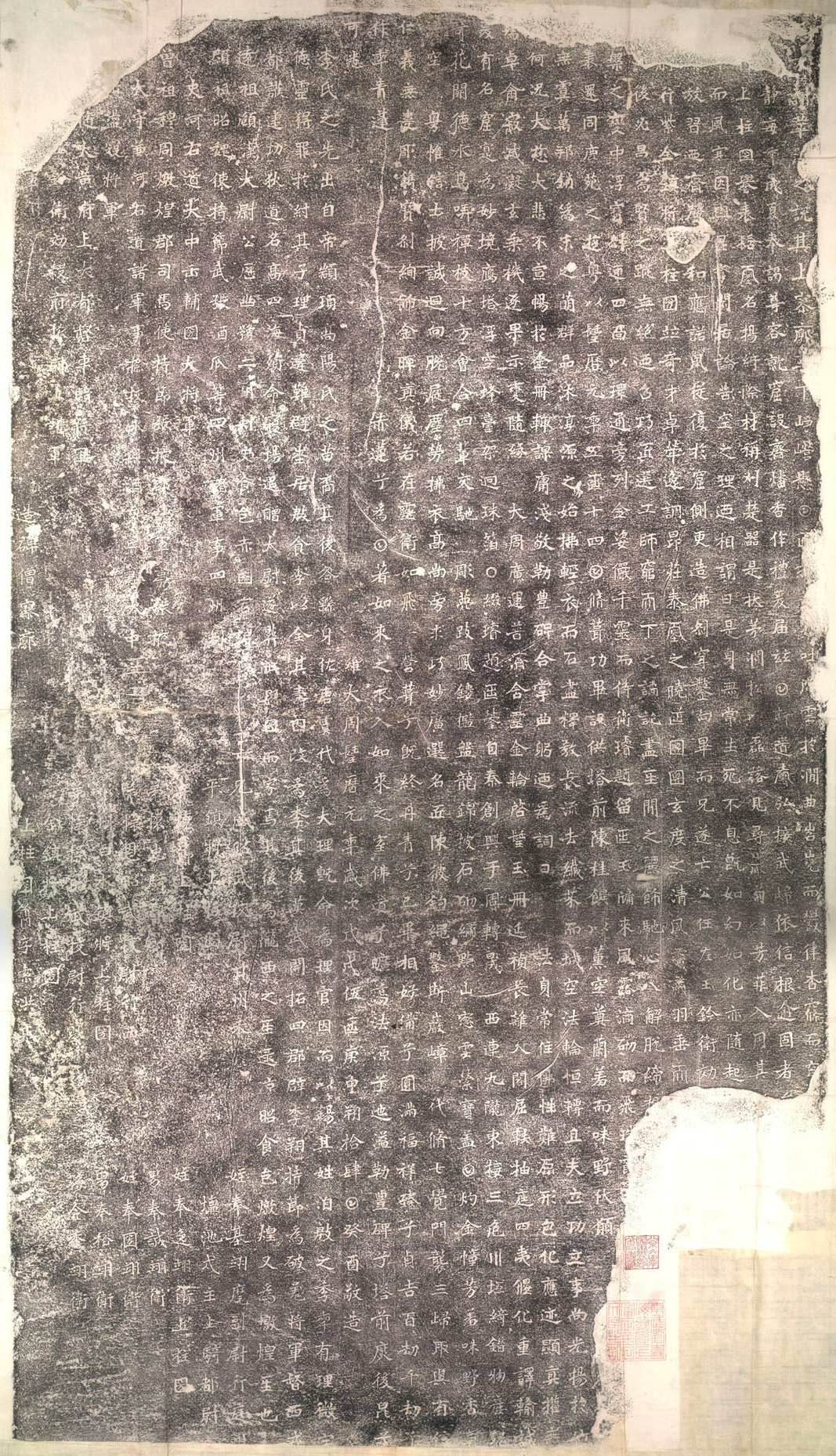

宿先生利用文獻材料推進考古學研究的最好例子,是大家熟悉的利用金皇統七年(1147)曹衍撰《大金西京武州山重修大石窟寺碑》(簡稱《金碑》),重建了云岡石窟的年代體系和后期的營建歷史。“我讀宿先生的相關文字,最大的感受是,這么一方《金碑》,原石早已毀滅,連拓本都不存在,可是元朝末年的熊自得撰《析津志》時,過錄了這方碑文。《析津志》撰成未及刊印,明初編《永樂大典》時,分韻抄錄《析津志》文字。到清光緒十二至十四年(1886-1888),繆荃孫從國子監借抄《永樂大典》天字韻所收《析津志》文字計八卷,《金碑》即在其中。后來相關部分的《永樂大典》又毀于庚子(1900)八國聯軍,只有繆荃孫抄本保存下來,經李盛鐸而入藏北大圖書館,為宿先生發現其價值。僅此一失再失的文本,轉抄而秘藏的文獻,就已經讓人看得頭暈目眩,更何況發現其中所記,原本是有關山西大同云岡石窟的一篇重要的文字,而這篇文字是做了幾十年云岡考古的日本學者壓根也不知道的云岡石窟營建史料。這沒有一定的文獻功力,怎可能慧眼相識。”榮新江在《考古撼大地 文獻理遺編——紀念宿白先生》一文中寫道。

宿白先生對《金碑》校注一文的修改筆記

宿白先生對《金碑》校注一文的修改筆記

同樣的例子還包括對于敦煌莫高窟原立于332窟前室南側的《李君莫高窟佛龕碑》的研究、北宋呂大防主持刻制的《長安圖》碑的研究等。

李君莫高窟佛龕碑

李君莫高窟佛龕碑

宿先生對北大圖書館寶藏的熟悉,并不僅僅限于文獻、石刻,數量不多的敦煌吐魯番文書寫卷,他也非常熟悉。他在內部發行的考古學教材中,曾提到北大圖書館藏的北涼貲簿,引起朱雷先生的注意。朱雷在宿先生的幫助下,在北大圖書館得見原件,撰寫了《吐魯番出土北涼貲簿考釋》(《武漢大學學報》1980年4期),結合科學院圖書館所藏同組文書,考證其為《北涼高昌郡高昌縣都鄉孝敬里貲簿》,大大推進了十六國時期的田畝賦役制度的研究,也為后來吐魯番文書的整理,提供一件標本性的文書。這件對于敦煌吐魯番研究頗有意義的成果,也應當說是拜宿先生之賜。

佛教遺跡考古的開創者

宿先生和中國佛教考古學發生聯系,主要由于工作關系。50年代初,當時各地較大規模的建設工程尚未展開,考古工作以調查地上文物的現況為主。文化部文物局組織的幾次重要調查:1950年雁北地區勘查、東北遼西地區調查和1951年敦煌莫高窟的調查,宿白都參加了。“這幾次調查,佛教遺跡是主要對象,因此對這個工作發生了興趣,同時也積累了一些第一手資料。”宿白曾回憶說。

1952年,北大文科研究所與文物局、中國科學院考古研究所合辦考古工作人員訓練班和北大歷史系成立考古專業,為了開設中國考古學課程,宿白分工擔任漢以后一段考古學教學。宗教遺跡是這一段考古學不可缺少的部分,而佛教遺跡又是宗教遺跡中的重要內容,于是分配的工作和先生個人的興趣就結合起來了。

云岡石窟曇曜五窟第20窟

云岡石窟曇曜五窟第17窟正中交腳菩薩

云岡石窟曇曜五窟第19窟西小龕釋迦多寶共坐像龕

宿白在《我和中國佛教考古學》一文中介紹道,佛教遺跡以建筑構造的不同,可分寺院遺跡和石窟寺遺跡;以地區和派系分,主要是漢地佛教遺跡和藏傳佛教遺跡。“文革”前我著重的是漢地的寺院遺跡;“文革”后,逐漸擴展重點范圍,既包括了石窟寺,又包括了藏傳佛教遺跡,因而產生了應當考慮較全面、較有系統的中國佛教考古學的想法。

佛教考古學除了寺院、石窟寺遺跡外,還應包括各種佛教遺物,如各地發現的造像、造像碑、法具和有關的經卷、文書等。這類遺物有的現已無法附麗于某遺跡,有的雖知所屬,但屢經擾亂,混雜已久。前者如早年傳世之品,后者如本世紀以來西北諸石窟的發現,其中以1900年敦煌莫高窟藏經洞的發現最為重要。藏經洞發現以經卷為主的各種遺物,從敦煌佛教考古方面考察,它的重要性恐怕不低于古代文獻的研究,因為這批遺物也是了解莫高窟各洞窟內容以及敦煌地區包括佛教史在內的自南北朝以來的歷史的基本資料。

宿白先生在敦煌莫高窟(1962年)

石窟寺考古是宿白先生長期思考的歷史考古學問題之一。宿白花費了很大的功夫來研究推動中國石窟寺考古的調查、研究工作。宿白先生認為:石窟寺考古首先要探討排年、分期和性質,然后才能進一步討論它的社會性質。因此,注重窟室形制、布局、分組和形象各種題材組合與造像特征的調查記錄是最重要的環節。考古學的基礎是層位學和類型學,石窟寺的考古學記錄,相當于考古學的層位學。石窟寺考古學的記錄,不是一般性的調查記錄,它所要達到的最高標準是在考古對象被破壞以后,可以根據調查記錄,進行復原工作。這一點,對于石窟遺跡來講,尤其重要,因為石窟的壽命不可能永久存在下去,它會一點一點地消失,最后全部損毀。阿富汗巴米揚石窟的被毀,完全突顯了詳盡考古調查工作的重要性。

2004年宿白先生(右)在龍門石窟

“在宿白先生進行的一系列開創性工作中,他的每一部著作幾乎都標志著佛教考古學科一個新的起點,我們都可以從中學習到許多東西,如提出問題的角度、解決難題的方法和可靠而不被注意的材料信息等等。他會輕而易舉地抓住問題的本質進行討論,與長廣敏雄的論戰完全突顯了他的這種才能。幾十年后的今天,這些著作仍然是學術領域中的經典著述,《中國石窟寺研究》《藏傳佛教寺院考古》乃至著名的《敦煌七講》都是這樣的著作。”西北大學文化遺產學院羅豐、浙江大學藝術與考古學院李志榮在《宿白與中國石窟寺考古調查》一文中評價道,“宿白先生關于石窟考古調查的思想是全面的,方法具體而詳盡,即使過去五十多年,由于技術的進步,一些過于艱困的測量已經變得相對簡單。但是宿白先生所要求的具體操作方法、關注問題仍具有現實指導意義,或者說我們仍然沒有達到宿先生所要求的水準。”

以考古重現歷史:城址、墓葬、文化遺產

宿白先生一生摯愛歷史文化,晚年依然十分關心文化遺產生存狀況。2009年夏天,時任國家文物局局長的單霽翔收到宿白先生一封言辭懇切的來信,信中寫道“近聞云南古水電站,將上馬修建,并將全部淹沒西藏芒康鹽井鹽田,為此我深感痛心!”宿白先生呼吁:“鑒于芒康鹽井鹽田在我國西南地區歷史、文化、文物、景觀、自然、民族、宗教等多方面的重要性,以及巨大的潛在遺產和文物價值,特別是它作為一部現存的活的歷史,在當今世界各地極為罕見。因此,無論如何都應該負責任地把這處中華民族的珍貴遺產保護下來。”

西藏芒康鹽井古鹽田,位于瀾滄江東西兩岸,是我國唯一保持完整最原始手工曬鹽方式的地方,芒康鹽井過去是藏漢政治經濟文化交流的主要通道,也是茶馬古道重要的驛站之一。

帶著宿白先生的重托,單霽翔立即踏上西藏芒康鹽井鹽田保護狀況調查之行。西藏芒康地處瀾滄江流域,兩岸山體呈南北走向,區域內形成以高山深谷為主的峽谷地貌。

“考察期間,我們對于當地豐富的文化與自然景觀,當地民族構成、宗教信仰、文化面貌所具有的多樣性,以及千百年來鹽井地區的歷史文化變遷有了一定認識。特別是芒康鹽井鹽田雖然具有上千年的悠久歷史,至今仍為當地藏族、納西族民眾傳承沿用,是典型的活態文化遺產。”單霽翔在《宿先生的呼吁挽救了獨一無二的芒康鹽井鹽田》一文中寫道,“在文化遺產現場,我們召開了芒康鹽井鹽田保護座談會,對鹽井鹽田遺址和遺產環境保護提出要求。”

西藏芒康鹽井古鹽田航拍圖(局部)

回到北京,國家文物局立即致函云南省政府和西藏自治區政府,明確要求停止水庫建設方案實施,絕對不能因水庫建設使芒康鹽井鹽田這處珍貴文化遺產遭到破壞,同時應將芒康鹽井鹽田列入文物保護單位。經過一番努力,得到云南和西藏方面的回復,承諾停止水庫建設,對芒康鹽井鹽田實施整體保護,并申報全國重點文物保護單位。

(本文整理自云岡石窟、“三聯學術通訊”以及“清源文化遺產”、文博山西等公眾號相關資料。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司