- +1

在這位短篇小說作家界定中,《尤利西斯》其實是短篇而非長篇|此刻夜讀

文學報 · 此刻夜讀

睡前夜讀,一篇美文,帶你進入閱讀的記憶世界。1974年《巴黎評論》編輯部諸人

在1953年《巴黎評論》創刊號發刊詞中,“《巴黎評論》幫”重要成員、代為執筆的年輕作家威廉·斯泰倫如此寫道:

從文學角度來講,我們如今生活在所謂“批評的時代”,到處都是關于卡夫卡、亨利·詹姆斯、梅爾維爾,或者那些曇花一現的作家們的論文;文學雜志里則充斥著“藝術建筑美學”“時代精神”“二分法”一類的術語,它們似乎正處在要殺死文學的邊緣,不是用非利士人的大棒殺死它,而是用有學識的閑談讓它窒息。

“其結果就是,我們有了批評家,卻沒了創造者……”斯泰倫繼續寫道,“《巴黎評論》希望突出創意寫作作品,即小說和詩歌;這并非是要排斥評論,而僅僅是想要將評論從其在大部分文學雜志里所占據的支配性位置上移走。”

評論被移走之后,出現在《巴黎評論》創刊號中的,是一個名為“作家訪談”(Interviews)的欄目。第一位受訪者是E.M.福斯特,編號為“小說的藝術No.1”——傳遞的理念再明顯不過:這是一本屬于創作者而非批評家的文學雜志。

今年是簡體中文版《巴黎評論》系列出版十周年,而近期99讀書人推出的《巴黎評論·作家訪談7》正好是該系列的第十本。書中收錄有16篇訪談,依其在《巴黎評論》的刊發時間排序,最早一篇發表于1954年,最晚一篇2014年,時間跨度60年。涉及的16位作家,依性別劃分,有男性作家14人,女性作家2人;依寫作領域細分,有小說家12人,詩人2人,劇作家1人,文學批評家1人。

其中,莫拉維亞訪談有意保留了莫拉維亞與采訪者互懟的片段,讀后會對《巴黎評論》訪談的采寫和編輯原則有進一步的感知。博學而謙虛的喬治·斯坦納,在論及自己的作用時如是說道:“你我這樣的人,作用到底是什么?我們是引水魚,這些奇怪的小東西,游在真正的大家伙——大鯊魚或大鯨魚——前面,對人們發出警告:‘大家伙來了。’”

今天夜讀,選取了來自弗蘭克·奧康納和約瑟夫·布羅茨基的部分訪談。在弗蘭克·奧康納的訪談中,讀者會讀到奧康納對“短篇小說”這一體裁的界定,以及為什么在他看來《尤利西斯》《我彌留之際》這樣的作品其實是短篇而非長篇小說。而約瑟夫·布羅茨基則對詩歌做出了迄今所見最強有力的辯護。

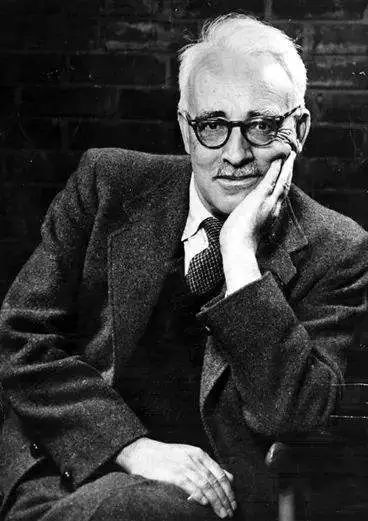

弗蘭克·奧康納

路旦俊 / 譯

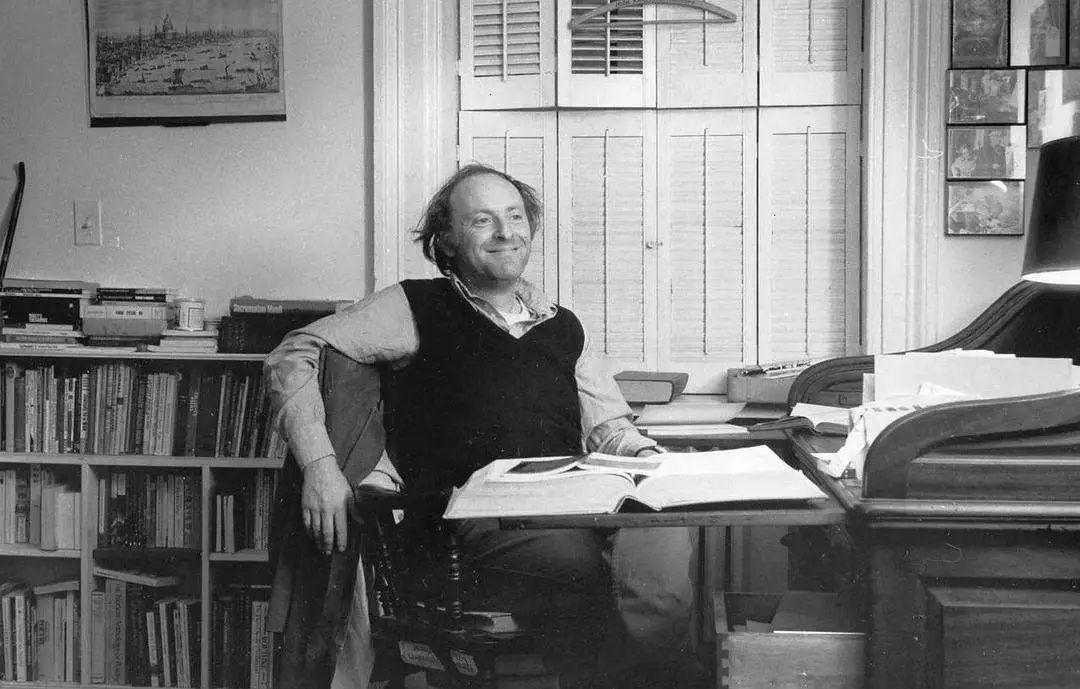

場景:弗蘭克·奧康納中等身材,不胖不瘦,一頭濃密的銀發,向后梳成一個大背頭,眉毛漆黑。他說話時有著低男中音的音高,共鳴性很強,也就是那種被形容為自動唱機的低音。他帶有愛爾蘭口音,卻沒有絲毫的“鄉土音”,說話時語調富有音樂性。他喜歡侃侃而談,根本不需要人催促他談論采訪的話題。他的衣著傾向于粗花呢和休閑裝:沙漠靴、燈芯絨夾克、粗花呢大衣;脖子上用繩子系著一件分量不輕的銀質飾品代替領帶,這種打扮明顯帶有一點加利福尼亞的氣息。

奧康納雖然平易近人、待人友好,在最初幾次會面時卻喜歡對人進行評定。這表明,如果他不喜歡所看到的東西,他會在看到你那一刻就對你毫不留情。他妻子描述了他倆出去散步遇到一群游手好閑的青少年時的情景。他們說了句痞話;奧康納走過去告訴他們,如果他們知道好歹,就趕快回家。男孩們見他滿頭銀發,便帶著幾份尊敬走開了。

奧康納的公寓位于布魯克林,他和年輕漂亮的美國妻子住在那里。現代化的客廳很寬敞,白色的墻壁,外加視野開闊的屋角,可以看到下曼哈頓區和紐約港。布魯克林大橋在不遠處橫跨大河,可以遠眺港口的窗戶下有張桌子,上面放著一臺打字機、一小堆紙和一副雙筒望遠鏡。雙筒望遠鏡是用來觀察“前往愛爾蘭的”客輪的,因為他每年都要回愛爾蘭一次。他說如果不回愛爾蘭,他難以存活。

——安東尼·惠蒂爾,一九五七年

《巴黎評論》:為什么你更喜歡以短篇小說作為媒介?

奧康納:因為這是我所知道的最接近抒情詩的東西——我寫了很長一段時間的抒情詩,然后發現上帝并沒有打算讓我成為一個抒情詩人,而最接近抒情詩的東西就是短篇小說。一部長篇小說實際上需要更多的邏輯和環境知識,而短篇小說可以像抒情詩一樣脫離環境。

《巴黎評論》:福克納說過,“也許每個小說家都想先寫詩,但發現自己做不到,然后就嘗試寫短篇小說,這是繼詩歌之后要求最高的形式。失敗之后,他才開始寫長篇小說”。你對此有何看法?

奧康納:我倒是想安慰自己,那樣真是太妙了。這聽起來絕對完美,只是從一個短篇小說家的角度來說,這句話意味著寫長篇小說易如反掌,世人皆能從事,而事實上,從我本人創作長篇小說的經歷來看,長篇小說對我而言始終太難駕馭。至少,寫出一部像《傲慢與偏見》這樣的小說,可不是一個失敗的文學學士、失敗的詩人、失敗的短篇小說家或者一事無成的人所能做到的。在長篇小說中創造一種延續生命的感覺——這才是重點。我們在短篇小說中沒有這個問題,因為在短篇小說中你只是建議延續生命。在長篇小說中,你必須創造它;這就解釋了我與現代長篇小說之間的一個矛盾。即便是像《我彌留之際》這樣我非常欣賞的長篇小說,也根本不是長篇小說,而是一個短篇小說。我認為,長篇小說是建立在時間的特性、時間的本質以及時間對事件和人物的影響之上的。當我看到一部長篇小說的故事情節僅僅發生在二十四小時內之后,我就會想,為什么這個人要把這個短篇故事拖長。

《弗蘭克·奧康納短篇小說選》|人民文學出版社

《巴黎評論》:葉芝說,“奧康納為愛爾蘭所做的事就像契訶夫為俄羅斯所做的一樣”。你如何評價契訶夫?

奧康納:哦,我自然非常欽佩契訶夫。我想每個短篇小說作家都一樣欽佩他。他是獨一無二的,是一個值得閱讀、欽佩和崇拜的人。但千萬、千萬、千萬不要模仿他。他擁有各種最非凡的技術手段,而一旦你開始模仿他卻并不具有這些技術手段的時候,你就會陷入一種散漫的敘事結構中,我認為即使是像凱瑟琳·曼斯菲爾德這樣優秀的短篇小說作家也未能幸免。她看到契訶夫顯然在沒有偶發性意義的情況下構建了一個故事,于是便認定如果她也構建一個沒有偶發性意義的故事,那也同樣會成功,結果卻事與愿違。她忘記了一點:契訶夫做過很長一段時間的記者,也為多家幽默雜志撰稿,寫過啞劇,寫過雜耍劇,他很早就學會了如何保持讀者興趣這門藝術,學會了創造有著堅實骨架的結構。這一點只是在他的后期作品中隱藏了起來。他們認為沒有骨架結構也行,但他們都錯了。

《巴黎評論》:那工作習慣呢?你如何構思一個短篇小說?

奧康納:莫泊桑的忠告向來是“在白紙上寫上黑字”,而我一直都是這么做的。我不在乎最終寫成什么樣子,我是什么樣的爛文字都寫,只要這些爛文字能夠覆蓋故事的主線,然后我才能看出端倪。在我寫作時,在我給一個短篇寫草稿時,我從來沒有想過要寫一個漂亮的句子,“那是八月里一個美好的晚上,伊麗莎白·簡·莫里亞蒂正沿著大路走來”。我只是粗略地寫下發生了什么,然后我就能看到結構的樣子了。對我來說,故事的設計最重要,因為它可以告訴你,這里的敘述中有一個很糟糕的漏洞,而你真的應該用某種方式來填補它。我總是關注故事的設計,而不是故事的處理。我昨天剛寫完一篇關于我朋友A.E.科帕德的文章,這位英國最偉大的短篇小說大師約兩周前去世。我描述了科帕德撰寫短篇小說時的方法,帶著筆記本到處轉悠,記錄閃電的形狀,記錄某棟房屋的外觀,并且始終使用比喻給自己以提示:“這條路宛如一條巨蟒匍匐上山”或者類似的東西,“她說了這些,酒吧里那個男人說了些別的”。他把這些全都寫下來之后,就一定有了故事框架,然后他就會開始設計所有的細節。我可永遠做不到這一點。我得先看看這些人都干了些什么,然后我開始想,這是一個美好的八月夜晚還是一個春天的夜晚。我必須等主題出來后才能進行下一步。

《巴黎評論》:你認識詹姆斯·喬伊斯嗎?

奧康納:只見過幾次,也有過書信來往,僅此而已。他這個人比較靦腆,但與福克納的靦腆不同——福克納平易近人,但是喬伊斯比較傲慢。

《巴黎評論》:短篇小說最重要的要素是什么?

奧康納:你必須有一個主題,一個需要講述的故事。桌子對面有個人,我在和他說話;我要告訴他一些他感興趣的事情。你很清楚,我們在哈佛遇到的主要困難在于,有些人跟女孩子有過風流韻事,或者有過其他有趣的經歷,他們想直接進來講這件事。這不是主題。主題是對每個人都有價值的東西。說實在的,如果你曾經有過這種經歷,你肯定不會在酒吧里抓住一個男人,對他說:“聽著,我昨晚約了一個女孩出去,就在查爾斯橋下。”你絕對不會干這種事。你抓住一個人說:“聽著,我昨天遇到了一件非同尋常的事情——我遇到了一個人,他對我說了這些——”對我來說,這就是一個主題。當你抓住一個人的衣領想要訴說的時候,那就是一個真實的故事。這意味著你想告訴他,并且認為這個故事本身很有趣。如果你開始描述自己的個人經歷,一些只有你自己感興趣的事情,那么你就無法表達自己,你最終無法說出你對人類的看法。你開口說出來那一刻,你就有了一份責任。

我來告訴你我想說什么吧。我們當時在愛爾蘭南部海岸度假,和一個老農民聊天。他說他的兒子(其實已經死了)去了美國,娶了一位美國姑娘,她來看他,獨自一人。她的醫生顯然告訴她去愛爾蘭旅行有益于她的健康。她和他們住在一起,看望了他兒子的朋友和其他親戚,直到她走了之后,他們才知道男孩已經死了。她為什么不告訴他們?這就是你的故事。吸引讀者,讓讀者成為故事的一部分。你一直在說:“這是關于你的故事——這是關于你的故事。”

《巴黎評論》:你有什么鼓勵的話要送給年輕作家嗎?

奧康納:嗯,有一句:不要把退稿信太當回事。我認為他們根本就不應該把退稿信寄出去。我覺得單單是這些退稿信就可以構成一個非常有意思的選集。這在很大程度上是要讓你記住,當你寄出某個作品時,某某人在另一端等著你的作品,而且他有一定的興趣。舉個例子來說明我對退稿這件事的看法:我有一個短篇被某家雜志錄用了,于是我又一如既往地重新寫了一遍,然后寄了回去。嗯,收到稿子的卻是另一個人,結果我收到了一封信,信的措辭非常友好,說他們無法采用這個短篇,但他們會對我以后寫的任何東西非常感興趣。

(原載《巴黎評論》第十七期,一九五七年秋/冬號)

約瑟夫·布羅茨基

李以亮 / 譯

一九七九年十二月,約瑟夫·布羅茨基在他位于格林威治村的寓所接受了采訪。他未刮胡子,看上去有點苦惱。他正在校閱新書《言辭片斷》的長條校樣。他說,他已錯過了所有可接受的最后期限。他客廳的地板上堆滿了文件。我曾建議在一個更方便的時間采訪他,但布羅茨基并不介意。

他寓所的墻壁和各處幾乎都被書籍、明信片和照片淹沒。有許多更早一些的照片,布羅茨基與奧登、斯彭德、奧克塔維奧·帕斯,以及其他的朋友在一起。壁爐上方,是兩幅加框的照片,一幅是安娜·阿赫瑪托娃,另一幅是布羅茨基和他的兒子,后者仍在俄羅斯。

布羅茨基沖了兩杯速溶咖啡。他坐在壁爐旁邊的椅子上,三個小時里保持著相同的姿勢——偏著頭,兩腿交叉,右手要么拿著香煙,要么放在胸前。壁爐堆滿了煙蒂。每當他厭倦了吸煙,就會把香煙扔往那個方向。

對于第一個問題的回答,他自認不甚滿意。他說了幾次:“讓我們重新開始。”但是,訪談進行大約五分鐘后,他似乎已經忘了錄音機的存在,或者換句話說,忘記了采訪者。他語速加快、熱情高漲。

布羅茨基的聲音,按照娜杰日達?曼德施塔姆的描述,如同“非凡的樂器”,帶有鼻音,非常洪亮。

在一個間息時刻,布羅茨基問我喜歡何種啤酒,然后去了街角商店。在他穿過院子返回時,一個鄰居問了一聲:“你好嗎,約瑟夫,你好像在減肥?”“不知道,”布羅茨基回答說,“當然,我在失去頭發。”過了一會兒,他補充道:“以及我的心智。”

采訪結束后,布羅茨基看上去很放松,與四個小時之前為我開門的那個人判然不同。他似乎還不愿停止說話。此時地板上的文件開始引起他的注意。“我非常高興我們做了這么一個訪談。”他說。他目送我出門,并伴隨他最喜歡的一語:“吻你!”

——斯文·伯克茨,一九八二年

《巴黎評論》:你對他人將你的作品翻譯成英文的方法介意嗎?

布羅茨基:我對翻譯的主要觀點是要求“準確”,而他們經常“不準確”——這是完全可以理解的。讓這些人如你所愿地準確,是非常困難的。因此,與其為此事發愁,我想,也許不如我親自來嘗試翻譯。

此外,我有原詩,這就夠了。我把它翻譯了,無論好壞,它都會保持不變。我的俄語桂冠——或者差個桂冠——已使我足夠滿意。在美國詩壇,我并不尋求一個好的座次。許多翻譯令我不快,其實是因為它們不是很好的英語。這可能是因為我對英語的愛,還是相當無經驗、相當新鮮的愛,因此也可能使我受制于一些額外的敏感性。所以,與其說我煩惱的,是我的詩歌的英語版本很糟糕,不如說我煩惱的是壞的英語詩歌。

某些譯者信奉某種他們自己的詩學。在許多情況下,他們對現代主義的理解是極其簡單的。他們的想法,如果簡要說來,就是“散漫”。以我來說,卻寧愿我的詩聽起來老套平庸,也不愿它們松弛或散漫……我寧愿像有序的陳詞濫調,也不愿是機巧的松散。

《巴黎評論》:你最后是怎樣與阿赫瑪托娃會面的?

布羅茨基:那是在一九六一年,我想。那時我和兩三個人交上了朋友,后來他們在我的生活中發揮了很大的作用——就是后來所謂“彼得堡詩人圈子”。大約有四個人。其中一個人,我認為,是今天俄羅斯最好的詩人。他的名字叫葉夫根尼·萊茵;這個姓取自萊茵河。他教會我很多寫詩的訣竅。也不是他教。我讀他的詩,他讀我的詩,我們坐在一起,彼此慷慨地交流,假裝我們比實際知道得更多;他比我知道得多,因為他比我大五歲。在那個年齡,這相當重要。他曾經說過一個事,我通常會把這個告訴其他詩人——他說,如果你真希望寫出有效的詩,形容詞的使用應該降低到最小程度;但是,你要盡可能多地塞進名詞——甚至動詞也有害。如果你給你的一首詩蒙上某種神奇的面紗,將形容詞和動詞蒙住,當你揭開面紗后,紙上留下的應該是一層“名詞”。在某種程度上,我遵循了這個建議,雖然不是宗教般地虔誠。它帶給我很多好處,我必須說。

《小于一》|上海譯文出版社

《巴黎評論》:你詩歌里的聲調是可怕地孤獨的,沒有從與他人的互動里獲益。

布羅茨基:是的,正是那樣。阿赫瑪托娃在一九六二年看過我的第一批詩之后,說過同樣的話。她就是這樣說的,一字不差。我冒昧地認為這是我詩歌的特點。

《巴黎評論》:你試過寫任何形式的小說嗎?

布羅茨基:沒有。年輕的時候,我試過寫一部長篇小說。我自以為,我寫的東西在現代俄語寫作里是一個突破……很高興,我再也沒有見過它。

《巴黎評論》:你說過,你很滿意自己用英語寫作的悼念洛威爾的詩。為什么你沒有繼續用英語寫詩?

布羅茨基:有幾個原因。首先,我有足夠多要用俄語去寫的東西。而用英語寫作,你要面對很多極好的、健在的寫作對手。這樣做是沒有意義的。我用英語寫作那首挽歌,僅僅是想取悅亡靈。當我寫成給洛威爾的那首挽歌后,又有一首詩以英文的形式襲來。我感覺到了那美妙的韻律,但我告訴自己打住,因為我不想為自己創建一個額外的現實。同時,如果那樣,我將不得不與以英語為母語的人競爭,對吧?最后,也是最重要的,我沒有那個抱負。我滿足于我用俄語所做的事情,有時順利,有時不順利。不順利的時候,我也不會想到試用英語。我不想被處罰兩次[笑]。至于英語,我用它寫隨筆,這帶給我足夠的信心。事情在于——我真不知道如何表達清楚——從技術上來說,英語是我生活中剩下的唯一有趣的事了。這不是夸張,也不是一個冥思苦想的說法。事實就是這樣,對吧?

《巴黎評論》:當你寫作一首詩達到某個極點,接著可能朝一個你無法控制、無法想象的方向發展時,你認為在心理上發生了什么?

布羅茨基:問題是你總可以一直寫下去,即使你有了最好的結尾。對于詩人來說,信條或教義不是終點,恰恰相反,它們往往是他的形而上學之旅的起點。比如,你寫了一首有關耶穌被釘死在十字架上的詩。你決定寫十節——而在第三節,你已經寫到耶穌被釘死在十字架上。你必須走得更遠,增加一些其他的——寫出某些“非現成的東西”。從根本上說,我想說的是,關于“無限”的詩學概念要更為廣大,它幾乎是由“形式”自身推動的。有一次,在布萊德·洛夫,我與托尼·赫克特談起對《圣經》的使用問題,他說:“約瑟夫,你是否同意,詩人要做的,就是從這里面發掘出更有意義的東西?”事實就是這樣——《圣經》里存在更多的意義,對吧?在更好的詩人的作品中,你會感到他們不再是與凡人、或者某個六翼天使似的生靈交談。他們所做的,是與語言本身交談——把語言當成美、感性、智慧、反諷——對于語言的這些方面,詩人是一面清晰的鏡子。詩歌不是一門藝術或藝術的一個分支,它是更多的東西。如果有什么將人與其他物種區別開來,那就是語言;而詩歌,作為語言最高級的表現形式,它是我們的人類學甚至遺傳學目標。那些視詩歌為娛樂的人,視其為一種“讀物”的人,首先就對自己犯下了一個人類學上的罪。

(原載《巴黎評論》第八十三期,一九八二年春季號)

原標題:《在這位短篇小說作家界定中,《尤利西斯》其實是短篇而非長篇|此刻夜讀》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司