- +1

社區(qū)營造|家門口的城市設計:一場在地居民共創(chuàng)實驗

在上海城市設計挑戰(zhàn)賽中得了獎,雖然只有第二名。

我把這個消息在“新華區(qū)域街坊群”里公布了,并說下次活動和大家分享我們的比賽成果。已經(jīng)冷寂了一陣兒的群里又熱鬧起來,紛紛表示祝賀,但更多的人關心的是:之后呢?會按照你們設計的實施么?

如果是以往的我,一定會瞇起眼睛面帶嘲諷地說 “怎么可能!”但經(jīng)過了這一年的東奔西跑,以及借著這個競賽所做的一系列事情,我反倒樂觀了不少:公眾的力量是很強大的。而更重要的是,這股力量正在越來越多的被“上面”所重視,并慢慢為它清理出一道出口。

在城市規(guī)劃和設計上,給真正生活在這里的居民賦權,讓他們有話可以說,有力可以出——這是我們借著這次競賽真正想嘗試去做的事情。

緣起

2016年的冬天,女兒剛剛3、4個月。我推著嬰兒車出門,想著帶她去離家直線距離500米外的華山綠地散步曬太陽。出門左拐,我在狹窄的人行道上艱難的走了15米,一邊還在小心不要把車撞到樹上,一邊就發(fā)現(xiàn)人行道戛然而止了,連個下坡也沒有留。只好狼狽地把車搬下來,戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地走在4米左右的單行車道上。馱著各種貨物的電瓶車從我身邊飛來飛去,冷不丁的在身后響起喇叭。

這種小弄堂,逛逛倒也有趣,只可惜,根本沒有給人逛的地兒。

別提逛了,下腳都困難。

摸索

還在做建筑師的時候,我曾經(jīng)很喜歡舊房改造這類課題,在美國的大農(nóng)村又參與過好幾個community housing(社區(qū)住宅)和公共綠地改建的項目,過程中有很多次和村民們進行charette(一種對于建筑師帶著圖紙在馬車上邊討論邊畫圖的傳統(tǒng)叫法)。

我想從這個角度出發(fā),邀請在這里生活的居民一起,做一些自下而上的更新設計。這包括道路斷面的梳理,功能的重新布局,街道家具的設計,以及沿街商鋪的改造等。

理想中的模式是我可以接觸每個商鋪的店家,了解他們的生活,從而設計一些可以改善他們根本生活的半公共-半私人空間,在保留街道商業(yè)活力的情況下,提升這條小道路的交通屬性,方便居民的出行。

我受到很多日本和臺灣社區(qū)營造的案例影響,幻想著可以和居民們一起為共同的利益努力,用設計改變人們對公共空間的理解,對場所的心理歸屬感和基本的生活習慣。

我開始關心自己家門口的規(guī)劃,去規(guī)劃局網(wǎng)站上看各種公示,第一次在政府門戶網(wǎng)站上留言反映問題,并且查詢和我們社區(qū)有關的各種新聞和歷史。在13487條信息里,有3條關于牛橋浜路,也就是番禺路222弄-定西路710弄的留言和回復,跨度從2008年到2016年,都是針對臟亂差亂停車的問題。政府均回復將大力整治。

而我的提問卻遲遲沒有收到任何回復。

我想知道的是,這條不到5m寬的小弄堂,道路等級是怎樣的?是否有道路紅線,以及市政管理?如果沒有,那它的管理主體應該是誰?兩邊商業(yè)的物業(yè)又由誰管理?

我家距離新華街道的辦公樓只有3分鐘步程,然而看著街道辦公樓每天緊鎖的大廳和偏門內常年站著的保安,我只能望而卻步。退而求其次,我拐到家旁邊去問“居委會大媽”。

可接待我的居委書記并不是大媽,她看上去40左右,留著短發(fā),一邊招呼我坐一邊說“來來,我來和你說明一下這邊的情況”,看上去嚴肅又親切。

弄堂的確只是弄堂,由街道管理,但短短幾百米卻涉及到三家居委會。書記也很無奈,“這些小門面都是外地人來租的,除了門口是做生意,后面還住著一大家子老小呢,東西擺不過來呀。”看得出來,書記對這些自己轄區(qū)里的非戶口居民們也是又憐又恨,據(jù)說他們?yōu)榱饲终脊灿玫囟逊烹s物,把剛剛種植好的綠化用開水澆死,城管和市容都只好睜一只眼閉一只眼……我聽得匪夷所思。

說話的間隙,不斷有大爺大媽爺爺奶奶們進出,書記忙著給合唱團的老阿姨找白紙抄譜子,給剛剛摔了腿的奶奶拿輪椅,又給記錯了免費就診時間的爺爺量血壓。

短短的半個小時,我見識了居委會日常工作的縮影。

兩天后,我試探地拿著我的提案去找書記,想得到她的支持,是否可以聯(lián)系到其他居民和店家,也希望能得到更上面街道的支持。書記認真看了,卻立馬勸阻了我要去和店家聯(lián)系的想法,原因很簡單:

“他們都是租戶,不會理你的,只能把你趕出來。”

而且因為最近要整治“破墻開店”的商業(yè),這些租戶們岌岌可危,擔心哪天就要被趕走,對來詢問的人都充滿警惕和敵意。別提什么改造意愿了。

說到要找街道,書記又支吾著說沒辦法幫我傳遞到上面去,“你明白吧,讓我去介紹不合適。”

但書記還是幫了忙,她說有一個小區(qū)圍墻要改造,讓我給她提點想法,然后把我做的方案轉到了街道里的負責人。就這么著,我誤打誤撞地開始為街道和居委會做一些小小的改造設計。

真正的公眾參與?

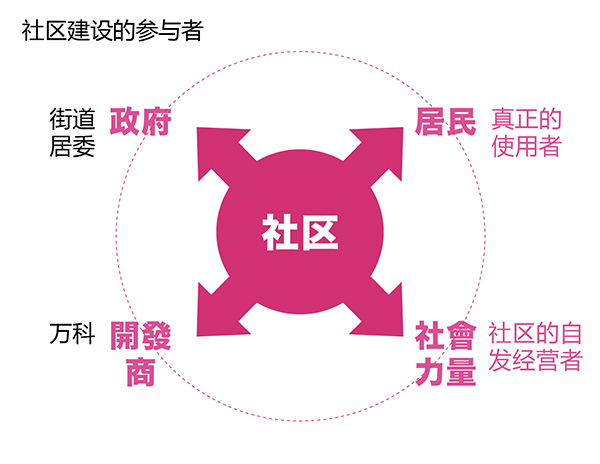

書記所說的這個“圍墻改造”的項目,在一個70年代修建的老舊小區(qū)里。它貌似不起眼,但卻因為緊鄰著上生所——萬科的哥倫比亞圈項目,受到了街道的重視。于是街道,居委,我,兩個居民代表和萬科的項目負責人,一起坐下來開會討論這堵分隔了商業(yè)開發(fā)項目和老齡化住宅小區(qū)的圍墻如何處理。我借機做了大篇幅的ppt講“社區(qū)營造”的概念,把政府,居民,開發(fā)商的角色職責都講了一遍,然后順帶著講了222弄的問題。

街道的主任說“小武啊,辛苦你一下,幫幫忙。等以后有了別的項目,設計費我們可以爭取。”

但我心里想的是,還是別了吧。

不為錢,雖然錢也是因素之一,但主要項目太難做。

設計的時候的確是從居民的日常生活出發(fā)的,驅蟲的綠化,保留的大香樟樹和柚子樹,圍繞大樹的環(huán)形木椅,還有人們希望的健身器材。考慮到一樓居民的窗戶,特地留了2米的距離種植了一排緩沖綠植。整個設計并不花哨,簡簡單單,就是希望老人們可以坐坐,孩子們可以爬上爬下,清晨下午鍛煉身體,太陽大的時候曬曬被子。

居民代表參加了兩次方案設計的討論匯報,幾個上海大媽都笑瞇瞇地夸贊說“好靈哦”。可事實上一開始施工就出現(xiàn)了矛盾。

看到施工隊進場,本來完全沒人在意的一小片荒蕪雜亂的綠地,突然熱鬧起來,路過的居民們紛紛聚集起來七嘴八舌開始討論。有的說要把樹全拔掉,鋪瓷磚,鍛煉身體;有的說要讓出地方專門晾衣服;還有的說小區(qū)里根本沒人要鍛煉,都是外面的人,吵都吵死了……

“百姓百姓,百條心。”居委書記曾經(jīng)這么說過。

作為一個第一次下基層的社區(qū)設計師,我充分地展現(xiàn)了自己缺乏經(jīng)驗的一面:我耐心地和居民們一個一個解釋,有什么考慮的因素,解決問題的方法,設計的理念……直到最后兩撥人開始用上海話對罵。我一臉茫然,不知道他們在吵什么,身經(jīng)百戰(zhàn)的包工頭師傅給我使眼色,讓我不要再理會居民的質疑。

但施工的壓力與日俱增,前一天還舉雙手贊成的大媽,第二天就拿著尺子出來了。她把卷尺拉出4米,往地上一擲,稱自己代表住在前面樓的居民,強烈要求活動區(qū)域要離開他們這棟樓4米以外。同時,不能在自己的窗外種植任何植物,怕招蟲子;而且要把晾衣架按照原位保留。

我束手無策,居委會的工作人員在一邊安撫群眾,包工頭師傅在另一邊叮囑工人們千萬不要和居民起沖突。一來二去,原本的設計只好在吵吵嚷嚷的“公眾參與”下完全變了樣子。

有了幾次經(jīng)驗之后,我漸漸意識到這種所謂即興“公眾參與”的弊端:居民們對未來的公共空間缺乏想象,卻對自己既有的個人利益緊緊抓著不放。前期的居民參與其實非常有限,也不可能顧及到所有人的利益(畢竟是公共空間)。

也有做過很多社區(qū)項目的朋友建議我們在施工的時候要把工地用圍擋圍起來,不要讓居民看到,避免不必要的麻煩。

而在另一些項目里,居委和街道也有其他的考慮。比如提前預見到一樓居民會有意見而把設計的公共座椅取消;或者某些項目的政治訴求遠遠大于其實際功能訴求。

有趣的鄰居們

222弄的改造終于也開始推動了。和我的設想一樣,施工隊把阻隔人行道和機動車道的綠化池打掉,釋放出了很多交通空間。于此同時,軟性治理被強有力地執(zhí)行了。

但和我所幻想的商戶們自發(fā)進行店鋪改造并整理公共空間的畫面截然不同;治理主要靠的是十幾個身穿市容制服的管理人員從早到晚的現(xiàn)場管理。他們責令商鋪店主把個人生活物品收回,嚴禁商品亂堆亂放,控制上下貨的時間和垃圾傾倒的場所。小弄堂的路面終于變得像樣多了,習慣了門口的清爽整潔之后,商戶們的臉色似乎也沒有那么難看了。

我一邊感嘆“自下而上”更新計劃的流產(chǎn),一邊也慢慢理解了居委書記和規(guī)土局的朋友對我的勸退:在這種產(chǎn)權流動,政策不明的公共空間,人們對哪怕很少的資源的需求都大大壓過了他們對美好生活的向往。

這時,長寧區(qū)規(guī)土局的某老師轉而給我提供了另一個渠道:城市設計挑戰(zhàn)賽。

自己家所在的番禺路社區(qū)被設為比賽基地,的確是一個好機會。我們終于得以系統(tǒng)地梳理一下這一片的空間和功能,而對于現(xiàn)在東一榔頭西一棒槌的小改造,以后也能夠有一個提綱掣領的指導方向。

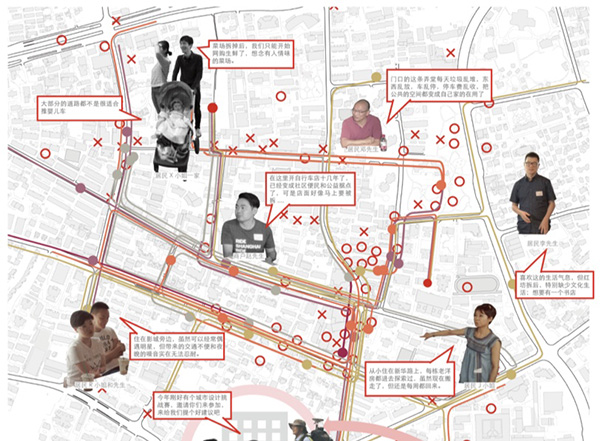

我的參賽伙伴,IVC(“在看得見的城市”研究小組)的Roy提議,與其分析具有可預見性的冷冰冰的大數(shù)據(jù),不如讓我們從自己的生活出發(fā),收集“有溫度的小數(shù)據(jù)”。我們把每天的生活(場所,路徑,時間,事件)落位到空間里,試圖分析出基地里的功能組團,街道的性格,需要改造的節(jié)點等等。

可我自覺我們一家的數(shù)據(jù)總是不足以說明問題。機緣巧合,我在愚園路的社區(qū)營造項目中認識了交大的博士后孫哲,又在寫作課上認識了互聯(lián)網(wǎng)新媒體“三明治”的創(chuàng)始人李梓新老師,而他們都是住在和我們同一社區(qū)的鄰居。就這么著,我們順藤摸瓜,竟然迅速地結識了幾十個在地居民,組建了一個微信群“新華區(qū)域街坊群”。數(shù)據(jù)收集的方式也從一開始的個人采訪,變成了街坊們線下聚會的社區(qū)營造工作坊。

如果不是這次活動,很難想象在這樣貌似老齡化的社區(qū)里住著這么多有活力、有意思的年輕人。大家的年齡差不多,介于15-40歲之間,半數(shù)都有家庭和小孩。而且和我們一樣,不是上海人,卻被這里梧桐樹蔭下的街道,近人的尺度,便利的生活設施和小資的情調所吸引,選擇在這里安家置業(yè)。

講起各自和社區(qū)的故事,每個人都是一肚子的話。從自己最初來這里的原因,到生活中遇到的各種痛點,還有各種有趣的故事和發(fā)現(xiàn)。這其中也不乏一些為了爭取更好生活環(huán)境而與物業(yè)和居委做斗爭的寶貴經(jīng)驗。

原來,和上海的爺叔大媽們一樣,這些年輕的新上海人也同樣熱愛并關注自己生活的社區(qū),也同樣有著每個人不同的痛點和訴求。除了對社區(qū)營造的熱情,他們也展現(xiàn)了豐富的背景資源和很高的行動力。

第一次工作坊順利結束,我們以游戲形式收集了大家的生活故事,又把它落位在空間地圖里,以協(xié)助我們的基地分析和節(jié)點設計。在熱火朝天的討論氛圍里,我意識到大家最迫切需要的,其實是一個出口,一個平臺,能讓我們的意見發(fā)表出來。

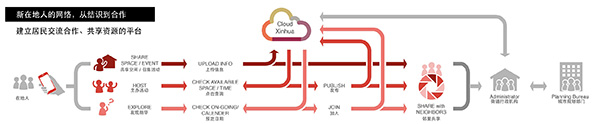

一個非正規(guī)的平臺

一個月之后,我們組織了第二場工作坊。這一次,我們想要嘗試的,是如何讓對話發(fā)生在不同利益相關者之間。

在這半年的社區(qū)改造工作中,我結識了幾種不同的人群:1.基層工作者(居委會)2.社區(qū)管理者(街道)3.規(guī)劃單位(上海市/長寧區(qū)規(guī)土局)4.開發(fā)商(萬科)5.物業(yè)/業(yè)委會 6.在地居民。

這6種人群其實在社區(qū)的空間營造上密切相關,可實際上,他們之間卻似乎隔著一堵高墻,我看到他們在各自的墻里忙忙碌碌,卻對墻對面的人視而不見。

我一邊聽著居民們對缺少活動場地各種抱怨,一邊聽街道的團工委書記為他們的資源沒有人來用而發(fā)愁;而街道“一片好心”做的一些沿街面的改造,既沒有規(guī)土局的參與,也讓開發(fā)商很無奈。

第二次的工作坊,我們特地去問街道和居委要了場地資源,又聯(lián)系了萬科在哥倫比亞圈項目的設計師,最終把地點定在了尚未對外開放的鄔達克歷史保護建筑——孫科別墅里。我們邀請了街道,居委會,上規(guī)院的朋友,萬科的負責人,小區(qū)業(yè)委會成員,以及街坊群里的居民們,想辦一場每個人都可以輕松暢談的茶話會。

因為活動舉辦的地點很特別,居民們都很驚奇原來家旁邊還有這種地方。緊接著又好奇起來這一片新開發(fā)的到底是什么,能為自己的生活帶來什么改變?原本因為對規(guī)劃看不懂,不了解而只能事后看熱鬧的心態(tài),也因為和開發(fā)商,規(guī)劃院的當面接觸,變成了積極的對未來的暢想。

競賽設計成果

在城市設計挑戰(zhàn)賽的設計成果里,我們做了很多的設計,很多的提案,但最重要的其實是一個概念,那就是“共創(chuàng)·共享”。

共創(chuàng),是所有人都作為設計的出發(fā)點,共同提供設計的基礎。而共享,則是在空間,功能,和時間的維度上,我們都可以共享這個社區(qū)的資源。

這次的設計提案其實更像是作為一個范本,來試驗這樣的一種社區(qū)營造的模式。

首先是我們基于在街坊見面會收集到的信息,把社區(qū)的每條街道,每個功能組團,或是空間節(jié)點賦予了具有人情味的屬性。比如對法華鎮(zhèn)路上豐富的小商店的喜愛,夾雜著人行道過窄的困擾;對上海影城的熱愛,夾雜著室內室外陳設老舊的尷尬,等等。

有了這些帶有溫度的“小數(shù)據(jù)”,再輔以抓取的“大數(shù)據(jù)”,幫助我們更有信心地對社區(qū)里的公共空間做出了規(guī)劃,同時對社區(qū)現(xiàn)有的功能進行了梳理和整合。而對之后提案的設想,也是經(jīng)過了街坊工作營的頭腦風暴而細化完善的。

有的是街道空間上:

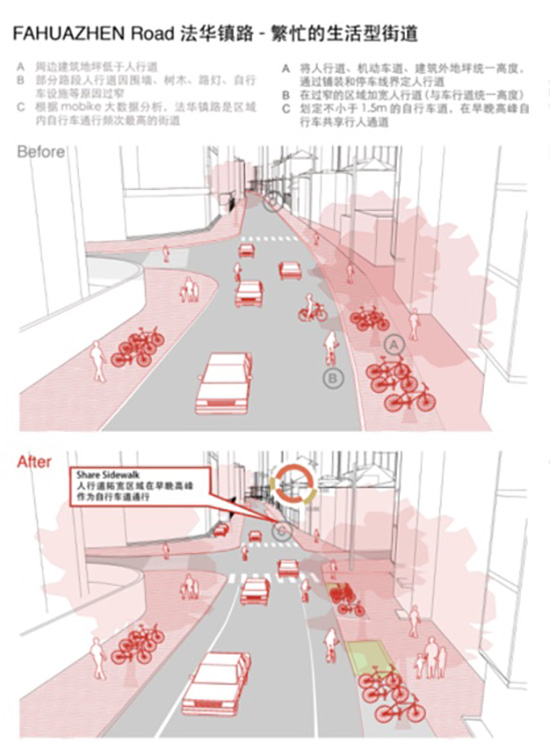

在既是生活服務類商業(yè)密集,又是區(qū)域內自行車通行頻次最高的法華鎮(zhèn)路,我們的設計將人行道、機動車道、建筑外地坪統(tǒng)一高度,變成一個完整的空間,只是通過鋪裝和停車線來界定人行道;同時在人行道過窄(由于圍墻、樹木等不可更改因素)的地方,我們將鋪裝向外擴展1至1.5米,增加了彈性的步行空間;而在早晚高峰時期,自行車則是可以和行人共享“慢行通道”。

這樣,在這條交通和生活都很繁忙的街道,人們通過對路權的“分時共享”,來解決原先的問題,保留其好的品質。

例如上海影城的前廣場,本來就有很復雜的高差,因為停滿了車,人車也無法分流,更不能很好的利用這個滿滿歷史感的“文化IP”;而室內的大廳,則是空曠卻雜亂,功能散落在各處,只有門口杵著萬年不變的功夫熊貓。我們大膽地設想了建筑改造的方案:將原本高出道路的廣場變成一個坡向影城的大草坪,它可以在不同時段有著不同的功能,例如白天的雕塑公園,和晚上的露天電影院;同時將影院的一層也開放給公眾共享,作為室外公共草坪的延伸,成為人們看展覽喝咖啡的休閑場所;而真正的電影院售票大廳功能被移至地下一層,被抬起的草坡廣場正好在街角創(chuàng)造了一個和人行道齊平的歡迎入口,幾個層高不同的平臺也可以是舉辦活動、講座、放映會或展覽的共享空間。

針灸式的空間改造項目,小小的微信群平臺,以及兩次的街坊工作營,都還只是些粗淺的嘗試。在社區(qū)自下而上的更新過程中,我們作為設計師,能起到的作用其實微乎其微。如果說靠設計拯救生活,在這樣的政治和經(jīng)濟環(huán)境下,未免太不自量力。

但一樓的張大媽已經(jīng)不再反對窗外的公共座椅,還要拉著我們把她家門口也鋪上草坪磚方便她出來活動。鄰居大哥也不再憂愁他永遠無處停放的汽車,因為隔壁的開發(fā)商已經(jīng)承諾了300個停車位。而大家盼望已久的菜市場終于又以新面貌開張了,居委和街道的人自豪地在群里發(fā)了新菜場的照片。

這些嘗試的結果,能讓人們對自己的社區(qū)有所期待,有所建言,有所行動;也讓政府機關和專業(yè)人士關注到在地居民的真實生活和需求。它的意義是切實和溫暖的。

而我,不知為何現(xiàn)在總被人稱作“社區(qū)規(guī)劃師”,實在當之有愧。如果說社區(qū)規(guī)劃師作為一種專屬職業(yè),是社區(qū)調研和規(guī)劃的專家,那我充其量是個懂點專業(yè)知識的熱心居民罷了。可這不正是每個社區(qū)真正需要的么?一個生活在這里,對這片地方有愛又有恨,想通過自己的努力去使它變得更好的居民。

(作者系建筑設計師/城市設計師/自由寫作者/半全職媽媽,現(xiàn)經(jīng)營工作室workshopXZ。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司