- +1

一個個“待解謎”的筆名,令作家本身成為了文學角色 | 此刻夜讀

文學報 · 此刻夜讀

睡前夜讀,一篇美文,帶你進入閱讀的記憶世界。

從卡洛·科洛迪到阿爾貝托·莫拉維亞,從約瑟夫·康拉德到巴勃羅·聶魯達,從特奧菲洛·福倫戈到伏爾泰,從翁貝托·薩巴到佩索阿,再到羅曼·加里(本名羅曼·卡謝夫,他在以埃米爾·阿賈爾署名的小說再次贏得龔古爾大獎后與世長辭),以及不可或缺的埃琳娜·費蘭特……歷史的長河里,作家和詩人們出于各種原因選擇使用筆名,他們的名字也因此名垂青史。

同樣的,別名(或網名)的使用,甚至崇拜,從未像今天這樣受歡迎,因為我們今日正生活在一個網絡的密林之中。意大利作家馬里奧·鮑迪諾在《你不知道我是誰》一書中深入剖析了歷史上的大作家和詩人們選擇使用筆名的人文原因及其影響,探尋歷史上作家筆名的趣味性,更兼有一定的現實意義。

《你不知道我是誰》

作者:[意] 馬里奧·鮑迪諾

譯者: 徐嘉娜

聯合低音·北京聯合出版公司

Lei Non Sa Chi Sono Io

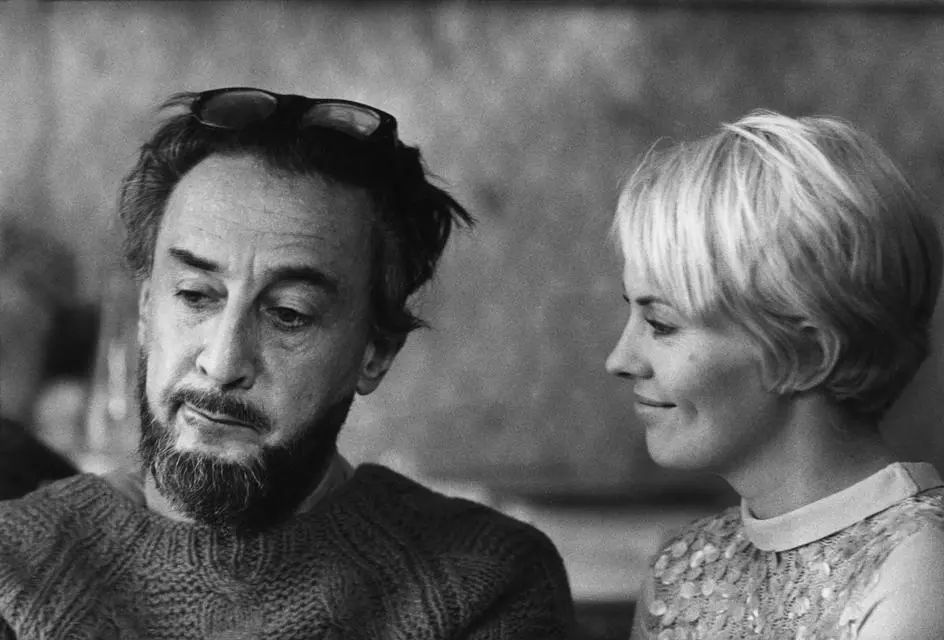

羅曼·加里是20世紀法國著名的公眾人物之一:他曾是戰時飛行員(如圣-埃克蘇佩里和安德烈·馬爾羅一般),亦是擁護戴高樂主義的英雄;他英俊瀟灑、風度翩翩、衣著考究,又暗藏著幾分挑逗的意思;他魅力超凡,身邊美女如云,過著常人幾乎無法效仿的生活。然而,1980年12月2日,他在巴黎巴克大街的家中,用一把手槍結束了自己傳奇的一生。這一天,距離羅曼·加里第二任妻子珍·茜寶自殺的日子僅一年之隔。她是電影明星,曾在《精疲力盡》中擔任女主角,并給觀眾留下了深刻的印象。盡管她與加里早已分居多年,但二人仍長期維持著朋友關系。

羅曼·加里與珍·茜寶

加里去世時只有66歲,他的死訊給其頗具爭議的傳奇一生畫上了句號。或者,更確切地說,是為他自己的“整部小說”拉下了帷幕。就在自殺前的幾個月,加里完成了人生的最后一部作品,并于11月30日寄給了出版商加斯東·伽利瑪,希望能在自己死后出版。這部遺著的題目為《埃米爾·阿雅爾的生與死》,其尾語頗有一絲詼諧諷刺的意味:“我玩膩了。謝謝,再見。”

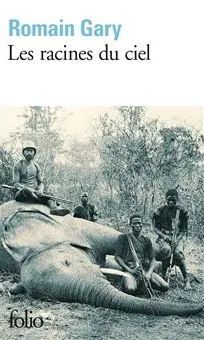

這里提到的阿雅爾,實際上是加里在人生最后六年中使用過的筆名。阿雅爾是一位被杜撰出來的作家,但文壇中卻幾乎無人質疑過,也從未有人真正深入調查過。然而,加里堅信,只要有誰稍微認真閱讀他的作品,這一偽裝便會露出馬腳。加里是一個成熟的男人,但他筆下的阿雅爾卻是一位“血氣方剛”的年輕人,因為在法國有一些尚未了結的官司而暫住巴西。加里憑借著1956年發表的長篇小說《天根》,一舉拿下當年的龔古爾文學獎,而阿雅爾也借著《如此人生》獲得了這一殊榮。曾有《快報》的一位評論記者稱,這位青年作家在創作時,至少得到過加里,或者更多人的指點。換句話說,該作品是一部合著,之后的那些才是他的專著。

羅曼·加里憑借《天根》和《如此人生》兩獲龔古爾文學獎

如今,回過頭來再看此事件,不難發現它跟神秘作家費蘭特的身份之謎有幾分相似,這位聞名世界的意大利女作家的身份,至今仍是個謎團。坊間流傳其作品均為“合著”,但如果我們進一步探究,其中又大有玄機。整部《埃米爾·阿雅爾的生與死》敘事風格顯得有些玩世不恭,加里清楚地明白這一點并寫到,文學正在平庸中逐漸沉淪,他試圖挽救,“這是一個史無前例的過程”——起碼他是這么認為的——當然,19世紀初麥克弗森編造詩人奧西恩的壯舉除外。但若仔細觀察加里的所作所為,便會察覺其超凡脫俗之處。

如果說麥克弗森假裝發現了一個偉大卻被世人遺忘的蓋爾族吟游詩人,而讓(18世紀末的)世界為之一振,加里則無意間開啟了一個多重身份的時代。換句話說,加里曾經所做的正是當今社交媒體所為的一把鮮為人知甚至遭人厭惡的文學語言大眾化,并逐漸將其融入人們的生活。我們完全可以尊稱加里為虛假時代的先驅者和鼻祖,甚至連目前盛極一時的科幻小說都無法企及。他不僅在麥克弗森和費蘭特之間扮演了承上啟下的角色,同時也是一位不局限于詮釋筆名語法和修辭的作家。加里大大超越了那被稱為老把戲的藝術規則,成就了一個傳奇。對于讀者、記者、評論員,也就是文壇和公共輿論(有人可能不相信,但當時確實存在),他總是那么輕描淡寫地說:“您不知道我是誰,且永遠也不會知道。與所謂的真實身份相遇是在死亡后,但那時,這真實身份似乎會變得毫無意義。”

筆名文化從未像今天這般受人歡迎。可以說,出于工作的技術原因而使用的虛假身份已儼然變為多樣的大眾身份:這也許事出有因,其中大多數情況與事物存在的本質有關,而非職業因素,如特工、宗教人士、演藝界人士等。后者通常會因功能或傳統需求,而使用化名,一方面可起隱秘或保護作用;另一方面,可以凸顯使用者的身份,如特工007或意大利的索菲亞·羅蘭。

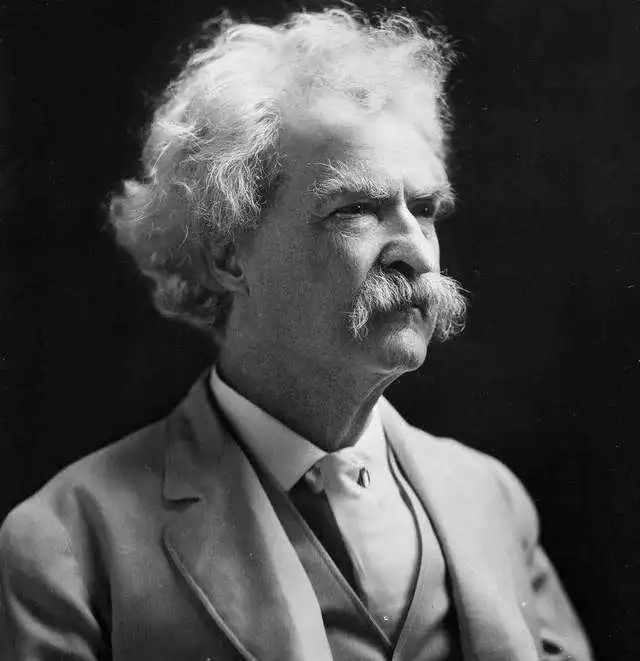

卡洛·科洛迪(左)和馬克·吐溫

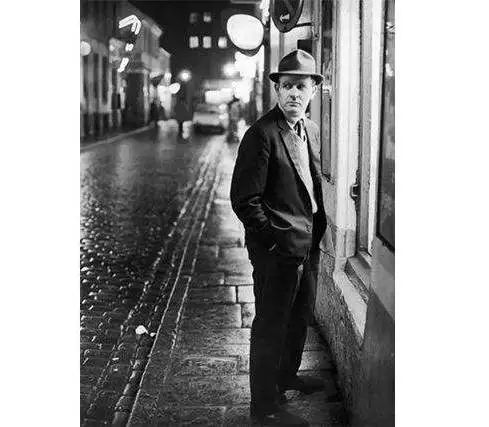

數個世紀以來,筆名對于文壇來說幾乎是必不可少的,特別是那些冒著生命危險寫作的政治和宗教評論家、諷刺小說家和幽默小說家,但他們中的很多人并不是出于保護自身的目的才使用筆名。薩繆爾·蘭亨·克萊門便是最好的例子,其筆名馬克·吐溫的姓氏原是密西西比河上的水手用來測量航道水深的術語(這個計量值約為2米)。卡洛·科洛迪亦是如此。他原名為洛倫茲尼,是經典名著《木偶奇遇記》的作者,自認為是幽默小說家,實際上也的確如此。科洛迪是托斯卡納維內利的一個小鎮,是洛倫茲尼母親的出生地。另一個例子是約翰·勒卡雷,原名戴維·康威爾。他并不是基于審美或商業考慮才選擇使用筆名的。1961年,他憑借《召喚死者》首次進入大眾視野時,還任職于英國軍方情報單位,出于安全原因無法使用真實姓名出版作品。三年后,著名雙面間諜金·菲爾比將份英國特工名單交給了蘇聯,使得約翰·勒卡雷身份暴露,他也因此改了行。而金·菲爾比隨后成為約翰·班維爾經典小說《無法企及》中的文學人物。對于讀者來說,此時的戴維·康威爾儼然已是勒卡雷,再用回原名會適得其反。在阿爾及利亞恐怖主義猖獗的那幾年里,神秘的偵探小說作家穆罕默德·莫萊賽奧曾在軍隊中擔任軍官,為了躲避軍方對書籍的審查,他使用妻子的名字“雅斯米納·卡黛哈”作為筆名,在成名之后,仍繼續沿用。

如今,筆名早已不再是某些特定社會階層的特權,每個人都可以隨意使用。每個人都能借助社交媒體,根據自己的意愿來展現自己,有意或無意地成為另外一個人,為自己編造虛擬的一生,盡管真實的姓名還在使用。所謂的日記綜合征由此爆發,并通過網絡得到強化:為了服務我們及其他人的自戀情緒,出現了越來越多的假面。眾所周知,筆名是一種大眾儀式。那么,這又是怎樣一種儀式呢?

約翰·勒卡雷

乍看起來,這種儀式與文學中出現的平行現象大相徑庭——它具有自己的傳統、歷史、動機以及不同的作用和特殊的目的。

埃琳娜·費蘭特是一位擁有大量讀者且享譽全球的那不勒斯神秘女作家,對其真實身份的調查與揭露在國際上曾引起一陣騷動,不僅僅是譯者和出版商,她的鐵桿粉絲對此也有些惱火。隨著費蘭特的小說逐漸成為膾炙人口的作品,任職于意大利商業日報《24小時太陽報》的記者克勞迪奧·加蒂,在2016年公布了意大利出版機構Edizioni E/O的營收,而一直在這家出版機構擔任顧問的安妮塔·拉哈女士也在這時候開始與其作家丈夫多梅尼科·斯塔諾恩頻繁置業。雖然這種調查手段頗有成效,但似乎很多人并不買賬。在各位大文豪的筆名背后總隱藏著一些鮮為人知的故事,我們暫時先擱置不談。多年來,人們一直對費蘭特的真實身份津津樂道,試圖通過分析其寫作風格、人物背景及作品內容來解開這個謎團,克勞迪奧·加蒂的調查,似乎為這種持續多年的猜測提供了有力證據。

根據費蘭特小說《我的天才女友》改編的電視劇

費蘭特的例子對于筆名在文學領域的使用及其影響極具啟發性。這不僅具有指導意義,甚至還很有趣。它算不上史無前例,因為它匯集了一個古老傳說的所有元素,廣為流傳卻又易被遺忘。總是有人想方設法要找出躲藏在名家筆名背后的人,而在真相大白之日,眾人的反應總是可以接受且態度溫善的。除個別特例(接下來我們會詳細討論)之外,如費爾南多·佩索阿那樣模棱兩可、極為復雜的情況,幾乎每一個筆名背后的故事都會在作家生前被發現。當然,還有羅曼·加里的故事,只要有誰愿意稍微認真一些閱讀他的作品,便會有所發覺。

也正因如此,才更要多些耐心,虛假的傳奇至少需要一點兒懸念。現在,請回到加里,或更確切地說,應該是羅曼·卡謝夫。他出身于一個猶太家庭,童年時期,羅曼跟隨追尋美好生活的母親妮娜·奧欽斯基前往法國定居。妮娜·奧欽斯基曾是一名演員,后又成為一位服裝經銷商和富裕的企業家,她決定成就自己唯一的愛子,將他培養成一個偉人。她一直認為羅曼是一個不可多得的天才(事實證明,她的確沒有看錯)。如果羅曼學習成績不好,妮娜便會怪罪老師無法理解他;如果羅曼學不會拉小提琴,那肯定是老師(或是制琴師)的錯,使他無法走上光輝的演奏家之路。

根據羅曼·加里自傳體小說改編的電影《童年的許諾》還原了他和母親之間愛恨交織的羈絆

羅曼的名字有點兒俄化和猶太化,而他作為法國乃至全世界迄今最英俊、聰明且受歡迎的男人之一,很顯然有必要改名字。因此,當他決定投身于文學時,便開始仔細研究有哪些筆名可以使用。他花了很長時間才找到“加里”(Gari)這個假名(俄語的意思為動詞“燃燒”,后又被英語化為“加里”,即Gary)。這絕不能說是在浪費時間,況且也是個不錯的選擇,因為不管在這之前還是之后,總會有各式筆名涌現出來。此外,他將自己的原名“羅曼”(Roman)法語化為“羅曼”(Romain)。

加里于1935年成為法國公民,在巴黎攻讀法學的他,一貫顯得比較懶散。加里從青少年時期開始在文壇小試牛刀(但成績并不理想,當然,這絕對是因為出版商不懂得慧眼識珠),后來他繼續以卡謝夫的身份出版小說,并嘗到了成功的甜頭,一些作品也陸續在美國被翻譯出版。他于1937年出版小說《亡者之酒》,但這部作品并沒有成為他人生的轉折點。使他停滯,又推動他步入人生正軌的是戰爭。法國戰敗后,這位年輕作家加入了戴高樂的部隊。這其中還有一個非常有趣的巧合,那就是,幾年前,在他與母親討論尋找合適筆名的時候,也曾考慮過采用將軍的姓名。“自由法國”軍隊雖為法國的“地下”軍隊,但一直以正規軍的身份與國外同盟并肩作戰。羅曼曾是這支軍隊的副官,也曾進入最富有詩意的軍種——空軍服役。他知道自己在做什么;他勇敢、酷愛冒險,一生榮耀無數,奇跡般地在各種慘烈的飛機事故及難治之癥中存活下來,同時也從未忘記母親的教誨:堅持寫作。他在降落場地上寫作,也許還在飛機里創作;他在北非或者歐洲基地的漫漫長夜中寫作;當同伴都已熟睡時,他還在運輸船上、帳篷中寫作。加里為解放日而準備的成果是題為“歐洲教育”的小說,于1943年在英國兵營中完成,后在1945年1月出版,取得了巨大成功。可惜他的母親無法目睹這一幕,因為這名年輕的飛行員在戰后才知道,母親早在四年前就去世了。作家那幾年收到的全都是母親生前便已寫好的書信,她在過世之前將信件交給一位好友,叮囑對方在自己死后依次寄給加里。信中當然不可能提及時事,但卻寫滿了對加里的鼓勵。最后一封信中只寫了這么一句話:“我的孩子,堅持下去,你要堅強。媽媽。”羅曼·加里的母親是一個意志如鋼鐵般堅強的怪女人。她的預言幾乎同時實現了;在短短幾個月的時間里,羅曼·加里不僅成為一名成功且廣受好評的作家,還開啟了外交生涯,即使這是一個備選項,也是妮娜一直所預言的。他英俊瀟灑、浪漫多情、魅力十足,在環游世界的同時,創作了法國20世紀下半葉最重要的幾部作品。他是一名成功的導演、一個連環誘惑者,全身上下都散發著濃濃的法國情懷。然而,他最終還是選擇為自己編造一個替身。很顯然,他絕不是一個保守或內向的人,更不是一個謹慎之人;他這么做絕不是因為害怕或排斥公眾場合。他毫無隱私可言,也沒有用于隱居的秘密小屋。他位于馬略卡島的別墅甚至可被稱為一座命運交織的城堡,人人都能下榻此地,而他也喜愛組織慶典。

羅曼·加里與母親

1968年之后,很多事情發生了改變,加里或許已經感受到沒落的端倪。難道發生了類似于戴高樂將軍的經歷嗎?這是個他曾經在榮耀之路上跟隨過的人。黃昏即將來臨,卻沒有作家能感受到它,他曾熟知所有黎明的曙光。加里開始漸漸厭倦自己的成功、名氣和身份。《當法國開始厭倦》——這是《世界報》1968年3月15日發表的文章,其中描述了這種滲透至各個社會階層的枯燥和乏味。而今,似乎也輪到他了。

正如格姆布洛維茨所說的那般,加里在臨終前做出解釋,想通過改名再次證明“一位作家可局限于人們為他創造的“形象”到何種程度,這個“形象”與作家的作品及其本人毫不相關”。十幾年之后,多麗絲·萊辛也效仿加里——她用筆名簡·薩默斯連續發了兩部小說給常年合作的出版商。她想證明的是,沒有什么比成功更容易造就成功。不出所料,這幾部小說果然被退了稿,隨后通過另一家出版社出版,但并沒有多少銷量,更沒有引起文壇的注意——在作家出面澄清后,這幾部小說才以《簡·薩默斯日記》的書名再版。這位英國作家的目的或具社會意義。然而,加里不僅企圖成就一個雄心勃勃的文學計劃,當中還夾雜著些許報復的欲望。

多麗絲·萊辛

當他決定以筆名埃米爾·阿雅爾發表《愛蟒的人》時,法國評論家認為加里業已文思枯竭、江郎才盡。這種情況對于像他這樣性情的人而言,實在難以接受。

于是,他在60歲時(1974年)發表了一個焦慮年輕人的處女作,為的是證明人生還有許多路要走。加里的一個朋友曾在他位于馬略卡島別墅的書桌上,看到過署名“埃米爾·阿雅爾”的手稿,她雖然曾向有關報社透露過這一消息,但沒人相信她的話。兩者的作品之間的一些風格相似之處偶爾會引起文壇的質疑,但作家大多會圓滑地回答:“眾所周知,晚輩往往偏愛模仿前輩。”然而,從一部小說到另一部,從一個身份到另一個,也會在措辭、主題方面留下一些線索,但這些幾乎無一例外地被忽略了。他在自己的遺作中以略帶詼諧的口吻評論說:“只要讀一下就行了。”沒有人做得比這更明顯了。可能羅曼·加里有所夸大,但毋庸置疑的是,他的確在各處都留下了線索。

加里與自己杜撰出來的作家都會按時出版作品,后者的書往往比他本人的書更受贊揚。阿雅爾(一個俏皮的筆名,俄語“阿雅爾”的意思為炭火,類似于“加里”之意)在1974至1979年間,先后出版了四部小說。但之后,這個游戲對于加里本人而言或許變得過于復雜了。又或許,他已感到厭倦。然而,在那段時間里,這個人物的出現無疑是一次勝利的挑戰,充滿了道德意義,也是冒險的大膽嘗試。例如,當他打算給阿雅爾配上一幅畫像時,還曾向遠房表親求助,但這也只幫他掩蓋了一段時間。即使保羅·帕夫洛維奇走漏了些風聲,也無法拆穿這個面具。也許,也沒有人真正想要這樣做,當然,具體情況如何,我們永遠不得而知。

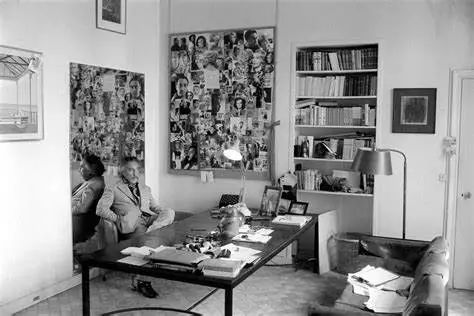

羅曼·加里的書房

羅曼·加里在遺作中聲稱,有那么一瞬間,自己完成了“整部小說”,而作者本人也成了鏡像世界中的一個文學人物。這是他一生中恒久不變的話題,即在寫作生涯中使用過許多筆名,例如福斯科·西尼巴爾迪、夏當·博加,但并未在文壇中引起過轟動。感謝阿雅爾,那些圍繞著書而不是書的部分(裝飾部分)成了文本。如果“整部小說”的想法會使人聯想到瓦格納及其所有藝術作品,那么,這種結合或許并不是偶然。但在這個純文學領域,還存在另外一點:話語不多,極具啟發性,似乎與費蘭特的身份之謎有關。

阿雅爾發表《愛蟒的人》后,許多人都在揣測誰是阿雅爾。《新觀察家》曾提出作者可能是奎納烏或者阿拉貢,并認為這本書“一定是某位大作家所作”。加里還非常得意地回憶說,甚至有人認為這部小說是由令人毛骨悚然、極具神秘色彩的黎巴嫩恐怖分子——哈米爾·拉哈所著。

其實,拉哈(Raja)不正是倒著讀的阿雅爾(Ajar)嗎?這樣一來,幾乎可以肯定地說,加里在字里行間已經暗示了阿雅爾的身份。值得注意的是,我們所熟悉的費蘭特,已經被人指認為安妮塔·拉哈,也就是那位大翻譯家。讓我們來做一個奇幻的文學假設:《埃米爾·阿雅爾的生與死》首次在法國出版時,費蘭特或曾拜讀過。她也許從中感受到了一種召喚,甚至是一種使命。加里的書于1981年出版,埃琳娜·費蘭特發表的第一部長篇小說《討厭的愛》,則由羅馬的出版機構E/O于1992年出版。一個正準備結束游戲的作家曾在不經意間播下一顆種子,在此期間,這顆種子也有著充裕的時間去發芽成長。

翻譯家安妮塔·拉哈被認為是埃琳娜·費蘭特

讓我們嘗試做一個大膽的假設:羅曼·加里與埃琳娜·費蘭特之間存在著實質性的關聯。好吧,兩者之間的相似之處確實不少:埃琳娜·費蘭特既是作者,也是主角,這是無可爭辯的事實。費蘭特本人就是其小說的一部分,她通過郵件采訪和自傳性文章,撰寫了一個故事,一個相對準確的自傳。她在訪談集《碎片:一位作家的旅程》中采取了相同的做法,并進一步佐證了筆名的選擇并非偶然,而是小說中不可或缺的一部分。當以費蘭特的身份出現時,這位隱形作家使自我的另一面成為文學角色,正如加里創造阿雅爾那樣。

在這種情況下,還缺少表親帕夫洛維奇,但要說的是,只需要一點兒耐心,就能再次見到他的靈魂以其他形式在其他情況下重現。筆名的世界浩瀚無垠,難以掌控。然而,也許正如人類所有的事物、小說和敘述一樣,筆名的世界也存在許多共同的特征、處境和情節,它們在歷史的長河中周而復始,尤其是在我們當下的時代,筆名本身不正是敘述的一個要素嗎?

我們目前經歷的這個故事恰恰始于17世紀。這就好比一個曠日持久的翻牌游戲:不一定無謂,不必總是嚴肅,但這就是它的玩法。

原標題:《一個個“待解謎”的筆名,令作家本身成為了文學角色 | 此刻夜讀》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司