- +1

年終特稿·永聯啟示②|永聯為何能成為中國鄉村治理的模范生

【編者按】

小康,是中國改革開放四十年最偉大的夢想。

中國小康之難,難在農民的小康。正如著名社會學家費孝通在80多年前寫就名著《江村經濟——中國農民的生活》時所說,沒有農村和農民的現代化,就沒有中國的現代化。費孝通認為,中國農村真正的問題,是如何解決人民的饑餓問題。

“費孝通懸念”只有在地覆天翻的改革開放征程中才真正成為歷史,并進而走向更高水平的中國式現代化的全面小康時代。而新的懸念是,小康之后,中國農村向何處去?什么才是未來的方向?

作為中國農村最早實現小康夢想的領跑者之一,距離費孝通“江村調查”的村莊以北約80公里外的張家港市永聯村的生動實踐,一定程度上彰顯了清晰的答案。

和過往許多承載中國農民財富“翻身記”的優秀鄉村典型不同,永聯樣本告訴我們的啟示在于——

如何走出地緣、血緣及宗族化的鄉村熟人社會閉環,用更開放的姿態構建鄉村治理新世界?

如何以利益的公平推動人的公平,并在公平的基石之上讓社會財富噴涌而出?

如何依靠制度的保障實現人治到法治的進化,讓農民從鄉村的生存者成長為這片土地上的主人?

如何幫助農民在物質豐富的同時精神富有,為新型鄉村治理體系的建設培育最豐厚的人文土壤?

澎湃新聞(www.kxwhcb.com)歷時一個月的鄉村調查采寫了來自永聯村的一組四篇專題報道,以下為專訪篇。

永聯樣本的啟示不僅是鄉村的,也是中國的。永聯村的探索還在路上,但讓我們嗅到了來自社會主義新農村的希望。

即將過去的2017年,是57歲的永聯村黨委書記吳惠芳遵從父親吳棟材的囑托回到家鄉做村官的第12年,也是他在這片10.5平方公里土地上實施自己“鄉村改造計劃”的第12年。

擁有25年軍旅生涯的吳惠芳曾是一名優秀軍人。1980年,在父親鼓勵下,他參加高考進入南京炮兵學院,從農民變成一名軍人。畢業后,他被分配到杭州部隊工作,參加過對越自衛反擊戰,也曾率領部隊赴九江抗洪搶險,并先后在團、師的軍事、政工崗位任職。2002年,42歲的吳惠芳已是南京軍區駐浙某師政治部主任,上校軍銜。

2005年,吳惠芳做出了人生的一次關鍵抉擇:應父親的召喚,他放棄部隊升遷的機會,又從軍人變回了農民,轉業回到永聯村。彼時,位于蘇州張家港市的永聯,在老書記吳棟材的掌舵下,已由長江邊的荒村蝶變為蘇南地區數一數二的富裕村莊,如何繼續建設社會主義新農村,并構建與之匹配的現代化鄉村治理體系,是新領頭人吳惠芳在“新戰場”上面臨的最重要使命。

“過去我是為國盡忠,現在我是為父老鄉親盡孝。”2017年12月,回憶起當年的選擇,吳惠芳對澎湃新聞記者說。

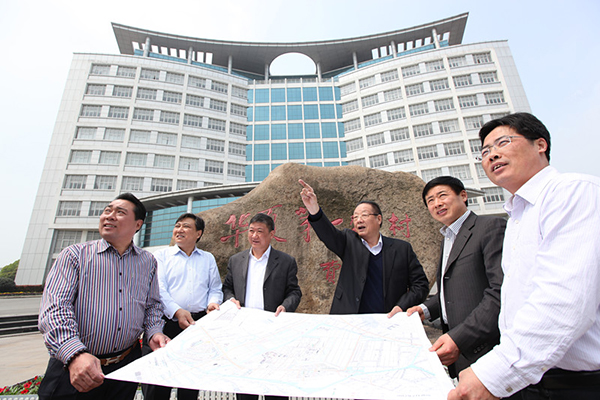

回到永聯的頭一年,吳惠芳一邊向全村人公開了自己的手機號碼,隨時聽取村民訴求,一邊遍走鄉野,到每一處查看、標記,他親手繪制的永聯村第一張地圖,至今掛在其辦公室的墻上。在他的帶動下,村里會風煥然一新,幾百人的會場以前坐得稀稀拉拉、手機鈴聲此起彼伏,如今坐序一律朝前、手機一律震動、參會一律準時。

軍隊政工干部出身的他,帶回永聯的不止嚴謹的處事作風,更有開放式的制度化管理思維,并為此進行了許多開創性的探索與實踐。他深知,農村的土地具有頑強的韌性,要打開封閉的、熟人社會的鄉村格局,實現有理、有節、有序的現代化管理體制機制,必須依靠制度建設。

如今的“蘇州第一經濟強村”永聯,已然是中國鄉村建設與治理的模范生。但吳惠芳并不滿足,因為在他看來,農業農村現代化歸根到底是人的現代化,是農民精神世界的現代化。在這方面,他和他所領導的永聯還有很多事情要做。

“一座小鎮拔地而起,用錢可以解決,但入住的農民不會‘立地成佛’。如何成為文明的市民,進而轉變為合格的公民,是新農村建設的關鍵也是最大難點。”吳惠芳說,新時代下,在小康建設上領先一步的永聯村,重中之重是探索人的提升與改造,“這是中國農村現代化的根本。盡管道路漫長,但值得堅守”。

“父親是創業的一代,而我是發展的一代”

澎湃新聞:在部隊時,你曾是仕途被看好的上校;而如今,是一名扎根基層的普通村官。這中間的轉變,是因為你父親的囑托。當2005年父親鄭重地向你提出轉業請求時,你經歷了怎樣的心路歷程?為何最終同意回來做一名村官?

吳惠芳:2005年,父親找到我時,村辦企業永鋼集團有近萬名工人,永聯村有一萬多村民,搞企業競爭激烈,農村工作復雜又繁瑣,這么一大攤子讓一位70多歲的老人撐著,也著實有些殘酷。

其實在這之前,他曾多次找過上級黨委,希望派一個高級管理人員來輔助自己治理實現小康后的新村企,鎮上也先后派過兩名干部到永聯,但都沒什么起色。

盡管如此,當他正式提出希望我轉業到永聯幫他時,我內心還是非常掙扎的。我從未想過離開部隊,當時的事業也處于上升期,而且妻女都在杭州,轉業意味著分離。但父親一生追求社會主義新農村建設的精神讓我感動折服,做兒女的有時必須該為父母的心愿作出犧牲。

我并不迷戀權力,若是想當官,不會選擇去農村;若是為了錢,早就回去了。我只是想,換一個陣地,換一種活法,去地方上闖一闖,用接下來的時間探索一個不可預見的結果,這些促使我最終決定脫下軍裝做回了農民。

澎湃新聞:與父親共事的十年,你覺得兩代人在價值觀行為方式上的異同點是什么?

吳惠芳:我的父親也當過兵,1952年參加抗美援朝,次年7月負傷,1954年傷愈歸隊后不久入軍校學習,1957年在軍校入黨,同年退伍返鄉。同樣的部隊經歷,讓我們都具備雷厲風行、誠實守信、公道正派、事業為重、敢作敢為、敢創敢試的性格。

但我在部隊工作的時間更久,多年軍隊文化的熏陶,讓我更強調規范和制度化管理。部隊領導崗位的歷練,也使我考慮問題時更加系統性。

另外,長期在政工崗位工作,要求我不斷學習黨的政策和方針。加強理論武裝,這無論在部隊還是地方都適用。

澎湃新聞:你的幾次重要選擇,你父親都起了關鍵作用。那么,你如何看待你和父親兩代人的關系?

吳惠芳:我的父親是創業的一代,而我是發展的一代。他帶領永聯人在長期艱苦創業中形成的永聯精神,是永聯建設發展的靈魂,新時代只有始終堅持弘揚永聯精神,把傳承優良傳統和作風與改革創新相結合,才能在逆境下堅定目標、突出重圍、走出新路。

作為領導者,老吳書記在我2005年接手農村事務后,給了我莫大的支持,許多政策、制度的施行離不開他的推動。作為父親,我很感激他改變了我的一生:1979年讓我放棄村里航船的工作參加高考,從船上到岸上,從農民變成軍人;2005年,又是他的一句囑托,我從軍人做回了農民。我把人生最寶貴的青春奉獻給了部隊,部隊又把經過培養鍛造的我奉獻給了永聯,過去我是為國盡忠,現在我是為父老鄉親盡孝。

新農村建設最大的問題是缺人才

澎湃新聞:從2005年到現在,你回到永聯工作已經12年。在探索永聯新一輪發展的過程中,一定遇到過不少挑戰,印象中最大的困難和壓力是什么?

吳惠芳:我認為最難的問題和最大的苦惱是缺人才。建設美麗鄉村、企業轉型升級,說到底取決于干部、人才的實際狀況。干部隊伍、人才隊伍,是實現村企發展中長期目標的主力軍和先鋒隊,只有人的改變才有治理的改變。

盡管經過這些年的發展,永聯在這么多干部群眾的共同努力下,已經取得了一定成績,硬件設施、管理水平都高于全國很多鄉村,但我覺得還遠遠不夠。我心中的高標準、高要求和我所面對的現實之間仍有差距,所以對人才的需求始終迫切。

澎湃新聞:那么對于人才問題,這些年你是如何化解的?

吳惠芳:不斷地大量培養和引進人才。2005年我到永聯時,全村大學生只有57個,當年底我就帶隊去上海的畢業生招聘會招人,結果凍了一天,一個都沒招到。回來反思,重新制定待遇標準后,從第二年到現在,每年都有300名大學生來到永聯,期間我還親自去過北京、河北的大學做演講,鼓勵畢業生到農村工作。

除了大學生,農村里也還需要老兵這樣組織紀律強、吃苦耐勞、雷厲風行的人。所以2005年底,我用6天時間跑了包括原先部隊在內的兩個師一個旅,作宣講,招了300名退伍兵到永鋼集團工作。之后,利用老兵新兵間的聯系,逐步帶動新的退伍兵加入。

在培養人才方面,我們與各大高校合作,把大學“搬”進農村,開辦碩士班、本科班、大專班和非學歷教育班,通過補貼學費,鼓勵群眾在家門口上大學。

此外,我到永聯后,還制定了新的人才激勵機制,強調能者上、庸者下,改變永鋼集團過去工資與級別掛鉤、級別和資歷相關的做法,讓待遇跟著崗位走,承擔多大責任享受多高待遇。這在當時盡管引起巨大爭議,但我憑著軍人務求必成的性格,最終據理力爭地堅持了下來。

用科學的制度突破鄉村治理難題

澎湃新聞:眾所周知,中國的鄉村大多是高度封閉的熟人社會,農村的土地有頑強的韌性,這是鄉村治理的一大難題。作為永聯發展的“總導演”,面對一個草根型的鄉土農村,在將它往現代化方向引領的這十幾年里,你肯定遇到過許多無形的阻力。你是如何解決的?

吳惠芳:解決這樣的難題必須靠科學而又能最大程度保證公平公正的制度建設,讓制度去約束,同時讓熟人社會天然的輿論效力起到監督作用。這就帶來兩個問題:一是,什么樣的制度既能讓老百姓信服又具有現代化理念?二是制度一旦建立,如何執行,才能不讓它在各種阻力面前消弭于無形?

對于前者,作為一名全村的管理者,我認為必須要站得高、看得遠,有預見性地使現在制定的許多超前政策既能從實際出發,又能準確地合到未來時代發展的節拍上。這就要求我們一方面要把深入調研、民主協商做扎實,對群眾想什么、盼什么心中有數;另一方面,要經常走出去,多對比、多交流、多學習,以便于對中國鄉村發展未來的走勢判斷有非常精確和全面的把握。

比如,幾年前永聯的老百姓在解決溫飽問題以后,開始關心并希望參與集體利益分配的制定。如何給他們提供一個體現當家做主的場合,讓基層民主看得見摸得著?我從2011年在美國洛杉磯卡森市考察當地的議會、市政廳時得到啟發,并結合中國特色,建立了永聯議事廳。事實證明,這一設計和運行都蘊含著永聯對基層民主發展的期待,也得到了群眾的認同和參與。

對于后者,規章制度制定出來后,在具體操作過程中,就需要管理者擁有智慧和膽魄。制度攸關個人切身利益,甚至會與鄉村民俗產生沖突,每一項制度的推行肯定有人不服,在這種情況下,要敢于碰硬,但不能硬碰。

比如,怎么防止有村民利用多次結婚、離婚鉆二次分配的空子?村里就專門制定了《永聯村配偶待遇管理規定》,明確多次離婚再婚的只有其中一任配偶可享受分配待遇,若該配偶再婚,則待遇自動轉為其現任配偶所有。

再比如,為了控制二次分配的人口總量,村里還專門為招女婿制定了規章:若女方配偶、子女要享受二次分配待遇,所生孩子就要隨母姓,規定出臺前已出生并隨父姓的孩子,若想繼續享有分配資格,則要求改姓。規定一出,反彈很大,這時考驗的就是管理者的魄力。

澎湃新聞:在中國農村的富民強村過程中,效率與公平是鄉村治理繞不過去的又一對主要矛盾。作為中國鄉村治理的模范生,在這個問題上,永聯已經做了許多卓有成效的嘗試與探索,那么在這個探索的過程中,你遇到過哪些問題,又是如何解決的?究竟什么樣的公平才是既溫暖又科學合理的公平?

吳惠芳:幾天前,我看到過一句話,說的雖然尖銳但有一定道理,大意是如果沒有艱苦奮斗、自力更生、自強不息的精神,扶貧就是一劑毒藥。

這句話讓我很有感觸,因為它反映的問題,在永聯確實有所體現。比如,有一次年終慰問,我到一戶老人家中發慰問金,結果發現他的子女是開廠的,收入不菲,可父母卻領著低保;還有一位老人,看病用掉了所有積蓄,但他最先想到的不是找子女和親戚,而是問村里要錢。這就帶來一個問題,那就是不能因為我們的慈善而萎縮掉贍養的義務和責任。

這以后,村里規定,家中老人有困難,首先由子女解決,子女力不能及的再申請村里幫扶。絕不能讓集體關愛淡化親情關愛,如果一個社會連親情關愛都做不到,那么社會關愛的意義又在何處?

再舉一個例子,按照村里以前的規定,殘疾人士每月可領取一份價值150元的蔬菜禮包作為生活補助,可村里一個左腿殘疾的小伙是開寶馬車來領福利的,自己還創業開了一個小廠,這樣的殘疾人群是否要納入慈善對象?這也讓我們反思,慈善其實不應有僵硬的標準,一旦有了標準,慈善就變成了福利、就變了味。

因此永聯倡導的公平和關愛,必須建立在共建的基礎上。我一直認為,只有在共建中才能共享,不能讓人在不勞而獲中喪失勤勞致富、艱苦奮斗的意志和能力。經濟發展到一定程度,慈善、幫扶必須要有,但愛心一定要在互助中才能兌現它的無價之價。

所以,我們設立的愛心互助街,logo就是兩顆交織在一起的愛心。這是2012年我從美國芝加哥飛往加拿大溫哥華的飛機上花5小時設計的。之所以取名“街”,是因為街是交換的平臺場所,在物欲橫流的世界里,物與物的交換、錢與錢的交換很多,但心與心的交換、愛與愛的交換太少。我們希望通過“街”的載體,讓愛心在互助中閃光。

農村問題的本質是人的提升改造

澎湃新聞:農業農村是全面建成小康社會的短板。你曾走訪過國內許多其他村莊,站在永聯看全國,你認為當下中國農村發展的最大難點是什么?

吳惠芳:在我看來,中國的城鄉差別有三個層次:一是物質差別,這是當前全國大多數農村最基礎也是最迫切需要解決的問題;二是公共管理服務不均等,鄉村的學校、醫院、社保、基礎設施建設和城市都無法相提并論,如何做到“城里人有的,農村照樣有”,讓農民享受到城里人的公共服務,這是解決收入差距后面臨的問題;第三是居民就業能力的差別,這是根本性的問題,本質其實是人的問題,即如何實現教育水平、文化水平、勞動技能的跨越式發展。

目前的永聯村,基本解決了第一、二個層次差距,正在側重解決第三層面。但中國很多鄉村,其實尚在探索第一層次的突破。

澎湃新聞:十九大報告提出,要加快推進農業農村現代化。作為一名在農村出生長大,最終又回歸農村探索現代化建設的管理者,在你看來什么應是中國農村現代化的未來和方向?你心中的“理想國”又是什么?

吳惠芳:其實農村建設,最難和最本質的是人的提升改造。物質層面的新農村建設僅僅是中國農村現代化的第一步,小鎮一夜之間拔地而起,用錢可以解決,但入住的農民不會“立地成佛”,一上樓就市民化甚至公民化。精神世界的提升需要時間,也依靠必要的制度建設和組織治理。

一個村莊的文明建設其實應該有三個層次:一是怎么把農民職業化,自食其力是文明的前提;二是如何把職業化的農民變為文明的市民,讓生產和生活分開;三是從市民成為合格的公民,在社區生活中發聲、參與民主自治。

在我看來,實現農民從體現傳統社會特性的“村民”角色轉變為體現代社會特性的公民角色,是中國農村現代化的實質和未來發展的主要方向。當前,永聯正在第三層次建設上艱難探索,雖有突破,但仍有很多不足。

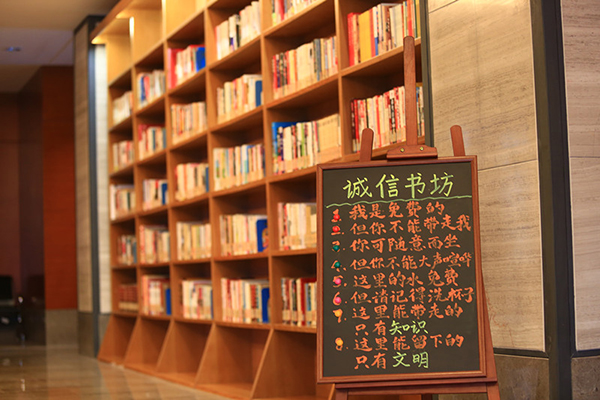

作為一名農村工作者,我理想中的中國農村現代化的未來,就是每一個村民都能完成從新型農民到文明居民再到合格公民的跨越,將文明禮貌、愛心互助、誠實守信、民主法治等當作自覺行為踐行,并以此影響更多的人,真正實現精神世界的現代化。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司